Малые озёра урбанизированных территорий г. Тольятти: таксономический состав, структура донных сообществ

Автор: Ромашкова Ю.А.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.24, 2015 года.

Бесплатный доступ

В настоящей работе представлены многолетние архивные данные и материалы собственных исследований донной фауны 11 озёр в окрестностях Тольятти. Приведены сведения о таксономическом составе, выявлены особенности структурной организации и распределения зообентоса в водоемах разной степени антропогенной нагрузки.

Урбанизированные озёра, таксономический состав, сообщества макрозообентоса

Короткий адрес: https://sciup.org/148313467

IDR: 148313467 | УДК: 574.22+574.5

Текст научной статьи Малые озёра урбанизированных территорий г. Тольятти: таксономический состав, структура донных сообществ

М алые водоемы урбанизированных территорий испытывают существенную антропогенную нагрузку в связи с промышленным и хозяйственно-бытовым загрязнением. Многолетние исследования донной фауны и сообществ макрозообентоса малых водоемов имеют чрезвычайно актуальную значимость в условиях развития крупных промышленных центров (Закономерности.., 2004).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

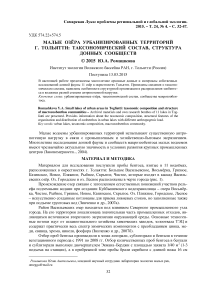

Материалом для исследования послужили пробы бентоса, взятые в 11 водоёмах, расположенных в окрестностях г. Тольятти: Большое Васильевское, Восьмёрка, Грязное, Казинское, Новое, Пляжное, Рыбное, Скрытое, Чистое, которые входят в каскад Васильевских озёр. Оз. Городское и оз. Лесное расположены в черте города (рис. 1).

Происхождение озер связано с затоплением естественных понижений участков рельефа подземными водами при создании Куйбышевского водохранилища – озера Восьмёрка, Чистое, Рыбное, Грязное, Новое, Казинское, Скрытое. Оз. Пляжное, Городское, Лесное – искусственно созданные котлованы для приема ливневых стоков, но заполненные также при подъеме грунтовых вод (Зинченко и др., 2007а).

Район Васильевских озер находится под влиянием Северного промышленного узла города. На его территории локализована значительная часть промышленных отходов, являющихся источником вторичного загрязнения окружающей среды. Основные техногенные потоки идут от шламоотвального хозяйства химических заводов, золоотвала ТЭЦ и содержат практически весь спектр химических компонентов с преобладанием цинка, меди, свинца, хрома, никеля, фосфора (Зинченко и др., 2007б).

Отбор проб бентоса производили в зонах литорали, сублиторали и бентали в течение вегетационного периода с 1991 по 2008 гг. Отбор количественных проб бентоса в бентали и сублиторали выполнен дночерпателем Экмана–Берджи с площадью захвата 1/40 м2 (1-3 подъема на станции), а в прибрежной зоне пробы брали скребком с длиной ножа 16 см

(протаскивание 1м). Образцы грунта промывали через капроновый газ № 21 (размер ячеи 300-310 мкм). Пробы фиксировали 4%-ным раствором формальдегида.

Для оценки сообществ макрозообентоса учитывали число таксонов и видов, их частоту встречаемости (P, %), численность (N, экз./м2), биомассу (B, г/м2), индекс видового разнообразия Шеннона-Уивера (Shannon,Weaver, 1949), индекс доминирования Палия-Ковнацкого (Палий, 1961; Kovnacki, 1971) и индекс видового сходства Съеренсена (Sorensen, 1948).

Рис. 1. Карта-схема расположения озёр в окрестностях г. Тольятти

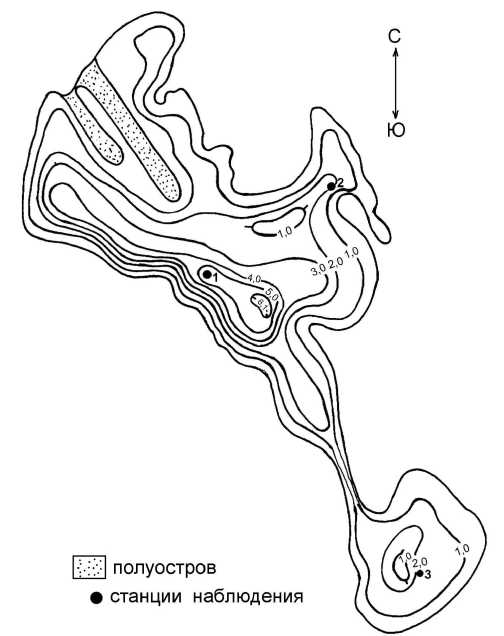

Рис. 2. Схема распределения глубин и станции отбора проб в оз. Грязное

Биотопы водоемов представлены в литоральной зоне заиленным песком с растительными остатками, в сублиторали – серыми и черными илами с разложившимися остатками макрофитов. В бентали (глубоководная часть, обычно более 3 м) озер Скрытое, Грязное, Городское, Казинское, Рыбное, Чистое грунты илистые с резко выраженным запахом сероводорода.

В определении животных бентоса до вида или более высокого таксономического ранга в различные годы принимали участие сотрудники лаборатории экологии малых рек – Т.Д. Зинченко, В.Л. Лавров, Н.В. Молодых, Л.В. Головатюк

Для оценки гидрохимического состояния водоёмов осуществляли отбор проб воды во все сезоны года на трёх основных вертикалях продольных створов. На рис. 2 отображены станции наблюдения в оз. Грязное: станция 1 и 2 – в большой котловине на глубинах 5,5 м и 2,5 м соответственно, станция 3 – в малой котловине (глубина 2,0 м) (Экологический паспорт.., 2004).

За период исследований собрано более 300 гидробиологических проб, измерены гидрохимические и гидрофизические показатели воды в поверхностном и придонном горизонтах воды (pH, содержание кислорода, глубина, ширина озер, длина береговой линии, прозрачность воды по диску Секки). Аналитическая обработка проб воды и донных отложений выполнена аккредитованными организациями гг. Тольятти и Самары.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В составе макрозообентоса за период исследований зарегистрировано 184 таксона и вида гидробионтов (табл. 1), характерных для донной фауны Европейской части России. Таксономическое богатство городских водоемов объясняется, прежде всего, многообразием илисто-растительных субстратов в литорали и сублиторали озер, морфометрическими и гидрологическими особенностями и свойствами малых лимнических систем, обусловливающих разнообразие экологических условий и развитие донных сообществ.

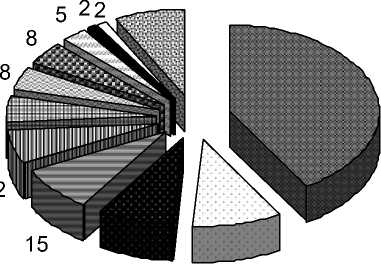

Преобладающей группой по видовому составу являются хирономиды (Chironomidae) – 76 видов. Другие группы бентоса представлены ручейниками – 18, моллюсками – 15, стрекозами – 15, олигохетами – 12, жуками – 9, пиявками – 8, поденками – 8, клопами – 5 видов и таксонов более высокого систематического ранга, паукообразными и ногохвостками, представленными 2 таксонами. Единичными были ракообразные Argulus foliaceus , чешуекрылые, личинки прочих двукрылых, например Oxycera sp., Tabanus sp., Ephydridae gen. sp. (рис. 3).

15 18

-

□ хирономиды □ ручейники

в моллюски

□ поденки

□ ногохвостки

□ стрекозы

и пиявки

ЕЗ прочие

ши олигохеты и жуки

-

□ клопы ■ пауки

Рис. 3. Соотношение таксонов макрозообентоса в озёрах

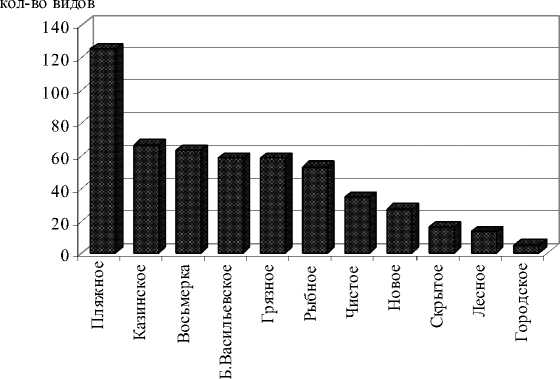

Наибольшее число видов выявлено в бентосе оз. Пляжное, отбор проб в котором осуществлялся на протяжении 5 лет – 125 таксонов и видов. В водоемах, обследованных единовременно в течение сезона, число видов обычно невелико. Так, в макрозообентосе следующих озер установлено: Чистое - 34 вида, Новое - 27, Скрытое - 16, Лесное - 13 и в Городском - 5 таксонов (рис. 4). Доминирующими по числу видов являются личинки хи-рономид. Фаунистическое богатство зарегистрировано в оз. Пляжное – 55 таксонов, тогда как в оз. Скрытое число видов хирономид не превышает 12. По числу видов лидируют представители подсем. Chironominae. Наиболее часто встречаются эврибионтные виды, характерные как для лимнических, так и для лотических систем Chironomus plumosus (42%), Cladotanytarsus mancus (38%), C. sylvestris (33%), P. nubeculosum (28%).

Олигохеты обитают во всех водоемах на серых и черных илах. Самыми распространенными являются пелофильные представители сем. Tubificidae – Tubifex tubifex и Limno-drilus hoffmeisteri. Среди фитофильных преобладают Nais communis . Наибольшее видовое богатство олигохет выявлено в оз. Казинское (10 видов). В бентосе оз. Скрытое зарегистрирован только Limnodrilus hoffmeisteri .

Таблица 1

|

Таксоны |

Озеро |

||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

|

Hydrozoa |

|||||||||||

|

Hydrida gen. sp. |

1(6) |

1(7) |

2(13) |

1(2) |

|||||||

|

Nematoda |

|||||||||||

|

Nematoda gen. sp. |

7(54) |

6(35) |

1(7) |

2(13) |

6(35) |

13(23) |

|||||

|

Mollusca |

|||||||||||

|

Gastropoda |

|||||||||||

|

Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) |

1(11) |

6(11) |

|||||||||

|

Cincinna piscinalis (Mueller, 1774) |

1(7) |

||||||||||

|

Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758) |

1(8) |

3(18) |

1(2) |

||||||||

|

Lymnaea intermedia (Lamark, 1822) |

3(5) |

||||||||||

|

Lymnaea lagotis (Schranck, 1803) |

1(6) |

||||||||||

|

Lymnaea sp. |

1(8) |

1(6) |

1(7) |

1(7) |

1(11) |

4(7) |

|||||

|

Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) |

2(15) |

1(2) |

|||||||||

|

Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) |

1(6) |

1(25) |

|||||||||

|

Planorbis sp. |

1(2) |

||||||||||

|

Valvata sp. |

1(2) |

||||||||||

|

Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) |

1(8) |

5(9) |

|||||||||

|

Bivalvia |

|||||||||||

|

Euglesa sp. |

1(2) |

||||||||||

|

Pisidium sp. |

3(5) |

||||||||||

|

Rivicoliana rivicola (Lamarck, 1818) |

3(5) |

||||||||||

|

Sphaerium sp. |

1(2) |

||||||||||

|

Oligochaeta |

|||||||||||

|

Isochaetides michaelseni (Lastočkin, 1936) |

1(7) |

||||||||||

|

Limnodrilus hoffmeisteri (Claparede, 1862) |

8(62) |

1(6) |

1(11) |

1(11) |

1(7) |

2(22) |

1(6) |

1(2) |

|||

|

Limnodrilus sp. |

7(54) |

1(7) |

1(2) |

1(50) |

|||||||

|

Limnodrilus udekemianus ( Claparede, 1862) |

2(15) |

1(6) |

|||||||||

|

Nais barbata (Müller, 1773) |

1(6) |

1(7) |

1(6) |

||||||||

Таксономический состав и частота встречаемости видов макрозообентоса (%) озер:

1 – Б. Васильевское; 2 – Грязное; 3 – Скрытое; 4 – Новое; 5 – Рыбное; 6 – Казинское; 7 – Чистое;

8 – Восьмёрка; 9 – Пляжное; 10 – Городское; 11 – Лесное (сезоны 1991-2008 гг.)

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

|

Nais communis (Piguet, 1906) |

5(38) |

2(12) |

1(7) |

3(20) |

2(12) |

||||||

|

Nais sp. |

1(8) |

1(6) |

1(7) |

1(7) |

|||||||

|

Ophidonais serpentine (Müller, 1773) |

1(6) |

1(7) |

|||||||||

|

Potamothrix hammoniensis (Michaelsen, 1901) |

1(6) |

2(22) |

|||||||||

|

Slavina appendiculata (d'Udekem, 1855) |

1(7) |

||||||||||

|

Stylaria lacustris (Linnaeus, 1767) |

2(14) |

3(20) |

1(6) |

1(2) |

|||||||

|

Tubifex tubifex (Müller, 1773) |

7(54) |

1(6) |

2(22) |

1(7) |

1(2) |

1(50) |

1(25) |

||||

|

Hirudinea |

|||||||||||

|

Caspiobdella sp. |

1(8) |

||||||||||

|

Erpobdella sp. |

1(6) |

2(4) |

|||||||||

|

Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758) |

1(8) |

1(7) |

1(7) |

1(11) |

2(4) |

||||||

|

Glossiphonia concolor (Apathy, 1888) |

1(2) |

||||||||||

|

Helobdella stagnalis (Linnaeus, 1758) |

2(12) |

1(11) |

2(22) |

2(14) |

1(7) |

2(22) |

1(6) |

8(14) |

|||

|

Herpobdella nigricollis (Brandes, 1900) |

1(8) |

3(18) |

2(4) |

||||||||

|

Herpobdella octoculata (Linnaeus, 1758) |

4(31) |

1(6) |

2(22) |

1(7) |

1(7) |

4(44) |

2(12) |

13(23) |

|||

|

Piscicola geometra (Linnaeus, 1761) |

1(6) |

1(2) |

|||||||||

|

Arachnoidea |

|||||||||||

|

Agelenidae |

|||||||||||

|

Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) |

1(2) |

||||||||||

|

Hydrachnidia |

|||||||||||

|

Hydrachna gen. sp. |

1(6) |

3(21) |

2(13) |

8(14) |

|||||||

|

Crustaceae |

|||||||||||

|

Argulus foliaceus (Linnaeus, 1758) |

1(8) |

1(11) |

1(6) |

||||||||

|

Insecta |

|||||||||||

|

Odonata |

|||||||||||

|

Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) |

1(2) |

||||||||||

|

Coenagrion sp. |

1(6) |

1(11) |

4(27) |

1(11) |

1(6) |

||||||

|

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) |

1(6) |

4(7) |

|||||||||

|

Enallaghma circulatum (Selys, 1883) |

1(2) |

||||||||||

|

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) |

3(5) |

||||||||||

|

Enallagma sp. |

1(2) |

||||||||||

|

Erythromma humerale (Selys, 1887) |

1(2) |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

|

Erythromma najas (Hansemann, 1823) |

2(12) |

3(5) |

|||||||||

|

Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) |

1(2) |

||||||||||

|

Ischnura elegans (Vanderlinden, 1823) |

11(20) |

||||||||||

|

Libellula depressa (Linnaeus, 1758) |

2(14) |

1(6) |

|||||||||

|

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) |

1(7) |

||||||||||

|

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) |

1(7) |

||||||||||

|

Sympecma fusca (Vanderlinden, 1823) |

4(31) |

2(12) |

2(14) |

2(13) |

4(24) |

3(5) |

|||||

|

Sympetrum sp. |

1(2) |

||||||||||

|

Ephemeroptera |

|||||||||||

|

Baetis sp. |

1(11) |

1(2) |

|||||||||

|

Caenis horaria (Linnaeus, 1758) |

5(38) |

4(24) |

3(33) |

2(14) |

8(53) |

3(33) |

9(53) |

28(50) |

|||

|

Caenis macrura (Stephens, 1835) |

3(21) |

1(2) |

|||||||||

|

Caenis robusta (Eaton, 1884) |

1(2) |

||||||||||

|

Caenis sp. |

2(12) |

1(6) |

|||||||||

|

Centroptilum luteоlum (Mueller, 1774) |

3(5) |

||||||||||

|

Cloeon gr. dipterum (Linnaeus, 1761) |

2(15) |

3(18) |

2(14) |

3(20) |

4(24) |

2(4) |

|||||

|

Cloeon simile (Eaton, 1870) |

1(11) |

6(11) |

|||||||||

|

Lepidoptera |

|||||||||||

|

Lepidoptera gen. sp. |

2(4) |

||||||||||

|

Heteroptera |

|||||||||||

|

Corixa sp. |

1(8) |

1(6) |

3(18) |

||||||||

|

Ilyocoris cimicoides (Linnaeus, 1758) |

3(18) |

1(2) |

1(25) |

||||||||

|

Nepa cinerea (Linnaeus, 1758) |

1(11) |

||||||||||

|

Micronecta sp. |

1(25) |

||||||||||

|

Sigara sp. |

2(15) |

1(6) |

2(22) |

2(12) |

1(2) |

||||||

|

Coleoptera |

|||||||||||

|

Donacia sp. |

1(6) |

||||||||||

|

Dytiscus sp. |

1(7) |

2(4) |

|||||||||

|

Haliplus obliquus (Fabricius, 1787) |

1(2) |

||||||||||

|

Haliplus ruficollis (De Geer, 1774) |

1(11) |

1(7) |

1(11) |

3(5) |

|||||||

|

Haliplus sp. |

2(14) |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

|

Haliplus variegates (Sturm, 1834) |

1(7) |

||||||||||

|

Hydaticus sp. |

1(7) |

||||||||||

|

Ilybius sp. |

1(2) |

||||||||||

|

Spercheus emarginatus (Schaller, 1783) |

1(2) |

||||||||||

|

Collembola |

|||||||||||

|

Podura aquatica (Linnaeus, 1758) |

1(2) |

||||||||||

|

Folsomia sexoculata (Tullberg 1871) |

1(6) |

||||||||||

|

Trichoptera |

|||||||||||

|

Agraylea multipunctata (Curtis, 1834) |

1(2) |

||||||||||

|

Agrypnia pagetana (Curtis, 1835) |

1(6) |

1(2) |

|||||||||

|

Athripsodes aterrimus (Stephens, 1836) |

2(4) |

||||||||||

|

Cyrnus flavidus (MacLachlan, 1864) |

12(21) |

||||||||||

|

Ecnomus sp. |

1(7) |

||||||||||

|

Ecnomus tenellus (Rambur, 1842) |

2(13) |

1(2) |

|||||||||

|

Hydroptila sp. |

4(7) |

||||||||||

|

Tricholeiochiton fagesii (Guinard, 1879) |

1(8) |

2(14) |

2(13) |

||||||||

|

Leptocerus sp. |

1(8) |

1(6) |

1(7) |

||||||||

|

Leptocerus tineiformis (Curtis, 1834) |

1(11) |

3(5) |

|||||||||

|

Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758) |

1(7) |

||||||||||

|

Limnephilus sp. |

1(8) |

1(7) |

|||||||||

|

Mystacides longicornis (Linnaeus, 1758) |

2(12) |

||||||||||

|

Mystacides niger (Linnaeus, 1758) |

2(4) |

||||||||||

|

Mystacides sp. |

1(7) |

2(12) |

|||||||||

|

Oecetis furva (Rambur, 1842) |

3(5) |

||||||||||

|

Oecetis ochracea (Curtis, 1825) |

2(12) |

1(11) |

|||||||||

|

Phryganea bipunctata (Retzius, 1783) |

1(6) |

2(12) |

4(7) |

||||||||

|

Diptera |

|||||||||||

|

Cylindrotomidae |

|||||||||||

|

Phalacrocera sp. |

1(11) |

||||||||||

|

Limoniidae |

|||||||||||

|

Dicranota bimaculata (Schummel, 1829) |

1(7) |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

|

Psychodidae |

|||||||||||

|

Pericoma sp. |

2(4) |

||||||||||

|

Chaoboridae |

|||||||||||

|

Chaoborus sp. |

3(23) |

3(18) |

2(13) |

3(33) |

2(12) |

10(18) |

1(50) |

||||

|

Culicidae |

|||||||||||

|

Anopheles sp. |

1(2) |

||||||||||

|

Ceratopogonidae |

|||||||||||

|

Culicoides sp. |

9(69) |

5(29) |

1(11) |

8(57) |

6(40) |

1(11) |

5(29) |

22(39) |

|||

|

Chironomidae |

|||||||||||

|

Ablabesmyia monilis (Linnaeus, 1758) |

1(8) |

1(7) |

4(27) |

1(11) |

2(4) |

||||||

|

Ablabesmyia phatta (Eggert, 1863) |

1(7) |

||||||||||

|

Ablabesmyia sp. |

1(7) |

2(4) |

|||||||||

|

Brillia sp. |

1(6) |

||||||||||

|

Chironomus agilis (Schobanov et Djomin, 1988) |

3(23) |

||||||||||

|

Chironomus annularius (Meigen, 1818) |

1(11) |

||||||||||

|

Chironomus balatonicus (Dev, Wuel. et Sch, 1983) |

1(2) |

||||||||||

|

Chironomus plumosus (Linnaeus, 1758) |

10(77) |

9(53) |

3(33) |

2(22) |

4(29) |

4(27) |

3(33) |

5(29) |

28(50) |

1(50) |

1(25) |

|

Chironomus sp. |

2(12) |

1(11) |

1(7) |

1(50) |

1(25) |

||||||

|

Cladopelma gr. lateralis |

1(8) |

2(12) |

1(11) |

2(14) |

1(11) |

1(6) |

11(20) |

||||

|

Cladotanytarsus mancus (Walker, 1856) |

8(62) |

10(59) |

3(33) |

8(57) |

7(47) |

2(22) |

6(35) |

19(34) |

|||

|

Corynoneura celeripes (Winnertz, 1852) |

1(8) |

1(7) |

1(2) |

||||||||

|

Corynoneura lobata (Edwards, 1924) |

1(6) |

1(2) |

|||||||||

|

Corynoneura scutellata (Winnertz , 1846) |

1(11) |

1(11) |

1(6) |

1(25) |

|||||||

|

Corynoneura sp . |

1(2) |

||||||||||

|

Cricotopus bicinctus (Meigen, 1818) |

1(11) |

1(11) |

1(11) |

2(4) |

|||||||

|

Cricotopus gr. cylindraceus |

1(2) |

||||||||||

|

Cricotopus sylvestris |

7(54) |

7(41) |

2(22) |

4(29) |

4(27) |

4(44) |

9(53) |

17(30) |

1(50) |

1(25) |

|

|

Cricotopus sp. |

1(11) |

||||||||||

|

Cryptochironomus gr. defectus |

7(54) |

6(35) |

1(11) |

1(11) |

5(36) |

4(27) |

1(11) |

7(41) |

8(14) |

||

|

Cryptochironomus obreptans (Walker, 1856) |

13(23) |

||||||||||

|

Dicrotendipes nervosus (Staeger, 1939) |

1(8) |

1(11) |

1(7) |

4(27) |

2(22) |

6(11) |

|||||

|

Dicrotendipes notatus (Meigen, 1818) |

4(24) |

3(18) |

14(25) |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

|

Dicrotendipes pulsus (Walker, 1856) |

1(2) |

||||||||||

|

Einfeldia carbonaria (Meigen, 1804) |

3(23) |

||||||||||

|

Endochironomus albipennis (Meigen, 1830) |

1(8) |

1(6) |

2(22) |

1(11) |

2(14) |

4(27) |

2(22) |

5(29) |

16(29) |

||

|

Endochironomus impar (Walker, 1856) |

2(4) |

||||||||||

|

Endochironomus sp. |

1(2) |

1(25) |

|||||||||

|

Endochironomus tendens (Fabricius, 1775) |

2(14) |

2(13) |

1(6) |

1(2) |

|||||||

|

Fleuria lacustris (Kieffer, 1924) |

9(16) |

||||||||||

|

Glyptotendipes glaucus (Meigen, 1818) |

2(12) |

2(14) |

1(7) |

6(35) |

16(29) |

||||||

|

Glyptotendipes gripekoveni (Kieffer, 1913) |

6(46) |

5(29) |

5(36) |

4(27) |

2(12) |

6(11) |

1(25) |

||||

|

Glyptotendipes pallens (Meigen, 1804) |

1(8) |

1(2) |

|||||||||

|

Glyptotendipes paripes (Edwards, 1929) |

1(8) |

5(29) |

3(33) |

1(11) |

1(7) |

1(6) |

1(2) |

||||

|

Labrundinia longipalpis (Goetghebuer, 1921) |

1(6) |

||||||||||

|

Microchironomus tener (Kieffer, 1918) |

4(31) |

5(29) |

1(7) |

3(5) |

|||||||

|

Microtendipes pedellus (de Geer, 1776) |

1(7) |

||||||||||

|

Nanocladius bicolor (Zetterstedt, 1838 ) |

1(6) |

||||||||||

|

Nanocladius rectinervis (Kieffer, 1911) |

1(2) |

||||||||||

|

Parachironomus arcuatus (Goetghebuer, 1919) |

1(8) |

1(7) |

1(2) |

||||||||

|

Parachironomus varus (Goetghebuer, 1919) |

3(23) |

4(24) |

1(7) |

4(27) |

2(22) |

9(53) |

5(9) |

||||

|

Parachironomus vitiosus (Goetghebuer, 1921) |

1(2) |

||||||||||

|

Paracladius conversus (Walker, 1856) |

1(8) |

1(7) |

|||||||||

|

Parasmittia carinata (Strenzke, 1950) |

1(6) |

||||||||||

|

Paratanytarsus confusus (Palmen, 1960) |

1(8) |

2(12) |

3(33) |

3(21) |

5(33) |

3(33) |

7(41) |

11(20) |

|||

|

Paratanytarsus inopertus (Walker, 1856) |

3(5) |

||||||||||

|

Paratanytarsus intricatus (Goetghebuer, 1921) |

3(5) |

||||||||||

|

Paratanytarsus gr . lauterborni |

2(15) |

1(7) |

1(11) |

2(12) |

8(14) |

||||||

|

Paratanytarsus sp. |

3(18) |

1(11) |

1(7) |

1(11) |

2(4) |

2(50) |

|||||

|

Paratanytarsus tenuis (Meigen, 1830) |

5(9) |

||||||||||

|

Polypedilum bicrenatum (Kieffer, 1921) |

3(23) |

4(24) |

2(22) |

1(7) |

2(12) |

5(9) |

|||||

|

Polypedilum convictum (Walker, 1856) |

1(8) |

2(4) |

|||||||||

|

Polypedilum nubeculosum (Meigen, 1804) |

3(23) |

4(24) |

3(33) |

6(43) |

5(33) |

4(44) |

7(41) |

15(27) |

|||

|

Polypedilum pedestre (Meigen, 1830) |

2(12) |

||||||||||

|

Polypedilum scalaenum (Schrank, 1803) |

1(6) |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

|

Polypedilum sordens (van der Wulp, 1874) |

1(6) |

1(11) |

1(11) |

2(14) |

2(13) |

4(24) |

17(30) |

||||

|

Polypedilum sp. |

1(8) |

1(7) |

|||||||||

|

Procladius choreus (Meigen, 1804) |

4(31) |

2(12) |

3(33) |

4(29) |

4(7) |

||||||

|

Procladius ferrugineus (Kieffer, 1918) |

4(31) |

2(12) |

3(21) |

1(7) |

1(11) |

1(2) |

1(25) |

||||

|

Procladius sp. |

1(7) |

1(2) |

|||||||||

|

Psectrocladius gr. dilatatus |

1(7) |

2(13) |

|||||||||

|

Psectrocladius fabricus (Zelentzov, 1980) |

1(6) |

1(7) |

1(6) |

||||||||

|

Psectrocladius gr. psilopterus |

1(8) |

1(6) |

1(2) |

||||||||

|

Psectrocladius sordidellus (Zetterstedt, 1838) |

2(12) |

1(11) |

1(7) |

4(27) |

4(44) |

3(18) |

16(29) |

||||

|

Psectrocladius sp. |

1(11) |

1(25) |

|||||||||

|

Smittia contingens (Walker, 1856) |

1(7) |

||||||||||

|

Stictochironomus crassiforceps (Kieffer, 1922) |

1(7) |

3(18) |

11(20) |

||||||||

|

Stictochironomus histrio (Fabricius, 1794) |

1(8) |

1(2) |

|||||||||

|

Stictochironomus rosenschöldi (Zetterstedt, 1781) |

1(2) |

||||||||||

|

Tanypus punctipennis (Meigen, 1818) |

2(15) |

2(12) |

2(22) |

1(7) |

1(7) |

1(6) |

1(2) |

||||

|

Tanypus vilipennis (Kieffer, 1918) |

2(15) |

2(12) |

1(7) |

1(7) |

1(6) |

12(21) |

|||||

|

Tanytarsus gr. medius |

1(2) |

||||||||||

|

Tanytarsus pallidicornis (Walker, 1856) |

2(12) |

1(7) |

4(27) |

3(18) |

1(2) |

||||||

|

Tanytarsus pseudolestagei (Shilova, 1976) |

11(20) |

||||||||||

|

Tanytarsus sp. |

2(15) |

3(18) |

2(22) |

5(56) |

4(29) |

5(33) |

4(44) |

3(18) |

19(34) |

||

|

Zavrelia sp. |

1(6) |

||||||||||

|

Stratiomyidae |

|||||||||||

|

Oxycera sp. |

|||||||||||

|

Tabanidae |

|||||||||||

|

Tabanus sp. |

1(8) |

1(6) |

1(7) |

1(7) |

|||||||

|

Ephydridae |

|||||||||||

|

Ephydridae gen. sp. |

1(6) |

Отряд Trichoptera представлен 6 семействами, включающими 18 видов. Обитание ручейников приурочено к прибрежной зоне, небольшим глубинам и зарослям макрофитов. В озере Пляжное обитает 10 видов, тогда как, например, в оз. Чистое ручейники не обнаружены, что объясняется высоким уровнем загрязнения озера. Массовыми видами являются Cyrnus flavidus и Phryganea bipunctata .

Моллюски наиболее многочисленны в оз. Пляжное (12 видов). В оз. Новое и оз. Скрытое моллюски не выявлены. Большинство видов относится к классу Gastropoda (массовые Lymnaea sp., Bithynia tentaculata и Viviparus viviparus ), а представители эврибиот-ных двустворок найдены исключительно в оз. Пляжное - Rivicoliana rivicola, Euglesa sp., Pisidium sp., Sphaerium sp.

Рис. 4. Количество таксонов и видов донных беспозвоночных в озёрах

Отряд Odonata представлен 15 видами. Высокой встречаемостью среди стрекоз обладали Sympecma fusca и Ischnura elegans . Вид Ischnura elegans зарегистрирован исключительно на мелководье озера Пляжное.

Отряд Coleoptera представлен 4 семействами и 9 видами, которые найдены в оз. Ка-зинское, оз. Новое, оз. Чистое, оз. Рыбное, оз. Пляжное и оз. Грязное. Массовым являлся Haliplus ruficollis , типичный обитатель лимнических водоемов.

Эврибионтные пиявки Herpobdella octoculata и Helobdella stagnalis найдены во всех озерах с частотой встречаемости 17% и 11% соответственно.

Из отряда Ephemeroptera самый многочисленный вид - Caenis horaria , найденный среди зарослей макрофитов на глубинах до 1м. Частота встречаемости вида - 37%. Представлен во всех водоемах, за исключением оз. Скрытое.

В бентосе озер виды отряда Heteroptera представлены 5 таксонами, из которых частота встречаемости Sigara sp. составляет 5%. Heteroptera зарегистрированы в озерах Чистое, Б.Васильевское, Пляжное, Восьмерка и Грязное. То есть, разнообразие фауны в значительной мере зависит от количества отобранных проб в разные годы и сезоны, биото-пической приуроченности видов, с учетом характера и степени загрязнения водоемов.

Таксономический состав макрозообентоса каждого озера характеризуется особенностью развития донных сообществ, отличающихся различием доминирующих видов, величинами плотности, биомассы и видового разнообразия (табл. 2).

Исследованные водоемы существенно различались между собой по численности и биомассе макрозообентоса. Наибольшая численность донных животных характерна для бентоса глубоководной станции оз. Пляжное (2000 г., июль) – 65 300 экз./м2. Значительные величины плотности бентоса зарегистрированы нами также в зоне литорали озёр

Б.Васильевское (1992 г., май) - 54 087 экз./м2 и Грязное (2004 г., сентябрь) - 21 440 экз./м2. Максимальные величины численности бентоса обусловлены развитием младших возрастов личинок хирономид (48 963 экз./м2) в оз. Б.Васильевское и 12 480 экз./м2 в оз. Грязное, тогда как высокая численность макрозообентоса в оз. Пляжное - 64 600 экз./м2 вызвана обитанием в бентали доминирующих олигохет Tubifex tubifex и Limnodrilus hoffmeisteri. .

Таблица 2

Структурные показатели донных сообществ водоёмов г. Тольятти

|

Озеро/ год, месяц |

Численность, экз м-2 |

Биомасса, г м-2 |

Доминирующие виды (D>10) (по численности) |

Индекс Шеннона, бит экз-1 (min / max) |

||

|

02 О § S 8 О m и |

'О. 'О. |

V |

20250±7542 |

21,6±3,2 |

хирономиды ( Cladotanytarsus mancus , Ch. plumosus ), мокрецы ( Culicoides sp.), олигохеты ( Limnodrilus hoffmeisteri , Tubifex tubifex ) |

0,8 / 2,0 |

|

VII |

784±49 |

4,2±0,2 |

2,4 / 4,0 |

|||

|

IX |

3188±575 |

5,4±0,1 |

0,9 / 3,4 |

|||

|

О о со |

'О. 'О. |

V |

1085±78 |

6,9±0,9 |

хирономиды ( Cladotanytarsus mancus , C.sylvestris , Ch. plumosus ), олигохеты ( Nais sp.) |

2,2 / 1,5 |

|

VII |

106±13,6 |

0,1±0,03 |

1,0 / 3,1 |

|||

|

IX |

1214±154 |

25,8±5,7 |

0 / 3,4 |

|||

|

о о сч |

V |

5100±524 |

8,2±1,2 |

хирономиды ( Cladotanytarsus mancus ), олигохеты ( Nais communis ) |

0 / 2,6 |

|

|

VII |

3018±409 |

4,2±0,6 |

1,4 / 2,6 |

|||

|

IX |

8563±1085 |

4,3±0,7 |

0 / 2,8 |

|||

|

О о н & и |

in о о сч |

V |

5269±3053 |

3,3±1,9 |

хирономиды ( Glyptotendipes paripes ) |

0 / 0,8 |

|

VII |

757±224 |

2,5±0,4 |

0 / 0,8 |

|||

|

IX |

2250±742 |

2,9±0,8 |

0 / 0,8 |

|||

|

о о 02 О К |

о о сч |

V |

708±61 |

2,2±0,6 |

хирономиды ( Tanytarsus sp.), олигохеты ( Tubifex tubifex ) |

0 / 3,1 |

|

VII |

107±15 |

3,1±1,6 |

0 / 2,3 |

|||

|

IX |

1013±91 |

1,6±0,4 |

0 / 3,0 |

|||

|

о ю сц |

сч 'О. 'О. |

V |

3200±590 |

4,1±0,7 |

хирономиды ( Cladotanytarsus mancus , P.choreus , Glyptotendipes gripekoveni ) |

0,8 / 1,8 |

|

VII |

622±55 |

0,5±0,1 |

0 / 3,2 |

|||

|

IX |

313±42 |

0,9±0,2 |

0 / 2,9 |

|||

|

ОО 'О. 'О. |

VII |

368±30 |

0,5±0,1 |

хирономиды ( Ch. plumosus , Cryptochironomus gr . defectus ,), мокрецы ( Culicoides sp.) |

1,0 / 3,3 |

|

|

IX |

2380±333 |

24,2±7,4 |

0 / 3,0 |

|||

|

о о у S со cd ^ |

'О. 'О. |

V |

445±49 |

2,3±0,5 |

хирономиды ( Ch. plumosus , T.pallidicornis ),хаобориды ( Chaoborus sp.), олигохеты ( Nais communis ), поденки ( Cloeon dipterum ) |

0,9 / 3,2 |

|

VII |

473±55 |

0,3±0,04 |

0 / 3,0 |

|||

|

IX |

1362±109 |

1,0±0,1 |

0 / 3,3 |

|||

|

о о сч |

V |

4637±507 |

11,2±1,8 |

хирономиды ( Tanytarsus sp., Paratanytarsus sp.), олигохеты ( Nais communis ) |

0 / 3,6 |

|

|

VII |

2580±395 |

1,7±0,2 |

0 / 2,9 |

|||

|

IX |

3690±508 |

1,9±0,2 |

0 / 3,2 |

|||

|

о о Н О S У |

сч о о сч |

V |

6919±615 |

16,6±2,5 |

хирономиды ( C.sylvestris , Paratanytarsus confusus , Ch. annularius ), олигохеты ( Pota-mothrix hammoniensis, Tubifex tubifex ) |

0,9 / 2,6 |

|

VII |

887±240 |

1,1±0,3 |

0 / 2,6 |

|||

|

IX |

290±29 |

4,0±0,8 |

0 / 3,2 |

|||

|

cd Л О m |

'О. 'О. |

V |

395±84 |

0,6±0,2 |

хирономиды ( C.sylvestris ,), хаобориды ( Chaoborus sp.),олигохеты ( Nais communis ) |

0 / 2,0 |

|

VII |

378±23 |

3,7±0,4 |

0 / 3,3 |

|||

|

IX |

967±103 |

3,2±0,4 |

0 / 3,0 |

|||

|

сч о о сч |

V |

1130±127 |

2,0±0,3 |

хирономиды ( C.sylvestris , Paratanytarsus confusus , Cladotanytarsus mancus , P.nubeculosum ) |

0 / 3,0 |

|

|

VII |

2405±195 |

4,1±0,5 |

0 / 3,0 |

|||

|

IX |

1726±144 |

1,8±0,3 |

0 / 3,0 |

|||

|

ч С |

сч 'О. 'О. |

V |

113±35 |

0,3±0,1 |

хирономиды ( P.confusus ), хаобо-риды ( Chaoborus sp.), олигохеты ( Stylaria lacustris) |

0 / 2,9 |

|

VII |

365±34 |

0,4±0,1 |

0 / 3,4 |

|||

|

IX |

298±51 |

0,2±0,03 |

0 / 2,5 |

|||

|

'О. 'О. |

VII |

878±50 |

5,6±0,8 |

хирономиды ( P.nubeculosum ), поденки ( Caenis horaria ), олигохеты |

1,2 / 3,6 |

|

|

IX |

4520±529 |

11,4±1,2 |

1,5 / 3,7 |

|||

|

о о о сч |

V |

5525±725 |

49,0±4,8 |

хирономиды ( Cladotanytarsus mancus ), олигохеты ( Stylaria lacu-stris) |

0,5 / 4,0 |

|

|

VII |

15676±1572 |

33,5±3,3 |

0,1 / 2,9 |

|||

|

IX |

4945±188 |

12,8±0,7 |

2,4 / 3,8 |

|||

|

о о сч |

VII |

4550±437 |

9,6±1,4 |

олигохеты Tubifex tubifex , Limnodrilus hoffmeisteri |

0,9 / 2,9 |

|

|

о о сч |

VII |

685±64 |

0,6±0,1 |

хирономиды ( Cladotanytarsus mancus , Stictochironomus crassiforceps , Tanytarsus sp.), олигохеты ( Limnodrilus sp.) |

1,0 / 2,6 |

|

|

о о сч |

VII |

520±196 |

1,0±0,3 |

хирономиды ( Ch. plumosus ), олигохеты ( Limnodrilus sp., Tubifex tubifex) |

1,0 / 1,0 |

|

|

о о сч |

V |

455±263 |

0,5±0,2 |

хирономиды ( C.sylvestris , Ch. plumosus ), олигохеты ( Tubifex tubifex) |

0 / 0,5 |

|

|

VII |

630±206 |

0,1±0,03 |

0 / 1,2 |

Примечание. Приводятся средние значения численности, биомассы и стандартная ошибка средних величин.

В донных сообществах максимальная биомасса макрозообентоса зарегистрирована в оз. Пляжное на мелководье - 394,2 г/м2 (май, 2000 г.), основу которой составляли стрекозы (148,7 г/м2), моллюски (114,2 г/м2), олигохеты (68,8 г/м2) и пиявки (60,4 г/м2).

Относительно высокая биомасса бентоса наблюдалась осенью в сублиторали озёр Рыбное (сентябрь, 1998 г.) - 70,8 г/м2 и Грязное (1992 г.) - 39,3 г/м2. Основу биомассы в этих водоемах составляли зрелые личинки хирономид (70,7 г/м2 и 38,8 г/м2 соответственно).

Наибольшим видовым разнообразием отличался макрозообентос прибрежной зоны озер Б.Васильевское (1992 г.) и Пляжное (2000 г.), для донных сообществ которых значение индекса Шеннона было максимальным (H=4,0 бит/экз.). Низкое видовое разнообразие характерно для сообществ бентоса озер Скрытое, Городское и Лесное (H<1 бит/экз.), которые по степени загрязнения относятся к категории «очень грязные» (Экологический паспорт.., 2001а; Экологический паспорт.., 2001б).

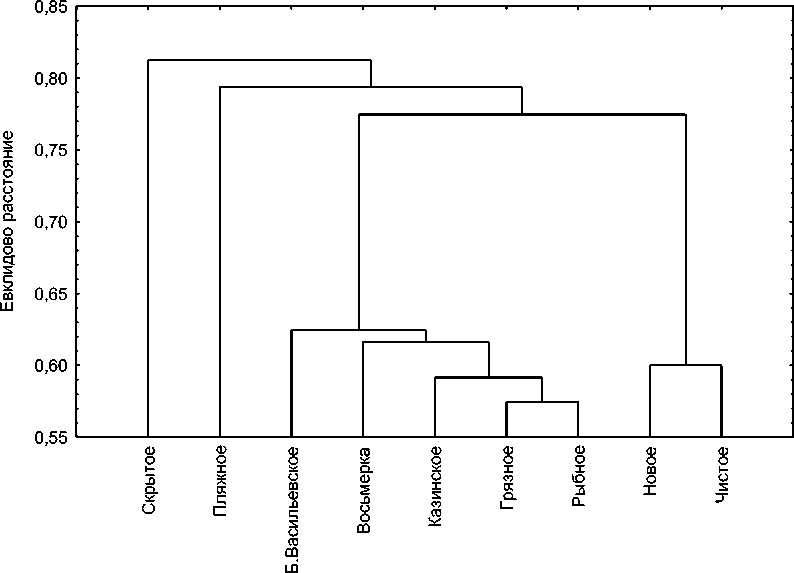

Сравнение исследованных водоемов по таксономическому составу бентоса производили с использованием кластерного анализа на основе индекса видового сходства Съерен-сена (Шитиков В.К. и др., 2005; Гелашвили Д.Б., 2011). Озера Городское и Лесное в анализе не учитывались в связи с недостаточным количеством отобранного материала.

Проведенный анализ выявил разделение исследованных водоемов на 2 кластера (рис. 5).

Рис. 5. Дендрограмма видового сходства сообществ макрозообентоса Васильевских озёр

В первый кластер вошли оз. Новое и оз.Чистое, которые характеризуются следующими структурными особенностями донных сообществ: низкое число видов, минимальные значения численности, биомассы и видового разнообразия. Кроме того, по качеству воды они относятся к категории «грязные». Второй кластер составляют озера Рыбное, Грязное, Казинское, Восьмерка и Б. Васильевское, составляющие группу водоемов с пре- обладанием эврибионтных видов (табл.1), обитающих на разнообразных биотопах, где качество воды является «умеренно-загрязненным».

В два отдельных кластера обособились оз. Пляжное и оз. Скрытое. Если первое является водоемом, имеющим наибольшее фаунистическое и видовое разнообразие, высокие величины численности, биомассы бентоса и класс качества воды характеризуется как «чистый», то в оз. Скрытое выявлены низкие таксономические значения развития фауны, разнообразия, численности и биомассы, а также по качеству воды, оно является «грязным».

Класс качества воды, рассчитанный по биотическому индексу Вудивисса и гидрохи-ческим показателям воды и донных отложений (Номоконова В.И. и др., 2001), в глубоководной части всех водоемов соответствует V-VI (вода «грязная» и «очень грязная»). В прибрежном мелководье литорали и в сублиторали качество воды в различные сезоны исследований изменяется от «умеренно – загрязненной» (III класс качества) до «грязной» (V класс), а в оз. Скрытое соответствует VI классу – вода «очень грязная» (Экологический паспорт.., 2005). В озерах Пляжное, Восьмерка (1991г.), Б.Васильевское (1992г.), Казин-ское (1992г.) вода в прибрежье по составу и количеству донного населения соответствует II-III классу качества («чистая» и «умеренно-загрязненная).

Таким образом, прибрежная зона озер Васильевской системы характеризуется богатством видового разнообразия, высокой численностью и биомассой сообществ макрозообентоса. В глубоководной части озер, как правило, регистрируются дефицит кислорода, наличие сероводорода, повышенные концентрации загрязняющих веществ, что приводит к резкому обеднению фауны и, как следствие, деградации донных сообществ.

Полученные нами комплексные данные природно-географических условий, фаунистических, гидролого-гидрохимических, санитарно-эпидемиологических исследований, а также практических рекомендаций рационально использования водоемов, являются основой для проведения мониторинговых исследований в условиях резкого возрастания разнотипных антропогенных воздействий на экосистему урбанизированной территории г. Тольятти.

Автор глубоко признательна директору ИЭВБ РАН, чл.- корр. РАН, д.б.н., проф. Розенбергу Г.С., зав. лаб. экологии малых рек, д.б.н., проф. Зинченко Т.Д., д.б.н. Шитикову В.К., к.г.н. Выхристюк Л.А., к.б.н. Головатюк Л.В. за неоценимую помощь, поддержку, консультации в процессе работы с архивным материалом.

За финансовую поддержку данного исследования выражаем благодарность РФФИ (гранты 14-04-01548, 13-04-00740, 14-06-97019) и программам фундаментальных исследований Президиума РАН «Живая природа: современное состояние и проблемы развития» и Отделения биологических наук РАН «Биологические ресурсы России: динамика в условиях глобальных климатических и антропогенных воздействий».

Список литературы Малые озёра урбанизированных территорий г. Тольятти: таксономический состав, структура донных сообществ

- Гелашвили Д.Б. Избранные труды по теоретической и прикладной экологии. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2011.

- Закономерности гидробиологического режима водоёмов разного типа. М.: Научный мир, 2004.

- Зинченко Т.Д., Шитиков В.К., Выхристюк Л.А. Типологическая классификация малых озер // Озерные экосистемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды. Материалы III междунар. науч. конф. 17-22 сентября 2006 г. Минск; Нарочь: Изд. центр БГУ, 2007а. С.17-18.

- Зинченко Т.Д., Шитиков В.К., Выхристюк Л.А. Биоиндикация малых озер на основе комплекса информативных показателей. Исследования по ихтиологии и смежным дисциплинам на внутренних водоемах в начале XXI века (к 80 летию профессора Л.А. Кудерского). СПб.; М.: Т-во науч. изд. КМК, 2007б.

- Номоконова В.И., Выхристюк Л.А., Тарасова Н.Г. Трофический статус Васильевских озёр в окрестностях г.Тольятти // Изв. СамНЦ РАН. 2001. Т. 3, № 2. С. 274-283.

- Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная гидроэкология: методы, критерии, решения: В 2 кн. (отв. ред. Е.А. Криксунов) М.: Наука, 2005.

- Экологический паспорт городского водоема. Васильевские озера. Озеро Городское. (Розенберг Г.С, Зинченко Т.Д., ред.). Тольятти. 2001б. 63 с. (Препринт ИЭВБ РАН).

- Экологический паспорт городского водоема. Васильевские озера. Озеро Грязное. (Розенберг Г.С, Зинченко Т.Д., ред.). Тольятти. 2004. 72 с. (Препринт ИЭВБ РАН).

- Экологический паспорт городского водоема. Васильевские озера. Озеро Лесное. (Розенберг Г.С, Зинченко Т.Д., ред.). Тольятти. 2001а. 60 с. (Препринт ИЭВБ РАН).

- Экологический паспорт городского водоема. Васильевские озера. Озеро Скрытое. (Розенберг Г.С, Зинченко Т.Д., ред.). Тольятти. 2005. 71 с. (Препринт ИЭВБ РАН).