«Малые повреждения миокарда» при чрескожной катетерной радиочастотной абляции

Автор: Линчак Р.М., Догадова Т.В., Свешников А.В., Недбайкин А.М.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Обзоры литературы

Статья в выпуске: 3 т.5, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140187826

IDR: 140187826 | УДК: 616.127-034:615.849

Текст обзорной статьи «Малые повреждения миокарда» при чрескожной катетерной радиочастотной абляции

УДК: 616.127-034:615.849

-

1 Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова,

-

2 Брянский областной кардиологический диспансер, Брянск

MINOR MYOCARDIUM INJURIES IN PERCUTANEOUS TUBERADIOFREQUENCY ABLATION

Проблема эффективной терапии нарушений сердечного ритма – одна из наиболее актуальных клинических задач в кардиологии. Значение кардиохирургии в этой области значительно возросло в последние годы. По подсчетам различных авторов, не менее 15% больных, страдающих тяжелыми тахиаритмиями, нуждаются в хирургическом лечении, поскольку фармакологические методы у них с самого начала или со временем оказываются неэффективными, зачастую вызывая проаритмо-генные эффекты [1].

Радиочастотная катетерная абляция (РЧА) стала на сегодняшний день основным хирургическим методом лечения большинства симптоматических изолированных форм наджелудочковых и желудочковых тахикардий. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что сегодня катетерным методом РЧА можно устранить пароксизмальную форму мерцательной аритмии (МА) у 70–90% больных [1, 11, 16, 28, 37], а хроническую форму МА – 40–85% случаев [1, 16, 17]. Эффективность абляции медленной части атрио-вентрикулярного соединения при типичной АВ-узловой реципрокной тахикардии составляет 95–97% [1, 20, 23, 25]; эффективность абляции дополнительных предсердно-желудочковых путей проведения – 82–98% [1, 19, 23, 25].

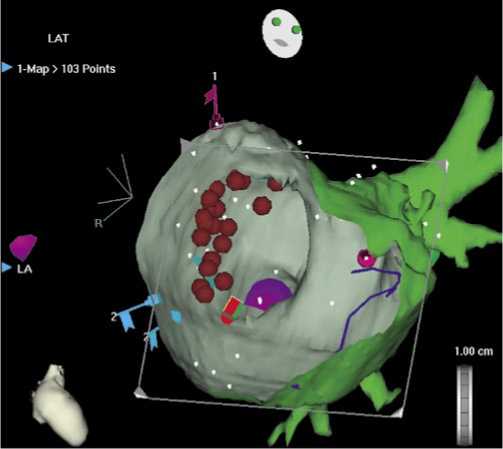

Радиочастотная энергия генерируется переменным током высокой частоты, который, проникая через ткани, вызывает их рассеянное нагревание. Ток проходит между «активным» электродом (наконечник интракардиального катетера) и электродом «возврата» (расположен на поверхности тела). Объем повреждения ткани зависит от напряжения и частоты переменного тока. Радиочастотная энергия подается с частотой 500000–750000 Гц, напряжением от 45 до 55 вольт, время аппликации – 45–60 [23]. Диаметр одной аппликации составляет около 3–5 мм (рис. 1).

Главные преимущества радиочастотной энергии заключаются в отсутствии баротравмы, боли, в возможности контроля площади повреждения и низкой вероятности проаритмического эффекта [1, 15].

Радиочастотный ток, используемый при выполнении абляции аритмогенных очагов, безусловно, обладает повреждающим воздействием на миокард, что сопровождается повышенной элиминацией цитозольных ферментов из кардиомиоцитов в системный кровоток.

В настоящее время наиболее чувствительными (до 98%) маркерами повреждения миокарда признаны сердечные тропонины – тропонин Т (Тн Т) и тропонин I (Тн I) [1, 7, 44]. Известно, что повышение тропонинов в крови регистрируется при некрозе всего лишь 1 сердечной мышцы [7].

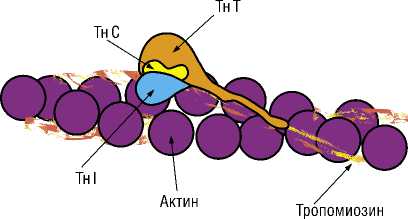

Как известно, тропониновый комплекс кардиомиоцита представляет собой глобулярный белок с молекулярной массой 80 кДа и состоит из трех субъединиц – тропонинов I, Т и С (рис. 2).

Основная функция Тн Т заключается в связывании тропонинов с тропомиозином, через конформационные

Рис. 1. Трехмерная модель левого предсердия (точками указаны локализации аппликаций легочных вен)

Рис. 2. Тропониновый комплекс кардиомиоцита. Tн C – тропонин С, Tн T – тропонин Т, Tн I – тропонин I

изменения первого сигналы передаются на тропомиозин. Тропонин С – кальций-связывающая субъединица, которая содержит 4 участка для фиксации этого иона и по строению похожа на белок кальмодулин. Тропонин I – ингибиторная структура, создающая пространственное препятствие для взаимодействия актина и миозина в момент, когда тропонин С не связан с кальцием [7].

Тропонин С представлен не только в кардиомиоцитах, но и в мышечных клетках других тканей, в силу чего не является кардиоспецифичным и не применяется для диагностики повреждения миокарда. В отличие от последнего, тропонины T и I определяются исключительно в кардиомиоцитах, причем большая их часть находится в связанном с сократительным аппаратом клеток виде. Существует также цитозольный пул несвязанных Тн (около 6–8%), высвобождение которого обуславливает раннее повышение Тн в крови даже при обратимом повреждении мембраны кардиомиоцитов. Когда же повреждение становится необратимым, внутриклеточный ацидоз и активация протеолитических ферментов приводят к разрушению контрактильного аппарата с последующим высвобождением связанных с последним тропонинов [1, 7].

Известно, что увеличение концентрации Тн I и\или Т может определяться при целом ряде заболеваний, причем многие из них первоначально не связаны с поражением сердечной мышцы [44], что обуславливает значимо меньшую (до 90–94%) диагностическую специфичность их повышения [7]. Так, гипертропонинемия описана у больных с инсультом, массивной тромбоэмболией легочной артерии, хронической сердечной, почечной, дыхательной недостаточностью и др.

К настоящему времени хорошо изучена динамика концентрации сердечных тропонинов в крови при остром инфаркте миокарда (ОИМ), а также составлен четкий протокол обследования больного с ангинозным приступом при подозрении на ОИМ [44]. Вместе с тем, нет единого подхода к трактовке гипертропонинемии у пациентов, подвергшихся малоинвазивным эндоваскулярным кардиохирургическим вмешательствам, в частности РЧА, аритмогенных субстратов. В литературе повышение кардиоспецифических ферментов в подобных случаях трактуется как синдром «малых повреждений миокарда» [3, 4, 6, 30–32].

Особую актуальность приобретают вопросы дифференциальной диагностики повышения тропонинов после РЧА, поскольку у части подобных пациентов в послеоперационном периоде регистрируются изменения на ЭКГ конечной части желудочкового комплекса (сегмента ST и зубца Т), а также отмечается болевой синдром в грудной клетке [3, 6, 8, 13, 40].

Данные литературы, посвященные изучению этого вопроса, к настоящему времени весьма немногочисленны и зачастую носят противоречивый характер.

С середины 90-ых годов XX века начали появляться публикации на тему взаимосвязи РЧА аритмогенных очагов и изменения концентрации кардиоспецифических ферментов в крови, а также ЭКГ-динамики в послеоперационном периоде.

Большинство авторов свидетельствуют о высокой частоте выявления гипертропонинемии (68–100%) у контингента больных с фибрилляцией предсердий (ФП) [2, 10, 15, 17, 21, 32, 43].

A.S. Manolis и соавт. (1999) обследовали 118 пациентов, большая часть из которых имели в диагнозе хроническую или пароксизмальную формы ФП. Повышение уровня Тн I после РЧА устьев легочных вен было зарегистрировано в 68% случаев. Динамика тропонина I оценивалась непосредственно после оперативного вмешательства, затем через 4 и 24 часа. Пик концентрации, превышающий норму в среднем в 20 раз, отмечен через 4 часа после РЧА. В послеоперационном периоде ни в одном случае не выявлялось клинико-инструментальных (по данным ЭКГ, ЭХОКГ) признаков ишемии миокарда.

В исследовании L.M. Haegeli и соавт. (2008) оценивали динамику тропонина Т у пациентов, подвергшихся РЧА устьев легочных вен. У всех 60 обследуемых авторами пациентов отмечалось повышение уровня Тн Т уже через 4 часа после РЧА, максимум повышения превышал норму в среднем в 10 раз, при этом ни у одного больного в послеоперационном периоде не выявлялось клинических и ЭКГ – критериев ишемии миокарда.

Основываясь на этих данных, авторы пришли к выводу, что повышение тропонинов не является проявлением ОИМ, а обусловлено некрозом миокарда предсердий, вызванного абляцией. Подобное мнение высказывалось и в других работах [10, 11, 22, 33].

Интересные данные приводят J.O. Schwab с соавт. (2004), обследовавшие 13 пациентов с ФП. Авторы изучали уровень Тн I в пред- и послеоперационном периоде (соответственно до и через 30 мин, 60 мин, 90 мин, 6 часов, 24 часа после РЧА устьев легочных вен), а также оценивали показатели ЭХОКГ и ЭКГ в указанные периоды. У всех пациентов было выявлено послеоперационное незначительное повышение уровня Тн I (максимум до 0,12 нг\мл) уже через 30 мин после завершения вмешательства. В отдельную группу были выделены 2 пациента, у которых во время РЧ-манипуляции в области задней стенки левого

предсердия развился эпизод загрудинных болей, сопровождавшийся появлением элевации сегмента ST в II, III, AVF отведениях по данным ЭКГ. Вышеописанные эпизоды были купированы в течение 10–15 мин на фоне немедленного парентерального введения нитроглицерина и антагонистов кальция. Экстренная коронароангиография (КАГ) не выявила у данных пациентов патологии со стороны коронарных артерий, данные ЭХО КГ также не свидетельствовали в пользу наличия очагов нарушений локальной и глобальной сократимости миокарда. При дальнейшем наблюдении у них не регистрировались клинические и инструментальные признаки ишемии миокарда. Вместе с тем, на 6-ой час послеоперационного периода уровень Тн I у описанных выше двух больных значительно превысил таковой у остальных 11 обследуемых, составив 0,3 нг\мл. Авторы предположили, что вероятнее всего у описанных пациентов развился реактивный коронарный вазоспазм на фоне интраоперационной гиперваготонии. Также, не исключалось развитие воздушной эмболии, однако данное предположение было признано маловероятным.

В некоторых исследованиях показано, что степень гипертропонинемии коррелирует с количеством РЧ-аппликаций, а также длительностью процедуры РЧА [10, 16]. В то же время L.M. Haegeli и соавт. (2008) не удалось выявить подобных ассоциаций .

Следует также отметить, что во всех исследованиях определение уровня Тн в крови пациентов с ФП проводилось только лишь в течение первых 24 часов после вмешательства, что не позволяет четко отследить динамику концентрации Тн и сравнить ее с таковой при ОИМ.

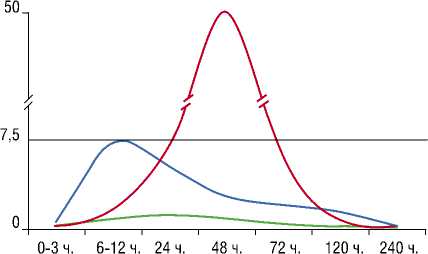

В проведенном нами исследовании, включившем 66 больных с различными формами ФП, прослежена динамика Тн Т в течение 10 суток после РЧА устьев легочных вен. Полученная в результате наблюдения кривая гипертропонинемии весьма различалась с таковой при ОИМ (рис. 3).

В результате нашего исследования выявлено, что повышение уровня Тн Т в крови после РЧА регистрируется в более ранние сроки чем при ОИМ – уже через 30–60 минут после завершения процедуры. Пик концентрации

--- РЧА --- non-Q-ИМ --- Q-I/1M

Рис. 3. Динамика концентрации Тн Т в крови у пациентов, перенесших РЧА, и у пациентов с ИМ (адаптировано из ESC Clinical Practice Guidelines, 2007)

Тн Т в крови достигался к 12 часам послеоперационного периода и превышал норму в 7,5 раз, тогда как для Q-ИМ характерно более позднее достижение пика концентрации – через 24 часа – и более значимая пиковая концентрация ТнТ – до 50 норм [44]. При non-Q ИМ повышение уровня ТнТ в крови наступало также в более поздние (через 3–6 часов), чем при РЧА, сроки. Максимум такого повышения регистрировался через 24–36 часов и степень гиперфер-ментемии не превышала 3–4 норм [44].

Анализ данных ЭКГ в послеоперационном периоде выявил динамику сегмента ST и/или зубца Т у 11 пациентов (17%). Вышеописанные изменения ЭКГ сохранялись на протяжении от 3 суток до нескольких месяцев. По данным ЭХОКГ, как исходно, так и в послеоперационном периоде, ни у одного из обследованных пациентов не выявлялось признаков нарушения локальной сократительной способности миокарда ЛЖ. При сцинтиграфии миокарда ЛЖ у 64 пациентов (97%) не было установлено патологического накопления РФП «пирфотех» в проекции ЛЖ, что исключало острый некроз в этой области. У 1 пациента (1,5%) отмечалось диффузное накопление РФП в области ЛЖ при отсутствии очаговой фиксации, что трактовалось нами как проявления хронической ишемии. ОИМ был диагностирован лишь у одной больной, и был подтвержден клиническими, ЭКГ-критериями и данными КАГ. Мы также пришли к выводу, что в подавляющем большинстве случаев гипертропонинемия после РЧА является отражением некроза кардиомиоцитов предсердий.

G. Macaluso с соавт. (2002), изучая динамику карди-оспецифических ферментов после РЧА у пациентов с трепетанием предсердий , выявили повышение уровня тропонина I в 84% случаев. Пик концентрации Тн I достигался к 12 часам послеоперационного периода. Лишь у незначительной части больных (13%) отмечено повышение уровня Тн I более 2 мкг\л. В большинстве случаев степень гипертропонинемии была незначительной. В данном исследовании также отмечена корреляция между уровнем Тн I и количеством выполненных аппликаций.

В исследование A.S. Thornton с соавт. (2008) было включено 54 больных с трепетанием предсердий. В 100% случаев было выявлено повышение уровня Тн Т после РЧА области каватрикуспидального истмуса. Количественные показатели гипертропонинемии через 4 часа после процедуры составили в среднем 0,49±0,32 мг\л, через 24 часа – 0,44±0,3 мг\л. Ни у одного пациента не выявлялось ишемических изменений по данным ЭХОКГ и ЭКГ в послеоперационном периоде.

Интересные данные приводят S. Ouali с соавт. (2002), а также С. Weiss с соавт. (2002), выявившие несколько случаев развития острой окклюзии правой коронарной артерии после РЧА области каватрикуспидального истмуса. У всех этих пациентов в предоперационном периоде выполнялась стресс-сцинтиграфия миокарда, не выявившая нарушений перфузии, что исключало у них наличие ИБС. Однако по результатам экстренной КАГ после РЧА определялась

изолированная окклюзия правой коронарной артерии. Исследователями было выдвинуто предположение о непосредственном повреждающем эффекте РЧ-аппликаций на правую коронарную артерию с развитием тромбоза, учитывая анатомическую близость места воздействия – каватрикуспидальный истмус – а также малую толщину миокарда предсердий (0,5–3 мм) [39, 46].

Особенностью работ, посвященных изучению динамики Тн после РЧА дополнительных предсердно-желудочковых путей проведения (ДПЖС) , является высокая частота включения пациентов детского и юношескового возраста (40–100%) [2, 3, 22, 32].

Так, И.А. Ковалев с соавт. (2006), обследовав 94 пациента в возрасте от 2 месяцев до 17 лет, изучили динамику Тн I в предоперационном периоде и на третьи сутки после процедуры, а также через 3, 6, 12, и 24 месяца. Самую многочисленную группу составили пациенты с диагнозом синдрома Вольфа-Паркинсона-Вайта (ВПВ) (50%), лица с атрио-вентрикулярной узловой реципрокной тахикардией (АВУРТ) (32%) и предсердными тахикардиями (18%). Предоперационная гипертропонинемия выявлялась в 20% случаев, причем чаще у пациентов с синдромом ВПВ, а уровень Тн I в сыворотке крови колебался от 0,2 до 0,36 нг\мл. Авторы трактовали данный факт как следствие хронического повреждения миокарда у детей с тахиаритмиямия.

Частота послеоперационной гипертропонинемии к 3 суткам варьировала от 52% до 70% у лиц с различными видами тахиаритмий, причем уровень Тн I повышался значительно, независимо от исходного уровня тропо-ноинов в крови. Через 3 месяца Тн I сохранялся повышенным лишь у одного пациента. Через 6 и 12 месяцев Тн I не превысил норму ни у одного обследуемого. Была установлена обратная корреляционная связь прироста уровня Тн I в результате РЧА-воздействия с возрастом и массой тела пациента.

Следует отметить, что в остальных изученных нами исследованиях не отмечено повышения кардиоспеци-фических ферментов в предоперационном периоде [2, 3, 19, 43]. Однако имеются немногочисленные данные о наличии исходно повышенного уровня тропонинов у пациентов с различными типами тахиаритмий (ФП, АВУРТ) с исключенным коронарным атеросклерозом [24, 47].

В работе Т.А. Жвания (2002) отмечено, что наиболее часто (33–44 %) положительный Тн Т и Тн I тесты встречались у больных (в возрасте от 1 года до 24 лет), перенесших РЧА по поводу септальных и правосторонних ДПЖС , что объяснялось наибольшим количеством и временем РЧ-воздействий. Абляция левосторонних ДПЖС и медленной части АВ-соединения сопровождалось гипертропонине-мией в меньшем количестве случаев (15–27 %).

Л.А. Бокерия с соавт. (2002) обследовали 37 пациентов в возрасте от 3 до 18 лет с тахиаритмиями. У 24 больных диагностировался синдром ВПВ, у шестерых – АВУРТ, у семерых – эктопическая предсердная тахикардия. Контрольная группа была представлена 16 пациентами, которым проводилось только ЭФИ без процедуры РЧА. У всех обследуемых исходные уровни тропонинов (Тн Т и Тн I) в крови не превышали нормальных значений. Максимальное повышение уровня Тн Т и Тн I наблюдалось на 6-й час после РЧА, превышая нормальные значения в 7,5 раз. Интересно, что при проведении инвазивного ЭФИ без процедуры РЧА к 24 часам послеоперационного периода наблюдалось увеличение активности тропонинов в 1,5 раза. Таким образом, было выдвинуто предположение, что даже проведение инвазивного ЭФИ без процедуры РЧА вызывает минимальное повреждение миокарда. Также была выявлена статистически достоверная корреляция между степенью гипертропонинемии и количеством РЧА-воздействий.

В исследовании М.О. Егоровой и соавт. (2002) изучена динамика изменений сегмента ST и зубца Т у пациентов, перенесших РЧА по поводу синдрома ВПВ и пароксизмальной АВУРТ. Критерием исключения являлась верифицированная ИБС. В 67% случаев выявлялись нарушения реполяризации на ЭКГ в раннем послеоперационном периоде, иногда сохранявшиеся до 3 месяцев. Отмечено, что данные изменения на ЭКГ выявлялись и в группах пациентов, не имевших повышения уровня Тн в крови в послеоперационном периоде.

Многими авторами выдвинуты предположения, что изменения реполяризации могут быть связаны с изменением градиента потенциала действия между эндокардом и эпикардом после процедуры РЧА [9, 13, 47]. M.C. Wijffels с соавт. (1995) выдвинули предположение, что подобная динамика сегмента ST и зубца Т на ЭКГ после РЧА обусловлена изменением белкового синтеза в ионных каналах, в частности в калиевых, и называется этот феномен «электрическим ремоделированием». Данные реполя-ризационные изменения могут сохраняться длительное время (до трех месяцев), в связи с чем также получили название «феномен сердечной памяти» [3, 35, 41].

Заключение

На сегодняшний день РЧА является одним из самых эффективных методов лечения различных видов тахиаритмий. Установлено, что в большинстве случаев данная процедура сопровождается повышением уровня тропонинов в крови, а частота и степень гипертропонинемии ассоциируется с объемом РЧ воздействия на миокард. У небольшой части пациентов в послеоперационном периоде регистрируются ишемические изменения на ЭКГ, однако случаи развития ОИМ, в том числе связанные с острым тромбозом интактных коронарных артерий вследствие повреждающего РЧ-воздействия, редки. Безусловно, требуется дальнейшее изучение данного вопроса и накопления клинического материала.

Список литературы «Малые повреждения миокарда» при чрескожной катетерной радиочастотной абляции

- Белялов Ф.И. -Аритмии сердца. -М.: ООО «МИА», 2006. -352 с.

- Бокерия Л. А., Ревишвили А.Ш. и др. Электрофизиологические и биохимические маркеры повреждения миокарда при радиочастотной аблации наджелудочковых тахиаритмий у детей//Вестник аритмологии. -2002. №29. -С. 5-9.

- Егорова М.О., Золотухина Е.З., Теряева Н.Б. и др. Характер изменения маркеров повреждения миокарда при процедуре радиочастотной абляции у больных с аритмиями//Биохимия. -2002. -№20. -С. 3-5.

- Жватия Т.О. Функцмональные, электрофизиологические свойства, маркеры повреждения миокарда и особенности автономной регуляции ритма сердца у больных с тахиаритмиями до и на различных этапах после процедуры РЧА: автореф. диссертации кандидата мед. наук//Т.О. Жватия. -Москва, 2002. -41 с.

- Ковалев И.А., Мурзина О.Ю., Марцкевич Г.И. и др. Оценка повреждения миокарда при проведении внутрисердечной радиочастотной абляции аритмий у детей и подростков//Педиатрия. -2007. -Т.86, №2. -С. 20-24.

- Линчак Р.М., Догадова Т.В. и др. Повышение тропонинов у больных с фибрилляцией предсердий, перенесших радиочастотную абляцию устьев легочных вен//Вестник Национального Медико-хирургического центра им. Н.И.Пирогова 2010. -Т.5, №1. -С. 70-73.

- Шалаев С.В. -Тропонины в кардиологической практике: пособие для врачей/С.В. Шалаев, Е.С. Петрик, А.В. Панин. -М.: МЗ РФ, 2001. -24 с.

- A.S. Thornton, P. Janse, M. Alings el al. Acute success and short-term follow-up of catheter ablation of isthmus-dependent atrial flutter; a comparison of 8 mm tip radiofrequency and cryothermy catheters.//Journal of Interventional Cardiac Electro-physiology. 2008. -№21.-P. 241-248.

- Alessandrini R.S., McPherson D.D., Kadish A.H. et al. Cardiac memory: a mechanical and electrical phenomenon//Am-J.Physiol. 1997, -V.272, №4. -P. 952-959.

- Bednarek J., Tomala I., Majewski J. Biochemiczne wskazniki uszkodzenia mi^snia sercowego po ablacji RF.//Kardiol. Pol. -2004. -60. -Р. 339-341.

- Beukema W.P., Elvan A., Sie H.T. Successful Radiofrequency Ablation in Patients With Previous Atrial Fibrillation Results in a Significant Decrease in Left Atrial Size.//Circulation. -2005. -112. -Р. 2089-2095.

- Chatelain P, Zimmerman M, Weber R, et al. Acute coronary occlusion secondary to radiofrequency catheter ablation of a left lateral accessory pathway.//Eur Heart J. 1995. -№16. -Р. 859-861.

- Geller JC, Rosen MR. Persistent T-wave changes after alteration of the ventricular activation sequence.//Circulation. -1993.-№ 88. -Р. 1811-1819.

- Gilmour R.F., Otani N.F., Watanabe M. Memory and complex dynamics m cardiac Puridnje fibers//Am.J.PhysioL.-1997. V.272, №4. -Р. 826-832.

- Haegeli L.M., Kotschet E., Byrne J. Cardiac injury after percutaneous catheter ablation foratrial fibrillation.//Europace. -2008. -№10. Р. -273-275.

- Haissaguerre M. et al. Electrophysiological end point for cateter ablation of atrial fibrillation initiated from multiple pulmonary vein foci.//Circulation. 2000. -№101. Р. 1409-1417.

- Haissaguerre M et al. Spontaneous initiation of atrial fibrillation by ectopic beats originating in the pulmonary veins.//N. Engl. J. Med. -1998. -№339. -Р. 659666.

- Hein J. J. Wellens. Catheter Ablation of Cardiac Arrhythmias Usually Cure, but Complications May Occur.//Circulation. -1999. -№99. -Р. 195-197.

- Jackman WM, Wang X, Friday KJ et al. Catheter ablation of accessory atrioventricular pathways (Wolff-Parkinson-White syndrome) by radiofrequency current.//New Engl J Med. -1991. №324. -Р. 1605-1611.

- Jazayeri MR, Hempe SL, Sra JS et al. Selective transcatheter ablation of the fast and slow pathways using radiofrequency energy in patients with atrioventricular nodal reentrant tachycardia.//Circulation. -1992. №85. -Р. 1318-1328.

- Katritsis D., Hossein-Nia M., Anastasakis A. et al. Use of troponin-T concentration and kinase isoforms for quantitation of myocardial injury induced by radiofrequency catheter ablation.//European Heart Journal. -1997. -18(6). Р. 1007-1013.

- Katritsis D.G., Hossein N.M., Anastasakin A. et al. Miocardial injury induced by radiofrequency and low energy ablation: a quantitative study of CK isoforme, CK-MB and troponin T concentrations.//PACE. -1998. -21. Р. 1406-1410.

- Keane D. New catheter ablation techniques for the treatment of cardiac arrhythmias.//Cardiac Electrophysiol Rev. -2002. №6. -Р. 341-348.

- Khalil Kanjaval, Naser Imran et al. Troponin elevation in patients with various tachycardias and normal epicardial coronaries.//Indian Pacing Electrophysiol J. -2008. №8. -Р. 172-174.

- Khargi К., Deneke Т., Haardt H. et al. Saline-irrigated, cooled-tip radiofrequency ablation is an effective technique to perform the Maze procedure.//Ann Thorac Surg 2001. -№72. Р. 1090-1095.

- Knaut M., Spitzer S.G., Karolyi L. et al. Intraoperative microwave ablation for curative treatment of atrial fibrillation in open heart surgery -the MICRO-STAF and MICRO-PASS pilot trial. MICRO wave application in surgical treatment of atrial fibrillation. MICRO wave application for the treatment of atrial fibrillation in bypass surgery.//Thorac Cardiovasc Surg. -1999. -№47. -Р. 379-384.

- Kosak A.Y. Treatment of atrial fibrillation using the maze procedure: the Japanese experience.//J Thorac Cardivasc Surg. -2000. -№12. -Р. 44-52.

- Kubota H., Takamoto S., Morota T. et al. Epicardial pulmonary vein isolation by cryo-ablation as concomitant cardiac operation to treat nonvalvular atrial fibrillation.//Ann Thorac Surg. -2003. -№ 75. Р. 590-593.

- Kuinagai I.C., Tqju Yiisuda I. et al. Treatment of mixed atrial fibrillation and typical atrial flutter by hybrid catheter ablation.//Pacing Clin Electrophysiol. -2000. №23. -Р. 1839-1842.

- Macaluso G., Comet B., Bouvier J.L., Berrouba A. et al. Biochemical markers of myocardial damage after high-energy radiofrequency ablation of atrial flutter. Value of troponin I.//Arch Mal Coeur Vaiss. -2002. -№95. -Р. 102-108.

- Madrid A.H., del Rey J.M., Rubi J. et al. Biochemical markers and cardiac trop-onin I release after radiofrequency catheter ablation: approach to size of necrosis.//Am. Heart J. -1998. -136. Р. 948-955.

- Madrid A.H., Del Rey J.M., Novo L. et al. Biochemical markers and C-troponin I release after radiofrequency catheter ablation. approach to the size of the necrosis. In: Farre J., Moro C., eds. Ten Years of Radiofrequency Catheter Ablation.//Futura Publishing Co. -1998. -Р. 31-40.

- Madrid A.H., Gonzalez Rebollo J.M., Del Rey J.M., et al. Macroscopic and Microscopic study of the right coronary artery after radiofrequency catheter ablation of the cavotricusp-id isthmus in an experimental model.//Rev Esp Cardiol. -2001. -№54. -Р. 693-702.

- Maessen J.G., Nijs J.F., Smeets J.L. et al. Beating-heart surgical treatment of atrial fibrillation with microwave ablation.//Ann Thorac Surg. -2002. №74. -Р. 1307-1311.

- Manolis A. S., Vassilikos V., Maounis T. et al. Detection of myocardial injury during radiofrequency catheter ablation by measuring serum cardiac troponin I levels: procedural correlates.//J. Am. Coll. Cardiol. -1999. -34.-Р 1090-99.

- Melo J., Adragao P., Neves J. et al. Endocardial and epicardial radiofrequency ablation in the treatment of atrial fibrillation with a new intra-operative device.//Eur J Cardiothorac Surg. -2000.-№18. Р. 182-186.

- Mohr F.W., Fabricius A.M., Falk V. et al. Curative treatment of atrial fibrillation with intra operative radiofrequency ablation: short-term and midterm results.//J Thorac Cardiovasc Surg. -2002.-№123. (5). Р. 919-927.

- Nitta T., Lee R., Schuessler R.B. et al. Radial approach: a new concept in surgical treatment for atrial fibrillation I. Concept, anatomic and physiologic bases and development of a procedure. Ann Thorac Surg 1999; 67(1): 27-35.

- Ouali S. Anselme F., Savoure А. Et al. Acute coronary occlusion during radiofrequency cathter ablation of typical atrial flutter.//J Cardiovasc Electrophys/-2002. №13. -Р. 1047-1049.

- Pappone C., Oreto G., Lamberti F. et al. Catheter ablation of paroxysmal atrial fibrillation using a 3D mapping system.//Circulation. -1999. -№100. -Р. 1203-1208.

- Rosenbaum M.B., Blanko КН., Elizari M.V. et al. Electrotonic modulation of the T wave and cardiac memory.//Am. J. Cardiol. -1982. -№50.-P. 213-232.

- Schwab J.O. et al. ECG signs mimicking acute inferior wall myocardial infarction are associated with elevated myocardial enzymes during isolation of pulmonary vein for focal atrial fibrillation.//Europace. -2004. -№6(2). -Р. 111-115.

- Shyu K.G., Lin J.N., Chen J.J. et. al. Use troponin T, creatine kinase and its isoform to monitor myocardial injury during radiofrequency ablation for supraventricular arrhythmia.//Cardiology. -1996. -№87. -Р. 392-395.

- Thygesen K., Alpert J.S., White H.D. et al. On behalf of the Joint ESC/ACC/AHA/WHF. Task Force for the Redefinition of Myocardial Infarction.//Eur. Heart J. -2007. 28(20). -Р. 25-38.

- Weiss C., Becker J., Hoffmann M., Willems S. Can radiofrequency current isthmus ablation damage the right coronary artery? Histopathological findings following the use of a long (8mm) tip electrode.//PacingClin Electrophysiol. -2002. -№25-(5). Р. 860-862.

- Wijffels M.C., Kirchhof C.J., Dorland R., Allessie M.A. Atrial fibrillation begets atrial fibrillation:a study in awake chronically instrumented goats.//Circulation. -1995. -№92. -Р. 1954-1968.

- Zellweger M.J., Schaer B.A., Cron T.A. at al. Elevated troponin levels in absence of coronary artery disease after supraventricular tachycardia.//Swiss Med Wkly. 2003. -№133(31-32). -Р. 439-441.