Мамаев курган: его роль в Сталинградской битве и в формировании природно-исторического заповедника

Автор: Князев Юрий Петрович, Брылв Виктор Андреевич

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Сталинградская битва и окружающая среда: в документах, фактах, воспоминаниях

Статья в выпуске: 2 (49), 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается природная характеристика Мамаева кургана и основные этапы формирования мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» с монументом «Родина-мать зовет» как символ героизма и патриотизма советского народа в Великой Отечественной войне.

Мамаев курган, природный ландшафт, мемориальный комплекс, культурный ландшафт

Короткий адрес: https://sciup.org/14822553

IDR: 14822553

Текст научной статьи Мамаев курган: его роль в Сталинградской битве и в формировании природно-исторического заповедника

Мамаев курган в Волгограде с монументом «Родина-Мать зовет» отмечает крайнюю восточную точку продвижения немецко-фашистских войск. Наряду с массовым героизмом воинов Красной армии свою роль сыграли и такие географические факторы как волжский рубеж, пересеченная возвышенная местность: курганы, овраги и балки. Все это, вместе взятое способствовало победе под Сталинградом.

Мамаев курган широко известен в России и за ее пределами как эпицентр боев в ходе Сталинградской битвы (23 августа 1942 г. – 2 февраля 1943 г.). Ожесточенное сражение стало переломным этапом в ходе Второй мировой войны, а для граждан России – Великой Отечественной войны [1]. Между тем в геолого-геоморфологическом отношении этот объект, относящийся к восточной окраине юга Приволжской возвышенности, описан явно недостаточно. В данной статье мы приводим материалы палеогеографического, геолого-геоморфологического и историко-мемориального характера, чтобы на научной основе подтвердить следующее: 1) Мамаев курган – это природное образование, а не рукотворное творение эпохи Золотой Орды; 2) природная эволюция Мамаева кургана претерпела беллигеративные воздействия; 3) происхождение его названия – лишь дань событиям средневековья; 4) Мамаев курган – крупнейший на юге России мемориальный ландшафт и вместе с его природной основой он может быть отнесен по линии ЮНЕСКО к объектам культурно-природного наследия.

Что же представляет собой в геолого-геоморфологическом отношении легендарный курган? Он невысок, его абсолютная высота – 102 м, а относительная – 113 м. Со стороны Волги он ограничен довольно крутыми уступами к террасе хвалынского позднеплейстоценовго моря (Q3). Именно его трансгрессия, случившаяся около 80–40 тыс. лет назад «подрубила» склон Приволжской возвышенности, образовав абразионно-аккумулятивную террасу на абсолютных отметках +30 – +45 м на которой возник г. Царицын, а позднее – центральные и северные районы г. Сталинграда (Волгограда). Трансгрессия вошла в дохвалынские балки и небольшие речные долины, расширив их и оставив коричнево-бурые глины, которые геологи и местные жители называют «шоколадными» [2; 3]. Курган находится в нескольких километрах от центра Волгограда, с юга он ограничен оврагами Долгим и Крутым, а с севера – Банным.

В народе бытуют легенды, что курган насыпан кочевниками эпохи Золотой Орды. Но это не так. Многочисленные изыскания, данные буровых скважин и наши натурные наблюдения свидетельствуют о том, что до глубины нескольких километров от поверхности территория северной части г. Волгограда сложена «нормальной» толщей верхнего палеозоя и мезо-кайнозоя, т.е. практически всеми его подразделениями. В данном случае, мы приведем краткое описание (снизу вверх) лишь кайнозойской части разреза до глубины около 200 м. Это опоки сызранского яруса и опоковидные песчаники мощностью около 80 м. Выше залегают темные глины и сливные песчаники неравномерно уплотненные, чередующиеся с разнозернистыми песками. Это отложения камышинского геологического яруса общей мощностью около 40 м. Верхняя часть этого яруса вскрывается в береговых обрывах Волги, Сухой и Мокрой Мечеток, Царицы.

Терраса, на которой расположена основная прибрежная часть Царицына – Волгограда, выработана в осадках царицынской свиты, представляющей собой чередование глауконито-кварцевых песков зеленовато-серого цвета и песчаников общей мощностью до 35 м.

Основание и подножие кургана сложено слабопроницаемыми тонкими плотными песками (алевритами) зеленовато-серого цвета общей мощностью до 40 м. Это мечеткинская свита, названная как и предыдущие классическими геологами конца XIX в. Е.В. Милановским и Г.П. Леоновым в знак уважения к тому месту, где они проводили свои изыскания. Выше залегают еще две свиты (яруса) палеогена – киевская (ельшанская) и майкопская, названия которых показывают, откуда наступали древние моря. Обе свиты, сложены глинами; киевская светлыми, а майкопская – темными, трещиноватыми, ожелезненными и водонасыщенными. Именно на них был построен мемориал и в этом заключается проблема его устойчивости. Волгоградский геолог Н.А. Самусь с соавторами к толще песков и алевритов эоцена ввел термин глаукониты [4].

На самой вершине кургана встречаются пески неогеновых (миоценовых и плиоценовых) «ерге-нинских» рек. Как видим, все изучено в деталях, но в целом, пласты горных пород наклонены к Волге, что усиливает оползневую опасность [3]. Инженерно-геологические изыскания под монументом «Родина-мать зовет» пришлось проводить дважды.

Во время Сталинградской битвы по склонам и вершине Мамаева кургана проходила линия фронта, с середины сентября 1942 г. по конец января 1943 г. позиционные бои сменялись встречными сражениями с огромными потерями противоборствующих сторон, что описано участником Сталинградской битвы Виктором Платоновичем Некрасовым. Днем фашисты рвались по оврагам и балкам к Волге, а ночью красноармейцы старались отвоевать потерянные позиции. Мы приводим немецкий аэрофотоснимок Мамаева кургана и его окрестностей (лето 1942 г.) до начала активной фазы боев в городе.

Вот как описал Мамаев курган довоенного периода Виктор Некрасов в повести «В окопах Сталинграда»: Он плоский, некрасивый. Молоденькие деревца, насаженные рядами … здесь предполагалось разбить парк культуры и отдыха. Возможно, здесь когда-нибудь и будет красиво, но пока что мало привлекательно. Какие-то водонапорные башни, сухая трава, редкий, колючий кустарник. Но вид отсюда действительно замечательный. Большой город прижался к самой реке. Каменное нагромождение новых домов, возвышающееся над деревянными постройками, облепившими его со всех сторон… Заводы большие, дымные, грохочущие кранами… И за всем этим Волга – гладкая, такая широкая и мирная, и кудрявая зелень на том берегу, и выглядывающие из нее домики, и фиолетовые совсем уже дали [5].

Таким образом, геолого-геоморфологические данные о природе Мамаева кургана показывают, что в его образовании, сложении и истории нет ничего необъяснимого, отсутствуют какие-либо древние захоронения. Он имел и имеет важное стратегическое значение, как доминирующая высота расположенная вблизи Волги в наиболее узкой ее части. Для того чтобы высказать данное суждение авторы консультировались с известными волгоградскими археологами профессорами А.С. Скрипкиным и В.И. Мамонтовым. Со времени Саратовского археолога В.Ф. Баллода обнаружившего золотоордынского городище «Мечетное» напротив истока р. Ахтубы считается, что здесь было наиболее удобное место для переправы [6].

Место наблюдения за тем, что происходит на Волге, здесь действительно замечательное, чем ордынцы, а позднее и русские воины пользовались, на его вершине находились сторожевые посты (в нескольких десятках километров ниже по течению Волги в XII–XV вв. находилась ханская ставка – г. Сарай Берке). На самом кургане не обнаружены доказательства пребывания ставки хана Мамая. Ордынцы считали, что надежный караул на данной стратегической возвышенности может легко контролировать Волгу и переволоку, тем самым обезопасив столицу Золотой Орды от внезапных нападений [7]. Продолжением возвышенности на север является гряда-останец сложенная майкопскими глинами, подстилаемыми мечеткинскими алевритами. Возможно, что ранее вся эта система курганов и гряд называлась «Мамаевы бугры».

В ходе Сталинградской битвы, весь ландшафт непосредственно или опосредованно оказался вовлечен в сражение. Мемуары участников Сталинградской битвы, свидетельства очевидцев, кадры кинохроники и фотоматериалы свидетельствуют, что морфологические элементы ландшафта кургана оказали огромное влияние на битву в городе. Еще до начала боев в городе, это осознало и германское командование, проведя детальную аэрофотосъемку местности (см. рис. 1).

Рис. 1. Немецкий аэроснимок района Мамаева кургана и его окрестностей, август 1942 г. (Из фондов музея-панорамы «Героям Сталинградской битвы»).

До 12 сентября 1942 г. на вершине кургана располагался командный пункт 62-й армии, но после прорыва немецких войск в центр Сталинграда он был перенесен к Волге [1]. В ее береговых обрывах были отрыты штольни, в которых располагался штаб 62-й армии, командующий В.И. Чуйков, бойцы и часть санбата. Штольни пройдены в песчано-алевритовой толще эоцена, при этом пласт сливных песчаников служил естественной подошвой блиндажей.

Бои за обладание курганом начались 13 сентября и на следующий день гитлеровцы захватили вершину. Встречное сражение продолжалось на склонах Мамаева кургана 135 дней и лишь 26 января 1943 г. когда наши воины вышли к западному подножию кургана и соединились с частями, наступавшими с запада, на этом месте установлен на постаменте танк Т-34 из колонны «Челябинский колхозник».

Идея увековечить память о героях Сталинградской битвы возникла сразу после ее окончания, и у ландшафта появилась новая функция – мемориальная, с того времени природно-культурный каркас Мамаева кургана стал развиваться исключительно в этом направлении. Первый памятник павшим героям, скромный обелиск на братской могиле, был установлен 8 февраля 1943 г. В 1945–1955 гг. проходили всесоюзные конкурсы на проект мемориала. В итоге вести разработку проекта было поручено коллективу скульптора Е.В. Вучетича. Совет Министров СССР 25 января 1958 г. принял Постановление № 100 о строительстве в Сталинграде памятника-ансамбля.

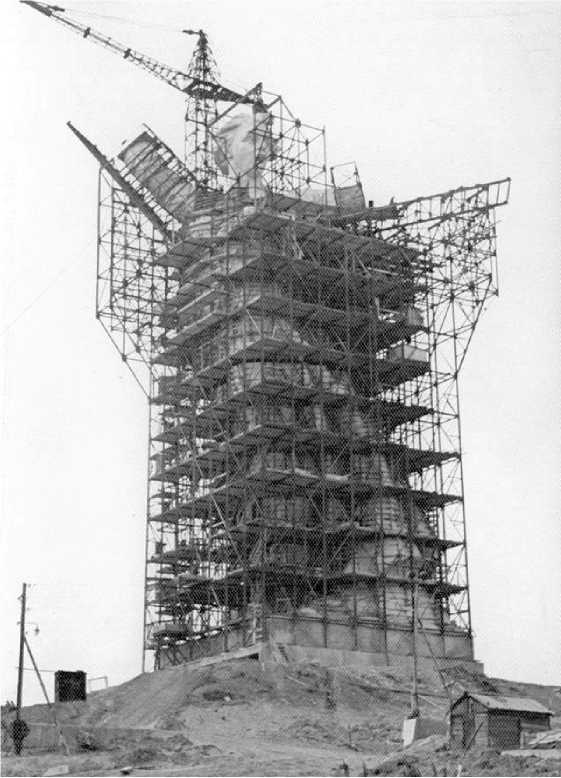

После окончания Сталинградской битвы и до начала строительных работ курган являл собой огромный черный холм, в теплое время года на нем не росла даже трава, в холодное – быстро таял снег. Саперами было обезврежено более сорока тысяч снарядов, авиабомб и мин. Плотность огня во время битвы здесь была колоссальной: на один квадратный метр приходилось до 1250 пуль и осколков. Масштабные земляные работы на склонах кургана начались в 1959 г. Два года осуществлялось формирование контуров строительной площадки: насыпался грунт под основание монумента «Родина-мать зовет!», сооружались дамбы, подготавливались земляные площадки на месте будущих площадей (см. рис. 2, 3). Для завершения строительства всего мемориального комплекса потребовалось около девяти лет.

М

Рис. 2. Возведение скульптуры «Родина-Мать зовет» на Мамаевом кургане (http://4. AAAAAAAAQGo/GSRjOc_agfo/s1600/ Mamáyev+Kurgán++Estatua+de+la+Madre+Patri a+Rusia+estatua+gigante+Родина-мать+зовет+3. jpg).

Рис. 3. Финальная стадия сооружения памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане perch/resources/.

Творческому коллективу удалось решить все поставленные перед ним задачи. Во-первых, успешно расположить все объекты мемориала на местности со сложным рельефом; во-вторых, художественными средствами архитектуры и скульптуры рассказать о масштабах Сталинградского сражения и героизме воинов; в-третьих, добиться гармоничного сочетания всех частей мемориала друг с другом, окружающим ландшафтом, близлежащей застройкой Сталинграда [7].

Ансамбль-памятник занимает территорию в 26 га, это огромная архитектурно-скульптурная композиция, связанная общим замыслом и идеей. Начиная от проспекта Ленина монументы и сооружения мемориального комплекса протянулись на 1,5 км до главного монумента. Территория ансамбля состоит из ряда террас и площадей, постепенно поднимающихся от подножия холма до его вершины. Памятник композиционно составлен из архитектурных звеньев, как бы нанизанных на общую ось. Друг за другом, один уровень сменяется другим, по мере подъема появляются все новые составляющие композиции. Верхняя смотровая площадка у основания скульптуры «Родина-мать зовет!» находится на высоте 78 м относительно проспекта Ленина и на 126 м над уровнем Волги. Несет смысловое значение и озеленение территории: здесь высажены наиболее типичные для России деревья, прежде всего, это ель и береза, террасированные склоны закреплены посадками вяза мелколистного, классического дерева подзоны сухих степей [8]. В 2005 г. здесь появился храм Всех Святых, что превращает Мамаев курган в мемориально-исторический сакральный ландшафт.

Наряду с мемориальной функцией ландшафт развивается под влиянием хозяйственных функций. Так, восточный склон кургана прорезан железной дорогой Волгоград – Москва, восточнее ее находится проспект Ленина – основная по пассажиропотоку магистраль Волгограда. Западный склон ограничен Второй Продольной – самой длинной улицей города общей протяженностью более 70 км. В восточной части кургана находится ретрансляционная вышка и комплекс зданий телерадиокомпании Волгоград-ТРВ.

Рис. 4. Современная панорама центральной части Мамаева кургана (135).jpg).

В послевоенные годы значительная часть оврагов и балок, начинавшихся на кургане, оказалась засыпанной, склонные террасированы, произошло их озеленение и поэтому на современных фотографиях они не кажутся такими крутыми, как на предвоенных фотографиях или во время Сталинградской битвы. Со всех сторон курган окружен городской застройкой и корпусами промышленных предприятий, он возвышается над урбанизированными территориями, виден с многих районов Волгограда, представляет собой антропогенно-техногенное образование [9; 10].

Поля сражений – особый тип культурного ландшафта, отличный от тех, что формируются исходя из целесообразности, полезности, рациональности, эстетических устремлений общества. Военная культура, включая военную инженерию, создает особые событийные ландшафты, и если событие значимо для истории государства и мировой истории, то и место события приобретает особое значение, а самому ландшафту задается особый импульс развития через его мемориализацию, что позволяет сопереживать события через восприятие места [11].

Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» с монументом «Родина-мать зовет» в г. Волгоград является символом героизма и патриотизма советского народа, это дань памяти тем, кто погиб в битве на Волге, ставшей переломным моментом в Великой Отечественной войне. Сам курган стал объектом всемирного значения, символом победы советского народа в этом сражении, Главной высотой России [12].

После Великой Отечественной войны курган приобрел мемориальную функцию, в 1959–1967 гг. под руководством скульптора Е.В. Вучетича здесь возведен мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы», в нескольких некрополях и ряде индивидуальных могил покоится прах более 35 тыс. советских воинов (см. рис. 4).

В 2013 г. мемориальный комплекс на Мамаевом кургане зарегистрирован в предварительном Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО от России. Комплекс вошел в Список по трем критериям Всемирного наследия: шедевр творческого гения человека (I критерий наследия), уникальные здания или архитектурные ансамбли, включая ландшафт, связанные с важнейшими вехами в человеческой истории (IV критерий), а также связан с событиями, имеющими универсальную значимость (VI критерий) [13]. Ныне Мамаев курган являет собой единый культурный ландшафт для музеификации которого разработан и принят ряд законодательных актов на федеральном и региональном уровнях.

Комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане представляет собой мемориальный ландшафт мирового значения, к сожалению, ни одно поле битвы пока не включено во Всемирное наследие, поскольку этот тип наследия воспринимается Комиссией Всемирного наследия ЮНЕСКО как включающий в себя пропаганду насилия, что несовместимо с миссией ЮНЕСКО и ценностями Всемирного наследия [11].

В 2013 г. мемориальный комплекс включен в предварительный перечень объектов наследия ЮНЕСКО от Российской Федерации. Важнейшим аргументом включения данного объекта в Список наследия является то, что поля сражения являются напоминанием нынешнему и будущему поколениям об ужасах войны, являясь немым примером против насилия и проведения политики только мирными средствами.

Список литературы Мамаев курган: его роль в Сталинградской битве и в формировании природно-исторического заповедника

- Антюфеев А.В., Остробородов В.Б., Таран А.С. Перспективы развития территории мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде//Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в судьбах народов и регионов. Казань: Ин-т истории им. Шигабутдина Марджани Академии наук Республики Татарстан, 2015. С. 500-508.

- Археологическое наследие Волгоградской области. К столетию Волгоградского краеведческого музея/под ред. А.С. Скипкина. Волгоград: Издатель, 2013.

- Баллод В.Ф. Приволжские «Помпеи». М.-П., 1923.

- Брылёв В.А. Эволюционная геоморфология юго-востока Русской равнины: монограф. Волгоград: Перемена, 2005.

- Брылёв В.А., Корхова Ю.А. Древние и современные оползни Нижнего Поволжья и факторы их образования//Геоморфология. 2010. № 4. С. 37-46.

- Князев Ю.П. Всемирное природное и культурно-природное наследие ЮНЕСКО: Учеб. справ. пос. Волгоград, 2011.

- Кулешова М.Е. Бородинское поле: роль ландшафта в Бородинском сражении и формировании объекта наследия//Известия Русского географического общества. Том 145. Вып. 4. 2013. С. 1-12.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. Экологическая геоморфология: словарь-справочник. М.: Медиа-Пресс, 2004.

- Мамаев курган -главная высота России/под ред. Т.А. Приказчикова. -Волгоград: Панорама, 2011.

- Мильков Ф.Н. Антропогенная геоморфология//Научные записки Воронежского отдела Географического общества СССР. Воронеж, 1974.

- Некрасов В.П. В окопах Сталинграда. М.: Русская книга, 2005.

- Самусь Н.А., Игнатенко О.Н., Самусь А.Н. Инженерная геология Волгоградской агломерации (практический опыт). М.: ООО «Геомаркетинг», 2010.

- Семенютина А.В., Костюков С.М., Хужахметова А.Ш. Концептуально-методологические аспекты обновления зеленого фонда Мамаева кургана//Ландшафтная архитектура и садово-парковое и ландшафтное строительство: современные проблемы: Мат. междунар. науч.-прак. конф. -Воронеж: Изд-во ВГЛТА, 2009. С. 185-189.

- Сталинградская битва. Июль 1942 -февраль 1943: Энциклопедия/под ред. М.М. Загорулько; Адм. Волг. обл., Волг. гос. ун-т, Ин-т военной истории Мин. Обор. РФ, ФГУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва». 5-е изд. испр. и доп. Волгоград: Издатель, 2012.