Маммосцинтиграфия с 199Tl в диагностике рака молочной железы

Автор: Тицкая А.А., Чернов В.И., Слонимская Е.М., Синилкин И.Г.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 6 (30), 2008 года.

Бесплатный доступ

Проведена оценка эффективности маммосцинтиграфии (МСГ) с 199Тl в диагностике первичной опухоли молочной железы и регионарной распространенности процесса. В исследование включено 100 больных раком молочной железы T1-4N0-2M0 и 20 пациенток с доброкачественными образованиями молочных желез. Маммосцинтиграфическое исследование с 99mТсТехнетрилом проведено 61 больной раком молочной железы (РМЖ), 39 больным РМЖ и всем пациенткам с доброкачественными образованиями молочных желез исследование выполнялось с 199Tl. При маммосцинграфии доброкачественных новообразованиях специфичность метода составила 100 %. У больных РМЖ при исследовании с 199Tl очаги гиперфиксации индикатора в молочных железах визуализировались у 94,8 % пациенток, при использовании 99mТс-Технетрила - у 93,4 %. При размерах новообразования менее 10 мм в группе с 199Tl (n=6) патологическое включение препарата в железе было выявлено в 66 %, в группе с 99mТс-Технетрилом - в 60 %. Опухоли размером более 10 мм и опухолевые узлы при вторичной отечно-инфильтративной форме РМЖ визуализировались в 100 % наблюдений как при исследовании с 199Tl, так и с 99mТсТехнетрилом. Мультицентричный рост опухоли был диагностирован у 6 (66,6%) из 9 больных при проведении исследования с 199Tl, в группе с 99mТс-Технетрилом у - 6 (46,1%) из 13 больных. Чувствительность МСГ с 199Tl в выявлении метастатического поражения регионарных лимфатических узлов составила 60 %, с 99mТс-Технетрилом - 93,1 %.

Рак молочной железы, маммосцинтиграфия

Короткий адрес: https://sciup.org/14054913

IDR: 14054913 | УДК: :

Текст научной статьи Маммосцинтиграфия с 199Tl в диагностике рака молочной железы

Выбор адекватной тактики лечения и отдаленные результаты лечения при раке молочной железы (РМЖ) в значительной мере определяются точностью диагностики как первичной опухоли, так и регионарной распространенности процесса [1]. Обладая не менее высокой чув- ствительностью в постановке диагноза РМЖ, по сравнению с рентгеновской маммографией или магнитно-резонансной томографией, методы радионуклидной диагностики выгодно отличаются высокой специфичностью [1, 7, 11]. С 1970-х годов ХХ века для радионуклидной диагностики

РМЖ используются такие радиофармпрепараты (РФП), как Галлий-67 (67Ga-цитрат), соединения индия (111In и 113mIn), фосфор (32Р и 34Р), фосфатные соединения Технеция-99м (99mТс-МДФ и 99mТс-ПФ). Тем не менее большинство из них характеризуются либо неприемлемыми физическими параметрами – высокой лучевой нагрузкой на критические органы, низким качеством получаемого изображения, либо низкой специфичностью и чувствительностью при проведении исследования.

Одним из наиболее изученных и широко используемых радионуклидов в диагностике злокачественных опухолей молочной железы является 99мТс-метоксиизобутилизонитрил (МИБИ). Маммосцинтиграфия (МСГ) с этим индикатором характеризуется достаточно высокой чувствительностью, достигая 100 % при визуализации пальпируемых опухолей, однако специфичность данного метода недостаточно высока, которая, по данным разных авторов, колеблется от 85 до 94 % [9, 14].

С середины 80-х годов прошлого столетия для визуализации опухолевой ткани стал применяться 201Tl. Механизм накопления этого изотопа клетками организма связан с тем, что он является биологическим аналогом калия [10]. Поскольку злокачественная опухоль отличается интенсивным энергетическим обменом, 201Tl активно накапливается в опухолевом очаге [12, 13]. В экспериментальных исследованиях было показано, что 201Тl характеризуется наиболее высоким индексом накопления в злокачественных новообразованиях молочной железы по сравнению с другими РФП [13]. Основным недостатком этого нуклида является длительный период полураспада – 72 ч, что приводит к высокой лучевой нагрузке на все тело пациента и критические органы и ограничивает возможность проведения повторных исследований у одного больного, например при оценке эффективности проводимой химиотерапии.

Указанных недостатков лишен другой изотоп таллия – 199Тl. Есть немало работ, посвященных использованию этого радионуклида для перфузионной сцинтиграфии миокарда. Механизм накопления его в клетках аналогичен 201Тl. Однако 199Тl является короткоживущим изотопом с периодом полураспада 7,4 ч, что значительно снижает лучевую нагрузку на тело пациента и критические органы. При анализе лучевых нагрузок на органы второй группы радиочувствительности (ПДД до 150 мЗв) было показано, что 199Тl оказывает на них в 3,6–15,5 раза меньшую радиационную нагрузку, чем 201Тl. Экспозиционная доза облучения критических органов при использовании 199Тl – в 4–15 раз ниже, чем при сцинтиграфии с 201Тl, что позволяет проводить сцинтиграфическое исследование с 199Тl до 5 раз в год у одного и того же пациента [2, 3]. Однако анализ доступной отчественной и зарубежной литературы свидетельствует о том, что в настоящее время исследования, посвященные изучению возможностей 199Тl при радионуклидной диагностике РМЖ, не выполняются.

Таким образом, целью настоящего исследования явился анализ диагностической эффективности МСГ с 199Тl в оценке распространенности первичной опухоли молочной железы и состояния зон регионарного метастазирования.

Материалы и методы

В исследование включено 120 женщин с заболеваниями молочных желез, находившихся на лечении в НИИ онкологии Томского научного центра СО РАМН. Из них у 100 больных диагностирован РМЖ T1–4N0–2M0 и у 20 пациенток – доброкачественные образования молочных желез, из них в 4 случаях – фиброзно-кистозная мастопатия, в 16 – фиброаденома молочной железы.

Помимо стандартных исследований, таких как маммография, ультразвуковое исследование, пистолетная биопсия, всем пациенткам проводилась маммосцинтиграфия: 61 пациентке с РМЖ T1–4N0–2M0 проводилось исследование с 99mТс-Технетрилом, 39 больным РМЖ T1–4N0–2M0 и всем пациенткам с доброкачественными образованиями молочных желез МСГ выполнялась с 199Tl. Все больные РМЖ получали комбинированное лечение, которое предполагало обязательное выполнение хирургического вмешательства в объеме радикальной мастэктомии или резекции молочной железы с лимфаденэктомией, последующим морфологическим и иммуногистохимическим исследованием операционного материала. Пациенткам с доброкачественными опухолями молочных

Таблица

|

Характеристика опухолевого процесса |

Количество больных, абс.ч. (%) |

|

|

199 Тl |

99mТс-Технетрил |

|

|

Опухоли менее 10 мм |

4 из 6 (66 %) |

3 из 5 (60 %) |

|

Опухоли более 10 мм |

33 из 33 (100 %) |

56 из 56 (100 %) |

|

Вторичная отечно-инфильтративная форма опухоли |

3 из 3 (100 %) |

7 из 7 (100 %) |

|

Мультицентричный рост опухоли |

6 из 9 (66,6 %) |

6 из 13 (46,1 %) |

|

Метастатическое поражение подмышечных лимфоузлов |

15 из 25 (60 %) |

27 из 29 (93,1 %) |

|

Метастатическое поражение пекторальных, подключичных, подлопаточных лимфоузлов |

2 из 5 (40 %) |

5 из 6 (83,3 %) |

|

Общая чувствительность по первичному очагу |

37 из 39 (94,8 %) |

59 из 61 (93,4 %) |

Результаты маммосцинтиграфического исследования с 99mТс-Технетрилом и 199Тl у больных раком молочной железы

желез выполнялись секторальные резекции также с морфологическим исследованием операционного материала.

Маммосцинтиграфию проводили на гамма-камере E.CAM 180 фирмы «Siemens» (Германия). Исследование с 199Tl выполняли с использованием высокоэнергетических коллиматоров для энергии 360 КэВ, с 99mТс-Технетрилом использовали коллиматоры для энергии 140 КэВ. Радиофармпрепарат вводили в вену стопы, при невозможности – в локтевую вену руки, противоположной стороне заболевания: 199Tl в дозе 260 МБк, 99mТс-Технетрил – 740 МБк. Через 15–20 мин и 2 ч после введения РФП выполняли однофотонную эмиссионную компьютерную томографию (ОЭКТ) грудной клетки.

Во время исследования пациентка находилась в положении «лежа на спине» с поднятыми за голову руками. В поле зрения детектора входили грудная клетка с молочными железами, аксиллярные области, миокард. Проводилась запись 32 проекций (каждая по 30 сек) в матрицу 64х64 пиксела без аппаратного увеличения. Полученные данные подвергались компьютерной обработке с использованием специализированной системы E.Soft фирмы «Siemens» (Германия) и получением трехмерного изображения грудной клетки, сагиттальных, поперечных и коронарных срезов.

Оценка томографических сканов проводилась визуально. Анализировалось состояние молочных желез, над- и подключичных, аксил-лярных и парастернальных зон лимфооттока. Сравнивались изображения контралатеральных областей, при этом патологическими считались асимметричные участки гиперфиксации РФП. На основании полученных данных определялась чувствительность МСГ с 199Tl и 99mТс-Технетрилом, специфичность исследования оценивалась только в группе с 199Tl.

Результаты и обсуждение

При проведении МСГ ни у одной пациентки с доброкачественными заболеваниями патологического включения 199Tl в проекции молочных желез и грудной клетки выявлено не было. Несмотря на то, что группа больных была невелика (n=20), полученные данные свидетельствуют о 100 % специфичности 199Tl при выполнении МСГ.

У больных РМЖ при исследовании с 199Tl очаги гиперфиксации индикатора в молочных железах визуализировались у 37 (94,8 %) из 39 пациенток. Аналогичная картина наблюдалась и при использовании 99mТс-Технетрила – опухоль определялась у 59 (93,4 %) из 61 пациентки (таблица).

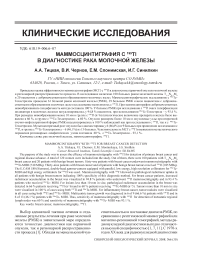

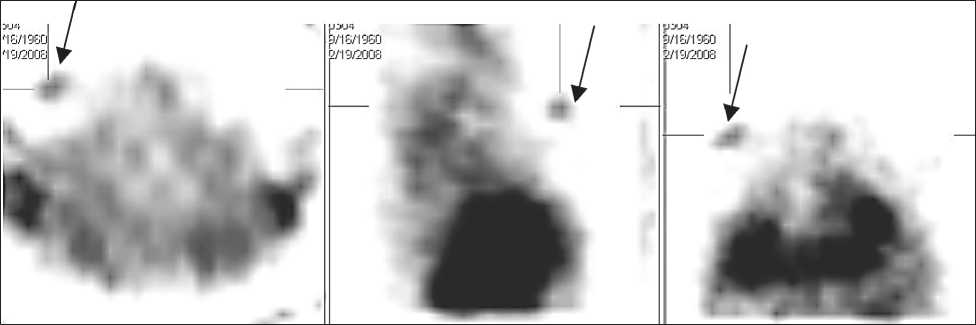

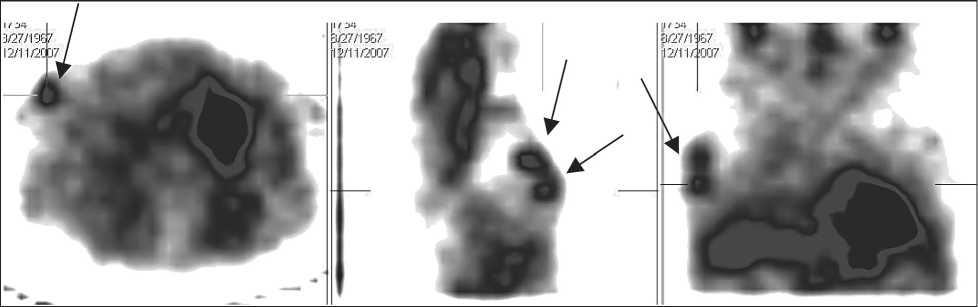

При размерах новообразования менее 10 мм в группе с 199Tl (n=6) патологическое включение препарата в железе было выявлено у четырех больных, что составило 66 % (рис. 1), в группе с 99mТс-Технетрилом (n=5) у трех пациенток – 60 %. Следует отметить, что минимальный размер опухоли, выявленной при МСГ как с 199Tl, так и с 99mТс-Технетрилом, составил 6 мм (по результатам УЗИ). В одном наблюдении при РМГ и УЗИ объемное образование определялось лишь в виде скопления кальцинатов (рис. 2). По ре-

Аксиальный срез

Сагиттальный

Коронарный

Рис. 1. Маммосцинтиграфия с 199Тl у больной раком правой молочной железы T1N0M0 (Т1 – 9 мм)

зультатам исследования оказалось, что опухоли размером более 10 мм визуализировались в 100 % случаев как при использовании 199Tl, так и при применении 99mТс-Технетрила.

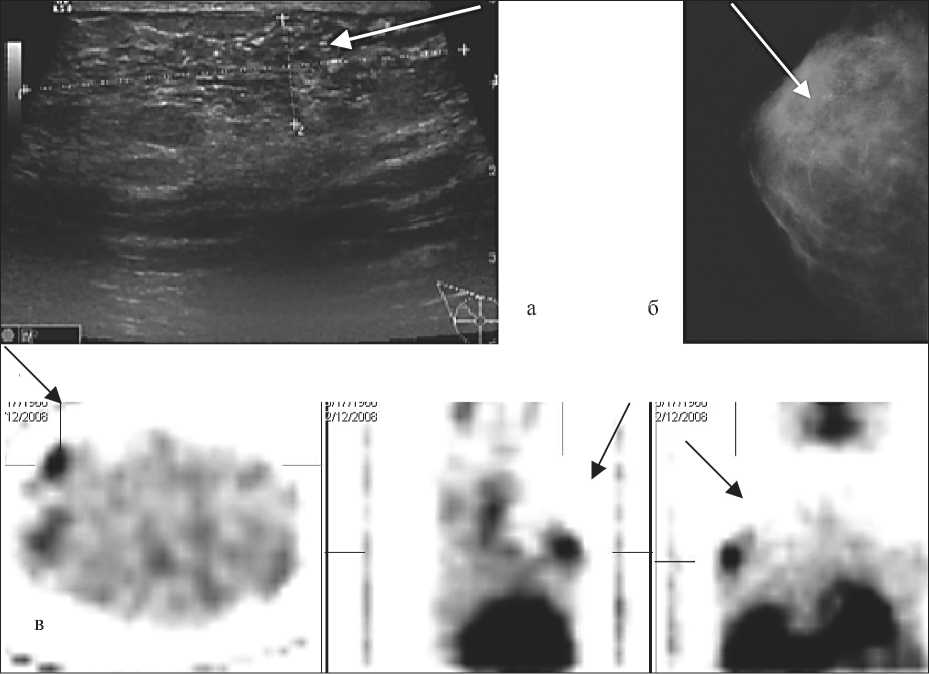

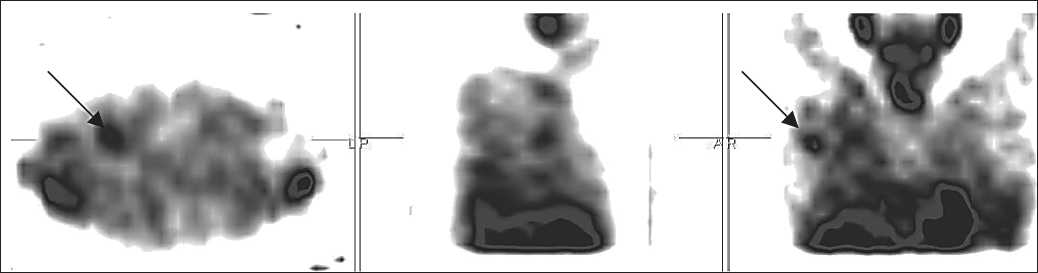

Значительные сложности, как правило, представляет диагностика вторичной отечноинфильтративной формы РМЖ. Полученные нами результаты позволили дифференцировать отдельные опухолевые узлы на фоне измененных тканей молочной железы во всех наблюдениях как при исследовании с 199Tl, так и с 99mТс-Технетрилом (рис. 3).

Немаловажным моментом в диагностике РМЖ является выявление мультицентричной формы роста опухоли. В исследовании данный вариант РМЖ был диагностирован у 6 (66,6 %) из 9 больных при проведении исследования с 199Tl (рис. 4), тогда как в группе с 99mТс-Технетрилом показатель был несколько ниже – 6 (46,1 %) из 13 больных (p≥0,05).

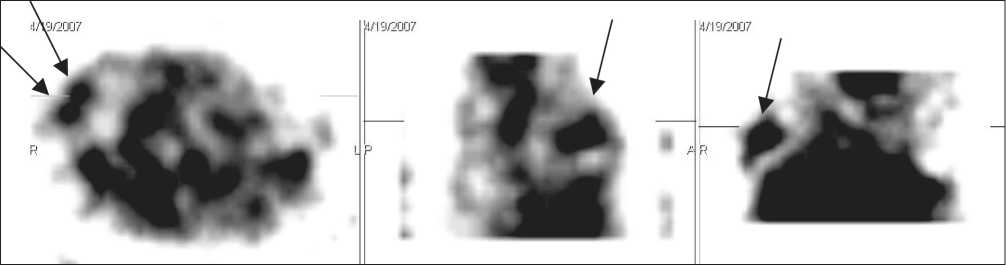

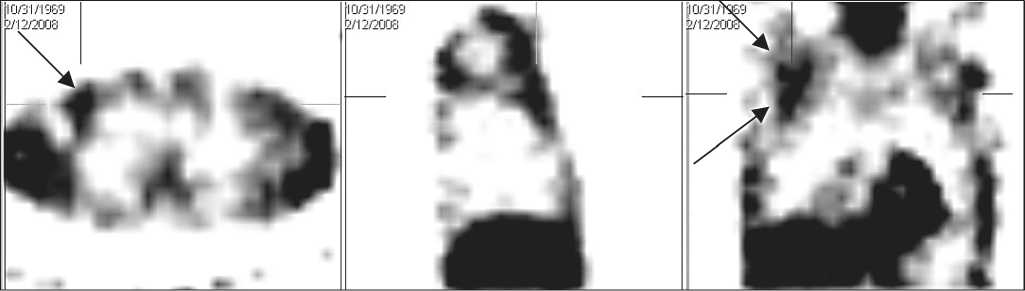

Также проведена оценка регионарной распространенности опухолевого процесса. Оказалось, что при проведении исследования с 199Tl патологическое включение РФП в проекции подмышечных лимфатических узлов было выявлено у 15 (60 %) из 25 пациенток с верифицированными метастазами (рис. 5). Более высокий результат был получен при исследовании

Рис. 2. Рак правой молочной железы T1N0M0, проявляющегося кальцинатами: а – сонограмма, б – рентгеновская маммограмма, в – маммосцинтиграмма с 199Тl

СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2008. №6 (30)

Аксиальный срез

Сагиттальный

Коронарный

Рис. 3. Маммосцинтиграфия с 199Тl у больной раком правой молочной железы T2N0M0, мультицентричная форма роста

Аксиальный срез

Сагиттальный

Коронарный

Рис. 4. Маммосцинтиграфия с 199Тl у больной раком правой молочной железы T3N1M0, вторичная отечно-инфильтративная форма

Аксиальный срез Сагиттальный Коронарный

Рис. 5. Маммосцинтиграфия с 199Тl у больной раком правой молочной железы T2N1M0, визуализация области подмышечных лимфатических узлов

Аксиальный срез Сагиттальный Коронарный

Рис. 6. Маммосцинтиграфия с 199Тl у больной раком правой молочной железы T2N3M0, визуализация области пекторальных и подключичных лимфатических узлов с 99mТс-Технетрилом – накопление индикатора визуализировалось у 27 (93,1 %) из 29 пациенток. Кроме этого, МСГ с 99mТс-Технетрилом оказалась более информативной в выявлении пораженных лимфатических узлов других групп регионарного лимфооттока: у 5 пациенток (из 6 диагностированных) визуализировались участки гиперфиксации в проекции лимфатических узлов пекторальной, подключичной и подлопаточной области. При проведении исследования с 199Tl только у 2 из 5 пациенток определялись патологические изменения в проекции пекто-ральных и подключичных лимфоузлов (рис. 6). В итоге, чувствительность МСГ с 199Tl в выявлении метастатического поражения регионарных лимфатических узлов составила 60 %, с 99mТс-Технетрилом – 93,1 %.

Таким образом, первый опыт применения 199Тl для визуализации злокачественных опухолей молочной железы свидетельствует о том, что данный РФП может быть использован для диагностики РМЖ. Полученные нами данные свидетельствуют о 100 % специфичности МСГ с 199Тl, что выгодно отличает этот радионуклид от широко используемого 99мТс-Технетрила [6, 9, 14]. Кроме этого, 199Тl показал более высокую, чем 99mТс-Технетрил, чувствительность в выявлении новообразований небольших размеров (менее 10 мм) и мультицентричного характера роста опухоли.

Немаловажным преимуществом является и тот факт, что использование 199Тl для сцинтиграфического исследования молочных желез позволяет снизить лучевую нагрузку на пациентов. Так, экспозиционная доза на все тело при использовании 99мТс-МИБИ составляет 3,3 мЗв, а для 199Тl – 1,75 мЗв.

Несмотря на перечисленные положительные характеристики 199Тl следует отметить и его отрицательные стороны. Производство этого РФП осуществляется с использованием циклотрона и отличается высокой стоимостью по сравнению с 99mТс, который является генераторным радионуклидом. Кроме того, полученные нами данные продемонстрировали довольно низкие показатели чувствительности в выявлении пораженных лимфатических узлов, что значительно ухудшает диагностическую эффективность МСГ с 199Тl в оценке регионарной распространенности

РМЖ. Тем не менее 199Тl является перспективным радиофармпрепаратом для диагностики злокачественных опухолей молочной железы, уточнение его места в алгоритме обследования больных РМЖ требует проведения дальнейших исследований.