Маркирующие горизонты в верхнеюрских отложениях Яренгского сланценосного района (северо-восток Русской плиты)

Автор: Салдин В.А., Бурцев И.Н., Машин Д.О., Шеболкин Д.Н., Инкина Н.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 11 (227), 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются литологические, фациально-циклические и геохимические маркеры, используемые для корреляции пластов и слоев горючих сланцев верхнеюрской сланценосной толщи.

Яренгский сланценосный район, верхнеюрские отложения, горючие сланцы, корреляция, маркирующий горизонт

Короткий адрес: https://sciup.org/149129086

IDR: 149129086

Текст научной статьи Маркирующие горизонты в верхнеюрских отложениях Яренгского сланценосного района (северо-восток Русской плиты)

На Европейской платформе верхнеюрские отложения вмещают многочисленные проявления и месторождения горючих сланцев. В ее северо-восточной части выделены два сланценосных бассейна — Вычегодский и Тимано-Печорский. В пределах Вычегодского бассейна обособляются Яренгский и Сысольский сланценосные районы [1]. Яренгский сланценосный район занимает центральную часть Мезенской синеклизы, а в административном отношении находится в Удорском районе Республики Коми. Верхнеюрские отложения в Яренг-ском сланценосном районе образуют два отдельных участка — Чим-Лоп-тюгский и Северо-Западный. Чим-Лоптюгский участок общей площадью около 1600 км2 признан наиболее перспективным для разработки горючих сланцев [4]. На этом участке были проведены поисковые [5] и поисковооценочные [12], а в 2008—2010 гг. — разведочные работы, в которых принимали участие авторы статьи.

Характеристика геологического строения Яренгского сланценосного района была дана ранее [4,5, 7]. Верхнеюрские отложения здесь представлены зеленовато-серыми известковыми и углеродистыми глинами, горючими и глинистыми горючими сланцами. Встречаются глинистые известняки и зеленые песчанистые глауко-нитсодержащие глины. Общая мощность верхнеюрских отложений в этом районе около 55 м.

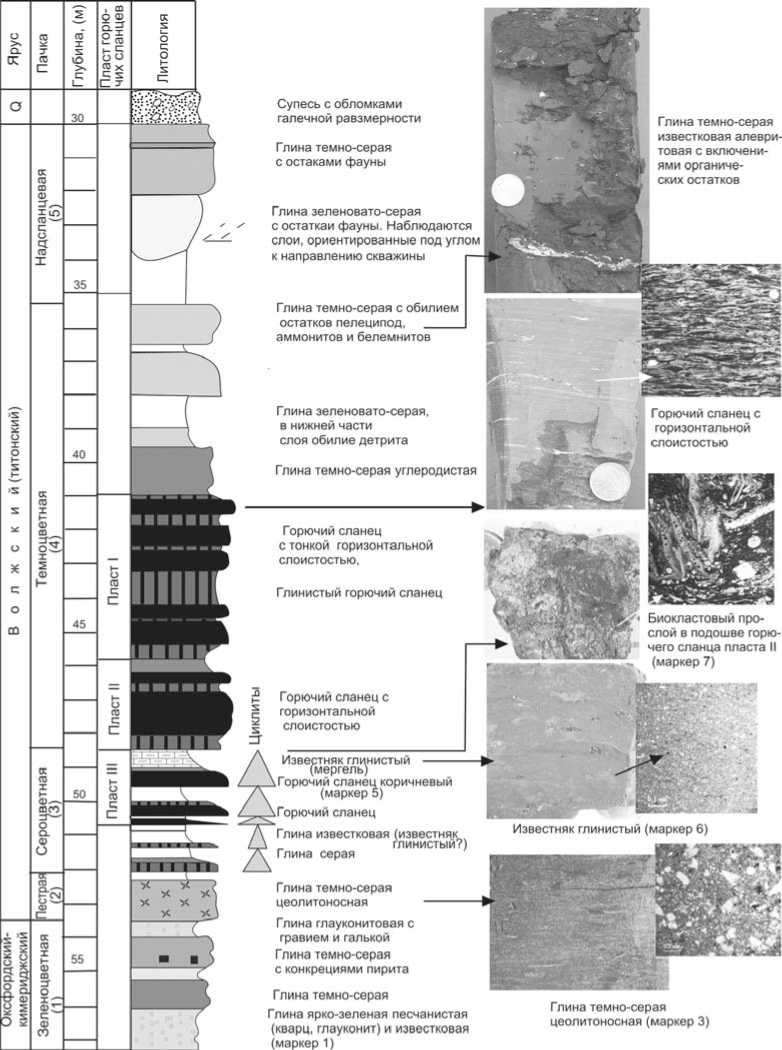

По комплексу литологических признаков верхнеюрские отложения Яренгского сланценосного района в настоящее время расчленены на пять пачек (рис. 1, снизу вверх по разрезу): зеленоцветную глинистую (пачка 1), пеструю глинистую (пачка 2); сероцветную сланценосную (пачка 3); темноцветную сланценосную (пачка 4); надсланцевую глинистую (пачка 5). Первые четыре пачки были выделены В. М. Капитановым [5]. На обособление надсланцевой пачки было указано в работе

С. А. Чирва и др. [11]. На основании комплексов органических остатков (аммонитов, двухстворчатых моллюсков, фораминифер) ранее были установлены все ярусы верхней юры. Отложения «зеленоцветной» пачки на Чим-Лоптюгской площади охватывают средний и верхний подъярусы оксфордского яруса и чаще лишь нижний подъярус кимериджского яруса [4, 7,11]. Пачки «пестрая», «сероцветная», «темноцветная» и низы надсланцевой глинистой пачки отнесены к средневолжскому подъярусу, аммонитовой зоне Dorsoplanites panderi [4, 11] . Верхняя же часть надсланцевой пачки,вероятно,соответствует аммонитовой зоне Virgatites virgatus [4, 11]. Средневолжские отложения со стратиграфическим перерывом залегают на маломощных нерасчлененных оксфорд-кимерид-жских глауконитсодержащих глинах [4, 7, 11]. Следы размыва в разрезах визуально не обнаруживаются. На размытой поверхности юрских отло-

жений залегают повсеместно осадки четвертичной системы. На северо-востоке площади отмечаются участки, где волжские отложения размыты полностью.

Основу разделения пластов горючих сланцев создает схема, предложенная В. М. Капитановым с соавторами при проведении поисковооценочных работ на Чим-Лоптюгской площади [4]. В темноцветной толще выделены I и II пласты горючих сланцев, в сероцветной толще — пласт III. В составе I и II пластов нами выделяются отдельные слои, пронумерованные сверху вниз арабскими цифрами.

Мощность верхнеюрских отложений варьирует в значительных пределах: «зеленоцветной» пачки — от 1.0— 2.0 м до 9.0 м, «пестрой» — от 0.2 до 4.5 м (обычно 1.5 — 2.0 м); «сероцветной» — от 1.9 до 4.5 м, чаще 3.4—3.7 м; «темноцветной» — от 5.4 до 14.3 м; надсланцевой — от 0 до 21.5 м.

Резко изменяются по простиранию не только мощности пачек, но и толщина, количество и качество слоев горючих сланцев. Для точного сопоставления разрезов, и в первую очередь промышленных пластов, необходимо использование маркирующих горизонтов. Маркирующими горизонтами являются породные комплексы любого стратиграфического ранга, прослеживающиеся на большие расстояния и обладающие ярко выраженными и устой-

ями органиче-

Глина темно-серая углеродистая

Глинистый горючий сланец

Известняк глинистый (маркер 6)

Глина темно-серая с остаками фауны

Горючий сланец стойкой горизонтальной

Глина темно-серая цеолитоносная (маркер 3)

Супесь с обломками галечной равзмерности

Горючий сланец с горизонтальной слоистостью

Горючий сланец с горизонтальной слоистостью

Биокластовый прослой в подошве горючего сланца пласта II (маркер 7)

Глина темно-серая известковая алеври-

Глина темно-серая с обилием остатков пелеципод, _____ аммонитов и белемнитов

Глина зеленовато-серая, в нижней части слоя обилие детрита

Глина темно-серая

Глина ярко-зеленая песчанистая (кварц, глауконит) и известковая (маркер 1)

Глина темно-серая цеолитоносная

Глина глауконитовая с гравием и галькой

Глина темно-серая с конкрециями пирита

Глина зеленовато-серая с остаткаи фауны. Наблюдаются слои, ориентированные под углом к направлению скважины —

Известняк глинистый ------ (мергель)

.Горючий сланец коричневый (маркер 5)

.Горючий сланец

Глина известковая (известняк _ глинистыи?)

Глина серая

Рис. 1. Литолого-стратиграфическая колонка верхнеюрских отложений в разрезе скв.367 Чим-Лоптюгского месторождения горючих сланцев (Яренгский сланценосный район) с характерными типами пород и положением слоев — маркеров

чивыми вещественно-структурными и другими особенностями [3]. В работах наших предшественников на отдельных схемах корреляции разрезов обнаруживаются ошибки, а именно сопоставляются между собой разные промышленные пласты горючих сланцев.

По результатам обобщения геологических материалов и анализа работ предшественников, а также с учетом новых данных, полученных по Чим-Лоптюгской сланценосной площади, нами выделены маркирующие горизонты, позволяющие идентифицировать и строго увязывать между собой отдельные пласты и слои горю чих сланцев в Яренгском сланценосном районе. Наши выводы основываются на фактическом материале опробования и каротажа 195 скважин.

Предлагаются новые маркеры и несколько иначе оценена коррелятивная значимость ранее известных. Далее снизу вверх по разрезу приводится характеристика маркирующих горизонтов.

Первым маркирующим горизонтом для верхней юры Яренгского района служат легко узнаваемые по характерному зеленому цвету оксфорд-кимериджские, преимущественно известково-глинистые отложения, получившие название «зеленоцветные» [5]. Изменчивая интенсивность зеленых оттенков пород обусловлена различным содержанием зерен глауконита. Основная часть глауконита несет признаки незначительного переотложения. Большинство зерен глауконита представлено пеллетами. В них часто развиты трещины, разделяющие пеллету на несколько отдельных зерен. Глауконит представлен двумя цветовыми разновидностями: ярко-зеленой и бледно-зеленой, различающимися по содержанию железа (подтверждено микрозондовы- ми анализами). Зерна глауконита бледно-зеленого цвета шире распространены и более крупные (до 0.35 мм), чем ярко-зеленые. Незначительная часть глауконита имеет аутигенное происхождение, о чем свидетельствуют линзовидные и про-жилковые формы выделения. Зеленоцветная песчано-глинистая пачка сложена преимущественно глинами с прослоями кварц-глауконитовых песчаников, переходящих иногда в песчанистые известняки, которые содержат остатки микро- и макрофауны. При проведении разведочных работ наибольшая мощность зеленоцветной пачки (7.50 м)была вскрыта в разрезе скв. 332.

Вторым маркирующим горизонтом является геохимическая аномалия никеля и кобальта в верхней части зеленоцветной пачки (рис. 1). Ранее Я. Э. Юдовичем в верхнеюрских отложениях Яренгского сланценосного района по данным спектрального анализа были выявлены геохимические аномалии ряда элементов, в том числе Ni и Co. В разрезе высокие концентрации никеля (максимумы в 450 и 800 г/т отмечены в пробах 357—39, 357-40 и 2500 г/т в пробе 358-40) и кобальта (максимум 340 г/т в пробе 358-40) приурочены к оксфорд-киме-риджским отложениям. Минералами-носителями Со и Ni являются ваэсит, бравоит и пирит, образовавшиеся в позднюю стадию диагенеза [10]. Отметим, что данный маркер обнаруживается лишь после лабораторных исследований.

В качестве третьего маркирующего горизонта для корреляции нижней части волжского яруса верхнеюрских отложений Яренгского сланценосного района В. М. Капитановым с соавторами ранее была предложена глинистая толща с обильными белыми вкрапленниками, придающими породе легко узнаваемую ря-боватость (пестрая пачка) [4, стр. 72]. Мы установили, что эти вкрапления, занимающие до 35 % объема, образованы остатками радиолярий рода Parvicingula, замещенными цеолитом из группы гейландита [9]. Мощность маркера в изученных разрезах изменяется от 0.30 до 4.5 м, в среднем около 1.75 м. Цеолитсодержащие глины характеризуются ассоциациями глинистых минералов исключительно смектитовой группы: хлорит-иллит-смек-титовой и иллит-смектитовой [8]. Глины пестрой пачки отличаются от других глин низким содержанием карбонатного компонента и редкими включениями остатков макрофауны. В отдельных разрезах хорошо выражены горизонтальная слоистость (скв. 541) и текстуры биотурбации (скв. 376). По кровле пестрой пачки проводится граница сланце-носной толщи. За пределами Яренгского района такой «цеолитовый» маркер не установлен.

Четвертым маркером служит характерное циклитовое строение сероцветной пачки. Она сложена переслаивающимися горючими и глинистыми сланцами, темно-серыми и зеленовато-серыми глинами. Циклиты имеют закономерное строение. Горючие сланцы (I элемент цикла) резко залегают на зеленовато-серых глинах и постепенно сменяются вверх по разрезу глинистыми горючими сланцами (II элемент цикла), а затем темно-серыми глинами (III элемент цикла). Венчает циклит слой зеленоватосерой глины (IV элемент цикла). По объему в пачке доминируют зеленовато-серые известковые глины (этим объясняется название). Мощность циклитов небольшая, изменяется от 6 до 80 см. Количество самих циклитов также сильно варьирует — от 5 до 14. Часто встречаются циклиты с редуцированными элементами. Отмечается следующая тенденция: снизу вверх по разрезу увеличивается мощность циклитов и доля горючих сланцев в них.

Пятый маркирующий горизонт представлен слоем плотного наиболее высококачественного горючего сланца (слой III-1) в верхней части сероцветной пачки (самый верхний циклит). Он выдержан по мощности в пределах всей площади (в среднем около 0.7 м) и выражен на графике гамма-каротажа (ГК) характерным пиком максимума значений гамма- излучения.

Шестой маркирующий горизонт выступает в виде слоя зеленовато-серого сильно глинистого известняка (мергеля) с изменчивой мощностью 0.4—1.5 м, чаще 0.7 м. Наблюдается обычно близкое соотношение глинистой (40—47 %) и карбонатной (53— 60 %) частей в породе. Глинистый компонент представлен иллит-смек-титовой и смектит-иллитовой минеральными ассоциациями [8]. Важной особенностью является крайне низкое содержание каолинита (всего 5—7 %) и хлорита (7—9 %) в глинистой фракции известняков, а смектитовая со ставляющая представлена лишь сме-шанослойными образованиями. Они содержат остатки двустворчатых моллюсков, аммонитов, белемнитов и имеют следы биотурбации. В подошве слоя (0.10—0.15 м) иногда развиты темно-серые сильно известковые глины. По кровле этого слоя проводится граница сероцветной и темноцветной пачек, четко фиксируемая на графике ГК по самому минимальному значению гамма-излучения в сланценосной части разреза.

Седьмой маркирующий горизонт в виде слоя биокластового известняка мощностью 2—5 см, с волнистой поверхностью напластования наблюдается в основании темноцветной пачки. Граница биокластового слоя с нижележащим зеленовато-серым мергелем (шестой маркирующий слой) резкая. Биокластика представлена преимущественно фрагментами двухстворчатых моллюсков, многие из которых ориентированны под большим углом к поверхности напластования. Этот маркирующий горизонт прослеживается почти во всех разрезах Чим-Лоптюгского месторождения. Широкое распространение данного слоя в разрезах Чим-Лоптюгского участка было отмечено нашими предшественниками [4, с. 74].

Рассмотренные выше маркирующие горизонты в пределах Яренгского сланценосного района имеют различную природу и разное коррелятивное значение. Все они распространены в определенном стратиграфическом интервале, охватывающем оксфорд-кимериджский ярусы (не-расчлененные) и низы средневолжского подъяруса (сероцветная пачка). Для темноцветной и надсланцевой пачек литологические реперы не выявлены. Пласты горючих сланцев в темноцветной пачке коррелируются по данным гамма-каротажа.

Первый, третий, шестой и седьмой маркирующие горизонты являются литологическими. Наиболее широким распространением по площади отличается первый маркирующий горизонт. Кровля глауконитсо-держащих глин маркирует границу оксфорд-кимериджских отложений не только в Вычегодском сланценосном бассейне, но и в Ижемском сланценосном районе Печорской синеклизы. Вторым по важности является слой сильно глинистого известняка (шестой маркирующий горизонт). Он относительно легко узнается на графике ГК по самым мини- мальным значениям гамма-излучения в сланценосной толще. Этот маркирующий горизонт прослеживается и в разрезах Сысольского сланценосного района [4], что свидетельствует о его высоком коррелятивном статусе. Район применения второго и седьмого маркирующих горизонтов ограничивается Яренгс-ким сланценосным районом.

Второй маркирующий горизонт имеет геохимическую специализацию и, возможно, прослеживается за пределами района. Так, сходная геохимическая аномалия Ni и Co на границе оксфордско-кимериджских и волжских отложений установлена в верхнеюрских отложениях разреза «Ивкино» в Костромской области [2]. В Сысольском сланценосном районе обильная сульфидная Ni—Co-мине-рализация описана в предположительно оксфордско-кимериджских фосфоритовых конкрециях [6]. Требуются дополнительные геохимические исследования для выявления аномалий Ni—Co в верхах оксфордско-кимериджских отложений в разрезах других районов.

Четвертый маркирующий горизонт, имеющий фациально-циклическую природу, также выходит за пределы Яренгского сланценосного района. Подобное циклитовое строение описано в сероцветной пачке в Сысольском сланценосном районе [13]. Возможно, циклитовое строение имеет и темноцветная пачка, но отсутствие слоев контрастных зеленоватых известковых глин, составляющих IV элемент цикла, затрудняет их выделение. В верхнеюрских сланценосных отложениях разреза «Ивкино» циклиты прослеживаются по всему средневолжскому интервалу разреза [2].

Пятый маркирующий горизонт по природе геолого-технический. Его действие ограничивается лишь Чим-Лоптюгским месторождением.

Таким образом, для корреляции верхнеюрских отложений Яренгского сланценосного района предложено семь маркирующих горизонтов. Некоторые из них могут служить и для сопоставления с верхнеюрскими отложениями других сланценосных райо- нов. Повторно отметим, что в стратиграфическом интервале все предложенные нами маркирующие горизонты относятся лишь к нижней части разреза и важной задачей остается выявление структурно-вещественных маркеров в темноцветной пачке.

Авторы благодарят д. г.-м. н. Я. Э. Юдовича за ценные советы и замечания.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект № 12-М-57-2047 (Изучение структуры органического вещества, развитие основ новых эффективных технологий переработки углей и горючих сланцев и экономическая оценка инновационных технологических решений для повышения качества продукции, получения новых видов топлив и высокоценных материалов).

Список литературы Маркирующие горизонты в верхнеюрских отложениях Яренгского сланценосного района (северо-восток Русской плиты)

- Абрамов В. П. Юрские отложения северо-востока Русской платформы и приуроченные к ним горючие сланцы // Материалы по геологии и полезным ископаемым северо-востока европейской части СССР. Сыктывкар: Коми книжн. изд-во, 1972. № 7. С. 151-159.

- Гаврилов Ю. О., Щепетова Е. В., Рогов М. А., Щербинина Е. А. Седиментология, геохимия и биота волжских углеродистых отложений северной части Среднерусского моря (Костромская область) // Литология и полезные ископаемые, 2008. № 43. С. 354-379.

- Геологический словарь: В 3 т. 3-е изд., перераб. и доп. / Гл. ред. О. В. Петров. Т. 2. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2011. 480 с.

- Горючие сланцы Европейского Севера СССР / Отв. ред. В. А. Дедеев, Я. Э. Юдович. Сыктывкар: Коми НЦ УрО АН СССР, 1989. 152 с.

- Капитанов В. М. Сводный отчет о поисковых работах на горючие сланцы в Яренгском сланценосном районе / Вычегодская ГРП ПГО «Полярноуралгеология ». Сыктывкар, 1985. Комигеолфонд, инв. № 10222.