Маршрутный учёт рябчика Tetrastes bonasia с манком

Автор: Фетисов С.А.

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 441 т.17, 2008 года.

Бесплатный доступ

Второе издание. Первая публикация в 1989 г. Фетисов С.А. 1989. Маршрутный учёт рябчика с манком // Наша охота. Л.: 210-218.

Короткий адрес: https://sciup.org/140151045

IDR: 140151045

Текст научной статьи Маршрутный учёт рябчика Tetrastes bonasia с манком

Второе издание. Первая публикация в 198 9*

Охотничьи угодья Северо-Запада нашей страны, в том числе и Ленинградской области, издавна отличались обилием боровой дичи. Главенствующее положение занимали тетеревиные птицы: глухарь, тетерев, белая куропатка и рябчик. С годами численность этих птиц снизилась. Это произошло не по вине охотников, а главным образом вследствие так называемой НТР – научно-технической революции, то есть необычайно сильного воздействия на природу со стороны человека. Никакие стихийные бедствия не в состоянии уничтожить лес на миллионах гектаров, осушить бескрайние моховые болота, повернуть вспять реки, перегородить плотинами моря и заливы. Всё это мог сделать человек! И как тут не вспомнить слова основоположника научного охотоведения Ольдо Леопольда, который писал: «Дикая природа, подобно ветру и солнечным закатам, воспринималась как нечто само собой разумеющееся, пока прогресс не начал теснить и уничтожать её. Теперь перед нами стоит вопрос, имеет ли смысл платить за ещё более высокий “уровень жизни” гибелью дикой и свободной природы, её животных и растений. Мы, меньшинство, предпочитаем летящих в небе гусей всем телевизионным программам мира, а возможность найти ранней весной синий цветок сон-травы – право для нас столь же неотъемлемое, как свобода слова».

В настоящее время охота на тетеревиных птиц в Северо-Западной части РСФСР строго регламентирована. На белую куропатку повсеместно закрыта, как и по глухариным выводкам. В очень ограниченных размерах открыта охота на весенних токах на самцов глухарей и тетеревов. И только рябчик остаётся достаточно многочисленной птицей. Однако, чтобы охота на него не привела к перепро-мыслу, численность рябчика, с помощью сезонных учётов, должна держаться под постоянным контролем. Нижепубликуемая статья С.А.Фетисова в какой-то мере восполняет нехватку методических материалов по многим видам учётов охотничьих животных.

М.В.Калинин, составитель сборника «Наша охота»

Фетисов С.А. 1989. Маршрутный учёт рябчика с манком // Наша охота . Л.: 210-218.

Любой, даже начинающий охотник, бывавший в лесу, несомненно, видел и знает рябчика Tetrastes bonasia . Эта птица (она же «рябец» или «рябок»), названная так за пёструю окраску оперения, населяет практически все типы наших лесов, хотя предпочитает еловые и еловолиственные, преимущественно сырые, с густым подлеском, древостои и избегает селиться в сухих сосновых борах. Рябчик – наиболее многочисленный представитель куриных птиц нашей фауны – постоянно занимает одно из ведущих мест в добыче боровой дичи в СССР.

В течение круглого года рябчик ведёт оседлый образ жизни и крайне редко предпринимает значительные сезонные перекочёвки в поисках корма. Такая особенность его поведения даёт охотникам возможность не только узнать наперечёт все «рябчиные» места, но и следить за состоянием численности птиц в знакомых им угодьях. Это необходимо для того, чтобы заранее правильно спланировать как места охоты, так и нормы отстрела рябчика и оставить на развод необходимое число маточного поголовья птиц.

Проведение количественного учёта рябчика по силам и штатным сотрудникам охотничьих хозяйств, и любому культурному охотнику. Присутствие в лесу рябчика можно установить визуально, на слух (по голосу или по шуму крыльев) и косвенно, по следам деятельности птиц (оставленным в снегу лункам, набродам, местам купания в пыли и т.п.). На этом основаны различные способы учёта рябчика.

Наиболее распространёнными из них являются так называемые «универсальные» учёты на ленточных пробах прогоном. С небольшими вариациями все они сводятся к тому, что группа учётчиков идёт цепью по определённому маршруту и регистрирует всех вспугнутых тетеревиных птиц, в том числе и рябчиков. Расстояния между отдельными учётчиками в цепи выбираются с таким расчётом, чтобы вспугнуть всех птиц, находящихся в полосе учёта. Общую численность и плотность поселения рябчика определяют путём прогона (вспугивания затаившихся птиц) на ленточной пробе (в прямоугольнике) с площадью, равной произведению длины маршрута на ширину учётной полосы (расстояние между крайними учётчиками в цепи).

Совершенно иначе проводится маршрутный учёт рябчика с манком. Этот способ учёта, известный ещё как учёт на «пищик», далеко не нов. Своё начало он ведёт от охотников-промысловиков, издавна умевших искусно подражать голосам рябчиков и подманивать их таким образом на выстрел. Осенняя любительская охота на рябчика с манком широко распространена, как известно, и в наши дни. Поэтому каждый, кто хоть однажды охотился на рябчика с манком, хорошо знает, насколько удачливее этот способ охоты, чем просто охота наудачу, с подхода. То же самое можно сказать и о результатах учётов рябчика по голосам, если сравнить их с учётами прогоном.

В обоих случаях – и при поиске птиц на охоте, и при проведении количественного учёта – основным препятствием оказывается природная осторожность рябчиков, ведущих скрытный образ жизни, но общительных по своему характеру и регулярно поддерживающих голосовой контакт друг с другом. Пользуясь этим и подражая голосу самца, самки или птенца, учётчик имеет гораздо больше шансов услышать ответный свист рябчика, чем увидеть его самого или случайно вспугнуть его при переходе с места на место. Тем самым отчасти «нейтрализуется» исключительно хорошо развитая у рябчика способность «западать», затаиваясь в ветвях, или отбегать незаметно по земле в сторону, чем, собственно, и объясняются основные неудачи на охоте и пропуски птиц при проведении количественных учётов. Именно поэтому маршрутные учёты на ленточных пробах прогоном, которые удобны и весьма точны для многих видов куриных птиц, оказываются малопригодными для рябчика даже в том случае, если полоса учёта выбрана заведомо меньше того расстояния, на котором может быть вспугнут с земли рябчик.

Наблюдения показывают, что при соблюдении всех прочих требований к проведению маршрутных учётов лучше всего выявляются самцы рябчика по голосам в период токования весной, немного хуже – осенью. Ещё хуже поддаются учёту выводки птенцов-поршков и выводки рябчиков в августе-сентябре. И, наконец, практически не поддаются учёту самки, сидящие на гнёздах. Не следует, однако, думать, что рябчики всегда хорошо отвечают на манок и нет ничего сложного в том, чтобы в короткий срок точно установить местоположение и точную численность птиц на каком-то участке леса. Как и в любом другом деле, здесь требуется некоторый опыт и элементы творчества. Хотя в принципе всё сводится к тому, чтобы вовремя пройти правильно выбранный маршрут для учёта и иметь при этом определённые навыки в подражании голосу рябчика с помощью манка.

Биологически учёт рябчика с манком основан на том, что птицы этого вида живут парами или выводками в самых различных типах леса, в том числе и в сравнительно густых древостоях, где птицы часто теряют друг друга из виду и тогда, при необходимости, прибегают к голосовому контакту. Регулярные переклички могут происходить, например, между самцом и самкой из одной пары, между самкой и птенцами из её выводка, между птенцами одного выводка, а также между отдельными самцами в период токования и в ряде других случаев. Чаще всего рябчики устраивают свои переклички и хорошо отвечают на манок рано утром (сразу после просыпания) и в начале вечерних сумерек (незадолго до засыпания), а кроме того, при сборе пары или выводка (после разбредания птиц на утренней или вечерней кормёжке или после распугивания) и в периоды весеннего токования и осенней разбивки на пары. Именно эти моменты наиболее благоприятны для подманивания рябчика и, следовательно, для его количественного учёта по голосам. Но дать здесь какие-то дополнительные, ещё более детальные рекомендации довольно сложно. Это связано с тем, что время протекания указанных явлений (например, дата начала токования или часы кормёжки) зависит и изменяется одновременно от многих факторов. Сред них в первую очередь следует учитывать, пожалуй, географическое положение места, сезон и состояние погодных условий.

Весной, в период токования, учёт рябчика с помощью манка наиболее целесообразен и возможен с момента появления в лесу первых проталин и до зацветания сирени и калины. Наиболее эффективен он бывает после обнаружения в лесу регулярных набродов рябчика, сопровождаемых «чертежами», которые остаются на снегу от приспущенных крыльев возбуждённых токующих самцов, и до зацветания черёмухи. Но самый лучший «ход» рябчика на манок наблюдается после того, как самки сядут на гнёзда. В средней полосе это происходит примерно за неделю до того, как зацветает черёмуха (где-то в середине мая). Хотя и в этот период для учёта лучше выбирать тихие, погожие дни, без дождя и ветра, когда самцы особенно азартно откликаются на манок, не замечая порой даже его фальши. В течение суток учёт можно проводить с рассвета до 10-11 ч и с 16-17 ч до первых сумерек. В полдень рябчики часто держатся парами и плохо откликаются на манок.

Осенью, как справедливо отмечали охотники ещё в XIX веке, рябчик «идёт на писк с успеньева дня (28 августа), но лучше с рождества богородицы» (21 сентября), когда «самка при выводке не портит охоту» (по М.А.Мензбиру). Действительно, в это время молодые рябчики начинают разбиваться на пары и хорошо отвечают на манок. В урожайные на бруснику годы, нагуляв вес, рябчики отвечают и подлетают на манок вплоть до самой зимы.

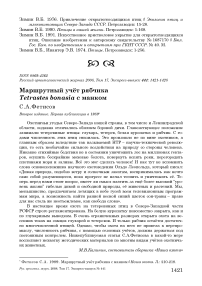

Необходимым условием для проведения учёта рябчика по голосам является наличие хорошего манка. У рябчика очень совершенный слух. Распознав фальшь манка, он обычно уходит молча по земле или затаивается. Поэтому многие охотники-любители и профессиональные орнитологи не довольствуются манками на рябчика, которые выпускает наша промышленность, а изготовляют самодельные манки из крупных очинов пера, полых косточек, металлических трубочек и т.п. При проведении учётов, как, впрочем, и на охоте на рябчика, учётчик обязательно должен иметь при себе сразу несколько манков, потому что каждый из них может весьма различно звучать в зависимости от погодных условий. Кроме того, иногда манки выходят из строя при попадании в них слюны или по другой причине. Одним из лучших вариан- тов самодельного манка служит хорошо продуманный и оригинальный манок А.Волохова (см.: Охота и охот. хоз-во, 1958, № 10), показанный на рисунке 1.

Рис. 1. Схема устройства самодельного манка на рябчика (по А.Волохову).

1 – мундштук; 2 – корпус камеры-конденсатора; 3 – перегородка для конденсатора;

4 – матерчатая (из марли или шёлка) перегородка; 5 – корпус собственно манка.

В основе проведения маршрутных учётов рябчика по голосам лежит методика, впервые детально разработанная С.С.Донауровым. По этой методике подманивание и регистрация отозвавшихся на свист самцов должны проводиться на остановках через каждые 100 м маршрута. При этом рябчиков манят каждый раз в течение примерно 35 мин; сначала голосом самца, а после перерыва в 10-15 с – голосом самки. В журнал учёта записывают только число ответивших на манок самцов, считая соотношение полов у этого вида равным 1:1. При наличии точного плана или карты местности все местоположения выявленных самцов также тщательно фиксируются. Помимо этого, в журнал учёта записывают и такие сведения, как точное место и время остановок на маршрутах, характер окружающей растительности и состояние погоды. Но особое внимание следует обращать на точность определения ширины учётной полосы.

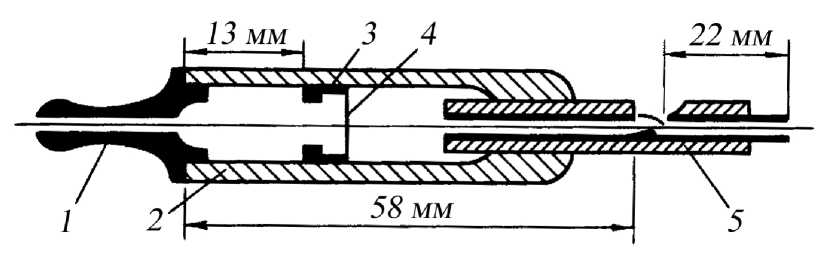

Полоса учёта рябчика с манком является далеко не однородной на всём протяжении маршрута. Эта неоднородность связана, с одной стороны, с особенностями физико-географических условий местности, а с другой – с наличием участков, на которых рябчики плохо отвечают на манок (рис. 2). Такие участки – «немые» зоны – неоднородны сами по себе и поэтому дополнительно могут быть подразделены на территории М и N . В первом случае, на территории М , учётчик попросту вспугивает рябчиков во время перехода с места на место, и часть из них может отбегать в сторону и затаиваться. Во втором случае, на территории N , рябчики, наоборот, находятся очень далеко от учётчика, вне оптимального действия манка, и также плохо на него отвечают. Из-за этого и возникают пропуски птиц на маршруте, которые потом составляют общую ошибку учёта. Площадь зоны N равняется 4 R 2 - л R 2, т.е. округлённо R 2. Не считая зоны М , эта площадь составляет около 1/3

всей площади учётной полосы. Таким образом очевидно, что с «немыми» зонами приходится всерьёз считаться при оценке результатов учёта. Вот почему маршрутный учёт рябчика по голосам, как и другие способы маршрутных учётов, является в известной степени относительным, а не абсолютным. Погрешности, впрочем, можно избежать путём повторного прохождения маршрута, сдвигая остановки учётчика на расстояние действия манка R относительно первоначальных.

Рис. 2. Расположение «немых» зон в полосе учёта рябчика с манком.

ABC – направление хода учётчика; A , B , C – остановки учётчика; R – радиус действия манка;

2 R – ширина учётной полосы; r – расстояние, на котором учётчик вспугивает птиц;

(R – r) – радиус оптимального действия манка; M и N – «немые» зоны, в которых рябчики очень плохо отвечают на манок.

Исходя из средних расчётов, а также для удобства ширину учётной полосы, равную двум радиусам действия манка, нередко условно принимают за 100 м. Однако, как известно, эта величина может заметно изменяться. В зависимости от времени года, состояния погоды, типа леса и других условий средние расстояния, на которых рябчики отвечают на манок, могут увеличиваться или уменьшаться. Для поправки необходимо точнее определить радиус действия манка на момент учёта. Для этого производится дополнительная работа, во время которой самцы, отозвавшиеся на манок, вспугиваются и определяется расстояние от них до учётчика. Результаты таких замеров сводятся в таблицу, как это показано в таблице 1. После этого выбирается свой радиус действия манка, равный расстоянию до «немой» зоны N .

Плотность населения рябчика в полосе учёта может быть рассчитана следующим образом:

Хср

X _ 2 X c _ 3X

S " 2/( L . 2 R) = 2 LR ’ где Хср – средняя плотность населения рябчика, особей на 1 км2; Х – число рябчиков в пределах полосы учёта, особей; Хс – число учтённых самцов, особей; L – длина маршрута, м; R – радиус оптимального действия манка, м; S – площадь полосы учёта, км2.

Допустим, например, что учётчик прошёл по маршруту длиной 10 км и зарегистрировал 5 самцов рябчика. Оптимальный радиус действия манка он не определял, а принял его условно за 50 м (т.е. ширину учётной полосы – за 100 м). Тогда плотность населения рябчика будет равна (особей на 1 км2):

Хср

= 15.

3 • 5

2 • 10000 • 50

15 1000000

Таблица 1. Размеры зоны оптимального действия манка

|

Расстояние от учётчика до самца, ответившего на манок, м |

0-10 |

10-20 |

20-30 |

30-40 |

40-50 |

50-60 |

>60 |

|

Количество вспугнутых самцов |

0 |

2 |

15 |

21 |

26 |

5 |

4 |

|

Зоны действия манка |

«Немая» |

Зона оптимального |

«Немая» |

||||

|

зона М |

действия манка |

зона N |

|||||

Вполне понятно, что точность количественного учёта рябчика зависит от длины пройденного учётчиком маршрута, от правильности определения им ширины учётной полосы и от умения манить рябчика. Помимо этого, однако, совершенно необходимо помнить ещё о двух условиях. Во-первых, маршрут нужно заложить таким образом, чтобы он проходил по всем характерным типам растительности того лесного массива, в котором проводится учёт рябчика. Во-вторых, площадь учётной полосы по нормам для охотничьих хозяйств должна составлять не менее 1-2% от общей площади обследуемых угодий. Только в таком случае по результатам проведённого учёта можно судить об общей численности рябчика в том или ином охотничьем хозяйстве.

Таблица 2. Точность разных способов маршрутных учётов рябчика (Себежский район Псковской области)

|

Способ обследования охотничьих угодий |

Точность учётов, % |

||

|

Самцов по голосам |

Птенцов-поршков |

Выводков в августе |

|

|

Одноразовый маршрутный учёт |

55-66 |

41-62 |

52-62 |

|

Трёхразовый маршрутный учёт |

62 |

55 |

48 |

|

Трёхразовый маршрутный учёт с нанесением мест встреч рябчиков на план местности |

99 |

82 |

72 |

Специальные опыты, проведённые в течение 2 лет на контрольном участке леса в Себежском районе Псковской области, показали, что маршрутный учёт с манком является наиболее надёжным, эффектив- ным и точным способом определения численности рябчика. О точности учётов можно судить по данным, представленным в таблице 2.

Эффективность маршрутного учёта с манком превосходит все другие виды маршрутных учётов рябчика. «Лишнее» время, затрачиваемое на остановках для подманивания птиц, с лихвой окупается большей величиной учётной полосы, которая составляет в среднем: 100 м – при учёте самцов с помощью манка, примерно 40 м – при учёте выводков в августе-сентябре, 20-25 м – при учёте птенцов-поршков и 6-8 м – при учёте свежих следов деятельности рябчика (лунок в снегу, мест купания в пыли и т.д.). В связи с этим при одной и той же длине маршрута обследованная площадь будет разной: максимальной при учёте самцов по голосам и минимальной при учёте следов деятельности. На прохождение 1 км маршрута при учёте рябчика с манком затрачивается в среднем 70-80 мин. Это означает, что за 1 ч учётчик обследует около 8-10 га лесных угодий, а результаты его учёта могут быть пересчитаны на площадь 500-1000 га.

Несмотря на целый ряд неоспоримых преимуществ, маршрутный учёт рябчика с манком, к сожалению, до сих пор не нашёл достаточно широкого распространения на практике. Его применяют в основном лишь орнитологи-профессионалы и реже – штатные сотрудники охотничьих хозяйств, в то время как он по силам любому культурному охотнику. Хочется надеяться, что на этот способ учёта численности рябчика обратят внимание и многие охотники-любители.

ю ^

ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2008, Том 17, Экспресс-выпуск 441 : 1428-1430

Усовершенствованные петли для отлова птиц

Второе издание. Первая публикация в 197 8*

Отлов птиц петлями (силками) – один из самых старых способов, широко применявшихся охотниками для промысла птиц. Однако для отлова птиц в целях кольцевания петли мало использовались, так как капроновые петли трудно устанавливать, да и птицы ловятся за шею, что нередко вызывает их гибель. В 1971-1973 гг. нами была усовершенствована петля – приспособлена к отлову птиц за лапу.