Машинно-технологическое сопровождение улучшения почв

Автор: Бондаренко Анатолий Михайлович

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Статья в выпуске: 1-1 (37), 2017 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время площадь пашни в Российской Федерации составляет более 122 млн га. В связи с неэффективным использованием земли площадь пашни сократилась на 14%. Из оставшейся части около 85% земель подвержены водной и ветровой эрозии, что приводит к значительному ежегодному недобору зерновых культур. Поэтому вопросы, связанные с восстановлением и улучшением почв, являются актуальными, представляют научный и практический интерес. Цель работы - разработка машинно-технологического сопровождения улучшения почв путем применения высококачественных органических удобрений. В основу методики проведения исследования положен аналитический подход к вопросам производства органических удобрений и их использования в растениеводстве. Установлено, что существующие объемы производства навоза и помета, как исходного продукта для производства органических удобрений, не соответствуют потребностям растениеводства, в связи с чем в настоящее время на поля вносятся органические удобрения с дозами 0,4-1,2 т/га, что на порядок ниже требуемых доз внесения. В связи с этим для улучшения почв предлагаются технологии производства концентрированных органических удобрений, получаемых методом ускоренного компостирования (за 7-10 суток) навоза и помета, что при дозах внесения от 1 до 4 т/га позволит использовать большие площади пашни. В данной технологии базовой машиной является ворошитель буртов. Предложена технология воспроизводства почвенного плодородия через многотоннажное производство центров почвообразования (ЦПО). Микроскопические системы искусственных ЦПО начинают активно взаимодействовать с микрофлорой почвы, мобилизуя ее почвенное плодородие. Для реализации данной технологии разработана функциональная схема почвоулучшителя. Использование предлагаемого машинно-технологического сопровождения позволяет не только улучшить качество почвы, но и значительно увеличить в ней содержание органического вещества, способствующего повышению гумуса в почве, для чего необходима разработка основных машин отечественного производства - ворошителя буртов и почвоулучшителя.

Технология, улучшение почв, деградированные земли, ворошитель буртов, почвоулучшитель, навоз, помет, биологически активная добавка

Короткий адрес: https://sciup.org/140204421

IDR: 140204421 | УДК: 631.86:631.15

Текст научной статьи Машинно-технологическое сопровождение улучшения почв

На протяжении многих веков Россия по наличию природных ресурсов является самодостаточным государством. При общей площади земли 17,1 млн км2 Россия, к сожалению, по эффективности ее использования среди таких стран, как США (9,4 млн км2), Бразилия (9,6 млн км2) и другие, занимает последнее место.

В настоящее время площадь пашни в Российской Федерации составляет более 122 млн га (10% всех пахотных земель мира). В связи с неэффективным использованием земли площадь пашни за последние 20 лет сократилась на 14%. Из оставшейся части около 85% земель подвержены водной и ветровой эрозии, что приводит к значительному ежегодному недобору зерновых культур [1].

Из множества причин увеличения количества деградированных земель в общем объеме пашни основной является ухудшение структуры продукционного слоя почвы и снижение ее плодородия из-за техногенного воздействия ходовых систем энергомашин на обрабатываемую среду и недостаточного внесения органических удобрений, как основы воспроизводства почвенного плодородия.

Структура почвы считается одним из основных показателей плодородия. Струк тура почвы состоит из четырех основных компонентов: минеральной основы (5060% от общего объема), органического вещества (около 10%), воздуха (10-15%), воды (от 25 до 35%). Структурированная почва хорошо пропускает и удерживает влагу и кислород, что способствует созданию оптимальных условий для роста и развития выращиваемых сельскохозяйственных культур.

Техногенное воздействие ходовых систем на продукционный слой почвы связано, в первую очередь, с необоснованным применением тяжелых колесных тракторов вместо гусеничных машин [1, 2, 3].

Основными источниками производства органических удобрений являются навоз животноводческих предприятий, помет птицефабрик, органические отходы продукции растениеводства (солома) и другие влагопоглотительные материалы.

Органические отходы животноводческих предприятий и птицефабрик имеют в своем составе питательные элементы, необходимые почве. Однако наличие в них патогенной микрофлоры не позволяет их использовать в качестве органического удобрения без специальной подготовки. Поэтому в местах накопления и хранения органических отходов животноводства и птицеводства наблюдается опасная экологическая обстановка, наносящая, в первую очередь, вред здоровью людей.

В процессе выращивания сельскохозяйственных культур возникает необходимость возврата в почву питательных веществ, выносимых с получаемым урожаем. Поэтому проблема, связанная с улучшением почв через восстановление их плодородного слоя, является важной и представляет большой научный и практический интерес.

При проведенном ранее анализе развития отраслей животноводства, птицеводства и растениеводства выявлен недостаточный уровень обеспечения посевных площадей исходным сырьем (навозом, пометом) для производства требуемого количества органических удобрений [4, 5, 6]. Также следует отметить тот факт, что в подавляющем большинстве сельскохозяйственных организаций отсутствует культура бережного обращения с навозом (пометом) как с ценнейшим компонентом для производства высококачественных органических удобрений [4]. Данный факт объ ясняется в том числе отсутствием бюджетных технологий для производства органических удобрений, слабым оснащением специализированной техникой и невысоким уровнем квалификации ответственных работников сельскохозяйственных организаций.

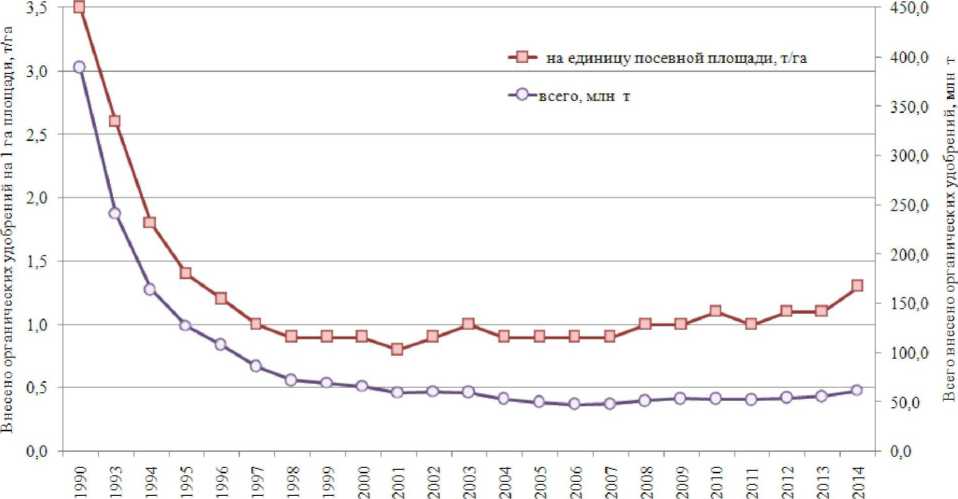

На рисунке 1 представлена динамика внесения органических удобрений в Российской Федерации, откуда видно, что в 1990 году на возделываемых площадях использовано 389,5 млн т органических удобрений, что соответствовало количеству вносимых удобрений на единицу посевной площади - 3,5 т/га. Далее количество органических удобрений, вносимых в почву, резко сократилось и лишь с 2000-х годов данные показатели прекратили резкое снижение и варьируются незначительно. Так, в 2000 году внесено 66,0 млн т органических удобрений, что соответствует 0,9 т/га, в 2005 году - 49,9 млн т и 0,9 т/га, в 2010 году - 53,1 млн т и 1,1 т/га, и в 2014 году показатели составили 61,6 млн т и 1,3 т/га, соответственно.

Рисунок 1 - Динамика внесения органических удобрений в Российской Федерации

На рисунке 2 представлена динамика внесения органических удобрений под посевные площади выращиваемых сельскохозяйственных культур, откуда видно, что наибольшее количество органических удобрений вносится под картофель, а так же овощные и бахчевые культуры. В 2014 году при выращивании картофеля внесено 5 т/га органических удобрений, под овощные культуры - 2,8 т/га. В то же время стратегически важная группа зерновых и зернобобовых культур, а также подсол- нечник получали 1,1 т/га и 0,7 т/га органических удобрений.

Приведенные данные указывают на то, что дозы вносимых органических удобрений удовлетворяют потребность в них для растениеводства лишь на 10%.

Аналогичная динамика наблюдается и в Ростовской области, которая в ЮФО имеет самые большие посевные площади (более 4800 тыс. га). Однако дозы вносимых органических удобрений в 2014-2016 годах составили 0,4-0,6 т/га, что отрицательно сказалось как на решении вопросов восстановления и улучшения почв, так и на рентабельности растениеводства в связи с недобором урожая выращиваемых культур.

Года

Рисунок 2 - Динамика внесения органических удобрений под посевные площади сельскохозяйственных культур в РФ

В этой связи крайне актуальна разработка для сельхозтоваропроизводителей новых интенсивных малозатратных технологий производства и применения органических удобрений.

Эффективным приемом улучшения почв является производство из навоза и помета концентрированных органических удобрений (КОУ). Из множества вариантов КОУ (более 60) в ЮФО наиболее распространенным является удобрение марки «Агровит-Кор», или под названием «Суперудобрение» (СУ), в основу которого положено наличие биологически активной а-добавки, а также микроскопических центров почвообразования (ЦПО), которые, контактируя с микрофлорой почвы, восстанавливают в короткие сроки ее органическую составляющую и питательную ценность на протяжении 5 лет при дозах внесения 1-4 т/га. Микроскопические системы

ЦПО представляют собой равновесное по-лифункциональное надмолекулярное гетерогенное образование. В почве каждый из видов ЦПО (первого, второго и третьего порядка) представляет большое разнообразие форм.

Каждый тип почвы содержит определенный набор макронадмолекулярных систем, которые соподчиняют себе формирующиеся в течение многих лет ЦПО, представленные большим многообразием специфичных форм.

Технологии производства твердых и жидких КОУ разработаны учеными АзовоЧерноморского инженерного института ФГБОУ ВО ДонГАУ и ФГБОУ ВО РГАУ -МСХА имени К.А. Тимирязева. Также разработаны технические средства для их реализации с технико-экономическим обоснованием их применения в растениеводстве [4, 6, 7].

Тактическими действиями реализации технологии воспроизводства почвенного плодородия по матричному принципу являются:

-

- реализация технологии ускоренного гумусообразования биомассы в промышленных масштабах (глубокая трансформация природных возобновляемых органических веществ в режиме реального времени);

-

- реализация технологий ускоренного компостирования биомассы (навоз, помет, растительные остатки) в производственных условиях с получением твердых и жидких КОУ за 7-10 дней;

-

- многотоннажное производство центров почвообразования (ЦПО);

-

- реализация технологии ускоренного восстановления утраченного почвенного плодородия в промышленных масштабах.

Для оценки различных видов технологий переработки органических отходов животноводства и птицеводства требуется системный подход, где учитываются технологии внесения произведенных органических удобрений и их эффективность при выращивании сельскохозяйственных культур с учетом выравнивания почвенного плодородия. В перспективе это позволит управлять процессами планирования урожаев выращиваемых сельскохозяйственных культур, то есть через ускоренное восстановление утраченного плодородия и воспроизводство почвенных ресурсов планируется, в конечном итоге, поднять рентабельность отрасли растениеводства [8].

Технология производства КОУ методом ускоренного компостирования навоза (помета) включает в себя следующие операции: подготовка технологической площадки, подвозка навоза и формирование бурта с одновременным внесением а-добавки, перемешивание бурта. Данная технология внедрена в ряде хозяйств Ростовской области [9, 10, II]. Ключевыми моментами предлагаемой технологии являются малообъемное распределение а-добавки (5% от массы обрабатываемого продукта) и перебуртовка (ворошение) штабеля. На рисунке 4 показан общий вид работы самоходного ворошителя на открытой площадке.

Рисунок 4 - Перебуртовка штабеля навоза КРС на открытой площадке с применением самоходного ворошителя СВБ-16.30

В настоящее время в Российской Федерации не производятся машины для пе- ребуртовки навоза, а имеющиеся на российском рынке машины типа СВБ-16.30

немецкого и китайского производства имеют высокие цены и не адаптированы к российским условиям. В этой связи требуется разработка универсального ворошителя буртов с рабочими органами не только формирующими бурт, но и выполняющими ряд вспомогательных операций.

Многотоннажное производство ЦПО позволяет реализовать одну из главных стратегических задач государства - ускоренное воспроизводство земельных ресурсов.

Технологический процесс ускоренного восстановления почвенных ресурсов с использованием ЦПО заключается в следующем.

Слой почвы заданной глубины измельчается устройством фрезерного типа с одновременной подачей ЦПО в жидком виде. Почвообразующий раствор распределяется по объему взрыхленной почвы. Каждая элементарная частица представляет собой центр почвообразования. Полученная почвенная смесь уплотняется вальцами. В результате уплотнения объем почвы уменьшается, ЦПО приближаются друг к другу, в связи с чем улучшается их контакт с почвой, внедряя в нее ЦПО. Поэтому частицы почвы становятся активными носителями ЦПО. Таким образом, силовой контакт увеличивает количество ЦПО и улучшает качество распределения их в объеме почвы.

Следующей операцией является рыхление уплотненного слоя почвы устройством роторного типа (молотковая дробилка). Рыхление почвы позволяет дробить частицы с ЦПО на множество новых и дополнительно распределять их во взрыхленном объеме почвы. Последующее уплотнение (прикатывание) обеспечивает дополнительный контакт ЦПО с почвой, увеличивает количество их до наибольшего значения.

Находящиеся в почве ЦПО активизируются с почвенной микрофлорой, и запускается активный процесс почвообразования.

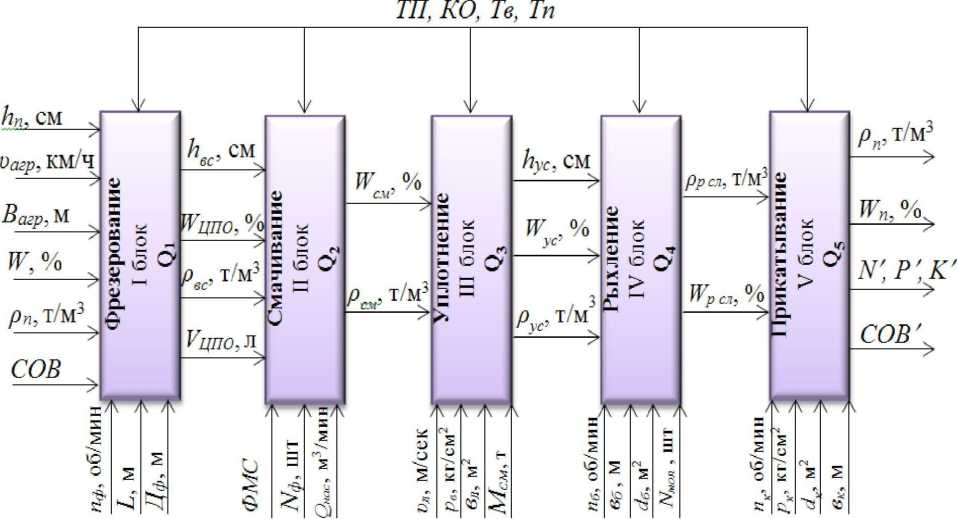

Для реализации данного технологического процесса в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО ДГАУ разработана схема почвоулучшителя, представленная на рисунке 5 [І2, 13].

Рисунок 5 - Функциональная схема почвоулучшителя

Работа почвоулучшителя заключается в следующем. При движении агрегата по полю фреза, приводимая в движение от ВОМ трактора через редуктор и цепную передачу, захватывает заданную порцию почвы, разуплотняет ее и подает на ленточный транспортер. В моменты подачи и укладки на транспортер почва смешивается с а-добавкой, подаваемой из распыливаю-щих форсунок, во встречных потоках. Перемешиваясь на ленточном транспортере, полученная смесь уплотняется на ленте под воздействием прижимного и упорного роликов. Уплотненная масса сбрасывается на дробящий барабан, представляющий собой молотковую дробилку, и происходит повторное разуплотнение смеси. Прикатывающий каток обеспечивает последующее уплотнение удобренного почвенного продукта. Глубина обработки почвы регулируется опорным колесом.

Входными параметрами I блока являются высота фрезеруемого слоя почвы (/?„), скорость движения агрегата («агр), ширина захвата фрезы (В^р), влажность почвы (W„), плотность почвы (/)„), содержание органического вещества в почве (СОВ). Внутренними параметрами I блока являются режимные параметры устройства фрезерного типа: частота вращения фрезы (пф) и дальность бросания почвы (L), а также конструктивный параметр - диаметр фрезы №)•

Входными параметрами П блока являются высота взрыхленного слоя (Һ6С), влажность подаваемого раствора ЦПО №по), плотность взрыхленного слоя (р6С) и объем подаваемой ЦПО (Ущю). К внутренним факторам относятся физикомеханические свойства раствора ЦПО (ФМС), количество форсунок для его подачи (Вф), производительность насоса (QHac).

В III блоке входными параметрами являются влажность полученной смеси (РЦм) и ее плотность (рсК). Внутренними параметрами являются скорость движения ленты (»л), давление вальцов (р6), ширина ленты (вл), масса смеси (Мсм) и диаметр вальцов (d6).

Для IV блока входными параметрами являются высота уплотненного слоя (hyc), его влажность (/ЦЦ и плотность (русУ Внутренними параметрами являются частота вращения барабана рыхлителя (иЦ, его ширина (вЦ, диаметр (de), количество молотков (NMOJl).

Входными параметрами V блока являются плотность взрыхленного слоя (рр сл) и его влажность (ІЦ сл). Внутренними параметрами являются частота вращения катка (пк), давление катка на слой почвы (рк), диаметр (dK) и ширина катка (вк).

Выходными параметрами V блока, которые характеризуют работу почвоулучшителя, являются плотность почвы (рп), ее влажность (ІЦ), а также содержание в ней питательных веществ: азота (N), фосфора (Р), калия (К) и главный критериальный показатель - содержание органического вещества в почве (СОВ ).

Внешними (неуправляемыми) параметрами являются тип почвы (ТП), количество осадков (КО), температура воздуха (Те) и почвы (Тп).

Каждый элемент системы характеризуется технологическим показателем -производительностью, - определяющим работоспособность схемы:

Qny = Qi< Qi< Qs< Q4< Q5.

Следовательно, машинно-технологическое сопровождение улучшения почв должно быть направлено на производство КОУ через ускоренное компостирование органических отходов, многотоннажное производство ЦПО и внесение их в почву. Применение перебуртовщика навоза с одновременным контролем качества протекания процесса позволит получить КОУ с заданными физико-химическими показателями в течение 7-10 дней с дозами внесения от 1 до 4 т/га.

Применение почвоулучшителя для ускоренного воспроизводства почвенных ресурсов с теоретическим обоснованием его технологических, режимных и конструктивных параметров в конечном итоге позволит вернуть значительную часть деградированных почв в сельскохозяйственный оборот, способствуя сохранению земельных ресурсов.

Использование предлагаемого машинно-технологического сопровождения позволяет улучшить не только качество обработки почвы, но и значительно увеличить содержание в ней органического вещества, способствующего повышению гумуса в почве, и обеспечивает оптимальные условия для улучшения физико-механических и химических свойств почвы.

Список литературы Машинно-технологическое сопровождение улучшения почв

- Липкович, Э.И. Органическая система земледелия/Э.И. Липкович, Л.П. Бельтюков, А.М. Бондаренко//Техника и оборудование для села: науч.-практ. журн. -2014. -Вып. 8(206). -С. 2-7.

- Влияние технологии возделывания и основной обработки почвы на урожайность и качество зерна озимой пшеницы в южной зоне Ростовской области/Л.П. Бельтюков, Е.К. Кувшинова, Р.Г. Бершанский и др.//Зерновое хозяйство России. -2013. -№ 5. -С. 56-62.

- Липкович, Э.И. Сельхозмашиностроение: неотложные задачи/Э.И. Липкович//Тракторы и сельхозмашины. -2013. -№ 11. -С. 3-10.

- Бондаренко, А.М. Механизация процессов переработки навоза животноводческих предприятий в высококачественные органические удобрения: монография/А.М. Бондаренко, В.П. Забродин, В.Н. Курочкин. -Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2010. -184 с.

- Бондаренко, А.М. Технологии и технические средства производства и применения органических удобрений: монография/А.М. Бондаренко, Л.С. Качанова. -Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО ДонГАУ, 2016. -224 с.

- Качанова, Л.С. Управление технологическими процессами производства и применения органических удобрений в аграрном секторе экономики: монография/Л.С. Качанова. -Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО ДонГАУ, 2016. -207 с.

- Качанова, Л.С. Многокритериальная модель обоснования выбора ресурсосберегающей технологии производства и применения органических удобрений/Л.С. Качанова//Вестник ФГБОУ ВПО МГАУ им. В.П. Горячкина. -2016. -№ 3(73). -С. 33-41.

- Качанова, Л.С. Системный подход в обосновании технологий производства и использования удобрений/Л.С. Качанова//Международный научный журнал. -2012. -№ 2. -С. 80-85.

- Качанова, Л.С. Технико-экономи-ческое обоснование систем производства и применения удобрений в условиях ЮФО: монография/Л.С. Качанова, А.М. Бондаренко. -Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДонГАУ, 2014. -221 с.

- Kachanova, L.S. Technical and economic effectiveness of the development and application of concentrated organic fertilizers/L.S. Kachanova, A.M. Bondarenko//Applied and Fundamental Studies: Proceedings of the 6th International Academic Conference. August 30-31, 2014, St. Louis, Missouri, USA. Publishing House Science and Innovation Center, Ltd., 2014. -Р. 55-62.

- Lipkovich E.I. Prospective Technology for Processing of Manure and Dung/Edward I. Lipkovich, Anatoly M. Bondarenko, Lyudmila S. Kachanova//Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (RJPBCS). -2016 (March -April). -Vol. 7. -Issue 2. -P. 225-234.

- Бондаренко, А.М. Управление технологическими процессами переработки отходов животноводства и растениеводства в системе органического земледелия/А.М. Бондаренко, Л.С. Качанова//Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК: сборник научных статей XII Международной научно-практической конференции в рамках XVIII Международной агропромышленной выставки «Агроуниверсал-2016»/под общ. ред. А.Т. Лебедева. -Ставрополь: АГРУС, 2016. -С. 217-224.

- Качанова, Л.С. Теоретические аспекты разработки инновационной технологии ускоренного восстановления почвенного плодородия и техническое средство для ее реализации/Л.С. Качанова, А.М. Бондаренко//Международный технико-эконо-мический журнал. -2015. -№ 1. -С. 61-67.