Машино-технологическая станция и сельскохозяйственные технопарки как инструмент инноваций и увеличения материально-технической базы предприятия

Автор: Боулдер Д.Ю., Боулдер Е.Е.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Статья в выпуске: 4 (55), 2015 года.

Бесплатный доступ

В этом исследовании рассматривается использование машинно-технологической станции и сельскохозяйственных научно-технических парков как инструмента создания инноваций и увеличения материальной базы предприятия. Характеристика отведена машинным и технологическим станциям и сельскохозяйственным научным и технологическим паркам. Показано влияние международного центра картофеля на его производство.

Станко-технологические станции, сельскохозяйственные парки, агротехнопарк, материально-техническая база, международный центр картофеля

Короткий адрес: https://sciup.org/147124250

IDR: 147124250 | УДК: 631.173:001.895

Текст научной статьи Машино-технологическая станция и сельскохозяйственные технопарки как инструмент инноваций и увеличения материально-технической базы предприятия

В конце XX в. во всем мире, в том числе и в нашей стране, развитие стали получать не только государственные научно-исследовательские институты, но и частнопредпринимательские организации науки и научного обслуживания АПК. Чаще всего они создаются и функционируют в форме малых предприятий технологического бизнеса или так называемого венчурного бизнеса, финансируемого из государственных и частных фондов, специально накапливаемых для этого денежных средств. Деятельность подобных организаций связана с внедрением и созданием новых машин, оборудования, материалов, технологий, обладающих высокой конечной эффективностью. В случае успеха такие предприятия многократно покрывают первоначальные расходы по финансированию.

Финансирования аграрной науки в США за 37 лет увеличилось почти в 3 раза (таблица 1) [13]. При этом темпы роста государственного финансирования были заметно ниже, чем темпы роста частного финансирования. Что доказывает заинтересованность частного сектора инвестировать в сельское хозяйство.

Таблица 1 - Динамика финансирования научных исследований в аграрном секторе США, млрд долл.

|

Год |

Государственный бюджет |

Частное финансирование |

Общее финансирование |

|

1970 |

2,45 |

2,12 |

4,57 |

|

1975 |

2,82 |

2,43 |

5,25 |

|

1980 |

3,22 |

3,42 |

6,64 |

|

1985 |

3,34 |

3,76 |

7,10 |

|

1990 |

3,54 |

4,05 |

7,59 |

|

1995 |

3,75 |

4,60 |

8,35 |

|

1998 |

3,65 |

4,89 |

8,54 |

|

2000 |

4,00 |

5,00 |

9,00 |

|

2007 |

5,29 |

6,00 |

11,29 |

Основная цель данного исследования заключаться в изучении влияния технопарков и машинно-технологических станции на развитие внешней среды и материально-технической базы предприятия сельскохозяйственных предприятий.

Для достижения поставленной цели, необходимо выполнить следующие задачи:

-

1. Дать характеристику машинно-технологической станции (МТС) и сельскохозяйственным технопаркам с точки зрения инструмента по созданию инноваций и увеличения материально-технической базы предприятия.

-

2. Рассмотреть тенденции развития МТС.

-

3. Изучить влияние, оказываемое международным центром картофеля на производство его в регионе.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Техническое обеспечение предприятий является одним из ключевых факторов эффективности сельскохозяйственного производства. Обусловлено это как высокой капиталоемкостью, так и значительными текущими расходами на выполнение механизированных сельскохозяйственных работ и содержание соответствующей технической базы. В условиях дефицита средств механизации, важным направлением повышения эффективности использования техники является концентрация ее в организациях, имеющих высококвалифицированные механизаторские кадры, сервисную службу, применяющих прогрессивные технологии. Такими организациями являются МТС.

Машинно-тракторная станция (МТС) — государственное сельскохозяйственное предприятие, обеспечивавшее техническую и организационную помощь сельскохозяйственной техникой крупным производителям сельскохозяйственной продукции (колхозам, совхозам, сельскохозяйственным кооперативам).[1]

МТС оказывает прямое влияние на материально техническую базу предприятия. За счет лучшей организации труда и квалификационного обслуживания машин и оборудования они добиваются более высокой эффективности использования сельскохозяйственной техники. Для создания и укрепления материальнотехнической базы машинно-технологических станций необходимо широко использовать лизинг (долгосрочная аренда с возможностью последующего выкупа по остаточной стоимости) техники.

Первые тракторные отряды появились в конце 1920-х годов. Первой МТС считается организованная в 1927 году Шевченковская МТС (тогдашний Степной округ, теперешняя Одесская область Украины). 5 июня 1929 года Совет труда и обороны принял постановление о повсеместном создании МТС. Такое решение позволило поддерживать высокий уровень обслуживания техники и дало колхозам преимущества механизации без необходимости капитальных вложений. МТС сыграли важную роль в процессе коллективизации.[1]

В СССР МТС просуществовали до 1958—1959 годов, впоследствии сельскохозяйственная техника была передана непосредственно колхозам. Затем они преобразовались в ремонтно-технические станции, а впоследствии — в предприятия «Сельхозтехника» (СССР) и позже — отделения «Россельхозтехника» (Россия).

В настоящее время в связи с тяжелым финансовым положением многих сельхозпредприятий, а также развитием малых фермерских хозяйств вновь возникла потребность в машинно-тракторных станциях. В результате ряд фирм и компаний, занимающихся поставкой сельхозтехники, начали предлагать хозяйствам услуги по сезонной аренде сельхозтехники, прежде всего дорогостоящих комбайнов.

Рассмотрим предпосылками создания машинно-технологической станции [8]:

-

- недостаточный уровень внедрения новой высокопроизводительной техники, прогрессивных энергосберегающих технологий в растениеводстве,

-

- сокращение количества сельскохозяйственной техники и оборудования в сельскохозяйственных организациях, ее моральный и физический износ,

-

- уменьшение количества работающих в сельскохозяйственном производстве, в том числе механизаторских кадров.

Основных направлений деятельности МТС – это освоение новой высокопроизводительной энергонасыщенной сельскохозяйственной техники и прогрессивных технологий в растениеводстве и выдача рекомендаций для их дальнейшего внедрения в сельскохозяйственных организациях области; оказание механизированных услуг сельскохозяйственным предприятиям и личному подворью в проведении сезонных полевых работ (подъем залежных земель оборотными плугами; заготовка кормов, в том числе сенажа в упаковке; уборка зерновых культур; услуги автотранспорта).

Большая работа проводится МТС по освоению новой техники и прогрессивных технологий, которые в дальнейшем внедряются в сельскохозяйственное производство. [8]

В составе МТС используется передовая техника. Окупаемость, которой осуществляется за счет высокопроизводительного использования, о чем свидетельствует работа большинства МТС, в которых сменная и годовая выработка машин в 2-3 раза выше по сравнению с хозяйствами соответствующего региона [14].

Использование услуг МТС облегчить социальное положение трудящихся тех хозяйств, которые уже не в состоянии производить сельскохозяйственную продукцию в связи с невозможностью осуществления ответственных и финансово-емких механизированных работ. Концентрация техники, резкое повышение ее производительности существенно компенсируют сложившийся дефицит в ней, а также образовавшийся острый недостаток механизаторских кадров. [5]

В современной экономической обстановке МТС разделяются на два типа. МТС для оказание услуг предприятиям (ГП «Калужская МТС») и МТС с собственным производством сельскохозяйственной продукцией (ОАО «Зирганская МТС»).

Оснащение материально-технической базы ГП «Калужская МТС» осуществляется за счет средств областного бюджета. За период 2003-2012 годы на укрепление материально-технической базы ГП «Калужская МТС» из бюджета области выделено около 430 млн. рублей. Приобретено 365 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе 58 единиц - через государственную компанию ОАО «Росагролизинг».

За прошедшие 10 лет силами ГП «Калужская МТС» вспахано более 280 тыс. гектаров залежных и старопахотных земель, заготовлено более 500 тыс. тонн сенажа и силоса, убраны зерновые на площади 82 тыс. гектаров [8].

В настоящее время на балансе предприятия имеется 60 тракторов, 23 зерноуборочных комбайна, 52 единицы автотранспорта, 250 единиц различных прицепных машин и оборудования.

Для содержания, хранения и ремонта сельскохозяйственной техники ГП «Калужская МТС» имеет базу с ремонтными мастерскими, оснащенными ремонтнотехнологическим оборудованием.

Апробирование в ГП «Калужская МТС» новой техники и прогрессивных технологий позволяет активно внедрять их в сельскохозяйственных организациях области. [8]

ОАО «Зирганская МТС» было создано в 1997 году на базе Зирганского ремонтнотехнического предприятия, его учредителями выступили совхозы «Сухайлинский», «Ашкадарский», колхоз имени Салавата и некоторые другие сельхозпредприятия Мелеузовского района. На сегодняшний день это одно из крупнейших МТС республики. МТС имеет 8 филиалов, свыше 30 тысяч гектаров пашни. На начало 2009 года в Зираганской МТС имелось 438 единиц импортных и отечественных сельхозмашин, в том числе 223 комбайна для уборки зерновых, кормовых культур и сахарной свеклы, 68 самоходных жаток, более 80 тракторов из них 58 энергонасыщенных, 60 грузовых автомобилей. [9]

Первоначально МТС функционировала как предприятие оказывающее весь комплекс агротехнических услуг, однако задержки платежей со стороны сельхозпредприятий, существенные колебания в объемах заказов услуг вынудило переориентироваться на организацию собственной базы производства сельхозпродукции. Расширение собственного производства сельхозпродукции происходило как за счет аренды земель у сельхозпредприятий и других землевладельцев, так и посредством поглощения финансово неустойчивых сельхозорганизаций региона. В настоящее время основной объем товарной продукции Зирганской МТС приходится именно на производство сельхозпродукции, и незначительная представлена агротехническими услугами.

В России рамках поддержания научно-технического прогресса и создания благоприятной атмосферы в отрасли, создаются технополисы, технопарки, инкубаторы специализация которых на 8% направлена в сельское хозяйство (таблица 2). [12]

Другим инструментом создания материально-технологической базы с/х предприятия служит использование агротехнопарков . В их распоряжении имеются как внутренние (отделы прототипирования, отделы НИОКР, грантовые фонды) так и внешние (связь с НИИ и научными центрами, инвесторами и финансово-кредитными учреждениями) ресурсы для создания инновационной техники для нужд предприятия.

Агротехнопарк - это новая форма интеграции аграрной науки, образования и агропромышленного производства в целях создания, внедрения и доведения продукта сельскохозяйственной инновационной деятельности до рынка путем его коммерциализации. [10]

Таблица 2 - Специализация Технопарков России

|

Специализация технопарков в России |

% |

|

Многоотраслевая |

36 |

|

Приборостроение и машиностроение |

24 |

|

Научные исследования и разработки |

18 |

|

Аренда и консалтинг |

16 |

|

Информационные технологии |

10 |

|

Сельское хозяйство |

8 |

|

Медицина и биотехнологии |

8 |

Предпосылками развития агротехнопарка на региональном уровне являются развитый отечественный и зарубежный рынок, высокий спрос на качественное и экологически чистое продовольствие и сельскохозяйственное сырье; принятие и реализация национального проекта «Развитие АПК», федеральных и региональных целевых программ по развитию и государственной поддержке АПК, сельского хозяйства, его отдельных отраслей.

Основные цели агротехнопарков [10]:

-

- развитие научных исследований, разработок и сокращение сроков внедрения результатов научной деятельности в производство сельскохозяйственной продукции;

-

- стимулирование научно-технологической сферы для повышения эффективности производственного потенциала перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий края;

-

- создание и развитие новых наукоемких технологий и организация производства импортозамещающей сельскохозяйственной продукции;

-

- создание новых рабочих мест, повышение квалификации руководителей и специалистов предприятий - производителей сельскохозяйственной продукции и сырья;

-

- сокращение сроков реализации инновационных проектов и программ в агропромышленном комплексе края.

Основными условиями функционирования агротехнопарков являются: добровольное объединение всех участников инновационных проектов и необходимых ресурсов на взаимовыгодных условиях, коммерческая реализуемость разрабатываемых инновационных проектов, равенство прав, обязанностей и ответственности всех субъектов инновационной деятельности и системный подход в предоставлении комплекса необходимых сервисных услуг.

Участниками агротехнопарка являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, реализующие инновационный проект на территории агротехнопарка и пользующиеся его инфраструктурой.

Технопарки в некоторых случаях создаются на базе передовых предприятий. Развитая материально-техническая база предприятий позволяет эффективно применить схему интеграции прикладной науки и производства с целью реализации потенциальных рыночно-эффективных инноваций.

Отличительными особенностями такого «агротехнопарка» от обычного сельскохозяйственного предприятия являются: тесная связь сельскохозяйственных товаропроизводителей с научно-исследовательскими учреждениями в реализации современных высокотехнологичных инновационных проектов, использование инновационных достижений в производственной и хозяйственной деятельности и доступ к перспективным научным разработкам в сфере сельскохозяйственного производства, подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов предприятия, включая целевое обучение для управления реализацией конкретных инновационных проектов и программ. [10]

Организационная структура технопарков состоит из пяти блоков [3]:

-

1. Административно-управленческого блока;

-

2. Агропромышленного блока управления:

-

2.1 Сельскохозяйственные производители;

-

2.2 Переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;

-

2.3 Малые инновационные предприятия;

-

-

3. Блок управления наукой и инновационной инфраструктурой:

-

3.1 Центры коллективного пользования (сельскохозяйственной техникой, оборудованием);

-

3.2 Экспериментальные центры по отработке технологий;

-

3.3 Сеть бизнес-инкубаторов;

-

3.4 Фонд поддержки инноваций.

-

-

4. Блок управлением маркетингом, рекламой и информацией:

-

4.1 Торговые сети;

-

4.2 Деловой и выставочный центры;

-

4.3 Областная сеть передачи данных;

-

4.4 Центр трансферта технологий;

-

На договорной основе осуществляется взаимодействия с НИИ и учебными заведениями, инвесторами и предприятиями АПК, финансово-кредитными учреждениями, бюджетной сферой, торговыми центрами и сетями.

Главным и определяющим отличием агротехнопарка от агрохолдинга является: во первое, присутствие в организационной структуре агротехнопарка научного блока, отвечающего за проведение НИОКР, внедрение инноваций (апробация на производстве), подготовку квалифицированных кадров, и все это в целом для АПК области.

Во-вторых агротехнопарк должен создаваться не только для получения прибыли, но и для решения социальных задач.

В-третьих, наличие денежных средств, свободных от опеки государственного казначейства, существенно расширяет финансовые возможности агротехнопарка [2].

Ключевыми источниками финансирования агротехнопарка являются средства федерального и областного бюджета, хозяйственные договоры, средства от предпринимательской деятельности, предоставления платных научно-технических услуг, грантов разного уровня.

В сферу услуг, оказание которых предлагается осуществлять в технопарке, входит:

-

- предоставление «единого офиса», средств коммуникаций, ведение делопроизводства;

-

- организация внутрифирменного менеджмента для нового бизнеса либо ревизия и реконструкция менеджмента действующего бизнеса;

-

- маркетинговые исследования и решения;

-

- разработка стратегии развития и бизнес-планирование;

-

- подбор и подготовка кадров на базе собственной бизнес-школы [3].

Из реализуемых на данный момент проектов можно выделить следующие:

-

1. Агротехнопарк «Зеленая долина», Тамбовская область.

-

2. Агротехнопарк «Унгинское мясо», Иркутская область.

-

3. ООО "Агротехнопарк" в Татарстане.

-

4. Агротехнопарк «Суздальский», Владимирская область.

-

5. Агротехнопарка «Саратовский», Саратовская область.

Разработчиком проекта агротехнопарка «Зеленая долина» является Мичуринский государственный университет. Прогнозируемый социально-экономический эффект от реализации проекта представлен в таблице 3 [11].

Таблица 3 - Прогнозируемый социально-экономический эффект от реализации агротехнопарка «Зеленая долина»

|

Прирост количества рабочих мест, чел. |

2400 |

|

Дополнительные доходы бюджетов всех уровней, млн. руб. |

720,3 |

|

Годовой объем выпускаемой резидентами продукции, млн. руб. |

7845,6 |

|

Прирост удельного веса инновационной продукции в стоимости валового регионального продукта Тамбовской области, % |

2,9 |

|

Совокупная чистая прибыль резидентов, млн. руб. |

2955,4 |

|

Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб. |

32,6 |

Мировая практика использования агротехнопарков, может быть наглядно представлена Международным центром картофеля, краткое название которого CIP. Центр имеет испанское происхождение, был основан в 1971 году как организация по исследованию клубней картофеля с целью решений насущных проблем по устранению голода, нищеты и истощения природных ресурсов. Головной офис CIP находится в Лиме, Перу, и имеет 20 офисов в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки. [6]

CIP является частью консорциума CGIAR (Консорциум глобального партнерства сельскохозяйственных исследований), глобального партнерства, объединяющего организации, занимающиеся исследованиями в области безопасности пищи.

В Международном центре картофеля в Перу находится крупнейший в мире банк зародышевой плазмы картофеля, содержащий около 1500 образцов приблизительно сотни диких видов, собранных в восьми латиноамериканских странах, а также 3800 традиционных сортов картофеля [6], культивируемых в Андах.

Сельское хозяйство в Перу дает 8,5 % ВВП. Главными потребительскими культурами являются картофель (3,2 млн т). [1]

Доходы центра в 2014 году составил 72,4 млн.долларов, что выше уровня 2013 года на 6% (или на 4.3 млн.долларов). Этот доход увеличения благотворительных взносов от CGIAR. [6]

CIP ведет свою деятельность в четырех целевые региона на которых: Латинская Америка и Карибский бассейн, Южная Африка, Юго-Западная Центральная Азия, Восток и Юго-Восток Азиатско-Тихоокеанского региона.

В центре реализуются 5 программ [6]:

Программа 1: Плотный питательный батат.

Программа позволит, по крайней мере 15 млн.домохозяйств, улучшить качество их диеты, повысить свои доходы на полях в течение следующих 10 лет.

Программа 2: Устойчивый картофеля для Азии.

Улучшение производительности системы и доходов фермеров, по крайней мере, семи миллионов хозяйств в целевых странах Азии в течение следующих 10 лет будут достигнуты путем развития и использования раннеспелые гибких сортов картофеля, что приведет к повышению продовольственной безопасности и обеспечению дополнительного источника дохода.

Главный акцент программы этого создание гибких устойчивых сортов картофеля (70-90 дней). Которые заменят уже используемые в центральной Азии. В настоящий время 95% сортов выращиваемых в центральной Азии, это ранний или середине ранний (90-100 дней) сорт картофеля.

Программа 3: Семенной картофель для Африки.

Общая цель программы - является значительное повышение урожайности и устойчивости картофеля, по меньшей мере для 600,000 мелких фермеров в регионах Африки с использованием высококачественных семенных и привилегированных сортов, что позволит увеличить доходы от урожая картофеля на 50% (800 $(US)/га) за сезон [6].

Программа 4: Игра меняющихся решений.

Использование последних открытий в генетике, молекулярной биологии, биоинформатике, нанотехнологиях, биологии развития и клеточной биологии в борьбе с болезнями, позволит изменить правила игры: результаты исследования помогут в крупных сельскохозяйственных проблемах в разработке новых технологий для решения проблем продовольственной безопасности.

Программа 5: Эластичные пищевых систем.

Цель программы, вытекающая из недавнего кризиса цен на продовольствие, глобальная продовольственная безопасность. Укрепление продовольственной безопасности позволит изменить доступность к продовольствию и использованию пищевых продуктов.

Программа стремится ввести в действие динамичную концепцию продовольственной уязвимости в контексте исследований сельского хозяйства, разработать механизм для ее анализа и вмешательства структуру.

К 2018 году, будет разработан метод для анализа и снижения продовольственной уязвимости систем, в которых клубнеплодные культуры, являются ключевыми компонентами.

Метод будет стремиться определять "горячие точки" продовольственной уязвимости в сельском хозяйстве и пищевой системе, анализировать источники неопределенности, определять текущее состояние сельскохозяйственных популяций, разрабатывать и осуществлять мероприятия по снижению уязвимости продовольственной безопасности, повысив устойчивость этих систем.

Программа 6: Сохранение биоразнообразия для будущего

Сохранение генетического разнообразия, с генбанком CIP в качестве центрального элемента, что облегчит воздействие ориентированных на выпуск стратегических инноваций и продуктов, по сохранению и использованию глобального биоразнообразия картофеля и батата. Генбанк хранит более чем 21000 сортообразцов картофеля, батата, и Андского корня и клубнеплодов: культивирующие, диких и селекционных сортов. Эта коллекция содержит уникальные бесценные генетические, физиологические, биохимические атрибуты сортов.

Ярким примером использования международного центра картофеля станет борьба с фитофторозом.

Фитофтороз - является самым серьезным препятствием для биологической производства картофеля в Перу, и во всем мире. По оценкам 15% перуанского картофеля теряется от фитофторозы [7], несмотря на применения фунгицидных спреев.

Начиная с 1994 года, Международный центр картофеля (CIP) работает с неправительственной организацией CARE, по решению проблемы с фитофторозом. Цель – информирования населения о заболеваниях картофеля и мерах борьбы с ними, участие фермеров в тестировании и отборе сортов, устойчивых к этому заболеванию.

Программа включала комплексную борьбу с вредителями, были разработали дополнительные методы контроля заболеваний и вредителей, улучшена общее управление культурой. Участие фермеров в этой работе привело к созданию сортов устойчивых к фиторфторозу.

ВЫВОДЫ

Основными показателями эффективности производственных агропромышленных объединений являются: увеличение объема производства профильной продукции, прирост прибыли, улучшение качества продукции, снижение ее себестоимости, увеличение производительности труда, улучшение использования трудовых ресурсов (увеличение числа дней работы одного постоянного рабочего на протяжении года), улучшение использования производственных фондов (рост фондоотдачи) и. капитальных вложений. Кроме основных, используются дополнительные показатели экономической эффективности, позволяющие вскрыть причины изменения основных показателей и служащие дополнительными характеристиками при решении вопроса об эффективности интеграции [2].

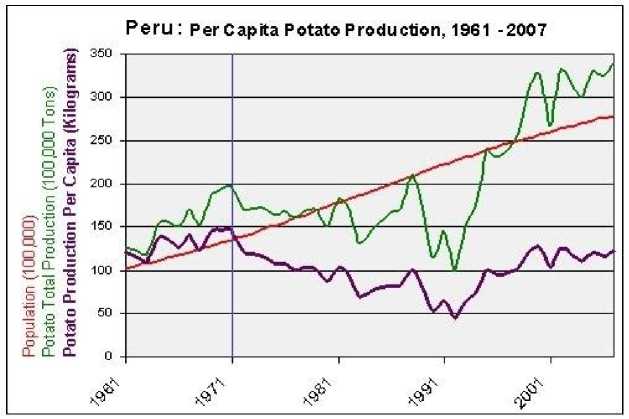

Изучение динамики производства картофеля в Перу (рисунок 1) позволяет сделать вывод, что международный центр картофеля оказывал значимое влияние объемов производства картофеля. Увеличение объема производства продукции произошло вдвое. Прирост прибыли, рост производительности труда, улучшение качества продукции произошло за счет использования новых сортов, которые были созданы в CIP. Прогнозируемый прирост прибыли от использования некоторых сортов составит 800 $(US)/га за сезон [6].

Рисунок 1 – График производства картофеля в Перу с 1961 по 2007 гг.

Повышения эффективности использования трудовых ресурсов проводилось долгосрочными программами. Например, для решения проблемы с фитофторозом, была проведена совместная работа с фермерами и их информирование, что позволило выявить сорта устойчивые к этому заболеванию.

Кризис в 1970-х по 1990-е в Перу сильно отразилось на производстве картофеля. Центр на протяжении всего кризиса способствовал сдерживаю цен на картофель.

Единственным минусом эффективности работы центра является, что 80% картофеля производиться мелкими фермерами [7].

Подводя итоги исследования можно сделать вывод, что агротехнопарки в большей степени оказывают влияние на развитие внешней среды региона, чем на конкретные предприятие. Прямое формирование материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий, может осуществляться за счет использования ресурсов машинно-технических станций.

В рамках Красноярского края реализуется проект многоотраслевого технопарка, окончание намечено на 2017 год [4]. Резидентами которого смогут стать сельскохозяйственные предприятия. Так же у Красноярска есть потребность в создании машинно-технологической станции. Например предприятию ООО «Огород» для перехода на технологию посадки картофеля между рядами в 75 см., требуется сеялка, которую выгоднее на начальном этапе развития предприятия взять в аренду у МТС.

Опыт зарубежных стран показывает, что инновационный процесс осуществляется быстро там, где создаются и внедряются новые организационные модели инновационного процесса. Наиболее эффективными из них оказались агротехнопарковые структуры, в которых создаются необходимые условия для быстрого осуществления инноваций и роста их масштабов.

Список литературы Машино-технологическая станция и сельскохозяйственные технопарки как инструмент инноваций и увеличения материально-технической базы предприятия

- Википедия -свободная общедоступная мультиязычная универсальная интернет-энциклопедия http://ru.wikipedia.org

- Иванова, Е.В. Роль государства в стимулировании инвестиционной поддержки инноваций в АПК /Е.В. Иванова//Проблемы и перспективы формирования региональной инновационной политики в системе АПК (материалы научно-практической конференции) Краснодар СКЗНИИСиВ -2007 -С 11-14 -0,2пл

- Иванова И.В. Организационно-экономический механизм формирования инновационной среды в региональном АПК: Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Мичуринск 2007.

- Инвестиционный портал Сибирского федерального округа. Проект -Красноярский технопарк. http://www.invsib.ru/krsn/projects/20130205-124438/

- Кумпилова А. Р. Машинно-технологические станции как фактор развития системы материально-технического обеспечения аграрного производства в регионе: Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Майкоп 2005.

- Международный центр картофеля http://cipotato.org/

- Международный центр картофеля: мировой атлас картофеля https://research.cip.cgiar.org/confluence/display/wpa/Peru

- http://www.mcx.ru/news/news/show/9465.78.htm

- Общественно-политическая газета Мелеузовского района. Путь Октября. Социальное развитие села http://put-okt.ru/news/socialnoe_razvitie_sela/2012-10-10-1137

- Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 17 февраля 2010 г. N 1803-П О присвоении статуса "агротехнопарк" организациям агропромышленного комплекса Краснодарского края http://www.kubzsk.ru/kodeksdb/law?print&nd=921039760

- Презентация. Аграрный технологический парк "Зеленая долина". Мичуринский государственный аграрный университет, 2015 год http://fp7-bio.ru/News%20and%20Announces%20materials/Mitchurinsk-Green-Valley-Rus.ppt

- Российская Бизнес-газета. Проще сдать, чем внедрять. http://www.rg.ru/2013/04/23/tehnopark.html

- Соединеные штаты департамента сельского хозяйства. Службы экономических исследований. Сельскохозяйственных исследований финансирования в общественном и частном секторах http://www.ers.usda.gov/data-products/agricultural-research-funding-in-the-public-and-private-sectors.aspx

- Стратегия развития машинно-технологических станций//Всероссийский научно-исследовательский институт ремонта и эксплуатации МТП (ГОСНИТИ). -М.: 2003. -С.8.