Масс-спектрометрическое измерение состава газовых смесей в ячейках квантового датчика вращения

Автор: Шевченко А.Н., Кузьмин Алексей Георгиевич, Титов Ю.А.

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Разработка приборов и систем

Статья в выпуске: 2 т.28, 2018 года.

Бесплатный доступ

В работе описана процедура масс-спектрометрического анализа состава газовых смесей в ячейках квантового датчика вращения. Датчики вращения используются в инерциальных навигационных системах, поэтому к их параметрам предъявляются повышенные требования. Количественный состав газовой смеси в ячейках, особенно изотопное обогащение, оказывает критическое влияние на их характеристики. Предложенная методика масс-спектрометрического анализа позволяет производить оперативную отбраковку произведенных партий ячеек.

Масс-спектрометрия, определение состава смеси газов, квантовый датчик вращения

Короткий адрес: https://sciup.org/142214878

IDR: 142214878 | УДК: 543.612/621/684

Текст научной статьи Масс-спектрометрическое измерение состава газовых смесей в ячейках квантового датчика вращения

При производстве приборов квантовой электроники, основанных на эффекте магнитного резонанса в газовых средах, необходимо с высокой степенью точности гарантировать заданные парциальные давления компонент рабочей газовой смеси в активной ячейке и отсутствие в ней примесей. Примерами таких приборов могут быть квантовый датчик вращения [1–3] и трехкомпонентный квантовый магнитометр [4], основанные на эффекте ядерного магнитного резонанса (ЯМР) в благородном газе. Также отсутствие примесей в газовой смеси важно для квантовых стандартов частоты [5, 6] и квантовых магнитометров с оптической накачкой [7, 8], основанных на эффекте электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) в парах щелочного металла. Чувствительным элементом всех перечисленных приборов является газонаполненная ячейка, содержащая пары щелочного металла, которые подвергаются оптической накачке для наблюдения ЭПР, и азот, необходимый для гашения нежелательной люминесценции [9, 10]. Отличительной особенностью квантового датчика вращения и трехкомпонентного магнитометра является наличие в рабочей ячейке благородного газа, например смеси определенных изотопов ксенона, в которых наблюдается ЯМР. В последнем случае тоже добавляются пары щелочного металла (рубидия или цезия), которые служат для оптической накачки изотопов благородного газа через спин-обменное взаимодействие, катализатором которого является азот [11, 12].

Существующие в настоящее время лабораторные технологии изготовления газонаполненных ячеек [13, 14] включают ряд достаточно сложных операций, на каждой из которых может произойти нарушение требуемого полного давления газовой смеси, парциальных давлений ее компонент или попадание примесей. Отклонение давлений компонент рабочей газовой смеси от заданных значений приводит к ухудшению отношения сиг-нал/шум квантового датчика, а примеси могут вступать в реакцию с парами щелочного металла, что приведет к нестабильности показаний прибора и уменьшению его чувствительности [15].

Для определения состава смеси в газонаполненных ячейках могут быть использованы методы газовой масс-спектрометрии, предполагающие деструкцию ячейки с последующим вводом выделившегося газа в масс-спектрометр. Так как ячейки производятся партиями, то для контроля всей партии достаточно проанализировать состав газовой смеси в одной ячейке из партии.

Настоящая работа посвящена решению задачи измерения состава газовой смеси в ячейках квантового датчика вращения методами газовой масс-спектрометрии, а также контроля общего давления газа в ячейке.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Для анализа состава газовой смеси в ячейках была разработана и изготовлена специальная герметичная камера из нержавеющей стали, в которой можно было обеспечить достаточно высокий вакуум. Кроме того, камера была оснащена механическим манипулятором для разрушения ячеек с последующим выделением их содержимого в объем камеры. Рабочее давление газа в ячейках обычно составляет величину в диапазоне 5– 80 торр, поэтому для корректных измерений состава смеси камера откачивалась форвакуумным насосом до давления порядка 10–2 –10–3 торр.

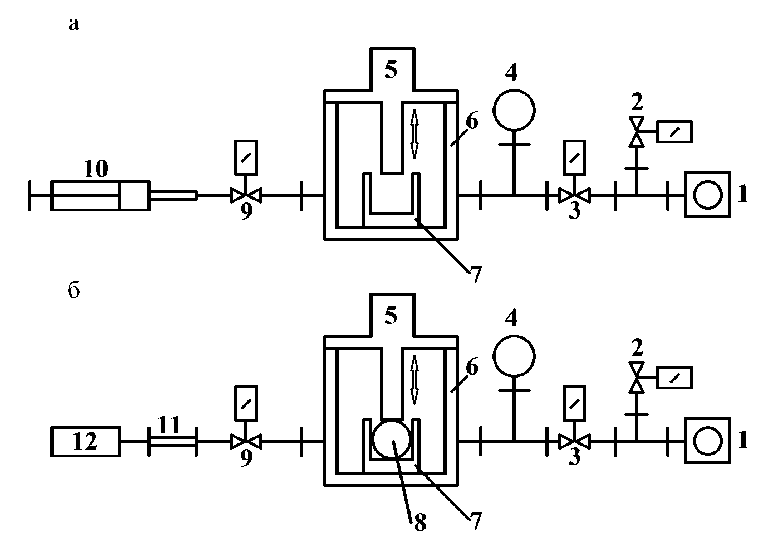

Поскольку внутренняя емкость камеры имела специфическую форму и содержала элементы, объем которых было трудно оценить с достаточной точностью, исходя из геометрических размеров, то для определения ее действительного объема была реализована специальная процедура измерения. Была собрана вакуумная установка (рис. 1, а).

Процедура измерения объема производилась следующим образом. При закрытом вентиле 9 и открытом вентиле 3 производилась откачка камеры 6 форвакуумным насосом 1. Затем вентиль 3 закрывался, и с помощью датчика давления 4 производилось измерение давления Р 0 в системе.

После этого вентиль 9 открывался и калиброванный объем воздуха из шприца 10 поступал во внутреннюю емкость камеры. Объем калиброванного шприца 10 с воздухом при атмосферном давлении (760 торр) составлял 0.1 мл. При этом фиксировалось установившееся давление Р 1 . Объем камеры рассчитывался по формуле: V (мл) = 760 / ( P 1 – P 0 ) – – 0.1 и в наших измерениях составил 86 ±1 мл. Таким образом, при деструкции реальной ячейки диаметром 20 мм (объем 4 мл) с давлением смеси порядка 10 торр в камере установится давление в диапазоне 0.2–0.3 торр.

Для оценки герметичности вакуумной камеры она была откачана до давления 10–3 торр, а затем вентиль 3 был перекрыт, при этом камера была отсечена от системы откачки. Была снята зависимость давления в камере от времени за промежуток 5 мин. В результате была произведена оценка скорости натекания в камеру, которая составила 10–5 торр·л/с. При такой скорости натекания за время регистрации масс-спектра (порядка 10 с)

Рис. 1. Вакуумная схема установки для измерения объема емкости камеры (а) и для масс-спектрометрических измерений газового состава в камере (б).

1 — насос E2M 1.5 (Edwards); 2 — вентиль А321-1Е2 (CAMOZZI) для напуска атмосферы; 3 — вентиль А321-1Е2 (CAMOZZI) для отсечки форнасоса; 4 — датчик давления APGX-L (Edwards); 5 — сильфонный пресс; 6 — камера деструкции; 7 — стакан для фиксации ячейки; 8 — ячейка; 9 — вентиль А321-1Е2 (CAMOZZI) для отсечки системы ввода; 10 — калиброванный шприц; 11 — транспортный капилляр; 12 — масс-спектрометр

изменение давления в камере не превысит 10–3 торр. Это на 2 порядка меньше давления в камере после разрушения ячейки, поэтому натеканием за время регистрации спектра можно пренебречь.

Для определения состава газовой смеси, оценки общего и парциальных давлений компонентов смеси в ячейке была собрана вакуумная установка (рис. 1, б), отличающаяся тем, что вместо калиброванного шприца подключен квадрупольный масс-спектрометр с ионизацией электронным ударом МС7-200 (Россия) [16] с прямым капиллярным вводом газообразных проб. Масс-спектрометр МС7-200 разработан в ИАП РАН и в настоящее время находит широкое применение при анализе газовыделения в геологических [17], биологических [18–23] и технологических [24–26] процессах. Модель МС7-200 имеет диапазон масс 2–200 а.е.м., разрешающую способность, равную 1 а.е.м., и скорость регистрации полного масс-спектра порядка 2 с. При этом чувствительность прибора достигает 0.1–1 ppm. Откачка камеры масс-спектрометра производится высоковакуумным турбомолекулярным насосом и форвакуумным мембранным насосом. Давление в ионизационной камере масс-спектрометра составляет 10–5 торр.

Измерения производились следующим образом. При закрытом вентиле 9 и открытом вентиле 3, производилась откачка камеры 6. Затем закрывался вентиль 3 и с помощью датчика давления 4 производилось измерение давления Р 0 в системе.

После этого производилась деструкция ячейки и датчиком 4 фиксировалось давление Р 2 в камере. Для оценки общего давления в ячейке Р 3 использовалась формула P 3 = ( P 2 – P 0 )· V / V 1 , где V — объем камеры, а V 1 — объем ячейки.

Для проведения масс-спектрометрического анализа состава газовой смеси в камере после деструкции ячейки открывался вентиль 9 (при закрытом вентиле 3). Газовая смесь по капилляру 11 поступала в масс-спектрометр 12, после чего производилась регистрация масс-спектров. По интенсивности спектральных линий компонентов смеси рассчитывались их относительные концентрации.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

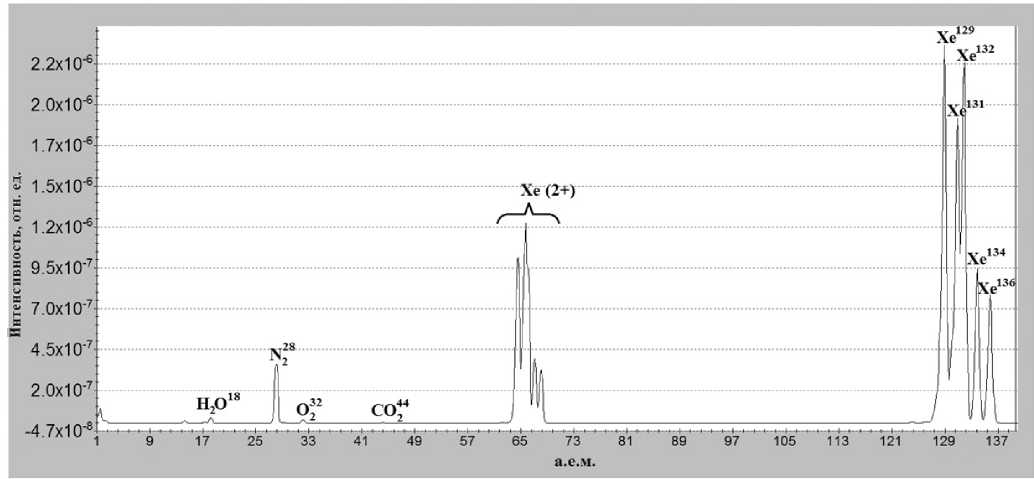

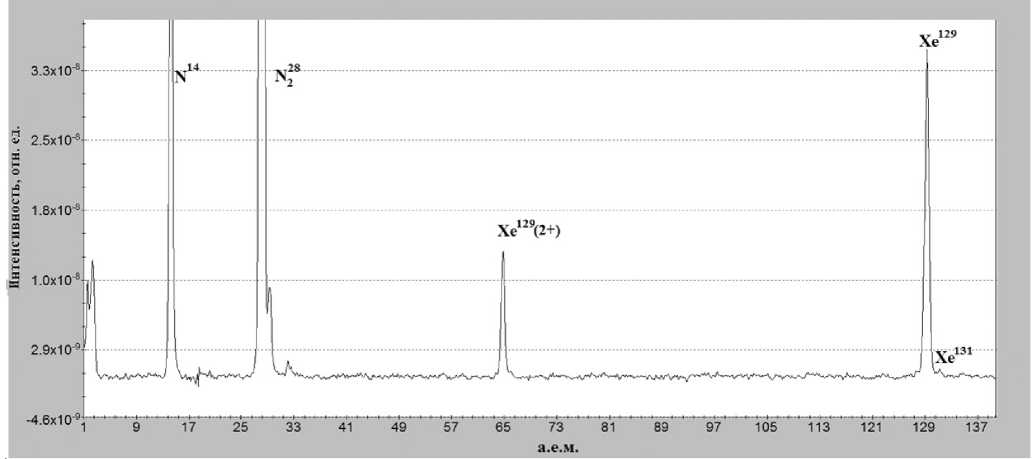

Поскольку давление в камере деструкции после разгерметизации ячеек может достигать 10÷ 20 торр, то в качестве транспортного капилляра был установлен фторопластовый капилляр длиной 500 мм и внутренним диаметром 0.5 мм. Такой капилляр обеспечивал необходимый перепад давления между камерой деструкции и ионизационной камерой масс-спектрометра. Так как основными компонентами смеси в ячейках являются азот и ксенон, то масс-спектры снимались в диапазоне 1–140 а.е.м.

В качестве исследуемых образцов были взяты ячейки с диаметром 20 мм, наполненные азотно-ксеноновой газовой смесью и имеющие неудовлетворительные сигналы ЯМР и ЭПР. Ячейки имели технологическую маркировку 352, 353 и 401.

Рис. 2. Масс-спектр газов в ячейке 353

Рис. 3. Масс-спектр газов в ячейке 401

В ячейки 352 и 353 при изготовлении был напущен природный ксенон, а при наполнении ячейки 401 производился последовательный напуск ксенона, обогащенного изотопами Хе129 и Хе131. Для калибровки масс-спектрометра была использована специальная калибровочная ячейка (КЯ) с диаметром 15 мм и с калиброванным составом двух газов — азот 66.7 % и природный ксенон 33.3 %. Исходя из соотношения интенсивности линий азота и ксенона в масс-спектре калиброванной ячейки, производились расчеты парциальных давлений газов в исследуемых ячейках. При этом из масс-спектров газа после деструкции ячеек вычитались масс-спектры остаточного газа в камере до деструкции.

Концентрация ксенона рассчитывалась, исходя из амплитуды сигнала изотопа 129 и данных о природном изотопическом составе ксенона, поскольку в масс-спектрах соотношения интенсивностей линий изотопов ксенона соответствовали природным. Образцы масс-спектров газов в исследуемых ячейках представлены на рис. 2, 3.

Обработанные данные сведены в таблицу, содержащую заданные при изготовлении и измеренные в наших экспериментах парциальные давления газов в ячейках. Как видно из таблицы, заявленные изготовителем и измеренные общие и парциальные давления компонентов азотно-ксеноновых смесей могут достаточно сильно различаться. Особенно критичным является наличие в некоторых ячейках паров воды, кислорода и других примесей, которые могут вступать в реакцию со щелочным металлом. В ячейке 401 выявлено не- удовлетворительно малое общее содержание ксенона и недостаточное изотопное обогащение смеси изотопом ксенона Хе131.

Полученные данные свидетельствуют о высокой информативности метода для контроля критически важных параметров смесей в ячейках. Существенное различие в заявленном и измеренном полном давлении газовой смеси может быть объяснено вытеканием газа при разогреве ячейки в процессе отпайки от вакуумного поста. Исследование ячеек с естественным ксеноном показало, что соотношение интенсивностей линий изотопов ксенона соответствует соотношению мольных долей изотопов в естественной смеси, следовательно, парциальный состав изотопов ксенона в естественной смеси не нарушается ни при наполнении ячеек, ни при их отпайке и достоверно детектируется масс-спектрометром после деструкции ячейки. В то же время выявлена возможность нарушения заданных парциальных давлений при смешивании различных газов, что особенно критично при смешивании ксенона, обогащенного изотопами Хе129 и Хе131.

ВЫВОДЫ

Разработанный масс-спектрометрический метод контроля качественного и количественного состава рабочей газовой смеси на примере анализа газонаполненных ячеек для квантового датчика вращения показал себя как достаточно точный, быстрый и удобный метод. Предложенный метод в первую очередь необходим на стадии отработки

Заданные при изготовлении (Заявл.) и измеренные (Измер.) на масс-спектрометре парциальные давления газов в ячейках

Работа выполнена в ИАП РАН в рамках государственного задания № АААА-А16-116041310010-6.

Список литературы Масс-спектрометрическое измерение состава газовых смесей в ячейках квантового датчика вращения

- Walker T.G., Larsen M.S. Spin-exchange-pumped NMR gyros//Advances in atomic, molecular, and optical physics. 2016. Vol. 65. P. 373-401.

- Литманович Ю.А., Вершовский А.К., Пешехонов В.Г. Г ироскоп на основе явления ядерного магнитного резонанса: прошлое, настоящее, будущее//Материалы пленарного заседания 7-й российской мультиконференции по проблемам управления, 07-09 октября 2014. С. 35-42.

- Вершовский А.К., Шевченко А.Н. Ядерный магнитный гироскоп: принцип действия, история, перспективы//Материалы XVII конференции молодых ученых "Навигация и управление движением", Санкт-Петербург, 17-20 марта 2015 г. С. 19-28.

- Bulatowicz M., Larsen M. Compact atomic magnetometer for global navigation (NAV-CAM)//Proc. IEEE PLANS, Apr. 2012. P. 1088-1093.

- Патент РФ на изобретение № 2408978, 10.01.2011.

- Патент РФ на полезную модель № 133354, 10.10.2013.

- Вершовский А.К., Пазгалёв А.С. Квантовые Mx-магнитометры с оптической накачкой: цифровые способы измерения частоты Mx-резонанса в быстро меняющемся поле//Журнал технической физики. 2006. Т. 76, вып. 7. С. 108-112.

- Groeger S., Bison G., Schenker J.L., Wynands R., Weis A. A high-sensitivity laser-pumped Mx-magnetometer//Eur. Phys. J. D. 2006. Vol. 38. P. 239-247.

- Happer W. Optical pumping//Reviews of modern physics. 1972. Vol. 44, no. 2. P. 170-249.

- Benumof R. Optical pumping. Theory and experiments//American Journal of Physics. 1965. Vol. 33. P. 151-160.

- Walker T.G., Happer W. Spin-exchange optical pumping of noble-gas nuclei//Reviews of modern physics. 1997. Vol. 69, no. 2. P. 629-642.

- Walker T.G. Fundamentals of spin-exchange optical pumping//Journal of Physics: Conference Series. 2011. Vol. 294, no. 1.

- Патент США N 7292031, 6.11.2007.

- Патент РФ на изобретение № 25584358, 27.06.2015.

- Попов Е.Н., Баранцев К.А., Литвинов А.Н., Курапцев А.С., Воскобойников С.П., Устинов С.М., Ларионов Н.В., Лиокумович Л.Б., Ушаков Н.А., Шевченко А.Н. Частотная линия ядерного магнитного резонанса в квантовом датчике вращения: Негативное влияние схемы детектирования//Г ироскопия и навигация. 2016. Т. 84, № 1. С. 3-13.

- Патент РФ на полезн. мод. № 94763, 27.05.2010.

- Кузьмин Ю.Д., Кузьмин А.Г. Масс-спектрометрический анализ состава газов на термальных площадках Камчатки в полевых условиях//Труды III научнотехнической конференции "Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России", г. Петропавловск-Камчатский, 9-15 октября 2011 г. Обнинск: ГС РАН, 2011. С. 1-5.

- Манойлов В.В., Кузьмин А.Г., Титов Ю.А. Метод обработки сигналов масс-спектров выдыхаемых газов на основе спектрального разложения в адаптивном базисе//Масс-спектрометрия. 2015. Т. 12, № 3. С. 194200.

- Елизаров А.Ю., Кузьмин А.Г., Полежаев А.В., Титов Ю.А., Черебилло В.Ю. Измерение коэффициента легочного газообмена во время анестезии//Биомедицинская радиоэлектроника. Москва, 2015. № 8. С. 1015.

- Манойлов В.В., Титов Ю.А., Кузьмин А.Г., Заруцкий И.В. Методы обработки и классификации масс-спектров выдыхаемых газов с использованием дискриминантного анализа//Научное приборостроение. 2016. Т. 26, № 3. С. 50-56. URL: http://213.170.69.26/mag/2016/abst3.php#abst7.

- Кузьмин А.Г., Ткаченко Е.И., Орешко Л.С., Титов Ю.А., Балабанов А.С. Метод масс-спектрометрической экспресс-диагностики по составу выдыхаемого воздуха//Медицинский академический журнал. 2016. Т. 16, № 4. С. 106-107.

- Kuzmin A.G., Tkachenko E.I., Oreshko L.S., Titov Yu.A., Balabanov A.S. The method of medical instant diagnostics based on real-time mass-spectrometric analysis of exhaled air composition//3rd ICMM PAN-ASIA PACIFIC CONGRESS ON MILITARY MEDICINE, 08.08.201612.08.2016, St.-Petersburg. Abstracts. P. 181-182.

- Манойлов В.В., Титов Ю.А., Кузьмин А.Г., Заруцкий И.В. Алгоритмы дискриминантного анализа для классификации масс-спектров выдыхаемых газов//Научное приборостроение. 2017. Т. 27, № 3. С. 33-42. URL: http://213.170.69.26/mag/2017/abst3.php#abst5.

- Tveryanovich Ju.S., Kuzmin A.G., Menchikov L.G., Kochemirovsky V.A., Safonov S.V., Tumkin I.I., Povolotsky A. V., Manshina A.A. Composition of the gas phase formed upon laser-induced copper deposition from solutions//Mendeleev Commun. 2011. Vol. 21. P. 1-3.

- Кочемировский В.А., Менчиков Л.Г., Кузьмин А.Г., Сафонов С.В., Тумкин И.И., Тверьянович Ю.С. Побочные реакции при лазерно-индуцированном осаждении меди из водных растворов комплексов Cu11//Известия Академии наук. Серия химическая. 2012. № 5. С. 1035-1041.

- Gordeychuk D.I., Kochemirovsky V.A., Sorokoumov V., Tumkin I.I., Kuzmin A.G., Balova I.A. Copper particles generated during in situ laser-induced synthesis exhibit catalytic activity towards formation of gas phase//Journal of Laser Micro/Nanoengineering. 2017. Vol. 12, no. 2. P. 57-61.