Масштаб усыхающих лесонасаждений в Архангельской области

Бесплатный доступ

Лесопатологическая ситуация и санитарное состояние лесного фонда в Архангельской области в определенный период времени была нестабильна. Леса Архангельской области ежегодно подвергаются воздействию комплекса неблагоприятных факторов природного и антропогенного характера. Для исследования и разработки мероприятий, направленных на использования древесины усыхающих лесонасаждений, следует проанализировать лесопатологическую ситуацию в лесном фонде.

Древесина из усыхающих лесонасаждений, масштаб, лесной фонд

Короткий адрес: https://sciup.org/140286326

IDR: 140286326

Текст научной статьи Масштаб усыхающих лесонасаждений в Архангельской области

Для того чтобы рассмотреть масштаб усыхающих лесонасаждений в Архангельской области стоит упомянуть статью, написанную Иваном Фёдоровым «Усыхает 10% лесов Архангельской области!» в журнале «ЛесПромИнформ» №8(30) в 2005 г [1]. Автор указывает, что по разным оценкам в 2005 г., признаки усыхания еловых лесов отмечаются на площади от 1,5 до 2 млн гектаров, объём поражённой древесины составляет 90-100 млн м3. Таким образом, сегодня с большой долей уверенности можно говорить об усыхании 100 млн м3 древесины на корню, то есть свыше 5% всех запасов древесины в области. В 2005 году Федеральное агентство лесного хозяйства подключилось к решению проблемы усыхающих еловых лесов. С 2004 по 2005 г. на территории Архангельской области работала экспедиция Российского центра защиты леса (Рослесозащита), которая пыталась определить масштабы бедствия. Экспедициями ФГУ «Рослесозащита» было отмечено усыхание и распад еловых древостоев, расположенных в междуречье Северной Двины и Пинеги, в результате действия комплекса неблагоприятных факторов, а именно изменения уровня грунтовых вод на фоне общего ослабления древостоев высоким возрастом, усугубленного масштабными рубками, проведёнными в долинах рек и нарушившими гидрологический режим лесных участков, расположенных в зонах водосбора этих рек. Последующее воздействие стволовых вредителей и болезней леса способствовало дальнейшей деградации насаждений. На 2019 г. окна вывалов пораженных ельников активно зарастают рябиной, берёзой, осиной и ивой, что в значительной степени снижает пожарную опасность лесов. Состояние елового подроста по качеству охвоения и величине прироста позволяют оценить его как благонадёжный.

В 2011 г. учёные факультета лесоводства Хельсинкского университета, НИИ леса Финляндии (Metla) и Архангельского Северного научно-исследовательского института лесного хозяйства исследовали обнаруженные в еловых лесах Архангельской области случаи усыхания лесов на больших территориях и их причины. Объектом пристального внимания стал Двинской лес площадью более миллиона гектаров, расположенный в районе водораздела рек Двина и Пинега. Этот регион весьма важен с точки зрения лесных запасов и своих природоохранных ценностей. Двинский лес - один из крупнейших ещё оставшихся естественных лесных комплексов в Северной Европе. В обследованных лесах уровень смертности деревьев был наиболее высоким в 1999-2004 годы, пик пришёлся на 2001 год. В течение этих пяти лет погиб 21 процент деревьев, в то время как за предшествующие этому периоду двадцать лет ежегодный уровень смертности среди деревьев составлял всего 0,5 процента. На основании изменений в радиусном росте деревьев можно сделать вывод, что предыдущие случаи гибели лесов датируются 1880-ми и 1940-ми годами. Таким образом, гибель деревьев не является чем-то новым для этого региона, несмотря на то, что последний случай был, вероятно, скорее исключением и по своей масштабности, и по своей силе за последние 200 лет проведения наблюдений.

Сравнение данных гибели деревьев и климата выявило, что исключительная засуха и стала, вероятно, фактором, объясняющим данное явление. Мелкозернистая, легко пропускающая влагу почва в этом регионе привела обладающие поверхностной корневой системой ели к стрессовому состоянию. В результате засухи деревья также подверглись воздействию вредителей, одной из причин смертности стало также обильное распространение короеда-типографа. На основании климатологической информации можно рассчитать, что в течение последних ста лет лесная почва была самой сухой в 1999 году, а регион страдал от засух также в 2000 и 2001 годах. Между климатическими перепадами и динамикой ельников имеется чёткая связь. Если в связи с изменением климата летние периоды засухи будут увеличиваться, то это существенно повлияет на ельники, растущие в аналогичных условиях в Северной Европе и на их развитие» [2]. Следует проанализировать выше представленную информацию с условием сегодняшнего дня, какие изменения произошли в повышенном патологическом отпаде деревьев в Архангельской области.

-

I. Площадь территории Архангельской области, административнотерриториальное деление.

На 01.01.2018 на территории Архангельской области (далее – область) действуют 204 муниципальных образования: 7 городских округов, 19 муниципальных районов, 20 городских поселений, 158 сельских поселений. Область расположена в Северо-Западном федеральном округе и занимает площадь 41 310 тыс. га, в том числе:

-

1) муниципальные районы: Вельский –1 060 тыс. га; Верхнетоемский – 2 045 тыс. га; Вилегодский – 470 тыс. га; Виноградовский –1 250 тыс. га; Каргопольский – 1 013 тыс. га; Коношский –845,9 тыс. га; Котласский – 630 тыс. га; Красноборский – 950 тыс. га; Ленский – 1 070 тыс. га; Лешуконский – 2 810 тыс. га; Мезенский – 3 440 тыс. га; Няндомский – 810 тыс. га; Онежский – 2 470 тыс. га; Пинежский – 3 210 тыс. га; Плесецкий – 2 750 тыс. га; Приморский – 4 610 тыс. га; Устьянский – 1 072 тыс. га; Холмогорский – 1 680 тыс. га; Шенкурский – 1 130 тыс. га;

-

2) городские округа: город Архангельск – 29,4 тыс. га; город Коряжма – 2,2 тыс. га; город Котлас – 8,0 тыс. га; город Мирный – 5,1 тыс. га; город Новодвинск – 4,1 тыс. га; город Онега - 16,4 тыс. га; город Северодвинск – 12 тыс. га;

-

3) Новая земля – 13 780 тыс. га; Земля Франца-Иосифа – 16 134 тыс. га.

Площадь земель, на которых расположены леса Архангельской области по данным государственного лесного реестра (далее – ГЛР) по состоянию на 01.01.2018, составляет 29 332,3 тыс. га и занимает 71 % от общей площади области. При этом лесными насаждениями занято 22 331,6 тыс. га. Без учета площади безлесных арктических островов (10,4 млн га) лесистость области составляет 72,3 %, что характеризует ее как многолесный регион Российской Федерации. С учетом островов Белого моря и Северного Ледовитого океана, Новой Земли, административных районов и городов лесистость Архангельской области составляет 54,1 %.

На землях лесного фонда организованы 28 лесничеств и один лесопарк (Сийский лесопарк). Кроме того, как основные территориальные единицы управления в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, образованы 4 лесничества на землях особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 1 лесничество на землях обороны и безопасности.

Площадь лесов, расположенных на землях лесного фонда, на 01.01.2018 г. составляет 28 361959 га. В лесном фонде на 01.01.2018 г. лесные земли занимают 22 126,0 тыс. га (78,0 %), из них на занятые лесными насаждениями приходится 95,2% (21695,0 тыс. га) или 76,4 % от общей площади лесного фонда. Нелесные земли (22%) представлены, в основном, болотами и водами. Защитные леса произрастают на площади 8739,9 тыс. га (30,8 %), эксплуатационные – на площади 19 622,1 тыс. га (69,2 %).

На территории Архангельской области выделено три лесных района, входящих в две лесорастительные зоны:

-

- зона притундровых лесов и редкостойной тайги (12,3 % от общей площади лесов области): район притундровых лесов и редкостойной тайги Европейско-Уральской части РФ.

-

- таежная зона (87,7 %): Северо-таежный район Европейской части РФ, Двинско-Вычегодский таежный район.

Наибольшие площади лесов сосредоточены в Северо-таежном и ДвинскоВычегодском лесных районах, где преобладают леса, расположенные на землях лесного фонда [3].

Лесистость лесных районов закономерно повышается в направлении с севера на юг, с притундровых лесов и редкостойной тайги к Двинско-Вычегодскому таежному лесному району, увеличиваясь с 45,8 % (Мезенское лесничество) до 94,2 % (Выйское лесничество) по отдельным лесничествам.

-

II. Распределение площади насаждений по породам и группам возраста

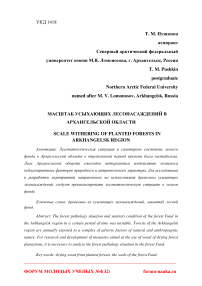

В лесном фонде области доминирующее положение занимают ельники, составляя 53,7% земель покрытых лесной растительностью, вдвое реже представлены сосняки - 26,7%, березняками занято 17,6%, осинниками - 1,9% [3].

Площадь насаждений по породам Архангельской области

Ельники Сосняки Березняки Осинники

Рисунок 1 - Породная структура насаждений лесов Архангельской области.

Несмотря на преобладание хвойных насаждений, породную структуру лесов области нельзя рассматривать как естественную. Большая часть мягколиственных насаждений возникла на местах сплошных рубок. Даже при сохранении елового подроста, формируются не хвойные, а мягколиственные насаждения со вторым ярусом из ели. Аналогичный процесс происходит и с лесными культурами. В настоящее время среди хвойных насаждений в целом, и особенно ельников в частности, очень мало приспевающих, преобладают спелые и перестойные насаждения.

Среди хвойных насаждений наиболее продуктивными являются приспевающие сосняки, где запас древесины составляет - 183,8 кбм/га, а из лиственных - спелые и перестойные осинники, где запас древесины составляет 243,1 кбм/га. По возрастным группам на территории лесного фонда области преобладают спелые и перестойные древостои, на их долю приходится 56,9%.

Вследствие длительной эксплуатации приречных и прижелезнодорожных районов, современное географическое размещение и структура эксплуатационного фонда не благоприятны для лесоэксплуатации. В Вельском, Вилегодском, Коношском, Котласском, Обозерском, Плесецком, Пуксоозерском и Устьянском лесничествах доля спелых и перестойных хвойных насаждений в общей площади эксплуатационных лесов составляет от 13% до 28%. Основные массивы хвойного эксплуатационного фонда сосредоточены на удаленных территориях северных и восточных районов области, где отсутствуют магистральные пути транспортировки древесины.

-

III. Лесопатологическое обследование на территории Архангельской области.

Леса Архангельской области ежегодно подвергаются воздействию комплекса неблагоприятных факторов природного и антропогенного характера. Результатом негативного воздействия этих факторов может стать повышенный патологический отпад деревьев в насаждениях, увеличение площадей поврежденных и погибших насаждений.

В результате проведенной оценки уязвимости лесных экосистем определены виды насаждений, наиболее подверженные воздействию неблагоприятных погодных условий и почвенно-климатических факторов: это, в первую очередь, спелые и перестойные чистые и с преобладанием ели в составе, среднебонитетные и низкобонитетные ельники. Насаждения сосны и березы от воздействия неблагоприятных погодных условий и почвенно-климатических факторов страдают намного меньше. Это объясняется большей восприимчивостью ели к воздействию ослабляющих факторов.

Таким образом, наличие значительных площадей спелых и перестойных чистых и с преобладанием в составе, среднебонитетных и низкобонитетных ельников повышает уровень уязвимости лесов Архангельской области (Рис.2).

Нловньи обозначен ня

Спелые и пеэе=то*б#е Хво*е#е

-

□ о

-

□ of о до 50 тыс ее

Dot 50до 150 тысее

-

□ ox 150 до 300 тыс га

-

□ от 300 до 600 тыс. га

-

□ от 600 до 1000 тыс. га

-

□ от 1 до 2 млн га

-

□ от 2 ДО 3 мех г»

-

□ от Эдо5кх га

Я от 5 до 8 млн. г»

Я более 8 мгн га

Рисунок 2 - Распределение площади лесных насаждений Архангельской области по группам пород, группам возраста на 01.01.2019 г [4].

Риск увеличения частоты проявления последствий экстремальных погодных явлений в лесах может быть уменьшен в результате формирования разновозрастных смешанных и многоярусных насаждений, корректировки длительности цикла лесоразведения с целью минимизации рисков ветровала и бурелома в лесах, совершенствования технологий заготовки древесины для минимизации рисков ветровала и бурелома в лесах проведением мероприятий: рубок обновления с целью омоложения насаждений, рубок сохранения с целью повышения устойчивости насаждений, рубок ухода в молодняках в целях формирования смешанного состава насаждения.

Риск увеличения частоты вспышек массового размножения вредных организмов в лесах может быть уменьшен совершенствованием системы лесопатологического обследования, мер по предупреждению распространения вредных организмов, в первую очередь, в спелых и перестойных насаждениях с преобладанием ели.

Анализируя данные отчетности, необходимо отметить, что во всех лесничествах Архангельской области есть насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью.

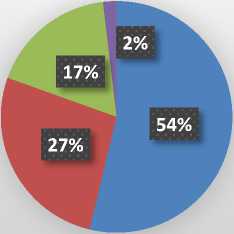

По данным Обзора санитарного и лесопатологического состояния лесов Архангельской области, подготовленного филиалом ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Архангельской области» выявлено, что основной причиной ослабления и гибели насаждений за предыдущее десятилетие, остаются неблагоприятные погодные условия и почвенно-климатические факторы (96,5% от площади всех поврежденных и 95,2 % от площади всех погибших насаждений). Значительно менее существенно влияние лесных пожаров (3,5 %) и биологических (вредные организмы, болезни) и антропогенных факторов. Насаждения, ослабленные в результате их негативного воздействия, относятся преимущественно к степени усыхания 10,1-40% (Рис. 3).

Насаждения,погибшиеза текущий год, площадь, га

В том числе погибших, оставшихся на корню на конецтекущего года,га*

Площадь насаждений с наличиемусыхания на конец года, га

Площадь насаждений с наличиемусыхания на конец года, га

Площадь насаждений с наличиемусыхания на конец года, га

Площадь насаждений с наличиемусыхания на конец года, га

Площадь насаждений с наличиемусыхания на конец года, га

Рисунок 3 - Распределение участков лесных насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью по величине усыхания и причинам их ослабления и гибели на конец 2018 года.

Диаграмма составлена на основании данных отчёта 1-ОЛПМ, данных формы лесного реестра 10-ОИП и сводного Реестра лесных участков, занятых повреждёнными или погибшими лесными насаждениями за 2018 год, аналогичные показатели которых полностью соответствуют друг другу.

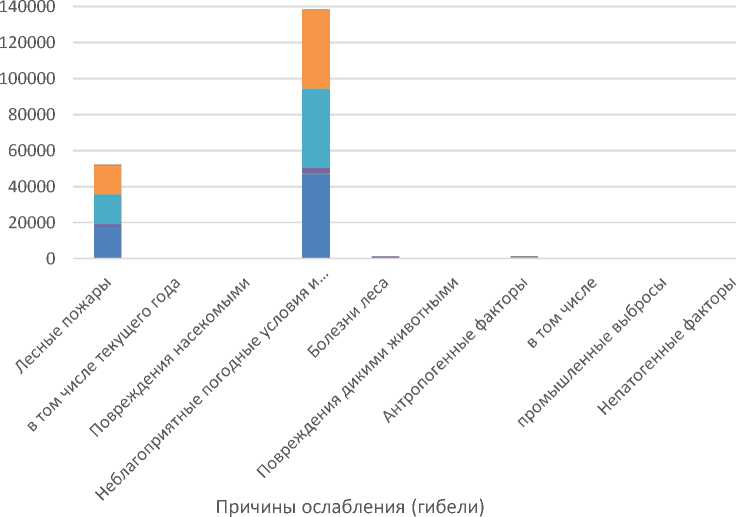

Менее губительное влияние оказывают болезни леса и повреждения насекомыми. Насаждения, ослабленные в результате их негативного воздействия, относятся преимущественно к степени усыхания 10,1-40% (Рис.4).

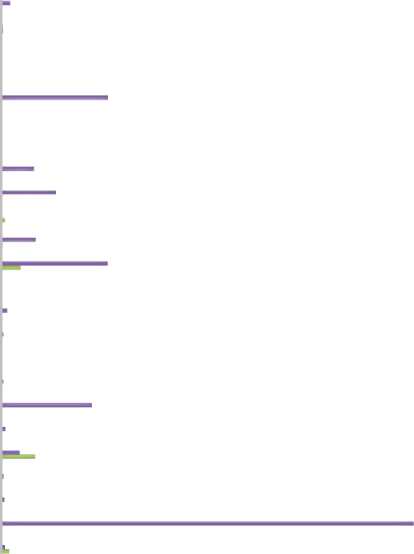

Яренское

Шенкурское

Холмогорское Устьянское Сурское s: Соловецкое

Сийский лесопарк VO Северодвинское

о

IS Приозёрное g Пинежское

^ Онежское

T Обозерское

X Няндомское

< Мезенское ru s Лешуконское

CD Красноборское

I Котласское

I—

У Карпогорское

Емецкое Выйское

Вилегодское Вельское Березниковское Архангельское

|

0 5000 10000 |

15000 20000 25000 30000 |

|

Площадь, га |

■ неблагоприятные погодные условия и почвенно-климатические факторы

■ болезни леса

■ повреждение дикими животными

■ антропогенные факторы

■ антропогенные факторы

■ непатогенные факторы

Рисунок 4 – Распределение участков лесных насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью по причинам их ослабления и гибели на конец 2018 года

Анализируя диаграмму (рис.4) необходимо отметить, что в большинстве лесничеств Архангельской области есть насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью. Причиной неудовлетворительного состояния большинства из них является комплекс факторов, основным из которых считается изменение уровня грунтовых вод в результате неблагоприятных погодных условий, усугублённое высоким возрастом древостоев, при котором произошло естественное снижение устойчивости деревьев к воздействию неблагоприятных факторов и возможности восстановления их жизнеспособности после выхода из стрессовых ситуаций. Основная часть таких насаждений сосредоточена в междуречье Северной Двины и Пинеги с максимумом в Березниковском лесничестве (42% от всех расстроенных насаждений).

При наличии в насаждении доли деревьев от IV категории состояния и выше до 10% от запаса древостоя, усыхание считается слабым; средняя степень характеризуется наличием 10,1-40% текущего отпада, а при отпаде более 40% степень усыхания является высокой [5].

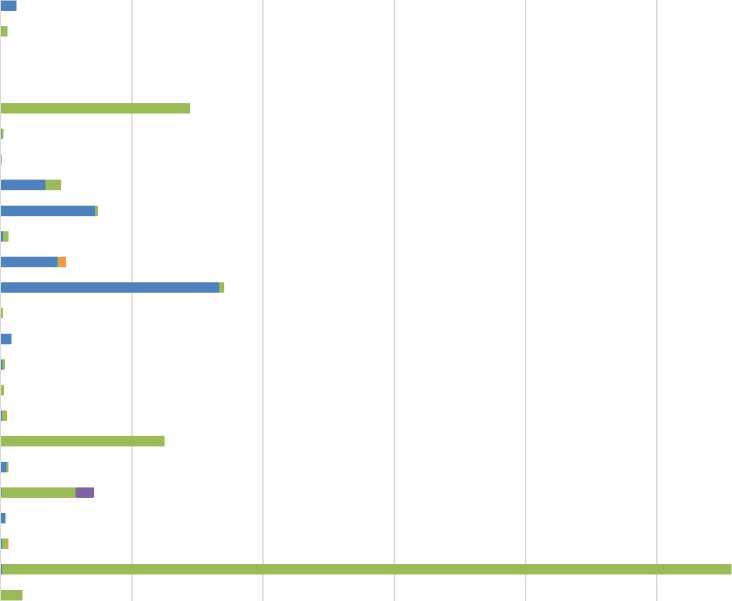

Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью по величине усыхания на конец 2018 года неравномерное, наиболее представлены насаждения с высокой степенью усыхания 60,7 тыс. га (92% от общей площади насаждений с наличием усыхания на конец года). Наибольшая площадь расстроенных насаждений 44,9 тыс. га (68%) территориально сосредоточена в «зоне усыхания ельников» (Березниковское, Верхнетоемское, Выйское, Карпогорское и Сурское лесничества) с максимумом в Березниковском лесничестве. Для данной территории характерно преобладание спелых и перестойных еловых древостоев.

Но в целом, причиной неудовлетворительного состояния поврежденных насаждений является комплекс факторов, основным из которых считается изменение уровня грунтовых вод в результате неблагоприятных погодных условий, усугублённое возрастом перестойных ельников, который способствует естественному снижению устойчивости деревьев к воздействию неблагоприятных факторов и возможности восстановления их жизнеспособности после выхода из стрессовых ситуаций. Основная часть таких насаждений сосредоточена в междуречье Северной Двины и Пинеги (Выйское и Сурское лесничества). Дальнейшей деградации этих насаждений способствовало последующее воздействие стволовых вредителей и болезней леса. Большая часть поврежденных насаждений утратила свою устойчивость, и отработана короедом-типографом.

По состоянию на 01 января 2019 года в лесном фонде Архангельской области насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью были зафиксированы в 23 лесничествах и Сийском лесопарке на общей площади 66,1 тыс. га (из них 60,5 тыс. га признаны погибшими). Причём 68% этой площади сосредоточено в Березниковском, Выйском, Карпогорском и Сурском лесничествах, где в 2004-2005 годах экспедициями ФГУ «Рослесозащита» было отмечено усыхание и распад еловых древостоев, расположенных в междуречье Северной Двины и Пинеги, в результате действия комплекса неблагоприятных факторов, а именно изменения уровня грунтовых вод на фоне общего ослабления древостоев высоким возрастом, усугубленного масштабными рубками, проведёнными в долинах рек и нарушившими гидрологический режим лесных участков, расположенных в зонах водосбора этих рек. Последующее воздействие стволовых вредителей и болезней леса способствовало дальнейшей деградации насаждений. В настоящее время окна вывалов пораженных ельников активно зарастают рябиной, берёзой, осиной и ивой, что в значительной степени снижает пожарную опасность лесов. Состояние елового подроста по качеству охвоения и величине прироста позволяют оценить его как благонадёжный [4].

Влияние антропогенных факторов на состояние древостоев проявляется преимущественно в сосновых насаждениях, пройденных подсочкой. Наибольшая площадь таких насаждений отмечена в Онежском лесничестве.

Большая часть погибших и поврежденных насаждений находится в труднодоступной местности (Выйское, Пинежское, Карпогорское, Лешуконское, Мезенское, Онежское, Северодвинское, Сурское, Яренское лесничества) на их долю приходится 27,5 тыс.га погибших и поврежденных насаждений.

Согласно реестра ГЛПМ на территории планируемого ООПТ, в границах Березниковского лесничества под данный мораторий попадает 20 тыс. га погибших и поврежденных насаждений.

При наличии в насаждении доли деревьев от IV категории состояния и выше до 10% от запаса древостоя, усыхание считается слабым; средняя степень характеризуется наличием 10,1-40% текущего отпада, а при отпаде более 40% степень усыхания является высокой (Рис.5).

Яренское

Шенкурское Холмогорское Устьянское

Сурское

Соловецкое

Сийский лесопарк Северодвинское Приозёрное Пинежское га „

Онежское г Обозерское

I Няндомское

V Мезенское

Лешуконское

Красноборское Котласское Карпогорское Емецкое Выйское Вилегодское Вельское Березниковское Архангельское

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

-

■ По степени усыхания

-

■ По степени усыхания

= По степени усыхания

= По степени усыхания

Площадь насаждений с наличием усыхания на конец года, га

Рисунок 5 – Распределение участков лесных насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью по величине усыхания на конец 2018 года.

Как видно из диаграммы распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью по величине усыхания на конец 2018 года неравномерное, наиболее представлены насаждения с высокой степенью усыхания 60,7 тыс. га (92% от общей площади насаждений с наличием усыхания на конец года). Наибольшая площадь расстроенных насаждений 44,9 тыс. га (68%) территориально сосредоточена в «зоне усыхания ельников» (Березниковское, Верхнетоемское, Выйское, Карпогорское и Сурское лесничества) с максимумом в Березниковском лесничестве. Для данной территории характерно преобладание спелых и перестойных еловых древостоев.

Площадь нарушенных и ослабленных насаждений по Архангельской области составляет 0,3% от площади земель покрытых лесной растительностью.

В настоящее время проводится инвентаризация погибших и поврежденных насаждений по данным космического мониторинга, на конец 2018 года ожидается списание 451 тыс. га погибших и поврежденных насаждений, в ходе инвентаризации на территории области останется 66,0 тыс.га погибших и поврежденных насаждений (письмо Филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Архангельской области» от 27.11.2018 № 03-07/1032). Согласно реестра ГЛПМ порядка 40 процентов площадей приходится на лесные земли переданных в пользование, 60 процентов на не арендованной территории.

В 2018 году погибшие леса разработаны лишь на 0,02%. Не смотря на то, что площадь насаждений, оставшихся на корню, погибших от действия различных негативных факторов, по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, в результате проведения инвентаризации и санитарно-оздоровительных мероприятий снизилась на 87%, при сохранении такой динамики, когда площадь ежегодно выявляемых погибших насаждений в разы превышает площадь проведённых в них рубок, неизбежно происходит накопление общего отпада, что негативно сказывается на пожарной, санитарной и лесопатологической обстановке.

Таблица 1 – Динамика гибели лесов Архангельской области за 10 лет

|

Год |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

|

Площадь погибших насаждений за год, га |

16358,9 |

24939,9 |

27589,6 |

18971,2 |

3781,9 |

4454,0 |

6693,0 |

4993,2 |

213,2 |

342,9 |

|

Площадь погибших насаждений, оставшихся на корню на конец года*, га |

1344816,7 |

1344515,2 |

1337186,7 |

1345950,5 |

711094,7 |

692769,4 |

561943,4 |

546552,0 |

324286,1 |

60452,1 |

* - нарастающим итогом с учётом рубок

Рисунок 6 – Площади погибших лесов Архангельской области за последние 10 лет[3]

Динамика гибели лесов области напрямую связана с процессом усыхания еловых древостоев (Рисунок 6). Стабильная ситуация, при которой ежегодная гибель насаждений не превышала 0,01% площади земель, покрытых лесной растительностью, резко изменилась после получения материалов по результатам работ экспедиций ФГУ «Рослесозащита» (2004 – 2005 гг.), вследствие чего гибель насаждений была зафиксирована на площади 563,3 тыс. га.

Подводя итог необходимо отметить, что в 2007 году по рекомендациям ФГУ «Рослесозащита» изменилась методика отнесения насаждений к погибшим, в результате чего погибшими считаются насаждения со степенью усыхания более 40,0%. В связи с тем, что ежегодно площади погибших лесов области охватывались санитарнооздоровительными мероприятиями не полностью, происходило их накопление. В результате актуализации и инвентаризации данных о санитарном состоянии насаждений в зоне усыхания ельников в 2013 году были исключены из погибших насаждения на площади более 600,0 тыс. га, что привело к значительному снижению общей площади погибших лесов области. В 2014-2018 годах из погибших были исключены ещё порядка 1000,0 тыс. га.

Таким образом, сегодня с большой долей уверенности можно говорить об усыхании древесины на корню в больших масштабах, т.к. изменение методики отнесения насаждений к погибшим искусственно уменьшило масштаб усыхания лесов в Архангельской области. Ежегодное исключение погибших насаждений из реестра не меняет санитарное состояние леса, неизбежно происходит накопление общего отпада, что негативно сказывается на пожарной, санитарной и лесопатологической обстановке. Впрочем, и это не все беды с усыхающими ельниками. Пока лесникам везёт: в массивах усохших лесов не было зарегистрировано ни одного пожара, и даже лесохозяйственники по большому счёту не знают, как поведёт себя огонь, попав в такую «благодатную» среду. Думается, что высохшие ельники (особенно «свежие», с уже высохшей, но ещё не опавшей хвоёй) представляют собой «ужасную пороховую бочку», ведь сухая древесина (это известно всем) воспламеняется быстро и легко [1]. И если такое случится, то об архангельских пожарах ещё долго будут говорить по всей России, ведь помимо лесов огнём может смести и несколько деревень, расположенных вокруг и внутри двинско-пинежского массива.

Список литературы Масштаб усыхающих лесонасаждений в Архангельской области

- Усыхает 10% лесов Архангельской области! // ЛесПромИнфо. Режим доступа: https://lesprominform.ru/jarticles.html?id=1578 (дата обращения: 10.04.2019 г.).

- НИИ леса Финляндии (Metla) обнародовал причины усыхания еловых лесов Архангельской области. //ЛесПромИнфо. Режим доступа: https://lesprominform.ru/news.html?id=1870 (дата обращения: 10.04.2019 г.).

- Лесной план Архангельской области Российской Федерации на 2019-2028 годы. Режим доступа: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/rus155906.pdf.

- Карта леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) Архангельской области // ЛВПЦ. Режим доступа: http://hcvf.wwf.ru/ru/contacts (дата обращения: 10.04.2019 г.).

- Информация о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов Архангельской области за 2018 год и прогноз лесопатологической ситуации на 2019 год. // Центр защиты леса Архангельской области.