Массовое средневековое захоронение в Ярославле (предварительные результаты)

Автор: Энговатова А.В., Осипов Д.О., Гончарова Н.Н., Бужилова А.П.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Антропологические исследования

Статья в выпуске: 224, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328024

IDR: 14328024

Текст статьи Массовое средневековое захоронение в Ярославле (предварительные результаты)

White T. D ., 1986. Cut marks on Bodo cranium: a case of prehistoric defleshing // American Journal of Physical Anthropology. Vol. 69.

А. В. Энговатова, Д. О. Осипов, Н. Н. Гончарова, А. П. Бужилова

МАССОВОЕ СРЕДНЕВЕКОВОЕ ЗАХОРОНЕНИЕВ ЯРОСЛАВЛЕ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)

История ярославской археологии тесно связана с Успенским собором. Первые археологические разведки на территории Стрелки были начаты в связи с реконструкцией и благоустройством данного участка городской территории после разборки Успенского собора в 1938 г.

В 1938 г. под руководством М. К. Каргера и П. Н. Третьякова были проведены археологические исследования, в ходе которых на территории Стрелки было зало- жено четырнадцать шурфов. В результате были исследованы территории к северу от собора, южная и западная оконечности Стрелки и край Медведицкого оврага у церкви «Никола Рубленый город». Наиболее информативной оказалась траншея, примыкавшая к абсидам собора, в которой был обнаружен участок с культурным слоем XI–XIV вв. (Воронин, 1949). Отчет о раскопках М. К. Каргера и П. Н. Третьякова утрачен, однако в фондах Ярославского музея-заповедника хранится коллекция археологического материала и архитектурных деталей из раскопок 1938 г. Заметим, что каких-либо выразительных находок XI–XII вв. в ней нет.

Н. Н. Воронин исследовал территорию Успенского собора в 1940 г., когда на этом месте уже был разбит городской парк. Исследователя интересовали местоположение и планировка древнейшего Успенского собора, построенного в 1215 г. князем Константином Ростовским, и его отношение к новым зданиям собора 1504 и 1646 гг., а также характер и датировка культурного слоя на территории древнейшей части Ярославля. Для выяснения данных вопросов в непосредственной близости от Успенского собора был заложен раскоп площадью 100 м2, а во внутреннем пространстве четверика храма – шурф (№ XV).

Основные выводы ученого 2 1 сводятся к следующему: здание последнего собора (1646 г., по Н. Н. Воронину) построено на месте, ранее не затронутом строительством. Предшествующие ему храмы (1215 г.; начала XVI в.) располагались поблизости: в слоях основного раскопа встречены архитектурные детали собора XIII в.

Возникновение догородского поселения на территории Стрелки исследователь относит к IX–X вв. Последующие напластования XI–XVII вв. Н. Н. Воронин делит на несколько горизонтов, отличающихся характером слоя и составом находок. Характеризуя ранние городские слои XI–XII вв., автор отмечает бедный состав инвентаря.

Среди дальнейших археологических изысканий на территории «Рубленого города» наибольший интерес представляют работы В. В. Праздникова. В результате работ 1993 и 1994 гг. были исследованы два сравнительно больших участка: один – у церкви «Никола Рубленый город» (144 м2), другой – у Митрополичьих палат (88 м2). Полученные материалы позволили исследователю сделать интересные выводы о времени возникновения городского посада, формирование которого он относит к XII в. Появление древнего поселения на Стрелке автор связывает с XI в., указывая при этом на значительные нарушения древнейших отложений, местами полностью уничтоженных при последующем строительстве (Праздников, 1998).

Ярославская экспедиция ИА РАН под руководством А. В. Энговатовой начала полевые работы в августе 2004 г. Тогда был заложен раскоп площадью 400 м2. В 2005 г. исследуемая площадь увеличилась до 1200 м2.

Изначально были поставлены две задачи: одна из них связана с полным раскрытием фундаментов Успенского собора (в рамках проекта по восстановлению храма), его датировкой и определением места данного собора по отношению к его предшественникам. Другая касалась изучения культурного слоя древнейшей части Ярославля, определения времени и характера первоначального освоения участка и его дальнейшего использования.

Многогранная форма раскопа была продиктована стремлением максимально раскрыть фундаменты собора, исключив участки, нарушенные перекопами. В наиболее информативных местах (северо-восточная часть раскопа) были сделаны дополнительные прирезки. С целью обнаружения фундаментов более раннего храма в северо-восточной части строительной площадки был заложен дополнительный шурф площадью 4 м2.

Фоновая мощность культурных отложений, исследованных на данном участке, составила 2,7–2,8 м. Позднейшие наслоения, образовавшиеся в связи с возведением поздних пристроек к собору, последующей разборкой храма и сооружением городского сквера 1937–1939 гг., составляющие 1,2–1,5 м, выбирались при помощи механизмов.

Разборка нижележащих напластований проводилась с использованием послойно-квадратной методики с переборкой грунта вручную и отбором находок на месте.

Всего на исследуемой площади было выявлено 25 жилых и хозяйственных построек различной степени сохранности, зафиксировано более сотни хозяйственных и строительных ям, что свидетельствует об активном освоении этой территории на протяжении всего исследуемого периода. В результате раскопок удалось проследить смену планировки и застройки данного участка, выявить следы мощных пожаров, в том числе упомянутых в письменных источниках под 1501 и 1658 гг.

Из числа изученных комплексов и сооружений выделяется одно сооружение, на характеристике которого остановимся более подробно. Это заглубленная постройка размерами 4 х 2,6 м, вытянутая в направлении СЗ-ЮВ. Сооружение было заглублено в материк на 60–70 см. Его контуры фиксировались с уровня предматерика. Постройка сохранилась практически полностью, за исключением СЗ и ЮЗ углов, пробитых фундаментными рвами абсиды Успенского собора и пристроенной к нему теплой церкви Василия и Константина (1830 г.). Частично пострадала также восточная стена сооружения.

Стенки котлована были укреплены частоколом, от которого в придонной части котлована сохранились ямки, заполненные древесным тленом. Диаметр кольев – 8–10 см; они поставлены вплотную и располагаются по линии стен строения, по периметру котлована (риc. 1). По-видимому, частокол был вкопан, поскольку дно ямок располагается примерно на одном уровне. Перекрытие строения могло опираться на столбовые опоры, следы которых прослежены по столбовым ямам большего диаметра (20–30 см), расположенным с интервалом около 80 см у стен постройки и в ее центральной части. Вход в постройку находился со стороны ее ЮВ угла. Он прослежен по характерному привходовому пандусу.

Очевидно, постройка погибла от пожара. На это указывает большое количество обожженных плах и сгоревшего зерна, зафиксированных в придонной части постройки и в ее заполнении.

Со временем бытования сооружения связаны следующие находки, обнаруженные в ее придонном заполнении: два жернова (целый и половина), железный топор и остатки зерна. Состав инвентаря свидетельствует о хозяйственном назначении постройки, которая была, скорее всего, самостоятельным сооружением.

Рис. 1. Следы укрепления стен частоколом;

в придонной части котлована сохранились ямки от него, заполненные древесным тленом

В заполнении были обнаружены человеческие костяки, беспорядочно уложенные в шесть ярусов (см. вкл., риc. I). Погребение завалено обгоревшими бревнами, плахами и отдельными крупными камнями. При разборе костяков были найдены проволочные височные кольца, каменный четырехконечный крест-тельник, стеклянные бусы, обломки стеклянных браслетов, которые позволяют датировать эти слои началом XIII в.

По-видимому, после пожара, уничтожившего саму постройку, ее котлован был использован для массового захоронения людей. Факт массового захоронения нескольких десятков разновозрастных индивидов в разрушенном пожаром строении красноречиво свидетельствует о трагичности событий, происшедших в средневековом Ярославле в начале XIII в.

Антропологический анализ

Специальный анализ антропологических источников был направлен на выяснение причин драматического события.

На некоторых участках массового захоронения вследствие позднесредневековых строительных работ (ров для фундамента церкви) и/или нарушения слоев залегания погребенных костные останки располагались не в анатомическом порядке. Черепа, нижние челюсти, и отдельные кости посткраниальных скелетов были сильно фрагментированы или отличались чрезвычайной некомплектностью, что обусловило невозможность группировки черепов, единичных костей скелетов в костяки, достоверно принадлежащие отдельным субъектам. Общая численность останков этих индивидуумов определялась суммированием количества целых черепов, черепных коробок/черепных крышек с количеством лобных костей/фрагментов лобных костей, с обязательно сохранившимися областями точки glabella. Для контроля подсчитывалось количество затылочных костей/фрагментов затылочных костей, с обязательно сохранившимися задними краями большого затылочного отверстия с точкой opistion и нижних челюстей с фрагментами в области gnation. При суммировании учитывалось максимальное количество наблюдений по фрагментам костей лобного, затылочного отделов черепов и нижних челюстей. Отдельно рассчитывались парные трубчатые кости (или однотипные кости по одной стороне тела), крылья тазовых костей (по одной стороне тела) и крестцы. Сведение результатов в общую таблицу дало информацию о минимально и максимально возможном исходном количестве захороненных индивидов на переотложенных участках массового погребения.

Можно утверждать, что среди недифференцированной части захоронения достоверно определимы 29 взрослых индивидов и 17 детей. Среди этого количества достоверно определен пол и возраст у 21 взрослого, а у 14 детей – возраст.

В целом же предварительные итоги исследования демографической структуры населения позволяют заключить, что перед нами разновозрастная группа, состоявшая из 97 человек. Число детей не превышает трети от числа обнаруженных.

Исследованная серия уникальна по своему происхождению, т. к. представляет, по сути, одномоментный хронологический срез, что приближает ее к традиционной биологической группе. Таким образом, помимо традиционных па-леодемографических методов анализ демографической структуры проводился и редко используемым приемом с учетом возможности оценить биологическую выборку, а не палеоантропологическую серию (Бужилова, 1995).

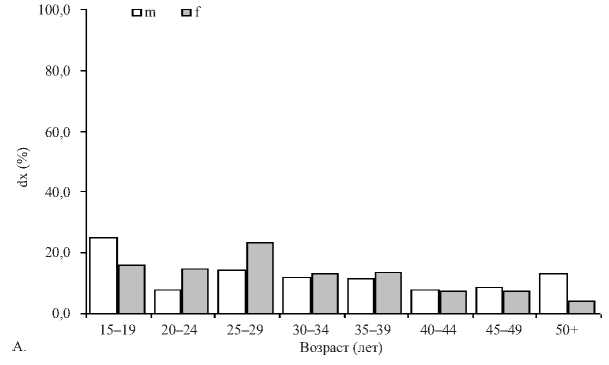

При разборе половозрастного разнообразия в серии были использованы два гипотетических варианта возрастной структуры населения: 1) в виде правильной пирамиды и 2) в форме колокола. Первый вариант по демографической рубрикации определяет молодую (растущую) популяцию, второй указывает на постаревшую (стационарную) группу. При прочих равных условиях первый тип возрастной структуры обусловливает быстрый рост населения, второй – медленный (Демографический словарь, 1985. С. 65). В каждом из этих вариантов отчетливо видно, что исследованная часть выборки, т. е. погибшие, представляют определенные возрастные когорты, что позволило оценить, какого пола и возраста люди не погибли (отсутствовали) при этих драматических обстоятельствах. Серия выделяется нарушениями половозрастной структуры: отмечается малое число мужчин (почти в два раза меньше, чем женщин), причем за счет отсутствия мужчин наиболее активного возраста – от 15–18 до 30–35 лет. Возможно, они отсутствовали (или не погибли) в момент трагедии (риc. 2).

Анализ этнических признаков изученного населения затруднен ввиду чрезвычайной фрагментации лицевых костей черепа. Тем не менее некоторые предварительные наблюдения были сделаны. К сожалению, несмотря на преобладание женщин в изучаемой группе, женские черепа сохранились хуже, поэтому

Рис. 2. Частота встречаемости индивидов в серии по полу и возрасту, %. Белым цветом обозначена мужская часть выборки, серым – женская основной анализ проведен на мужских черепах. Мужчины данной группы характеризуются долихокранией (длинноголовостью), среднемассивным черепом со средневыступающим носом. Рельеф черепа сглажен, кости скелета, при больших абсолютных размерах, тоже не имеют признаков выраженного рельефа. В целом все характеристики соответствуют представлениям о так называемом вятичском населении данного региона, которое, будучи славянским, имеет в слабой форме черты местного финно-угорского населения (Алексеева, 1973; Гончарова, 2000). Финно-угры, существовавшие в данном регионе до славянской колонизации, отличаются некоторой грацильностью конституционального типа, что находит отражение как на посткраниальном скелете, так и на черепе. В то же время, выраженная долихокрания отличает изученное население от финно-угорских групп этого региона. Кроме того, даже на небольшой выборке видно, что в группе присутствовали индивиды с очень массивным надбровьем, выраженным рельефом затылочной части черепа, что говорит о хорошем развитии мышц шеи и имевшихся нагрузках на позвоночник. Отметим также череп женщины с сильно выступающим носом, что не характерно для северных территорий Русской равнины. Возможно, это мигранты из южных и западных территорий. Не следует забывать и о вероятных крайних вариантах нормального вариационного ряда морфотипов, присутствующих в любой популяции.

Представленная серия была проанализирована по частоте встречаемости некоторых генетически наследуемых признаков и аномалий. В группе отмечено заметное превышение частоты встречаемости межмыщелкового отверстия и надмыщелкового отростка на плечевой кости, увеличение числа случаев анкилоза тела и рукоятки грудины. Заметно преобладает число верхних челюстей с развитием небного валика.

Следует обратить внимание на завышение числа аномалии крестца (Spina bifida). Этот признак передается по наследству и связан с нарушением формирования дуг на теле крестца. Чем сильнее этот дефект, тем больше дискомфорта испытывает человек. Боли в области крестца, тяжелые последствия при ушибах и т. д.

О высокой концентрации биологических родственников можно судить и при оценке различных вариантов и аномалий швов на черепе. В группе преобладает сохранение метопического шва на лобной кости, разнообразные варианты вор-миевых и вставочных костей в затылочном шве.

Таким образом, предварительный анализ аномалий и генетически обусловленных признаков свидетельствует, что в коллективном погребении были захоронены семейные группы.

Обнаруженные антропологические материалы отличаются в целом хорошей сохранностью костных тканей. При этом большинство черепов сломано в результате механических повреждений (не современных) и зачастую представлено в виде мелких, бессистемных костей/фрагментов костей различных отделов черепа. Разнообразие разломов нижних челюстей можно систематизировать: чаще повреждаются ветви челюстей. Эти разломы не имеют характерных следов от удара колюще-режущим оружием. Возможно, эти повреждения связаны с посмертным повторным переотложением останков погибших.

На некоторых костях таза, так же как и крестца, выявлены повреждения, которые могли быть произведены уже на останках полуистлевшего трупа при его переносе на другое место. Эти отломы могли появиться при ударе о твердые предметы. Ссохшиеся мягкие ткани не могут при этом защитить кость от разломов.

Подобные по причине повреждения отмечены и на некоторых костях конечностей. На длинных костях многих индивидов можно было проследить следы вдавленных повреждений от удара по твердым предметам.

Следует обратить внимание, что в большей части изученных черепов отсутствуют лицевые кости, при одновременном наличии некоторых хрупких и тонких костей основания черепа. Данное обстоятельство, как и представленные выше, является одним из аргументов в пользу предположения о перезахоронении или захоронении полуистлевших трупов людей в скором порядке.

При оценке травматических повреждений мы обратили внимание на большое количество травм черепа и некоторых костей скелета без следов некротического процесса и тем более следов заживления. Анализ этих повреждений позволил классифицировать их как травмы, нанесенные индивидам незадолго до смерти. Некоторые из них, в основном черепные, можно расценивать как несовместимые с жизнью. Обнаруженные повреждения можно условно разделить на три группы: 1) рубленые раны, 2) колотые ранения и более резко выраженные 3) дырчатые переломы, т. е. от удара колющим оружием с острым краем, с прободением всех слоев костной ткани и образованием округлых по форме повреждений.

Среди рубленых ран можно обнаружить повреждения на черепе в затылочной области ближе к шее. Это указывает на то, что рубили поверженного наземь человека. Обнаружены травмы черепа взрослых в височной области и теменной. Есть случай рубленой раны в области левого плеча, с нарушением целостности отростка лопатки. Обнаружено несколько случаев рубленых ранений лица с повреждениями нижних челюстей.

При оценке колотых ранений были обнаружены травмы в области грудных позвонков. Эти повреждения могли быть нанесены острым концом сабли. Также отмечены колотые ранения в области крыльев таза, которые, по-видимому, были нанесены по касательной острым колющим оружием типа копья. Анализ представленных травм свидетельствует, что удары наносились чаще всего по поверженным наземь людям. Возможно, большую часть уже раненых людей «добивали» ударом копья.

Превалирующее число случаев незаживших травм представлено в виде дырчатых переломов, нередко с радиальным растрескиванием. Они обнаружены на плоских костях черепа в области как лобной, так и теменных костей. Есть случай повреждения тела нижней челюсти, т. е. удар наносился по лицу. Возможно, это последствия удара тупым предметом типа кистеня или палицы.

Обнаружено много сходных по размеру дырчатых переломов: на лопатке ребенка и крыльях таза. Размеры и форма дефектов указывают на возможную причину повреждений кости от попадания стрел (риc. 3). Заметим, что при анализе более чем 30 случаев фиксируются последствия ранений от разных типов наконечников (округлой, подтреугольной формы и типа срезня). Обращают на себя внимание случаи повреждения тазовых костей детей и взрослых (главным образом женщин). Такого рода повреждения мы интерпретируем как последствия ранений в живот стрелой.

Рис. 3. Овальное повреждение кости от ранения стрелой на лопатке ребенка

Для сравнения нами были привлечены материалы средневекового поселения близ с. Городище (Шепетовский р-н Хмельницкой обл.). Они позволяют реконструировать не менее трагичную картину гибели населения. По мнению М. К. Каргера (цит. по: Рохлин, 1965), это поселение следует идентифицировать с летописным Изяславлем, полностью уничтоженным во время нашествия Батыя на Русь. Д. Г. Рохлин указывает, что костные останки были обнаружены в виде отдельных разрозненных находок под руинами сожженных жилищ, устроенных внутри оборонительного вала. Были также обнаружены большие груды костей (костища). По мнению Д. Г. Рохлина, костища представляют собой остатки людей, которых сбрасывали друг на друга (Рохлин, 1965).

Д. Г. Рохлиным были изучены останки свыше 200 индивидуумов, треть из них определяются как детские. Большинство ранений было нанесено рубящим оружием – мечом или саблей, употреблялось и колющее оружие. Его следы имеют вид дырчатых дефектов с радиальным растрескиванием. Были обнаружены и черепные травмы, нанесенные оружием типа палицы или булавы. (Там же. С. 209). Среди убитых высока доля женщин и детей.

Большинство ранений, по реконструкции Д. Г. Рохлина, нанесено сзади и сбоку. Автор полагает, что рубили поверженных, по-видимому, связанных (Там же. С. 210). Приведенные наблюдения позволяют установить, что разгром Изя-славля и Ярославля был стремительным и жестоким. В результате пострадало мирное население – женщины и дети.

Список литературы Массовое средневековое захоронение в Ярославле (предварительные результаты)

- Алексеева Т. И., 1973. Этногенез восточных славян по данным антропологии. М.

- Бужилова А. П., 1995. Древнее население: палеопатологические аспекты исследования. М.

- Воронин Н. Н., 1949. Раскопки в Ярославле//МИА. № 11.

- Гончарова Н. Н., 2000. Особенности антропологического типа новгородских словен в связи с вопросами происхождения//Народы России: от прошлого к настоящему. Антропология/Отв. ред. Т. И. Алексеева. Ч. 2. М.

- Демографический энциклопедический словарь/Под ред. Д. И. Валентей. М., 1985.

- Праздников В. В., 1998. Археологическое изучение г. Ярославля в 1992-1994 гг.//Археология Ярославского края. Вып. 1. Рыбинск.

- Рохлин Д. Г., 1965. Болезни древних людей. М.