Массовые размножения короеда-типографа как фактор деградации темнохвойных лесов

Автор: Лямцев Н.И., Сидоренков В.М., Ачиколова Ю.С.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Чтения памяти андрея игнатьевича ильинского

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены причины и процесс ослабления и гибели еловых насаждений. По данным государственного лесопатологического мониторинга рассчитаны показатели распространения очагов короеда-типографа (Ips typographus L.) в 18-ти регионах Европейской России за 2002–2023 гг. Проанализировано наиболее масштабное усыхание старовозрастных ельников на водоразделе рек Северной Двины и Пинеги в начале XXI в. Проведена оценка многолетней (1970–2023 гг.) динамики количества осадков и температуры воздуха, а также анализ изменения гидротермических показателей и площадей очагов короеда-типографа в Архангельской обл. в 2002–2011 гг. Получены количественные значения показателей, характеризующие условия перехода популяции короеда к массовому размножению и образования хронических очагов на большой территории.

Усыхание еловых лесов, короед-типограф, очаги массового размножения, засухи, гидротермические показатели

Короткий адрес: https://sciup.org/143184420

IDR: 143184420 | УДК: 630.453:595.768.24 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2025.2.09

Текст научной статьи Массовые размножения короеда-типографа как фактор деградации темнохвойных лесов

Периоды усыхания еловых лесов, обусловленные в том числе и массовым размножением короеда-типографа, наблюдались в России с ХIX в. [1]. Например, на Европейском Севере гибель старовозрастных (спелых и перестойных) ельников впервые была зафиксирована при устройстве лесных дач в начале 1890-х гг. и при повторном устройстве в 1899–1900 гг. [2]. О причинах усыхания таких, почти одновозрастных, ельников специалисты не пришли к единому мнению. Однако уже тогда отмечались комплексное воздействие негативных факторов и важная роль стволовых вредителей. Указывалось, что в годы засухи, значительного понижения уровня грунтовых вод и общего содержания влаги в почве, а также в воздухе деятельность короедов может стать угрожающей даже для не затронутых рубкой насаждений. К наиболее опасным вредителям относили типографа, гравёра и большого елового лубоеда [2].

Следующая волна массового усыхания спелых одновозрастных и перестойных древостоев с преобладанием ели была отмечена при лесоустройстве в середине ХX в. (1954 г.) в Виноградовском (Березниковском) лесхозе Архангельской обл.: наблюдались распад и даже полная гибель некогда высокополнотных продуктивных ельников [2]. Интенсивный процесс усыхания еловых насаждений, затронутых выборочной рубкой, начинался по достижении ими 150–160-летнего возраста, а насаждения, перешагнувшие 200-летний рубеж, как правило, обречены на полную гибель.

По данным О.А. Неволина с соавт. [2], в проектах лесоустройства 1964–1989 гг. указывались низкая полнота и захламлённость спелых и перестойных ельников, но не заострялось внимание на гибели старовозрастных насаждений, хотя следы давних и свежих буреломов в очагах корневой губки, ветровалов, усохших куртин леса наблюдались повсюду.

В начале нынешнего тысячелетия, спустя 100 лет после первого массового усыхания ельников, отмечена следующая волна усыхания в Архангельской обл., по-видимому, самая масштабная. Гибель старовозрастных ельников на водоразделе рек Северной Двины и Пинеги приняла характер экологической катастрофы [3–6]. Аналогичный характер, но меньшую площадь, имело усыхание ельников Подмосковья в 2010– 2014 гг. [7]. Небывало интенсивный процесс распада еловых насаждений и пандемическое размножение типографа, которое в Архангельской обл. ранее считалось маловероятным, потребовали существенной корректировки схемы районирования распространения очагов короеда [1].

Впервые одной из причин масштабного ослабления и усыхания лесов в начале XXI в. было названо изменение климата [2, 6]. Повышение теплообеспеченности вегетационного периода и в целом среднегодовой температуры влияет на все компоненты лесных биоценозов. Это приводит к росту интенсивности массовых размножений короеда-типографа и его вредоносности, что является одной из наиболее важных причин масштабной деградации еловых лесов. При пандемическом размножении типографа происходит «короедное» усыхание ельников, когда воздействие насекомых становится ведущим фактором и приобретает острую форму (большие площади повреждения в течение короткого периода).

Типограф относится к одному из наиболее хозяйственно опасных видов короедов [8]. Очаги типографа в лесах России регистрируются ежегодно. Так, в 2023 г., по данным государственного лесопатологического мониторинга, наибольшие по площади участки погибших от повреждений насекомыми насаждений выявлены в очагах короеда-типографа [9]. Последствия заселения насаждений этим вредителем были обнаружены в 31 субъекте Российской Федерации. Повреждение древостоев в различной степени отмечено на площади 38,6 тыс. га, в том числе их усыхание на 2,3 тыс. га. По данным Н.И. Лямцева, который участвовал в наблюдениях за популяциями и обследовании очагов короеда-типографа в 2006, 2008 г. в Архангельской [6, 10] и в 2010–2023 гг. в Московской [7, 11] областях, усыхание ельников в разных регионах имеет сходный характер.

Цель статьи – оценка роли массовых размножений типографа как одной из главных причин деградации ельников.

Материалы и методы исследования

Массовые размножения короеда-типографа приводят к распаду спелых и перестойных еловых насаждений (максимальная вредоносность) или к хроническому снижению продуктивности приспевающих насаждений вследствие куртинного усыхания деревьев (высокая вредоносность). Одним из показателей интенсивности негативного воздействия на еловые древостои могут быть площади очагов короеда-типографа по регионам России [12].

Площади очагов получены из ежегодных Обзоров санитарного и лесопатологического состояния лесов России и Отчёта об экспедиционных обследованиях [9, 13–16]. Нами проанализированы данные инвентаризации очагов массового размножения короеда-типографа по регионам в 2002–2023 гг. С использованием электронных таблиц проведен графический и статистический анализ динамики очагов; определена их встречаемость – доля лет с очагами от общего периода наблюдения, выраженная в процентах. В расчёт включали очаги любой площади.

Распространение очагов характеризовалось их максимальной и средней ежегодной площадью. Последний показатель рассчитывали как частное от деления суммы ежегодно зарегистрированных в регионе площадей очагов на количество лет, когда они существовали. Максимальную площадь очагов определяли как наибольшее значение временного ряда за весь период наблюдений. Расчет показателей на примере Ленинградской обл. приведен в табл. 1.

Из табл. 1 следует, что за 22 года наблюдений очаги регистрировали в течение 21 года. Общая площадь очагов составила 22 202 га, средняя ежегодная площадь очагов – 1 009 га, а за годы регистрации очагов – 1 057 га. Встречаемость очагов – 95,5% (21/22 = 0,955), максимальная площадь очагов – 2 418 га, минимальная – 207 га.

Выборочное наземное обследование и оценка состояния еловых насаждений в междуречье Северной Двины и Пинеги (42-45° в. д., 64° с. ш.) проведены в июле и сентябре 2006 г. Работы выполнены в Холмогорском, Пинежском и Карпогорском лесхозах в насаждениях, произрастающих на водоразделе рек Пинега и Вашка (рис. 1). Территория обследованных лесхозов по лесорастительному районированию относится к таёжной зоне, подзоне северной тайги. Для оценки состояния насаждений закладывали временные пробные площади на участках с разной степенью усыхания. Перечёт деревьев по категориям состояния проводили по непровешенной ходовой линии с использованием 6-балльной шкалы по внешним признакам состояния кроны и ствола с подразделением их на незаселённые, заселённые и отработанные короедом-типографом и другими стволовыми вредителями.

Для характеристики погодных условий использовали архивы метеоданных Гидрометцентра России, размещённые в открытом доступе

Таблица 1. Динамика площадей очагов короеда-типографа в Ленинградской обл. в 2002–2023 гг.

|

Год |

Площадь очагов, га |

Год |

Площадь очагов, га |

Год |

Площадь очагов, га |

Год |

Площадь очагов, га |

|

2002 |

906 |

2008 |

421 |

2014 |

1 064 |

2020 |

980 |

|

2003 |

1 344 |

2009 |

236 |

2015 |

2 120 |

2021 |

837 |

|

2004 |

1 658 |

2010 |

781 |

2016 |

1 167 |

2022 |

967 |

|

2005 |

1 600 |

2011 |

207 |

2017 |

2 418 |

2023 |

0 |

|

2006 |

1 432 |

2012 |

241 |

2018 |

1 658 |

Всего |

22 202 |

|

2007 |

587 |

2013 |

273 |

2019 |

1 305 |

Среднее |

1 009 |

на сайте ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», и технологию удалённого доступа к базовым массивам данных Web Аисори-М. С использованием электронных таблиц среднемесячных температур воздуха и количества осадков за 1930–2023 гг. сделан графический анализ их динамики, определены средние многолетние показатели и отклонения от средних значений, рассчитаны другие интегральные метеорологические показатели, прежде всего гидротермические коэффициенты (ГТК) [12, 17].

Результаты и обсуждение

Очаги короеда-типографа зафиксированы в 33-х регионах Европейской России. Средняя ежегодная площадь очагов варьировала от 8 га (Липецкая обл.) до 442 777,5 га (Архангельская обл.); более 500 га она была в 18-ти регионах РФ (табл. 2).

Рис. 1. Куртинное усыхание ели с вывалом старого сухостоя

Наиболее часто (ежегодно) очаги короеда-типографа встречались в Архангельской, Вологодской, Нижегородской, Тверской областях

Таблица 2. Параметры распространения очагов короеда-типографа (площадью более 500 га) по регионам Европейской России за 2002–2023 гг.

|

№ п/п |

Регион |

Площадь очагов, га |

Встречаемость очагов, % |

|

|

средняя |

максимальная |

|||

|

1 |

Архангельская обл. |

442 777,5 |

1 637 737 |

100,0 |

|

2 |

Брянская обл. |

2 580,3 |

6 711 |

77,8 |

|

3 |

Владимирская обл. |

656,4 |

3 997 |

66,7 |

|

4 |

Вологодская обл. |

1 003,6 |

2 221 |

100,0 |

|

5 |

Ивановская обл. |

782,0 |

3 289 |

40,9 |

|

6 |

Калужская обл. |

807,3 |

4 681 |

77,8 |

|

7 |

Кировская обл. |

2 114,0 |

4 601 |

86,4 |

|

8 |

Республика Коми |

13 365,3 |

45 948 |

55,0 |

|

9 |

Костромская обл. |

756,1 |

3 761 |

59,3 |

|

10 |

Ленинградская обл. |

1 057,2 |

2 418 |

95,5 |

|

11 |

Московская обл. |

4 698 |

31 255 |

96,3 |

|

12 |

Нижегородская обл. |

1 763,5 |

7 030 |

100,0 |

|

13 |

Пермская обл. |

1 216,9 |

2 644 |

95,5 |

|

14 |

Смоленская обл. |

1 082,4 |

7 435 |

92,6 |

|

15 |

Республика Татарстан |

1 329,4 |

2 002 |

63,6 |

|

16 |

Тверская обл. |

1 416,0 |

3 758 |

100,0 |

|

17 |

Удмуртская Республика |

2 263,5 |

8 400 |

100,0 |

|

18 |

Ярославская обл. |

747,0 |

1 530 |

70,4 |

и Удмуртской Республике. Доля лет с очагами более 75% наблюдалась в Московской, Брянской, Калужской, Кировской, Ленинградской, Пермской и Смоленской областях.

Средняя ежегодная площадь за период существования очагов более 2 000 га зафиксирована в Архангельской, Брянской, Кировской и Московской областях, республиках Коми и Удмуртия.

Максимальная площадь очагов характеризует потенциально возможное их распространение в течение года и интенсивность массовых размножений короеда-типографа. Наиболее крупные очаги зафиксированы в Архангельской обл. (максимальная за год площадь очагов – 1 637 737 га). Очаги площадью более 4 500 га в отдельные годы отмечены Республике Коми (45 948 га), Московской (31 255 га) обл., Республике Удмуртия (8 400 га), Смоленской (7 435 га), Брянской (6 711 га), Калужской (4 681 га) и Кировской (4 601 га) областях.

Проанализируем короедное усыхание еловых лесов в Архангельской обл., которое является наиболее масштабным. Повреждение ельников короедом-типографом в междуречье Северной Двины и Пинеги началось в 2002 г. в Архангельском, Коношском и др. лесхозах [2]. При текущих лесопатологических обследованиях отмечено куртинное, до 10 деревьев, и единичное повреждение деревьев и ветровала короедом-типографом и чёрными еловыми усачами. Массовое повреждение короедом-типографом и гибель перестойных ельников выявлены в Березниковском лесхозе на площади 250 га [3, 10, 13]. Кроме того, на площади более 1 000 га отмечен распад стен леса, кулис, семенных куртин. При обследовании мест сплошных рубок зафиксировано усыхание и интенсивное заселение стволовыми вредителями деревьев ели в прилегающих к вырубке древостоях, сделан вывод о возможном расширении очагов.

Состояние ели тесно связано с её возрастной динамикой. С возрастом ель становится менее устойчивой к изменению внешних условий, а также к болезням и вредителям [1–4, 6–8]. Кроме того, она отличается низкой устойчивостью к обезвоживанию. Поверхностная корневая система делает её очень зависимой от влажности почвы.

Начало усыханию ельников положило жаркое и засушливое лето 1997 г., последующие годы (1999–2002) также были засушливые, а 1998–2000 гг. и 2003 г. – одними из самых жарких. Количество осадков за 1997–2003 гг. и температура воздуха, по данным метеостанции Сура, приведены в табл. 3.

В 1997 г. количество осадков летом (80,3 мм) было минимальным с 1968 г. За год выпало 462,5 мм осадков, что только на 4 мм выше минимального показателя (458,2 мм), зафиксированного в предыдущем (1996) году. Количество осадков летом оставалось ниже среднего многолетнего (201,8 мм) в течение 4-х лет подряд

Таблица 3. Динамика метеорологических показателей и площадей очагов короеда-типографа в 1997–2003 гг.

|

Показатель |

Оценка показателя, по годам |

||||||

|

1997 |

1998 |

1999 |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

|

|

Средняя летняя температура, °С |

14,0 |

15,4 |

14,9 |

15,9 |

14,6 |

13,3 |

15,0 |

|

Количество осадков, мм: |

|||||||

|

летом |

80,3 |

252,4 |

196,7 |

182,5 |

174 |

123,7 |

221,3 |

|

за год |

462,5 |

590,7 |

520,3 |

540,1 |

547 |

570,4 |

565 |

|

Сумма температур за май– август, °С |

1 448 |

1 648 |

1 442 |

1 700 |

1 541 |

1 387 |

1 685 |

|

ГТК лета |

0,62 |

1,78 |

1,43 |

1,25 |

1,30 |

1,01 |

1,60 |

|

Площадь очагов, га |

- |

- |

0 |

0 |

0 |

250 |

1 355 |

(1999–2002 гг.). Наиболее засушливым было лето (кроме 1997 г.) и в 2002 г. (123,7 мм). Средняя температура летом 1998–2001 гг. (14,6–15,9 °С) и 2003 г. (15,0 °С) существенно превышала среднюю многолетнюю за 1935–1970 гг. (14,1 °С) (см. табл. 3).

Оценки ГТК лета варьировали от 0,62 (1997 г.) до 2,38 (1987 г.), его среднее значение за 1968–2023 гг. составило 1,53. На втором месте по засушливости летнего периода (величине ГТК) был 1972 г. (0,78), на третьем – 2006 г. (0,83), на четвертом – 1981 г. (0,87), на пятом – 2002 г. (1,01).

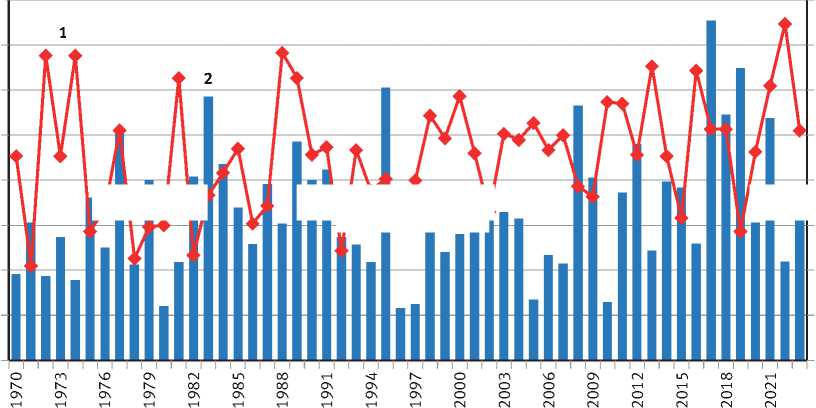

Наиболее длительным был засушливый период 1996–2007 гг., когда в течение 10-ти из 12-ти лет годовое количество осадков (458,2–565 мм) было ниже среднего многолетнего показателя (566,7 мм), а в 1998 и 2002 гг. оно (590,7 и 570,4 мм) превысило среднее значение только на 24 и 3,7 мм соответственно. Причём 3 года (1996, 1997, 2005) имели рекордно низкие значения осадков за последние 53 года. Близкими к ним по засушливости были только 1980 (460,7 мм) и 2010 (467,5 мм) гг. (рис. 2).

Наиболее длительным с высокой теплообе-спеченностью летних месяцев был также период 1998–2007 гг., тогда в течение 9-ти из 10-ти лет (кроме 2002 г.) средняя температура воздуха составляла 14,6–15,4 °С (см. рис. 2). Это было существенно выше средней многолетней температуры за июнь–август 1935–1970 гг. (14,1 °С).

Сумма среднесуточных температур за май– август в 1997–2001 гг. варьировала от 1 442 до 1 700 °С (см. табл. 3), что более чем достаточно для полноценного развития и подготовки к зимовке основного и сестринского поколений типографа. В 2005 г. сумма температур за май–август достигла 1 737 °С, что указывает на возможность появления второго поколения типографа.

В 2003 и 2004 г. особенно жарким и засушливым был июль (средняя температура воздуха по данным метеостанции Сура составляла 19,2 и 19,4 °С, количество осадков – 41,2 и 49,4 мм соответственно). Август 2003 г. оказался одним из самых жарких (16,6 °С), за предыдущие 50 лет только в 1967 г. среднемесячная температура воздуха была выше (17,1 °С). Наблюдалось значительное понижение уровня воды в реках [15]. Поэтому процесс усыхания еловых древостоев отличался высокой интенсивностью.

Дополнительным толчком к процессу усыхания стал массовый снеголом ели зимой 2001/02 и 2002/03 г. Большую часть насаждений со сломанными стволами составляли перестойные деревья, поражённые стволовыми гнилями, их доля по участкам колебалась от 15 до 70%

1Ш

и

Рис. 2. Динамика средней температуры воздуха летом (1) и годового количества осадков (2) в 1970–2023 гг.

(в среднем 30%). Наряду с ослаблением ельников от засухи, снеголом значительно ухудшил их состояние и способствовал развитию очагов массового размножения стволовых вредителей.

В табл. 4 приведены площади очагов короеда-типографа в Архангельской обл. в 2002– 2011 гг. по данным инвентаризации, представленным в ежегодных Обзорах санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации.

Данные табл. 4 позволяют не только оценить максимальную и среднюю ежегодную площадь очагов (см. табл. 2), но и более детально проанализировать их динамику. Так, площадь вновь обнаруженных очагов изменялась от 250 га (2002 г.) до 1,478 млн га (2005 г.). Сумма таких очагов за 2002–2011 гг. составила 1,705 млн га. Этот показатель даёт возможность более точно оценить распространение очагов короеда-типографа (площадь повреждённых ельников) за период его массового размножения.

Площадь очагов типографа за 2003 г. увеличилась в 5 раз, за 2004 г. – более чем в 100 раз и достигла 145 700 га. Вспышка массового размножения приобрела пандемический характер с образованием самых крупных очагов типографа в таёжной зоне, особенно в междуречье Северной Двины и Пинеги в Архангельской обл. В 2004 г.

лесопатологическая экспедиция Рослесозащиты провела обследование части лесов Березниковского и Верхнетоемского лесхозов Архангельской обл., расположенных в среднетаёжной зоне [15].

Обследованные ельники – это не затронутые рубками леса (массив около 400 тыс. га) и примыкающие к ним вырубки последних лет, недорубы, не полностью освоенные лесосеки и т.п. Ельники (84% площади) чистые и в смеси с лиственными и сосной, перестойные (старше 160 лет – около 77%) и более молодые, средняя полнота – 0,61, преобладает черничная группа типов леса – 66%. На обследованной территории (1,0 млн га) выявлено ослабленных ельников с текущим отпадом 3,6% на площади 56,3 тыс. га, сильно ослабленных (текущий отпад – 18,2%) – 96,7 тыс. га, усыхающих и погибших (отпад – 41,7%) – 145,0 тыс. га, или 48,7%. Средняя категория состояния этих насаждений составляла соответственно 2,23, 3,03 и 4,06 [1]. Всё это свидетельствует о катастрофических масштабах усыхания ели.

Значительная засушливость была характерна и для 2005 г. По данным метеостанции Сура, за этот год выпало 467,5 мм осадков, что только на 9,3 мм выше минимального значения (458,2 мм). Лето на севере европейской части было одним из самых тёплых и засушливых за

Таблица 4. Динамика очагов короеда-типографа в Архангельской обл. в 2002–2011 гг.

|

Год |

Площадь очагов, га |

||||

|

на начало отчетного года |

обнаруженных вновь |

ликвидированных |

затухших* |

на конец отчетного года |

|

|

2002 |

0 |

250 |

0 |

0 |

250 |

|

2003 |

250 |

1 355 |

243 |

7 |

1 355 |

|

2004 |

1 355 |

145 600 |

1 255 |

0 |

145 700 |

|

2005 |

145 700 |

1 478 000 |

- |

- |

1 613 546 |

|

2006 |

1 613 546 |

22 220 |

10 346 |

0 |

1 625 420 |

|

2007 |

1 625 420 |

8 780 |

11 959 |

0 |

1 622 241 |

|

2008 |

1 622 241 |

22 585 |

10 686 |

0 |

1 634 140 |

|

2009 |

1 634 140 |

12 042 |

8 257 |

188 |

1 637 737 |

|

2010 |

1 637 737 |

14 062 |

9 460 |

231 494 |

1 396 502 |

|

2011 |

1 396 502 |

1 239 |

7 042 |

1 362 180 |

28 518,6 |

* Затухли под воздействием естественных факторов.

весь период наблюдений: температура в июне– августе (15,3 °С) была значительно выше средней многолетней (14,1 °С). Количество осадков летом составило 175,8 мм, что на 26 мм ниже среднего многолетнего значения, а в мае и июне выпало 40 мм осадков, что гораздо меньше нормы (38%).

Повторное экспедиционное обследование усыхающих ельников в Архангельской обл., проведённое Рослесозащитой в 2005 г. на общей площади 1,5 млн га на территории 5 лесхозов – Березниковского, Верхнетоемского, Выйского, Карпогорского, Сурского, – выявило еловые насаждения с повышенным отпадом общей площадью 1 653 тыс. га, в том числе усыхающих и погибших – 1 252 тыс. га (58,7%) [15].

По данным Рослесозащиты, короед-типограф и в 2005 г. успешно размножился, образовав 2 поколения, но показатели размножения несколько снизились: плотность поселения составила 1,1 се-мьи/дм2, продукция – 9,1 шт./дм2.

Основные очаги короеда-типографа в 2006 г. действовали в ельниках Архангельской обл. и Республики Коми – соответственно 1 625,4 тыс. га и 45,9 тыс. га. По сравнению с 2005 г. выявлен незначительный рост очагов вредителя. В Архангельской обл. преобладала сильная степень заселённости (1 320,0 тыс. га) [14].

В насаждениях Архангельской обл. в 2006 г., как и в предыдущие 2 года, специалисты Российского центра защиты леса проводили экспедиционные лесопатологические обследования. В 2006 г. при осуществлении этих работ на общей площади 1 млн га ослабление и усыхание еловых насаждений отмечено во всех 5-ти обследованных лесхозах (Емецкий, Карпогорский, Лешукон-ский, Пинежский и Холмогорский) [14]. В результате выявлено, что площадь еловых древостоев с неудовлетворительным состоянием составляет 236 559 га, или 23,7% всех насаждений и 45,3% площади еловых лесов района обследования. Гибель древостоев отмечена на 13,3 тыс. га. Указано, что причиной их неудовлетворительного состояния является комплекс неблагоприятных факторов, который включает в себя погодные условия, влияющие на гидрологический режим, антропогенные факторы, высокий возраст насаждений, а также наличие стволовых вредителей и болезней леса, активизация и распространение которых существенно сказываются на состоянии древостоев [14].

В июле и сентябре 2006 г. обследование ельников Архангельской обл. с целью определения масштабов усыхания хвойных лесов с использованием данных спутниковых наблюдений провели Н.И. Лямцев и Б.С. Денисов [5, 6]. В Холмогорском лесхозе в 120–140-летних еловых насаждениях был отмечен повышенный текущий отпад. Преобладал групповой (по 3–10 деревьев) характер усыхания ели. Куртины усыхающих и сухих деревьев от 30 до 50 шт. встречались значительно реже. В них насчитывалось 20% свежего сухостоя, 5% старого сухостоя, 5% усыхающих елей. Такой характер усыхания насаждений свидетельствовал о продолжении патологического процесса.

В старовозрастных еловых насаждениях Пинежского (Ежугское лесничество) и Карпогорского лесхозов (Веркольское лесничество), расположенных на водоразделе рек Пинеги и Вашки ослабленные, усыхающие и погибшие древостои были представлены более значительно. Они характеризовались повышенной захламлённостью, текущий отпад в них составлял от 25 до 75%. Наиболее высокая степень усыхания отмечена в насаждениях, примыкающих к свежим вырубкам, семенных куртинах, защитных полосах вдоль рек, а также на участках вокруг бурелома (ветровала). Преобладали куртины свежего и старого сухостоя, усыхающих деревьев (от 30 до 80 шт.) площадью от 0,1 до 0,25 га.

Анализ распределения деревьев по категориям состояния на 19-ти пробных площадях показал, что в среднем отпад составлял 46%; при этом преобладал свежий сухостой – 28,8%, старый сухостой – 12,8%, усыхающие – 4,3% (табл. 5). На основании данных маршрутного обследования усыхающие и погибшие древостои с общим патологическим отпадом более 50% составляли больше 1/3 (37%) старовозрастных ельников.

В Веркольском лесничестве Карпогорского лесхоза 18 июля 2006 г. в кв. 5 выд. 1 на пробной площади провели оценку состояния ели.

Таблица 5. Характеристика патологического отпада в еловых насаждениях разного состояния по результатам учётов на пробных площадях в 2006 г.

|

Состояние насаждений |

Кол-во учтённых деревьев, шт. |

Распределение деревьев по категориям состояния, % |

Общий отпад, % |

||||

|

усыхающие |

сухостой |

средний |

минимальный |

максимальный |

|||

|

свежий |

старый |

||||||

|

Жизнеспособные |

300 |

0 |

1,7 |

2,7 |

4,4 |

3 |

5 |

|

Ослабленные |

100 |

2 |

3 |

5 |

10 |

10 |

20 |

|

Сильно ослабленные |

1 200 |

4,7 |

16,9 |

12,0 |

33,6 |

25 |

40 |

|

Усыхающие |

300 |

5,0 |

31,7 |

20,0 |

56,7 |

55 |

60 |

|

Погибшие |

400 |

1,2 |

62,5 |

10,0 |

73,7 |

70 |

85 |

Насаждение расположено на водоразделе и имело следующую таксационную характеристику: состав – 6Е3Е1Б, возраст – 170 лет, полнота – 0,6, класс бонитета – V, тип леса – Ечер. Полученные результаты сопоставили с данными учёта, проведённого экспедицией Рослесозащиты 8 августа 2005 г. [15] (табл. 6).

Характеристика состояния насаждения является типичной для сильно ослабленных ельников с куртинами усыхающих старовозрастных древостоев (см. табл. 5 и 6). Хорошо прослеживается также динамика усыхания. Повышенный отпад появился в 2004 г. Наиболее интенсивно усыхание деревьев происходило в 2005 г. (30% усыхающих и 10% свежего сухостоя). Все усыхающие деревья и свежий сухостой были заселены короедом-типографом. В 2006 г. темпы отмирания деревьев снизились (5% усыхающих).

Наиболее неудовлетворительным было состояние ельников в местах полосных рубок. В межполосных пространствах происходило интенсивное куртинное усыхание ели (60% свежего и 5% старого сухостоя) и образование очагов стволовых вредителей с преобладанием короеда-типографа. Это свидетельствует о негативном влиянии таких рубок на состояние древостоев. При сплошной рубке использовали сортиментные технологии и лесозаготовительные комплексы, работающие круглогодично. В результате на вырубках изменились влажность, ветровой и водный режимы, нарушился почвенный покров. Это спровоцировало ослабление прилегающего леса, а оставленная древесина способствовала росту численности стволовых вредителей, в том числе короеда-типографа, образованию его очагов и усилению усыхания. В период обследования (середина июля) большая часть заготовленной древесины оставалась в штабелях и интенсивно заселялась большим и малым чёрными еловыми усачами.

К 2009–2010 гг. интенсивность усыхания древостоев заметно снизилась, объём текущего отпада стал приближаться к норме. К концу 2010 г. общий отпад в насаждениях был представлен,

Таблица 6. Распределение деревьев по категориям состояния в 2005 и 2006 г.

|

Год |

Распределение по категориям состояния, % |

Текущий отпад, % |

|||||

|

здоровые |

ослабленные |

сильно ослабленные |

усыхающие |

сухостой |

|||

|

свежий |

старый |

||||||

|

2005 |

23,3 |

6,7 |

27,8 |

30,0 |

10,0 |

2,2 |

40,0 |

|

2006 |

25,0 |

10,0 |

25,0 |

5,0 |

30,0 |

5,0 |

35,0 |

в основном, старым сухостоем, который начал активно вываливаться под воздействием сильных ветров. Однако локальные очаги типографа продолжали существовать, а сильная засуха летом 2010 г. способствовала процессу деградации насаждений [16].

По данным Рослесозащиты, сокращение очагов типографа началось только в 2010 г. [16]. Их площадь в Архангельской обл. уменьшилась на 241 тыс. га (см. табл. 4). Однако площадь ельников с наличием усыхания (независимо от времени образования сухостоя), наоборот, в этот год достигла максимальной величины. Основные массивы (3 015,5 тыс. га) были расположены в Северо-Западном федеральном округе. Наибольшие из них, 98 % общей площади с наличием усыхания более 5% запаса, приурочены к спелым и перестойным ельникам Архангельской обл. и Республики Коми [16]. Известно, что в старовозрастных древостоях происходит естественное снижение устойчивости деревьев к воздействию неблагоприятных факторов и способности к восстановлению их жизнеспособности после выхода из стрессовых ситуаций. Именно поэтому процессы усыхания в Архангельской обл. были столь значительны [16].

Кроме того, воздействие засухи усугубили рубки, проведённые в долинах рек и нарушившие гидрологический режим лесных участков, которые расположены в зонах водосбора этих рек [16, 17]. Последующее воздействие стволовых вредителей и болезней леса способствовало дальнейшей деградации насаждений. По разным оценкам, очаги типографа и усыхание ельников охватили площадь от 1,6 млн до 5 млн га [18].

Приведённые данные и их анализ показывают, что массовое усыхание спелых одновозрастных и перестойных древостоев с преобладанием ели имеет периодический характер. В последние десятилетия в этом процессе, вероятно, появился тренд – наблюдается устойчивое ухудшение состояния насаждений. Это обусловлено комплексом неблагоприятных факторов. Безусловно, важнейшим из них является повреждение лесов короедом-типографом, как завершающее воздействие в процессе усыхания ельников. Однако если рассматривать меры по сохранению еловых лесов, то приоритетным является комплекс способов повышения устойчивости насаждений, в том числе и для профилактики их повреждения насекомыми. Это особенно актуально для защиты лесов от стволовых вредителей, эффективных технологий применения инсектицидов против которых в настоящее время не разработано.

Осуществление профилактических, в том числе лесохозяйственных, мероприятий, выращивание еловых насаждений, устойчивых к комплексу неблагоприятных природных факторов, является наиболее эффективным способом снижения угрозы деградации ельников и массовых размножений короеда-типографа. Необходимо усилить санитарно-оздоровительную функцию рубок ухода за лесами и выборочных рубок спелых и перестойных насаждений. Своевременное обновление древостоев, их реконструкция позволяют формировать сложные, смешанные, разновозрастные леса как наиболее экологически устойчивые. При этом следует учитывать, что в одновозрастных еловых насаждениях выборочные рубки приводят к ухудшению состояния древостоя, так как они способствуют образованию очагов типографа.

Выводы

Усыхание ельников в 2002–2011 гг. в Архангельской обл. было наиболее масштабным. Анализ данных государственного лесопатологического мониторинга показал, что очаги типографа охватили всю таёжную зону на площади 1,705 млн га. Засушливый период 1996–2007 гг. оказался экстремальным по длительности. В течение 10-ти из 12-ти лет годовое количество осадков было ниже среднего многолетнего, а в 1996, 1997, 2005 г. отмечены рекордно низкие их значения за последние 53 года. Это способствовало хроническому развитию и пандемическому распространению очагов массового размножения короеда.

Причиной масштабного ослабления еловых насаждений следует считать комплекс неблагоприятных факторов, который включает в себя высокий возраст насаждений, ухудшение гидрологического режима под воздействием засух, негативное антропогенное воздействие. Одной из наиболее важных причин деградации ельников является их повреждение короедом-типографом в период его массового размножения. При пандемическом размножении происходит «короедное» усыхание насаждений, когда воздействие насекомых становится ведущим фактором, а патология приобретает острую форму (большие площади повреждения в течение короткого периода). Усиление засушливости климата способствует массовому размножению типографа, приводя к нарушению устойчивости ельников и оказывая непосредственное влияние на рост численности короеда.