Мастер Данила из Новгорода

Автор: Медынцева А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 269, 2022 года.

Бесплатный доступ

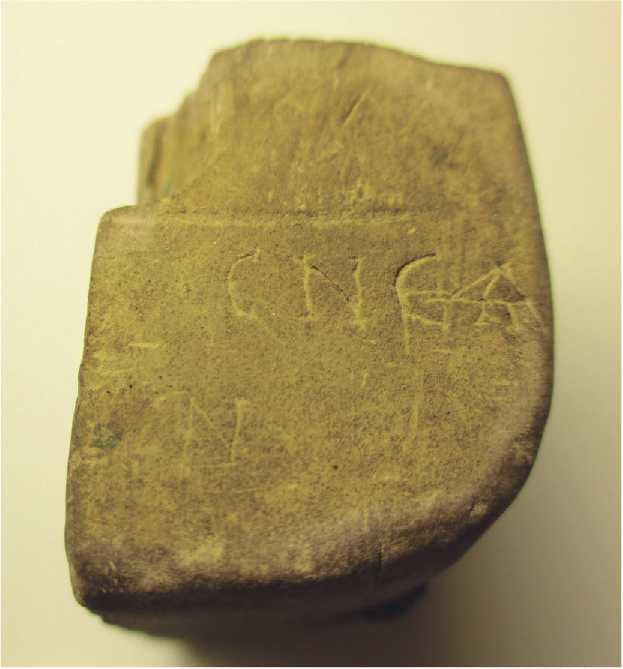

Статья посвящена интерпретации рисунка и надписей на литейной формочке из Новгорода с «портретом» и подписью «Данила». По мнению автора, на формочке изображен не воин, а ремесленник - ювелир и резчик формочек. Впервые делается попытка восстановить и объяснить сохранившиеся фрагменты надписи на соседней грани формочки как указание на происхождение мастера с Кузьмодемьянской улицы. Имя Данила, время, приблизительно соответствующее времени его обучения и жизни знаменитого соученика Онфима - автора целого комплекса учебных текстов и рисунков, найденных неподалеку от Кузьмодемьянской улицы, почерк и сохранившиеся отрывки надписей, дают некоторые основания для отождествления мастера Данилы с товарищем Онфима. Но независимо от степени вероятности такого отождествления существование мастера - литейщика Данилы, работающего в мастерской Плотницкого конца Новгорода в середине - втор. пол. XIII в., не вызывает сомнений.

Кузьмодемьянские храмы, литейные формы, мастерские, берестяные грамоты и записки, палеография, уличные организации, школа онфима

Короткий адрес: https://sciup.org/143180148

IDR: 143180148 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.269.208-223

Текст научной статьи Мастер Данила из Новгорода

1 Исследование выполнено в рамках НИОКТР 122011200266-3.

формочки представляли, вероятно, значительную ценность, поэтому мастера иногда подписывали их своим именем или украшали боковые поверхности орнаментом и рисунками. Литье в имитационные формочки достигло расцвета к концу XII – началу XIII в. Именно тогда на некоторых из них появились буквенные обозначения, орнаменты и рисунки, а иногда и имена, обозначающие владельца. Это может указывать не только на естественное желание мастера обозначить принадлежавшую ему вещь, но и вероятность работы разных мастеров в составе одной большой мастерской. Возможность работы в одной мастерской ремесленников одной специальности или сходных до сих пор не выяснена однозначно, так как письменные источники не дают на него ответа. Выявленные в процессе археологических раскопок мастерские, содержащие остатки инструментария и материалов для близких по назначению производств, допускают либо широкую специализацию мастеров, либо работу разных мастеров в пределах одного помещения.

Сведения о мастерах довольно редки в рукописных источниках, особенно это относится к древнейшему периоду – XI–XIII вв. Основные имена мастеров-литейщиков мы узнаем из владельческих подписей на самих формочках для литья, но количество известных сейчас именных подписей на них очень незначительно. До сих пор опубликовано пять формочек с древнерусскими владельческими надписями, называющими имя владельца, при этом три из них принадлежат одному мастеру – Максиму ( Медынцева , 2021. С. 217, 237–240). Они происходят из разных городов, первая из них найдена в 1936 г. в Киеве в мастерских, расположенных неподалеку от Десятинной церкви и сгоревших в 1240 г. ( Каргер , 1941. С. 77. Рис. 24; 1958. С. 390, 391). На внешней стороне одной из них была прочитана надпись мако / симов (в форме притяжательного прилагательного), что, несомненно, указывает владельца – литейщика-ювелира Максима.

К традиционному прочтению следует добавить не отмеченную в прежних изданиях букву Ъ или Ь , которая и должна была заканчивать слово. На фото М. К. Каргера 1956 г. она не просматривается из-за качества типографских работ того времени – видна лишь небольшая потертость ( Каргер , 1958. Табл. LIV). Не отмечена она и на изданной ранее прориси, хотя должна там быть, что подтверждается надписью на формочке из Серенска (см. ниже), где в конце имени читается Е -, графическая замена Ь. Относительно расположения мастерской Максима высказывались разные мнения (см.: Каргер , 1941. С. 77). Поскольку формочка найдена в мастерской, находящейся неподалеку от Десятинной церкви, а некоторые формочки из тайника были парными к формам из мастерских, сгоревших во время пожара, то формочка Максима получила точную дату, и в литературе утвердилось мнение, что сам мастер погиб во время штурма города в тайнике под Десятинной церковью ( Рыбаков , 1964. С. 39, 40).

Еще две другие (принадлежавшие этому мастеру составные формочки на трех створках) происходят из древнего города Серенска. Они найдены при раскопках городища экспедицией под руководством Т. Н. Никольской. На одной из них, стратиграфически связанной со слоями гибели города в 1238 г., Т. Н. Никольская прочла надпись макосимо…, на двух других – буквы ве и маси (Никольская, 1974. С. 238), но оказалось, что две из них представляют части одной формочки, а надписи на них – единую надпись того же Максима, о чем свидетельствуют и сходная резьба, и почерк надписей, и сами имена (Медынцева, 1978; Зайцева, Сарачева, 2011. С. 277, 283).

Три литейные формочки с именем одного и того же мастера, найденные в разных городах Древней Руси, позволяют строить некоторые предположения о его жизни и гибели. Возможно, он, действительно, погиб в Киеве в Десятинной церкви при штурме города татаро-монголами в 1240 г. Допускается и несколько иной вариант его судьбы. Серенск в 1210–1231 гг. был удельным городом князя Михаила Всеволодовича Черниговского, а незадолго до татаро-монгольского нашествия этот князь стал Великим киевским князем ( Куза , 1989. С. 126; Зай цева, Сарачева , 2011. С. 19). Не исключено, что мастер Максим был в числе княжеских ремесленников и перемещался из города в город вместе с княжеской резиденцией и большой ювелирной мастерской. Возможно и другое развитие событий его жизни, так как одна из створок с окончанием его имени (парная к первой) найдена в слоях послемонгольского времени в Серенске, где позднее (от 40-х гг. до втор. пол. XIII в.) продолжала функционировать ювелирная мастерская ( Зайцева, Сарачева , 2011. С. 53). Возможно, это была попытка возродить прежнюю металлообрабатывающую деятельность.

Но подписанные литейные формочки – очень редкая находка. Кроме трех подписей Максима известно вырезанное на формочке имя НКДМ ( Никодим ), сокращенно написанное ( Рыбаков , 1948. С. 238; Медынцева , 2021. С. 248). К списку подписанных формочек можно добавить обрывок надписи из трех букв на боковине надписи формочки из Переяславля Рязанского (современная Рязань) ( Судаков и др. , 1995; 1997). Она неоднократно публиковалась, и хотя достоверно прочесть имя не удается, но остатки надписи дают возможность помимо увеличения числа подписанных форм и географии находок добавить и некоторые данные по терминологии литейного дела. Эта литейная форма была найдена В. В. Судаковым в 1988 г. в раскопе у вала в южной части кремля Переяславля Рязанского, в заполнении ямы с нарушенной стратиграфией2. Она представляет собой половину двусторонней литейной формы для отливки трех видов привесок. Как предполагал первооткрыватель, у двух намечены только контуры, а третья завершена полностью. На торце литейной формы с отбитым краем видны несколько букв, прочитанных В. В. Судаковым как ОВА и являющихся, по его мнению, остатком притяжательной формой имени владельца. Это чтение основывалось, вероятно, на современном названии литейной формочки « изложница ». На основании форм привесок и лунницы он датировал литейную форму, «по крайней мере, XII–XIII вв.». Но на фото ясно читаются буквы ов(ь) ( Фатюнина , 2020. С. 117–120. Рис. 1). Последний знак не А , ее можно понять как ь с небольшим отчеркиванием или ъ .

По аналогиям с другими владельческими надписями буквы, действительно, можно истолковать как окончание имени владельца. Судя по небольшому расстоянию от левого края формочки, где едва могли поместиться три, самое большее четыре буквы, надпись можно восстановить как Петров, поскольку это имя было очень распространенным, или какое-либо другое краткое имя. К сожалению, с уверенностью его восстановить нельзя. Неизвестно, как называлась литейная форма на Руси в то время. Дошедшее до наших дней слово изложница, излойница, древнерусскими словарями отмечено начиная с XV в. (СРЯ, 6. С. 167) и не отвечает окончаниям -ВЕ (формочка из Серенска) и -ВЬ (из Переяславля Рязанского). Напомним, что знаки Е/Ь в некоторых графических школах взаимозаменяемы. В свое время Б. А. Рыбаков предположил, что для обозначения литейной формы в Древней Руси использовалось слово «колыбь, калыбь», что, по его мнению, являлось более ранним термином, известным и у западных, и у восточных славян (Рыбаков, 1948. С. 152).

Это мнение недавно подтвердилось при находке подписанной формочки в Бóлгаре. В ходе исследований 2016–2018 гг. в мастерской XIV–XV вв. была найдена двухчастная литейная формочка с остатками тюркоязычной надписи, записанной кириллическими буквами, где отчетливо читается: формочку точил или формочка точильщика ( КУЛАБЫ ЧАРЛАКЪ ) и имя АСЕНЬ. Термин кулабы подтверждает мнение Б. А. Рыбакова ( Медынцева и др. , 2018; 2019. С. 107). Первое слово сохранилось в живом татарском языке в форме ка-лып и означает «форма, изложница для отливки расплавленного металла». Известно оно и в современном болгарском языке в виде калъп , тоже означающем «форма, образец, колодка» ( Бернштейн , 1975. С. 947). Если учесть, что надписи прочерчены на створке каменной формы, ее можно понять как подпись мастера-камнереза. При публикации было предположено, что «колыбь» – слово тюрского происхождения, так как оно используется до сего дня в современном татарском. Но скорее всего, слово колыбь , действительно, общеславянское, и в древнерусской среде, вероятно, тоже применялось для обозначения литейной формы. И хотя древнерусскими словарями оно и не отмечено, но наличие сходных форм в разных славянских языках (кроме польского и чешского теперь еще и в болгарском: kadluba – польск., kadlub – чешск . , калъп – болгарск.) дает основание мнению о его общеславянском использовании, в том числе и древнерусском. Это же подтверждают владельческие надписи на формочках из Серенска и Переславля-Залесского, представляя притяжательную форму от слова мужского рода.

Как уже говорилось, до сих пор определенно не известно, разделялось ли в Древней Руси мастерство точильщика-камнереза и литейщика-ювелира. До сих пор неясно, мастера-литейщики «имитационных» украшений изготовляли формочки для литья сами или их вырезали для них мастера-камнерезы. Исследователи предполагают, что изготовление высококачественных литейных форм осуществлялось в многопрофильных мастерских, где сочетались обработка металла и камня ( Зайцева, Сарачева , 2011. С. 83).

Логика надписей, многократно обнаруженные мастерские, содержащие ювелирные изделия, формочки, заготовки и отходы литейного производства предполагают, что сами мастера одновременно вырезали и литейные формы (по крайней мере – в XII–XIII вв.). О. А. Фатюнина отмечает, что формочка переяславль-рязан-ского мастера выполнена умело, размещение изображения и литниковой системы – грамотно, что говорит о изготовлении формы человеком, хорошо знавшим технологию литейного дела. Особо нужно подчеркнуть высказанное О. А. Фа- тюниной соображение, что мастер, резавший формы, должен был хорошо разбираться в литейной технологии, и это подтверждает теоретическое предположение о совмещении профессии мастера-ювелира и резчика литейных формочек (Фа-тюнина, 2020).

К изданным ранее подписным формочкам можно добавить недавно открытую при раскопках в Московском Кремле литейную известковую формочку явно вторичного использования с невнятной, плохо читаемой кириллической надписью, где все же можно прочесть имя владельца: либо Юриан ( Макаров и др. , 2017. С. 20; Макаров, Коваль , 2018), либо (по другой версии) Чуриан ( Гиппиус , 2022). Формочка стратиграфически датируется XII–XIII вв. Для более точного прочтения и палеографической датировки данных нет – из-за своеобразия и плохой сохранности надписи.

И наконец, послужившая материалом для данной статьи надпись на литейной формочке, обнаруженной на Федоровском раскопе Новгорода. Хотя она неоднократно публиковалась ( Рыбина , 1998; Дубровин , 2016. С. 309, 540. Рис. 20; Медынцева , 2021. С. 237–239), но заслуживает более пристального внимания, так как помимо имени мастера на ней присутствует и его «автопортрет». О том, что на формочке изображен сам мастер, коротко говорится в Словаре мастеров-ювелиров ( Медынцева , 2021. С. 238). Жанр словаря не позволил привести более подробную аргументацию, и, кроме того, в упомянутой работе не были рассмотрены остатки надписи на соседней с торцовой грани, где находится изображение мастера. Редкость находки и наметившаяся возможность связи с адресатами берестяных грамот требует еще раз вернуться к этой замечательной находке.

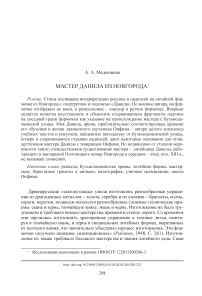

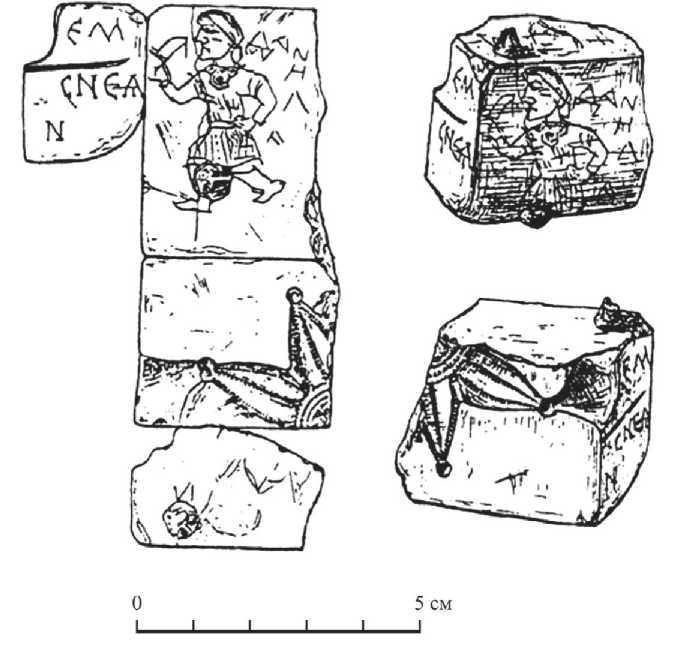

Формочка сохранилась не полностью, первоначально был опубликован только фрагмент с рисунком. Насколько можно судить по более точной и полной панорамной прориси, помещенной в монографии Г. Е. Дубровина, находка представляет собой обломки двучастной литейной формы для отливки колта (рис. 1) ( Дубровин , 2016. С. 540. Рис. 20). По одной из сторон сохранившейся части формы ясно, что она предназначалась для отливки пяти- или шестилучевого колта (на фрагменте видны только 2 луча) с шариками на концах с ложнозерненой каймой; в центре колта – резной ложносканый концентрический орнамент (рис. 2). Колт, отлитый в похожей форме, найден при раскопках Серенска, а формочки для них известны как в Серенске (одна из них двусторонняя с надписью Максима), так и в Киеве, Болгаре и Гродно ( Зайцева, Сарачева , 2011. С. 164). В Новгороде подобные колты происходят из слоев конца XII – XIV в. ( Седова , 1981. С. 20).

На боковой стороне формы, расположенной под прямым углом к створке с рисунком, сохранились обрывки надписи, не поддающейся полному прочтению. Отчетливо читается лишь надпись ДАНИЛА , сопровождающая рисунок человека в воинском, как предполагали исследователи, облачении ( Рыбина , 1998. С. 21. № 21; Дубровин , 2016. С. 309, 540. Рис. 20). На той же стороне сохранилось изображение молодецки подбоченившегося человека (воина в шлеме и кольчуге?) с мечом в правой руке и подписью – ДАНИЛА . Издатели определили надпись, исходя из предмета, на котором она сделана, как имя и подпись владельца – мастера-литейщика, несмотря на то что рисунок обозначен как изображение воина.

Рис 1. Литейная формочка из Новгорода, развернутая прорисовка (по: Дубровин , 2016. Рис. 20)

В работе Г. Е. Дубровина, где помещена развернутая прорись всех частей формочки, рядом с подписью рис . воина поставлен знак вопроса. Обращение к рисунку на формочке, действительно, не дает уверенности в том, что изображен воин. Из воинского облачения можно различить только короткий меч (короткий, возможно, просто из-за отсутствия места) в правой руке и нечто, напоминающее шлем (плотно облегающую шапочку) с наушниками (?) на голове. Одежда Данилы на первый взгляд выглядит как кольчуга, но внимательное изучение рисунка убеждает, что это подпоясанный кафтан (свита) до колен с узорной «огорли-цей» – вышитым воротником – и орнаментальными полосами по верхней части рукава и подолу. На подоле отчетливо виден вертикальный ряд пуговиц, что совершенно не требуется для кольчуги. Ясно, что изображен нарядный кафтан с вышитым воротником и рукавами. Данила одет в высокие, до колен, сапоги, что должно отличать горожанина-новгородца от деревенского жителя. Сапоги являлись престижной обувью, знаком благосостояния, что нашло отражение даже в Лаврентьевской летописи (985 г.) – в словах воеводы Добрыни, кото-

Рис 2. Фрагмент формочки с полостью для колта (фото публикуется впервые) 3

рый, увидев пленных б о лгар в сапогах, говорит князю Владимиру Святославичу: «Оже суть вси в сапозех… дани нам не даяти, поидем искати лапотников» (ПСРЛ, I. Стлб. 84). При археологических раскопках в Новгороде находки кожаных сапог исчисляются тысячами, в то время как обнаружение лаптей является редкостью.

Нужно отметить, что как развернутая, так и более краткие формы личной подписи известны на всем протяжении XI–XIII вв. Это объясняется тем, что сложившегося формуляра подписи в этот период не было. На формочке из Новгорода имя Данила является именем изображенного владельца и, тем самым, обозначением принадлежности формочки. Учитывая высказанные выше соображения об идентичности резчиков форм и литейщиков, следует признать, что рисунок представляет собой портрет мастера-литейщика, который вырезал свое парадное изображение и озаботился подписать его своим именем Данила . Определение рисунка как «портрета» мастера-литейщика заставляет усомниться и в том, что на нем надет шлем: скорее всего, это плотная шапочка или плотная повязка, которую и в наши дни надевают кузнецы, чтобы защитить волосы от огня. Меч в руке Данилы нисколько не противоречит такому определению, так как новгородцы должны были участвовать в ополчении в случае военной опасности. Данила, вероятно, этим гордился и изобразил себя с оружием в руке.

Формочка Данилы найдена в 1991 г. в слоях 2.1–4 Федоровского раскопа, датирующихся серединой – втор. пол. XIII в. Исследователи отмечают, что в это время на усадьбе А, вблизи которой найдена формочка, продолжает развиваться кузнечное ремесло, интенсивно функционирующее и всю перв. пол. XIII в. С середины века к кузнечному ремеслу добавляется косторезное и обширное производство изделий из янтаря. Помимо литейной формочки обнаружена золотая нить. В целом, можно предположить, что поблизости находились соответствующие мастерские ( Дубровин , 2016. С. 308, 429, 430, 540).

Имя Данила заставляет вспомнить адресата одной из ученических грамот Онфима (№ 199), в которой после записи букв и складов на обороте написано начало принятого вежливого письменного обращения к адресату «Поклон от Онфима к Даниле» и рисунок неведомого зверя. В комплексе ученических грамот Онфима много рисунков людей, всадников, батальных сцен. Среди грамот-рисунков: два воина в шлемах с луками ( Арциховский, Борковский , 1963. Рис. Д) и снова два всадника на одной лошади (Там же. Рис. А) – вероятно, Онфима и его товарища – Данилы ( Арциховский, Борковский , 1963. С.17–32). Ученический комплекс грамот Онфима датировался ранее 1224–1238 гг., в настоящее время, по уточненным данным, он относится к 14–15 ярусам, притом что основная группа была выброшена в 14-м ярусе (1238–1268 гг.); позднее к этому же комплексу Онфима была отнесена и грамота № 331, найденная в тех же слоях ( Янин, Зализняк , 2000. С. 100).

Нет смысла снова возвращаться к вопросу о возможности существования даты в грамоте № 199 мальчика Онфима, тем более что А. А. Зализняк в одной из последних работ, ссылаясь на мнение отца Александра (Троицкого), объяснил смысл начального отрезка этой грамоты как обозначение начала тропаря шестого часа, что полностью снимает все вопросы относительно необычности написания даты – отсутствии знака тысяч, ошибки в написании «пси» и порядка букв в дате ( Гиппиус, Зализняк , 2015. С. 212). Подтверждается это мнение и полным отсутствием дат с указанием года в текстах других берестяных грамот – до сего дня среди полутора тысяч грамот, найденных в Новгороде и других городах, нет ни одной с точной датой в тексте. Авторы берестяных писем при необходимости указать точное время обозначают либо день святого, например – «Петров день», либо другое событие («русалии» или день недели), как это было принято в средневековье в бытовом письме. Точные даты в надписях-граффити встречаются редко, отмечая исключительно важные события, и написаны, скорее всего, профессиональными писцами.

В более ранней работе А. А. Зализняк, еще считая, что грамота № 206 содержит дату, подробно рассматривает весь «блок» ученических грамот, состоящий из 12 единиц, включая грамоту № 331, делает поправки к чтению многих, сопровождая каждую грамоту грамматическими, фонетическими и лексическими комментариями. По его мнению, основная часть комплекса (блока) грамот относится ко второй трети XIII в., а по внестратиграфическому датированию – таблицам – к 40–50-м гг. XIII в. Грамота № 331, позднее присоединенная к учебному комплексу, отнесена к ярусам 12–13 (1268–1299 гг. XIII в.) ( Зализняк , 2004. С. 478). Они были написаны мальчиком 6–7 лет и выброшены, скорее всего, в тот же день (Там же. С. 476–478).

Хронология ученических грамот и литейной формочки вполне допускает, что выросший Данила стал мастером-ювелиром и спустя лет 10–20 надписал своим именем формочку, украсив ее своим автопортретом в духе школьных упражнений своего одноклассника Онфима, разумеется, с поправкой на возраст и профессионализм. Имя Данила (в таком варианте) в других грамотах XIII в. не встречается, за исключением найденной на Троицком раскопе Новгорода грамоты № 765, написанной приблизительно в то же время (в слоях 40–60-х гг.) неким Данил ом к «брату Ыгнату» с униженной просьбой прислать сукна «рудого» и предоставить место «на задах», так как ему нечем кормиться. Имя автора представлено в письменной литературной форме Данилъ . В. Л. Янин и А. А. Зализняк отмечают, что автор грамоты имел установку на литературный язык и ее текст «представляет собою искусное соединение красивых разжалобливающих фраз с весьма конкретными практическими просьбами» ( Янин, Зализняк , 2000. С. 61, 62), что плохо вяжется с обликом молодца-мастера с формы. Этим можно было бы пренебречь, так как обстоятельства жизни меняются, и жанр письма-прошения имеет свои законы, если бы почерк соответствовал «школьным» грамотам. Письмо № 765 написано совершенно иным почерком, имеющим мало общего с почерками учебных грамот.

Из особенностей письменной «школы Онфима» в грамоте № 765 можно отметить лишь Д на треугольных ножках и ‹ с перекладиной. Совершенно другие формы имеют начертания А , Р , Ж , З , юс малый , отсутствуют характерные для учебных грамот лигатурный УК и крестообразный ижей . Все перечисленные особенности не позволяют отождествлять Данила – автора грамоты № 765 – с мастером Данилой и кем-либо из учеников «школы» Онфима. Доказательством тождества авторов надписи на формочке и кем-то из соучеников Данилы может быть только почерк, но грамот, написанных самим Данилой неизвестно, но зато есть несколько грамот его соученика Онфима, учившегося с ним письму в одно время у одного и того же учителя. Полностью совпадают с начертаниями букв Д на отдельно выписанных треугольных ножках и особенно – характерное остроугольное А с головкой в виде двух параллельных линий (на формочке она в «зеркальном» варианте), Е и юс малый . Наиболее важно начертание А с головкой в виде двух параллельных линий, которое присутствует во всех учебных грамотах из комплекса Онфима. В имени на формочке оно встречено один раз и в «зеркальном» написании. Это легко объясняется профессией литейщика и резчика, привыкшего вырезать надписи и изображения зеркально, чтобы после отливки они читались в обычном формате. Ошибки ювелиров (зеркальное написание в обычном письме и зеркальное – в отлитых) неоднократно встречаются на произведениях прикладного ремесла. Второе начертание А – обычное остроугольное – используется в небрежном почерке учебных грамот3.

В учебном «блоке» грамот четко прослеживается два почерка. А. В. Ар-циховский предполагал, что грамота № 201, найденная вместе с грамотами Онфима, принадлежит другому мальчику, учившемуся вместе с Онфимом (Ар-циховский, Борковский, 1963. С. 23). Можно было бы предположить, что этот неизвестный мальчик и есть Данила, товарищ Онфима, но сохранившиеся буквы в надписи на формочке не дают к этому оснований, больше напоминая почерк самого Онфима. К сожалению, буквенного материала в надписи Данилы-литейщика слишком мало, чтобы уверенно сопоставлять его с почерком школьного товарища Онфима.

Некоторое дополнительное основание дает сама профессия Данилы – мастера ювелира и литейщика. Комплекс учебных грамот, как известно, найден у перекрестка Великой и Кузьмодемьянской улиц. Название Кузьмодемьянской улице дали храмы, посвященные святым Кузьме и Демьяну (о строительство одноименной церкви на этой улице сообщается в летописи под 6654/1146 г., а под 6679/1271 г. – о строительстве во имя этих святых церкви и на Холопьей ул., расположенной неподалеку (НПЛ. С. 89, 91, 621)). Поблизости от этих улиц найден и комплекс «ученических» грамот, где упомянуты Онфим и Данила. Святые Козьма и Демьян широко известны в русском фольклоре как покровители кузнечного ремесла, но они считались еще и врачами, колдунами и даже покровителями брака. Эти функции кузнеца, иногда называемого «хытрокузнец», находящегося в родстве со словом искусство и къзнь , одновременно означающего как изделие, художество, так и кознь – злой умысел. Также и глагол ковать родственен слову коварство ( Фасмер , 1986. C. 279, 402, 403; Рыбаков , 1948. С. 485; 1981. С. 539–544). Эти разнообразные функции кузнеца, как предполагают, перешедшие на христианских святых из-за созвучия имени Козьма , Кузьма со словом кузнец , давно засвидетельствованы исследователями фольклора. Менее известны в научной литературе святые «безмездники», врачеватели и кузнецы как покровители обучения грамоте, но молитвы этим святым перед началом учения и о развитии ума традиционно сохраняются и в древнехристианской, и в современной православной традиции (Православный молитвослов…, 2008. С. 279–281).

Неизвестно, когда и каким образом на этих святых, преподобных «безмезд-ников» и врачей, перешли функции помощников в учении. Возможно, истоком этого послужило сложное и таинственное мастерство кузнеца, требовавшее много знаний и практических приемов, рецептов изготовления сплавов, передающихся от мастера к ученику не только устно, но и в записях и схемах, следовательно – владения грамотой. Возможно, эта дополнительная функция святых кузнецов – новгородская традиция, происходящая от улицы ремесленников, где в течение многих лет, по крайней мере – с середины XIII в., а возможно и ранее, проживало ремесленное население и, судя по находкам учебных грамот, существовала «школа» при одном из храмов Козьмы и Демьяна. В районе этих улиц учеников не только обучали грамоте, но и тонкому кузнечному ремеслу. Это предположение нуждается в более подробном изучении. В настоящей статье, подводя итоги рассмотрению остатков надписей, рисунка и подписи на литейной форме, можно пока сказать, что тождество литейщика и резчика формочки с «портретом» с Данилой – товарищем Онфима с Козьмодемьянской улицы – доказать трудно из-за незначительности буквенного материала.

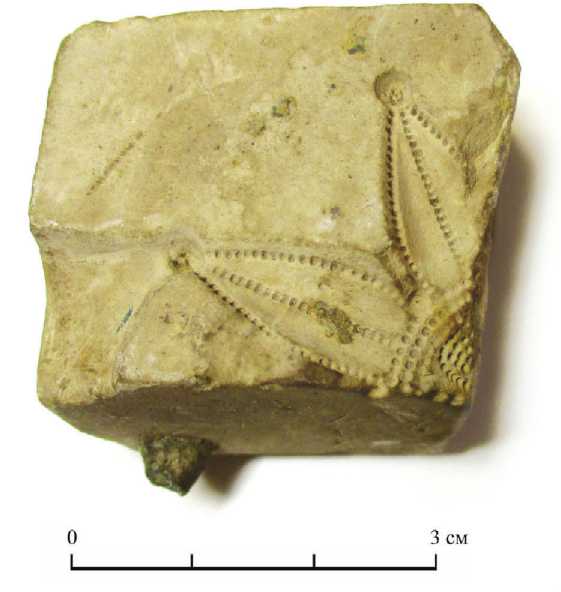

Но помимо изображения Данилы с подписью на той же формочке сохранились и обрывки непрочитанной надписи, выполненной тем же почерком.

До сих пор не делалось попытки прочесть, даже предположительно, остатки надписи на створке, примыкающей под прямым углом к скругленной грани фрагмента с портретом и подписью (рис. 3). Надпись, по-видимому, состояла из трех коротких строк, разделенных горизонтальной линией (риской для совмещения частей формочки?). Начало строк находилось на поврежденной части, но, судя по расстоянию, в этом фрагменте надписи отсутствует не более 1–2 букв. Вероятно, 2–3 буквы могут отсутствовать в окончании надписи. Все же можно попытаться реконструировать надпись в надежде, что она содержит пояснение к имени мастера. На прориси отчетливо читаются буквы: - ЕМ / -- С НЕ¤ /-- Н . В третьей строке отчетливо читается только одна буква Н , но слово не может заканчиваться на согласную, следовательно, мы должны предположить как минимум наличие еще одной Ъ , а скорее всего, если судить по расположению букв, их должно быть около трех. Легче всего восстановить окончание надписи в третьей строке, там довольно уверенно можно прочесть Н(Ъ) или… (И)Н(Ъ) , что дает ключ к пониманию слова как окончания притяжательного прилагательного. Вся надпись читается как ЕМ Е(?)НЕ¤ (ИНЪ) – вероятнее всего, это указание на уличанское прозвище Данилы, так как ссылка на место жительства мастера или иного новгородца обычна для уточнения личности при упоминании в летописи. Например, в летописи упоминается мастер «Коровъ Якович с Любян ѣ й улиц ѣ », построивший каменную церковь Св. Кирилла (6704/1196 г.) (НПЛ. С. 235). При перечислении погибших новгородцев в битве на Дубровне в 1234 г. среди убитых 10 новгородцев отмечены имена: «…убиша… Гаврила щитника, Негутина с Любятиници , Нежилу серебреника, Гостилца с Кузьмодемьяне улице…» (Там же. С. 284). Отчетливо прослеживается тенденция: при перечислении погибших знатных новгородцев указывается отчество или должность, а при упоминании имен ремесленников – их уличан-ская принадлежность. Нередко в летописи указывают и кончанскую принадлежность упомянутых там людей, например – «неревляне» и, соответственно, «не-ревлянин» (Там же. С. 610). Таким образом, восстановление окончания надписи как указания на уличанскую принадлежность мастера Данилы вполне вероятно. Жаль только, что повреждены первые буквы отрывка.

В этом районе Новгорода в древности располагались Славкова, Коржева, Людина улицы Федоровского конца ( Дубровин . 2016. С. 430), названия которых не перекликаются с сохранившимися буквами. Не подходят к сохранившимся буквам и другие названия улиц и концов. Можно предположить, что было написано слово (Д)ЕМ (Е) НЕ¤ Н(ИНЪ) или (Д)ЕМ (Е) НЕ¤ Н(Ь) – краткая форма – начальное Д вполне могло уместиться в начале строки, там где находится небольшой скол; следующая буква во второй строке более похожа на Е – эквивалент Ь (а не С , как на прориси), видна даже небольшая черточка посередине буквы, и далее отчетливо читаются НЕ¤ . Восстановление последних букв в третьей строке убедительно по смыслу, несмотря на то что сохранилась только одна Н . Таким образом, читается слово (д)еменеѧ N (инъ) или (д)еменеѧ N (ь). Но следует при этом допустить, что представлено «усеченное»

4 Фото из архива Новгородской экспедиции. Предоставлено Е. А. Рыбиной, которую искренне благодарю.

Рис. 3. Надпись на грани формочки (фото публикуется впервые)

наименование Кузьмодемьяней улицы, предположив, что начало наименование улицы Кузьма было написано на отсутствующей части формочки. Такое прочтение соответствует сохранившимся буквам, их расположению в строках и смыслу. Но мы должны также предположить, что мастер запутался в написании последовательности букв (должно было быть написано демьАненинъ или демьА-нинъ). Краткая форма притяжательного прилагательного (д)еменеАх(ь) больше соответствует сохранившимся буквам. Фрагментарность и плохая сохранность вызывают большие сомнения в правильности реконструкции надписи. Единственно, на что следует опираться, – это почерк, во всех представленных начертаниях сходный с почерком «школы» Онфима. Но, как уже говорилось, для уверенного сопоставления с почерками «школы» Онфима буквенного материала (даже с учетом фрагментов надписи) слишком мало. Плохая сохранность и фрагментарность формочки не позволяют с полной достоверностью восстановить надпись, хотя такое прочтение подкрепляется синхронной практикой летописного уточнения личностей ремесленников путем указания на их уличанскую принадлежность и перекличкой между профессией кузнеца Данилы и местом находки учебных грамот.

Но само существование мастера-литейщика Данилы, пометившего свою формочку надписью и «автопоретом», сомнений не вызывает. С товарищем Онфима его объединяет хронология, местонахождение учебных грамот в месте сосредоточения ремесленников (перекресток Великой и Кузьмодемьянской улиц) вблизи от двух храмов этих святых, упомянутых летописью в середине XIII в., следовательно – вероятная будущая профессия учеников, связанная с кузнечным ремеслом, и наконец, имя в той же разговорной форме – Данила – и близкий почерк. Перечисленные допущения возможны, но трудно доказуемы. Проблематично до некоторой степени и указание мастера на связь с Кузьмо-демьянинской улицей, находящейся в Неревском конце, в то время как сама формочка найдена на другой стороне Новгорода – Торговой, близ Коржевой и Славковой улиц. Но это противоречие не слишком важно, так как по археологическим данным известно, что в этой части Новгорода население сначала было внекончанским; здесь среди заболоченной местности были расположены ремесленные (огнеопасные) кузнечные, а с середины XIII в. и ювелирные, мастерские и проживало относительно небогатое ремесленное население ( Дубровин , 2016. С. 430, 576. Рис. 74). Остается надеяться, что современные цифровые методы фиксации помогут прочесть стертые буквы на сохранившемся фрагменте. Об отсутствующей части надписи можно строить лишь догадки. Но уже сейчас искусный мастер-литейщик и камнерез Данила, живший в Новгороде приблизительно в середине XIII в., щеголь и участник ополчения, должен обрести свое место в истории города.

Список литературы Мастер Данила из Новгорода

- Арциховский А. В., Борковский В. И., 1963. Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1956–1957 гг. М.: АН СССР. 328 с.

- Бернштейн Б.А., 1975. Болгарско-русский словарь. М.: Русский язык. 768 с.

- Гиппиус А. А., 2022. Литейная формочка с надписью // Древности Московского Кремля. Т. 1. Архео логические исследования на месте Чудова монастыря / Отв. ред.: Н. А. Макаров, В. Ю. Коваль. М.: ИА РАН. С. 150–151.

- Гиппиус А. А., Зализняк А. А., 2015. Поправки и замечания к чтению ранее опубликованных грамот // Новгородские грамоты на бересте. Т. XII. Из раскопок 2001–2014 годов. М.: Языки славянской культуры. С. 196–275.

- Дубровин Г. Е., 2016. Плотницкий конец средневекового Новгорода. М.: Зерцало. 698 с.

- Зайцева И. Е., Сарачева Т. Г., 2011. Ювелирное дело Земли вятичей во второй половине XI – XIII в. М.: Индрик. 402 с.

- Зализняк А. А., 2004. Древненовгородский диалект. М.: Языки славянской культуры. 867 с.

- Каргер М. К., 1941. Тайник под развалинами Десятинной церкви в Киеве // КСИИМК. Вып. X. С. 75–85.

- Каргер М. К., 1968. Древний Киев. Т. I. М; Л.: АН СССР. 580 с.

- Куза А. В., 1989. Малые города Древней Руси. М.: Наука. 169 с.

- Макаров Н. А., Коваль В. Ю., 2018. Древнейшие горизонты: материальная культура // Археология Московского Кремля. Раскопки 2016–2017 гг. / Ред.: Н. А. Макаров, В. Ю. Коваль. М.: ИА РАН. С. 68–69.

- Макаров Н. А., Энговатова А. В., Коваль В. Ю., 2017. Археологические исследования в восточной части Московского Кремля в 2014–2016 гг. // КСИА. Вып. 246. С. 7–27.

- Медынцева А. А., 1978. О литейных формочках с надписями Максима // Древняя Русь и славяне / Ред. Т. В. Николаева. М.: Наука. С. 378–383.

- Медынцева А. А., 2021. Персонифицированный словарь древнерусских мастеров – ювелиров-литейщиков и камнерезов – XI–XIII вв. (с комментариями) // Средневековые искусства и ремесла: сб., посвящ. 90-летию Т. И. Макаровой. М.: ИА РАН. С. 216–248.

- Медынцева А. А., Коваль В. Ю., Бадеев Д. Ю., 2018. Надпись на литейной форме из Булгара // Нескончаемое лето: сб. ст. в честь Е. А. Рыбиной. М.; Великий Новгород; СПб.: Любавич. С. 141–145.

- Медынцева А. А., Коваль В. Ю., Бадеев Д. Ю., 2019. Кириллические тюркоязычные надписи мастеров-камнерезов Восточной Европы XIV–XV вв. // АЭАЕ. Т. 47. С. 105–111.

- Никольская Т. Н., 1974. Литейные формочки с надписями из древнерусского городка Серенска // СА. № 1. С. 237–240.

- НПЛ. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л.: АН СССР, 1950. 645 с.

- Православный молитвослов и псалтирь. СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 2008. 426 с.

- ПСРЛ, I. Полное собрание русских летописей. Т. I. Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись по Академическому списку. М.: Восточная литература, 1962. 578 с.

- Рыбаков Б. А., 1948. Ремесло древней Руси. М.: АН СССР. 792 с.

- Рыбаков Б. А., 1964. Русские датированные надписи XI–XIV веков. М.: Наука. 48 с., 46 отд. ил. в папке. (САИ; вып. Е1-44.)

- Рыбаков Б. А., 1981. Язычество древних славян. М.: Наука. 698 с.

- Рыбина Е. А., 1998. Рисунки средневековых новгородцев // Историческая археология. Традиции и перспективы: к 80-летию со дня рождения Д. А. Авдусина / Отв. ред. В. Л. Янин. М.: Памятники исторической мысли. С. 15–28.

- Седова М. В., 1981. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X–XV вв.). М.: Наука. 195 с. СРЯ, 6. Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 6. М.: Наука, 1979. 359 с.

- Судаков В. В., Челяпов В. П., Буланкин В. М., 1995. Материальная и духовная культура древнего Переяславля // Подземная охранная зона исторической части территории Переяславля Рязанского кремля. Рязань: Стиль. С. 21–58.

- Судаков В. В., Челяпов В. П., Буланкин В. М., 1997. Переяславль Рязанский (итоги археологических исследований 1979–1995 гг.) // Труды VI Международного конгресса славянской археологии. Т. 2. Славянский средневековый город. М.: Фонд археологии. С. 371–383.

- Фасмер М., 1986. Этимологический словарь русского языка. Т. II. 2-е изд., стер. М.: Прогресс. 672 с.

- Фатюнина О. А., 2020. Средневековые литейные формы из Переяславля Рязанского // Urbi et Orbi: сб. науч. тр. к юбилею И. Г. Кусовой. Рязань: Политех. С. 117–120.

- Янин В. Л., Зализняк А. А., 2000. Новгородские грамоты на бересте. Т. X. Из раскопок 1990–1996 гг. М.: Языки славянской культуры. 430 с.