Мастерская по обработке янтаря с территории золотоордынского болгара

Автор: Бадеев Д. Ю., Гареев Б. И., Баталин Г. А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье. Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 257, 2019 года.

Бесплатный доступ

В ходе археологических работ 2017-2018 гг. на Болгарском городище была локализована и исследована мастерская, которая занималась обработкой янтаря. С площадки усадьбы происходит весь спектр находок, характерных для ремесленной мастерской: сырье (куски янтаря-сырца), заготовки, готовые изделия и отходы производства - всего 2391 экз. Мастерская специализировалась на производстве бус битрапецоидного сечения, а также подвесок с ромбовидными, конусовидными и каплевидными завершениями. Мастерская располагалась на территории городской усадьбы «Е», которая датируется второй половиной XIII - началом XIV в. Среди находок присутствуют и инструменты ремесленника. Мастера, которые проживали на данной усадьбе, являлись выходцами с территории древнерусских земель. На это указывают керамический комплекс с наличием древнерусской керамики, нательные кресты (3 экз.), своеобразие пищевого рациона. Проведенные исследования микроэлементного состава янтаря с мастерской указывают на его сходство с прибалтийскими образцами.

Средневековый город, ремесло, янтарь, золотая орда, городская усадьба

Короткий адрес: https://sciup.org/143171186

IDR: 143171186

Текст научной статьи Мастерская по обработке янтаря с территории золотоордынского болгара

В последние годы археологических работ на Болгарском городище одним из интереснейших участков исследования являлась площадка в 120–180 м к юго-западу от Соборной мечети. Уже после первых лет археологических работ на городище за этим участком закрепилась характеристика ремесленного района, который сформировался на начальной стадии развития города и просуществовал вплоть до его угасания в XV в. Здесь зафиксированы усадьбы с металлургическим, ювелирным, косторезным, стеклообрабатывающим ремесленными производствами, а в середине XIV в. возникает здание городского базара, которое просуществовало непродолжительный период (Бадеев, Коваль, 2018). В зону исследования попала территория как минимум 9 дворовладений, средняя площадь которых 640 кв. м. Усадьбы располагались вплотную друг к другу, вдоль http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.257.232-246

городских улиц, которые проходили в направлении запад-северо-запад – восток-северо-восток.

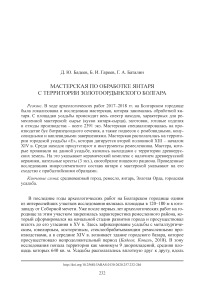

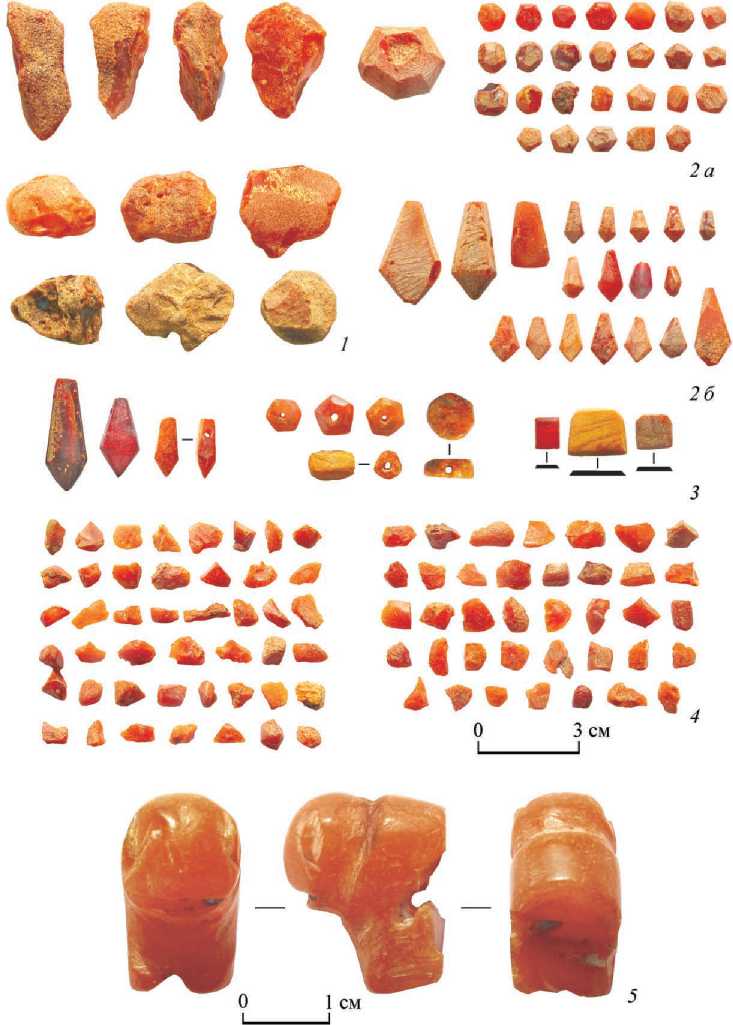

Работами 2017–2018 гг. в раскопе CXCII была исследована территория усадьбы «Е» (предполагаемая площадь которой около 600 кв. м), где одной из массовых категорий находок в рамках напластований и объектов золотоордынского времени стали изделия из янтаря и обломки янтаря-сырца – не менее 2000 единиц. Находки из янтаря демонстрировали всю линию производственного процесса: 1 – сырье было представлено целыми кусками ископаемой смолы, размеры которых редко превышали 4 см, окраска янтаря от желтого до темнокрасного цвета (рис. 1: 1 ); 2 – заготовки изделий определялись исходя из степени их незавершенности, в большинстве случаев устанавливались по отсутствию сквозного отверстия для таких категорий изделий, как бусы и привески (рис. 1: 2а, 2б ); 3 – готовые изделия были представлены тремя крупными категориями предметов: бусы, подвески, вставки (рис. 1: 3 ); 4 – к производственному браку были отнесены изделия, которые имели частичную утрату; 5 – отходы производства были представлены обломками янтаря, чьи размеры не превышали 2 см и имели характерные сколы (рис. 1: 4 ). Все это не оставляет сомнений в том, что находки были связаны с ремесленным комплексом – мастерской, специализировавшейся на обработке янтаря. Распределение янтарных находок как по стратиграфической шкале, так и по их планиграфической локализации (рис. 2) наглядно показывает, что они были связаны с территорией усадьбы «Е» 70–80 гг. XIII – начала XIV в. Неисследованными на данный момент остались северо-восточная и юго-восточная части усадьбы «Е», что составляет около 50 % от общей площади двора.

Мастерская специализировалась на производстве бус (139 шт.), подвесок (107 шт.), вставок (5 шт.) и, возможно, перстней с прямоугольным щитком (3 шт.). Наибольшее количество бус и их заготовок относилось к граненым бусам битра-пецоидного сечения без «пояска» – плоской грани по периметру центральной части бусины. Данный тип бус повторял собой форму сердоликовых бус, которые имели широкое распространение в Восточной Европе, в том числе на Руси и Средней Волге, на протяжении Х–ХIII вв. ( Фехнер , 1959. С. 176. Рис. 1: 46 ; Халиков , 1979. С. 20. Табл. VII: 1, 2 ). Аналогичной формы бусы, выполненные как из сердолика, так и из янтаря, встречаются в золотоордынских городских центрах второй половины ХIII – XIV в. ( Полубояринова , 1991. С. 28, 29, 43, 44. Рис. 1: 17, 18 ; 3: 20 ). Размеры значительной части бус этого типа с территории мастерской в поперечном сечении не превышали 0,8–1 см. Хотя встречались единичные экземпляры (заготовки), чьи размеры достигали 2 см. По их неумелому исполнению, отсутствию симметрии и несоблюдению пропорций можно предположить, что они принадлежали руке ученика. Другие типы бус, заметно в меньшем количестве, были представлены цилиндрическими, монетообразными, гранеными в виде призмы с усеченными углами у оснований и шаровидными. Подвески по форме их завершения можно разделить на 4 типа: ромбовидные (преобладающий тип подвесок), конусовидные, каплевидные и прямоугольные. Размеры подвесок также отличались широким спектром – от миниатюрных, длиной не более 0,8 см, до 2,3–2,5 см. Отверстия для подвешивания размещались в верхней части изделия на его боковых гранях. Вставки были представлены

Рис. 1. Комплекс находок из янтаря с территории усадьбы «Е»

1 – янтарь-сырец; 2а – заготовки бус; 2б – заготовки подвесок; 3 – готовые изделия (подвески, бусы, вставки); 4 – янтаря обломки (отходы производства); 5 – обломок подвески зооморфной

Рис. 2. Раскопы CLXII, CLXXIX, CXCII. Распределение изделий из янтаря. Планиграфия 1 – границы усадеб; 2 – заглубленные объекты (подвалы)

2 типами: первые (2 экз.) в основе имели прямоугольную форму небольших размеров 1 × 0,7 см; вторые (3 экз.) – трапециевидную форму со скошенными верхними углами. Они имели определенное сходство с подвесками-панделок домонгольского периода ( Губайдуллина , 2017. С. 98. Рис. 3: 18 ). Однако у изделий с территории болгарской мастерской отсутствовало сквозное отверстие для подвешивания, поэтому мы и рассматриваем эти изделия в качестве вставок, хотя нельзя исключать, что это заготовки подвесок-панделок. К уникальным изделиям из янтаря можно отнести обломок подвески зооморфной формы: голова округлой формы, с прорезанными глазами и пастью, переходит в туловище с двумя сохранившимися передними лапами (рис. 1: 5 ). Отверстие для подвешивания располагалось в центральной части фигурки, по нему и произошел скол. Элементы фигуры плохо детализированы, что позволяет предположить ее незавершенность либо работу ученика. К единичным находкам относились обломок усеченно-конической, круглой в плане пуговицы и обломок, по-видимому, четырехконечного нательного креста с почти прямыми, чуть расширяющимися к краям лопостями. Кресты из янтаря подобной формы по аналогиям из Великого Новгорода (тип В) датируются второй половиной ХIII – началом ХV в. ( Шаповалов , 2000. Табл. 1).

С болгарской усадьбой «Е» связано как минимум 4 заглубленных объекта, дневная поверхность которых относилась к верхней части раннего золотоордынского слоя (последняя четверть ХIII – начало ХIV в.). Хозяйственные постройки были представлены 3 ямами (№ 100а, 100б, 164), лишь одна – яма № 318 – являлась остатками крупного подвала с деревянными конструкциями внутри, засыпкой пазухов между ними и стенами котлована. Яма в плане имела прямоугольную форму размерами 320 × 290 см, ориентирована по оси северо-запад – юго-восток, глубина ямы около 1,5 м. Размеры деревянной конструкции внутри ямы – 250 × 240 см. Конструкция была представлена полосками обугленных деревянных досок (горбылей?) шириной не более 5–6 см. Доски уложены на ребре, горизонтально. Способ крепления углов деревянных стенок не установлен из-за плохой сохранности обугленных конструкций. К строительным особенностям данного подвала следует отнести заполнение его пазухов сырцовыми блоками, которые после частичного разрушения деревянной обшивки попали и в заполнение ямы. Однако нельзя исключать и того, что над этим подвалом могла располагаться наземная постройка, сложенная из крупных сырцовых блоков, которая, как и подвал, погибла в результате локального пожара начала XIV в. Монетный материал из заполнения подвала был представлен 3 находками: медным «пулом» и 2 серебряными «дирхемами» – все монеты датируются 70–80 гг. ХIII в. (определение монетного материала производилось к. и. н. Д. Г. Мухаметшиным). Здесь же была найдена серебряная монетовидная подвеска, которая, по определению к. и. н. А. А. Гомзина, представляет собой копию золотого динара середины XIII в. С придонной части ямы № 318 происходило 700 г янтаря-сырца, а также производственные отходы (обрезки), заготовки и сами изделия – всего 1122 экземпляра. После гибели построек последней четверти ХIII – начала ХIV в., которые были связаны с обработкой янтаря, вплоть до середины ХIV в. на усадьбе «Е» функционировала ювелирная мастерская по изготовлению изделий из цветных металлов. Именно с площадки усадьбы «Е» и прилегающей территории из прослоек, объектов позднего золотоордынского слоя происходит наибольшое количество створок каменных литейных форм с территории средневекового Болгара – 86 экземпляров ( Бадеев, Коваль , 2018. С. 280, 281. Рис. 6).

Среди находок из заполнения указанного подвала присутствовали предметы, которые можно отнести к инструментам мастера-резчика: небольшого размера долото [2018 – № 689]1, резец [2018 – № 710] и напильник квадратного сечения [2018 – № 685], а также характерный нож [2018 – № 684], лезвие которого резко поднято над осью, проведенной через центр черешка (тип Б-I-1), как полагает ряд исследователей, подобной формы ножи применялись резчиками по кости ( Савченкова , 1996. С. 27). Нельзя исключать того, что подобной формы ножи применялись и для обработки янтаря. Еще один нож относится к универсальным бытовым ножам [2018 – № 833].

Стадии обработки янтаря и изготовления из него изделий хорошо представлены и разобраны на материалах ремесленных мастерских Великого Новгорода: сортировка, раскройка, обрезка, шлифование, сверление, огранка, полирование

( Розенфельдт , 1978. С. 200; Шаповалов , 1998). Все эти механические процедуры прослеживаются и на материалах мастерской из Болгара. Применялась мастерами из болгарской мастерской и операция закалки (отпуска) янтаря, о чем свидетельствует насыщенный рубиновый цвет некоторых изделий (бус, привесок), а также их заготовок. Процесс закалки, или «томления засыпанного песком янтаря в глиняных горшках», был необходим для копирования не только форм изделий из сердолика, но и как можно более точной передачи их цвета ( Розенфельдт , 1978. С. 198). Наличие «прокаленных» заготовок бус и подвесок позволяет предположить, что эта процедура (как минимум для какой-то партии изделий) происходила на стадии обработки заготовок, в которых еще предстояло проделать отверстие. Выглядит такая последовательность в изготовлении бус и подвесок несколько странной и нелогичной, так как термическая обработка янтаря заметно уменьшала его прочность, а соответственно, увеличивала возможность разрушения в процессе последующей стадии сверления.

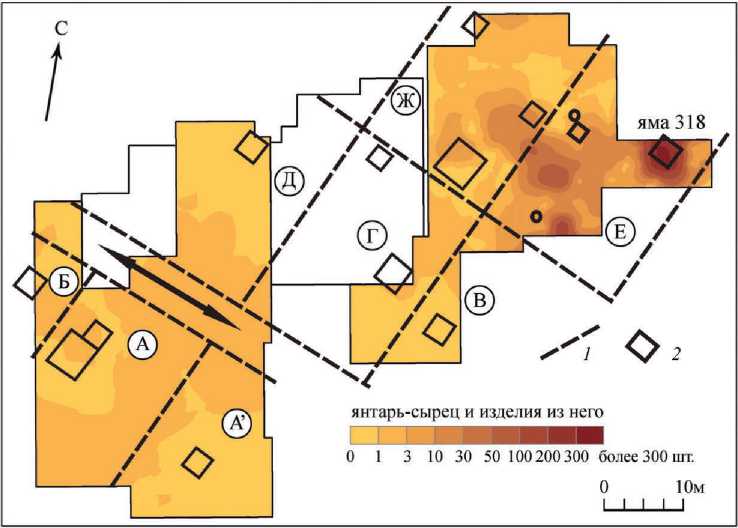

С территорией усадьбы «Е» и прилегающих участков связано значительное количество находок, позволяющих судить об этноконфессиональной принадлежности проживавших на усадьбе мастеров. Прежде всего в керамическом комплексе среди керамики этнокультурных групп доминирует керамика XIV группы, т. н. русская керамика. Ее процент в комплексах с территории усадьбы «Е» колебался от 9 до 21 % от общего числа керамики. Из заполнения объектов происходят и целые формы красноглиняных и белоглиняных сосудов XIV группы. Так, в одном из таких объектов (яма № 100б) были найдены 2 развала горшков, один из которых был изготовлен из беложгущейся глины, прошел полный окислительный обжиг и происходил из Рязанской земли, возможно, из Старой Рязани (рис. 3: 1 ). На это указывает не только использование неожелезненной глины с примесью мелкого песка в формовочной массе (характерное именно для данного региона), но прежде всего профилировка сосуда (с черновым краем, завернутым наружу), появляющаяся в Старой Рязани в середине XIII в., а затем постепенно уходящая из бытования ( Стрикалов , 2003. С. 377–378. Рис. 4). Характерным для Рязанщины является и линейный декор горшка, нанесенный многозубым гребнем по спирали. В Болгар такой горшок мог попасть во второй половине XIII в. или начале XIV в. Второй горшок не менее показателен – он изготовлен из ожелезненной (красножгущейся) глины также с примесью мелкого песка, но прошел восстановительный обжиг и приобрел серый цвет черепка и черный – поверхности. Дно сосуда, сформованное на зольной подсыпке, содержало остатки рельефного клейма в виде небольшой окружности. Однако особенно интересна профилировка венчика этого горшка, повторяющая формы домонгольской посуды, с выразительной профилировкой и крупным валиком от заворота чернового края внутрь (рис. 3: 2 ). Такие формы еще встречаются во второй половине XIII в., но уже в XIV в. полностью выходят из употребления. Таким образом, целые формы русских импортных сосудов позволяют относить комплекс ямы № 100б к раннему золотоордынскому периоду. В отличие от ямы № 100б, в комплексе ямы № 318а, которая сменяла подвал с максимальным количеством янтаря (яма № 318), встречен развал горшка из ожелезненной глины без видимых примесей (кроме очень мелкого, пылевидного, песка), который

Рис. 3. Керамика XIV группы с усадьбы «Е» и прилегающей территории не имел декора, но обладал венчиком с валиком на внешней стороне, имитировавшим профилировку поокских горшков [2018 – № 874]. Этот сосуд был изготовлен, вероятно, уже в Болгаре, но по образцу поокских горшков второй половины XIII – начала XIV в.2

Один из обломков корчаги XIV группы, который был найден на прилегающей к усадьбе территории, содержал кириллическую букву «Аз», процарапанную до обжига сосуда (рис. 3: 3 ). Также в заполнении хозяйственных объектов, располагавшихся на территории усадьбы, было найдено 2 каменных нательных креста и 1 крест медного сплава, с внешней стороны которого располагалось крестообразное углубление, покрытое глазурью желтоватого цвета ( Бадеев , 2018. С. 209. Рис. 3: 2–4 ). Основная масса крестов данного типа с территории древнерусских городов датируется ХIV–ХV вв., в качестве центра их производства рассматривается Тверь ( Беленькая , 1993. С. 17). Кроме того, среди кухонных остатков, отложившихся в заполнении хозяйственных объектов, были широко представлены кости рыб и свиней (определение остеологического материала выполнено к. и. н. Л. В. Яворской). Подобный рацион более характерен для христианского населения, чем для местного мусульманского. Весь представленный материал не вызывает сомнений в том, что в работе мастерской принимали активное участие выходцы из русских земель, где обработка янтаря и производство из него бус, подвесок, вставок и нательных крестов получили значительное распространение, особенно в домонгольский период. Мастерские по обработке янтаря, а также объекты, связанные с хранением больших партий сырья, были выявлены не только в крупных древнерусских городах (Новгород, Киев, Владимир,

Ростов, Старая Рязань, Волковыск, Старая Ладога, Плоцк, Белоозеро, Муром), но и на сельских поселениях ( Розенфельдт , 1978. С. 198–200; Готун и др ., 2010).

Схожий с болгарским комплексом характер находок, связанных с выходцами из русских земель, мы можем наблюдать еще в одной «мастерской» по обработке янтаря, но уже с территории домонгольского Биляра. Именно с этим комплексом была связана находка свинцовой вислой княжеской печати. Датировалась билярская «мастерская» авторами раскопок в рамках второй половины ХII в. Общая масса янтаря-сырца из заполнения 2 заглубленных объектов – подполий (размерами 425 × 430, 400 × 480 см) – составила около 9 кг. Преобладали среди находок необработанные куски янтаря. Немногочисленные изделия были представлены подвесками каплевидной и подтреугольной форм, а также шаровидными бусами и без дополнительной обработки ( Хузин, Валиуллина , 1986. С. 98–103. Рис. 2). Небольшое количество изделий и отсутствие заготовок позволяет видеть в комплексе из Биляра скорее склад сырья, чем мастерскую. Важно отметить, что топографическое расположение усадеб, связанных с янтарем, его хранением и обработкой, в обоих случаях связано с центральными частями городов, где они были обнаружены.

Актуальным как для Волжской Булгарии, так и для соседней территории Руси является вопрос, откуда ввозился янтарь – из Прибалтики или Приднепровья (известные месторождения янтаря). Существуют две основные версии поступления и использования янтаря на Руси: по первой – в домонгольский период преобладало использование приднепровского янтаря, который распространялся по торговому пути «из варяг в греки», а в золотоордынское время, в связи с прекращением функционирования упомянутого выше торгового пути, начинает преобладать янтарь из Прибалтики ( Рыбина , 2001. С. 71–77; Зоценко , 1985. С. 141); по второй – и в домонгольский, и в золотоордынский периоды применялся прибалтийский янтарь, так как вплоть до ХIХ в. активная разработка приднепровских месторождений не велась ( Розенфельдт , 1978. С. 197). В последнее время для выявления источника поставки янтаря в археологии начинают применяться методы естественнонаучных исследований – флуоресцентный и спектральный анализы ( Зеленцова и др ., 2011; Хамайко и др ., 2014).

Для установления места происхождения сырья (янтаря), которое было использовано в мастерской из Болгара, в научно-исследовательском центре «ГеоЛаб» Казанского федерального университета было осуществлено исследование элементного состава. Работы производились на рентгенофлуоресцентном волнодисперсионном спектрометре S8 Tiger (Bruker, Германия), который позволяет определять элементный состав твердых, порошкообразных и жидких образцов в диапазоне от B до U в вакууме или атмосфере гелия. Прибор оснащен родиевой рентгеновской трубкой мощностью 4 кВт. Образцы из Болгара были отобраны со дна подвала (яма № 318), где была отмечена максимальная концентрация находок янтаря. Из 5 образцов 2 были представлены кусками янтаря, которые были покрыты корочкой выветривания (массой 2,98 г и 3,48 г), еще 3 – скопления мелких обломков – отходов производства (массой 4,28 г, 4,19 г и 4,05 г). Кроме того, для исследования было предоставлено 5 образцов – небольшие куски янтаря с корочкой выветривания (с массой в диапазоне от 1,34 до 1,94 г), которые происходили с Билярского городища (раскоп XLI – 1998 г.) из заполнения домонгольского объекта (яма № 18)3. Образец помещался в размольную гарнитуру планетарной шаровой мельницы, размол проводился в течение 5 минут для достижения необходимых размеров частиц менее 50 мкм. Далее исследуемый образец помещался в пластиковую кювету, на ее дно натянута майларовая полимерная пленка толщиной 3 мкм, далее кювета помещалась в спектрометр, где в атмосфере гелия проходит анализ стандартизированной методикой Geoquant. После навеска каждого образца 0,5 г помещалась в керамический тигель и прокаливалась при 1100 °С в течение двух часов для определения потерь при прокаливании (ППП). Полученный спектр обрабатывался методом фундаментальных параметров, удалялись ошибки автоматического распознавания, паразитные пики, учитывались дифракционные явления и матричные эффекты, для учета неопределяемых элементов использовалась величина ППП. Пробоподготовка и измерения велись в соответствии с указаниями к руководству пользователя спектрометра, а также метрологическими и техническими характеристиками, указанными в Приложении к свидетельству № 46767 об утверждении типа средств измерения. В качестве сравнения использовались результаты элементного состава образцов янтаря с территории Прибалтики и Приднепровья, которые были получены в ходе исследований склада янтаря (около 200 кг) первой половины ХIII в. из Владимира (Зеленцова и др., 2011. С. 79, 80. Рис. 4). Низкое содержание серы в балтийском сукцините (не более 0,55 %) по сравнению с приднепровским янтарем (от 0,59 до 1,45 %) отмечалось и ранее другими исследованиями (Сребродольский, 1984. С. 66–68). Проведенные исследования элементного состава образцов янтаря с территории мастерской золотоордынского Болгара, а также домонгольского Биляра (табл. 1) показывают, что сырьевым центром выступали районы добычи в Южной Прибалтике, о чем свидетельствует низкое (менее 0,5 %) содержание в них серы (S) и полное отсутствие селена (Se) – примеси, отмеченной в Клесов-ском месторождении на территории Украины.

Обнаружение мастерской по обработке янтаря позволяет рассматривать Болгар как один из центров производства изделий из этого поделочного материала, а не их находки в комплексах золотоордынского периода исключительно как импорт готовых изделий ( Полубояринова , 2008. С. 49, 50). Исходя из продолжительности деятельности мастерской (не более 30–40 лет) и количества найденных материалов, можно предположить, что мастерская работала на обеспечение Болгара и его ближайшей округи. Болгарская мастерская по обработке янтаря является одной из первых, которая возникла после установления монополии (янтарной регалии) на добычу и торговлю янтарем Тевтонским орденом в XIII в. В этот же период заканчивается продолжительный конфликт Новгорода и Тевтонского ордена. Увеличение поставок янтаря к началу XIV в. отмечается и по археологическим материалам Новгорода ( Рыбина , 1978. С. 62). Сам янтарь, как и налаженные поставки европейского сукна, можно рассматривать в качестве западного импорта конца XIII – XIV в., который осуществлялся по северо-западному торговому маршруту. Данный торговый маршрут между Золотой Ордой и Западной Европой сформировался во второй половине XIII в.

Таблица 1. Микроэлементный состав янтаря с территории золотоордынского Болгара (№ 1–5) и домонгольского Биляра (№ 6–10)

|

о |

04 04" 04 |

о о о" |

ОО 04 О •о о" |

о о" |

■О) о су о" |

■О) ■О) о о" |

04 40 о су о" |

ОО су о" |

04 о су о" |

04 О о" |

о су о" |

о о^ о" |

04 О о^ о" |

|

|

04 |

ОО Оу О'? 04 |

40 О О •О о" |

8 о су о" |

■О) 04 Су о" |

8 о су о" |

8 о су о" |

о о су о" |

8 су о" |

о о су о" |

04 О о о^ о" |

о о о^ о" |

|||

|

ОО |

8 04" 04 |

8 о •о о" |

ОО 04 •о о" |

■5 о" |

8 40 04^ о" |

8 су о" |

ОО ■О) 04 о" |

04 04 Су о" |

04 о су о" |

40 ■О) о^ о" |

ОО о о^ о" |

|||

|

г- |

ОО 04" 04 |

8 о •о о" |

ОО о •о о" |

8 40 су о" |

8 40 о" |

04 04 о су о" |

ОО 40 су о" |

ОО о су о" |

04 ОО ■О) су о" |

■О) 04 о су о" |

40 О О^ о" |

8 ОА о" |

||

|

40 |

ОО 40 ОО 04" 04 |

8 о •о о" |

04 су о" |

8 о" |

04 ОО ■О) о" |

04 04 су о" |

40 о" |

40 о су о" |

8 ■О) о" |

■О) о су о" |

■О) о о" |

|||

|

■О) |

04" 04 |

04 о •о о" |

ОО о су о" |

04 04 04 су о" |

04 о" |

ОО о о" |

40 ОО Су о" |

04 04 о су о" |

04 О О су о" |

8^ о" |

о о^ о" |

40 04 О о^ о" |

8 о о^ о" |

|

|

-Г |

ОО 40 О 'О, 04" 04 |

40 О ОА о" |

8 •о о" |

04 04 су о" |

8 су о" |

40 04 04 О^ о" |

04 04 су о" |

04 о 40 Су о" |

о су о" |

ОО ОО о о" |

04 О о^ о" |

■О) о о^ о" |

||

|

ГП |

8 04" 04 |

■О) о •о о" |

ОО су о" |

ОО ОО су о" |

ОО 04 о" |

40 су о" |

04 ■О) су о" |

ОО о су о" |

о су о" |

04 ■О) су о" |

■О) о о^ о" |

04 о ОА о" |

||

|

04 |

04 04" 04 |

о о о о" |

04 о о •о о" |

■О) о су о" |

8 о су о" |

04 04 су о" |

ОО о су о" |

о о" |

8 о су о" |

о о^ о" |

40 о о о^ о" |

|||

|

-Н |

04 О 40^ 04" 04 |

8 о ОА о" |

О о" |

о су о" |

■О) 04 ■О) су о" |

04 су о" |

04 40 о су о" |

04 ОО 04 су о" |

04 04 о су о" |

8 о о" |

8 о о^ о" |

■О) ■О) о о^ о" |

3 о о^ о" |

|

|

m о Д' ,О| со 5 О |

К к к |

0D S |

< |

я |

л |

00 |

cd и |

н |

й S |

о Цн |

2 |

Й и |

й N |

|

|

(%) I4IH9W9EG ЭИЯЭЭЬИИИХ |

||||||||||||||

Значительная его часть проходила через русские земли, что и потребовало составления особого договора между ордынским ханом Менгу-Тимуром и Великим князем владимирским Ярославом Ярославовичем, о чем свидетельствует датированная 1266–1272 гг. «грамота князя Ярослава Ярославича рижанам о свободном пути для гостей, по Менгу-Темирову слову» (Грамоты…, 1949. С. 57). Ярослав Ярославович непродолжительный период времени – с 1255 по 1256 г. и с 1266 по 1267 г. – являлся новгородским князем и, судя по всему, активно вмешивался в дела Новгорода.

Маркерами связей по северо-западному маршруту выступают уникальные образцы северогерманской столовой поливной керамики. С площадки исследования, на которой располагалась мастерская по обработке янтаря (раскоп СХСII), из комплексов, датированных первой половиной ХIV в., происходят 3 обломка [2017 – № 1873; 2018 – № 896, 897], принадлежавшие, вероятно, одному кувшину со сфероидальным туловом и характерным для германских сосудов фестончатым поддоном, оформленным пальцевыми защипами. С Болгарского городища известен еще лишь 1 фрагмент подобной керамики (раскоп СLXXIX). Основные признаки этого сосуда – плотное серое тесто («каменная масса» в европейской терминологии) и несколько ошершавленная поверхность, покрытая тонким слоем коричневой солевой глазури, – характерны для самой ранней разновидности германской поливной керамики, получившей наименование «про-то-штайнцойг» (нем. “ steinzeug ”, англ. “ stoneware ”), появившейся еще в середине XII в., но начавшей распространяться во второй половине XIII – первой половине XIV в. ( Gaimster , 1997. С. 34). Места производства такой керамики достоверно не определены, предполагается, что она могла производиться на Рейне (в т. ч. в Лангеревеэ), Лимбурге, Нижней Саксонии, других районах Северной Германии (Ibid.; Reineking von Bock , 1971. С. 70), быстро распространившись по всей Германии и соседним странам. В дальнейшем (в XV–XVIII вв.) именно Западная Германия (Рейнская область с Сибургом, Кёльном и Вестевальдом) стала главным центром производства немецкой «каменной посуды». Благодаря ганзейским купцам эта керамика попадала в страны на берегах Балтики, известна она в Великом Новгороде в слоях XIV–XV вв. ( Рыбина , 2009. С. 135, 202. Рис. 19). Однако в других городах Руси ее находки пока неизвестны, не было до сих пор ничего известно и о каких-либо находках такой керамики на территории Золотой Орды. Очевидно, что такие раритетные бытовые сосуды не могли выступать в качестве самостоятельного товара на рынке Болгара, но вполне могли быть имуществом немецкого купца, прибывшего сюда с партией товара (например, фламандского сукна – вспомним о западноевропейских свинцовых пломбах). Немецким купцам могли принадлежать и своеобразные гирьки-разновесы в виде полых усеченных конусов, найденные при раскопках здания базара ( Коваль , 2013. С. 16. Рис. 5). Все это не исключает того, что торговлю западноевропейскими товарами на рынке Болгара могли вести и русские, например, новгородские купцы, которые имели тесные связи с европейскими торговыми объединениями.

Таким образом, данные письменных и археологических источников, подтвержденные методами научно-естественных исследований, показывают прибалтийское происхождение поделочного янтаря как минимум в двух городских центрах на территории Волжской Булгарии: домонгольском Биляре и золотоордынском Болгаре. Торговля и обработка янтаря в средневолжских городах оказываются тесно связанными с деятельностью выходцев из древнерусских земель, а со второй половины ХIII в. и с западноевропейскими купцами.

Список литературы Мастерская по обработке янтаря с территории золотоордынского болгара

- Бадеев Д. Ю., 2018. Христианские древности с территории ремесленно-торгового района золотоордынского Болгара // Земли родной минувшая судьба… К юбилею А. Е. Леонтьева / Отв. ред. А. В. Чернецов. М.: ИА РАН. С. 205-211.

- Бадеев Д. Ю., Коваль В. Ю., 2018. Исследования ремесленно-торгового района средневекового Болгара // Поволжская археология. № 2 (24). С. 270-289.

- Беленькая Д. А., 1993. Медная пластика городов Московской Руси (ХIII-ХV вв.) // КСИА. Вып. 208. С. 11-19.

- Готун I. A., Сухонос А. М., Казимiр О. М., 2010. Майстерня з обробки бурштину на давньоруському селищi Ходосiвка-Рославське // Археологiя. № 1. С. 112-126.

- Грамоты Великого Новгорода и Пскова / Под ред. С. Н. Валка. М.: Изд-во АН СССР, 1949. 408 с.

- Губайдуллина А. В., 2017. Украшения из поделочного камня в коллекции Билярского музея // Археология евразийских степей. № 1. Казань: Казанская недвижимость. С. 92-103.

- Зеленцова О. В., Кузина И. Н., С. И. Милованов, Черненко В. В., 2011. Янтарь из раскопок в древнейшей части Владимира-на-Клязьме // Балтийский янтарь: Наука. Культура. Экономика: материалы международного научного симпозиума "Добыча и обработка янтаря на Самбии" (Калининград, 12-14 мая 2010 г.) / Под ред. З. В. Костяшова. Калининград: Калининградский музей янтаря. С. 75-81.

- Зоценко В. Н., 1985. О происхождении и использовании янтаря в Киеве (Х - первая половина ХIII в.) // Археологические исследования Киева 1978-1983 гг. / Отв. ред. П. П. Толочко. Киев: Наукова думка. С. 137-142.

- Коваль В. Ю., 2013. Торговый инвентарь из раскопок базара середины XIV века в Болгаре // Поволжская археология. № 4. С. 9-33.

- Полубояринова М. Д., 1991. Украшения из цветных камней Болгара и Золотой Орды. М.: ИА АН СССР. 112 с.

- Полубояринова М. Д., 2008. Торговля Болгара // Город Болгар: культура, искусство, торговля / Отв. ред. П. Н. Старостин. М.: Наука. С. 26-102.

- Розенфельдт Р. Л., 1978. Янтарь на Руси (Х-ХIII вв.) // Проблемы советской археологии / Отв. ред. В. В. Кропоткин и др. М.: Наука. С. 197-208.

- Рыбина Е. А., 1978. Археологические очерки истории новгородской торговли Х-ХIV вв. М.: Изд-во МГУ. 168 с.

- Рыбина Е. А., 2001. Торговля средневекового Новгорода. Новгород: Новгородский гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. 390 с.

- Рыбина Е. А., 2009. Новгород и Ганза. М.: Рукописные памятники Древней Руси. 320 с.

- Савченкова Л. Л., 1996. Черный металл Болгара. Типология // Город Болгар: ремесло металлургов, кузнецов, литейщиков / Отв. ред. Г. А. Федоров-Давыдов. Казань: Изд-во Ин-та языка, литературы и искусства. С. 6-87.

- Сребродольский Б. И., 1984. Янтарь. М.: Наука. 112 с.

- Стрикалов И. Ю., 2003. Древнерусская керамика XIII в. Старой Рязани и ее округи // Русь в XIII веке: Древности темного времени / Отв. ред.: Н. А. Макаров, А. В. Чернецов. М.: Наука. С. 372-381.

- Фехнер М. В., 1959. К вопросу об экономических связях древнерусской деревни // Очерки по истории русской деревни Х-ХIII вв. / Под ред. Б. А. Рыбакова. М.: Советская Россия. С. 149-224. (Труды ГИМ; вып. 33.)

- Халиков А. Х., 1979. Кирпичное здание на ХVII раскопе // Новое в археологии Поволжья / Отв. ред. А. Х. Халиков. Казань: АН СССР. С. 11-20.

- Хамайко Н. В., Колтовой М. О., Журухiна О. Ю., 2014. Бурштин з археологiчних розкопок Киïвського Подолу 2008 р. // Вiсник Нацiонального науково-природничого музею. Т. 12. С. 12-17.

- Хузин Ф. Ш., Валиуллина С. И., 1986. Славяно-русские материалы в Биляре // Волжская Булгария и Русь (к 1000-летию русско-булгарского договора) / Под ред. А. Х. Халикова. Казань: Ин-т языка, литературы и искусства. С. 97-116.

- Шаповалов Р. Г., 1998. Обработка янтаря в средневековом Новгороде // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 12 / Сост.: П. Г. Гайдуков, Т. Н. Казармщикова. Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. С. 109-120.

- Шаповалов Р. Г., 2000. Классификация и хронология изделий из янтаря Неревского раскопа // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 14 / Сост. П. Г. Гайдуков. Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. С. 149-165.

- Gaimster D., 1997. German Stoneware 1200-1900. Archaeology and cultural history. London: British Museum Press. 430 р.

- Reineking von Bock G., 1971. Steinzeug. Köln: Bachem. 99 S.