Мастоциты в репродуктивной системе и возможности биотестирования факторов риска

Автор: Гниломедова Лариса Павловна

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 3-4 (7-8), 2012 года.

Бесплатный доступ

Исследована динамика тучноклеточной популяции при послеродовой инволюции миометрия матки крыс. Использование при биотестировании факторов риска метода морфофункционального анализа активности тучных клеток позволит диагностировать изменения на клеточно-тканевом уровне, когда регистрировать физиологические сдвиги или структурные изменения еще невозможно.

Мастоциты, биотестирование, факторы риска

Короткий адрес: https://sciup.org/14344020

IDR: 14344020 | УДК: 576.6;

Текст научной статьи Мастоциты в репродуктивной системе и возможности биотестирования факторов риска

Величайший ученый прошлого Ж.Б. Ламарк (не признанный современниками и недооцененный потомками) в книге «Философия зоологии», рисуя будущее человечества, предполагал возможность «гибели» природы не от воин, а в процессе «созидательного» труда. Ламарк предупреждал - человечество может уничтожить себя, сделав непригодной для жизни собственную среду существования.

Для обеспечения здоровья нации и безопасности будущих поколений необходимо иметь всеобъемлющую информацию о качестве окружающей среды, факторах риска и статусе живых систем (клеток, тканей, органов, организмов, экосистем). Критерии и методы оценки качества среды существования, мониторинга окружающей среды, расчеты экологических нагрузок антропогенных факторов и регистрация реакций животных на факторы риска – ключевые задачи ветеринарно-санитарной и экологической экспертизы сельскохозяйственных объектов . Особенно актуален в этой связи выбор методов и определение критериев оценки реакции позвоночных животных на стрессовые и экологические факторы [5, 10, 11].

В живой природе имеет место специфическая особенность - высокая степень дифференциации клеток, специализация тканей и органов Metazoo, сложные многоуровневые механизмы регуляции функциями формируют скрытые компенсаторные реакции у высших животных, которые трудно соотнести с данными фитоиндикации, с результатами биотестирования на простейших или беспозвоночных. Слабые воздействия могут не вызывать у позвоночных регистрируемых ответных реакций до тех пор, пока, накопившись, они не приведут к развитию бурных динамических процессов. При этом в цепи «внешнее воздействие – отклик живой системы» нет линейной зависимости, и могут интегрироваться различные факторы. А изменения физиологических, морфологических, биохимических, иммунологических пока- зателей в организмах фиксируют «post factum», когда анализируемые параметры уже имеют отклонения от нормы.

Метод дифференциального анализа топографии и функциональной активности тучных клеток в тканях и органах позвоночных может позволить диагностировать изменения на клеточно-тканево-органном уровне в случае, когда еще невозможно регистрирование физиологических сдвигов или структурных изменений [4, 7, 8, 9, 13, 14].

Как метод биотестирования реакций у позвоночных на клеточном уровне предлагаем использовать гистохимический метод морфофункционального анализа активности тучных клеток в тканях и органах позвоночных .

Цель работы: разработка адекватной модели для выявления воздействия факторов риска на клеточном уровне у позвоночных с последующей рекомендацией к внедрению в практику ветеринарно-санитарной и экологической экспертизы.

В соответствии с целью сформулированы задачи :

-

- изучение методом гистохимического дифференциального анализа динамики функциональной активности и топографии тучных клеток тканей животных в норме;

-

- выявление закономерностей изменения в популяциях тучных клеток при конструктивных перестройках на примере послеродовой инволюции миометрия матки крыс.

Материал и методы. Для морфофункционального анализа активности тучных клеток позвоночных использовались гистологические пробы от нелинейных 84 белых крыс-самок послеродового периода. Контрольная группа была сформирована из 8 виргинных крыс. Животные содержались в стандартных лабораторных условиях и забивались в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных». Животные и органы взвешивались. Для исследования брались фрагменты матки (на расстоянии 1/3 длины рога от шейки). Рассчитывался весовой коэффициент как относительная масса органа к массе тела.

Материал фиксировался в жидкости Буэна, фиксаторе Карнуа и после парафиновой проводки были приготовлены серии срезов с диапазоном между срезами не менее 100 мк. Срезы окрашивали крезиловым фиолетовым. Плотность тучных клеток измерялась на срезах при помощи сетки Вайбеля при увеличении х 400.

Для дифференциации функциональной активности тучных клеток была использована цитограмма тучной клетки, и в зависимости от количества (визуальной плотности) гранул и степени метахромазии их делили на классы:

-

1 класс - функционально неактивные, клетки темные, плотно заполнены гранулами, не видно ядра;

-

2 класс - стадия начальной активации , в клетках различимо ядро и рыхлое наполнение гранулами, в перицеллюлярном пространстве выявляются гранулы;

-

3 класс – активные клетки , гранул в цитоплазме мало, их нет перинуклеарном пространстве.

Функциональную активность популяции тучных клеток рассчитывали по индексу гранулярного насыщения и индексу дегрануляции.

Полученные данные вносили в базу данных и статистически обрабатывали с помощью электронных таблиц Excel. Определяли средние и относительные величины, проводили оценку их с помощью вычисления ошибки, достоверность различий оценивалась с использо- 35

ванием коэффициента Стьюдента. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05 и 0,01.

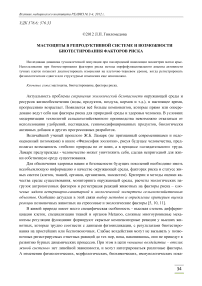

Результаты исследования и обсуждение . Окрашивание срезов крезиловым фиолетовым позволило нам визуализировать тканевые базофилы и другие тканевые компоненты органа, в том числе базальные мембраны тонких кровеносных сосудов, вплоть до капилляров, и базальные мембраны подслизистых оболочек (рис. 1).

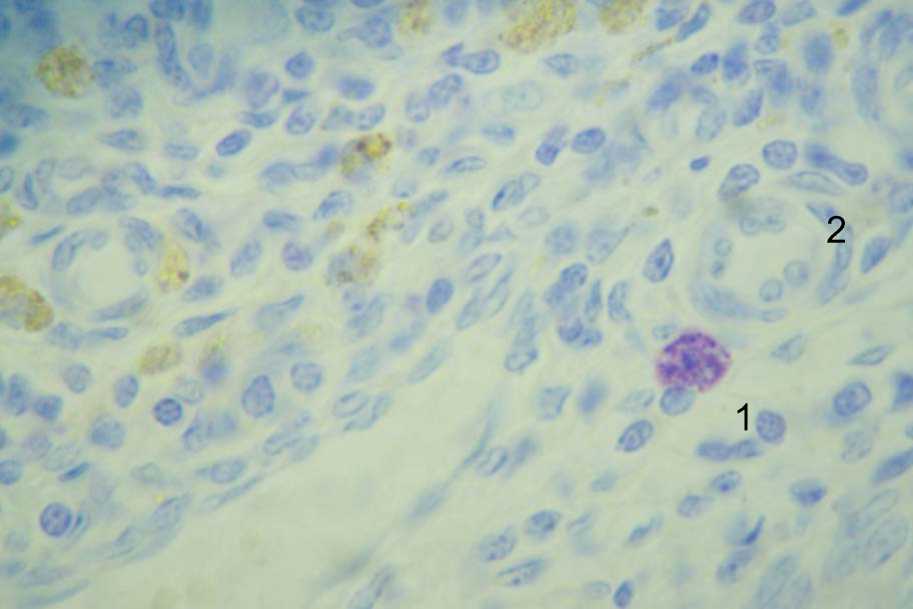

Фенотип тучных клеток определяется особенностью микроокружения ткани, где они созревают. Мастоциты, расположенные по ходу микрососудов, как правило, имеют вытянутую, уплощенную форму (рис. 2), а если они локализованы в рыхлой соединительной ткани – округлую (рис 1).

Гистохимический анализ топографии тучных клеток тканей матки крыс в послеродовый период показал преимущественное представительство мастоцитов в миометрии. В эндометрии матки тучные клетки встречаются редко. Через циркулярный слой миометрия проходят отдельные мелкие сосуды в эндометрий, и нами было отмечено, что большинство мастоци-тов расположено вокруг кровеносных сосудов. Некоторые тучные клетки свободно лежат между миоцитами как продольных, так и циркулярных мышечных пучков.

Первые сутки после родов идет быстрая инволюция матки за счет редукции всех тканей. В период 4-6 суток отмечалась стабилизация морфометрических показателей матки (веса, толщины миометрия, весового коэффициента).

Рис.1. Тучная клетка (1) крупная, округлой формы. Поперечный срез капилляра (2). Микроокружение формируют структурные, биохимические и функциональные признаки ТК. Окраска крезиловым фиолетовым. х 400

Нами исследован период нормальной физиологической послеродовой инволюции матки у крыс - это 20 суток после родов. Гистохимический анализ органа показал тенденции в изменении числа тучных клеток в миометрии и позволил выявить два пика роста их плотности на 6-е и 16-е сутки (табл. 1). Полученные данные указывают на активную роль тучноклеточной популяции в ремодернизации тканевых структур органа.

Таблица 1

Динамика плотности тучных клеток на единицу площади миометрия матки крыс послеродового периода

|

Сутки после родов |

Плотность тучных клеток на ед. площади ± ошибка сред. |

|

0 |

0,15 ± 0,09 |

|

2-4 |

0,59 ± 0,12* |

|

6 – 8 |

1,13 ± 0,26* |

|

10 -12 |

1,12 ± 0,23 |

|

14 – 16 |

1,56 ± 0,39 |

|

18 -20 |

1,28 ±0,42 |

|

контроль |

0,22 ± 0,09 |

*Достоверность P< 0.01

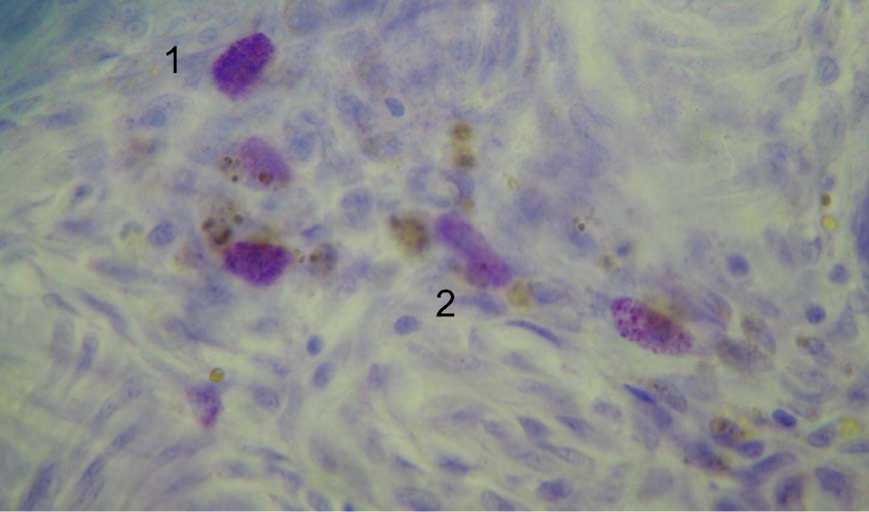

Анализ метахромазии выявленных тучных клеток выявил тенденции в динамике функциональной активности популяции (табл. 2). В первые сутки после родов наблюдается периваскулярная локализация и незначительная степень дегрануляции мастоцитов, в основном встречаются клетки 1 и 2 класса. На четвёртые сутки более половины мастоцитов оказывается свободно лежащими вне сосудистой системы. Плотность их резко возросла – приблизительно в 4 раза (Р<0.05). Появились отдельные тучные клетки с высокой степенью дегрануляции.

На 6-8 сутки после родов - происходит значительное увеличение числа тучных клеток на единицу объема гладкой мускулатуры и диагностируется их активация.

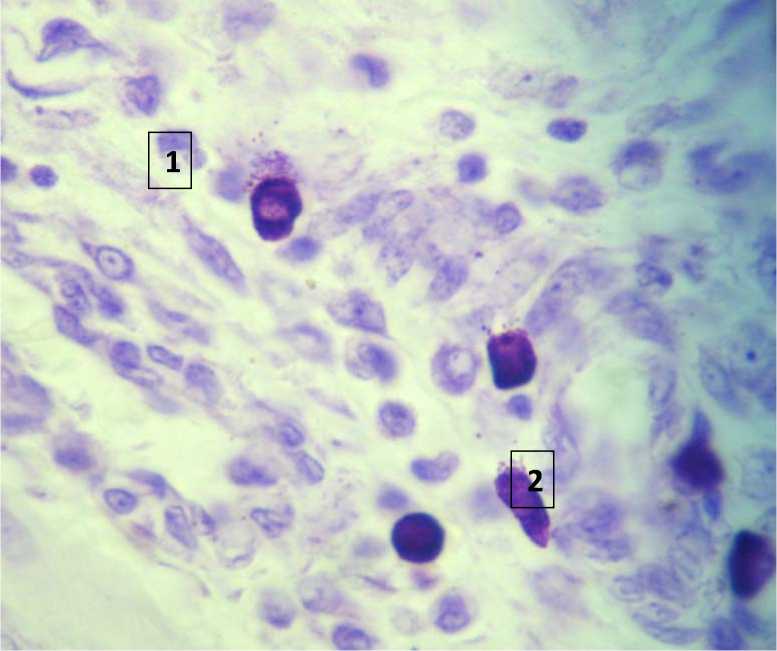

Функциональную активность тучных клеток наблюдают как дегрануляцию внутриклеточных гранул в перицеллюлярное пространство. Значительная часть выявленных мастоци-тов на 6-8 сутки позиционируются как пул функционально активных клеток 2-3 класса. В них отмечалось визуальное уменьшение плотности гранул, просматривалось ядро и наблюдались метахроматические ареолы в перицеллюлярном пространстве (рис. 2 и рис. 3). Дегрануляция в некоторых случаях достигала такой степени, при которой идентификация тучной клетки затруднена – в цитоплазме почти не остается гранул, нет их и в перицеллюлярном пространстве.

Полученные нами данные о динамике популяции тучных клеток миометрия крыс в послеродовый период показали высокую вариабельность активности пулов в исследуемых группах. Гистохимический анализ выявил тенденцию к возрастанию функциональной активности в тучноклеточных популяциях при перестройке ткани. Было показано их преимущественное представительство в периваскулярных областях. При анализе также учитывались сво-боднолежащие мастоциты в миометрии (табл. 2).

Рис. 2. Дегрануляция тучных клеток (1,2) миометрия матки крысы. Гранулы выявляются в перицеллюлярном пространстве клеток. Окраска крезиловым фиолетовым. х 400

Рис. 3. Тучные клетки в миометрии матки крысы. ТК (1) плотно заполнены гранулами и опустошенные ТК (2) в стадии высшей функциональной активности.

Окраска крезиловым фиолетовым. х 400

Таблица 2

Динамика активности тучных клеток миометрия на единицу площади в % к общему числу выявленных клеток

|

Сутки после родов |

Активность тучных клеток на ед. площади в % ± ошибка средняя |

|

контроль |

15,8±3,2 |

|

0 |

13,4± 4,5 |

|

2-4 |

44,3± 10,3 |

|

6 – 8 |

128,1± 29,3 |

|

10 -12 |

130,9± 33,9 |

|

14 – 16 |

163,8± 33,9 |

|

18 -20 |

160,9±52,8 |

Выявленные тенденции в топографии, изменении плотности и активности тучных клеток указывают на их участие в компенсаторно-адаптивных процессах направленных на поддержание структурно-функционального гомеостаза.

В тканях и органах тучные клетки описывают как полифункциональных агентов, организующих нормальные физиологические и патологические процессы, например: инициируют аллергические реакции [1, 2], координируют реконструкцию и регенерацию тканей [8], инициируют и поддерживают хронические воспалительные процессы, регулируют постнатальный ангиогенез в норме и в патологии [12, 13].

Популяции тучных клеток различных органов имеют выраженный полиморфизм, который определяется особенностями микроокружения ткани и органов, где они созревают и формируются их структурные, биохимические и функциональные признаки [1, 3, 8,].

Обобщение результатов ряда авторов [1-4, 6-9, 12-14] позволяет нам различать субпопуляции тучных клеток с учетом следующих признаков:

-

• тканевой локализации;

-

• формы и размеров клеток;

-

• количества, размеров, типа и ультраструктуры гранул;

-

• набора протеаз и других медиаторов;

-

• чувствительности к биологически активным веществам;

-

• по степени и формам дегрануляции клеток;

-

• чувствительности к активаторам/ингибиторам дегрануляции.

Дегрануляцию ТК могут вызывать факторы различной природы: гипоксия, сдвиг рН, белки, иммуноглобулины, амины, нейропептиды, охлаждение/нагрев, ультразвук, электромагнитное излучение, стресс.

Локальная активация секреторной деятельности тучных клеток может продемонстрировать провоспалительную реакцию на клеточном уровне. Показатели плотности тучных клеток на единицу площади, общая активность и индекс активности, локализация их в тканях дают информацию о функциональном напряжении органа и предпосылках к реконструкции архитектоники района, мобилизации в данный микрорайон факторов воспаления, направленности динамических процессов в органе.

В настоящее время накоплены данные об участии тучных клеток в перестройках половой систе мы самок животных. Топография и активность тканевых базофилов также коррелиру- 39

ется с гормональным статусом организма. Работы последних лет [3, 7, 8, 9] существенно дополнили и расширили представления о роли тканевых базофилов в морфофункциональных тканевых перестройках органов репродуктивной системы, что исключительно важно при решении проблем воспроизводства животных в экстремальных экологических и современных технологичных условиях.

Выводы. В настоящее время имеющиеся данные позволяют утверждать, что тучные клетки выступают в роли регуляторов местного гомеостаза как в экстремальных ситуациях, так и в нормальных конструктивных процессах. Полученные нами данные могут использоваться как модель локальной морфофункциональной регуляции на клеточном уровне в общей реакции адаптации системы и представляют несомненный интерес для биотестирования факторов риска специалистами в областях репродуктивной зоотехнии и ветеринарии, экологической физиологии, акушерства и гинекологии, адаптивной экологии.

Возможные области/направления применения данного метода.

Ветеринарная экспертиза . Метод позволит выявлять поллютанты, ксенобиотики, конта-минанты в продукции, подлежащей оценке на безопасность. Данным методом в комплексе с другими (биохимическими, микробиологическими, иммуногенетическими, физиологическими, морфометрическими, др.) можно оценивать характер и направленность изменений на клеточно-тканевом уровне у позвоночных.

Э кологическая экспертиза и мониторинг окружающей среды. Метод позволит диагностировать экологические факторы, потенциально и реально входящие в группу факторов риска (аллергены, патогены, токсины, новые корма, стресс, поллютанты, пестициды, экоциды и т.п.) для здоровья высших животных и человека. Возможно проведение оценки воздействия антропогенных факторов (физических, химических, биологических, стрессовых) на клеточнотканевом уровне организмов. Выявление клеточных реакций высших организмов на стимулы в дозах ниже ПДК, ПДУ, ОБУВ (ориентировочный безопасный уровень воздействия), ДСД (допустимые суточные дозы) и т.п.

Производство экологически чистой/безопасной продукции растениеводства и животноводства. Метод позволит оценивать экологическую безопасность для человека и животных с/х продукции на промежуточных и конечных стадиях производства.

Оценка безопасности (антигенной, токсической, микробной, ксенобиотической) новых добавок и кормов в условиях интенсификации животноводства и при производстве экологически чистой/безопасной продукции.

Список литературы Мастоциты в репродуктивной системе и возможности биотестирования факторов риска

- Metcalfe D.D. Mast cells and mastocytosis//Blood. 2008.Aug. -V.112, -N.4, -P. 946-956.

- Niedzwiedzka P. The role of mast cells in immunity/P. Niedzwiedzka, W. Deptula//Medycyna Wet. 2008, -V. 64, -N11, -P. 1291-1294.

- Абрамова Л.Л. Морфологические особенности фенотипов тучных клеток молочной железы и яичника беременных крольчих//Известия Оренбургского гос. аграрного университета, 2007. -Т.3. -№ 151. -С. 104-106.

- Арташян О.С., Изучение функциональной активности тучных клеток при иммобилизационном стрессе/О.С. Арташян, Б.Г. Юшков, Е.А. Мухлынина//Цитология. -2006. ‑ Т. 48. ‑ № 8. ‑ С. 665-669.

- Мелехова О.П. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование/О.П. Мелехова, Е.И. Егорова, Т.И. Евсеева [и др.]; под ред. О.П. Мелеховой и Е.И. Егоровой. -М.: Изд.центр «Академия», 2007. -288 с.

- Быков С.Э. Гетерогенность популяции тканевых базофилов тощей кишки и её роль в формировании реакции на электромагнитное поле//Науч. мед. Вестник Центрального Черноземья. -2004. ‑ №16-17.

- Гниломедова Л.П. Динамика активности тучно-клеточной популяции миометрия матки крыс в послеродовый период.//Известия СГХСА. -2010. -Вып. 1. ‑ С. 36-39.

- Гниломедова Л.П. Представительство мастоцитов в миометрии матки крыс послеродового периода//Известия СГХСА. -2010. -Вып. 1. ‑ С. 27-31.

- Григорьева Л.А. Тучные клетки половой системы самок белых мышей//Вопросы физико-химической биологии в ветеринарии: сборник науч. тр. МГАВМиБт. -М., 2003. ‑ С. 131-134.

- Другов Ю.С. Экспресс-анализ экологических проб: практическое руководство/Ю.С. Другов, А.Г. Муравьев, А. А. Родин. -М.: БИНОМ. Лабораторные знаний, 2010. -424 с.

- Каплин В.Г. Биоиндикация состояния экосистем: учебное пособие. -Самара: Самарская ГСХА, 2001. -143 с.

- Красавина Н.П. Тучные клетки органов дыхания и перспективы их изучения (обзор литературы)/Н.П. Красавина, С.С Целуйко., В.А. Доровских//Бюлл. физ. и пат. дых. -Благовещенск. -2004. ‑ Вып.19. -С. 75-79.

- Садовников Н.В. Патологические изменения и тучноклеточная реакция в иммуннокомпетентных органах цыплят после вакцинации/Н.В.Садовников, Н.И. Женихова, М.В. Столбикова//Аграрный вестник Урала. -2008. -№ 11 (53). -С. 68-70.

- Шeина Н.И. Методические подходы к использованию тучноклеточной популяции при гигиеническом нормировании вредных факторов окружающей среды//Токсикологический вестник. -2007. -№5. -С. 2-6.