Математическая модель функционирования и расчет показателей надежности участка сети сигнализации

Автор: Шерстнева О.Г.

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии телекоммуникаций

Статья в выпуске: 4 т.6, 2008 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается математическая модель передачи информации в системе сигнализации ОКС №7. Получены аналитические зависимости для определения показателей надежности расчетным путем по характеристикам, наблюдаемым в процессе эксплуатации.

Короткий адрес: https://sciup.org/140191274

IDR: 140191274 | УДК: 625.395.7:51

Текст обзорной статьи Математическая модель функционирования и расчет показателей надежности участка сети сигнализации

Рассматривается математическая модель передачи информации в системе сигнализации ОКС №7. Получены аналитические зависимости для определения показателей надежности расчетным путем по характеристикам, наблюдаемым в процессе эксплуатации.

Подсистема контроля и диагностики систем сигнализации ПКД СС QUEST7 представляет собой интеллектуальную систему мониторинга компании GN Nettest для сетей ОКС7, GSM и IN. Данная система контроля вследствие присущей ей гибкости может использоваться как с одним центром контроля, так и в виде сложной иерархической системы, включающей региональные центры контроля больших сетей, соединенных с главным центром. Система выполнена на платформе UNIX и осуществляет сбор и передачу данных с использованием устройств удаленного тестирования (RTU), основанных на специализированном многоканальном анализаторе протоколов (МРА) той же компании, что позволяет уменьшить затраты при повышении качества и доступности функционирования [1].

В рабочем состоянии сети осуществляется непрерывный или периодический контроль исправности, сбор данных о состоянии подконтрольного оборудования и системы в целом. Помимо контроля оборудования осуществляется извещение оператора сети о качественном состоянии сети, а также производится инициация профилактического контроля. Задача обнаружения сбоев в работе, аварий сводится не только к простому их обнаружению и извещению оператора, но и к указанию конкретного места неисправности или аварии для дальнейшей локализации данного места. При локализации, то есть выключении из сети неисправного оборудования, может произойти негативный эффект от данных действий, и задача системной защиты состоит в том, чтобы вовремя ввести в действие резервное оборудование или обходные каналы.

Наличие распределенных баз данных, сохраняющих большое количество информации о сигнализации, совместно с трассированием вызова по всей сети даже спустя несколько часов после его поступления, значительно облегчает поиск неисправностей при обнаружении проблем в сети.

Таким образом, использование централизованной системы ПКД СС обеспечивает корпоративных пользователей определенным набором средств, позволяющих снизить стоимость эксплуатации, улучшить качество предоставляемых услуг и получаемых результатов. Результаты мониторинга сигнального обмена ОКС №7 представляют собой средство управления предоставлением новых услуг абонентам, оформления счетов транзитной сигнализации ОКС №7 и проверки счетов от операторов. Более того, доступность данных ОКС №7 в режиме реального времени позволяет предупредить возникновение неблагоприятных условий, обнаружить факт несанкционированного доступа, произвести оценку функционирования коммутатора оператора, статистических доказательств качества предоставляемых услуг и т.д.

В настоящее время система установлена и успешно эксплуатируется в таких компаниях, как Sonofon (Дания), Mannesmenn Mobilfunk GmbH (Германия), Bell Emergis (Канада), Post & Telecom (Австрия), ETISaLaT (Объединенные Арабские Эмираты), Global One, Malav (Венгрия) и др.

Система сигнализации ОКС №7 представляет собой совокупность средств, обеспечивающих прием требований на передачу линейных, регистровых и информационных сигналов, формирование пакетов данных переменной длины с сигнальной и другой информацией, передачу и прием кадров, обеспечение требуемой верности и удовлетворение требований по допустимой задержке. В ОКС используется пакетный способ передачи и коммутации [2].

Сообщение ОКС №7 названо сигнальной единицей (СЕ) – Signal Unit (SU). Существует три типа сигнальных единиц: заполняющая сигнальная единица – Fillin Signal Unit (FISU), сигнальная единица состояния звена (СЗСЕ) – Link Status Signal Unit (LSSU), значащая сигнальная единица (ЗНСЕ) – Message Signal Unit (MSU).

У всех трех типов СЕ имеется общий набор полей, которые обеспечивают безошибочную передачу информации в сигнальной сети. К ним относятся: Flag, BSN, BIB, FSN, FIB, LI. Защита от ошибок при передаче СЕ обеспечивается протоколом второго уровня эталонной модели взаимодействия открытых систем.

МККТТ рекомендует использовать два метода защиты: основной (базовый) и превентивного циклического повторения (ПЦП). Идея защиты от ошибок по базовому методу, использующаяся в ОКС № 7, аналогична идее, реализованной в процедуре HDLc. Кратко суть этой идеи такова:

-

- каждая СЕ однозначно определяется fSN в диапазоне от 0 до 127;

-

- с помощью fIb в передаваемой СЕ указывается, имеет ли место повторная передача или СЕ передается впервые;

-

- подтверждение (положительное или отрицательное) принятой СЕ обеспечивается с помощью bSN и ВIb в той СЕ, которая передается в обратном направлении.

Под «положительным» подтверждением понимают информирование удаленной стороны ОКС об отсутствии ошибок в принятой СЕ, под «отрицательным» – запрос о необходимости повторения СЕ, принятой с ошибкой.

Звено сигнализации обязано предотвращать потерю СЕ. Если в канале возникает прерывание, то это приводит к искажениям СЕ. Для предотвращения потери СЕ обе стороны ОКС должны находиться в фазированном состоянии.

Состояние проверки, выдачи, повторной передачи СЕ можно фиксировать, например, при снятии Signal Trace с управляющего устройства (Management Node). Поэтому данные состояния являются состояниями, наблюдаемыми в процессе эксплуатации. Для сбора и обработки статистических данных с помощью системы ПКД СС можно запустить счетчики для каждого типа сообщений по всем линиям. Эти счетчики обеспечивают реальные статистические данные о качестве обслуживания вызовов.

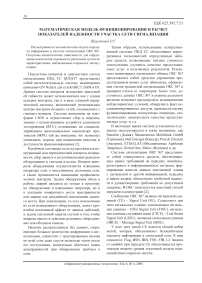

Таким образом, в процессе отслеживания прохождения конкретной сигнальной единицы возможно наблюдениеза следующимиеесостояниями (рис. 1): И 1 ! – исходное состояние источника сигнальной информации; ПВ , ПН – состояние проверки верно и неверно принятой СЕ; И 2 н , И 2 в – состояния выдачи источником следующей сигнальной единицы при неверно принятой и верно принятой СЕ; ПП В , ПП Н – состояния повторной передачи верно и неверно принятой сигнальной единицы; Р И Н 2 , Р И В 2 – вероятность попадания в состояние И2 неверно и верно принятой СЕ; Р П Н П , Р П В П – – вероятность попадания в состояние ПП неверно и верно принятой СЕ; Р П Н , Р П В – – вероятность повторения процесса при неверно и верно принятой СЕ.

В системе сигнализации ОКС №7 передаваемая сигнальная информация может быть искажена в связи с недостаточным качеством ис- пользуемого канала связи и большим объемом передаваемой информации. Метод защиты от ошибок предполагает определение верности принимаемой информации с помощью циклического кодирования и организации «обратного» канала связи. При обнаружении искажения принятой сигнальной единицы по «обратному» каналу связи передаются обратный порядковый номер сигнальной единицы и обратный бит индикатора, которым присвоены определенные значения. Таким образом, рассматриваемая система сигнализации относится к системам с решающей обратной связью. В системах с РОС приемник, приняв кодовую комбинацию (КК), анализирует ее на наличие ошибок. Затем принимает окончательное решение или о выдаче КК потребителю информации, или об ее стирании и посылке по обратному каналу связи сигнала о повторной передаче этой КК (переспрос). В случае безошибочного приема приемник формирует и направляет в канал обратной связи сигнал подтверждения, получив который передатчик передает следующую КК. Этот процесс и наблюдается в ОКС.

Рис.1. Граф наблюдаемых событий

Системы с обратной связью подразделяются на системы с ограниченным числом повторений или с неограниченным числом повторений. В ОКС число повторений ограничивается объемом памяти буфера повторной передачи. При его переполнении, равно как и при перегрузке звена сигнализации, происходит перенос трафика на другое звено с учетом структуры сигнальной сети.

Наличие ошибок в каналах обратной связи приводит к тому, что в системах с РОС возникают потери информации, называемые «вставки» и «выпадения». Вставки получаются в тех случаях, когда приемник посылает сигнал решения о правильности принятой КК, в канале обратной связи этот сигнал трансформируется в сигнал переспроса. На получателя информации данный факт не оказывает влияния, но скорость передачи информации может значительно снижаться. В этом случае передатчик повторяет предыдущую КК, а приемник воспринимает ее как следующую, т.е. одна и та же информация выдается дважды. Выпадения получаются тогда, когда выработанный приемником сигнал переспроса трансформируется в сигнал подтверждения правильности приема. В этом случае по каналу прямой связи передается следующая КК, а предыдущая стирается и к получателю не поступает. Так как система ОКС работает как система с РОС, то и здесь также наблюдаются вставки и выпадения, что приводит к снижению качества обслуживания абонентов в условиях, когда предполагается, что ОКС может обслуживать до 1500 речевых каналов.

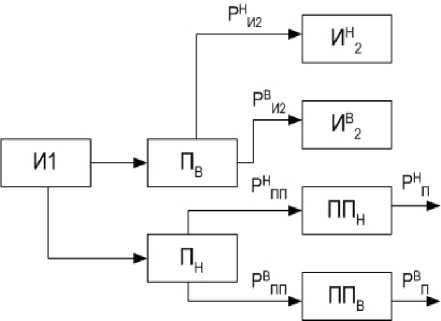

Описанную ситуацию возможно смоделировать на математической модели (рис. 2).

При составлении математической модели учитывалось то обстоятельство, что передаваемая сигнальная информация может быть искажена в связи с недостаточным качеством используемого канала связи и большим объемом передаваемой информации. Приведенная математическая модель составлена лишь для одного участка сети, без учета структуры построения сети ОКС.

При составлении математической модели были сделаны допущения:

-

- каналы системы сигнализации находятся в непрерывном использовании по назначению;

-

- все события происходят в случайные моменты времени;

-

- закон распределения времени между событиями – экспоненциальный.

В модели рассматриваются следующие состояния системы сигнализации: И 1 – исходное состояние источника сигнальной информации; В, Н – состояния, при которых сигнальная информация (сигнальная единица) получена без искажений (верно) и с искажением (неверно) соответственно; П В , П Н - состояния передачисигналаподтвержде-ния верно и неверно принятой сигнальной единицы соответственно; З В , З Н - состояния передачи сигнала запроса верно и неверно принятой сигнальной единицы соответственно; И 2 В ,И 2 Н – состояния выдачи источником следующей сигнальной единицы после верно принятой СЕ и неверно принятой СЕ; в случае И 2 Н будет наблюдаться выпадение информации (безвозвратная потеря СЕ); ПП В , ПП Н – состояния повторной передачи верно и неверно принятой сигнальной единицы соответственно.

Переходы между состояниями характеризуются следующими вероятностями: γ – вероятность искажения сигнальной единицы; (1 — y) — вероят- ность того, что сигнальная единица принята без искажений; (1 — а) - вероятность подтверждения вернопринятойсигнальнойединицы; (1 - в) -вероятность запроса неверно принятой сигнальной единицы; α – вероятность трансформации сигнала подтверждения в сигнал запроса (ошибка контроля I рода); β – вероятность трансформации сигнала запроса в сигнал подтверждения (ошибка контроля II рода); РПНП , РПВП – вероятность повторной передачи верно и неверно принятой сигнальной единицы соответственно, РПП = 1;; РПН , РПВ – вероятность передачи следующей сигнальной единицы при получении подтверждения на верно и неверно принятую СЕ, РП = 1.

Рис. 2. Граф возможных состояний и переходов

Эти вероятности описывают процесс смены состояний. В дальнейшем будем называть их вероятностями прохождений [3]. С помощью этих вероятностей можно исследовать характеристики, описывающие события.

Для вывода формул расчета показателей надежности воспользуемся матричным методом анализа вероятностных систем, предложенным в работе [3]. Для этого составим полную матрицу вероятностей прохождений в состояния и произведем ее разбиение до 7-го состояния:

Таблица 1

|

8 |

9 |

10 |

11 |

|

|

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

3 UU = |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

4 |

0 |

0 |

0 |

В P П |

|

5 |

0 |

0 |

Н P П |

0 |

|

6 |

0 |

Н ПП |

0 |

0 |

|

7 |

Н ПП |

0 |

0 |

0 |

|

Таблица 2 1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

|

1 |

1 |

1-γ |

γ |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

2 |

0 |

1 |

0 |

1-α |

0 |

α |

0 |

|

3 |

0 |

0 |

1 |

0 |

β |

0 |

|

|

4 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

5 UU = |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

|

6 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

|

7 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

|

Таблица 3 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

р, = P VU = 8 |

0 |

1-γ |

γ |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

9 |

0 |

1-γ |

γ |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

10 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

11 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Таблица 4

|

8 |

9 |

10 |

11 |

||

|

8 |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

|

UU = |

9 |

0 |

1 |

0 |

0 |

|

1 0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

|

|

1 1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

Поскольку входное подмножество U + = { И 1 } состоит из одного состояния, то относительные частоты состояний множества U в стационарном режиме являются элементами первой строки матрицы относительных частот N U = ( E - P UU ) .

Таким образом, получены формулы для расчета следующих вероятностей:

Р(И1, ППВ) = а (1 - Y);

Р ( И , ПП Н ) = а ( 1 - в ) ;

р(И , ПП2) = (1 - Y)(1 - а);

р(И , И2) = Ye -

Полученные вероятности являются линейнозависимыми и представляют собой долю (число) попаданий в состояния, приходящееся на одну сигнальную единицу.

Выводполученныхформулбылпроизведенбез учета повторной передачи сигнальной единицы. Задачу определения вероятности попадания СЕ в состояния повторной передачи можно решить путем разделения полной матрицы прохождений (см. таблицы 1-4) до 8-го состояния (второй ва- риант разбиения). Для данного случая получены формулы зависимости среднего числа повторных передач одной СЕ от вероятностей трансформации сигнала запроса и сигнала подтверждения, а также вероятности искажения СЕ:

-

Р(И1, ППВ) = a^Y) ;

1 - а

РИ, ППН) = S--^;

1 - а (2)

Ри , пп 2) = (1 - Y);р(И1 , И2) = в(‘- aY).

1 - а

В общем случае задача этой работы заключается в математическом моделировании качества обслуживания вызовов за счет предварительного расчета показателей надежности на участке сигнальной сети.

Используя результаты проведенных исследований и сопоставив их с наблюдаемыми характеристиками, получим следующие системы уравнений.

Для 1-го варианта разбиения:

Р Пп = а (1 - Y);

РПп = Y(1 - в); I (3)

рИ 2 = (1 - Y )(1 - а );|

РИ = eY - ,

Решение системы уравнений (3) имеет вид:

-

1 - в = -ПП-;

γ⎪

-

1 - Y = Р^ 2 + Р Пп ;>

РПвП ⎪⎪ а =-----.

1 - Y

Для 2-го варианта разбиения система уравнений (граф наблюдаемых событий тот же) имеет вид:

в

Р ПП

н

РПП

= а (1 - Y ) .

1 - а

_ 1 - aY _ 1- а

⎬

Рви = 1 - Y

н

РП

в (1 - a Y ) 1- а

•

Решение системы уравнений (5) приведено в виде, удобном для практического применения:

1 - y = Р П ;

н в = ——;

н

РПП

н a = 1 Р-

γ - РПП

•

Выводы

-

1. Следует отметить, что число уравнений определяется числом наблюдаемых характеристик – большего числа уравнений, чем число наблюдаемых характеристик, получить невозможно.

-

2. В статье предложен подход к расчету эксплуатационных и расчетных показателей надежности, основанный на сборе и обработке данных, полученных при эксплуатации подсистем контроля и диагностики систем сигнализации.

-

3. Разработаны математические модели и получены аналитические формулы для определения показателей надежности, к которым от-

- носятся: α – вероятность трансформации сигнала подтверждения в сигнал запроса (ошибка контроля I рода); β – вероятность трансформации сигнала запроса в сигнал подтверждения (ошибка контроля IIрода); Y - вероятность искажения сигнальной единицы.

-

4. Показано, что такие показатели качества обслуживания вызовов, как у , а , в могут быть получены расчетным путем по характеристикам, наблюдаемым в процессе эксплуатации систем сигнализации.

Список литературы Математическая модель функционирования и расчет показателей надежности участка сети сигнализации

- Засецкий А.В., Иванов А.Б., Постников С.Д.,Соколов И.В. Контроль качества в телекоммуникациях и связи. Часть II. Под ред. Иванова А.Б. М.: Компания САЙРУС СИСТЕМС, 2001. -120с.

- МККТТ. Синяя книга. Т. VI, вып. VI.9. Требования к системе сигнализации № 7, Рекомендации Q.771-Q.795. IX Пленарная Ассамблея. Мельбурн, 1988.

- Зеленцов Б.П. Матричные модели надежности систем. Н.: Наука, 1991. -110 с.