Математическая модель и вычислительный эксперимент для прогнозирования экологического состояния пограничного слоя атмосферы

Автор: Мурадов Ф.А., Рахимов А.З., Нуриев Х.У., Турдибеков Б.Б.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 2 (44), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается актуальная проблема связанная с решением задачи мониторинг и прогнозирования экологического состояния воздушного бассейна промышленных регионов, где имеет место нарушение баланса санитарной нормы окружающей среды вследствие большого количества выбросов вредных веществ. В работе для решения указанной выше задачи разработана математическая модель и ее программное обеспечения описывающий рассматриваемый процесс с помощью уравнений гидромеханики с соответствующими начальными и краевыми условиями для проведения комплексного исследования процесса переноса и диффузии загрязняющих веществ, выброшенные в окружающую среду из производственных объектов и результаты проведенных численных расчетов на ЭВМ. Для вывода математической модели объекта использовались основные законы механики и гидротермодинамики (уравнения сохранения массы и баланса сил), с учетом основных параметров, которые играют существенную роль в процессе распространения аэрозольных частиц в атмосфере: скорость ветра и его направления; рельеф местности; коэффициент поглощения вредных аэрозольных мелкодисперсных частиц в атмосфере, физико-механические свойства частиц и т.д. В работе получено дифференциальное уравнение для расчета скорости осаждения мелкодисперсных и аэрозольных частиц, распространяющихся в приграничном слое атмосферы.

Математическая модель, численный алгоритм, вычислительный эксперимент, перенос и диффузия вредных веществ, погодно-климатический фактор, орография местности

Короткий адрес: https://sciup.org/140274272

IDR: 140274272

Текст научной статьи Математическая модель и вычислительный эксперимент для прогнозирования экологического состояния пограничного слоя атмосферы

Введение. Мониторинга, прогнозирования и оценки загрязнения атмосферы и подстилающей поверхности земли пассивными и активными примесями, мелкодисперсными частицами и углекислыми газами, а также проектирования и размещения промышленных объектов с соблюдением предельно допустимых санитарных норм являются актуальными в проблеме охраны окружающей среды.

Анализ данных по состоянию окружающей среды за последние годы показывает, что интенсивный рост объема выбросов вредных веществ в атмосферу неизбежно вызывает дисбаланс экологического состояния. Это особенно заметно в государствах, отличающихся высоким темпом развития промышленности, например, Китай, Индия, Россия, США, Франция, Великобритания, Япония, Корея, Малайзия и др. Негативные последствия экологического дисбаланса возникают за счет увеличения загазованности атмосферы и концентрации вредных мелкодисперсных частиц, чем отрицательно воздействуют на живую систему – флору и фауну указанных регионов, а на глобальном уровне вносят лепту в изменение климата земного шара.

Потенциальные источники загрязнения атмосферного бассейна в промышленных регионах разделяются на стационарные и переменные. Информацию и подробный анализ процессов загрязнения атмосферы промышленных городов и регионов, а также различие между загрязнениями, производимыми постоянными и мобильными переменными источниками можно подчеркнуть в работах многих зарубежных авторов, занимающихся проблемой охраны окружающей среды. Здесь же отметим, что стационарным (точечным) источником загрязнения считается источник, постоянно находящийся в определённом месте. Например, дымовые трубы фабрик и заводов, теплоэлектростанций, технологических установок, отопительных котельных, печей и сушилок, вытяжные шахты, вентиляционные трубы, вытяжки, выбрасывающие мелкодисперсные вредные частицы и т.д. Статистическая обработка накопленных баз данных показала, что в промышленных регионах постоянными источниками в большом количестве выбрасываются в окружающую среду окислы азота, сернистый газ, угарный газ, серная кислота, фенолы и другие аэрозольные вещества в зависимости от специфики промышленного производства города и состава, используемого в нём топлива Как известно, одним из основных свойств стационарных источников является то, что их выбросы вредных аэрозольных частиц (в отличие от мобильных источников) происходят, как правило, на большой высоте. Поэтому, процесс диффузии и переноса аэрозольных частиц в атмосфере, выбрасываемых производственными объектами, распространяется на большую территорию. В результате чего, за счет взаимодействия между собою вредных частиц, происходит рост их концентрации, и образуются области устойчивого загрязнения, распространяющихся на высоту до 180-200 м и более.

Постановка задача. Для исследования процесса переноса и диффузии аэрозольных частиц в атмосфере с учетом существенного параметра - скорости осаждения мелкодисперсных частиц wg рассмотрим математическую модель описывающий на основе закона гидромеханики с помощью многомерного дифференциального уравнения в производных [1—3]

частных

д о д о д о д о

+ и + V +(w - w„ ) + со = ц д t дх дх 8 ' дz

д^о д 2 о ] д[,д о )

—у +— у +—I к — 1+ 3 , Q ; д х 2 д у 2 J д z ( д z J

д^о до

д х

9 wg m • g - 6 • п • к • r • wg - 0,5 • c • p • 5 • w 2

д t

m

;

и соответствующим им начальным и граничным условиями:

о ( х,у , z , t )| t =0 = о ( х , у,z ) ; w g (0)| t =0 = w 8 ;

, дО k дz

Здесь 0

—

дО д х

= м ( О ( - 0 ) ;

х =0 д x

до

У =0

= м ( о . - о ) ;

= в О - f , ( х ) ;

z =0

до д z

концентрация

= м ( О ( - о ) ;

х = Lx

= ц ( о , - о ) ;

у = Ly

= к ( 0- О ) 0.

z = H z

вредных веществ в атмосфере; 0

■

первичная концентрация вредных веществ в атмосфере; х, у, z — система координат; u, V, w — скорость ветра по трем направлениям; w — скорость осаждения частиц; с — коэффициент поглощения вредных веществ в атмосфере; ц, X — коэффициенты диффузии и турбулентности; Q — мощность источника; ^^ — функция Дирака; f — источник выброса вредных веществ в атмосферу; c — безразмерная величина равно 0,5; p плотность атмосферы; r - радиус частиц; S - площадь поперечного сечения частиц; g - ускорения силы тяжести.

Методы решения задачи. Так как, задача (1)—(5) описывается многомерной нелинейным дифференциальной уравнений в частных производных с соответствующими начальными и краевыми условиями, получить ее решение в аналитической форме затруднительно. Для решения задачи используем неявную конечно-разностную схему по времени со вторим порядком точности по временим [4-5].

Вычислительный эксперимент и обсуждение результатов. Для мониторинга и прогнозирования экологического состояния промышленного региона разработана web - ориентированное программное средства воспользуя которой проведены вычислительные эксперименты на ЭВМ.

Для ввода основных параметров процесса переноса и диффузии аэрозольных частиц и проведение расчетов на ЭВМ разработан графический интерфейс (рис.2,3). С помощью разработанного интерфейса вводится: виды вредные вещества выбрасываемые из промышленные объекты; число потенциальных источников выброса вредных веществ; номер задачи ( 1 – когда решается прямая задача, 2- когда решается сопряженная задача); коэффициент поглощение вредных веществ в атмосфере; горизонтальная составляющая скорость ветра; направление ветра; стратификация атмосферы; начальная скорость осаждения частиц;

время расчета; мощность источников.

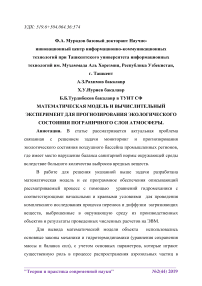

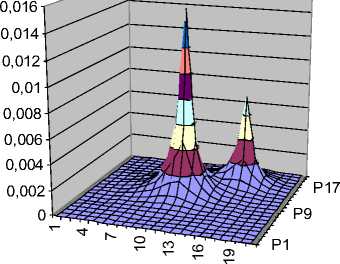

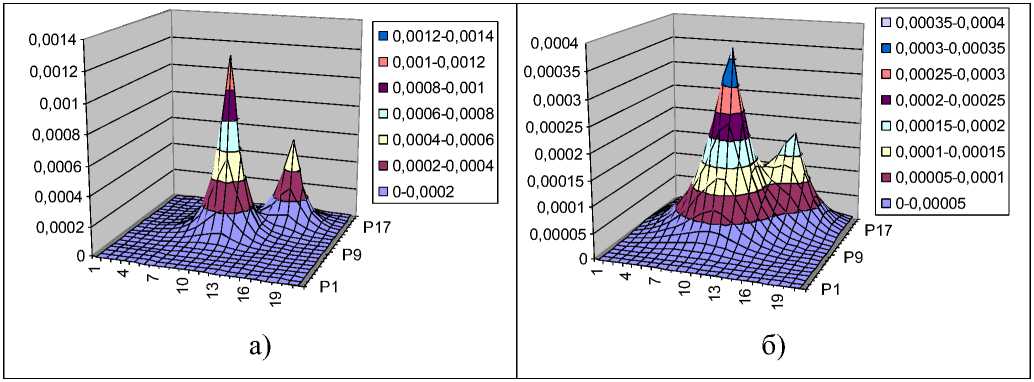

Результаты проведенных вычислительных экспериментов на ЭВМ приведены в рисунках 1-2.

■ 0,03-0,035

□ 0,025-0,03

■ 0,02-0,025

□ 0,015-0,02

□ 0,01-0,015

■ 0,005-0,01

□ 0-0,005

Р17

а)

0,014-0,016 0,012-0,014 0,01-0,012 0,008-0,01 0,006-0,008 0,004-0,006 0,002-0,004 0-0,002

б)

Рис.1. Изменение концентрация вредных веществ в первом слое атмосферы (Н =100м) при скорости ветра: а) и = 1 м/с.; б) и = 3 м/с.;

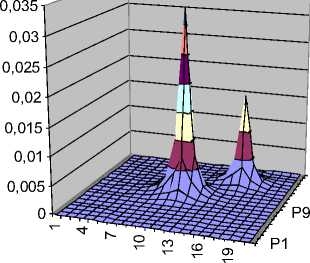

Как видно из проведенных численных расчетов на ЭВМ (рис.2) с ростом горизонтального составляющего ветра скорости аэрозольные частицы выброшенные из промышленных объектов переносится по направлению ветра. Область распространения вредных веществ в приземном слое атмосферы расширения с ростом скорости воздушной массы атмосферы (рис. 1). Особенно это можно наблюдать при Н=200-300

м.

Рис.2. Изменение концентрация вредных веществ в первом слое атмосферы (Н =200м) при скорости ветра: а) и = 1 м/с.; б) и = 3 м/с.;

Другой параметра который существенно влияет на изменение концентрация вредных веществ в атмосфере, на земной поверхность это скорость осаждения вредных частиц. Как было установлены проведенными вычислительными экспериментами на ЭВМ перенос вредных веществ в атмосферу по вертикалью зависят: во первых от первоначальной скорости осаждения частиц; во вторых от вертикальной скорости воздушной массы атмосферы; в третях от физико-механических свойств частиц (радиус частиц; площадь поперечного сечения частиц) и свойства атмосферы ( ρ плотность атмосферы); в четвертых от ускорения силы тяжести.

Заключение и выводы. Численными расчетами установлено, что изменение концентрации аэрозолей в атмосфере существенно зависит от коэффициента поглощения частиц в атмосфере. Этот параметр изменяется в зависимости от степени влажности воздушной массы атмосферы, времени года и суток. При этом максимальное поглощение вредных аэрозольных частиц в атмосфере характерно для утреннего и вечернего времени суток.

Вычислительным экспериментом установлены, что то 10 до 18 процентов аэрозольные частицы поглощается в атмосфере. Рост поглощение вредных веществ в атмосфере зависит от влажного состояния воздушной массы атмосферы.

Проведенные численные расчеты на ЭВМ показали, что распространения аэрозольных частиц в атмосфере по вертикалью зависят: во первых от первоначальной скорости осаждения частиц; во вторых от вертикальной скорости воздушной массы атмосферы; в третях от физикомеханических свойств частиц (радиус частиц; площадь поперечного сечения частиц) и свойства атмосферы ( р плотность атмосферы); в четвертых от ускорения силы тяжести.

Анализ численных расчетов показали, что область распространения вредных веществ в приземном слое атмосферы расширения с ростом скорости воздушной массы атмосферы. Особенно это можно наблюдать при Н=200-300 м.

Проведенные численные эксперименты при различных направлениях и скоростях ветра показали, что на изменение концентрации аэрозольных выбросов в атмосфере непосредственно влияют эти параметры. Так же установлены что с увеличением мощности аэрозольных генераторов растет площадь области, где концентрация превышает допустимую санитарную норму. При неустойчивой стратификации ветра, область распространения вредных веществ, имеет пилообразный характер, максимально увеличивается со временем причем за короткий его промежуток.

Расчетные данные показали, что в изменении скорости и направления ветров существенную роль играют возвышенности – холмы или горные хребты, находящиеся на открытом ландшафте. Над возвышенностями скорость ветра выше по сравнению с окружающей равнинной территорией. Так как область высокого давления фактически расширяется на некотором расстоянии до возвышенности, ветер изменяет свое направление прежде, чем достигнуть ее. Если воздушная масса встречается с крутым холмом с неровной поверхностью, то скорость ветра резко увеличивается, что приводит к росту коэффициента турбулентности. Скорость ветра возрастает с увеличением перепада атмосферного давления, а скорость воздушного потока падает у земли вследствие трения о шероховатости подстилающей поверхности;

Вычислительными экспериментами установлено, что при распространении вредных мелкодисперсных частиц в атмосфере особую роль играет учет коэффициента взаимодействия с подстилающей поверхностью.

При задании различных высот источника загрязнения было установлено, что при выбросах из высоких источников максимальные концентрации загрязнения фиксируются при опасных скоростях ветра (в пределах от 3 до 6 м/с в зависимости от скорости истечения газов из устья выбросных труб). Опасная скорость ветра в сочетании с неустойчивой стратификацией и интенсивным переносом примесей приводит к максимальному росту значения концентрации вредных веществ в приземном слое атмосфере. В таких случаях основную роль в рассеивании вредных веществ в атмосфере играют горизонтальные потоки.

Список литературы Математическая модель и вычислительный эксперимент для прогнозирования экологического состояния пограничного слоя атмосферы

- Ravshanov N., Shertaev M., Toshtemirova N. Mathematical Model for the Study and Forecast of the Concentration of Harmful Substances in the Atmosphere // American Journal of Modeling and Optimization. - 2015. - Vol. 3. - № 2. - PP. 35-39.

- Равшанов Н., Шарипов Д.К., Ахмедов Д. Моделирования процесса загрязнения окружающей среды с учетом рельефа местности погодно-климатических факторов // Информационные технологии моделирования и управления - Воронеж, 2015.№3. - С. 222-235.

- Ravshanov N., Sharipov D., Muradov F. Computational experiment for forecasting and monitoring the environmental condition of industrial regions // Theoretical & Applied Science: International Scientific Journal. - 2016. - Vol. 35. - Issue 3. - Pp. 132-139. - DOI: 10.15863/TAS.2016.03.35.22

- Sharipov D. A Mathematical Model and Computational Experiment for the Study and Forecast of the Concentration of Harmful Substances in the Atmosphere // American Journal of Computation, Communication and Control. - 2016. - № 2(6). - Pp. 48-54.

- Равшанов Н., Шарипов Д.К. Модель и численный алгоритм для исследования процесса распространения вредных веществ в атмосфере // Актуальные вопросы технических наук: материалы международной научной конференции. - Пермь, 2011. - С. 20-27.

- Рашанов Н. Математическое моделирование процесса распространения загрязняющих веществ в атмосфере НИЦ ИКТ.- Ташкент: «MUXR-PRESS», 2017г. 224ст.