Математическое моделирование эффекта дискриминации ионов по массе в масс-спектрометрии с электронной ионизацией и возможности ее корректировки

Автор: Е. С. Павлова, И. А. Громов, А. С. Антонов, Л. Н. Галль, Н. Р. Галль

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Физика приборостроения

Статья в выпуске: 2 т.32, 2022 года.

Бесплатный доступ

Дискриминации ионов по массе при анализе веществ методом масс-спектрометрии с электронной ионизацией являются неустранимым эффектом, влияющим на достоверность измерения изотопного состава пробы, точное знание которого во многих применениях крайне необходимо. Причиной появления этих дискриминаций является необходимость использования в источнике дополнительного магнитного поля, фокусирующего пучок ионизирующих электронов. В статье методом математического моделирования рассмотрены эффекты смещения электронного пучка (области ионизации) и ионов разных масс в ионном пучке при его формировании в ионно-оптической системе источника ионов. Для стандартных условий формирования ионного пучка показано, что введением корректирующего напряжения на вытягивающем электроде можно существенно, на два порядка, уменьшить величину дискриминации в источнике ионов при изотопном масс-спектрометрическом анализе.

Электронная ионизация, дискриминация по массе, масс-спектрометрия, математическое моделирование, Simion

Короткий адрес: https://sciup.org/142234172

IDR: 142234172 | УДК: 519.6 | DOI: 10.18358/np-32-2-i3341

Текст научной статьи Математическое моделирование эффекта дискриминации ионов по массе в масс-спектрометрии с электронной ионизацией и возможности ее корректировки

Источник ионов является важнейшим элементом ионно-оптической системы любого аналитического масс-спектрометра. Принципиальная схема типового источника ионов с электронной ионизацией типа Нира для анализа газов и паров легколетучих веществ формируется под влиянием двух основных задач, решаемых источником: ионизации вводимой в источник газовой смеси (электроннооптическая система источника) и формирования пучка из образовавшихся в области ионизации ионов (ионно-оптическая система источника). Описанию и исследованию параметров источников ионов различных типов посвящена обширная литература, среди которой есть не только многочисленные статьи, но и монографии (см., например, [1]). Все реализации источников ионов этого типа в главном повторяют его принципиальную схему, предложенную А. Ниром в 1940 г., а именно взаимно перпендикулярное движение электронного и ионного пучков. Абсолютным достоинством ионнооптической схемы источника типа Нира, объясняющим ее долговечность и универсальность применения, является высокая стабильность ионного тока и геометрических параметров сформированного ионного пучка, незаменимая в количественном анализе и аналитических применениях масс-спектрометрии.

Ионно-оптическая система источника ионов типа Нира разделяется на две независимых оптических системы: систему получения и транспортировки электронного пучка через ионизационную камеру источника и систему отбора ионов из области ионизации с последующим формированием ионного пучка с его параметрами (эмиттансом), обеспечивающими требования, сформулированные решаемой задачей [2].

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕЛИРОВАНИЯ

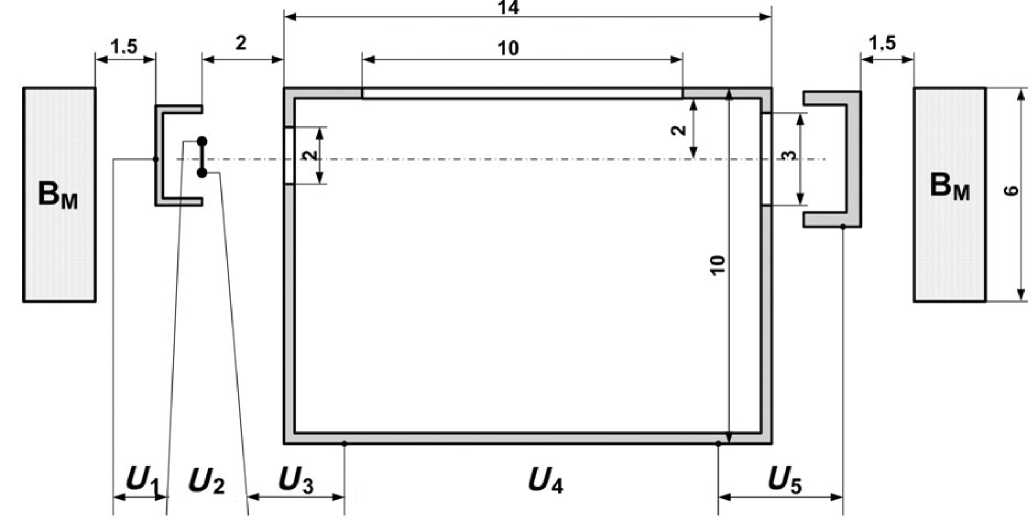

Электронно-оптическая система источника ионов с электронным ударом включает в себя: электронную пушку с прямонакальным катодом — эмиттером электронов; ионизационную камеру в виде, как правило, прямоугольной металлической коробочки с эквипотенциальными стенками и отверстиями для прохождения электронного пучка, ввода пробы, отбора образовавшихся ионов; и детектор прошедших электронов (рис. 1).

Размеры электронных отверстий (щелей) выбираются из условий формирования электронного пучка в области ионизации, а ионная щель является важнейшим параметром его ионно-оптической системы. При этом суммарная площадь всех щелей ограничена условием максимальной герметичности ионизационной камеры, обеспечивая

Рис. 1. Электронно-оптическая система источника ионов.

B M — магниты, фокусирующие электронный пучок; U 1 — потенциал экранирующего венельта; U 2 — потенциал катода; U 3 — ускоряющая разность потенциалов для электронов (70–100 эВ); U 4 — потенциал ионизационной камеры в ионно-оптической системе источника, определяющий ускорение образующихся ионов пробы; U 5 — разность потенциалов между ионизационной камерой и коллектором электронов. Пунктиром обозначена ось электронного пучка

более высокое давление вводимой пробы в ней по сравнению с областью формирования ионного пучка.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИРУЕМЫХ ПРОЦЕССОВ

Простейшая электронная пушка состоит из прямонакального катода и анода, роль которого играет передняя стенка ионизационной камеры, и экрана катода, являющегося также элементом фокусировки электронов для их лучшего прохождения через щель анода. Сформированный электронный пучок, как правило, с энергией 70–100 эВ далее движется через эквипотенциальную область ионизационной камеры и регистрируется на детекторе электронов. Границы электронного пучка определяют границы области образования ионов — "области ионизации", являясь тем самым важнейшим параметром ионно-оптической системы источника ионов. Но поскольку отбор ионов в источнике типа Нира происходит перпендикулярно движению электронов, электрическое поле, вытягивающее положительно заряженные ионы из области ионизации, одновременно приводит к от- клонению электронного пучка в противоположном направлении, тем большем, чем больше вытягивающее напряжение. В результате область ионизации теряет стабильность, и, соответственно, теряют стабильность параметры формируемого ионного пучка.

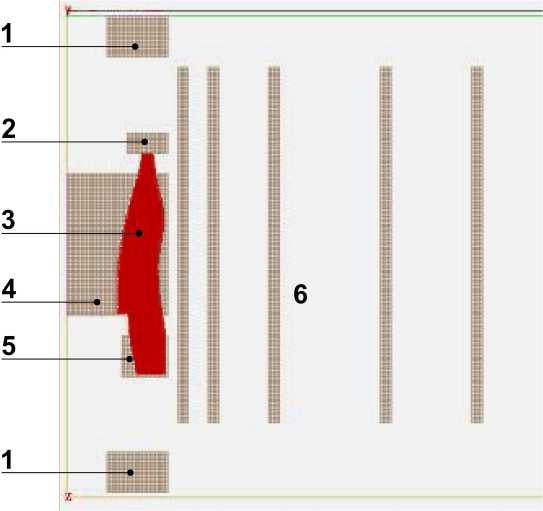

Во избежание этого и для стабилизации области ионизации электронно-оптическую систему источника ионов с электронной ионизацией помещают в продольное магнитное поле, образованное магнитами B М (рис. 1), величиной до 100 Э, что вполне достаточно для того, чтобы отклонение электронного пучка мало зависело от величины вытягивающего напряжения. Результаты расчета для типичного прохождения электронного пучка через ионизационную камеру для энергии электронов 70 эВ, магнитного поля источника 80 Э и вытягивающего напряжения 200 В в графическом виде представлены на рис. 2. Размеры ионизационной камеры, катода, коллектора и расстояния между ними указаны на рис. 1.

Анализируемое вещество в виде газа или пара вводится в область ионизации через отверстие в какой-либо стенке ионизационной камеры, и, если площадь щелей в камере существенно

Рис. 2. Отклонение электронного пучка, удерживаемого в ионизационной камере продольным магнитным полем, за счет вытягивающего напряжения ионно-оптической системы.

-

1 — полюса магнита источника ионов; 2 — катод; 3 — пучок ионизирующих электронов;

-

4 — камера ионизации; 5 — коллектор; 6 — ионно-оптическая система источника ионов

меньше площади ее стенок, молекулы пробы равномерно заполняют объем ионизационной камеры. Если давление пробы p в камере не превышает 1·10–4 мм рт.ст (длина свободного пробега молекул 5 см), то молекулы практически сталкиваются только со стенками ионизационной камеры, и их кинетическая энергия определяется только температурой стенок Т 0 (молекулы пробы термолизуют-ся). Ионы, образовавшиеся в области прохождения пучка ионизирующих электронов, вытягиваются из него внешним электрическим полем, проникающим в ионизационную камеру через узкую ионную щель, параллельную электронному пучка. При этом ионы, ускоряющиеся в вытягивающем поле, движутся в поперечном для них магнитном поле, испытывая поперечное отклонение, тем большее, чем меньше масса ионов [3]. Этот эффект является неустранимым дефектом источника ионов с электронным ударом типа Нира и одной из важных причин количественного несоответствия состава анализируемой пробы и состава ионного пучка. В масс-спектрометрии этот эффект получил название "дискриминация ионов по массе" [4].

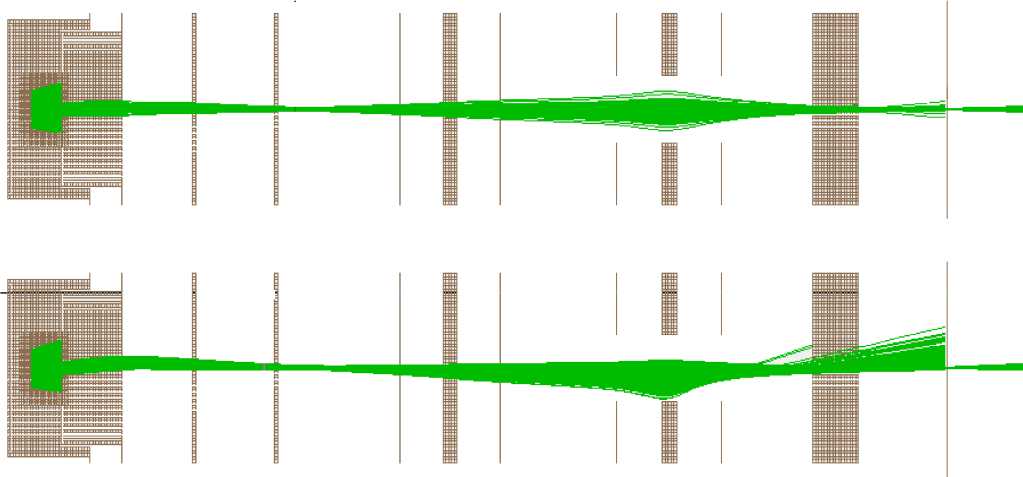

Эффект "дискриминации" своей главной причиной имеет условия в области ионизации, т.е. в ионизационной камере, но проявляется в полной мере при прохождении ионно-оптической системы источника ионов. Он означает, что ионы одной массы проходят через ионно-оптическую систему источника с меньшими потерями, чем ионы другой массы. В свою очередь это приводит к изме- нению измеряемого соотношения интенсивностей пиков в масс-спектре анализируемого вещества, т.е. к ошибкам в его количественном анализе. Эффект дискриминации ионов по массе в источнике известен давно и активно обсуждался уже на рубеже 40–50-х гг. прошлого века (см., например [1]), однако каких-либо радикальных мер для его устранения так и не было предложено. Дискриминация ионов по массе из-за присутствия магнитного поля в области ионизации и формирования ионного пучка имеет место всегда. Величина дискриминации может быть весьма значительной, и она увеличивается с увеличением длины ионнооптической системы источника ионов и уменьшением ширины его выходной щели. На рис. 3 представлен графически результат расчета (программа SIMION-8 [5]) прохождения ионного пучка в типовом источнике ионов с электронным ударом.

Из рис. 3 видно, что ионы с меньшей массой отклоняются на больший угол относительно оси источника ионов уже при их выходе из ионизационной камеры (рис. 3, б), что далее приводит к сильному отклонению всего пучка в ионнооптической системе и на выходе источника ионов. Это соответствует тому, что магнитное поле в ионизационной камере сильнее воздействует на легкие ионы и для них эффект дискриминации по массе в магнитном поле источника становится значительным. Также видно, что большая часть легких ионов на выходе из источника двигается по траекториям, составляющим заметные углы с центральной осью, что ведет к худшему согласованию

Рис. 3. Сечение пространственной модели типового источника ионов в горизонтальной плоскости с учетом магнитного поля (100 Э) в ионизационной камере.

а — для ионов m /е = 28; б — для ионов m /е = 1

эмиттанса пучка ионов с аксептансом масс-ана– лизатора, чем для более тяжелых ионов, а это — дополнительная потеря чувствительности и увеличение недостоверности результатов измерений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НА МОДЕЛИ

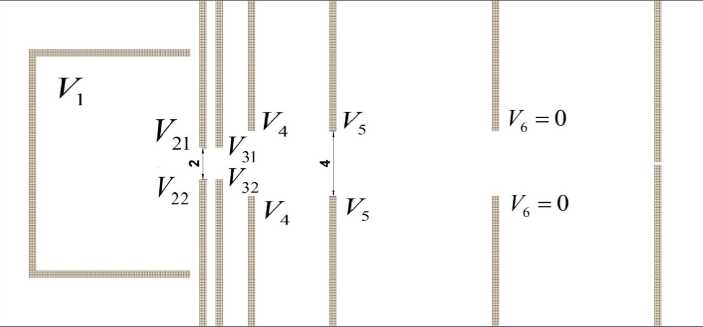

Конечно же, количественно дискриминация для источников ионов разной конструкции различна, но, как уже говорилось, она имеет место всегда. Наиболее сильно она проявляется при анализе легких газов, в частности при анализе водородно-гелиевых смесей [6]. В данной работе была предпринята попытка скомпенсировать дискриминацию путем введения боковой коррекции вытягивающего поля на выходе из ионизационной камеры. Параметры приведенного далее математиче- ского моделирования получены для выходной щели источника ионов 0.2 мм, магнитного поля источника 100 Э, вытягивающего напряжения 200 В и напряжения, ускоряющего ионы, 4800 В. Для усиления корректирующего эффекта был рассмотрен вариант ионно-оптической системы с электрически отсоединенной крышкой с ионной щелью ионизационной камеры (рис. 4).

Индексы электродов ионно-оптической системы источника при расчете:

-

1 — ионизационная камера;

-

2 — крышка ионизационной камеры (21, 22);

-

3 — вытягивающий электрод (31, 32);

-

4 , 5 — блок фокусирующих электродов;

-

6 — вторая щель источника ионов.

Рис. 4. Схема источника ионов электронным ударом для математического моделирования эффекта дискриминации ионов по массе.

V 1 — потенциал ионизационной камеры; V 21 , V 22 — потенциалы половинок крышки ионизационной камеры; V 31 , V 32 — потенциалы половинок разрезного вытягивающего электрода; V 4 , V 5 — потенциалы фокусирующих электродов; V 6 — вторая щель источника ионов; выходная щель 0.2 мм

Наилучшая фокусировка при отсутствии магнитного поля была получена в режиме: V 1 = V 2 = = 4800 В, V 3 = 4600 В, V 4 = 4500 В, V 5 = 4300 В, V 6 = 0 В. Для этого потенциального режима пропускание ионов через выходную щель не зависело от массы и составило 92%.

Далее было рассчитано прохождение ионного пучка через ионно-оптическую систему для того же режима потенциалов, но при магнитном поле в области ионизации 100 Э. Для этого случая доля ионов, прошедших через выходную щель источника ионов, составила: для массы 30 — 81.15%, для массы 10 — 72.36% и для массы 1 — 21.66%. Таким образом, дискриминация по массе при изменении массы ионов в 30 раз привела к погрешности в их количественном составе в регистрируемом масс-спектре в 4 раза.

В том же математическом эксперименте было проверено, можно ли эту дискриминацию скорректировать или хотя бы уменьшить.

Был рассмотрен вариант, в котором для уменьшения дискриминации по массе источника ионов для различных масс ионов подавались различные корректирующие напряжения на половины разрезного вытягивающего электрода V 31 и V 32 , изменявшиеся в зависимости от массы ионов.

Для массы 30: потенциалы на половинах вытягивающего электрода V 31 = 4603 В и V 32 = 4597 В, т.е. боковая коррекция Δ V = 6 В, пропускание — 84.40%.

Для массы 9: потенциалы V 31 = 4605 В и V 32 = = 4595 В, т.е. боковая коррекция Δ V = 10 В, пропускание — 78.64%.

Для массы 1: потенциалы V 31 = 4618 В и V 32 = 4582 В, т.е. боковая коррекция Δ V = 36 В, пропускание — 78.64%.

Таким образом, это моделирование показывает, что коррекция напряжения на вытягивающем электроде позволяет существенно снизить дискриминацию до величины порядка 6%.

Несколько более эффективной является коррекция на половинах разрезанной крышки ионизационной камеры.

В этом случае для массы 30 а.е.м.: V 21 = = 4800 В и V 22 = 4798.75 В, боковая коррекция Δ V = 1.25 В, пропускание составило 85.80%.

Для массы 10 а.е.м.: V 21 = 4800 В и V 22 = = 4797.9 В, боковая коррекция Δ V = 2.1 В, пропускание — 83.69%.

Для массы 1 а.е.м.: V 21 = 4800 В и V 22 = = 4791.5 В, боковая коррекция Δ V = 8.5 В, пропускание составило 79.95%, т.е. дискриминация составляет менее 5%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенное математическое моделирование показывает, что дискриминация по массе, создаваемая присутствием магнитного поля в области ионизации, может быть существенно снижена корректирующим напряжением на электродах ионной оптики источника. В случае масс-анализатора в виде постоянного магнита эта корректировка должна производиться вручную на каждой измеряемой массе, а в случае электромагнита может быть введено автоматическое изменение корректирующего напряжения, синхронное с разверткой масс-спектра магнитным полем. При этом достаточно использовать корректирующее напряжение на вытягивающем электроде оптики источника ионов.

Список литературы Математическое моделирование эффекта дискриминации ионов по массе в масс-спектрометрии с электронной ионизацией и возможности ее корректировки

- Барнард Дж. Современная масс-спектрометрия / под ред. В.Н. Кондратьева, перевод В.Н. Васильева, А.В. Дубровина и В.Л. Тальрозе. М.: ИЛ., 1957. 420 с.

- Галль Л.Н. Об отборе ионов из источника ионов массспектрометра // ЖТФ. 1977. Т. 47, № 10. С. 2198–2203.

- Галль Л.Н., Лебедев Г.В. Искажение аксептанса ионизационной камеры под влиянием магнитного поля источника ионов // ЖТФ. 1978. Т. 48. С. 608–610.

- Галль Л.Н., Хасин Ю.И. О проблеме дискриминаций по массе в источнике ионов с ионизацией электронным ударом // Научное приборостроение. 2006. Т. 16, № 2. С. 66–72. URL: http://iairas.ru/mag/2006/abst2.php#abst7

- Manura D.J., Dahl D.A. SIMIONTM 8.0 User Manual. Sci. Instrument Services, Inc., Idaho Nat. Lab., 2006.

- Галль Л.Н., Семенов А.А., Кудрявцев В.Н., Лизунов А.В., Лесина И.Г., Иванов Б.В., Букин А.Н., Штань А.С., Кирьянов Г.Е., Антонов А.С., Галль Н.Р. Новые решения в масс-спектрометрическом изотопном анализе водородно-гелиевых смесей. Условие получения достоверных данных // Научное приборостроение. 2016. Т. 26, № 3. С. 2