Математико-статистический подход как способ объективизации трасологического исследования

Автор: Порываева П.С.

Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz

Рубрика: Уголовно-правовые науки

Статья в выпуске: 2 (34), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы обоснованности применения математических методов с целью объективизации процесса и результатов экспертного эксперимента в рамках производства трасологических экспертиз при исследовании динамических следов орудий взлома на полимерных объектах. Представлен алгоритм проведения экспертного эксперимента с применением математико-статистического подхода. Обозначена необходимость согласования методов криминалистической экспертизы и математического анализа с целью повышения уровня объективности исследования.

Объективность, судебная экспертиза, трасологическая экспертиза, экспертный эксперимент, математико-статистический подход, вероятностно-статистическая оценка

Короткий адрес: https://sciup.org/143184956

IDR: 143184956 | УДК: 343.9

Текст научной статьи Математико-статистический подход как способ объективизации трасологического исследования

На протяжении многих лет ключевой целью судебной экспертизы является установление достоверных фактов расследуемого события с помощью применения специальных знаний относительно объектов исследования. Законодательно закрепленное требование проведения всестороннего, полного и объективного исследования предполагает оценку как качественных, так и количественных характеристик объекта, что в должной степени не нашло отражения в методическом обеспечении процесса производства судебных экспертиз, о чем в разное время писали ученые [1, с. 3; 2, с. 343].

Для компенсации уровня субъективизма и снижения процента ошибок в экспертной практике целесообразно использовать методы объективизации исследования, которые в значительной степени повышают достоверность результатов. Математические методы представляются основным научным подходом, релевантным для рассматриваемых задач трасологической экспертизы, представляя собой способ формального описания сложных явлений, процессов и систем на основе анализа статистических данных [3, с. 26]. Применение подобных методов позволяет устанавливать закономерности, отражающие зависимости между характеристиками, свойствами и признаками изучаемых объектов и условиями их образования (происхождения, формирования). Использование математических методов и их инструментов позволяет расширить границы познания и комплексиро-вать исследование объектов с нивелированием вероятности возникновения ошибок и повышением доверия к результату исследования.

Проблема дифференциации трасологических следов, особенно следов орудий взлома, весьма актуальна ввиду высокой частоты встречаемости на местах происшествий данной группы следов, связанных с незаконным проникновение в жилые (нежилые) помещения, и небольшого объема криминалистически значимой информации, получаемой из этой группы следов. Согласно статистике МВД России, за январь – декабрь 2024 года совершено 53 347 краж с проникновением в жилище (в том числе в дачные дома) Раскрываемость такого рода преступлений в 2024 году составила 45,1 %1, что выше уровня аналогич- ного периода 2023 года на несколько процентов при условии, что общее количество преступлений данной категории в 2023 году составляло 77 7682.

Проникновение в жилые (нежилые) помещения обеспечивается реализацией различных средств и орудий. Известно, что превалирующим способом проникновения в дачные дома является взлом пластиковых окон и дверей3 – это в первую очередь связано с простотой конструкционно-технического исполнения и практически беспрепятственным доступом к фурнитуре и основным механизмам. Согласно практике расследования уголовных дел, чаще всего орудиями взлома пластиковых окон и дверей выступают стамески, плоскостные шлицевые отвертки, фомки и другие инструменты с плоской рабочей гранью, обеспечивающей возможность проникновения в люфт между рамой и стеклопакетом.

Стоит отметить, что следы, образующиеся в процессе контакта инструмента и следообразующего участка рамы пластикового окна, чаще всего пригодны только для определения групповой принадлеж- ности ввиду того, что они локализованы в месте одномоментного статистического контакта (в следе отжима) (рис. 1), по которому возможно определить ширину рабочей грани инструмента и направление приложения мускульной силы относительно плоскости поверхности при условии, что на следообразующем объекте отсутствуют дефекты, по которым в перспективе возможно идентифицировать орудие.

Р ис. 1. След отжима на раме пластикового окна

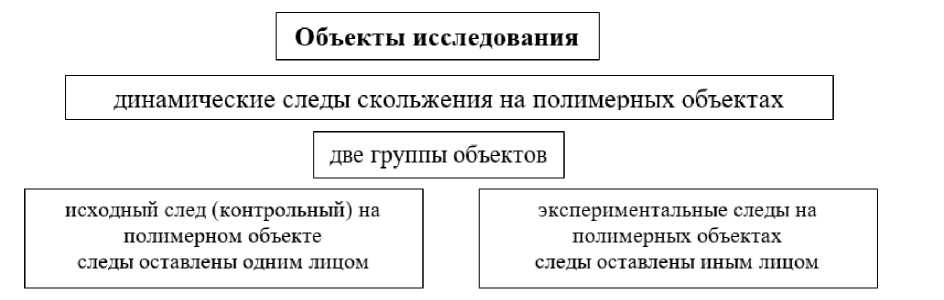

Рассматривая динамический линейный следовой контакт инструмента и следовоспринимающей поверхности (рис. 2), следует отметить, что в данном случае диагностические возможности расширяются за счет определения встречного и фронталь- ного углов инструмента, в связи с чем появляется возможность идентифицировать орудие при наличии следообразующего предмета.

Рис. 2. Динамический след скольжения на раме пластикового окна

Основная часть

Проблеме математической формализации трасологического исследования уделено особое внимание в работе «Обоснование выводов экспертного эксперимента на примере трасологического исследования» [4, с. 170], где впервые был представлен алгоритм проведения экспертного эксперимента с применением математико-статистического подхода и дана вероятностностатистическая оценка индивидуальным признакам, отобразившимся в динамических следах скольжения на металле. Результаты проведенной работы позволяют утверждать, что достижение относительной объективности путем нивелирования или сведения уровня субъективности к минимуму при производстве трасологических экспертиз невозможно без учета и консолидации математических методов. Адаптация математико-статистического подхода к практике реализации экспертного эксперимента и оценке отобразившихся признаков в следах орудий взлома, обеспечивает наиболее полный, достоверный анализ и синтез комплекса индивидуализирующих признаков с верификацией рисков экспертных ошибок [5, с. 103].

Концепция данного подхода исследования [4, с. 171] открывает возможности для последующего углубленного изучения вопроса, касающегося реализации алгоритма на полимерных объектах, обусловленной актуальностью исследуемых материальных сред

(поверхностей). Исходя из анализа правовой статистики1 и в рамках данного исследования, математико-статистический подход реализовывался для фрагментов рамы пластикового окна (полимерного профиля стеклопакета), что позволило определить предмет и объекты исследования (рис. 3–5).

1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2024 года // Министерство внутренних дел Российской Федерации : сайт. URL : p1ai/reports/item/60248328/?ysclid=m82zrz tx9l337583549 (дата обращения: 10.03.2025).

Предмет исследования

следовая картина (индивидуализирующие признаки)

|

следовоспринимающая поверхность полимерный профиль для стеклопакетов |

следообразующий объект стамеска |

Рис. 3. Предмет исследования

Рис. 4. Объекты исследования

Рис. 5. Следовоспринимающий полимерный объект (полимерный профиль для стеклопакетов) со следом скольжения

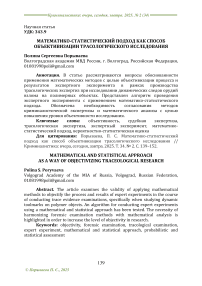

В натурном эксперименте в качестве следообразующего предмета определена стамеска с шириной рабочей грани 20 мм, посредством которой образовывался комплекс линейных динамических следов скольжения на полимерных объектах. Экспериментально получены две группы динамических следов скольжения на полимерных профилях:

-

- исходный (контрольный) след (в количестве 1);

-

- экспериментальные следы (в количестве 30).

Следы на исходном (контрольном) объекте были оставлена одним человеком, а на экспериментальных – реализацией мускульной силы другого человека. Математическая адекватность применения алгоритма с целью объективизации проведения эксперимента предполагает наличие генеральной совокупности – в нашем конкретном случае из 30 экспериментальных следов, образованных статистически случайным образом, из которых определяется выборочная совокупность (выборка) в количестве 8 экспериментальных следов, удовлетворяющих условию репрезентативности.

Подготовительной стадией реализации алгоритма обусловлено визуальное установление количественных групповых и индивидуальных признаков объектов для удовлетворения условиям математико-статистического подхода, в качестве которых были определены:

-

- ширина следа;

-

- количество трасс в начале и конце следа;

-

- расстояние между трассами в начале и конце следа.

По расстоянию между трассами возможно сравнение следовой картины контрольного и экспериментальных следов поочередно в индивидуальной совокупности.

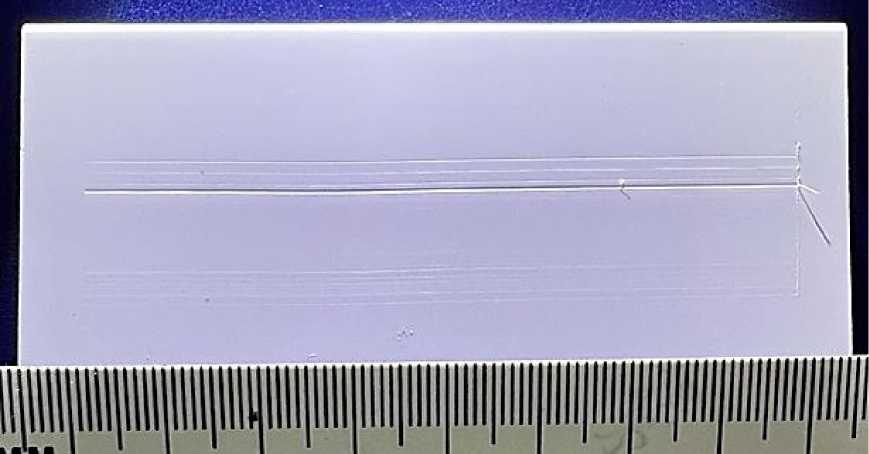

В условиях задачи исследования первым этапом реализации алгоритма определяется установление статистической зависимости между исходным (контрольным) следом и экспериментальными объектами с целью формирования выборочной совокупности. В качестве оценки наличия возможной связи между следами или её отсутствия был выбран статистический метод корреляционного анализа, обоснованность применения которого обусловлена в первую очередь выбором в качестве признаков количественных характеристик в исследуемых следах – прямых (метрических) и косвенных (статистических, текстурных и др.), полученных посредством однотипных измерительных инструментов для решения задачи распознавания индивидуализирующих признаков в них. Следует отметить, что метод корреляционного анализа, хоть и свидетельствует о наличии связи между исследуемыми параметрами или ее отсутствии, не всегда позволяет доказать причинно-следственный тип этой связи, для чего в целях определения оценки статистической значимости коэффициента корреляции в рамках проверки статистической гипотезы рассчитывался t-критерий Стьюдента. Измерения по заданному признаку осуществлялись n и более раз ( n > 2).

Проработкой этапов алгоритма (рис. 6) выполнялась проверка основной статистической гипотезы о том, что существует вероятность установления среди экспериментальных объектов с динамическими следами скольжения на полимерных поверхностях объекта со следом, тождественным или максимально приближенным к исходному (контрольному) следу по первичному выбранному признаку (ширине следа) при наличии альтернативной гипотезы об отсутствии такой вероятности.

Рис. 6. Этап алгоритма объективизации выбора полимерного объекта со следом скольжения, основанный на корреляционном анализе

В результате проведенной проверки альтернативной статистической гипотезы с применением математико-статистического подхода очевидно соответствие характеристик определяемого признака контрольного (исходного) следа и исследуемых экспериментальных следов: № 1–5, 11, 14– 15. Выбранный признак (ширина следа) отобразился наиболее полно (в математическом понимании контекстного содержания).

Данным этапом организовывался этап сегрегации выборочной совокупности установлением динамических следов скольжения на полимерных объектах, максимально тождественных по вы- бранному реперному признаку относительно контрольного следа.

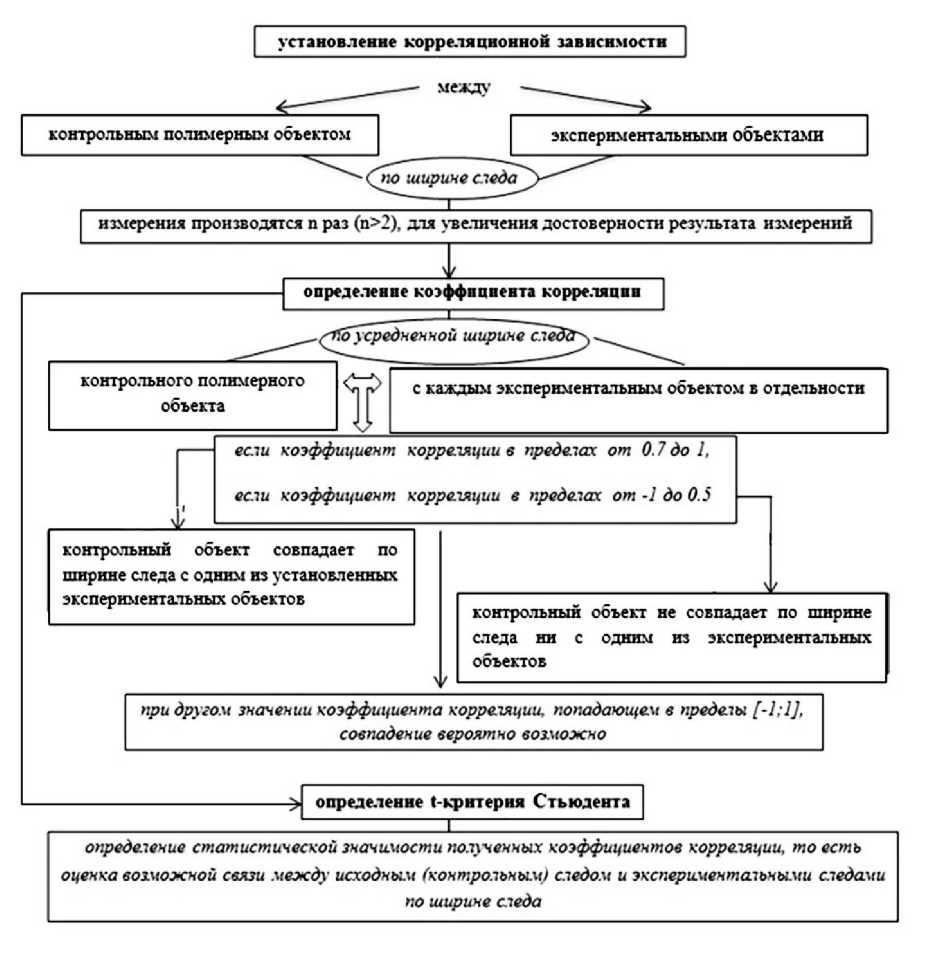

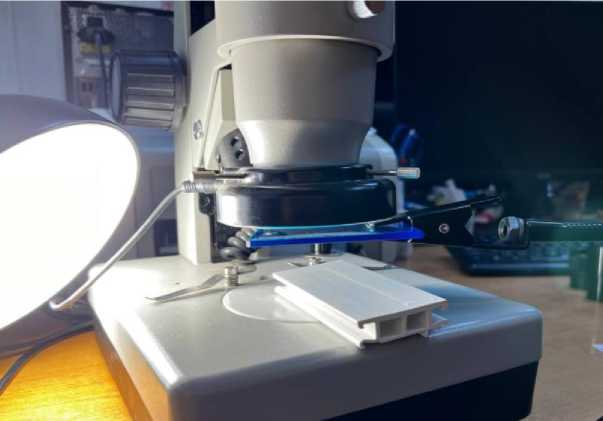

Актуальными задачами исследования следов орудий взлома на полимерных объектах при применении алгоритма стали выбор оптимального увеличения микроскопа для объективного восприятия исследуемого следа при работе со вторичными признаками при подсчёте количества трасс в следе, локализованных в начале и конце следа (рис. 7), а также возможность их контрастирования на полимерной поверхности ввиду неявной поверхностной топологии.

Рис. 7. Применение направленного источника освещения и синего светофильтра для контрастирования следа скольжения на полимерной поверхности (слева) и фрагмент динамического следа скольжения на полимерной поверхности исследуемого объекта в поле зрения микроскопа. МСП – ТМ в отраженном косопадающем при увеличении объектива микроскопа 0,65х с применением синего светофильтра

Поиск оптимального соотношения между увеличением микроскопа и параметром восприятия способствует сведению к минимуму относительной погрешности измерений, повышая уровень объективности исследования в целом. В ходе реализации данного этапа исследования динамических следов скольжения на полимерных объектах оптимальное увеличение объектива микроскопа установлено посредством оценки статистических параметров измерений количества трасс в следе на каждом полимерном объекте (среднего арифметического, среднеквадратичного отклонения, доверительного интервала и относительной погрешности) и составило 0,65х.

При исследовании следов в поле зрения микроскопа с целью их кон- трастирования весьма полезным оказалось правильно выставленное направленное освещение от источника и применение синего светофильтра, что позволило визуализировать динамические следы скольжения относительно поверхности полимера и выполнить статистическую обработку полученных результатов подсчета выбранного параметра следа (количество трасс с заданной локализацией) (рис. 7).

Важным аспектом исследования является объективное восприятие полученного знания систематизации трасс, локализованных в начале и конце каждого следа на полимерных объектах, удовлетворительных с математической точки зрения для идентификации (сравнения каждого экспериментального следа с контрольным (исходным) поочередно в отдельности). Суть этапа заключается в установление числовой закономерности соответствия трасс в начале и конце следа на объектах № 1–5, 11, 14–15 подсчетом по 7 раз при оптимальном увеличении объектива микроскопа 0,65х.

В рамках данного этапа были рассчитаны статистические параметры измерений:

-

- среднеквадратичное отклонение;

-

- погрешность одиночных измерений;

-

- случайная погрешность при многократных измерениях;

-

- относительная и абсолютная погрешности.

Проведенные вычисления и их последующий анализ позволили выявить минимальный уровень ошибки – 5 %, и 7 % – в экспериментальных следах № 2, 5, 11, что указывает на существование статистической закономерности отображенных признаков по отношению к контрольному (исходному) следу. Тем не менее на данном этапе нельзя утвердительно говорить о тождественности этих следов из-за высокой вариативности признака (количество трасс в следе) и его низкой динамической устойчивости.

Произведенные математические манипуляции позволяют дифференцировать исследуемые следы, реа- лизуя тщательную проверку выборочного материала с последующим исключением ненадёжных элементов с целью сохранения репрезентативности.

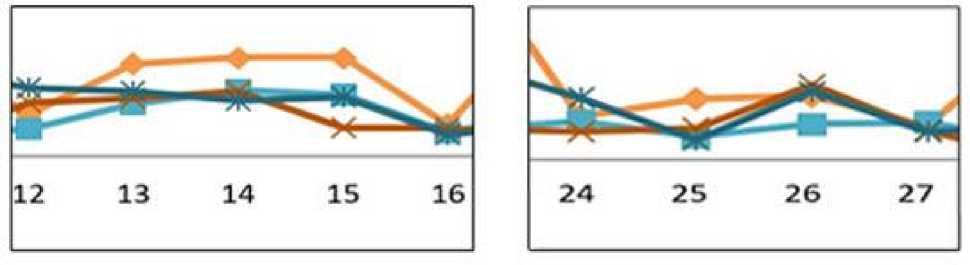

Программный подход с использованием программы с табличной структурой (Microsoft Exel) стал следующим этапом реализации алгоритма для решения задачи исследования – расчета расстояния между трассами, локализованными в начале следов контрольного (исходного) объекта и экспериментальных объектов № 2, 5 и 11. Средствами программных ресурсов Microsoft Exel рассчитывались статистические параметры среднего арифметического, стандартного отклонения, доверительного интервала и относительной погрешности. По результатам были построены нормировочные графики, отражающие взаиморасположение трасс в контрольном (исходном) следе и экспериментальных следах № 2, 5 и 11. Анализ нормировочного графика, отображающего взаиморасположение трасс в исходном и экспериментальных следах, показал наличие двух участков с высокой идентификационной значимостью (между трассами 12 и 16, 24 и 27) (рис. 8).

Рис. 8. Графическое отображение взаиморасположения трасс в контрольном (исходном) и экспериментальных следах: с 12 по 16 трассу (слева) и с 24 по 27 трассу (справа) (голубой цвет – контрольный (исходный) след, оранжевый экспериментальный след – № 2, коричневый – № 5, и синий – № 11)

Примечание. Следует пояснить выбор участков с 12 по 16 и с 24 по 27 трассы (рис. 8) в исследуемых следах ввиду высокого признакового отображения.

На основании программного подхода при реализации описываемого алгоритма было бы некорректно говорить о наличии или отсутствии тождества между рассматриваемыми следами, опираясь исключительно на полученные данные. Данное утверждение обосновано невысоким идентификационным периодом отображения признаков в динамических следах орудия взлома при многократном последующем взаимодействии следообразующего объекта со следовоспринимающей поверхностью, что может привести к изменению индивидуальной совокупности признаков.

Анализ вариативности и стохастической зависимости полученных результатов позволяет определить оптимальное расположение рассматриваемого признака (расстояние между трассами) для исследований по всей ширине следа, где идентификационная значимость признаков достигает максимума (между 12 и 16, 24 и 27 трассами в каждом следе). Именно эти диапазоны трасс мо- гут быть дифференцированы по расположению в явной взаимозависимости: чем шире трассы и промежутки между ними, тем больше комбинаций возможно, снижая вероятность повторения аналогичной комбинации и повышая идентификационную значимость диапазона.

Корреляционная зависимость признаков в следах орудия взлома на контрольном (исходном) объекте и исследуемых определялась на основе расстояний между трассами в установленном оптимальном информативном месте следа (рис. 8). Коэффициенты корреляции рассчитывались между диапазонами информативных трасс исходных и экспериментальных следов. Анализ показал, что наиболее сильная корреляционная зависимость с исходным следом наблюдается у экспериментального следа № 11, а средняя – у следа № 5. Отрицательная зависимость, свидетельствующая об отсутствии связи с исходным следом, выявлена у следа № 2, что позволяет исключить его из дальнейшего анализа на данном этапе.

Для анализа взаимосвязи между исходным следом и экспериментальными образцами (№ 5 и 11) относительно рассматриваемого параметра (расстояние между трассами) был применен t-критерий Стьюдента аналогично первому этапу исследования. Для данного количества экспериментов (N=3) этот коэффициент равен 12,7. При анализе полученных результатов очевидно, что зависимость по исследуемому признаку (расстоянию между трассами) с исходным (контрольным) образцом наблюдается у экспериментального образца № 11 в диапазоне трасс с 12 по 16. Следовательно, образец № 5 может быть исключен из дальнейшего анализа.

Выводы и заключение

Анализ и систематизация данных позволили установить, что для ряда экспериментальных следов процент ошибок при подсчете количества трасс в начале и конце следа оказался низким по сравнению с контрольным образцом. Это дало основание предположить наличие «статистической закономерности», проявлявшейся в зависимости числа отображенных трасс между контрольным и экспериментальными следами. Выявленный оценочный признак взаимосвязи между следами может использоваться исключительно на диагностическом уровне, поскольку говорить о полной идентификации некорректно из-за значительной вариативности призна- ков (количества трасс) и их зависимости от множества факторов, влияющих на процесс образования следов (таких как материал подложки, приложенная сила, угол воздействия, идентификационный период следообразующего объекта и т. д.). Тем не менее это позволило провести дифференциацию ряда экспериментальных объектов и выделить наиболее подходящие следы для дальнейшей идентификации.

Используя математикостатистический подход в рамках экспертного эксперимента, из всех образцов был выбран след скольжения, наиболее полно и точно отражающий совокупность индивидуальных признаков по сравнению с контрольным следом. В соответствии с нашей методологией, сочетающей криминалистические методы и математический анализ для получения и интерпретации данных, оптимальным вариантом был признан след № 19, в котором индивидуальные признаки проявились наиболее полно и достоверно.

Вероятность выбора именно этого экспериментального следа на основе совокупности использованных математических методов и оценок оказалась довольно низкой – всего 12,5 %. Следовательно, вероятность того, что эксперт в ходе эксперимента выберет именно этот (наиболее информативный экспериментальный) след, основываясь не на субъективном мнении, а на объективных математических расчетах, крайне мала.

Список литературы Математико-статистический подход как способ объективизации трасологического исследования

- Россинская, Е. Р. Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. Е. Р. Россинской. М.: Проспект, 2012. С. 523. EDN: UGBODP

- Белкин, Р. С. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р. С. Белкина. М.: НОРМА, 2001. С. 990.

- Кантор, И. В. Трасология и трасологическая экспертиза: учебник / под ред. И. В. Кантора. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002. 376 с.

- Прокофьева, Е. В., Порываева, П. С. Обоснование выводов экспертного эксперимента на примере трасологического исследования // Юристъ-Правоведъ. 2021. № 3 (98). С. 166-173. EDN: HTRMHH

- Прокофьева, Е. В., Прокофьева, О. Ю. Сравнительный обзор идентификационных возможностей кластерного, корреляционного и структурно-лингвистического анализа в распознавании образов // Судебная экспертиза. 2013. № 4 (36). С. 99-107. EDN: RWPPQJ