Материалы финального верхнего палеолита стоянки Тайлеп-2 (по результатам спасательных работ 2020 года)

Автор: Тимощенко А.А., Бычков Д.А., Ахметов В.В., Когай С.А., Павленок Г.Д., Белан О.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся предварительные данные об археологических материалах культурного горизонта 3 поселения Тайлеп-2 (Новокузнецкий р-н Кемеровской обл.), полученные в результате спасательных археологических работ 2020 г. Каменная коллекция культурного горизонта 3, насчитывающая 10 141 артефакт, демонстрирует полный цикл камнеобработки: от отбора сырья до истощения орудийных форм и их переоформления. В камнеобработке доминирует призматический принцип, также присутствуют ядрища плоскостного и (в подчиненном положении) торцового принципа расщепления для получения удлиненных заготовок. Помимо нуклеарного расщепления, в индустрии культурного горизонта 3 прослеживаются следы применения древними мастерами биполярной техники раскалывания. Орудийная коллекция достаточно многочисленна (651 экз.), в ней превалируют скребки различных конфигураций и долотовидные изделия; такие категории орудий, как скребла, ножи, ретушированные пластины и пластинки, в долевом выражении представлены слабо. Общий облик индустрии -призматическое первичное расщепление, присутствие в орудийном наборе разнообразных скребков, долотовидных орудий, скребел и ножевидных изделий - позволяет отнести данные материалы к финалъноверхнепалео-литическому времени (14-10 тыс. л.н.). Наиболее близкими в культурном отношении ансамблями, вероятно, стоит признать комплексы бедаревской культуры. В ходе полевого цикла работ были отобраны остеологические образцы для AMS- и ZooMS-аналитики и седиментационные пробы из разреза для палинологического и литогеохимического анализов, что позволит получить абсолютные датировки, определить видовой состав фаунистической ассоциации, существовавшей во время функционирования стоянки, уточнить палеоэкологический фон и решить вопрос о месте индустрии на хронологической шкале каменного века Кузнецкой котловины -Горной Шории.

Финальный верхний палеолит, каменная индустрия, первичное расщепление, орудийная коллекция, бедаревская культура, кузнецкая котловина, предгорья горной шории

Короткий адрес: https://sciup.org/145145160

IDR: 145145160 | УДК: 903.01(571.17)”6325” | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.932-936

Текст научной статьи Материалы финального верхнего палеолита стоянки Тайлеп-2 (по результатам спасательных работ 2020 года)

История изучения палеолитических местонахождений на территории Кузнецкой котловины и Горной Шории насчитывает немногим более полувека. Первые находки, относимые к древнему каменному веку, были сделаны здесь А.П. Окладниковым в 1962 г. (Кузедеево-1, -2, Старокуз-нецкое-1) [Окладников, 1968]. С тех пор массив палеолитических местонахождений значительно вырос, включает в себя в т.ч. раннепалеолитические местонахождения [Деревянко, Маркин, 2007]; к настоящему времени в научный оборот в той или иной мере введены материалы более 50 стоянок [Маркин, 1986, 2004; Палеолит..., 2005]. Однако в большинстве случаев выявленные палеолитические комплексы являются местонахождениями либо с поверхностным залеганием археологического материала, либо с нарушенным культуросодержащим слоем [Маркин, 2010]. Стоит отметить также количественную нерепрезентативность многих комплексов – после их обнаружения в ходе разведок или случайных находок стационарных работ на памятниках не производилось, в научный оборот вводились фактически начальные данные. Наиболее полно изученными местонахождениями эпохи палеолита здесь являются стоянки Бедаре-во-2, Ильинка-2, Шорохово-1 и Шумиха-1, отнесенные к заключительной стадии древнекаменного периода [Маркин, 1986]. При этом данные комплексы не обеспечены абсолютными датировками, их культурно-хронологическая принадлежность обоснована исключительно исходя из техникотипологических характеристик каменных индустрий. В свете вышеизложенного масштабные спасательные работы во многом способны помочь в решении некоторых накопившихся проблем регионального палеолитоведения.

Поселение Тайлеп-2 (Кемеровская обл.), расположенное на юге Кузнецкой котловины, было открыто в 2003 г. Ю.В. Шириным [Палеолит..., 2005]. В августе – октябре 2020 г. Новокузнецким отрядом ОСАР ИАЭТ СО РАН здесь проводились спасательные археологические работы (см. статью А.А. Тимощенко и др. «Результаты спасательных археологических работ на поселениях Тайлеп-1 и

Тайлеп-2 в Новокузнецком районе Кемеровской области – Кузбасса в 2020 году» в данном сборнике). В результате проведенных раскопок было зафиксировано три культурных слоя: 1) ранний железный век – этнографическая современность; 2) мезолит – ранний неолит; 3) финальный верхний палеолит.

В настоящей статье представлены предварительные результаты изучения археологических материалов культурного горизонта 3, приуроченного к верхней части литологического слоя 4 (описание стратиграфического контекста есть в вышеназванной статье настоящего сборника).

Сырьевой базой каменного производства комплекса служил местный галечник из руслового аллювия, в основном представленный кремнистыми породами, на их долю приходится более 90 %. Галечное сырье чаще всего негабаритное, трещиноватое, что затрудняло получение удлиненных сколов-заготовок.

Коллекция каменных артефактов культурного горизонта 3 насчитывает 10 141 экз., в т.ч. 98 нуклеусов и их преформ, 3 146 сколов (технических сколов, отщепов, пластин, пластинок и микропластин), 651 орудие и 6 246 экз. отходов каменного производства (колотых галек, обломков, осколков и чешуек).

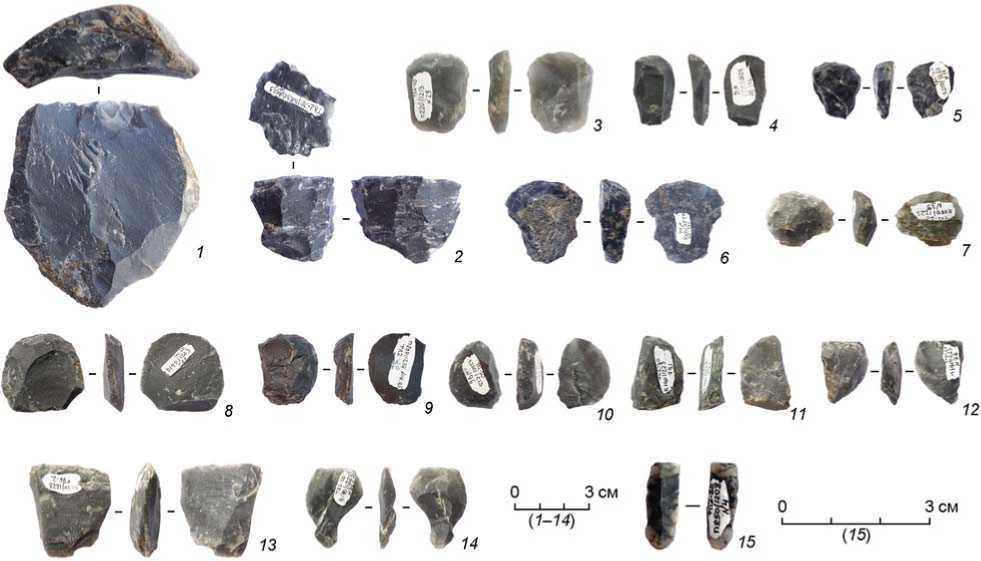

Категория нуклевидных изделий включает 61 типологически определимый нуклеус, 28 преформ и 9 нуклевидных обломков. Типологически определимые нуклеусы демонстрируют плоскостной, призматический и торцовый принципы расщепления (см. рисунок , 1 , 2 ). Плоскостной принцип расщепления представлен главным образом одноплощадочными монофронтальными нуклеусами для пластин и отщепов. В коллекции присутствуют и двухплощадочные нуклеусы как встречного скалывания, так и со смежным расположением ударных площадок. Как правило, такие ядри-ща являются продуктом переоформления после неудачных снятий. Призматический принцип расщепления, наиболее представительный в коллекции, был нацелен на получение пластин, пластинок и пластинчатых отщепов. В основном это

Каменные артефакты культурного слоя 3 местонахождения Тайлеп-2.

1 , 2 – нуклеусы; 3–11 – скребки; 12–14 – долотовидные изделия; 15 – микропластина с ретушью.

одноплощадочные нуклеусы с большой дугой фронта либо с замкнутым фронтом. Остаточные формы нуклеуса на своих рабочих поверхностях несут следы заломов, не позволявших продолжать расщепление. Торцовый принцип расщепления зафиксирован на двух нуклеусах, говорить о серийном его применении в контексте индустрии пока рано.

Технические сколы представлены первичными, вторичными, продольными и поперечными краевыми сколами, полуреберчатыми и реберчатыми пластинами, сколами подправки фронта, дугами скалывания, сколами-«таблетками».

Помимо нуклеарного расщепления, в материалах культурного горизонта 3 отчетливо прослеживаются следы использования биполярной техники раскалывания. На ее использование указывают специфические удлиненные сколы с прямым вентральным фасом, неподготовленной ударной площадкой и встречными ударными волнами с дистального окончания. Кроме того, в пользу применения данной техники древними мастерами свидетельствуют обнаруженные каменные наковальни с характерными следами забитости.

В целом первичное расщепление в индустрии было направлено на получение удлиненных заготовок, что прослеживается в остаточных формах нуклеусов и наборе технических сколов. Однако в связи с качеством сырья древним мастерам 934

не всегда удавалось получать пластинчатые заготовки в рамках выбранных стратегий утилизации камня. Данная ситуация прослеживается и в орудийном наборе – бóльшая часть орудий изготовлена на отщепах или пластинчатых отщепах.

Орудийная коллекция многочисленна (651 экз.), в долевом выражении достигает 20 %, представлена скребками, долотовидными изделиями, скреблами, ножевидными изделиями, ретушированными пластинами, пластинками и микропластинами, отщепами с ретушью и недиагностируемыми фрагментами орудий (см. рисунок, 3–15). Наиболее массовой категорией орудийного набора являются скребки. Вариабельность скребковых форм достаточно велика, в индустрии присутствуют практически все варианты скребков по критериям расположения рабочих участков и их количества – от простых концевых и боковых до орудий с рабочим лезвием по периметру. Долотовидные изделия также широко присутствуют в материалах культурного горизонта 3, представлены в индустрии одно-, двух- и многолезвийными вариантами. Остальные категории орудий (скребла, ножи, ретушированные сколы) занимают подчиненное положение в коллекции и не образуют серий. Обращает на себя внимание присутствие в орудийном наборе комбинированных изделий, как правило, это скребок + + долотовидное. Большое количество орудий с несколькими рабочими участками указывает на высокую интенсивность использования орудий. Материалы стоянки свидетельствуют о проведении полного цикла первичного расщепления, но наряду с этим, возможно, что на примере этого комплекса мы имеем дело с долгосрочным лагерем-стоянкой; бесспорно, такая трактовка носит предварительный характер и нуждается в проверке методами статистического анализа.

Обнаруженные в контексте комплекса фаунистические остатки немногочисленны, представлены неопределимыми фрагментами трубчатых костей млекопитающих. На сохранность костей повлияли как деятельность древних обитателей стоянки (вероятно, фрагментация происходила в результате намеренного дробления костей – для извлечения костного мозга или как часть производственного цикла в изготовлении костяных орудий), так и тафономические условия. Однако имеющихся образцов достаточно как для AMS-датирования, так и для видового определения при помощи ZooMS-метода.

Наиболее близким аналогом индустрии культурного горизонта 3 поселения Тайлеп-2, скорее всего, стоит признать ансамбль стоянки Бедаре-во II, расположенной в 50 км к северу [Маркин, 1986, 2004], и в целом с некоторыми оговорками комплексы бедаревской культуры. Согласно С.В. Маркину, для бедаревской культуры характерны следующие проявления: использование местного руслового, в основном кремнистого, галечника в качестве источника каменного сырья; направленность первичного расщепления на производство пластинок (в первую очередь) и пластин; применение в нуклеарном расщеплении плоскостного и призматического принципов, торцовое расщепление занимает подчиненное положение в индустриях, спорадически проявляется леваллуазская технология; в орудийных наборах превалируют разнообразно ретушированные пластины и пластинки (до 30 %), а скребки, резцы, долотовидные изделия и скребла в долевом отношении представлены значительно меньше [Там же]. Как видно из приведенной характеристики, качественно практически все элементы встречаются в материалах Тайлепа-2, однако долевое присутствие конкретных орудийных форм достаточно сильно разнится. В первом приближении возможны две основные причины таких диспропорций: 1) разные ландшафтные и экологические позиции – практически все описанные С.В. Маркиным бедаревские комплексы расположены в Кузнецкой котловине, в то время как Тайлеп-2 находится на самом стыке Кузнецкой котловины и Горной Шо-рии, практически в низкогорном поясе; 2) разные функциональные направленности стоянок.

Таким образом, каменная индустрия культурного горизонта 3 поселения Тайлеп-2 предварительно отнесена нами к бедаревской культуре, ее вероятный возраст находится в рамках 14–10 тыс. л.н. Тщательный технико-типологический анализ каменных материалов с применением атрибутивного подхода и анализ пространственного распределения артефактов в дальнейшем дадут возможность точнее определить культурную и функциональную специфику комплекса. Отобранные в ходе полевого цикла работ остеологические образцы позволят получить абсолютные датировки и решить вопрос о месте индустрии на хронологической шкале каменного века Кузнецкой котловины – Горной Шории. Помимо этого, материалы финальноверхнепалеолитического горизонта стоянки Тайлеп-2, наряду с бедаревскими комплексами, могут стать опорной индустрией для корреляций с синхронными местонахождениями на сопредельных территориях, таких как Алтай, Северный Казахстан, Енисейская Сибирь, Прибайкалье, Забайкалье и Монголия.

Работа выполнена по проекту НИР № 0329-2019-0007 «Изучение, сохранение и музеефикация археологического и этнокультурного наследия Сибири».

Список литературы Материалы финального верхнего палеолита стоянки Тайлеп-2 (по результатам спасательных работ 2020 года)

- Деревянко А.П., Маркин С.В. Нижнепалеолитическая стоянка МК I на юго-востоке Западной Сибири // Кавказ и первоначальное заселение человеком Старого Света. - СПб.: Петербургское Востоковедение, 2007. -С. 149-155.

- Маркин С.В. Палеолитические памятники бассейна р. Томи. - Новосибирск: Наука, 1986. - 177 с.

- Маркин С.В. Технологическая модель верхнепалеолитических индустрий юго-восточной части Западной Сибири // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2004. - № 4. - С. 12-19.

- Маркин С.В. Разновидности палеолитических стоянок северо-западной части Алтае-Саянской горной области // Вести. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2010. - Т. 9, вып. 5. - С. 69-74.

- Окладников А.П. Страница из жизни палеолитического мастера: клад каменных изделий у поселка Аил (село Кузедеево) // Из истории Сибири и Алтая. - Барнаул, 1968. - С. 57-70.

- Палеолит Горной Шории / Г.Я. Барышников, А. Л. Кунгуров, М.М. Маркин, В.П. Семибратов. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2005. - 279 с.