Материалы к архитектуре комплекса Знаменской (Пятницкой) церкви во Владимире XVIII в

Автор: Вдовиченко М.В., Седов вЛ. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 244, 2016 года.

Бесплатный доступ

В результате архитектурно-археологических работ 2015 г. были получены новые сведения об архитектуре Знаменской (Пятницкой) церкви XVIII в. во Владимире, которые публикуются в статье. Кроме известных ранее архивных фотографий (рис. 1), теперь зафиксирован план храма с южным приделом и колокольней(рис. 2). Северный придел и трапезная в зону раскопанных квадратов не попали.Получены данные о фундаментах сооружения и особенностях его строительных материалов, что восстанавливает последовательность возведения отдельных объемов храмового комплекса. Найдена ближайшая аналогия классицистическим формам колокольни Знаменской церкви среди московских памятников (рис. 3; 4). Это позволяет точнее датировать колокольню владимирской церкви. Знания об архитектуре владимирской церкви XVIII в. обогатились новыми данными.

Архитектура владимира, архитектурная археология, фундаменты, строительные материалы, посадские церкви xviii в, древнерусские традиции, классицизм, московские художественные влияния, колокольни классицизма, датировка памятника

Короткий адрес: https://sciup.org/14328336

IDR: 14328336

Текст научной статьи Материалы к архитектуре комплекса Знаменской (Пятницкой) церкви во Владимире XVIII в

Летом 2015 г. экспедицией ИА РАН проводились раскопки на площадке по адресу: г. Владимир, ул. Большая Московская, между домами 30 и 38, руководил работами научный сотрудник ИА РАН, кандидат исторических наук С. И. Милованов. Авторы статьи участвовали в работах, проводя архитектурно-археологическую фиксацию сохранившихся фундаментов церкви, бывшей на этом месте до 1960-х гг.

Знаменская (Пятницкая) церковь, фундаменты которой раскрывались, датируется в исследовательской литературе 1770-ми гг.1 (Добронравов, Березин, 1893. С. 63–65, 108; Никольский, 1871; Мазур, 1998. С. 91, 95). Первое документальное упоминание церкви относится к 1620-м гг., но появление храма с таким посвящением на этом месте или близко к нему предположительно можно отнести к концу XII в. – на основании того, что воротная башня деревянной крепости Владимира именовалась, помимо Торговой, еще и Пятницкой – по посвящению близко расположенного к ней храма (Материалы для истории…, 1906. С. 213–219; Мазур, 2011. С. 82; 2014. С. 63). В патриарших писцовых книгах 1628 г. упоминается церковь великомученицы Христовой Параскевы Пятницы, «древяна клецки» (Добронравов, Березин, 1893. С. 63–65; Никольский, 1871; Мазур, 1998. С. 91), локализованная в южной части торговой площади недалеко от Торговых ворот «города». В подворной описи Владимира начала XVIII в. она значится «за рядом», т. е. за торговыми рядами – примерно в том же месте, что и в начале столетия. Церковь Знамения Пресвятой Богородицы впервые упоминается в писцовых книгах Владимира в 1625 г., и локализуется она примерно в том же месте, что и Пятницкая. Есть сведения, что в 1719 г. Пятницкая деревянная церковь сгорела в большом городском пожаре, уже в следующем году была отстроена заново снова деревянной, о чем в Топографическом описании г. Владимира 1760-х гг. есть сведения: «Церковь Знамения Пресвятой Богородицы, построена в 1720 г. Оная издревле по писцовым книгам пишется по имеющейся при ней теплой церкви во имя св. великомученицы Параскевы, нарицаемыя Пятницы, почему и ныне именуется Пятницкою» (Топографическое описание…, 1880. С. 61). По данным писцовых книг начала XVII в., какое-то недолгое время на этом месте находилась церковь с еще одним посвящением – св. Екатерине. Но с 1646 г. устойчиво упоминается во всех документах Знаменская (Пятницкая) церковь.

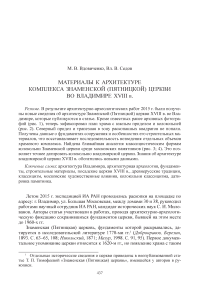

В 1770 г., по данным историков XIX в., Знаменская церковь была выстроена в камне с южным Пятницким приделом и колокольней, в 1780 г. к ней с севера был пристроен придел во имя апостолов Петра и Павла ( Добронравов, Березин , 1893. С. 63–65, 108). В 1929 г. Знаменская (Пятницкая) церковь была закрыта, а весной 1960 г. снесена. Судя по тому, что на фотографиях 1958 г. объем колокольни уже отсутствует, она была разобрана ранее, между 1929 и 1950-ми гг.

О формах храма известно по сохранившемуся архивному плану и нескольким старым фотографиям (Свод памятников архитектуры…, 2004. С. 109, 230, 231) (рис. 1). Ранее лета 2015 г. сохранившиеся под землей части храма не исследовались.

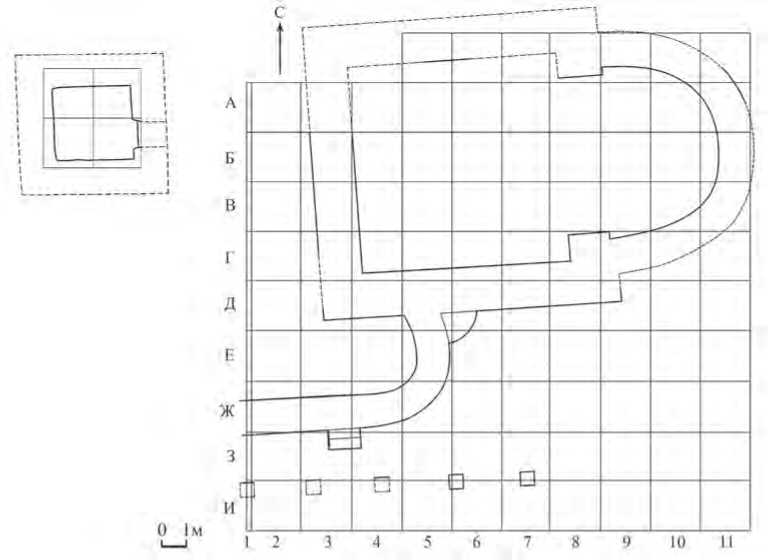

Раскоп раскрыл приблизительно две трети конструкций храма, преимущественно его южную часть: абсиду, четверик, придел с юга (рис. 2). Расчищена западная стена основного четверика, в южной части она в своих верхних рядах перерублена современным коллектором, в северной части – упирается в стенку раскопа. Хорошо читался внешний юго-западный угол основного четверика. На всем своем протяжении была раскрыта южная стена четверика. Внутри виден угол плечика абсиды, вовне зафиксирован край юго-восточного угла четверика.

На всем протяжении южной стены по ней проведен бетонный коллектор из армированных плит: стена потревожена и выбрана на нескольких участках, но все же могла быть исследована и трассирована. Раскопками раскрыт внутренний фасад абсиды, зафиксирована ширина абсидной стены. Северная стена храма вошла в раскопанные квадраты незначительным фрагментом середины стены, позволившим восстановить ее внутреннюю границу.

Рис. 1. Владимир. Знаменская (Пятницкая) церковь. Архивная фотография 1958 г. Вид с севера

Кроме того, в раскоп попала бóльшая часть южного, Пятницкого, придела храма. Примерно на одну треть длины южной стены четверика из нее начинает исходить полукруглая абсида придела. В средней части абсида придела разобрана почти до подошвы, но линия ее равно читалась по фундаментному рву. В южной части стена абсиды опять поднимается на значительную высоту и переходит затем в прямой отрезок южной стены придела. Примерно на стыке абсиды и прямого отрезка с внешней стороны стены расположен массивный контрфорс.

Южнее придела расположена линия кирпичных квадратных в сечении столбов поздней ограды: видны четыре столба. К позднему же времени относится кирпичная кладка полукругом не вполне ясного назначения в месте примыкания придела к южной стене четверика.

Храм построен на участке, имевшем сильный уклон к югу, он поставлен над обрывом к Клязьме. В южной части восточного профиля внутри четверика читается песчаная подсыпка толщиной от 25 до 40 см, которая была предназначена для выравнивания строительной площадки. Четверик храма сооружен на месте более древнего кладбища, от которого сохранилось много погребений. Слой кладбища перекрывается песчаными подсыпками времени строительства храма, а также темными, сильно гумусированными прослойками со следами пожара. К западу от западной стены погребений нет. Здесь в слое гумусированного песка были расчищены крупные валуны, вероятно верхние

Рис. 2. Владимир. Знаменская (Пятницкая) церковь.

План раскрытых раскопками конструкций. Чертеж Ю. С. Фомичевой, 2015 г.

ряды фундамента под сруб, фрагменты которого читались поверх этих валунов и рядом с ними. Возможно, это части деревянного храма предшествующего периода (прямоугольный алтарный выступ?). Тогда кладбище существовало восточнее его абсиды.

Фундамент четверика каменного храма имеет внешние габариты 12 х 12,2 м (запад х юг), внутренние - 8,45 х 8, 5 м (запад х юг). Западная стена сохранилась на высоту от 4 до 6 рядов кирпичной кладки. В своей южной части стена сохранилась на бóльшую высоту, хотя в самом конце перерублена плитами коллектора. Ширина западной стены – 170 см, это больше ширины южной на 40 см, что может свидетельствовать о том, что внутри западной стены находилась лестница, ведущая на своды, хотя ее следов не обнаружено, и, заметим, что в храмах этого времени она встречается редко.

Верх валунного фундамента из крупных валунов с внутренней стороны фиксируется на отметках -145, -151 см, с внешней – на отметках -125, -128 см, т. е. внешний периметр фундамента был заметно выше внутреннего, что, по всей видимости, имеет конструктивный смысл. Верх валунов был обильно пролит известковым раствором, формирующим выравнивающую площадку, на которой был положен первый ряд кирпичей. Разница высот с внутренней и внешней сторон нивелирована кирпичной кладкой. Фундамент западной стены залегает примерно на 20 см выше фундамента южной. Общая высота западного фундамента насчитывает до 130 см, он состоит из четырех отчетливо читающихся рядов валунов, положенных на известковый раствор, причем нижние валуны (20–30 см) меньше по размеру верхнего ряда валунов (40–60 см).

Верстовая кладка западной стены выложена из крупного кирпича (8,5 х 15 х 29 см; 8,5 х 15,5 х 29-30 см) на известковом растворе белого цвета. Отметим, что фундамент выступает за лицевую поверхность стены на 25–40 см с внутренней стороны и на 17 см с внешней стороны. Толщина швов в кладке 2 – 2,5–3,5–4 см.

Южная стена имеет толщину от 130 до 142 см. Валунный фундамент под южной стеной начинается ниже уровня валунов под западной стеной, верхние валуны распложены на отметках с внешней стороны -172, -173 см, с внутренней – на отметках -182, с понижением к востоку, где верхние отметки валунов -190 см. Юго-западный угол четверика покоится на огромном валуне, имеющем, как и верхние валуны западного фундамента, отметки -147, -148 см.

Южная стена сохранилась на 8–9 рядов кирпичей и сложена из кирпича того же формата, что и западная (8,5 х 15 х 29-29,5 см; 8,5 х 15,5 х 29-30 см). В основании кладки южной стены располагается ряд кирпичей, положенных на ложок, фиксирующийся на всем ее протяжении.

В восточной части южной стены четверика сохранилось внутреннее плечо абсиды, обращенное внутрь на 104 см, его длина составляет 166 см, восточный уступ – 35 см. Ширина стены абсиды – 140 см. В этой части раскопа фундамент раскрыт на 1–1,5 ряда валунов. Кладка стены выполнена в той же верстовой технике, что и западная и южная стены четверика. Кирпичи из кладки абсиды: 8,5 х 16 х ? см; ? х 16 х 29,5 см; ? х 15,5 х 29 см; ? х 16 х 30 см.

Была расчищена валунная кладка, соединяющая северное и южное плечи абсиды. По ширине кладка составляет 150–170 см, по высоте состоит из 5 регулярных рядов крупных валунов, положенных на известковом растворе, имеет общую высоту около 160 см.

На расстоянии 3,2 м от юго-западного угла храма отходит внутренняя линия абсидной стены южного придела, ширина которой составляет около 130 см. Кладка абсиды южного придела заходит внутрь кладки южной стены храма на глубину 1–2 кирпичей. Южная стена придела сохранилась в целом на высоту 8–10 рядов кирпичной кладки, в которой использованы кирпичи того же формата, что и в четверике храма (8,5 х 15 х 29-29,5 см; 8,5 х 15,5 х 29-30 см).

В центральной, закругленной, части абсиды кладка придела выбрана полностью, но прочитать ее приблизительную ширину можно по ее известковому «дну» – она составляет около 130 см. Далее к западу южная стена придела набирает высоту, хоть и потревожена в верхней части асбестовыми трубами. С внутренней стороны к западу кладка составляет 8 рядов кирпичей, положенных на известковом растворе, по цвету и консистенции очень схожем с раствором четверика храма. Ширина стены придела в западной части составляет 142 см. Отметим, что, в то время как в основном четверике храма кладка везде верстовая, в южном приделе этот вид кладки не всегда соблюдается. На внутреннем фасаде стены придела зафиксирован прием, при котором нижний ряд кирпичей положен на ложок, возможно, так формировался выравнивающий ряд на валунном фундаменте.

С внешней стороны стены этот прием не наблюдается. Общую высоту фундамента придела и количество рядов валунов проследить не удалось.

В месте перехода окружности абсиды в прямой участок южной стены придела раскрыт контрфорс, сложенный из 11 рядов кирпичей несколько иного формата, чем кирпичи четверика и придела (9 х 16 х 29-30 см; 9 х ? х 29 см; 9,5 х ? х 30 см). Кирпичи крупнее и, как кажется, по тону темнее кирпича, использованного в кладке стены придела. В лицевой кладке контрфорса тычков нет – одни длинные грани, следовательно – она сложена в другой, чем верстовая, технике. С востока и запада прочитывается шов врубки кладки контрфорса в кладку южной стены придела. С южной стороны стены придела и контрфорса покрыты цементной обмазкой XX в., дающей представления об уровне дневной поверхности перед сносом памятника.

Острый угол, образовавшийся от примыкания абсиды южного придела к южной стене четверика храма, был заложен полукруглой кладкой, сложенной из кирпичей, вероятно, вторичного использования, на цементном растворе. Эта кладка сделана тогда, когда абсида придела еще стояла. Использованные в ней кирпичи (8 х 14,5 х 28,5 см; ? х 12 х 23,5 см; ? х 11,5 х 23,5 см; ? х 11,5 х 23,5 см) по формату отличны от кирпичей четверика и придела. С внешней стороны полукруглая пристройка на цементном растворе и идущая к востоку южная стена четверика покрыты цементной обмазкой, сделанной, очевидно, в советское время, она также дает преставление об уровне дневной поверхности перед сносом памятника.

Интересно, что стены раскрытых объемов, особенно южная стена четверика, сохранившие позднюю обмазку, не имеют лопаток. Это может означать, что архитектурные членения начинались выше раскрытого уровня. На старых фотографиях храм имеет угловые лопатки на всех фасадах. Кладка стен четверика и придела обладает высоким качеством: кирпич ровный с четкими гранями, швы тщательно затерты и выровнены.

Следов трапезной основного четверика, располагавшейся к западу, почти не видим, за исключением двух блоков упавшей кладки, расположенных неподалеку от юго-западного угла четверика. Фрагмент кладки трапезной (?) имеет кирпич 6 х 12 х 24-25 см, положенный, возможно, на цементный раствор.

К западу от четверика церкви было раскопано 4,5 квадрата, в которых раскрыты нижние конструкции колокольни: валунный фундамент и нижние ряды кирпичной кладки. По периметру четырех квадратов расчищена регулярная кладка, сохранившаяся на высоту 2–3 рядов. Кирпичи положены на постель и скреплены известковым раствором светло-серого цвета. Нижний ряд кирпичей положен на ложок в качестве выравнивающего ряда. Ширина кирпичной кладки фиксируется на северной стене и составляет 72–80 см, в то время как на остальном периметре полная ширина в квадраты не попала. Внутренний периметр кладки составляет 320 х 315 см.

Валунный фундамент под ней имеет общую высоту 125–140 см и состоит из трех рядов крупных валунов (40 х 45 см, 45 х 60 см), средний из которых сложен из вертикально положенных валунов. Валуны грубо пролиты известковым раствором. Нижний ряд, состоящий из более мелких валунов, заглублен в материк. Фундамент шире кирпичной кладки в основном на 17–20 см, но его выступ доходит до 40 см, например, в северо-западном и юго-восточном углах.

К северо-восточному углу четырех квадратов была сделана прирезка 150 х 150 см, в которой расчищены крупные валуны (35 х 50 см), составляющие кладку, идущую в направлении запад–восток. Она находится выше залегания валунного фундамента под колокольней и может являться фундаментом примыкавшей с севера к колокольне пристройки.

Кирпичи, извлеченные из ливневой канализации, раскрытой в шурфе под колокольней, имели габариты: 8,7 х 15 х 29 см; 8 х 15 х 29,8 см; 8,2 х 15 х 28,9 см; 8,3 х 15 х 29,2 см; 8,8 х 15,3 х 29,2 см; 8,7 х 14,5 х 28,1 см; 7,5-8 х 14 х ? см; 8 х 14-15 х ? см; ? х 14 х 31 см (замеры С. И. Милованова). Отдельные кирпичи имеют формат, отличный от формата кирпичей, использованных в кладке четверика и придела.

Кирпичные столбики ограды, расположенные к юго-востоку от южной стены придела, сложены из кирпича, имеющего следующие габариты: 7,5 х 12 х ? см; 7,5 х 12 х 28 см; 7,5 х ? х 26 см; 6,5 х ? х 25,5 см; 7 х 12 х 25,5 см.

Важнейшую проблему составляет датировка памятника и его отдельных частей. Хронология кирпичей Владимира совершенно не установлена, поэтому полученный археологический материал в решении этого вопроса можно использовать лишь в качестве косвенных доказательств. В источниках XVIII в. говорится о построении каменной церкви в начале 1770-х гг. и о пристройке к ней в 1780 г. северного придела во имя апостолов Петра и Павла, сведений же о датах колокольни, трапезной и южного придела нет. Архитектурные формы памятника, запечатленные на фотографиях, и отдельные результаты раскопок 2015 г. позволяют сделать предположения о хронологии строительства различных частей храма и некоторых датировках.

Общая композиция церкви (крупный бесстолпный четверик, увенчанный купольной кровлей и двумя ярусами небольших восьмериков) и декор ее четверика (пояс мелких профилированных кокошников, отрезанных от поля стены высоким карнизом) находят ближайшую аналогию в композиции владимирской церкви Вознесения, построенной в 1724 г. Для 1770-х гг. подобное решение уже можно считать анахронизмом, хотя не исключено прямое копирование одной из ранних владимирских церквей, данное в качестве задания строителям Пятницкого храма в 1770-е гг.

В исторической справке о церкви есть сведения о пристройке Пятницкого придела десятью годами позже строительства основного храма. Однако очевидных следов врубки придела в месте примыкания кладки абсиды к кладке южной стены не наблюдается. В то же время к югу от южной стены придела, практически встык к валунному фундаменту, расчищены две прямоугольные ямы творил для извести со следами деревянной опалубки. Контрфорс у южной стены придела стоит непосредственно на восточном твориле. Сомнительно, чтобы творильные ямы были устроены так близко к фундаменту придела и даже под ним. Скорее всего, ямы для творения извести были устроены для строительства основного четверика храма, а придел все-таки был пристроен позднее и встал практически вплотную к стенам творил. Об этом же свидетельствует уже упомянутое отсутствие прямой перевязи между внутренней фасадной кладкой абсиды придела и южной стеной храма. Но использованный в кладках стен придела и основного храма строительный материал (кирпич) идентичен, т. е. и четверик

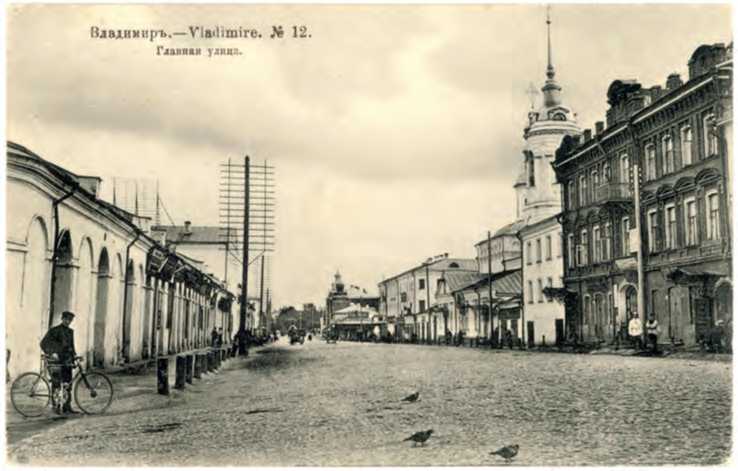

Рис. 3. Владимир. Улица Большая Московская со Знаменской (Пятницкой) церковью и колокольней. Архивная открытка храма и южный придел были сложены из кирпича, изготовленного на одном заводе и, вероятно, в одних коробках-формах, а следовательно, по своим датам близки друг к другу.

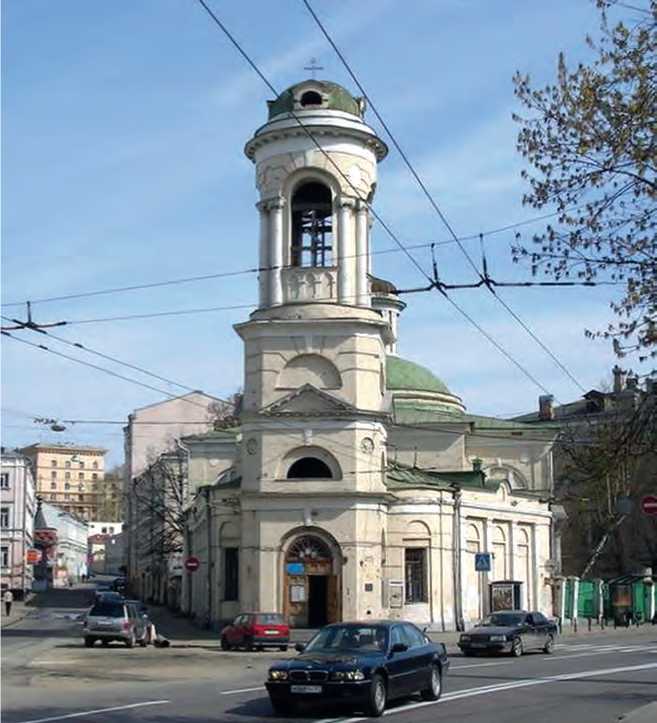

Формат кирпича, найденного на месте бывшей колокольни, но не in situ, немного отличается от размеров кирпича, использованного в кладках четверика и придела. Но формального заключения о дате колокольни на этом основании сделать нельзя. Зато архитектурные формы колокольни, частично видные на фотографиях, помогают предложить довольно точную датировку (рис. 3; 4). Колокольня на фото видна лишь частично, но и этого достаточно, чтобы сделать вывод, что она является довольно точной копией колокольни московского храма Рождества Богородицы на Стрелке на Кулишках (Москва, ул. Солянка, д. 5/2). По одним данным, автором проекта самой церкви был архитектор Дмитрий Баженов (брат В. И. Баженова), подпись которого стоит на проектном чертеже, по другим – архитектор Д. Балашов. Храм был пристроен в 1810-е гг. к уже возведенным в 1801–1802 гг. колокольне и трапезной, выполненным в стиле зрелого классицизма с включением псевдоготических элементов.

В колокольне владимирской Пятницкой церкви использованы и композиция и декор этого московского памятника. Повторяется постановка высокого, круглого в плане, яруса звона на компактный четверик со срезанными углами. Аналогично завершение яруса звона тремя убывающими в диаметре карнизами, заканчивающимися купольной кровлей со слухами под треугольными фронтонами, и круглым барабаном, декорированным аркатурой, увенчанным изящным

Рис. 4. Москва. Церковь Рождества Богородицы на Стрелке на Кулишках. Колокольня. Вид с запада. Фото 2015 г.

шпилем с крестом. Формы декора также точно копируют декор московского храма. Стены четверика со срезанными углами покрыты дощатым рустом с раскреповкой над арочными нишами; верх яруса звона покрывает руст с овальными медальонами и замковыми камнями над арочными проемами звона, которые фланкированы по бокам пилястрами (в московском памятнике – колоннами с коринфскими капителями), а на парапете под ними помещены по три арки стрельчатой псевдоготической аркатуры.

Можно заключить, что к четверику Знаменского храма, сооруженного в начале 1770-х гг., по всей видимости, с трапезной – в формах владимирских храмов 1720-х гг., в 1780-х гг. были пристроены по бокам северный (не исследованный раскопками 2015 г.) и южный Пятницкий приделы. Эта объемная композиция в начале 1800-х гг. (после 1802 г.) была дополнена изящной колокольней в стиле зрелого классицизма, выстроенной в формах, уникальных для владимирской архитектуры этого времени. Хотя нельзя полностью исключать, что в основании этой колокольни могут быть фундаменты более раннего сооружения, появившегося одновременно с четвериком и разобранного в 1800-е гг.

Раскрытые остатки церкви Знамения (Пятницкая) дают представление о размерах, строительной технике и архитектурной типологии одного из посадских храмов Владимира второй половины XVIII в. В это время во Владимире, бывшем не только крупным торгово-ремесленным городом, но и центром Владимирской епархии, сложился свой вариант храма, в котором барочные формы были во многом заслонены приемами, восходящими еще к древнерусскому времени. К этому же направлению принадлежала и Пятницкая церковь с ее средним по размеру четвериком, скругленной абсидой, трапезной (о которой мы можем судить с меньшим основанием) и пониженными приделами с юга и севера от четверика и трапезной. Этот храм, декор которого мы знаем только по архивным фотографиям, строился еще по старым, древнерусским заветам, о чем свидетельствует характер фундаментов, характер кладки стен, способ разбивки объемов.

Материальные остатки этого храма дают представление о высокой и одновременно традиционной строительной культуре Владимира второй половины XVIII в. В настоящее время эти остатки законсервированы.

Список литературы Материалы к архитектуре комплекса Знаменской (Пятницкой) церкви во Владимире XVIII в

- Добронравов В. Г., Березин В. М., 1893. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. Вып. 1: Владимир и Владимирский уезд. Владимир: Типо-лит. B. Паркова. 286 с.

- Мазур Л. Д., 1998. Композиция и объемно-пространственная структура Владимира XVII в. и «чертеж» 1715 г.//Записки владимирских краеведов. Сб. 2. Владимир: Посад. С. 87-95.

- Мазур Л. Д., 2011. Городские укрепления Владимира в XVII в.//Архитектурное наследство. Вып. 54/Отв. ред. И. А. Бондаренко. М.: Книжный дом «Либроком». С. 80-87.

- Мазур Л. Д., 2014. Эволюция архитектурного облика торговых пространств Владимира в XVII столетии//Архитектурное наследство. Вып. 60/Отв. ред. И. А. Бондаренко. М.; СПб.: Коло. C. 60-77.

- Материалы для истории Владимирской губернии. Вып. 4/Сост. А. В. Смирнов. Владимир: Тип. Губ. Правл., 1906. 438 с.

- Никольский С., 1871. Историко-статистическое описание Пятницкой церкви во Владимире//Владимирские губернские ведомости. № 25, часть неофиц. С. 3-6.

- Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Владимирская область Ч. 1/Отв. ред. Вл. В. Седов. М.: Наука, 2004. 751 с.

- Топографическое описание Володимирской, Суздальской, Переславской-Залесской и Юрьевской-Польской провинции городов в 1760-х годах//Ежегодник Владимирского губернского статистического комитета. Т. III. Владимир, 1880. С. 59-93.