Материалы к родовой диагностике леммингов Lemmus и Myopus

Автор: Пономарев Д.В., Исайчев К.И., Бикбаева Г.В., Кряжева И.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 11 (203), 2011 года.

Бесплатный доступ

Проведено сравнение размерных признаков М3 шести выборок современных Lemmus lemmus, L. sibiricus и Myopus schisticolor из Восточной Европы, Западной и Восточной Сибири. Показано, что восточно-европейские лемминги Lemmus и Myopus различаются по пропорциям М3, что позволяет использовать этот признак для диагностики остатков Lemmus и Myopus из позднечетвертичных местонахождений региона.

Лемминги, родовая диагностика, моляры

Короткий адрес: https://sciup.org/149128514

IDR: 149128514

Текст научной статьи Материалы к родовой диагностике леммингов Lemmus и Myopus

Биотопическая приуроченность и предпочитаемая природная зона являются одними из важнейших экологических характеристик вида. В палеонтологии знание этих параметров имеет решающее значение для реконструкции экологической структуры ископаемых сообществ, а затем воссоздания на этой основе условий палеосреды. Например, виды леммингов, принадлежащих к родам Lemmus и Myopus, сильно различаются по среде обитания: род Lemmus населяет влажные моховые тундры, а Myopus — леса таежной зоны [2, 3]. Из этого следует, что диагностика ископаемых остатков этих родов имеет большое значение для палеоэкологических реконструкций. Определение фоссиль-ных остатков мелких млекопитающих, в частности леммингов, ведется в основном по рисунку жевательной поверхности щечных зубов, однако остатки Lemmus и Myopus этим способом не различаются, так как эти зубы у них имеют одинаковое строение.

Было предложено несколько методов родовой диагностики зубов Lemmini [1, 4, 5], которые обсуждаются в статье Н. Г. Смирнова с соавторами [4]. Отмечается, что основными недостатками этих исследований были ограниченный материал и трудоемкость метода. По нашему мнению, наиболее удачный вариант определения костных остатков Lemmini с точностью до рода был разработан Н. Г. Смирновым с соавторами [4]. Метод основан на разделении Lemmus—Myopus по пропорциям третьих верхних моляров: у Lemmus M3 у же и длиннее, а у Myopus — шире и короче. Оценив масштабы внутривидовой изменчивости (включая возрастную) и сопоставив ее с размахом межродовых различий M3, упомянутые авторы предложили способ родовой диагностики третьих верхних моляров Lemmini при помощи дискриминантного анализа, традиционно применяемого для распознавания и классифицирования новых объектов. Измерив только длину и ширину зубов ископае- мых грызунов известной таксономической принадлежности, они создали обучающие выборки и по пропорциям M3 (отношение длины к ширине) классифицировали зубы методом дискриминантного анализа. При этом количество ошибочно определенных зубов в выборках (ошибка определения) сильно варьировалось — от 0 до 54 %. В среднем ошибка определения составила 12 %, а при разделении зубов сибирского и лесного леммингов — 7 %.

Однако, несмотря на достигнутые успехи в родовой идентификации изолированных зубов Lemmus — Myopus , высокий уровень внутривидовой (межпопуляционной) изменчивости зубов Lemmini заставляет обратить особое внимание на специфику изменчивости размеров зубов в популяциях грызунов из отдельных регионов. Для уточнения характера изменчивости зубов необходимо накопление обширного и конкретного материала из разных частей громадного ареала Lemmini . Так, перед палеозооло-

Размеры и индекс* третьих верхних моляров леммингов

|

№ п/п |

Вид |

п |

Длина: min-max, среднее |

Ширина: min-max, среднее |

Индекс, %: min-max, среднее |

|

1 |

Myopus schisticolor (европейская часть России) |

12 |

1.7—2.4 2.1 |

1.1—1.5 1.3 |

56.5—66.6 62.4 |

|

2 |

Myopus schisticolor (Зап. Сибирь) |

17 |

2.1—2.4 2.2 |

1.2—1.5 1.38 |

54.1—68.1 62.4 |

|

3 |

Myopus schisticolor (Вост. Сибирь) |

20 |

1.9—2.3 2.06 |

1.1—1.4 1.27 |

52.4—68.4 62.1 |

|

4 |

Lemmus lemmus (Кольский п-ов) |

1.9—3.1 2.56 |

0.9—1.5 1.3 |

46.5—56.5 50.7 |

|

|

5 |

Lemmus sibiricus (Большеземельская тундра) |

67 |

2.3—3.1 2.77 |

1.3—1.55 1.45 |

46.6—60.9 52.3 |

|

6 |

Lemmus sibiricus (Малоземельская тундра) |

60 |

2.1—3.4 2.67 |

1.1—1.55 1.36 |

45.5—56 51.4 |

* Отношение ширины к длине, %.

гами, исследующими северо-восток Европы, поставлена задача разделения фос-сильных и субфоссильных остатков только двух видов: сибирского ( Lemmus sibiricus ) и лесного ( Myopus schisticolor) леммингов на основе размерных особенностей третьих верхних коренных зубов (M3).

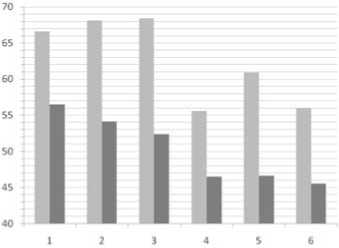

В этой статье представлены результаты анализа размерной изменчивости M 3 в шести выборках Lemmus и Myopus из разных частей ареала: 1) норвежского лемминга ( Lemmus lemmus ) — Кольский п-ов (данные А.К. Агаджаняна); 2) сибирского лемминга ( Lemmus sibiricus ) — Большеземель-ская тундра, Ненецкий АО, р-н Амдер-мы (коллекция Института геологии Коми НЦ УрО РАН); 3) сибирского лемминга — Mалоземельская тундра, Ненецкий АО, бассейн р. Индиги (коллекция Института геологии Коми НЦ УрО РАН); 4) лесного лемминга ( Myopus schisticolor ) — европейская часть России (Зоологический музей MГУ); 5) лесного лемминга — Западная Сибирь, заповедник Mалая Сосьва (Зоологический музей MГУ); 6) лесного лемминга — Восточная Сибирь, среднее течение р. Енисея, окрестности пос. Mирное (Зоологический музей MГУ). Результаты измерения M3 представлены в таблице и на диаграмме.

Mаксимальная длина M3 у серых леммингов более 3 мм (3.1—3.4), у лесного не превышает 2.4 мм (2.3—2.4). Средние значения M3 (2.56—2.67) также больше у серых леммингов, чем у лесного (2.06—2.2). Особо следует рассмотреть показатели индексов — отношения ширины зуба к его длине, так как этот признак имеет решающее значение для диагностики ископаемых остатков. Их минимальные значения у серых леммингов составляют 45.5—46.6, у лес- ного — 52.4—56.5. Mаксимальные значения индексов у серых леммингов равны 55.6—60.9, у лесного — 66.6—68.4, средние же значения индексов у серых леммингов имеют величину 50.7—52.3, у лесного — 62.1— 62.4.

Для диагностических целей необходимо, чтобы диапазоны варьирования индексов M3 сравниваемых видов не перекрывались. Такая ситуация наблюдается в случае сравнения индексов зубов лесного лемминга европейской части России с норвежским леммингом и сибирским леммингом из района р. Ин-диги. Зубы зверьков из этих районов можно легко диагностировать по пропорциям M3. Лимиты разнообразия признаков всех остальных выборок Lemmus и Myopus при сопоставлении их между собой в разной степени перекрываются. Наиболее четко различаются индексы сибирского лемминга из Боль-шеземельской тундры и лесного лемминга из Восточной Сибири, а индексы сибирского лемминга из Большеземель-ской тундры и лесного лемминга из европейской части России близки. Следует отметить, что размах значений индек-

Mаксимальные и минимальные значения индексов M3 леммингов, %.

Номера 1—6 соответствуют номерам по порядку в таблице са у сибирского лемминга из Большезе-мельской тундры намного выше, чем у других серых леммингов, а его средний показатель отличается от среднего индекса малоземельского лемминга менее чем на единицу. Это говорит о том, что лишь единичные зубы сибирского лемминга из Большеземельской тундры имели высокие значения индекса, резко отличающиеся от среднего, которое оказалось близким к средним индексам других серых леммингов. Из этого следует, что мода признака находится вблизи среднего значения. При сравнении индексов Lemmus и Myopus видно, что размах значений признака перекрывается максимум на 14 %, но при сравнении между собой выборок зубов лемминга только с Европейского Северо-Востока это перекрывание не превышает 7 %.

Таким образом, наши данные показывают, что зубы серых леммингов крупнее, чем M3 лесных леммингов. Восточно-европейские лемминги Lemmus и Myopus различаются по пропорциям M 3 , что позволяет использовать этот признак для диагностики остатков Lemmus и Myopus из позднечетвертичных местонахождений региона. Представленные материалы свидетельствуют о достаточно широком уровне межпопуляционной изменчивости пропорций зубов в трибе Lemmini на пространстве обширного Евразийского ареала.

Список литературы Материалы к родовой диагностике леммингов Lemmus и Myopus

- Агаджанян А. К. Грызуны из плейстоценовых отложений Мамонтовой горы // Териофауна плейстоцена. М.: Изд-во МГУ, 1972. С. 24-69.

- Громов И. М., Ербаева М. А. Млекопитающие. Фауна России и сопредельных территорий. Зайцеобразные и грызуны. СПб., 1995. 345 с.

- Громов И. М., Поляков И. Я. Фауна СССР. Млекопитающие. Т. III. Вып. 8. Полевки (Microtinae). Л.: Наука, 1977. 504 с.

- Смирнов Н. Г., Головачев И. Б., Бачура О. П. и др. Сложные случаи определения зубов грызунов из отложений позднего плейстоцена и голоцена тундровых районов Северной Евразии // Материалы по истории и современному состоянию фауны севера Западной Сибири: Сб. науч. тр. Челябинск, 1997. С. 60-90.

- Chaline J., Brunet-Lecomte P., Brochet G. & Martin F. Les Lemmings Fossiles Du Genere Lemmus (Arvicolidae, Rodentia) Dans Le Pleistocene De France // Geobios, 1989. № 22, fasc. 5. P. 613-623.