Материалы к высокогорной флоре северной части Буреинского нагорья

Автор: Шлотгауэр С.Д.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биология. Математическое моделирование

Статья в выпуске: 2 т.21, 2018 года.

Бесплатный доступ

Исследовано биоразнообразие растительного покрова центральной части хребтов Дуссе-Алинь и Меванджа, расположенных на севере Буреинского нагорья на границе Хабаровского края и Амурской области. Выявлены особенности морфоструктур, геологического строения, климата и их воздействия на структуру эдификаторных и редких сообществ растительности гольцового и подгольцового поясов. Анализ показал, что главенствующую роль в районе играют семейства сытевые, астровые, лютиковые (Cyperaceae, Asteraceae, Ranunculaceae), это указывает на принадлежность к флоре Cyperaceae-типа, Ranunculaceae-подтипа, считающейся арктобореально-восточносибирской. Обнаружено 28 таксонов, являющихся редкими: полушник азиатский (Isoëtes asiatica), осока темная (Carex aterrima) и др., 15 из них могут быть рекомендованы для внесения в новое издание Красной книги Хабаровского края. На 50-километровом отрезке склонов крутизной свыше 30ºпрослежена экологическая функция растительных сообществ, предотвращающая интенсивное разрушение горных экосистем.

Горная тундра, эдификатор, сосудистые растения

Короткий адрес: https://sciup.org/143161729

IDR: 143161729 | УДК: 581.9(571.620) | DOI: 10.31433/1605-220X-2018-21-2-5-14

Текст научной статьи Материалы к высокогорной флоре северной части Буреинского нагорья

Важным свойством растительного покрова является то, что он выступает в качестве важнейшего средообразующего фактора в экосистемах. В горно-таежной местности растительность является ключевым элементом ландшафта, и разрушение его ведет к деструкции территориальных систем воспроизводства природной среды.

Опыт горнопромышленного освоения таежных горных структур Северного Приамурья показал, насколько опасными для экосистем являются результаты освоения крайне неустойчивых ландшафтов.

Сведение высокопродуктивных лесов в бассейне р. Керби в настоящее время привело к нарушению гидрологического режима грунтов и проявлению катастрофических паводков. За столетний период горных разработок почти полностью изменены днища большинства притоков среднего и нижнего течения этой нерестовой реки. Сведение лесов и последующие пожары на склонах крутизной более 30º привели к осыпям и снежным лавинам.

Изучение растительного покрова северо-восточной, наиболее возвышенной части Буреинского нагорья – Дуссе-Алиня и Меванджи – имеет важное значение, так как этот регион рассматривается как перспективный для дальнейшего горнорудного освоения.

Цель исследования – выявление биоразнообразия растительного покрова высокогорий северной части Буреинского нагорья (на примере восточной части хр. Дуссе-Алинь и Меванджа).

Объекты и методика исследований

Рельеф северо-восточной части хребта Дус-се-Алинь представляет контрастное сочетание крутосклонных и плоских водоразделов. Самыми древними, по представлению В.И. Готванского [3], являются остатки поверхности денудационного выравнивания, сохранившиеся на гранитоидах на высоте 1800–2200 м. Уплощенный гребень главного водораздела прослеживается в междуречье рр. Керби – Мунали, наклонен к востоку на 4º–6º. Исследованные участки Дуссе-Алиня и южные склоны хр. Меванджа имеют крутизну от 30º до 50º.

Ледниковые формы рельефа – цирки и кары – расположены в верховьях долин (1500 м). В геологическом строении значительную часть территории занимают вулканогенные и терригенные породы докембрийского и палеозойского возраста: различные метаморфические сланцы, гнейсы, мраморы и др. [7]. Рыхлые отложения представлены коллювиальными, делювиальными и щебнисто-глыбовыми отложениями [3, 6, 11].

Исследованная территория относится к Бад-жальско-Буреинской провинции континентальной лесной восточносибирской климатической области. Формирование ее климата происходит под влиянием муссонных процессов с западными и юго-западными циклонами, поступающими сюда из Прибайкалья и Монголии [10].

Климат континентальный с чертами муссон-ности, последнее ярко проявляется во второй половине лета. Увлажнение на водоразделах хр. Меван-джа и Дуссе-Алинь достигает до 600 мм. Горный рельеф обеспечивает быстрое поступление муссонных осадков в долины к Керби, Мунали, Отун, Нимнягун и др., что влечет за собой паводки и катастрофические наводнения. Суровая зима при средних показателях температур воздуха (-25,4 ºС) усугубляется сильными ветрами, на вершинах они достигают более 30 м/сек, что является основным препятствием существования дендрофлоры.

По геоботаническому районированию исследованная территория относится к Селемджин-ско-Буреинскому округу Восточносибирской свет-лохвойно-лесной подобласти лесной области [2, 5]. Наибольшие площади занимают лиственничные леса из лиственницы Каяндера (Larix cajanderi). Пихтово-еловые формации с преобладанием пихты почкочешуйной (Abies nephrolepis) и ели аянской (Picea ajanensis) приурочены к долинам водотоков Керби, Нимнягун, Отун, Некта и др. в их среднем течении. В составе древостоя первого яруса обычны тополь (Populus suaveolens), реже чозения (Cho-senia arbutifolia), ива сердцелистная (Salix cardio-phylla), второй ярус образуют ивы удская, росистая, Шверина (Salix udensis, S. rorida, S. schwerinii) и др.

Положение верхней границы леса на различных участках хребта неодинаково, на южном и юго-восточном склонах она снижена до 900–1100 м в связи с сильными пожарами. Формация кедрового стланика находит наиболее благоприятные условия для развития на влажных подветренных склонах бассейнов левых притоков Нимнягуна и Отуна.

Горнотундровая растительность представляет собой самостоятельный класс формаций и отмечается только на наиболее высоких вершинах (1800–2000 м). Ее образуют кустарничковые, кустарниковые и щебнисто-лишайниковые горные тундры, которые исторически развивались в муссонно-мерзлотном типе природных комплексов экотона океан-материк [2].

Нижележащие гольцовые террасы с близким залеганием мерзлоты заняты кустарниково-моховой тундрой, где эдификатором является золотистый рододендрон (Rhododendron aureum) и березка тощая (Betula exilis). Высокое обилие образуют два вида кассиопеи: вересковидная и четырехгранная (Cassiope ericoides, C. tetragona) и сиббалдия лежачая (Sibbaldia procumbens). Днища цирков пологонаклонные, за счет этого хорошо дренированы. В ветровой тени хребта развитие получила береза шерстистая (Betula lanata), единично ель аянская (Picea ajanensis). Берега ложбин стока переувлажнены и заболочены. Основное проективное покрытие образуют осоки черно-бурая, каменная, ногоплодная (Carex atrofusca, C. saxatilis, C. podocarpa.) и др., обычны чемерица Мизее (Veratrum misae), аконит живокостнолистный (Aconitum delphinifoli-um) и лютик снеговой (Ranunculus nivalis).

Морены, сложенные в основном валунно-глыбовым материалом, содержат однотипные растительные сообщества. Их образуют заросли кедрового стланика, березки тощей, ивы Крылова и растопыренной (Pinus pumila, Betula exilis, Salix krylovii, S. divaricata и др.). Долинки небольших водотоков, впадающих в Керби и Мунали, днища которых сложены речными и флювиогляциальными осадками, залесены ивами удской и джугджур-ской (Salix udensis, Salix dshugdshurica), кедровым стлаником (Pinus pumila), ольховником (Duschekia fruticosa) и включают кустарниково-разнотравные ценозы, где эдификатором является вейник (Cal-amagrostis lapponica).

Биоразнообразие растительности юго-западного Дуссе-Алиня, особенно в пределах Буре-инского государственного природного заповедника, исследовано хорошо и может рассматриваться как эталон. Противоположные склоны восточной экспозиции Дуссе-Алиня и особенно Меванджи ботаниками почти не посещались из-за труднодо-ступности. В начале 80-х годов в связи с интенсификацией горнопромышленных разработок на р. Керби выявилась необходимость экологических исследований в осваиваемом районе, а в 2006 г. – на хр. Меванджа.

Работы по изучению природных условий выполнялись в три этапа: подготовительный период, полевые работы, обработка и анализ полученных материалов. В подготовительный период изучена немногочисленная научная литература и доступные фондовые материалы, исследованы флористические сборы в крупных гербариях страны: в Ботаническим институте им. В.Л. Комарова (ФАН БИН LЕ), Главном ботаническом саду (ГБС, MHA) и Биолого-почвенном (БПИ VLA), а также опубликованные списки растений на сопредельных территориях [8, 9, 12–11, 16].

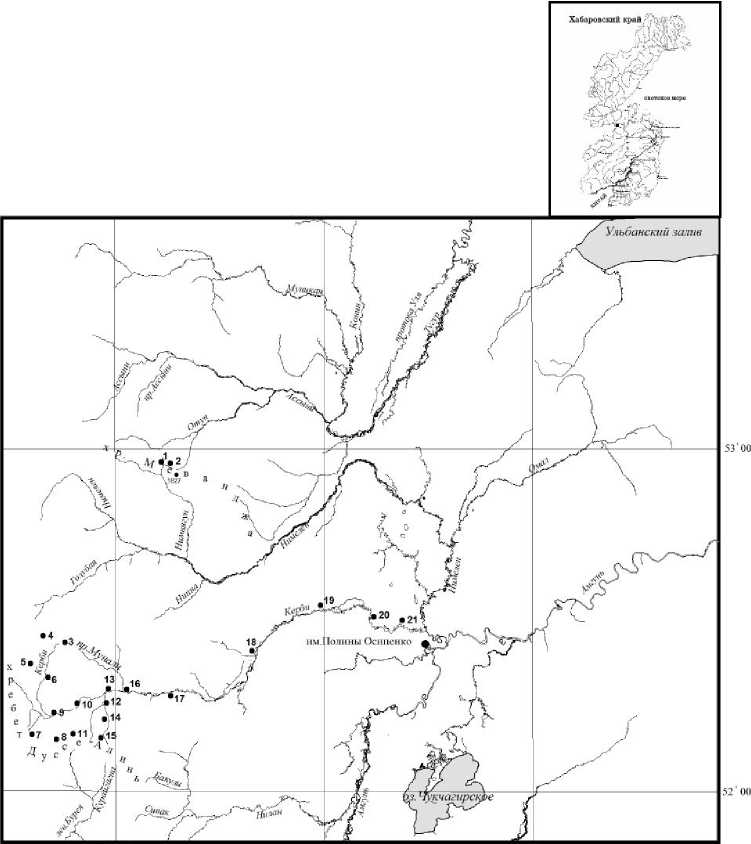

В полевых исследованиях использовались топографические основы среднего и крупного масштабов, а также космоснимки. Закладывались временные площадки, трансекты. Выполнялись подробные описания растительности горных тундр и подгольцовых кустарниковых и редколесных сообществ, картировались типичные и редкие ценозы, выяснялась их роль в устойчивости склонов различной крутизны. В целом было выполнено 250

описаний, 18 картосхем, собран гербарий свыше 800 листов (рис). Сборы растений документированы систематическим списком. Названия растений приведены в соответствие с современными источниками. В обзоре сосудистых растений указаны только семейства; отделы, порядки и классы опу-

13500 13600 137'00

31'30 51 30 51'30

Масштаб 1:1 500 000 в 1 см 15 км

Рис. Пункты исследований:

хр. Меванджа: 1 – пойма озера Перевального; 2 – северный макросклон г. 1827 над ур.м. (истоки ручья Каменистого); хр. Дуссе – Алинь: 3 – водораздел рр. Керби – Мунали; 4 – водораздел рр.Керби – Голубая; 5, 6 – истоки р. Керби; 7, 8, 11, 15 – водораздел рр. Керби – Курайгагна; 12–14 – водораздел рр. Силичи – Диер; 9, 10, 13–21 – долина р. Керби

Fig. Main work points:

the Mevandzhi range: 1 – lake Perevalnoye; 2 – the northern slope of the mountain. 1827 m.; the Douos-Alin Range: 3 – watershed of the Kerby and Munali rivers (1900 m); 4 – watershed of the Kerby and Golubaya rivers; 5, 6 – sources of the Kerby river; 7, 8, 11, 15 – watershed of the rivers Kerby and Kuraichagna; 12–14 – watershed of the rivers Simici and Dier; 9, 10, 13–21 – the valley of the Kerby river

щены. Внутри семейств роды и виды приведены в алфавитном порядке. Знак «*» обозначает редкие таксоны. Арабскими цифрами обозначены пункты сбора.

Результаты и обсуждение

Список сосудистых растений северо-восточного склона хребтов Дуссе-Алинь и Меванджа

Huperziaceae Rothm.

Huperzia arctica (Tolm.) Sipl. – 3, 4

H. selago (L.) Bernh. ex Schrank et C. Mart. – 1, 2, 8

Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb.

Diphasiastrum alpinum

(L.) Holub. – 5, 11

Lycopodium dubium Zoega – 10

Equisetaceae Michx. ex DC.

Equisetum fluviatile L. – 1

Isoëtaceae Dumort.

* Isoëtes asiatica (Makino) Makino – 1 Dryopteridaceae Herter

Leptorumohra amurensis (Christ)

Tzvel. – 13

Dryopteris. dilatata (Hoffm.) A. Gray – 13

-

D. fragrans (L.) Schott. – 6, 11

Athyriaceae Alst

Athyrium filix–femina (L.) Roth – 10 Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – 9, 15

Pseudocystopteris spinulosa

(Maxim.) Ching – 12

Woodsiaceae (Diels) Herter

Woodsia ilvensis (L.) R. Br. – 8

Pinaceae Spreng. ex Rudolphii

Larix cajanderi Mayr – 1–13, 15

Picea ajanensis (Lindl. et Gord.)

Fisch. ex Carr. – 10–13

Pinus pumila (Pall.) Regel – 1–13, 21

Cupressaceae S.F. Gray

Juniperus sibirica Burgsd. – 2 Ranunculaceae Juss.

Aconitum ajanense Steinb. – 6, 19

-

A. delphinifolium DC. – 3, 8, 15

-

A. subvillosum Worosch. – 5, 7, 21

-

A. umbrosium (Korsh.) Kom. – 13

Actaea erythrocarpa Fisch. – 12, 20 Anemonastrum sibiricum (L.) Holub. – 2, 7–11, 15

Anemonoides udensis (Trautv. et Mey.) Holub. – 10

Aquilegia amurensis Kom. – 4, 15

Atragene ochotensis Pall. – 6

-

Ca ltha arctica R. Br. – 3

-

C. mrmbranaceae (Turcz.) Schipcz. – 1

-

C. palustris – 13

Clematis fusca Turcz. – 13

Coptidium lapponicum (L.) A. et D. Löve ex

Tzvel. – 1, 15

Coptis trifolia (L.) Salisb. – 9, 20

Pulsatilla ajanensis Regel. et

Tiling – 3, 8

-

* Ranunculus nivalis L. – 4

R. repens L. – 1

Thalictrum sparsiflorum Turcz. ex Fisch. et C.

-

A. Mey. – 10, 20

Trollius membranostylis Hult. – 8, 11

-

*T uniflorus Sipl. – 11

Fumariaceae Marquis

Dicentra perigrina (J. Rudolph)

Makino – 5

Betulaceae S. F. Gray

Betula exilis Sukacz. – 3, 4, 8, 11, 15

-

B. lanata (Regel.) V. Vassil. – 2, 7

-

B. middendorfii Trautv.

et C. A. Mey. – 1, 2, 12

-

B. platyphylla Sukacz. – 12, 20

Duschekia fruticosa (Rupr.)

Pouzar – 5–10, 15–18

Portulacaceae Juss.

-

*Claytonia acutifolia Pall. ex Schult. – 4

C.saczaviana Jurtz. – 2, 4, 11

Caryophyllaceae Juss.

Arenaria redowskii Cham.

et Schlecht. – 8

Dianthus repens Willd. – 7

*Minuartia macrocarpa (Pursh)

Ostenf. – 6

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl. – 9–13

Silene repens Patrin – 10, 12

Stellaria edwardsii R. Br. – 3, 11

S. media (L.) Vill. – 9

Polygonaceae Juss.

Acetosa lapponica (Hiit.) Holub. – 1

Aconogonon ajanense

(Regel et Tiling) Hara – 5

-

A. tripterocarpum (A. Gray) Hara – 1, 8, 13, 17

Bistorta elliptica (Willd. Ex Schpreng.) Kom. – 1, 5

-

B. vivipara (L.) Delarbre – 1, 6

Oxiria digyna (L.) Hill. – 2, 5

Reum compactum L. – 2, 10

Violaceae Batsch

Viola biflora L. – 4, 10

Brassicaceae Burnett

-

* Cardamine tomentella (Worosch.) Schlotg. – 9 Salicaceae Mir.

Chosenia arbutifolia (Pall.)

-

A. Skvorts. – 7, 9

Populus suaveolens Fisch. – 7–13

P. tremula L. – 13

Salix bebbiana Sarg. – 10

S. berberifolia Pall. – 2, 5, 14, 15

S. brachypoda (Trautv. et C.A. Mey.) Kom. – 7

S.caprea L. – 12, 13–20

S. dshugdshurica A. Skvorts – 7, 9

S. fuscescens Anderss. – 1, 21

S. krylovii E. Wolf. – 8

S. myrtilloides L. – 1, 20, 21

* S. polaris Wachlenb. – 3

S. saxatilis Turcz. ex Ledeb. – 4, 11

S. udensis Trautv. et C.A. Mey. – 7 Ericaceae Juss.

Andromeda polifolia L. – 1

Arctostaphylos uva–ursi (L.) Spreng. – 8

* Arctous alpina (L.) Niedenzu – 2–5

Cassiope ericoides (Pall.) D. Don. – 2–5

-

C. redowskii (Cham. et Schlecht.) G. Don. fil. – 8, 15

-

C. tetragona (L) D. Don. – 3, 4

Chamaedaphne calyculata (L.)

Moench – 1

Ledum decumbens (Ait.) Lodd. ex Steud. – 1, 5, 12

Loiseleuria procumbens (L.) Desv. – 3

Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. – 1

Phyllodoce caerulea (L.) Bab. – 4

Rhodococcum minus (Lodd.) Avror. – 2

Rh. vitis–idaea (L.) Avror. – 1–13

Rhododendron aureum Georgi – 1–13

Rh. dauricum L. – 8

Rh. parvifolium Adam. – 1

Rh. redowskianum Maxim. – 2–7

Pyrolaceae Lindl.

-

Py rola renifolia Maxim. – 5

Orthilia secunda (L.) House – 13 Empetraceae Hook. ex Lindl.

Empetrum sibiricum V. Vassil. – 4, 8

-

E. subholarcticum V. Vassil. – 1 Diapensiaceae Lindl.

Diapensia obovata (Fr. Schmidt)

Nakai – 8

Primulaceae Batsch. ex Borkh.

Primula cuneifolia Ledeb. – 10–13 Saxifragaceae Juss.

Chrysosplenium ramosum Maxim. – 12

Saxifraga aestivalis Fisch. et A. Mey 10, 15

-

S. bronchialis L. – 5, 7

-

S. cernua L. – 1, 4, 7

S.merkii Fisch. ex. Sternb. – 3, 11

-

S. nudicaulis D. Don. – 3, 5

-

S. punctata L. – 4

-

S. redofskyi Adams – 11

Crassulaceae J. St. – Hill.

Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. et C.A.

Mey. – 3

* Rh. rosea L. – 2, 4, 11

Orostachus malacophylla (Pall.)

Fisch. – 6

Grossulariaceae DC.

Ribes dikuscha Fisch. ex Turcz. – 10

R. fragrans Pall. – 2, 11

R. triste Pall. – 13

Parnassiaceae Martinov

Parnassia palustris L. – 13

Drosseraceae Salisb.

Drosera rotundifolia L. – 1

Rosaceae Juss.

Comarum palustre L. – 1

Dasiphora fruticosa (L.) Rudb. – 2, 7

Dryas ajanensis Juz. – 2, 4

Filipendula palmata (Pall.) Maxim. – 12

-

* Novosieversia glacialis (Adams ex Fisch. et

C.A. Mey.) Bolle – 8

Padus avium Mill. – 12

Potentilla elegans Cham. et

Schlecht. – 3

-

* P. gelida C.A. Mey. – 6

P. inquinans Turcz. – 7

P. nivea L. – 8

Rosa acicularis Lindl. – 12, 20

R. coreana Kom. – 2, 8

Rubus arcticus L. – 1

-

R. chamaemorus L – 1, 2

R. sachalinensis Lévl. – 2

Sanguisorba parviflora (Maxim.) Takeda – 1

-

S. sitchensis C. A. Mey. – 4

Sieversia pusilla (Gaertn.)

Hult. – 3, 8, 11

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. – 13

-

So rbus sibirica Held. – 13

Spiraea beauverdiana Schneid. – 7

Fabaceae Lindl.

Astragalus alpinus L. – 4

A.frigidus (L.) A. Gray – 10

-

A. schelichowii Turcz. – 13

Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell. – 6

Oxytropis adamsiana (Trautv.)

Juz. – 8, 11

Trifolium lupinaster L. – 13

Onagraceae Juss.

Chamerion angustifolium (L.)

Scop. – 10–13

-

C. latifolium (L.) Th. Fries et Lange – 9, 13

Circaea alpina L. – 9

Epilobium davuricum Fisch. ex Hornem. – 1

-

E. palustre L. – 1 Haloragaceae R. Br.

Myriophyllum spicatum L. – 1 Aceracea Juss.

Acer ukurunduense Trautv. et C. A. Mey. – 13, 21 Oxalidaceae R. Br.

Oxalis acetosella L. – 10–13 Geraniaceae R. Br.

Geranium erianthum DC. – 6–9, 15 Balsaminaceae A. Rich.

Impatiens noli–tangere L. – 13

Chamaepericlymenum canadense (L.) Aschers. et Graebn. – 13, 20 Apiaceae Lindl.

Aegopodium alpestre Ledeb. – 9, 12, 21

Angelica saxatilis Turcz. ex Ledeb. – 7

Bupleurum triradiatum Adams ex Hoffm. – 2

* Cnidium cnidifolium (Turcz.)

Schischk. – 1

Kitagawia terebinthaceae (Fisch. ex Trev.) Pimenov – 3

Ostericum maximowiczii (Fr. Schmidt ex Maxim.) Kitag. – 10

Sium suave Walter – 1

Tilingia ajanensis Regel et Tiling – 8

Phloiodicarpus komarovii Gorovoj – 5 Rubiaceae Juss.

Galium boreale L. – 10, 20

-

G. verum L. – 12 Gentianaceae Juss.

Gentiana algida Pall. – 2, 8, 15

Swerzia stenopetala (Regel. et Til.) Pissjauk. – 9 Menyanthaceae Dumort.

Menyanthes trifolia L. – 1 Caprifoliaceae Juss.

Linnaea borealis L. – 10, 21

Lonicera caerulea L. – 12, 20

-

* Weigela suawis (Kom.) Bailey – 2, 6 Adoxaceae E. Mey.

Adoxa moschatellina L. – 10, 18 Valerianaceae Batsch.

Patrinia sibirica (L.) Juss. – 2

-

* Valeriana gotvanskyi Worosch. et Schlothg. – 11 Polemoniaceae Juss.

Polemonium acutiflorum Willd. ex Roem. et

Schult. – 8

Boraginaceae Juss.

Mertensia rivularis (Turcz.) DC. – 5, 8 Lamiaceae Martinov

Mentha dahurica Benth. – 13

Scutellaria dependens Maxim. – 10 Callitrichaceae Link

Callitriche subanceps V. Petrov – 1

Scrophularuiaceae Juss.

Castilleja pallida (L.) Kunth – 9

Lagotis minor (Willd.) Standl. – 8, 11

Limosella aquatica L. – 1

Pedicularis adunca Bieb. ex Steven – 4

P. amoena Adams ex Steven – 7

P. oederi Vahl – 2, 11

P. lapponica L. – 6

Lentibulariaceae Rich.

Pinguicula villosa L. – 1

Utricularia minor L.

Hippuridaceae Vest.

Hippuris vulgaris L. – 1

Campanulaceae Juss.

Campanula dosyantha M. Bieb. – 11

Asteraceae Dumort.

Ajania pallasiana (Fisch. ex Besser) Poljakov – 2

Anthennaria dioica (L.) Gaertn. – 3

-

* Artemisia arctica Less. – 8

-

* A. borealis Pall. – 3, 4

-

A. integrifolia L. – 9

-

A. langocephala (Fisch. ex Besser)

DC. – 2, 11

-

A. stolonifera (Maxim.) Kom. – 13

Aster alpinus L. – 10

-

A. sibiricus L. – 13, 17

Cacalia auriculata DC. – 13, 19

Chrysanthemum mongolicum

-

Y. Ling – 6

-

Cr epis burejensis F. Schmidt – 2, 8

Gnapharium uliginosum L. – 1

Inula britannica L. – 10

Erigeron politus Fries – 9

Leontopodium antennarioides

Socz. – 3, 4

Ligularia sibirica (L.) Cass. – 6, 9, 12

Petasites sibiricus (J. F. Gmel.) Dingwall – 9

Saussurea amurensis Turcz.

ex DC. – 13

-

S. nuda Ledeb. – 6

-

S. parviflora ((Poir.) DC – 7

-

S. subtriangulata Kom. – 4

Senecio cannabifolius Less. – 13

-

S. nemorensis L. – 10

Tanaceum boreale Fisch. ex DC. – 13

Tephroseris atropurpurea (Ledeb.) Holub. – 5, 14

-

* T. ochotensis Barcalov – 8

Alismataceae Vent.

Alisma orientale (Sam.) Juz – 1

Sagittaria natans Pall. – 1

Hydrocharitaceae Juss.

Hydrilla verticillata (L. fil.) Royle – 1

Scheuchzeriaceae F. Rudolphi

Scheuchzeria palustris L. – 1

Potamogetonaceae Bercht. et S. Presl

Potamogeton natans L. – 1

Melanthiaceae Batsch ex Borkh.

Acelidanthus anticleoides Turcz. et C.A. Mey. – 3, 8, 11, 15

Verartrum oxysepalum Turzc. – 10, 18

TofieldiaceaeTakht.

Tofieldia coccinea Richardson – 1

Liliaceae Juss.

Lilium pensylvanicum Ker–Gawl. – 13

Lloydia serotina (L.) Reichenb. – 6

Alliaceae Borkh.

Allium maximowiczii Regel – 7

A. ochotense Prokh. – 13

Convallariaceae Horan.

Clintonia udensis Trautv. et C.A. Mey. – 10? 19

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – 10–13

Smilacina davurica Fisch. et C. A. Mey. – 12

S. trifolia (L.) Desf. – 1

Streptopus streptopoides (Ledeb.) Frye et

Rigg – 3, 8

Iridaceae Juss.

* Iris setosa Pall. ex Link – 1, 10, 17 Orchidaceae Juss.

Goodyera repens (L.) R. Br. – 9

Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze – 1 Juncaceae Juss.

Juncus bufonius L. – 1

J. triglumis L. – 1

-

*J . woroschilovii A.A. Neczaev et V. Novikov – 7

-

Lu zula confuse Lindb. – 1

L. rufescens Fisch. ex Mey. – 1 Cyperaceae Juss.

Carex. appendiculata (Turcz. et C. A. Mey.) Kük – 1, 14

-

C. aterrima Hoope – 3, 4, 11

-

C. atrofusca Schuhr. – 4, 15

-

C. brunescens (Persl.) Poir. – 1, 13

C. canescens L. – 7

-

C. capillaris L. – 3, 11

C. chordorrhiza Ehrh. ex h. fil. – 1

-

C. diandra Schrank. – 1

C. eleusinoides Turcz. ex Kunth. – 6

* C. fuscidula V.I. Krecz. ex T.V. Egorova – 8, 14

* C. glacialis Mackenz. – 3, 15

-

C. globularis L. – 1, 20

-

C. gynocrates Wormsk. – 9

-

C. lasiocarpa Ehrh. – 10

-

C. limosa L. – 1

-

C. lithophila Turcz. – 1

-

C. loliaceae L. – 1

-

C. melanocarpa Cham. ex Trautv. – 8, 11

* C. microglochin Wahlenb. – 1

-

C. pauciflora Lightf. – 1

-

C. pauperecula Michx. – 7

-

C. podocarpa R. Br. – 5, 9

-

C. rariflora (Wahlenb.) Smith – 1

-

C. rigidioides (Gorodk.)

-

V. I. Krecz. – 2

-

C. rostrata Stokes. – 9

* C. saxatilis ssp. laxa L. – 1, 6, 9

-

C. schmidtii Meinsh. – 1, 16

-

C. tenuiflora Wahlenb. – 1

-

C. trautvetteriana Kom. – 1

-

C. vesicata Meinsh. – 1, 20

* C. williamsii Baritton – 11

Eleoharis usuriensis Zinserl. – 1

Eriophorum scheuchzeri Hoppe – 3–9

Poaceae Barnhart

Agrostis anadyrensis Socz. – 5, 7

Arctagrostis latifolia (R. Br.)

Griseb. – 1, 9

Calamagrostis angustifolia Kom. – 13

-

C. langsdorffii (Link) Trin. – 9–13

-

C. lapponica (Wahlenb.) C. Harm. – 1

-

C. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb. – 5

Deschampsia sukatschewii (Popl.) Roshev. – 6

-

El ymus confuses (Roshev.) Tzvel. – 9

-

E. jacutorum (Nevski) Nevski – 10

* Festuca brevissima Jurtz. – 12

* F. chinobia Egor. et Sipl. – 7

-

F. kolymensis Drob. – 8

-

F. rubra L. – 11

Glyceria triflora (Korsh.) Kom. – 1

Hierochloë alpina (Sw.) Roem. et Schult. – 4 Poa alpigena (Blytt) Lindm. – 5, 7, 11

-

* P. arctica R. Br. – 11

P. glauca Vahl – 2, 4, 8, 11, 12

* Ptilagrostis malyschevii Tzvel. – 5, 11

Trisetum seravschanicum Roshev – 3

T. subalpestre (Hartm.) L. Neum. – 2, 5

Флора высокогорной части Дуссе-Алиня и Меванджи включает 297 видов сосудистых растений из 184 родов и 80 семейств. В список включены строго высокогорные, общегорные (монтан-ные) представители, насчитывающие 128 видов, что составляет 43,0% от всей флоры. Больше половины составляют придаточные виды – 169 (57,8%), по долинам горных водотоков проникающие в высокогорья из лесного пояса, а также обитающие в нижней полосе подгольцового.

Анализируя число таксонов, содержащихся в семействах, получаем соотношения: сытевые (Cyperaceae)– 33 (11,1%);

астровые (Asteraceae) – 26 (8,8%); розоцветные (Rosaceae) – 22 (7,4%);

мятликовые (Poaceae) – 22 (7,4%); лютиковые (Ranunculaceae) – 22 (7,0%); вересковые (Ericacea e )– 17 (5,7%);

ивовые (Salicaceae) – 14 (4,7%); сельдереевые (Apiaceae) – 9 (3,0%); гвоздичные (Caryophyllaceae) – 7 (2,3%).

Первенствующая роль осоковых и астровых характеризует исследованный участок Дуссе-Алиня и Меванджи как горный и бореальный, что показательно для ряда высокогорий Восточной Сибири и Дальнего Востока. Видовое разнообразие этих таксонов возрастает на компактных массивах Джугджура и Герана [15]. Розоцветные, лютиковые и мятликовые характерны для многих гольцовых флор северной половины Азиатского материка [4].

Удельный вес видов, входящих в перечисленные семейства, составляет больше половины от общего числа высокогорной флоры (59,5%). Состав ведущих семейств аборигенной флоры сосудистых растений указывает на близость таксонов к флоре Cyperaceae-типа, Ranunculaceae-подтипа, которую А.П. Хохряков [13] отнес к арктобореаль-но-восточноазиатской. Малая численность видов в семействах сельдереевых (Apiaceae), гвоздичных (Caryophyllaceae), капустовых (Brassicacea) и бобовых (Fabaceae) свидетельствует о том, что этот район беден видами континентального происхождения по сравнению с Джугджуром и Гераном [14]. Сильная сдвинутость в списке семейств вересковых (Ericaceae) (17 видов), как и значительная часть лютиковых (Ranunculaceae), подчеркивает гольцовые и океанические черты флоры северо-восточного макросклона Дуссе-Алиня. Одно-, двухвидовых семейств – 44 (55%), что свидетельствует о неукомплектованности флоры. Это характеризует ее как экотонную, существующую в полосе сближения континентального и океанического климатов, заселенной резко контрастирующими флорогенетическими элементами. Это положение утверждают родово-видовые спектры: осок (Carex) – 31 (11,4%), ив (Salix) – 11 (5,9%), лютиков (Ranunculus) – 7 (3,7%), камнеломок (Saxifraga) – 7 (3,7%), ситников (Juncus) – 7 (3,7%), полыней (Artemisia) – 5 (2,6%) и других. В родах осок, ив, ситников, березок, мятликов и лютиков эдификаторами в сообществах являются виды, общие с Восточной Сибирью и Арктикой. Неморальные представители, отмеченные на соседней территории Буреинского заповедника (западный склон), на Дуссе-Алине и Мевандже не выявлены. Редкие и уязвимые виды на пределе ареала насчитывают 28 таксонов, пока только 8 из них являются «краснокнижными»: калипсо клубневое (Calypso bulbosa), родиола розо- вая (Rhodiola rosea), полушник азиатский (Isöetes asiatica) внесены в Красную книгу Российской Федерации; 5 таксонов внесены в региональную Красную книгу: сердечник войлочненький, клайтония остролистная, валериана Готванского, ситник Ворошилова, осока холодолюбивая, вейгела приятная (Cardamine tomentella, Claytonia acutifolia, Valeriana gotvanskyi, Juncus woroschilovii, Carex alticola, Wei-gela suavis). Все перечисленные таксоны являются малоактивными или неактивными и встречаются в одной–двух точках высокогорий.

Об активности видов в пределах того или иного пояса мы судили по разнообразию заселенных ими экотопов, по степени постоянства присутствия их на этих экотопах и по тому общему уровню численности, которого растения достигли на характерных для него местообитаниях. Различалось 5 ступеней активности: особоактивные (I ступень активности), высокоактивные (II ступень), среднеактивные (III ступень), малоактивные (IV ступень), неактивные (V ступень). Распределение видов по ступеням активности приведено в табл.

Малое число особоактивных видов в верхней полосе гольцового пояса связано с большей, чем в нижележащих поясах, экологической пестротой, что затрудняет занятие одних и тех же видов участков, резко различающихся по комплексу микроклиматических и эдафических условий.

Особой активностью в верхней полосе гольцово-тундрового пояса отличается охотский вид – дриада аянская (Dryas ajanensis). В нижней полосе гольцово-тундрового пояса в связи с некоторой выравненностью условий (более мощный снежный покров, защита от ветров) особоактивными видами являются филлодока голубая (Phyllodoce caerulea) и кассиопея вересковидная (Cassiope ericoides).

Особоактивные виды верхней полосы подгольцового пояса – березка тощая (Betula exilis) , рододендрон золотистый (Rhododendron aureum). В нижней подгольцовой полосе особоактивными видами растений являются ива растопыренная (Salix divaricata), кедровый стланик (Pinus pumila), ольховник кустарниковый (Duschekia fruticosa), багульник болотный (Ledum palustre).

Таким образом, если в гольцовом поясе наивысшую активность проявляют преимущественно строго высокогорные субокеанические, реже ам-фиберингийские виды, то в подгольцовом – северотаежные монтанные (общегорные). Число среднеактивных видов существенно превосходит число высокоактивных, особенно в верхней и нижней полосе подгольцового пояса (осока черно-бурая, водосбор амурский, ветреник сибирский (Carex atro-

Таблица

Распределение видов по ступеням активности

Table

Types of activity levels

Высокоактивные и среднеактивные виды растений, заселяя специфичные экотопы верхних уровней гор, из-за короткого вегетационного периода, резких перепадов температур, недостатка тепла не образуют сообществ с высоким проективным покрытием. Интенсивное физическое выветривание определяет высокую подвижность субстрата. Растительный покров кустарничково-лишайниковых, кустарниково-моховых тундр не обеспечивает устойчивость склонов. Между тем, исследованный район относится к лавиноопасным и селеопасным.

Противолавинная роль растительности особенно актуальна на участке северного склона хребта Меванджа и на водоразделе рек Керби – Голубая (Дуссе-Алинь). Здесь развиты экзодинамические процессы: курумные подвижки, снежные и глыбовые лавины и сели. На этих участках идет обновление блоковых структур, и делювий на склонах выше 30º образует подвижный плащ, который приводит к сбросу снежной массы. В наибольшей степени процессам движения снежной и селевой масс противостоят криволесья березы шерстистой, заросли кедрового стланика, имеющие рыхлую, чаще шаровидную крону, которая оказывает снегозадерживающие и селезадерживающие действия во время движения снега и селевой массы.

Заключение

Выявлен видовой состав растительного покрова труднодоступных склонов восточного макросклона Дуссе-Алиня и северного – хребта Меванджа, состоящий из 197 видов сосудистых растений, из них 128 таксонов – высокогорные и монтанные (43% от всей флоры).

Установлено четкое отличие биоразнообразия растительности исследованного участка от противоположного склона Дуссе-Алиня (Буреин-ский заповедник). Общими таксонами являются только 120 видов, 171 вид – специфичен для исследованного участка.

Виды, впервые найденные в Приамурье: клайтония остролистная, полушник азиатский (Clautonia acutifolia, Isoëtes asiatica), на северном пределе ареала: сердечник войлочненький, вей-гела приятная, ковалечек Малышева (Cardamine tomentella,Weigela suavis, Ptilagrostis malyschevii), на южном – осоки: мелкоостренник, редкоцветковая (Carex microglochin, C. rariflora), новосиверсия ледниковая (Novosieversia glacialis).

Новые местообитания расширили представления специалистов о распространении видов на севере Приамурья. Впервые выделено 5 ступеней активности сосудистых растений гольцово-тундрового и гольцового поясов.

В гольцово-тундровом поясе наибольшую активность проявляют высокогорные субокеанические виды; в подгольцовом – северо-таежные мон-танные, при этом среднеактивные виды существенно превосходят по численности высокоактивные.

Активность растений и проективное покрытие сообществ в горной местности может рассматриваться как показатель степени защиты склонов от селей и снежных лавин, как один из важных компонентов сохранения природного каркаса крутых горных долин.

Список литературы Материалы к высокогорной флоре северной части Буреинского нагорья

- Гожев А.Д. Высокогорные типы территории южной части Удского бассейна//Амгунь-Селемджинская экспедиция Академии наук СССР. Л.: Изд-во АН СССР, 1934. Вып. 3, ч. 2. С. 111-116

- Голубчиков Ю.Н. Контрастность и динамика природно-территориальной структуры южной части Буреинского хребта//Локальные контрасты в геосистемах. Владивосток, 1977. С. 8-18

- Готванский В.И. Материалы к геоморфологии Буреинского заповедника//Труды госуд. природ. заповедника «Буреинский». Хабаровск: Изд-во ИВЭП ДВО РАН, 2003. Вып. 2. С. 7-10

- Баркалов В.Ю. Безделева Т.А., Вышин И.Б. Сосудистые растения юго-западной части Аяно-Майского района Хабаровского края//Комаровские чтения. Владивосток: Дальнаука, 1997. Вып. XLIII. С. 128-167

- Колесников Б.П. Растительность//Южная часть Дальнего Востока. М.: Наука, 1969. С. 206-250

- Короткий А.М., Никольская В.В., Скрыльник Г.П. Пространственно-временные закономерности развития осыпного и курумового морфолитогенеза в условиях муссонного и континентального климата материковой части Дальнего Востока//Локальные контрасты в геосистемах. Владивосток, 1977. С. 112-134

- Крюков В.Г., Крюкова Г.В. Геология и металлогения Буреинского заповедника (Правобуреинский рудный район)//Труды госуд. природн. зап-ка «Буреинский». Владивосток: Дальнаука, 1999. Вып. 1. С. 12-15

- Осипов С.В. К флоре сосудистых растений Буреинского заповедника//Труды госуд. зап-ка «Буреинский». Владивосток; Хабаровск: Дальнаука, 1999. Вып. 1. С. 23-28

- Петелин Д.А., Кожевников А.Е. Сосудистые растения Буреинского заповедника (Хабаровский край)//Флора охраняемых территорий Российского Дальнего Востока: Магаданский, Буреинский, Курильский заповедники. Владивосток: Дальнаука, 1998. С. 26-70

- Петров Е.С., Новороцкий П.В., Леншин В.Т. Климат Хабаровского края и Еврейской автономной области//Владивосток; Хабаровск: Дальнаука, 2000. 174 с

- Себин В.И. Высокогорные вариации гольцового пояса хребта Ям-Алинь//Амурский краевед. Вопросы географии, геологии и почвоведения Амурской области. Благовещенск: Кн. изд-во, 1975. С. 25-30

- Сочава В.Б. Высокогорная флора Дуссе-Алиня//Ботанический журнал. 1932. Т. 17, № 2. С. 185-202

- Хохряков А.П. Таксономические спектры и их роль в сравнительной флористике//Ботанический журнал. 2000. Т. 85, № 5. С. 1-11

- Шлотгауэр С.Д., Готванский В.И. Материалы к флоре бассейна р. Уян и Маар-Кюэльской впадины (Аяно-Майский район Хабаровского края). Хабаровск: ДВНЦ АН СССР, 1983. Вып. 28. 132 с

- Шлотгауэр С.Д. Новые и редкие виды для флоры высокогорий центральной части советского Дальнего Востока//Новости сист. высш. растений. Л.: Наука, 1986. Т. 23. С. 263-270

- Шлотгауэр С.Д. Экология растительных сообществ высокогорий государственного природного заповедника «Буреинский»//Труды гос. природ. з-ка «Буреинский». Хабаровск, 2003. Вып. 2. С. 39-44