Материалы по ведению Красной Книги Саратовской области в 2007 году

Автор: Аникин В.В., Березуцкий М.А., Завьялов Е.В., Костецкий О.В., Мосолова Е.Ю., Ручин А.Б., Смирнов Д.Г., Табачишин В.Г., Шляхтин Г.В., Якушев Н.Н.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: История. Обзоры

Статья в выпуске: 2, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14718993

IDR: 14718993

Текст обзорной статьи Материалы по ведению Красной Книги Саратовской области в 2007 году

В 2007 ГОДУ

В. В. Аникин,

М. А. Березуцкий,

Е. В. Завьялов,

О. В. Костецкий,

Е. Ю. Мосолова,

-

А. Б. Ручин,

Д. Г. Смирнов,

-

В. Г. Табачишин, Г. В. Шляхтин.

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г., в целях определения перечня редких и исчезающих видов дикорастущих растений и диких животных, придания им специального охранного статуса, организации мероприятий по контролю за их состоянием утверждена и ведется Красная книга Саратовской области. Ведение книги — важный элемент стратегии сохранения биологического разнообразия, благодаря которому возможно разработать основные направления практических мероприятий по защите генофонда растительного и животного мира. Накопление данных позволяет оценить современную ситуацию с редкими видами на территории региона, выявить тенденции в изменении численности, таксоны и популяции, состояние которых неуклонно ухудшается.

Ведение Красной книги включает несколько основных направлений работ: сбор и хранение информации, занесение в книгу или исключение из нее видов растений и животных, подготовку к публикации и издание сведений о них. Ведение книги также предполагает организацию мониторинговых исследо-

ваний по экологическому состоянию и охране флоры и фауны, организацию особо охраняемых природных территорий и генетических центров по хранению, содержанию и воспроизводству редких и исчезающих видов и их генофонда, регистрацию юридических и физических лиц, занимающихся их содержанием и разведением.

Первое издание региональной Красной книги Саратовской области было осуществлено в 1996 г. 1161. Этому предшествовало постановление администрации Саратовской области от 22 ноября 1995 г. № 380 «О Красной книге редких и исчезающих видов растений и животных Саратовской области». Она состояла из двух частей: «Растения, грибы, лишайники» и «Животные». В издании было приведено описание 404 видов, из них грибов —■ 20, лишайников — 1, растений природной флоры — 184, иидродуцентов — 60, животных — 155 видов (2 вида пиявок, 3 — ракообразных, 72 — насекомых, 1 —■ миног, 5 — костных рыб, 5 — рептилий, 49 — птиц, 20 видов и подвидов млекопитающих).

С того момента прошло 10 лет, и в 2006 г. пришло время переиздания региональной В. Костецкий. Е. ТО. Мосолова, А. Б. Ручин, Д. Г. Смирнов,

В. Г. Табачишин, Г. В. Шляхтин, Н. Н. Якушев, 2008

Красной книги. В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об охране окружающей среды», в целях повышения эффективности государственного управления и контроля по рациональному использованию природных ресурсов, упорядочения ведения Красной книги было подписано постановление правительства Саратовской области от 20 декабря 2005 г. № 436-П «О Красной книге редких и исчезающих видов растений и животных Саратовской области». Новое издание содержит сведения о 541 виде флоры и фауны, из них грибов — 4, лишайников — 1, мохообразных — 14, плауновидных • 3, папоротниковидных — 10, голосеменных —- 2, покрытосеменных — 256 и животных — 235 видов (1 вид пиявок, 12 — ракообразных, 3 — паукообразных, 100 — насекомых, 2 -— миног, 15 — костных рыб, 7 — рептилий, 73 — птиц, 22 — млекопитающих).

Вышеуказанным документом были утверждены «Положение о межведомственной комиссии по Красной книге редких и исчезающих видов растений и животных Саратовской области», а также состав данной комиссии. В своей работе комиссия руководствуется несколькими ключевыми принципами: во-первых, основанием для занесения в Красную книгу того или иного вида растений и животных являются сведения о резком сокращении его численности и (или) прогрессирующем ухудшении условий его произрастания или обитания: во-вторых, анализируются материалы о других чрезвычайных обстоятельствах, связанных с уязвимостью, узкой эндемичнос-тью вида, назревшей необходимостью сокращения темпов эксплуатации его запасов, а также распространением на эти виды действия международных соглашений и конвенций; в-третьих, предложения о занесении в Красную книгу того или иного вида растений и животных могут вноситься юридическими и физическими лицами.

С момента выхода второго издания региональной Красной книги прошло менее года. Однако за столь короткий период уже собраны достоверные данные, позволяющие судить о необходимости внесения изменений в некоторые разделы книги В ходе экспедиционных исследований, осуществленных в весенне-летний период 2007 г., выявлены новые для Саратовской области виды сосудистых растений, грибов и животных, рекомендуемых к включению в третье издание региональной Красной книги. На основании данных о современном состоянии популяций, динамики численности, выявления лимитирующих и элиминирующих антропогенных и естественных факторов для изученных видов определены соответствующие категория и статус охраны.

Грибы — Mycota

Семейство Паутинниковые — Cortinariacaceae

ПАУТИННИК ФИОЛЕТОВЫЙ — CORTI NARI US VIOLACEUS (L:F;.) Fr.

Предлагаемое категория и статус. 3 — редкий вид.

Описание. Шляпка выпуклая, потом распростертая, притупленная, темно-фиолетовая, чешуйчато-волосистая, 8—15 см в диаметре, с волнистым краем. Мякоть голубоватая, потом выцветающая, белая. Пластинки темно-фиолетовые, позже с рыжеватым налетом от спор, приросшие, широкие и редкие. Ножка в основании клубневидно вздутая, темно-фиолетовая, волокнисто-чешуйчатая. Споры широко-эллипсоидальные, неравнобокие, желто-бурые, с ржавым оттенком, бородавчатые [18].

Распространение и местообитание. Гриб отмечен в европейской части России (Мурманской, Ленинградской, Московской, Пензенской и Челябинской областях), а также в Сибири (Томская область и Красноярский край) и на Дальнем Востоке (Приморский край). Из сопредельных стран гриб ■ встречается на территории Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины, в Грузии и Казахстане [24]. В пределах Саратовской области ; он отмечен в Базарно-Карабулакском и Ат-карском районах. Микоризный гриб. Произрастает в хвойных и лиственных лесах, образуя симбиоз с хвойными и лиственными породами. Плодовые тела образуются в августе — сентябре,

Л имитирующие факторы. Сбор населением.

Принятые и необходимые меры охраны. Внесен в Красную книгу РСФСР [15]. Необходимо выявлять новые местообитания и брать их под контроль. Следует запретить сбор вида населением и пропагандировать его как редкий и нуждающийся в охране.

Отдел Цветковые растения — Magnoliophyta

Класс Однодольные — Liliopsida Семейство Заникеллиевые —

Zannichelliaceae ЗАНИКЕЛЛИЯ ДЛИННОНОЖКОВАЯ — ZANNJCHELLIA PEDUNCULATA Reichenb.

Предлагаемые категория и статус; 1 — вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Описание. Травянистое погруженное в

воду растение с тонкими корневищами. Стебли разветвленные, тонкие, нитевидные, нередко полегающие и укореняющиеся во всех узлах. Листья 2—3 см длиной и 0,2—0,4 мм шириной, супротивные, линейные. Цветки однополые, без околоцветника. Мужские и женские цветки обычно расположены в узлах попарно, Мужской цветок имеет 1 тычинку. Женский цветок состоит из 2—5 свободных плодолистиков и окружен пленчатым покрывалом. Столбик заканчивается крупным воронковидным рыльцем. Плодики 2—6 мм длиной, костянковидные, килеватые, нередко с зубцами по килю. Столбик 1,5—2 мм длиной, долго сохраняющийся. Ножка плодика 0,6—0,9 мм длиной [37], Цветение наблюдается в мае — июне.

Распространение и местообитание. Ареал вида охватывает Европу, Западную Сибирь, Средиземноморье, Переднюю и Центральную Азию, юг Африки и юг Северной Америки [37]. В Саратовской области вид обнаружен только в Краснокутском районе. Обитает в солоноватых речках и лиманах.

Лимитирующие факторы. Антропогенное изменение гидрологического и гидрохимического режима водоемов.

Принятые и необходимые меры охраны. Необходимы мониторинг выявленной популяции и интродукция вида на охраняемые территории со сходными экологическими условиями.

Класс Насекомые — Insecta Отряд Прямокрылые — Orthoptera Семейство Пустынные саранчовые — Pamphagidae

КОБЫЛКА СТЕПНАЯ КРЫМСКАЯ — ASIOTMETHIS TAURiCUS (Tarbinski, 1930).

Предлагаемые категория и статус; 3 — редкий вид, динамика популяций которого имеет нестабильный характер.

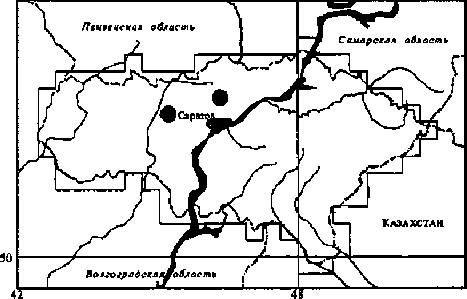

Распространение. Встречается только в Хвалынском районе на границе с Ульяновской областью по склонам волжского берега в их верхней части.

Места обитания и образ жизни. Вид заселяет только «оголенные» и слабо задернованные глинисто-щебнистые участки сухих степей по береговой линии волжских утесов. Встречается на хорошо прогреваемых участках южных и восточных экспозиций верхних и средних террас Взрослые насекомые наблюдаются со второй декады июня, в конце мая — личинки средних возрастов. Типичный полифаг на травянистых растениях, но в искусственных условиях может питаться и погибшими насекомыми. Самцы достигают длины 23—26, самки — 32—34 мм. Тело сверху глинисто-серое, задние крылья у основания бледно-зеленоватые, серединная темная перевязь на них неполная, вершина светлая, почти прозрачная. Переднее пинка мелкобугристая, ее серединный киль впереди заметно приподнят и разделен на три лопасти. Характерная окраска задних голеней изнутри — фиолетовая.

Численность и лимитирующие факторы. В известных популяциях плотность особей составляла в 2002—2006 гг. 5—8 особей на 100 кв. м, а в 2007г. упала до 2—3 особей на такую же площадь. В местах обитания вида в указанном году были выявлены следы осенних палов растительности. В правобережье Саратовской области распространение носит изолированный характер вне связи с северной границей европейской части ареала. На численность отрицательно влияет уничтожение растительности сухих степных биотопов в результате осенних и, вероятно, весенних палов, которые периодически наблюдаются в районах обитания вида.

Принятые и необходимые меры охраны. Участки обитания пустынной саранчи частично входят в пределы территории Национального парка «Хвалынский», где должны охраняться в структуре всего природного комплекса. Благодаря прекращению палов на волжских утесах численность вида можно стабилизировать.

Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera Семейство Окончатые мотыльки —

Thyrididae

МОТЫЛЕК ОКОНЧАТЫЙ — THYRIS FENESTRELLA (Scopoli, 1763).

Предлагаемые категория и статус; 3 — редкий, локально встречающийся вид.

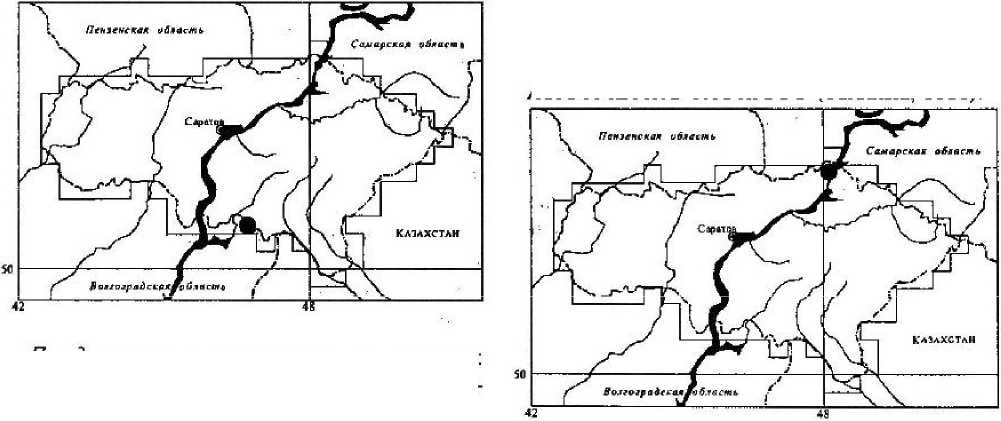

Распространение. Встречается спорадически только в правобережной части Саратовской области в Красноармейском, Саратовском и Хвалынском районах.

Места обитания и образ жизни. Вид встречается исключительно на густо заросших полянах, хорошо прогреваемых солнцем, и на опушках нагорных дубрав [42]. Развивается в одном поколении, лет бабочек с июня по июль. Мотыльки активны днем, когда стремительно перелетают с цветка на цветок, на которых они и кормятся. Гусеницы живут в свернутых трубочкой листьях прострела и ломоноса. Размах крыльев 9—10 мм. Крылья сверху темно-коричневые с многочисленными оранжевыми или желтоватыми штрихами и точками с 2 - 3 прозрачными центральными окошками. Брюшко у обоих полов темное, с белым пояском и вершинной кистью из черных и рыжих волосков.

Численность и лимитирующие факторы. Вид известен по нескольким экземплярам (из разных точек), отмеченным в 1994—2007 гт. в окрестностях сел Н. Банновка Красноармейского района, Буркино Саратовского района, ур. Таши Хвалынского района. Лимитирующие факторы не установлены.

Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется только на территории Национального парка «Хвалынский» в структуре всего природного комплекса.

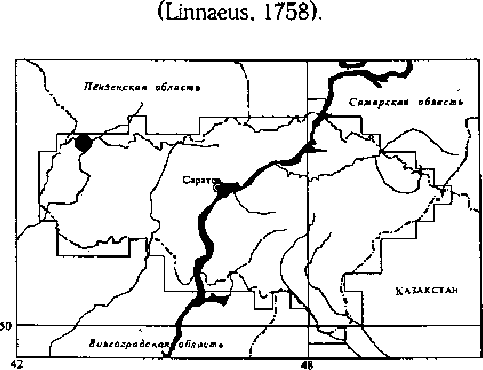

Класс Костные рыбы — Osteichthyes Отряд Карпообразные — Cypriniformes Семейство Карповые — Cyprinidae ГОЛЬЯН ОБЫКНОВЕННЫЙ — PHOXINUS

PHOXINUS (Linnaeus, 1758).

Предлагаемые категория и статус: 4 — редкий, малочисленный вид, динамика популяций которого не известна.

Распространение. Широко распространен в Европе и Северной Азии. В России встречается практически во всех бассейнах крупных рек, за исключением рек Камчатки. В пределах Донского бассейна обитает преимущественно в верховьях малых рек. В бассейне Каспия известны примеры регистрации этих рыб только в Верхнем и Среднем Поволжье [39]. В Самарской области встречается в верхних участках рек Чапаевка, Уса, Самара и Сок [10]. В Ульяновской области отмечен в реках Сельдь, Инза, Сызранка, Гуща, Чамбул, Те-ренгулька, Чилим, Баромытка и других водоемах, реках Вешкаймского, Теренгульского, Ме-лекесского и Сенгилеевского районов [12; 21; 23; 34], В Мордовии обитает только в реках бассейна Суры [2; 33]. В сопредельной Волгоградской области встречается только в бассейне Хопра у самых северных пределов этого региона [41]. В пределах Саратовской области встречи обыкновенного гольяна известны в начале нового столетия только из среднего и верхнего течения рек Хопра и Медведицы в пределах Балашовского и Лысогорского административных районов соответственно [13].

Места обитания и образ жизни. Обитает в реках и ручьях, предпочитая чистую и прохладную воду. Встречается в составе стай обычно на быстром течении на участках водоемов с каменисто-галечным и песчаным дном. В озерах придерживается мелководных участков с каменисто-песчаным грунтом, заболоченных берегов избегает [11; 39]. Тело гольяна удлиненное, почти округлое, рот маленький, полунижний. Боковая линия прерывистая или неполная. Циклоидная чешуя очень мелкая, слабозаметная, на брюхе отсутствует. В боковой линии 80—85 чешуи. Окраска рыбы пестрая; спина темная, буровато-зеленая, иногда синеватая, бока светлые, с большими темными пятнами, которые у молоди сливаются в черную продольную полосу. Глаза желтоватосеребристые, плавники парные желтоватые с черноватой каймой, анальный плавник — с красноватым основанием. Половозрелым гольян становится на третьем году жизни. Плодовитость составляет 600—1 000 икринок. Нерестится порционно в мае — июне. Нерестящиеся самцы имеют яркую, почти «флюо ресцирующую» окраску, у них появляется «жемчужная сыпь» на голове и ярко-белые пятнышки В' основании парных и анального плавников [5]. Основу питания данного вида составляют мелкие кормовые объекты — обычно различные беспозвоночные и водоросли [33; 39].

Численность и лимитирующие факторы. Численность в местах распространения крайне низкая, что обусловлено прогрессирующим хозяйственным освоением репродуктивных районов и загрязнением водоемов отходами промышленности и сельского хозяйства. Негативно влияет заиление родников в малых реках.

Принятые и необходимые меры охраны. Вид внесен в Приложение 3 к Красной книге Саратовской области «Аннотированный перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде». Меры охраны не разработаны. Необходима реконструкция очистных сооружений сельскохозяйственных предприятий, осуществление мероприятий по охране фауны и флоры малых рек.

Класс Птицы — Aves

Отряд Аистообразные — Ciconiformes Семейство Аистовые — Ciconiidae

БЕЛЫЙ АИСТ — CICONJA CICONIA

Предлагаемые категория и статус: 4 — редкий, малочисленный вид, динамика популяций которого не известна.

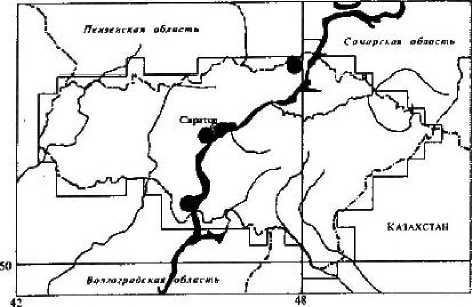

Распространение. Ареал разобщен. К северу до Вологодской области, восточная граница распространения от восточной Франции до Московской, Вологодской, Калужской, Ор- ловской областей, к югу до государственной границы Российской Федерации [35]. Высказывается предположение о возможности размножения белого аиста на северо-западной окраине изучаемого региона. На это косвенно указывают результаты исследований, проведенных на сопредельной территории Муч-капского и Инжавинского административных районов Тамбовской области [7]. Первое упоминание о размножении здесь этих птиц указывает на обнаружение в июне 1992 г. гнезда аистов в лесном массиве вблизи с. Карай-Пу-шиио [6]. Позднее данные сведения не подтвердились, однако уже в 1994 г. две успешно размножавшиеся пары были отмечены в Муч-капском районе [9]. В последующий период число встреч гнездящихся аистов в непосредственной близости от границ Саратовской области еще более возросло. Так, в начале июля 2001 г. в селах Кулябовка, Нижнее Чуе-во и Шапкино найдены три жилых гнезда с 3— 4 взрослыми птенцами, а также 3—5 гнезд — в 2002 г. Начало гнездовой экспансии изучаемого вида в Мучкапском районе датируется 1987 г. [7]. В 1999 и 2001 гг. отмечено успешное размножение белого аиста на сопредельной территории Сердобского административного района Пензенской области, где эти птицы поселились в с. Соколка [1]. В непосредственной близости от границ саратовского региона аистов наблюдали и в Малосердо-бимском районе Пензенской области [38].

В отношении Саратовской области динамика распространения белого аиста прослежена достаточно полно. В 1960—1970-х гг. зарегистрирован в верхней зоне Волгоградского водохранилища и в пойме р. Хопер у г. Аркадак, сел Алмазово и Турки [8]. По данным С. Н. Варшавского с соавторами, в области белый аист отмечен дважды — в 1986 г. на р. Хопер (Балашовский район) и 21 мая 1987 г. в долине нижнего течения р. Б. Иргиз пос. Сулак Краснопартизанского района [4]. Наблюдения за одной птицей проведены 13 июня 2000 г. на разливах между селами Сапожок и Песчаное на севере Ртищевского района, где эта особь регистрировалась местными жителями и ранее [31].

В Заволжье белых аистов регулярно встречают в пределах Дьяковского лесного массива и на его окраинах вблизи населенных пунктов. Например, 16 июня 1994 г. на окраине с. Дьяковка Краснокутского административного района отмечена одиночная отдыхающая птица (устное сообщение О. А. Ермакова). Здесь же в мае 2004 г. при въезде в указанный населенный пункт со стороны автомобильной трассы Красный Кут — Старая Полтавка неоднократно регистрировался белый аист, не проявляющий беспокойства при приближении автотранспорта (устное сообщение О. А. Рубана).

Впервые этих птиц в Саратовской области на гнездовании в 1985 г. обнаружил охотовед Балашовского района И. Лукьянчиков. В 1986 г. ему же удалось впервые обнаружить здесь гнездо белых аистов, устроенное на телеграфном столбе среди пойменных лугов в зеленой зоне г. Балашова. В последующий год птицы не заняли этого гнезда, но регулярно отмечались в его окрестностях. В июне 1988 г. гнездо белых аистов с четырьмя оперяющимися птенцами было найдено на сухом дереве близ автомобильной трассы Балашов — Аркадак. По данным И. Лукьянчикова, встречи белых аистов на территории Балашовского района в последующие годы значительно участились, и можно предполагать дальнейшую экспансию гнездового ареала этих птиц [19]. По данным В. В. Пискунова, в 1995 г. в д. Рассказань (51° 36'с. ш. 42° 4Г в. д.) Балашовского района пара аистов приступила к гнездованию, однако через некоторое время птицы покинули территорию и в течение лета здесь больше не отмечались [30]. В 2006 г. гнездование белого аиста зарегистрировано в селах Нижнее Го-лицино и Курган Ртищевского района.

Места обитания и образ жизни. Поселяется отдельными парами в сельских населенных пунктах или вблизи них, устраивает гнезда на старых заброшенных постройках, водонапорных башнях, телеграфных столбах, сухих деревьях, расположенных, как правило, вблизи заливных лугов, стоячих водоемов. Гнезда представляют собой массивные постройки, образованные сухими ветвями, травянистой растительностью, ветошью и др. Высота расположения гнезд 5—7 м. В кладке 2—6, обычно 4 яйца белого цвета. Насиживание продолжается в течение одного месяца. Птенцы остаются в гнезде около двух месяцев. Питаются аисты различной животной пищей: насекомыми, моллюсками, амфибиями, ящерицами.

Численность и лимитирующие факторы. В конце 1990-х гг. в пределах сопредельной Волгоградской области в пойме рек бассейна Среднего Дона гнездились 11 пар аистов [40]. На территории Пензенской области обитают 2—3 гнездящиеся пары [4], в Ульяновской области — 1, в Мордовии — 1—3 [19]. По экспертным оценкам 1990—2000 гг., в европейской части России гнездилось 5,5— 7,5 тыс. условных пар аистов [26]. Число встреч вида в изучаемом регионе неуклонно возрастает, что позволяет предположить возникновение стабильной гнездовой популяции этих птиц в Саратовской области уже в ближайшем десятилетии. Основными лимитирующими факторами в регионе является ограниченность кормовых угодий, недостаток мест гнездования.

Принятые и необходимые меры охраны. Вид внесен в Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 к приказу Госкомэкологии РФ № 290 от 12 мая 1998 г. как рид, нуждающийся в особом внимании [14], Приложение 3 к Красной книге Саратовской области «Аннотированный перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде». Необходимо выявление мест гнездования, объявление их заказниками или памятниками природы. Ограничение фактора беспокой ства, активизация пязъягните.пьнпй работы с населением о необходимости охраны вида.

Отряд Рукокрылые — Chiroptera Семейство Гладконосые — Vespertilionidae

ВЕЧЕРНИЦА ГИГАНТСКАЯ — NYCTALUS LASIOPTERUS (Schreber, 1780).

Предлагаемые категория и статус: 6 — вид внесен в Красную книгу Российской Федерации (2001). Обитание на территории области не зафиксировано, но вероятно пребывание в период сезонных миграций.

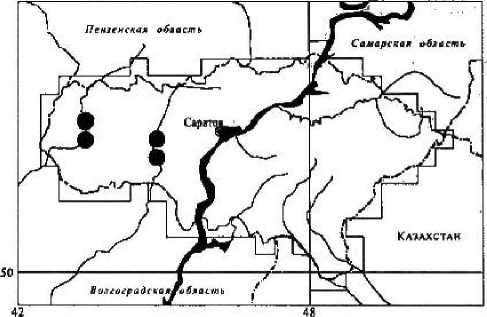

Распространение. В России населяет лиственные леса европейской части. С запада на восток распространение простирается от государственных границ до устья р. Камы и Оренбургской области (Бузулукский бор), а с севера на юг — от Заволжья Нижегородской области до Кавказа [20]. Встречи вида в Саратовской области, подтвержденные достоверными материалами, пока неизвестны, однако его пребывание вполне вероятно, так как миграционные пути пересекают территорию области [32].

Места обитания и образ жизни. В условиях Поволжья типичными местами обитания служат перестойные широколиственные леса, расположенные в поймах крупных и средних рек — Волги, Камы, Суры. Предпочитает островные и пойменно-террасные леса с доминированием дуба и черного тополя. В качестве дневных убежищ использует исключительно дупла старых деревьев, в которых селится поодиночке или небольшими группами. Чаще формирует смешанные колонии с другими видами и в большей степени с Nyctalus nociula [3; 27]. Иногда встречается в группе с Pipistrelius nathusit и Pipistrelius pipistrelius [17]. Скопления из особей только своего вида образуют редко [17; 29].

В регионе перелетный вид. Весной появляется в начале мая. Рождение молодых особей происходит в первой половине июня. Самки приносят по одному детенышу, которые поднимаются на крыло и приступают к активной охоте в первой-второй декаде июля. Осенний отлет начинается с первых чисел августа, а последние животные исчезают к началу сентября. Места зимовок обитающих в Поволжье животных этого вида пока не выяснены.

Вид активен к вечерних и утренних сумерках. Питается преимущественно крупными насекомыми (чешуекрылыми, жесткокрылыми). Местами охоты служат пойменные лесные массивы, над которыми летает на большой высоте. Иногда может спускаться и кормится низко над небольшими полянами, опушками и между стволами деревьев в разряженном лесу. В пойме Волги очень часто охотится над поверхностью реки, улетая на большие расстояния от берега. Полет быстрый, прямолинейный с резкими бросками в сторону за потенциальной жертвой.

Численность и лимитирующие факторы. По всему ареалу очень редкий и спорадически встречающийся вид [25]. В европейской части России общая численность оценивается в 17—27 тыс. особей при плотности около 1,0 особи на 10 кв. км пригодных для обитания территорий [29]. Из-за отсутствия находок оценить численность на территории Саратовской области невозможно. Основная угроза существования популяции связана с вырубкой старовозрастных лесов, применением ядохимикатов и общей деградацией биоты вследствие антропогенного воздействия [28],

Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Красную книгу РФ [14], Красный список МСОП-2000, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложение 3 к Красной книге Саратовской области «Аннотированный перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде». Необходимо сохранение пойменных старовозрастных лесов и привлечение путем создания искусственных убежищ, проведение специальных исследований по выявлению мест обитания и путей миграций.

Порядок представления и рассмотрения сведений о редких и исчезающих видах растений и животных, их описания установлен межведомственной комиссией по Красной книге редких и исчезающих видов растений и животных Саратовской области. В составе задач комиссии рассмотрение предложений и обоснование материалов по занесению видов растений и животных в Красную книгу (и исключению из нее), а также сбор, хранение и анализ информации (банка данных) по редким и исчезающим видам растений и животных области. Однако окончательное решение о придании тем или иным видам растений или животных охранного статуса и занесении их в Красную книгу принимает Комитет охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области. Таким образом, только на основании нормативно-правовых документов представленные в работе виды могут быть в дальнейшем включены в список редких и находящихся под угрозой исчезновения. Указанные конкретные таксоны уже на современном этапе могут быть защищены законодательно нормативно-правовыми актами, а в 2016 г. — внесены в состав третьего издания Красной книги Саратовской области, обладающей юрисдикцией.

Список литературы Материалы по ведению Красной Книги Саратовской области в 2007 году

- Анализ состояния неворобьиных птиц Пензенской области в XX веке/В. В. Фролов, С. А. Коркина, А. В. Фролов//Фауна и экология животных. Пенза, 2002. Вып. 3. С. 90-119.

- Артаев О. Н. Ихтиофауна ручьев локального водораздела рек Инсар и Сура (Мордовия)/О. Н. Артаев//Ихтиологические исследования на внутренних водоемах. Саранск: Мордов. гос. ун-т, 2007. С. 5-6. г

- Астрадамов В. И. Гигантская вечерница Nyctalus lasiopterus Shr./В. И. Астрадамов//Красная книга республики Мордовия. Т. 2. Животные. Саранск: Мордовское книжное изд-во, 2005. С. 296.

- Варшавский С. Н. Птицы Саратовской области/С. Н. Варшавский, А. В. Тучин, Н. В. Щепоть-ев//Орнитофауна Саратовской области (в помощь учителям биологии). Саратов, 1.994. С. 14-62.

- Васильева Е. Д. Популярный атлас-определитель. Рыбы./Е. Д. Васильева. М.: Дрофа, 2004. 400 с.

- Воробьев Г. П. К вопросу о редких птицах Центрального Черноземья в особо ценных природных экосистемах Тамбовской области/Г. П. Воробьев//Редкие виды птиц и ценные орнитологические территории Центрального Черноземья. Липецк, 1999. С. 93-96.

- Гудина А. Н. Редкие и малоизученные птицы среднего течения р.Ворона/А. Н. Гудина//Экология и эволюция животных. Рязань, 2003. С. 41-45.

- Девишев Р. А. Состав, численность, воспроизводство водоплавающих птиц Саратовской области/Р. А. Девишев//Труды комплексной экспедиции Саратовского университета по изучению Волгоградского и Саратовского водохранилищ. Саратов, 1975. Вып. 4. С. 113-123.

- Евдокишин С. А. Новые виды птиц Тамбовской области/С. А. Евдокишин//Экология животных. Экология человека. Мичуринск, 1998. С. 15-16.

- Евланов И. А. Кадастр рыб Самарской области./И. А. Евланов, С. В. Козловский, П. И. Антонов//Ин-т экологии Волж. бассейна РАН. Тольятти, 1998. 222 с. И. Зуев И. В. Гольяны рода Phoxinus (сем. Cyprinidae) бассейнов рек Енисея и Пясины: автореф. дис.. канд. биол. наук. Томск, 2007. 22 с.

- Зусмановский Г. С. Гольян обыкновенный Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)/Г. С. Зусма-новский, К. В. Абрамов, О. В. Бородин//Красная книга Ульяновской области (грибы, животные). Ульяновск, 2004. Т. 1. С. 170-171.

- Ихтиофауна севера Нижнего Поволжья: современные тенденции в динамике распространения и численности редких и исчезающих видов/Е. В. Завьялов, Г. В. Шляхтин, А. Б. Ручин, А. В. Шашулов-ский//Поволжский экол. журн. 2006. Вып. спец. С. 57-11,

- Красная книга Российской Федерации. Животные. М.: Астрель, 2001. 908 с.

- Красная книга РСФСР. Растения. М.: Росагропромиздат, 1988. 590 с.

- Красная книга Саратовской области: Растения, грибы, лишайники. Животные. Саратов: Регион, приволж. изд-во «Детская книга», 1996. 264 с.

- Кузякин А. П. Гигантская вечерница Nyctalus lasiopterus в СССР/А. П. Кузякин//Рукокрылые (Chiroptera). М.: Наука, 1980. С. 55-59.

- Лебедева Л. А. Определитель шляпочных грибов/Л. А. Лебедева М. Л.: Госиздат с.-х. литературы, 1949. 547 с.

- Лысенков Е. В. Белый аист Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)/Е. В. Лысенков//Красная книга республики Мордовия. Т. 2. Животные, Саранск: Мордовское книжное изд-во, 2005. С. 194.

- Материалы к кадастру (Chiroptera) Европейской России и смежных регионов./В. Ю. Ильин, Д. Г. Смирнов, Д. Б. Красильников, Н. М. Яняева. Пенза: Изд-во ПГПУ, 2002. 64 с.

- Михеев В. А. Краткий обзор ихтиофауны Ульяновской области/В. А. Михеев, Ф. Т. Алеев, В. А. Назаренко//Природа Симбирского Поволжья. Ульяновск: Изд-во «Корпорация технологий продвижения», 2004. Вып. 5. С. 97-101.

- Мосейкин В. Н. Новые орнитологические находки в Саратовской области/В. Н. Мосейкин//Русский орнитол. журн. 2000. Экспресс-вып. № 104. С.З-7.

- Назаренко В. А. Ихтиофауна малых рек Ульяновской. области./В. А. Назаренко, В. Н. Арефьев//Ульяновск: Изд-во «Дом печати», 1997. 120 с.

- Нездойминого Э. Л. Шляпочные грибы СССР. Род Cortinarius Fr./Э. Л. Нездойминого Л.: Наука, 1983. 240 с.

- Громов И. М. Отряд Chiroptera -рукокрылые/И. М. Громов, А. А. Гуреев, Г. А. Новиков, И. И. Соколов, П. П. Стрелков, К. К. Чапский//Млекопитающие фауны СССР. Ч. 1. М. Л.: АН СССР, 1963. С. 122-218.

- Оценка численности и ее динамика для птиц Европейской части России (Птицы Европы -II). М., 2004. С. 1-44.

- Панютин К. К. Заметки о биологии трех видов рукокрылых/К. К. Панютин//Учен. зап. Моск. пед. ин-та. 1969. Т. 224, вып. 7, Зоол., С. 119-130.

- Панютин К. К. Отряд -Рукокрылые/К. К. Панютин, С. В. Крускоп//Красная книга Российской Федерации. М.: ACT Астрель, 2001. С. 607-615.

- Панютин К. К. Рукокрылые/К. К. Панютин//Красная книга РСФСР. М.: РоссельхозизДат, 1983. С. 18-28. '

- Пискунов В. В. Статус белого аиста в Саратовской области/В. В. Пискунов, А. В. Беляченко//Белый аист в России: дальше на восток. Калуга, 2000. С. 182.

- Завьялов Е. В. Птицы севера Нижнего Поволжья. Кн. 1. История изучения, общая характеристика и состав орнитофауны/Е. В. Завьялов, Г. В. Шляхтин, В. Г. Табачишин [и др.]. Саратов, 2005. 296 с.

- Редкие и исчезающие виды млекопитающих, рекомендуемые к внесению во второе издание Красной книги Саратовской области/А. В. Беляченко, Г. В. Шляхтин, М. Л. Опарин, В. Ю. Ильин, Е. В. Завьялов, Н. В. Быстракова, О. А. Ермаков, С. Б. Лукьянов, Д. Г. Смирнов, С. Н. Семихатова, А. О. Филипьечев, К. А. Сонин, С. В. Титов//Поволжский экол. журн. 2006. Вып. спец. С. 97107.

- Речной гольян из реки Чермилей в Мордовии/В. С. Вечканов, С. В. Лукиянов, В. В. Жогин, О. Н. Артаев//Естественно-научные исследования. Саранск, 2006. Вып. IV. С. 57-60.

- Ручин А. Б. Некоторые сведения о рыбах, включенных в региональные Красные книги/А. Б. Ручин//Состояние, охрана, воспроизводство и устойчивое использование биологических ресурсов внутренних водоемов. Волгоград, 2007. С. 239.

- Степанян Л. С. Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области)./Л. С. Степанян. М.: Академкнига, 2003. 808 с.

- Флора европейской части СССР. Л.: Наука, 1979. Т. 4. 355 с.

- Флора Нижнего Поволжья. М.: КМК, 2006. Т. 1. 435 с.

- Фролов В. В. Белый аист Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)/В. В. Фролов, С. А. Коркина, А. В. Фролов//Красная книга Пензенской области. Т. 2. Животные. Пенза, 2005. С. 114.

- Цепкин Е. А. Обыкновенный гольян//Атлас пресноводных рыб России. М.: Наука, 2002. Т.1. С.301-302.

- Чернобай В. Ф. Белый аист Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)/В. Ф. Чернобай//Красная книга Волгоградской области. Т. 1. Животные. Волгоград: Изд-во «Волгоград», 2004. С. 99.

- Яковлев С. В. Гольян обыкновенный Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)/С. В. Яковлев//Красная книга Волгоградской области. Т. 1. Животные. Волгоград: Изд-во «Волгоград», 2004. С. 86.

- «Fauna Lepidopterologica Volgo-Uralensis» 150 years later: changes and additions. Part 7. Pyrales et Pterophores (Insecta, Lepidoptera)/V. V. Anikin, S. A. Sachkov, V. V. Zolotuhin, P. Ya. Ustjuzhanin//Atalanta, 2003. Vol. 34, № 1/2. P. 223-250.