Материнский капитал: быть или не быть?

Автор: Трофимова Г.А., Павлова М.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 6-3 (19), 2015 года.

Бесплатный доступ

Данная статья посвящена анализу результатов программы материнского капитала и ее влияния на текущую и будущую экономическую ситуацию в России.

Рождаемость, суммарный коэффициент рождаемости, материнский капитал, мультипликативный эффект материнского капитала

Короткий адрес: https://sciup.org/140115228

IDR: 140115228

Текст научной статьи Материнский капитал: быть или не быть?

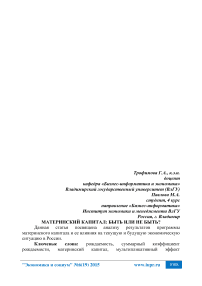

Демографический кризис России в начале 90-х годов прошлого века охарактеризовался тем, что население России стало убывать - показатель смертности превысил показатель рождаемости, который упал до 1,17 (рис.1), то есть более чем в два раза ниже необходимого уровня, обеспечивающего простое воспроизводство населения. Это не было неожиданностью для демографов, давно наблюдавших процесс падения рождаемости в нашей стране. К сожалению, знание этого не отменяло разрушительных последствий для экономической и социальной структуры страны.

Рис.1. Динамика суммарного коэффициента рождаемости в РФ [ 1 ]

В последующие за этим

нулевые годы нашего века уровень жизни населения заметно увеличился, и, как следствие, улучшились демографические показатели. Возросла продолжительность жизни, а также количество рождений детей. Но этот рост не компенсировал стремительного падения рождаемости в начале 90-х годов. Более того, рождаемость, поднявшись в середине нулевых к 1,3, в 2005 году снова начала падение. Не будем подробно останавливаться на причинах этого падения, общую и глубинную причину автор этой статьи рассмотрел в [2]. Это -экономическое неравенство, стремительно выросшее в 90-е годы прошедшего века, и лишившее основную часть населения страны необходимых для самовоспроизводства доходов. Во избежание национальной катастрофы в будущем, государству необходимо обеспечить коэффициент суммарной рождаемости не ниже 2,2 – 2,4 детей на женщину, а для этого нужна решительная государственная поддержка семьям с детьми. И она, в конце концов, была оказана.

В конце 2006 года был принят закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», и с 1 января 2007 года заработала программа материнского капитала. Эта программа позволяла женщинам, родившим или усыновившим больше одного ребенка, получать сертификат на определенную сумму, которую можно было использовать на оплату образования ребенка, формирование накопительной части трудовой пенсии и для погашения ипотечных кредитов. В 2014 году размер этой суммы составлял 429 тысяч рублей.

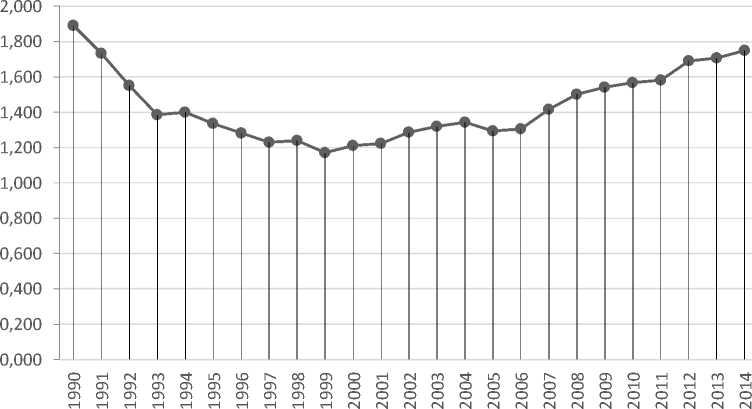

Есть ли положительные результаты этой программы? – Есть и не малые. На рис. 2 представлено сравнение динамики рождений первенцев и вторых-третьих детей.

Рис. 2. Динамика рождений первенцев и вторых-третьих детей в период действия программы маткапитала, тыс чел

2 500,00

2 000,00

1 500,00

1 000,00

500,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Рождение первого ребенка

Рождение второго-третьего ребенка

Рожденных (всего)

Колличество выданных сертификатов

С начала программы в 2007 году до 2009 года, то есть всего за два года, число вторых и третьих детей в российских семьях возросло в 3 раза – с 300 тыс. чел до 900 тыс. чел., что является колоссальным показателем в демографии. В дальнейшем, не смотря на кризис 2009 – 2010 годов и последовавшее за ним некоторое снижение реальных доходов населения, количество рождений вторых-третьих детей снизилось ненамного - до 700800 тыс. чел. То есть высокий уровень практически сохранился. Но, судя по характерной динамике, этот уровень является потолком при существующем размере материнского капитала.

Демографические успехи программы не остались незамеченными. Депутаты Госдумы РФ предложили увеличить материнский капитал до 1,5 миллионов рублей и продлить действие программы до 2026 года. Казалось бы вот он, успех! Но в 2014 году снова наступили тяжелые для экономики РФ времена, была создана правительственная комиссия по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов. В ее задачи входил контроль над расходами госпрограмм и подготовка предложений по сокращению и перераспределению финансирования. И, конечно же, стали поступать предложения о прекращении программы в целях «оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов». Первым с таким предложением вышло не Министерство финансов РФ, а, как это ни странно, Министерство экономики и развития РФ [ 3 ] . Казалось бы, в задачу именно этого ведомства входит экономическое развитие страны, обеспечиваемое неотрицательным приростом трудовых ресурсов. И этот прирост мог бы иметь место при условии повышения рождаемости хотя бы до 2,2 детей на женщину. Но в конфликте интересов проблемы нынешнего госбюджета перевесили проблему будущего экономического развития.

Бурные споры вокруг этих предложений закончились некоторым компромиссом – Президентом и Правительством РФ принято решение продлить действие программы еще на 2 года. Но что будет потом? Очевидно, что через 2 года конфликт интересов между нынешним бюджетом и будущим развитием снова обострится.

Поэтому вопрос о влиянии материнского капитала на развитие страны остается актуальным.

За восемь лет действия программы Пенсионный фонд выдал 5,65 млн сертификатов. За это время государство потратило на программу материнского капитала уже более 2 трлн руб. Это много или мало? Очевидно, нужен не столько бюджетный, сколько всесторонний взгляд.

Со стороны нации. Какую часть от произведенного ВВП страны составляет эта сумма? Может ли нация позволить себе такие расходы на детей как свое будущее? ВВП России за эти 8 лет вырос с 33 до 71 трлн. руб. в текущих ценах. Простой подсчет, который может произвести каждый, показывает, что на материнский капитал уходило в среднем не более 0,4% ВВП. Это явно не та доля, которая должна тратиться на детей. «Та доля» должна быть на два порядка выше. Даже удивительно, что на такое незначительное субсидирование население отреагировало всплеском рождаемости вторых-третьих детей. Это еще раз подтверждает мысль, что одна из главных причин, сдерживающих развитие страны – низкие доходы основной части населения.

Теперь взглянем со стороны семей – получателей материнского капитала. Какой потенциал развития кроется в этой сфере? Рассмотрим основную цель капитала – жилье. Современной семье с двумя-тремя детьми нужна 2-3 комнатная квартира. Ее цена на рынке была в районе 3-4 млн. рублей. Тогда 429 тыс. руб. материнского капитала могли обеспечить только первоначальный взнос. Остальные 3-3,5 млн. руб. - ипотечный кредит, выплачиваемый заемщиком из собственных доходов и с помощью родственников. Поэтому материнский капитал с точки зрения семьи тоже не представлял панацею от финансовых трудностей. Но он дает возможность подключить к рынку строящегося жилья и к ипотеке огромное количество семей со средними доходами. Соотношение стоимости жилья к размеру маткапитала в этом случае – есть мультипликатор, равный 8. Или по-другому - 1 рубль маткапитала порождает 8 руб. строительно-монтажных работ и 6-7 рублей ипотечного кредита. Ну а потенциал выданных 2 трлн.руб. в качестве маткапитала, благодаря мультипликативному эффекту равен 16 трлн.руб. капвложений в строительство жилья. Таким образом, с момента развития программы, материнский капитал в 8-кратном размере стимулировал развитие строительной отрасли, создавал рабочие места в отраслях строительства и ЖКХ, производства строительных материалов, способствовал развитию финансовой сферы и, как следствие всего этого, общему развитию экономики. И обратная сторона: если закрыть программу материнского капитала, это может привести к сжатию строительной отрасли и производства строительных материалов, банковской сферы, а также к экономическому застою в настоящее время. И, главное, к необратимой демографической деградации страны в обозримом 20-летнем будущем.

Но как же тогда быть с экономией госбюджетных расходов? – Ответ прост. «Оптимизация» расходов должна подразумевать не ликвидацию эффективной программы маткапитала, а скорее всего сокращение раздутого госаппарата на 20%. Цена вопроса одна – 350 млрд руб. ежегодной экономии для госбюджета, но будущие и настоящие эффекты этих двух решений разнонаправлены. Раздутый чиновничий аппарат, в отличие от мам, не способен родить будущие трудовые ресурсы страны, более того, он вытеснит производительный труд и перераспределяет в свою пользу немалую часть произведенного другими ВВП.

Вывод такой – программу материнского капитала закрывать нельзя, отрицательные последствия для страны неминуемы и в настоящем, и в будущем. Основное направление снижения бюджетных расходах должно быть другим – сокращение раздутого госаппарата.

Но и ограничиваться только маткапиталом тоже нежелательно – потолок этой программы уже достигнут (см. рис.2). Чтобы получить больший демографический эффект, нужны другие, более эффективные и менее обременительные для госбюджета программы. Одна из таких – пенсионная реформа, предложена автором в [ 4 ] .

Список литературы Материнский капитал: быть или не быть?

- Федеральная служба государственной статистики -Режим доступа: http://www.gks.ru/(дата обращения 10.11.15)

- Трофимова Г.А. Сводная экономико-демографическая модель четырех поколений./Второй Российский экономический конгресс. Суздаль, 18-22 февраля 2013 г. -Суздаль -Владимир, Собор, 2013. С. 225 -240.

- Материнский капитал как дорогостоящая мера социальной поддержки -Режим доступа: http://eer.ru/a/article/u123213/01-05-2015/30395 (дата обращения 10.11.15)

- Трофимова Г.А., Савельева Н.А. Демография VS Пенсионная реформа./Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары,14 нояб. 2015 г.)/редкол.: О. Н. Широков . -Чебоксары:ЦНС «Интерактив плюс», 2015. -316 с. -ISBN 978-5-906626-99-8. С.204-206.