Материнский капитал: практика государственной поддержки рождаемости

Автор: Антипина Н.М., Жигирева Е.Г., Гусева Т.А., Лыкова В.П.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 5-1 (63), 2020 года.

Бесплатный доступ

В Российской Федерации, действуют достаточно большое количество мер поддержки материнства. Примером является программа предоставления материнского капитала, которая реализуется в России с 2007 года. Данная статья посвящена изучению влияния этой меры государственной поддержки на изменение репродуктивного поведения населения с целью повышения рождаемости.

Материнский капитал, демография, рождаемость, прирост населения

Короткий адрес: https://sciup.org/170182693

IDR: 170182693 | DOI: 10.24411/2411-0450-2020-10369

Текст научной статьи Материнский капитал: практика государственной поддержки рождаемости

Неблагополучная демографическая обстановка… в случае дальнейшего ухудшения чревата утратой территорий и распадом государства [2].

Патриарх Кирилл

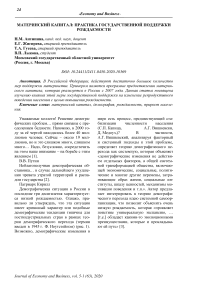

Демографическая ситуация в России в последние три десятилетия характеризуется низкой рождаемостью. Однако, правильно ли утверждать, что эта ситуация имеет кризисный характер или подобные демографические тенденции типичны для постиндустриальных стран в рамках теории демографического перехода (термин введен в 1945 г. Ф. Ноутстейном) (рис. 1). Возможно, демографические изменения в мире есть процесс, предшествующий стабилизации численности населения (С.П. Капица, А.Г. Вишневски, Д. Медоуз,)? В частности, А.Г. Вишневский, анализируя факторный и системный подходы к этой проблеме, определяет теорию демографического перехода как системную, которая объясняет «демографические изменения не действием отдельных факторов, а общей системной трансформацией общества, включающей экономические, социальные, политические и многие другие перемены, затрагивающие образ жизни, социальные институты, шкалу ценностей, механизмы мотивации поведения и т.п.». Автор предлагает интегрировать в теорию демографического перехода идею системной самоорганизации, что позволит объяснить очень низкую рождаемость, которая «проявляет поистине универсальную экспансию, … [т.е.] обладает какими-то эволюционными преимуществами, которые и прокладывают ей путь» [3].

Рис. 1. Этапы демографического перехода

Осуществляются и другие попытки объяснить снижение рождаемости. Например, гипотеза второго демографического перехода, характеризующаяся качественно новыми изменениями в демографическом поведении населения. Эти изменения, по мнению авторов (Р. Лестег и Д. Ван де Каа), были обусловлены существенным увеличением свободы выбора жизненных целей и средств их достижения, что привело к трансформации формы и традиционных функций семьи, а как следствие, к уменьшению значения юридически оформленных форм совместной жизни, уменьшению детоцентристской функции семьи, грамотное планирование рождения каждого ребенка и т.п. Некоторые ученых считают «второй демографический переход» пятой фазой демографического перехода.

Одной из причин критики теории демографического перехода является то, что в ней отсутствует вектор миграции. Как попытка устранения этого недостатка возникла гипотеза третьего демографического перехода (Д. Коулмен). Этот подход смещает акцент между тремя основными векторами изменения численности населения территории: рождаемостью, смертностью и миграцией в сторону последней. В рамках предложенного подхода численность населения развитых стран, в том числе и России, на современном этапе в большей степени определяется миграционными потоками из развивающихся стран.

В связи с вышесказанным возникает вопрос: в какой степени демографическая политика государства может регулировать столь длительный процесс снижения рождаемости? В частности, насколько эффективна запущенная в России в 2007 году программа стимулирования рождаемости: начиная от увеличения пособия матерям в период ухода за ребенком и заканчивая «материнским капиталом»?

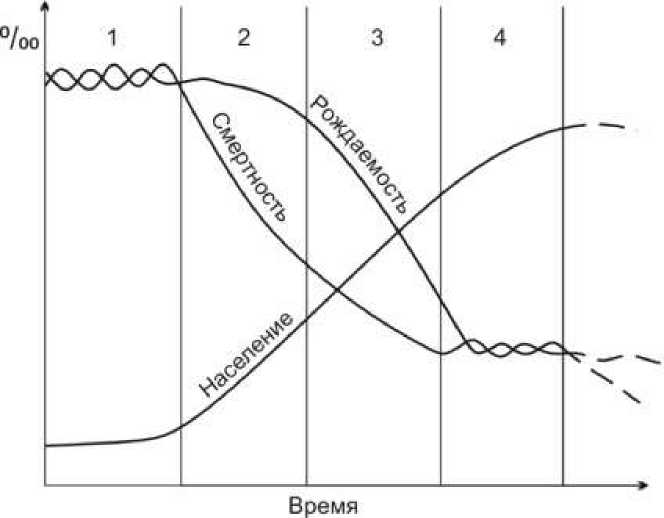

Последние публикации Федеральной службы государственной статистики констатируют убыль постоянного населения России в 2018-2019 гг. [4] (рис. 2).

Рис. 2. Прирост постоянного населения РФ на 1 января 2020 г.

Замедление скорости роста населения наметилось уже в 2013 г. и наиболее ярко проявилось в 2017. В 2018 население сократилось на 99,7 тыс. чел., а в 2019, несмотря на некоторое оптимистичное ри-тардандо, – на 64,8 тыс. чел.

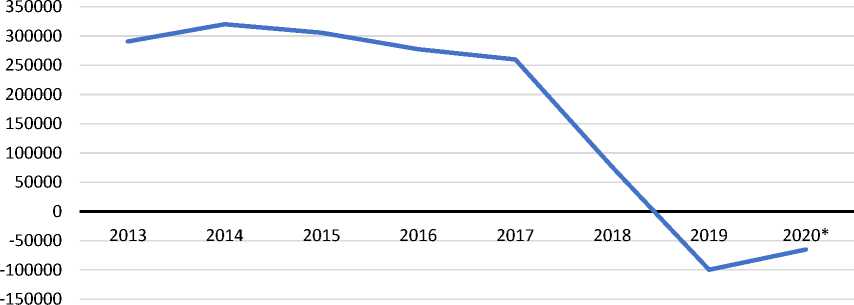

Демографические прогнозы до 2035 года в низком и среднем варианте (низкий – инерционный, средний – реалистичный, с учетом грамотной демографической политики государства, высокий – «идеальный») также не дают утешительных результатов [4] (рис. 3).

1,0

0,0

Низкий

Средний

Высокий

Рис. 3. Демографические прогнозы естественного прироста населения (на 1000 чел.) до

2035 года

С.В. Захаров в своей статье «Рождаемость в России: первый и второй демографический переход» [5] описывает этот процесс в России. Первый демографический переход в нашей стране, как и в большинстве развитых стран, завершился в середине 60-х годов XX века. В итоге суммарный коэффициент рождаемости остановился на отметке два рождения на одну женщину. Известно, что для простого воспроизводства населения этот коэффициент должен определяться в районе 2,1 рождений. Однако в России, достигнув своего минимума в 1999 году (1,17), на 2018 год он составил лишь 1,579 рожде- ний. Итак, с небольшим сдвигом во времени мы повторяем путь Западной Европы с затянувшимся трендом снижения рождаемости. По мнению автора статьи многие признаки репродуктивного поведения населения, свойственные пятой фазе демографического перехода (или «второго демографического перехода») характерны и для россиян.

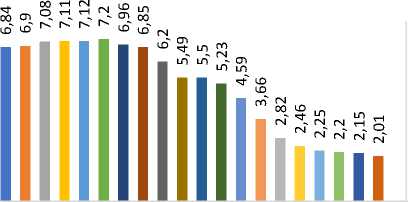

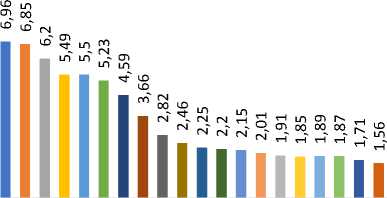

С.В. Захаров приводит следующие данные по соотношению уровней итоговой рождаемости в дочерних и материнских поколениях в России, которые находились в репродуктивном возрасте в XX – начале XXI века [5] (рис. 4).

■ 1841-1845 ■ 1846-1850 ■ 1851-1855 ■ 1856-1860 ■ 1861-1865 ■ 1866-1870 ■ 1871-1875

■ 1876-1880 ■ 1881-1885 ■ 1886-1890 ■ 1891-1895 ■ 1896-1900 ■ 1901-1905 ■ 1906-1910

■ 1911-1915 ■ 1916-1920 ■ 1921-1925 ■ 1926-1930 ■ 1931-1935 ■ 1936-1940

МАТЕРИ

ДОЧЕРИ

Рис. 4. Итоговая рождаемость в дочерних и материнских поколениях

Этот анализ ярко демонстрирует качественные изменения, произошедшие в репродуктивном поведении поколений. Если во второй половине XIX века дочь копировала «репродуктивную позицию» матери, то в XX – начале XXI века вклад дочерей в итоговую рождаемость постоянно снижался. Наряду с этим за последние 2030 лет удлинялись циклы рождения последующих детей, увеличился средний возраст вступления в брак и средний возраст материнства, росло число незарегистрированных браков, уходила с первого плана триада «секс – брак – материнство».

Безусловно существуют и «уникальные», характерные только для нашей страны предпосылки такого развития событий. Например, «демографическая яма» 1990-х – начала 2000-х гг., связанная с политическим и социально-экономическим кризисами в России конца XX века. Именно сейчас, родившиеся в этот период люди начинают входить в репродуктивный воз- раст. Однако, вряд ли это объяснение будет считаться достаточным.

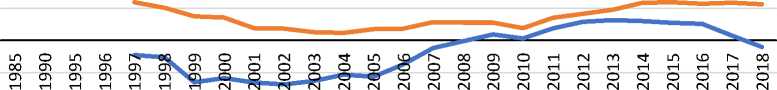

Анализируя рождаемость, смертность, миграцию и, как следствие, изменение постоянного населения нашей страны за последние 25-30 лет [4] (рис. 5) можно констатировать отрицательный естественный прирост на всем временном промежутке, исключая короткий отрезок с 2013 по 2015 гг. Начиная с 2004 года иммиграционный процесс характеризуется достаточно стабильным ростом, с 2014 года удерживается на постоянно высокой позиции с минимальными изменениями. Причем с 2009 по 2012 гг. кривая прироста постоянного населения РФ фактически повторяет кривую иммиграции, что позволяет оценивать иммиграцию как один из основных факторов, определяющий рост населения нашей страны в этот период. Однако, начиная с 2016 года, объем иммигрантов перестает перекрывать отрицательный естественный прирост.

-500000

-1000000

Прирост постоянного населения ^^^^^™ Прибыло в Российскую Федерацию

Рождаемость

^^^^^™Смертность

Рис. 5. Демографические процессы в РФ

Вернемся к рождаемости, как к одному из основных индикаторов перехода российского общества на качественно новый демографический этап и мерам, которые принимаются государством для улучшения этого показателя, в частности, материнскому капиталу. Изначально материнский (семейный) капитал (МСК) определялся как мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 по 2021 год включительно родился (был усыновлен) второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось) [6].

Федеральный закон от 01.03.2020 N 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала», вступающий в силу 12 марта 2020 года (за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки), значительно усилил господдержку семей с детьми: увеличил размер материнского капитала, позволил получать капитал уже за первого ребенка (466,6 тыс. руб.), увеличил сумму МСК за второго (третьего, четвертого и сл. или усыновленного с 2020 г.) ребенка до 616,6 тыс. руб., сделал распоряжение средствами капитала более простым и удобным, сократил сроки и упростил порядок получения капитала и распоряжения им (с 15 апреля 2020 года сертификаты на МСК выдаются автоматически, на основе данных из ЗАГСа), закрепил новые возможности использования материнского капитала, продлил срок действия программы до 2026 года [6].

В таблице 1 приведены данные о размере материнского капитала и его индексации с учетом инфляции за период с 2007 по 2020 г. из которой видно, что размер МСК к 2020 г. вырос почти на 50%, однако индексация с 2016 по 2019 г. не проводилась в связи с валютным кризисом 201415 гг. Именно в этот период наблюдается переломный момент в динамике рождаемости.

Табл. 1. Размер материнского капитала за 2007-2020 гг.

|

Размер материнского капитала, тыс. руб. |

Инфляция, % |

Индексация МСК, % |

|

|

2007 |

250,0 |

11,9 |

|

|

2008 |

276,3 |

13,3 |

10,5 |

|

2009 |

312,2 |

8,8 |

13,0 |

|

2010 |

343,4 |

8,8 |

10,0 |

|

2011 |

365,7 |

6,1 |

6,1 |

|

2012 |

387,6 |

6,6 |

6,0 |

|

2013 |

409,0 |

6,5 |

5,5 |

|

2014 |

429,4 |

11,4 |

5,0 |

|

2015 |

453,0 |

12,9 |

5,5 |

|

2016 |

453,0 |

5,4 |

0,0 |

|

2017 |

453,0 |

2,5 |

0,0 |

|

2018 |

453,0 |

2,89 |

0,0 |

|

2019 |

453,0 |

4,3 |

0,0 |

|

2020 |

466,6 |

3,0 |

3,0 |

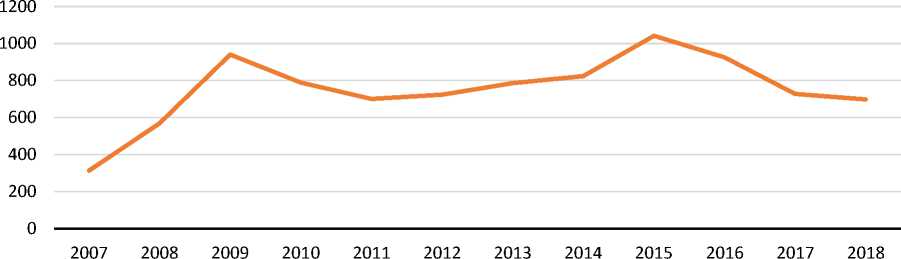

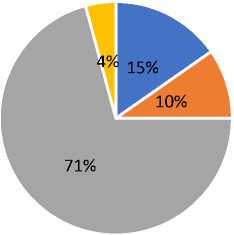

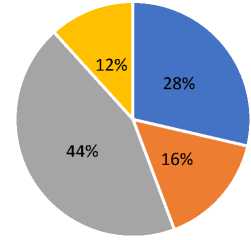

Количество выданных материнских сертификатов [6] (рис. 6) имеет два пика в 2009 и 2015 году (с 2014 г. с учётом Крыма). Повлияла ли эта мера на решение о рождении второго ребенка? Данные выборочного обследования «Семья и рождаемость» за 2010 год [4] свидетельствуют о том, что 25% опрошенных в период с 2007 по 2009 гг. приняли это решение благодаря мерам государственной поддержки. Подобное же обследование «Репродуктивные планы населения», проведенное в 2017 г. [4] выявило увеличение этого процента до 44%. Процент же ответивших однозначно – «не помогло» существенно сократился с 71 до 44 соответственно (рис. 7а и 7б). Данные по решению о рождении первого ребенка также увеличились с 5% до 27%.

Рис. 6. Количество выданных сертификатов на материнский (семейный) капитал, тыс. шт.

Самооценка женщинами влияния дополнительных мер государственной помощи семьям с детьми на решение о рождении второго ребенка после 1 января 2007 г. за период

с 2007-2009 гг. (%)

помогло, появился ребенок, рождение которого до этого откладывали эти меры помогли принять решение о рождении ребенка, которого без этого не могли себе позволить не помогло трудно сказать

Рис. 7а. Структура отношения к мерам государственной помощи на решение о рождении второго ребенка по выборочному обследованию 2010 г.

Самооценка женщинами влияния дополнительных мер государственной помощи семьям с детьми на решение о рождении ребенка после 1 января 2007 г. В 2017 г. за весь период (%)

помогло, появился ребенок, рождение которого до этого откладывали эти меры помогли принять решение о рождении ребенка, которого без этого не могли себе позволить не помогло

-

■ трудно сказать

Рис. 7б. Структура отношения к мерам государственной помощи на решение о рождении второго ребенка по выборочному обследованию 2017 г.

Какие же реальные проблемы мешают более чем 50% россиян принять решение о рождении второго ребенка? По данным представленных выше обследований за 2010 и 2017 гг., отображенных в таблицах 2 и 3, на лидирующих позициях остаются материальные и жилищные проблемы. Это отражается и в неизменностьи расходования средств по сертификатам МСК. За весь период на первом месте статья по улучшению жилищных условий, на втором – расходы на образование ребенка, на третьем – увеличение накопительной части пенсии матери.

Таблицы 2. Трудности, не позволяющие принять решение о рождении второго ребенка

(в 2010 году)

|

2010 г. |

Мешает родить второго ребенка, % |

|

Материальные трудности |

85 |

|

Неуверенность в завтрашнем дне |

82,1 |

|

Жилищные трудности |

62,6 |

|

Большая занятость по работе |

48,8 |

|

Отсутствие работы |

47,3 |

|

Неудовлетворительное состояние собственного здоровья |

46,7 |

|

Отсутствие мужа / партнера |

38,9 |

|

Стремление должным образом вырастить и воспитать уже имеющегося ребенка (детей) |

37,6 |

|

Стремление достичь успехов в работе |

34,9 |

|

Неудовлетворительное состояние здоровья мужа / партнера |

33,8 |

|

Сложности во взаимоотношениях в семье |

31,6 |

|

Нежелание мужа / партнера |

30,1 |

|

Боязнь ущемить интересы имеющихся детей |

25,6 |

|

Трудности в уходе за имеющимися детьми |

23 |

|

Стремление интереснее проводить досуг |

19 |

|

Имеющиеся дети против |

12,1 |

Таблицы 3. Трудности, не позволяющие принять решение о рождении второго ребенка

(в 2017 году)

|

2017 г. |

Мешает родить второго ребенка, % |

|

Материальное положение семьи |

59,9 |

|

Личные доходы |

56,1 |

|

Возможность полноценно отдыхать |

41,6 |

|

Жилищные условия |

33,6 |

|

Профессиональный рост |

16,5 |

|

Здоровье |

14,3 |

|

Общение с друзьями |

13,5 |

|

Отношения с супругом(ой)/партнером(шей) |

3,7 |

|

Отношение родственников, окружающих |

2,0 |

Из приведенных выше данных можно сделать вывод, что популярность мер стимулирования рождаемости за данный период существенно возросла. Однако очевидно, что этих мер недостаточно для корректировки основных демографических показателей.

Это подтверждает анализ изменения рождаемости и количества выданных сер- тификатов МСК за весь период его существования [6] (рис. 8). Если бы получение материнского капитала действительно значимо стимулировало семьи на принятие решения о рождении детей, то показатель рождаемости должен был бы расти с большей скоростью, чем показатель количества выданных сертификатов МСК.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

^^^^^™рождаемость, тыс. чел. ^^^^^ ■ iполучивших сертификат МСК

Рис. 8. Сравнение скорости изменения рождаемости (в тыс. чел.) и количества выданных сертификатов МСК

В Послании Президента Федеральному Собранию от 15.01.2020 В.В. Путин традиционно определил демографическую проблему как одну из основных проблем нашей страны: «Демография – это сфера, где нет какого-то универсального, тем более узковедомственного решения. Каждый наш шаг, новый закон, государственную программу мы должны оценивать прежде всего с точки зрения высшего национального приоритета – сбережения и приумножения народа России» [1].

Активная последовательная политика государства в этом направлении позволяет надеется на выход из демографического пике.

Список литературы Материнский капитал: практика государственной поддержки рождаемости

- Послание Президента Федеральному Собранию. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/messages

- Соборное слово XXIII Всемирного русского народного собора. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/5528165.html

- Вишневский А.Г. Глобальные детерминанты низкой рождаемости. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0353/analit01.php

- Федеральная служба государственной статистики. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.gks.ru

- Захаров С.В. "Рождаемость в России: первый и второй демографические переход". - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/konfer/konfer_08.html

- Пенсионный Фонд Российской Федерации. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pfrf.ru