Меч Николы Можайского (о деревянной скульптуре XIV в. из собрания Государственной Третьяковской галереи)

Автор: Попов А.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 231, 2013 года.

Бесплатный доступ

В исследованиях, посвященных 14-й годовщине скульптуры Николая Можайского из собрания Государственной Третьяковской галереи (ин. № 22956), был высказан ряд мнений относительно меча, проведенного святым. Он был истолкован как западноевропейское оружие, а также как средневековый русский. В этой статье аргументы выдвигаются в поддержку ее византийского происхождения. Период времени, когда оружие такого рода существовало бы, может быть определено как 9-13 веков, и можно с уверенностью утверждать, что после этого оружие такого типа не использовалось бы. На основе выявленных типологических особенностей византийских мечей можно сделать следующие выводы: (1) Византийское оружие может быть выделено среди археологического оружия, происходящего из-за пределов территории Империи, например, меч из Новгорода; (2) должен быть поднят вопрос о художественных связях между произведениями искусства разных периодов и местами происхождения, такими как, например, костная пластина из укрепленного поселения в Тамани и поствизантийская небольшая стеатитовая икона XV века; (3) косвенный аргумент должен быть выдвинут в поддержку G.K. Предложение Вагнера о связи между этой скульптурой и Свято-Николаевским собором в Можайске.

Скульптура николы можайского, государственная третьяковская галерея, меч, византийское оружие

Короткий адрес: https://sciup.org/14328567

IDR: 14328567

Текст научной статьи Меч Николы Можайского (о деревянной скульптуре XIV в. из собрания Государственной Третьяковской галереи)

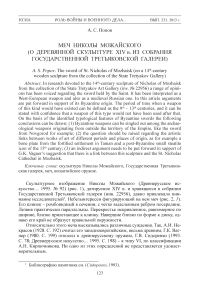

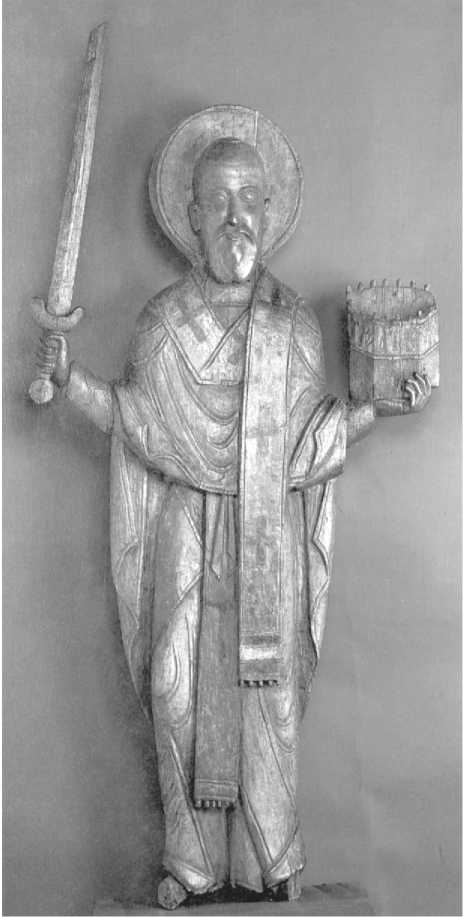

Скульптурное изображение Николы Можайского (Древнерусское искусство… 1995. № 92) (рис. 1), датируемое XIV в. и хранящееся в собрании Государственной Третьяковской галереи (инв. 22956), давно привлекало внимание исследователей1. Небезынтересен фигурирующий на нем меч (рис. 2, 1 ). Его клинок – ромбовидный в сечении, с четко выделенным ребром посередине. Лезвия практически параллельны. Перекрестье искривленное, равномерное по ширине, близко прилегающее к клинку. Навершие близко по форме к диску, однако его край не образует правильной окружности.

Относительно этого меча высказывались различные суждения. Так, А.И. Некрасов (1928. С. 192) считал его западноевропейским, весьма древним, Г.К. Вагнер (1980. С. 199) относил к древнерусскому оружию, Г.В. Сидоренко (1993. С. 78; Древнерусское искусство… 1995. С. 198) – к типу VI, по классификации А.Н. Кирпичникова. Ни одно из этих определений не представляется удовлетворительным.

Рис. 1. Скульптура Николы Можайского из собрания Государственной Третьяковской галереи, инв. № 22956

Говоря об определении А.И. Некрасовым меча как архаичного западноевропейского, следует отметить, что ромбовидные в сечении клинки с практически параллельными лезвиями встречаются в I тыс. н. э. (рис. 2, 2; подробнее см.: Ruttkay, 1975. S. 136–138. Abb. 2, 4), уже в XI в. они экзотически редки (рис. 2, 3)2. В более позднее время нечто подобное присуще типам XV и XVIII, по Р. Окшотту (Oakeshott, 1964. P. 56–59, 67–69), однако для этих типов не характерны практически параллельные лезвия. Кроме того, они входят в употребление соответственно не ранее второй половины XIII в. и с начала XV в. Дисковидные навершия входят в широкое употребление с середины XII в. (Oakeshott, 1964. P. 95), хотя спорадически встречаются и в XI в. (Pierce, 2002. P. 136, 137). Форма перекрестья, близкая к фигурирующей на скульптуре, встречена лишь на одном мече, найденном в Новгороде (рис. 2, 4) и предположительно датированном в пределах XI–XII вв. (подробнее см.: Ni-colle, 1999. P. 91, 381. Fig. 184, a, b). Из сказанного следует затруднительность согласования хронологии отдельных частей меча. Такое оружие, если и бытовало вообще, то примерно в XI в., будучи притом экзоти- чески редким. Поэтому едва ли оно могло быть воспроизведено в скульптуре более

позднего времени.

Общим местом в суждениях Г.К. Вагнера и Г.В. Сидоренко является древнерусское происхождение меча. Однако клинковое оружие Древней Руси имело общеевропейский облик ( Кирпичников , 1966. С. 49; 1971. С. 74), а потому для него справедливо все сказанное выше. Кроме того, одним из аргументов Г.К. Вагнера была схожесть этого оружия с фигурирующим на фреске Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря в Пскове. Однако исследователь апеллировал к форме, отражающей поновления 1900–1901 гг. (рис. 2, 5 ; см. также: Кирпичников , 1971. Табл. VII, 2 ). Вид росписи XII в. восстановлен в результате реставрационных работ, проводившихся с 1968 по 1983 гг. и с 1993, с небольшими перерывами, по настоящее время3. К сожалению, красочный слой фрески, воспроизведенной в монографии А.Н. Кирпичникова ( Сарабьянов , 2010. С. 257. Илл. 232), оказался сильно поврежден. Впрочем, можно установить, что фигурирующий на ней меч единообразен с изображенными на других фресках (Там же. С. 233, 236. Илл. 202; 207). На основании всех трех изображений можно восстановить общий облик этого оружия, с большой степенью определенности – его форму, приблизительно – декор (рис. 2, 6 ). Очевидно, хотя бы по форме перекрестья, отсутствие сходства этих мечей с тем, что мы видим на статуе Николы Можайского. Вообще, его аналогии редки на древнерусских изображениях. Можно указать лишь два весьма схожих каменных образка (Николаева, кат. № 71, 72), на которых в уникальной по иконографии сцене «Воскресения – Сошествия во ад» (Рындина, 1978. С. 68) фигурирует оружие с такими же, как на скульптуре Николы Можайского, формами перекрестья и навершия. Возможно, это же справедливо и для форм клинка, но судить об этом сложно из-за затертости рельефа. Отдаленно похожий меч можно видеть на каменной иконке свв. Феодора и Георгия (Николаева, 1983. Кат. № 189). Впрочем, ее резьба довольно грубая, а рельеф сильно сглажен, поэтому однозначная интерпретация затруднительна.

Из сказанного выше видна чуждость рассматриваемого меча средневековому европейскому и древнерусскому клинковому оружию. Общеизвестность ориентации древнерусского искусства на византийское делает очевидным другое направление поисков прототипа меча Николы Можайского – военные древности империи. Дефицит последних ( Kolias , 1988. S. 34, 35, 134), а также сам факт изучения изображения меча, вынуждают обратиться к произведениям византийского искусства.

Клинки ромбовидного сечения с практически параллельными лезвиями и четко выделенным ребром посередине вполне обычны на византийских изображениях IX–XII вв.4 Они встречены на свитке Иисуса Навина первой половины X в. (рис. 2, 7 ; см.: Лазарев , 1986. С. 69. Табл. 98), миниатюре Феодоровской Псалтири 1066 г.5

(рис. 2, 8 ) и на миниатюре менология из монастыря Дохиар на Афоне XII в. (рис. 2, 9 ; см.: Οι Θησαυροί… 1979. Σελ. 169. Εικ. 265), часты на миниатюрах Хлудовской Псалтири IX в.: л. 44, 58, 78 об, 79, 92, 148 (рис. 2, 10; см.: Щепкина , 1977).

Изображения дисковидных наверший также обычны для средневизантийского времени ( Grotowski , 2010. P. 354). Как видно из вышеприведенных примеров, обычно сочетание таких конструкций клинка и навершия.

Сочетание клинка ромбовидного сечения с четко выделенным ребром посередине, короткого, близко прижатого к клинку изогнутого перекрестья и дисковидного навершия мы можем видеть на упомянутой выше миниатюре Хлудов-ской Псалтири (рис. 2, 10 ), а также на ларце из Труа X–XI вв. (рис. 2, 11 ; см.: Goldschmidt, Weitzmann , 1934. Kat. № 32). Кроме того, группа мечей, сочетающих короткое, близко прижатое к клинку изогнутое перекрестье и дисковидное или сферическое навершие, была выделена А. Брун-Гоффмейер ( Bruhn de Hoffmeyer , 1966. P. 103, 104). Это изображения на триптихах из Палаццо Венеция в Риме середины X в. (рис. 2, 12 ; см.: Goldschmidt, Weitzmann , 1934. Kat. № 31), арбавилль-ском середины X в. (рис. 2, 13 ; Ibid. Kat. № 33) и из собрания музея сакрального искусства Апостольской библиотеки в Ватикане X–XI вв. (рис. 2, 14 ). Подобное оружие фигурирует на миниатюрах Мадридского списка «Хроники» Иоанна Ски-лицы XII–XIII вв. (рис. 2, 15 ; см.: Bruhn de Hoffmeyer , 1966. Fig. 16, 9, 10 ), а также на реликварии с изображением Дмитрия Солунского XII–XIII вв. из собрания Британского музея (рис. 2, 16 ; см.: The glory of Byzantium… 2006. Cat. № 116).

Для изображений, включенных в круг аналогий, необходимо отметить некоторую неравноценность степени сходства клинка и навершия и перекрестья. Если в отношении первых речь идет о довольно точном совпадении формы, то в отношении последнего – лишь о единообразии устройства. Такой подход применялся Э. Окшоттом к западноевропейским мечам. Для выделенных им вариаций клинков и наверший характерно довольно строгое совпадение формы, они охарактеризованы как «типы», для перекрестий – более свободное, и они охарактеризованы как «стили» ( Oakeshott , 1964. P. 25–28, 56, 80–92, 112, 113). В отношении последних допускались вариации декора окончаний, а также наличие

Рис. 2. Средневековые мечи и их изображения

1 – меч со скульптуры Николы Можайского; 2 – меч IX в. с территории Словакии (по: Ruttkay , 1975); 3 – меч XI в. из Цинтелишке (по: Финно-угры и балты… 1987); 4 – меч XI–XII вв. из Новгорода (по: Nicolle , 1999); 5 – меч с фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря, состояние после поновления 1900–1901 гг. (по: Nicolle , 1999); 6 – реконструкция облика мечей с фресок Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря, состояние после реставрации XX в.; 7 – меч архангела Михаила из сцены «Явление архангела Михаила Иисусу Навину», свиток Иисуса Навина, первая половина X в.; 8 – меч с f. 123r Феодоровской Псалтири 1066 г.; 9 – меч св. Меркурия, миниатюра на f. 261v. менология из монастыря Дохиар на Афоне, XII в.; 10 – меч с миниатюры на л. 79 Хлудовской Псалтири IX в.; 11 – меч с ларца из Труа, X–XI вв.; 12 – мечи с триптиха из Палаццо Венеция, Рим, сер. X в.; 13 – меч с триптиха из музея сакрального искусства Апостольской библиотеки, Ватикан, X–XI вв.; 14 – меч с Арбавилльского триптиха, Лувр, сер. X в.; 15 – мечи с миниатюр Мадридского списка «Хроники» Иоанна Скилицы (по: Bruhn de Hoffmeyer , 1966); 16 – меч с реликвария с изображением Дмитрия Солунского, Британский музей, XII–XIII вв.; 17 – меч с костяной пластинки, найденной на Таманском городище; 18 – меч св. Георгия со стеатитовой иконки XV в.; 19 – рельеф из Дечан (по: Nicolle , 1999)

или отсутствие écusson – выступа в сторону клинка ( Oakeshott , 1964. P. 113), что можно видеть на мече с триптиха Арбавилля. Применение такого подхода к византийским изображениям вполне оправдано характером материала.

Для перекрестий рассматриваемого облика можно проследить эволюцию со временем – от практически не выдающихся за пределы клинка (Хлудовская Псалтирь, ларец из Труа) до довольно длинных и тонких (реликварий из собрания Британского музея). К сожалению, приведенный материал слишком фрагментарен для построения убедительной хронологической схемы и, тем самым, узкой датировки прототипа меча Николы Можайского. Некоторые данные могут противоречить намеченной схеме развития. Так, на миниатюре коптского синак-сария IX–X вв. ( Grotowski , 2010. Fig. 77) мы можем видеть меч с дисковидным навершием и близко прилегающим к клинку, довольно тонким перекрестьем. Однако возможно, что здесь изображено местное оружие. С другой стороны, миниатюре вообще присуща несколько абстрактная трактовка воинского снаряжения, передаваемого тонкими линиями. Быть может, имеет место переработка византийского прототипа в описанной манере.

Изображения клинкового оружия рассмотренного выше облика не характерны для XIV–XV вв., в это время оно имеет по преимуществу западноевропейский облик ( Bartusis , 1992. P. 328). Исчезновение специфичных для средневизантийского времени форм было прослежено М. Парани, специально сравнивавшей средне- и поздневизантийские изображения мечей ( Parani , 2003. P. 135, 136). Это связывается с выходом из употребления такого оружия в реальности. Тем не менее, можно указать отдельные исключения. Так, клинок с параллельными лезвиями и выделенным ребром посередине встречен на фреске в Кахрие Джами.

Аналогии отдельным элементам оружия рассмотренного выше облика на протяжении конца I – начала II тыс. н. э. встречены в странах, находившихся под византийским влиянием, а также в средиземноморском бассейне. Так, мечи с изогнутым, близко прижатым к клинку перекрестьем, но со сферическим на-вершием, были обнаружены в Гибралтаре ( Nicolle , 2002) и в Грузии (Крым… 2003. Табл. 133, 3 ). Перекрестье подобной формы происходит из Испании ( Avila , 2007). Первая и последняя находки связываются авторами публикаций с арабским оружием.

Итак, меч, фигурирующий на скульптуре Николы Можайского, следует относить к византийскому оружию. Его бытование приходится приблизительно на IX–XIII вв., причем можно уверенно говорить о выходе из употребления в более позднее время. Мечи, сочетающие ромбовидный клинок с четко выделенным ребром посередине и практически параллельными лезвиями, изогнутое, близко прижатое к клинку перекрестье и дисковидное навершие, известны по изображениям. Однако можно уверенно говорить об их реалистичности. К такому выводу относительно изображений клинкового оружия средневизантийского времени пришел П. Гротовский ( Grotowski , 2010. P. 377). Известны и археологические находки мечей с дисковидными навершиями ( Kiss , 1987. S. 204, 205; Aleksić , 2007. Cat. № 206). Как можно судить по приведенным выше находкам с территории Грузии и Испании, распространение подобного оружия не ограничивалось Византией.

На основании изложенного можно сделать следующие заключения. Как известно, вещевой материал, характеризующий военное дело русских земель во второй половине XIII – XIV в., довольно скуден, поэтому исследователь неизбежно вынужден включать в рассмотрение изображения оружия. В их отношении неизменно встает вопрос, являются ли они реалиями своего времени или отражением традиции, идущей от Византии. Последнее справедливо для меча со скульптуры из собрания ГТГ.

Выделение рассмотренной византийской конструкции перекрестья позволяет по-новому взглянуть на некоторые археологические находки оружия, например, на упоминавшийся меч из Новгорода (рис. 2, 4 ). Можно говорить о византийском происхождении не только его перекрестья, но и практически плоского, лишенного долов клинка. Подобные формы были прослежены как на изображениях, так и в вещевом материале ( Aleksić , 2007. P. 76, 78). Навершию новгородского меча присуща так называемая «форма в виде бразильского ореха». Это обычно для европейского клинкового оружия с середины X до середины XIII в. ( Oakeshott , 1964. P. 80). Однако подобная форма, названная Т.Г. Колиасом «линзовидной», встречена и на византийских изображениях ( Kolias , 1988. S. 141). Следовательно, новгородский меч либо изготовлен в Византии целиком, либо перемонтирован на месте.

Изучение бытования выделенной группы клинкового оружия информативно для суждений о связях искусства разного места и времени. Так, характерные для выделенной группы перекрестья встречены на костяной пластинке, найденной на Таманском городище (рис. 2, 17 ; подробнее см.: Макарова , 1972) и на поствизантийской стеатитовой иконке XV в. (рис. 2, 18 ; подробнее см.: Kalavrezou-Maxeiner , 1985. A-14). В отношении первой Т.И. Макарова, верно определившая изделие как грубое местное подражание византийской резьбе по кости, видела в фигурирующих на нем костюме и оружии отображение древнерусских реалий ( Макарова , 1972. С. 324–328), но, по всей вероятности, это провинциальное воспроизведение изделия столичных мастеров. В отношении второй можно говорить о влиянии искусства средневизантийского времени.

Менее информативными сделанные наблюдения представляются для датировки и атрибуции скульптуры. Она не монолитна: из отдельных кусков выполнены голова, кисть руки с мечом, правая поручь, левая рука с градом (Сидоренко, 1993. С. 71). Все же выводы, полученные в результате изучения меча, применимы ко всей скульптуре: очевидно стилистическое единство всех ее частей. Г.К. Вагнер (1980. С. 199) предлагал рассматривать скульптуру в связи со строительством в Можайске Никольского собора, по его выражению, родственного храму в Дечанах. На рельефе из монастыря фигурирует оружие подобного облика (рис. 2, 19; подробнее см.: Nicolle, 1999. P. 60, 368. Fig. 99c). Скульптура из собрания ГТГ датируется XIV в., в это время такие мечи в византийском искусстве не встречены. Разумеется, ничто не препятствует появлению более раннего оружия на более позднем изображении. Однако, отмеченные выше редкость таких форм в древнерусском искусстве и исчезновение их к XIV в. в византийском указывают на узость круга возможных прототипов. Принятие гипотезы Г.К. Вагнера могло бы хорошо объяснить появление на скульптуре подобного меча. Здесь же следует отметить, что южнославянское влияние отмечено А.В. Рындиной (1978. С. 67) для одного из каменных образков, на которых фигурирует наиболее близкое к рассматриваемому оружие (Николаева, 1983. Кат. № 72). Сказанное верно и для другого (Там же. Кат. № 71), в силу высокой степени их сходства. Возможно, проникновение мечей рассматриваемых форм на древнерусские изображения вообще обусловлено южнославянским влиянием. Все же, аргументация от форм меча к вопросам атрибуции скульптуры может оцениваться лишь как косвенная ввиду незначительного количества аналогичных изображений.

Список литературы Меч Николы Можайского (о деревянной скульптуре XIV в. из собрания Государственной Третьяковской галереи)

- Вагнер Г.К., 1980. От символа к реальности: Развитие пластического образа в русском искусстве XIV-XV веков. М.: Искусство. 267 с.

- Древнерусское искусство X -начала XV века. М.: Гос. Третьяковская галерея, 1995. 272 с. (Древнерусское искусство X-XVII веков. Иконопись XVIII-XX веков: Кат. собрания «Государственная Третьяковская галерея». Т I.)

- Кирпичников А.Н., 1966. Древнерусское оружие. Т 1: Мечи и сабли IX-XIII вв. М.; Л.: Наука. 176 с. (САИ. Вып. Е1-36а.)

- Кирпичников А.Н., 1971. Древнерусское оружие. Т 3: Доспех, комплекс боевых средств IX-XIII вв. М.; Л.: Наука. 92 с. (САИ. Вып. Е1-36а.)

- Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья. IV-XIII века/Отв. ред. Т.И. Макарова, С.А. Плетнева. М.: Наука, 2003. 532 с. (Археология.)

- Лазарев В.Н., 1986. История византийской живописи. М.: Искусство. 330 с.

- Макарова Т.И., 1972. Фигурка воина из Тмутаракани//СА. № 3. С. 324-331.

- Некрасов А.И., 1928. Города Московской губернии. М.: Изд-во 1 Моск. гос. ун-та. 315 с.

- Рындина А.В., 1978 Древнерусская мелкая пластика. Новгород и центральная Русь XIV-XV веков. М.: Наука. 191 с.

- Сарабьянов В.Д., 2010. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря: Альбом. М.: Северный паломник. 311 с.

- Сидоренко Г.В., 1993. Скульптура «Никола Можайский» в собрании ГТГ: Опыт музейной каталогизации//Древнерусская скульптура: Проблемы и атрибуции/Ред.-сост. А.В. Рындина. Вып. 2. Ч. 1. М.: НИИ теории и истории изобразительных искусств. C. 69-91.

- Финно-угры и балты в эпоху средневековья/Отв. ред. В.В. Седов. М.: Наука, 1987. 510 с. (Археология СССР.)

- Щепкина М.В., 1977. Миниатюры Хлудовской Псалтыри: Греческий иллюстрированный кодекс IX века. М.: Искусство. 318 с.

- Aleksic M., 2007. Mediaeval Swords in Southeastern Europe. Belgrade: Dedra. 184 p.

- Avila R.C., 2007. Un Arriaz Bronclneo decorado, de espada de epoca Omeya Ändalusi, hallado en el occidente del alfoz de Madmat Qurtuba (Cordoba)//Gladius. Vol. XVII. P. 93-120.

- Bartusis M.C., 1992. The Late Byzantine Army: Arms and Society, 1204-1453. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 438 p.

- Bruhn de Hoffmeyer A., 1966. Military equipment in the Byzantine manuscript of Scylitzes in Biblioteca Nacional in Madrid//Gladius. Vol. V P. 5-160.

- Goldschmidt A., Weitzmann K., 1934. Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen des X-XIII Jahrhunderts. Bd. II. Berlin. 96 s.

- Grotowski P., 2010. Arms and Armour of the Warrior Saints: Tradition and Innovations in Byzantine Iconography (843-1261). Leiden; Boston. 628 p.

- Kalavrezou-Maxeiner I., 1985. Byzantine Icons in Steatite. Wien. 188 p. (Byzantina Vindobonensia. Bd. XV/1-2.)

- Kiss A., 1987. Frühmittelalterliche byzantinische Schwerter im Karpatenbecken//Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. T. XXIX. S. 193-210.

- Kolias T.G., 1988. Byzantinischen Waffen. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 285 S.

- Nicolle D., 1999. Arms and Armour of the Crusading Era, 1050-1350. Vol. II. London: Greenhill Books. 636 p. Nicolle D., 2002. Two swords from the foundation of Gibraltar//Gladius. Vol. XXII. P. 147-200. Oakeshott R.E., 1964. The Sword in the Age of Chivalry. London: Boydell Press. 240 p.

- Oi ©naaupo^ топ Ayfou Opoug. Togog Г. ABgva, 1979. 327 a.

- Parani M.G., 2003. Reconstructing the Reality of Images: Byzantine Material Culture and Religious Iconography (11th -15th centuries). Leiden; Boston: Brill. 422 p.

- Pierce I.G., 2002. Sword of the Viking Age. Woodbridge: Boydell Press. 160 p.

- Ruttkay A., 1975. Waffen und Reiteraustrüstung des 9. bis zur ersten Hälfe des 14. Jahrhunderts in der Slowakei//Slovenska archeolögia. Vol. XXIII. S. 119-216.

- The Glory of Byzantium: Art and Culture of the Middle Byzantine Era, AD 843-1261/H.C. Evans, W.D. Wixon (eds). New York: Metropolitan Museum of Art, 2006. 576 p.