Медь на Северном Урале

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149127752

IDR: 149127752

Текст статьи Медь на Северном Урале

Рудопроявления меди в регионе Северного Урала имеют довольно широкое распространение. Они представлены (Голдин, Калинин, 2004):

-

1) прожилково-вкрапленной минерализацией в кварцевых апориолитах, базальтах (рудный минерал меди — халькопирит; гипергенные минералы — халькозин, ковеллин, борнит);

-

2) вкрапленностью минералов в кристаллических сланцах и мрамори-зованных известняках ( рудные минералы меди — халькопирит, борнит);

-

3) вкрапленностью минералов в кварцевых жилах (рудный минерал меди — халькозин);

-

4) минерализацией в медистых пес-

- чаниках (рудные минералы меди — гипергенная медная зелень).

Проявления самородной меди на Северном Урале ранее не были известны. В ходе полевых работ сезона 2004 г. было найдено первое ее проявление*, которое может рассматриваться в качестве индикатора нового типа медного оруденения в этом регионе.

Район обнаружения самородной меди находится на северном замыкании Северного Урала, в центральной части хребта Ууты, на междуречье р. Щугер и его левого притока — р. Няртсюю.

В геологическом строении района принимают участие интенсивно метаморфизованные породы вулканогенно- го генезиса, расчлененные на мороин-скую (PR—C mr) и саблегорскую (PR— C sb) свиты (Белякова, 1970 г.). Породы тектонически интенсивно дислоцированы, зачастую катаклазированы, ми-лонитизированы. Исследования проводились в зоне тектонического нарушения высокого порядка субмеридионального и северо-восточного простирания.

В металлогеническом плане рассматриваемый район относится к юго-восточной части северной ветви СевероУральского (тельпосско — патокско-за-падно — саблинско-сынинского) ко-бальт-медно-никеленосного пояса, для которого характерен максимум проявлений разновозрастных вулкано-плутони-

ческих магматитов со специфической минерагенией (Голдин, Калинин, 2004).

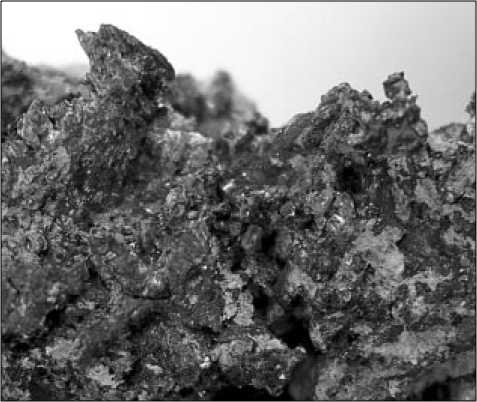

Проявление самородной меди представляет собой гнездо (микрошток) осветленных (светло-серых, зеленоватосветло-серых, светло-зеленых, грязнозеленых) пород. Форма гнезда субизо-метричная с причудливо изрезанными, извилистыми контактами, размеры его на современном срезе до 1.0 х 1.0 м. Нижний контакт тела не вскрыт. Характер распределения самородной меди по объему гнезда хаотический, неупорядоченный, но в первом приближении можно отметить снижение частоты встречаемости ее выделений от центра к периферии. Формы выделений самородной меди пластинчатые, реже денд-ритоидные, еще реже кристалломорфные. Пластинчатые выделения имеют шероховатые, мелкобугорчатые, пузырчатые контакты с причудливым микрорельефом. Длина пластин достигает 16—17 см при мощности в раздувах до 3—4 см (см. рисунок).

Дендритоидные выделения обычно развиты в зонах выклинивания пластин и, по существу, представляют собой те же пластины, но сильно утонченные и пронизанные большим количеством отверстий неправильной, прихотливо ветвящейся формы, что придает выделениям меди характер грубого кружева. Размеры дендритоидных выделений невелики, и их площадь редко превышает 10 см2.

Кристалломорфные выделения развиты на поверхностях пластин и представлены сростками или единичными индивидами кубоидного либо таблитчатого габитуса. Размеры единичных выделений до 1 см, агрегатов — до 2— 3 см по длинной оси.

По данным приближенно-количественного анализа, выполненного на приборе MESA-500W (одна проба) пластина самородной меди имеет следующий химический состав (здесь и далее без учета ППП), мас. %: Cu — 79.53, Sn — 0.44, SiO2 — 16.37, Al2O3 — 1.95, P2O5 — 0.26, S — 0.39, K2O — 0.11, CaO — 0.13, MnO — 0.53, Fe2O3 — 0.27. Значительное содержание SiO2, вероятно, следует связывать с наличием кварца в порах и кавернах выделений самородной меди либо с недостаточно тщательной подготовкой препарата.

Несколько иные результаты дал анализ дендритоидного выделения, мас. %: Cu — 100.73, SiO2 — 0.01, S — 0.01, K2O — 0.008, CaO — 0.01.

В пределах рудовмещающего гнезда межрудные пространства, а также отверстия в дендритоидных выделениях выполнены медной зеленью, которая

Характер поверхности пластинчатого выделения самородной меди

сложена землистыми массами малахита, куприта, хризоколлы (?), а также мелкокристаллическим агрегатом молочнобелого кварца. Вмещающие самородную медь породы также несут медную минерализацию, о чем свидетельствуют данные приближенно-количественного анализа (одна проба). Они имеют следующий химический состав, мас. %: Cu — 28.34, MgO — 0.75, SiO2 — 60.51, Al2O3 — 5.90, P2O5 — 1.68, TiO2 — 0.22, K2O — 0.50, CaO — 0.37, MnO — 0.43, Fe2O3 — 1.70, причем минеральные формы медьсодержащих минералов не определяются визуально. В породах за пределами рудной зоны концентрации меди ничтожны: Cu — 0.16, MgO — 3.09; SiO2 — 61.13, Al2O3 — 19.56, P2O5 — 0.04, K2O — 5.42, CaO — 1.91, MnO — 0.30, Fe2O3 — 6.70, TiO2 — 1.54; Ni — 0.01, Zn — 0.02, Rb — 0.02, Y — 0.01, Zr — 0.03, Ba — 0.04.

Следует отметить, что проявление самородной меди приурочено к наиболее пористым, трещиноватым разностям вмещающих кислых эффузивов, вероятно фиксирующим тектонически ослабленные, наиболее проницаемые участки в зоне рудоконтролирующего тектонического нарушения. Обращает на себя внимание тот факт, что проявление самородной меди расположено в пределах четко дешифрируемой на АФС эллипсоидальной кольцевой структуры, «насаженной» на линеамент тектонического нарушения северо-восточного простирания.

На водоразделе р. Щугер — р. Няр-тсюю при дешифрировании ЧБ АФС четко выделяются еще три подобные эллипсоидальные и округлые кольцевые структуры, либо тоже «насаженные» на линеамент тектонического нарушения, либо пространственно тяготеющие к этой зоне.

Таким образом, в результате полевых работ сезона 2004 г. был установлен новый для Северного Урала тип медного оруденения — самородная медь, и первоочередными задачами следующего этапа исследований данного типа оруденения следует считать: — установление рудоформационной природы медепроявле-ний,

— изучение металлогеничес-кой характеристики района междуречья рек Щугера и Няртсюю как эталонного объекта,

— прогнозную оценку терри тории на медь,

— выявление новых пунктов минерализации и проявлений самородной меди, — оконтуривание наиболее перспективных на медь участков и площадей с целью передачи их промышленности под поисковые и разведочные работы.

В настоящей работе использованы личные материалы автора, а также материалы участников одного из маршрутов полевого сезона 2004 г. Данные по геологическому строению района заимствованы из материалов геолого-съемочных работ Л. Т. Беляковой, 1970 г., а также из последних по времени изданий монографического характера по региону западного склона Северного Урала (Голдин, Калинин, 2004).

Минералогический состав рудных образований изучен В. Н. Филлиповым на растровом микроскопе JSM-6400, приближенно-количественный химический анализ проведен С. Т. Неверовым на установке MESA-500W.

Автор выражает глубокую признательность д. г.-м. н., профессору Б. А. Голдину за постоянные консультации и помощь при проведении полевых и лабораторных исследований.

Список литературы Медь на Северном Урале

- Голдин Б. А., Калинин Б. П. Минерагения западного склона севера Урала. Сыктывкар, 2004. 196 с. (Коми научный центр УрО РАН)