Медиаобраз этнополити-ческого конфликта в Республике Башкортостан

Автор: Знаменский Д.Ю., Омельченко Н.А., Стрелецкая В.В.

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Политика

Статья в выпуске: 7, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье описываются результаты проведенного контентанализа публикаций региональных электронных новостных ресурсов Башкортостана, посвященных этнополитическому конфликту, связанному с уголовным преследованием Ф. Алсынова и баймакскими событиями с апреля 2023 г. по январь 2024 г. На основе изучения медиапубликаций лидирующих информационных порталов субъекта федерации авторами выявлено смещение риторики с развитием конфронтации, возникновение тональной диспропорции и ротации интерпретаций. Сделан вывод о том, что локальные средства массовой информации не только фиксируют происходящие события, но и играют одну из ключевых ролей в формировании массового восприятия протестной активности как легитимного или деструктивного явления. Методологическая база работы включает в себя качественный и количественный контентанализ с использованием вебприложения Voyant Tools, а также корреляционный анализ на основе применения коэффициента Пирсона. Исследование проведено с целью выявления ключевых нарративов, тональности и особенностей освещения этнополитического конфликта в Республике Башкортостан на разных стадиях его развития региональными игроками медиапространства.

Этнополитический конфликт, контент-анализ, региональные СМИ, медиаполе, Фаиль Алсынов, корреляционный анализ, баймакские протесты, Республика Башкортостан

Короткий адрес: https://sciup.org/149148755

IDR: 149148755 | УДК: 323(470.46) | DOI: 10.24158/pep.2025.7.1

Текст научной статьи Медиаобраз этнополити-ческого конфликта в Республике Башкортостан

Введение . На сегодняшний день большинство многонациональных государств сталкиваются с этнополитическими конфликтами. Основными провоцирующими факторами могут выступать как собственно вопросы этнической идентичности, так и борьба за политические и экономические ресурсы либо за статус. Таким образом, нельзя игнорировать двусторонний характер данного типа конфронтации – с одной стороны, этничность может выступать «ширмой» политической борьбы, а с другой – за политическими требованиями может скрываться острая форма межэтнического противостояния.

Российская Федерация как полиэтничное государство является наиболее уязвимой к вспышкам подобного напряжения, приобретающего особую остроту в национальных республиках, таких как Башкортостан. В условиях компактного проживания, политики ассимиляции, экономической автономии и экологических проблем любая локальная протестная активность, зарожденная на этнической почве, способна перерасти в широкомасштабный этнополитический кризис (Шевцов и др., 2024: 58). Башкирия относится к регионам с наиболее выраженным этнокультурным разнообразием, где проживают башкиры, татары, русские и представители других национальностей. Статус башкирского языка, доступ к ресурсам и территориальное самоуправление закономерно становятся эпицентром напряжения в указанной республике. Баймакские события 2023 г. стали катализатором нового этапа этнополитической мобилизации в регионе.

Цель настоящего исследования заключается в выявлении ключевых нарративных конструкций, специфических тональных индикаторов, а также лексико-семантических характеристик в освещении протестной кампании в г. Баймаке.

В ходе работы были выдвинуты следующие гипотезы, нуждающиеся в эмпирической проверке: во-первых, местные массмедиа по мере усиления социальной напряженности постепенно вытесняют этнические и экологические маркеры, перевоплощая их в политико-уголовные, следовательно, данные показатели связаны обратной корреляцией. Во-вторых, негативные индикаторы в интерпретации повестки используются гораздо чаще, чем позитивные, что говорит о значительном сужении рамок медиапространства, в которых протест может быть продемонстрирован как легальный способ гражданского участия.

Методы исследования . Методологической основой исследования выступает политологический подход к этнополитическим конфликтам, в рамках которого последние рассматриваются не только как борьба за власть или территорию, но и как столкновение разных представлений о культуре, истории, идентичности и ценностях (Этнополитические конфликты и мобилизация в современном мире: постсоветский контекст …, 2021: 105). Действительно, значительную роль в этнических конфликтах играют культурные коды, которые также создают нарратив «свой – чужой». Это может проявляться в ощущении игнорирования национальных традиций (например, праздников), высмеивании обычаев некоей этнической группы, создании «купола конкуренции» за доминирование символики и т. п. Не остаются без внимания и исторические факторы, поскольку именно они передают негативные установки о роли других этносов из поколения в поколение: через школьные уроки, интерпретирующие историю неоднозначно; через личный опыт прошлых поколений. Перечисленное формирует устойчивые стереотипы, при которых история становится «ареной борьбы» за признание, статус и легитимацию своего присутствия в современности.

При этом мы считаем второстепенным фактором этнополитического конфликта этничность как таковую (то есть характеристику, присущую человеку от рождения), соглашаясь с той точкой зрения, что ключевой особенностью этнополитического конфликта выступает не сама этнич-ность, а ее использование как средства мобилизации и выражения политических требований: политической автономии, особого языкового статуса, признания и др. (Семененко и др., 2023).

С целью эмпирического подтверждения либо опровержения выдвинутых гипотез нами был проведен контент-анализ региональных цифровых медиа Республики Башкортостан на период с апреля 2023 г. по январь 2024 г.

В исследование мы включили 103 публикации, обнародованные в пяти цифровых массмедиа рассматриваемого субъекта РФ: «Ufa1.ru», ИА «Башинформ», «МедиаКорСеть», «Пруфы», «МК в Башкортостане» в период с апреля 2023 г. по февраль 2024 г. Выбор данных средств массовой информации обусловлен несколькими параметрами (индекс цитируемости, жанр, тональность, а также форма собственности), сочетание которых отражает широкий спектр медиасреды республики Башкортостан, что позволяет провести прозрачный, сбалансированный и репрезентативный анализ. ИА «Башининформ» представляет собой официальное информационное агентство региона, тесно связанное с государственными структурами, а следовательно, оно демонстрирует формальный дискурс и интерпретирует повестку с позиции властей. «Ufa1.ru» и «Пруфы» позиционируются как независимые медиаплощадки и нередко транслируют критически настроенную агенду. «МедиаКорСеть» и «МК в Башкортостане» занимают промежуточную позицию, публикуя материалы с нейтральной или умеренно аналитической тональностью.

Нами был задействован инструментарий количественного и качественного контент-ана-лиза, методика применения которого нашла подробное отражение в трудах А.А. Дельгадо (Дельгадо, Гриценко, 2020), Г.Д. Лассвелла (Лассвелл, 2011) и др. Для подсчета частоты упоминаний ключевых лексем использовалось веб-приложение Voyant Tools, которое обеспечило ряд визуальных и аналитических преимуществ, среди которых: автоматизированная обработка больших текстовых массивов, визуализация результатов в виде графиков, диаграмм и облаков слов, доступность и удобство использования.

В диапазоне локального медиаполя, освещающего этнополитический конфликт в Башкирии, можно выделить следующие единицы анализа, за которыми установлены синонимичные ряды, классифицированные по эмоциональной тональности: баймакские протесты, дело Ф. Ал-сынова, Ишмурзинское выступление, призывы к отставке Р. Хабирова, национализм.

Результаты . Массовые протесты в г. Баймаке начались в ответ на возбуждение уголовного дела по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)1 против Фаиля Алсынова2 – башкирского общественного деятеля и организатора БОО «Башкорт»3, которая выдвигала инициативу введения национальных квот во властных структурах и приоритетное закрепление ведущих должностей за представителями башкирского народа, открыто транслировала требования о сецессии республики от России, а также поддерживала связи с другими националистическими объединениями в Казахстане и Турции. Поводом для обвинения послужило выступление ее лидера на митинге в селе Ишмурзино, где прозвучали лозунги с критикой незаконной золотодобычи на горном хребте Ирандык. Помимо ярких слоганов и призывов, активист выкрикнул националистически направленное выражение по отношению к лицам других эт-ничностей, что было расценено как разжигание межнациональной розни – Ф. Алсынова приговорили к четырем годам лишения свободы. Череда описанных событий вызвала волну массовых протестов по всему региону, которые приобрели окраску этнополитической конфронтации, сопровождаясь лозунгами в защиту башкирской идентичности и требованиями отставки главы республики (Габдрафиков, 2024). Очевидно, что агрессивное публичное недовольство являлось не случайным пароксизмом, а результатом множества накопленных противоречий: нерешенные экологические вопросы, культурно-этническая дисгармония, региональный управленческий кризис, политическое давление. Ведущую роль в эскалации данного столкновения сыграли локальные медиаплатформы, которые диктовали свои интерпретации происходящему, формируя символические установки «свой – чужой», «что есть справедливость, а что – угроза?». Данное обстоятельство и обусловило выбор объекта и методов настоящего исследования.

Проведенный контент-анализ (табл. 1) позволил не только определить частотное распределение ключевых лексем в медиасреде Башкирии, но и распознать неявные сигналы, транслируемые средствами массовой информации (СМИ) в отношении этнополитического конфликта (Кирпиков, 2018: 69). Полученные данные свидетельствуют о динамичной и многослойной структуре медиарепрезентации, включающей три определяющих уровня: содержание смысловых категорий (значение, заложенное в каждую лексическую единицу), тональная маркировка, общий тематический контекст (одно и то же выражение может интерпретироваться разнообразно в зависимости от того, какой концепции придерживается то или иное информационное агентство).

На основании сведений, представленных в табл. 1, можно сделать ряд весомых выводов о специфике медийного освещения баймакских событий. Во-первых, превалирование лексем с негативной окраской задает вектор делегитимации протестной активности. Частое использование таких терминов, как «массовые беспорядки» (58 упоминаний), «уголовное преследование» (24 упоминания), «митинг» (89 упоминаний), «экстремизм» (22 упоминания) указывает на тенденции трактовок массового недовольства через призму потенциальной угрозы общественной безопасности, а также моделирования образа митингующих как девиантов и источник социальной дестабилизации в регионе, а зачинщика конфликта – как основного провокатора этнополитического раскола. Во-вторых, не менее значимыми являются нейтральные обозначения («акции протеста», «дело о возбуждении ненависти либо вражды», «организация “Башкорт”», «речь»), которые отражают номинальное закрепление происходящих событий при сохранении дистанции и нейтралитета. Данные маркеры не обладают яркой оценочной нагрузкой, создают купол объективности и баланса, что характерно для новостных порталов, пытающихся минимизировать негативные последствия политизации конфликта. В-третьих, позитивная тональность лексем соблюдается преимущественно в пределах этнической повестки («акция за сохранение Куштау», «борьба за права башкир», «патриотизм», «сход против золотодобычи», «поддержка Фаиля

Алсынова»), что демонстрирует стремление к сохранению культурной идентичности башкирского народа. Частотность положительных формулировок низка (от 10 до 18 упоминаний на каждую лексическую единицу), поскольку медиапространство интенсивно заполняется негативными и нейтральными индикаторами, следовательно, остается мало места, чтобы представить волнения как адекватное проявление гражданской позиции. Соответственно, в данном случае медиаобраз организатора схода в селе Ишмурзино представляется сквозь призму этнокультурной интеграции, репрезентируя его как общественного деятеля, защитника исторической памяти, активиста, который борется за права башкирского народа, экологическое процветание региона, культурную автономию. Таким образом, результаты контент-анализа, продемонстрированные в сводной таблице, выявляют курс на редефиницию общественного сопротивления с культурноэкологического на политизированный регистр с акцентом на угрозу общественной стабильности.

Таблица 1 – Частота и тональность употребления лексических единиц в региональных цифровых медиа Республики Башкортостан на период с апреля 2023 г. по январь 2024 г.

Table 1 – Frequency and Tonality of Usage of Lexical Units in Regional Digital Media of the Republic of Bashkortostan for the Period from April 2023 to January 2024

|

Единицы анализа |

Синонимичный ряд, классифицированный по эмоциональной тональности |

|||||

|

негативная |

частота |

нейтральная |

частота |

позитивная |

частота |

|

|

Баймакские протесты – 15 |

Массовые беспорядки |

58 |

Акции протеста |

50 |

Выступления народа |

13 |

|

Противостояние |

3 |

|||||

|

Столкновение |

15 |

|||||

|

Дело Алсынова – 9 |

Уголовное преследование |

24 |

Судебное разбирательство |

6 |

Поддержка Фаиля Алсынова |

12 |

|

Дело о возбуждении ненависти либо вражды |

29 |

|||||

|

Ишмурзинское выступление – 30 |

Митинг |

89 |

Речь |

14 |

Акция за сохранение Куштау |

16 |

|

Сход против золотодобычи |

11 |

|||||

|

Призывы к отставке Хабирова – 10 |

Критика властей |

4 |

Требования граждан |

4 |

Народные лозунги |

2 |

|

Обращения жителей |

8 |

Флешмобы |

9 |

|||

|

Национализм – 50 |

Экстремизм |

22 |

Организация «Башкорт» |

56 |

Борьба за права башкир |

18 |

|

Патриотизм |

12 |

|||||

|

Сепаратизм |

5 |

Сохранение башкирского языка и культуры |

6 |

|||

Фундаментальной частью проведенного исследования является динамика изменения превалирующих смыслов, посредством которых массмедиа освещали конфликт в г. Баймаке. На ранней стадии в опубликованных материалах преобладали нейтральные и позитивные тональности с этническими маркерами, что подчеркивало связь митингов с башкирской идентичностью, защитой природы и культурно-исторических наследий.

На следующей фазе в региональное медиаполе стали вводить уголовно-правовые и политические черты («уголовное преследование», «судебное разбирательство», «беспорядки», «критика властей» и др.), что говорит о постепенной трансформации повестки и сдвига ключевых акцентов. На последних этапах, после вынесения приговора Ф. Алсынову, массовых выступлений у здания суда в г. Уфе и г. Баймаке, в новостном пространстве произошла практически полная политизация риторики («призывы к отставке Р. Хабирова», «сепаратизм», «экстремизм», «митинг» и др.).

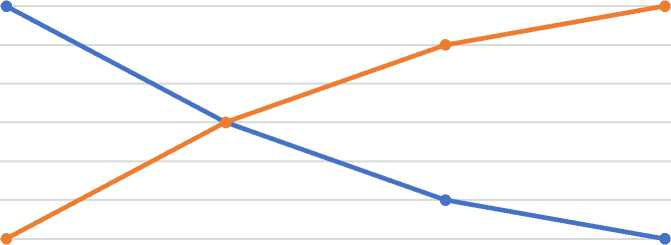

Для углубленной оценки модификаций в локальном медиаполе, освещавшем конфронтацию, был проведен корреляционный анализ интенсивности употребления этнических и политических маркеров на различных стадиях конфликта. Насыщенность индикаторов оценивалась по шкале от 0 до 1, где 0 соответствовал полному отсутствию штампа, а 1 - максимальной выраженности и доминированию того или иного маркера в медиадискурсе.

Данная шкала была выбрана на основании нескольких факторов: прежде всего, подобный формат позволяет преобразовать качественные показатели в количественные для систематизации и обработки данных; во-вторых, унификация полученной информации в единый диапазон делает возможным применение коэффициента корреляции Пирсона (PCC), с помощью которого можно оценить линейную зависимость между двумя параметрами. Интенсивность показателей формируется на основе периодичности употребления соответствующих лексических значений и контекстуальной смысловой нагрузки в отобранных материалах на каждом этапе конфликта.

На рис. 1 представлена динамика трансформации тематических приоритетов по фазам этнополитической конфронтации в г. Баймаке.

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

Интенсивность маркеров

0,1

Начальная фаза (апрель 2023-14 января 2024)

Эскалация (15-17 января 2024)

Пик (18-19 января 2024)

Спад

(20 января 2024 по сегодняшний день)

—•—Этнические маркеры —^— Политические маркеры

Рисунок 1 – Сравнительная динамика интенсивности ключевых лексических индикаторов в региональной медиасреде Башкортостана по основным стадиям конфликта

Figure 1 – Comparative Dynamics of the Intensity of Key Lexical Indicators in Regional Media of Bashkortostan on the Main Stages of the Conflict

Приведенная на рис. 1 диаграмма отражает постепенное вытеснение этнических трендов политическими с развитием общественной напряженности, то есть происходит подмена интерпретации нарративов: от освещения демонстрации как некой модели защиты интересов башкирского народа и экологии к ее представлению как общественно-политической угрозы.

Поскольку массив данных достаточно скромен, корреляционный анализ с коэффициентом Пирсона выполнен с использованием программы Microsoft Excel с применением интегрированной функции =КОРРЕЛ (табл. 2).

Таблица 2 – Расчет коэффициента корреляции Пирсона (РСС)

Table 2 – Calculation of the Pearson Correlation Coefficient (PCF)

|

X |

Y |

|

0,8 |

0,2 |

|

0,5 |

0,5 |

|

0,3 |

0,7 |

|

0,2 |

0,8 |

|

Коэффициент корреляции Пирсона (r) |

–1 |

По данным табл. 2 можно отметить, что PCC между долями этнокультурных и политических маркеров по ходу конфронтации составил –1,0, что по шкале Чеддока указывает на очень высокую силу связи (Баврина, Борисов, 2021: 71). При данном значении по мере возрастания доли политических маркеров в региональном медиаполе Башкирии количество этнических параметров последовательно снижается. Следовательно, подтверждается тезис о том, что на протяжении всего конфликта политически окрашенные нарративы вытесняли этно-экологические из общего медиапространства.

Результаты исследования показывают, что информационная повестка вокруг баймакских событий 2023–2024 гг. конструировалась в рамках значительного смыслового смещения – от локального этнокультурного протеста к общественно-политическому кризису. Полученные данные выявили скрытые интерпретации в региональном освещении конфликта, а также четкую диспропорцию в тональности и частотности ключевых лексем: превалирование негативно окрашенных значений олицетворяет склонность перечня новостных ресурсов к формированию образа митингующих как угрозы стабильности субъекта, а низкая частота позитивных маркеров говорит о том, что пространство, в границах которого протест может интерпретироваться как законная форма гражданской активности, существенно сужается, и у аудитории формируются определенные установки, задающие вектор на восприятие демонстраций как отклонение от нормы, требующее санкций, а не диалога. Описанное явление может означать, что происходит контролируемое моделирование общественного мнения.

Вторым по значимости наблюдением является медиаобраз центральной фигуры и символа баймакского противостояния, который в процессе всей повестки претерпел серьезную трансформацию. Возникнув в информационной среде как активист и защитник башкирской идентичности, пройдя путь эскалации конфликта, он превратился в подстрекателя к экстремизму и нарушителя региональной стабильности. Вышеперечисленное служит основанием полагать, что медийная риторика способна модифицировать образ ведущей личности в зависимости от подобранного контекста.

Систематизированный график динамики интенсивности этнокультурных и политико-правовых маркеров по фазам конфликта (в шкале от 0 до 1) продемонстрировал асимметрию медиариторики: в начальный период этнические индикаторы доминировали на 80 %, но на пике событий ключевые нарративы были отзеркалены и политические показатели достигли своего предела в 0,8, резко сокращая другие до 0,2. На данном этапе политизация публичного поля способствовала утрате первоначального контекста и превратила его в очаг напряженности между обществом и местными властями.

Результаты проведенного корреляционного анализа выявили весьма высокую отрицательную линейную зависимость, при которой по мере увеличения одних маркеров неизменно снижались другие. Данное значение статистически значимо и позволяет подтвердить гипотезы о вытеснении одних нарративов другими.

Заключение . Проведенное исследование показало, что медиаполе Республики Башкортостан носит неоднородный характер, то есть различные региональные цифровые новостные агентства разнообразно интерпретируют произошедшие события (сход против золотодобычи в Ишмурзино, возбуждение уголовного дела по разжиганию межнациональной розни, акции протеста, требования отставки главы региона) и подают их в массы, окрашивая специфическими тонами. В одних СМИ преобладают политико-правовые подходы к иллюстрации конфронтации (акцентирование на массовых арестах, правонарушениях, экстремистской деятельности, критике властей региона), в других прослеживаются медиативные и интеграционные нарративы, учитывающие этническую составляющую противостояния. Следовательно, в медиапространстве Башкирии выстраиваются две параллельные друг другу линии повествования: одна делегитимирует и нейтрализует протестные движения, а вторая пытается их истолковать через спектр этнокультурных и экологических аспектов. Упомянутая конкуренция нарративов констатирует тот факт, что местные массме-диа не просто фиксируют баймакские события, а создают арену, в границах которой представляются разнообразные интерпретации происходящего аудитории, что в свою очередь влияет на оценку конфликта. Вышеперечисленное делает региональную медиасреду Башкирии не только объектом исследования, но и модификатором эволюции этнополитической конфронтации.