Медицинские последствия аварии на Чернобыльской АЭС

Автор: Галстян И.А., Надежина Н.М., Суворова Л.А., Каширина О.Г., Нугис В.Ю.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Гигиена

Статья в выпуске: 4 т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучение отдаленных последствий острой лучевой болезни (ОЛБ), развившейся у пострадавших во время аварии на ЧАЭС. Материал и методы. В результате аварии пострадало 237 человек, у 134 из них был установлен диагноз ОЛБ. Динамическое наблюдение подразумевало тщательное ежегодное обследование в условиях стационара. Результаты. В первые 1,5-2 года после перенесенной ОЛБ среднегрупповые показатели периферической крови вернулись к норме. Однако у многих больных отмечались преходящие умеренно выраженные цитопенические состояния. Гранулоцитопения, тромбоцитопения, эритроцитопения и лимфоци-топения наиболее часто наблюдались в первые 5 лет после аварии. Впоследствии их частота уменьшалась. У 11 больных выявлена лучевая катаракта, пороговой дозой для ее развития является доза 3,2 Гр. Отдаленные последствия местных лучевых поражений (МЛП) варьировали от легкой сглаженности кожного рисунка до выраженных фиброзно-рубцовых изменений, контрактур, упорно рецидивирующих поздних лучевых язв. За все годы наблюдения нам известно о 8 солидных опухолях, включая 2 рака щитовидной железы. Было выявлено 5 онкогематологических заболеваний. За 29 лет умерли от различных причин 26 человек, перенесших ОЛБ. Заключение. Состояние здоровья пострадавших в периоде отдаленных последствий ОЛБ определяется развитием последствий МЛП кожи, радиационных катаракт, онкогематологических заболеваний и присоединением не связанных с перенесенным радиационным воздействием различных соматических заболеваний.

Авария на чернобыльской аэс, лучевые катаракты, местные лучевые поражения, острая лучевая болезнь, отдаленные последствия

Короткий адрес: https://sciup.org/14918212

IDR: 14918212

Текст научной статьи Медицинские последствия аварии на Чернобыльской АЭС

-

1 Введение. Прошло почти 30 лет после аварии на Чернобыльской АЭС — одной из крупнейших техногенных катастроф ХХ века. Три десятилетия — срок вполне достаточный для подведения итогов наблюдения за состоянием здоровья непосредственных участников аварии — 134 человек, перенесших острую лучевую болезнь (ОЛБ), в том числе 59 человек — в сочетании с местными лучевыми поражениями (МЛП). В связи с распадом СССР больные, перенесшие клинически выраженные формы лучевых поражений, оказались в соответствии со своим местом проживания под наблюдением различных медицинских учреждений стран СНГ. В настоящее время основная группа больных живет на Украине, 5 человек — в Российской Федерации и единичные больные — в Республике Беларусь.

В 2006 г. была опубликована монография В. Г. Бе-бешко, А. Н. Коваленко и Д. А. Белого «Острый радиационный синдром и его последствия» [1]. Книга обобщает материалы 15-летнего наблюдения 96 больных, перенесших ОЛБ различной степени тяжести и находившихся с 1991 г. под постоянным наблюдением специалистов Украинского научного центра радиационной медицины (УНЦРМ).

Публикация этой монографии дает возможность сопоставления и в определенной мере объединения и анализа результатов наблюдения группы больных, перенесших ОЛБ в результате аварии на ЧАЭС и проживающих в настоящее время в разных странах. Кроме того, до 2014 г. информация о состоянии здоровья больных украинской группы поступала в ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна.

Цель : изучение отдаленных последствий острых лучевых поражений у пострадавших во время аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 г.

Материал и методы. После верификации в 1991 г. представителями ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна и УНЦРМ диагнозов ОЛБ, установленных участникам аварии на ЧАЭС, из 237 первично зарегистрированных было подтверждено 134. Умерли в периоде разгара заболевания 28 больных ОЛБ (27 в Москве, 1 на Украине). Из 106 выживших до 1990 г. в клинике ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна лечились 83 больных, остальные — в различных медицинских учреждениях Украины. Однако после 1990 г. количество больных под нашим наблюдением значительно сократилось в связи с распадом бывшего СССР.

В табл. 1 и 2 представлены обобщенные данные по числу наблюдавшихся и умерших пациентов, наблюдавшихся в клинике ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна в различные периоды после облучения.

Динамическое наблюдение больных, перенесших ОЛБ в результате аварии на ЧАЭС, включало изучение состояния основных органов и систем органов, критических для действия радиации (кроветворение, хрусталик глаза, щитовидная железа, кожа), выявление признаков соматических и онкогематологических заболеваний, изучение сроков и причин смерти больных, а также оценку их работоспособности.

В работе использованы методы вариационной статистики в виде стандартного пакета программ Biostat. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. Для представления результатов использовались: М — выборочное среднее, σ — среднее квадратичное отклонение, m — ошибка среднего.

Результаты. Показатели периферической крови. Изучение показателей периферической крови, про-

Таблица 1

|

Лучевые поражения |

Острый период (100 дней после аварии) |

1986 — 1990 гг. |

1991 — 1995 гг. |

1996 — 2000 гг. |

2001 — 2005 гг. |

2006 — 2015 гг. |

|

ОЛБ 1 |

23 |

26 |

8 |

1 |

2 |

1 |

|

ОЛБ 2 |

43 |

42 |

16 |

5 |

4 |

4 |

|

ОЛБ 3 |

14 |

14 |

5 |

3 |

3 |

3 |

|

ОЛБ 4 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

МЛП |

54 |

40 |

18 |

5 |

5 |

3 |

|

Умершие |

28 |

3 |

7 |

4 |

7 |

5 |

Таблица 2

|

Показатели крови |

Количество больных |

|

Эритроциты (×1012/л) |

|

|

<4,0 |

10 (8,7%) |

|

>5,0 |

11 (8,9%) |

|

Гемоглобин (г/л) |

|

|

<130,0 |

10 (8,7%) |

|

>160,0 |

19 (16,6%) |

|

Лейкоциты (×109/л) |

|

|

< 4,0 |

14 (12,2%) |

|

>9,0 |

10 (8,7%) |

|

Нейтрофилы (×109/л) |

|

|

< 2,0 |

15 (13,1%) |

|

> 5,5 |

8 (7,0%) |

|

Лимфоциты (×109/л) |

|

|

< 1,2 |

12 (10,5%) |

|

> 3,0 |

6 (5,2%) |

|

Тромбоциты (×109/л) |

|

|

< 180,0 |

26 (22,7%) |

|

> 320,0 |

4 (3,5%) |

Частота отклонений в показателях периферической крови, выявленных в УНЦРМ,% [1]

Таблица 3

|

Гематологический синдром |

Группы обследованных |

||

|

ОЛБ I |

ОЛБ II |

ОЛБ III |

|

|

Гранулоцитопения |

43,3 |

51,7 |

36,4 |

|

Лимфоцитопения |

76,7 |

82,8 |

54,5 |

|

Тромбоцитопения |

76,7 |

51,7 |

27,3 |

|

Эритроцитопения |

66,7 |

79,3 |

90,9 |

|

Нейтрофилез |

6,7 |

24,1 |

18,2 |

|

Лимфоцитоз |

30,0 |

27,6 |

45,5 |

Количество больных, перенесших лучевые поражения различной степени тяжести, наблюдавшихся в клиническом отделе ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна

Частота отклонений показателей крови от нормальных значений в отдаленном периоде ОЛБ (ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна)

веденное в сроки: первые 1,5–2 года после аварии, 2–5 лет, 5–10 лет, 10–20 лет (УНЦРМ — 10–15 лет) на разных по численному составу когортах больных привело к сходным результатам как на Украине, так и в Москве. В течение первых 1,5–2 лет после аварии показатели периферической крови у большинства больных вернулись к норме. Однако у многих больных на этом фоне отмечались преходящие умерен- ные цитопенические состояния. Гранулоцитопения, тромбоцитопения, эритроцитопения и лимфоцито-пения наиболее часто наблюдались в первые 5 лет после аварии. В эти сроки частота их максимальна. В течение последующих 20 лет наблюдалось постепенное уменьшение частоты цитопений.

Необходимо отметить, что в группе, наблюдаемой украинскими специалистами, частота цитопениче-

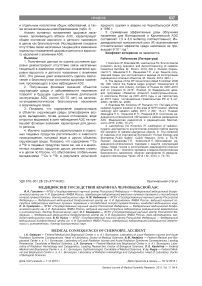

Рис. 1. Зависимость длительности латентного периода развития лучевой катаракты от дозы воздействия в группе пострадавших в результате аварии на ЧАЭС

ских состояний значительно выше, чем в московской группе (табл. 2, 3). Вполне возможно, что этот феномен может быть связан как с большим количеством наблюдений в группе УНЦРМ, так и с использованием менее жестких критериев цитопении.

По данным исследователей ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна, наиболее долго у больных выявляется тромбоцитопения. Количество тромбоцитов практически полностью нормализуется только к 20-му году после аварии (табл. 4).

Лучевые катаракты. Исследования офтальмологов ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна подтверждают общепризнанную зависимость развития лучевой катаракты от дозы облучения, а также отсутствие связи латентного периода ее развития от возраста больного в момент облучения. В связи с тем что у большинства больных, перенесших ОЛБ средней и тяжелой степени, лучевые катаракты развивались в первые годы после аварии на ЧАЭС и в основном диагностировались в клинике ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна, уместно привести график зависимости латентного периода лучевой катаракты от дозы радиационного воздействия, основанный на данных 11 больных (рис. 1).

После 1999 г. в группе больных, наблюдаемых в Москве, лучевые катаракты не выявлялись.

Расхождение данных двух групп исследователей (Украина, Москва) наблюдается в отношении пороговых величин дозы облучения для лучевой катаракты. По данным исследователей ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна, порогом для развития лучевой катаракты при гамма- и жестком бета-воздействии во время аварии на ЧАЭС является доза 3,2 Гр, тогда как исследователи УНЦРМ [1] наблюдали развитие лучевых катаракт при поглощенных дозах менее 1 Зв.

Эти различия прежде всего связаны с различиями в критериях диагностики лучевой катаракты, принятых в этих клиниках, а также с предположением представителей американской и украинской школ специалистов в области радиационной медицины о развитии лучевой катаракты от сколь угодно малых доз облучения, разрабатываемым B. Worgul и украинскими офтальмологами [2–4]. По данным литературы [5], развитие лучевой катаракты может наблюдаться при дозах не менее 1 Гр. В то же время в наиболее крупных и долговременных исследованиях больных, перенесших ОЛБ, в качестве катарактогенных, как правило, обсуждаются дозы гамма-облучения от 2 Гр и выше [6–8].

Показатели крови в различные временные периоды у лиц, перенесших ОЛБ, (без учета первых 1,5 лет) (ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна)

Таблица 4

|

Показатели крови |

1,5–5 лет М±σ m |

10 лет М±σ m |

20 лет М±σ m |

|

Эритроциты (1012/л) |

4,55±0,43 0,015 |

4,36±0,45 0,02 |

4,45±0,50 0,025 |

|

Лейкоциты (109/л) |

5,94±2,671 0,078 |

6,52±3,041 0,125 |

6,43±3,17 0,15 |

|

Палочкоядерные нейтрофилы (109/л) |

0,21±0,31 0,01 |

0,28±0,36 0,015 |

0,24±0,42 0,02 |

|

Сегментоядерные нейтрофилы (109/л) |

3,07±1,762 0,05 |

3,34±1,72 0,015 |

3,26±1,75 0,08 |

|

Лимфоциты (109/л) |

1,92±0,983 0,03 |

2,04±0,673 0,028 |

1,99±1,09 0,05 |

|

Тромбоциты (109/л) |

213,59±52,154 1,52 |

223,15±71,584 5 2,58 |

253,94±101,225 4,93 |

П р и м еч а н и е : статистически достоверные различия между теми или иными группами больных обозначены цифровыми индексами 1–5 — p<0,05.

Кроме того, в монографии В. Г. Бебешко и соавт. [1] отвергается достоверная связь между развитием лучевой катаракты и бета-воздействием. Расчеты, проведенные сотрудником ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна И. А. Гусевым [9], свидетельствуют о том, что доза бета-облучения лица и глаз более 6 Гр вносит существенный вклад в развитие радиационной катаракты.

Щитовидная железа. По результатам радиометрии щитовидной железы, проведенной у 81 больного в остром периоде ОЛБ, только у одного пострадавшего, перенесшего ОЛБ III, поглощенная доза достигла 11 Гр. У остальных обследованных она была заведомо ниже. При этом, по данным В. Г. Бе-бешко и соавт. [1], у 15 больных, перенесших ОЛБ, в 1986 г. отмечался «лабораторный» гипотиреоз. В 1987 г. у большинства из них наступила нормализация показателей Т 3 Т 4 ТТГ, но у 3 больных в последующие годы наблюд, ал, ись умеренно выраженные лабораторные и клинические признаки гипотиреоза.

Среди больных, наблюдавшихся в ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна, лабораторные признаки нарушения функции щитовидной железы отмечались в основном в первые 5 лет после аварии: гипотиреоз у 4 из 83 больных (4,8%), гипертиреоз у 1 (1,2%). В течение последних 7 лет наблюдения (2001–2007) гипотиреоз по лабораторным признакам выявлен только у одного из 10 больных. При этом частота выявления узлового зоба с течением времени постепенно увеличивалась (от 1 случая в первые 5 лет до 4 в 2001–2007 гг.). В московской группе один пациент был оперирован по поводу многоузлового зоба. Среди больных, наблюдаемых в УНЦРМ, 2 пациента оперированы по поводу рака щитовидной железы.

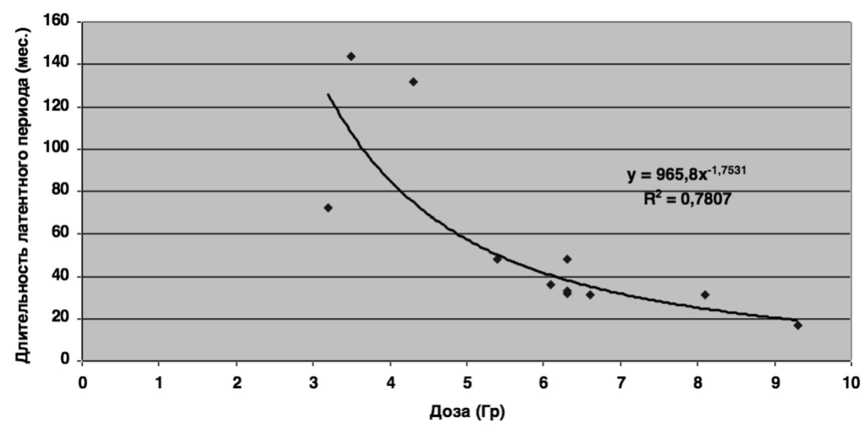

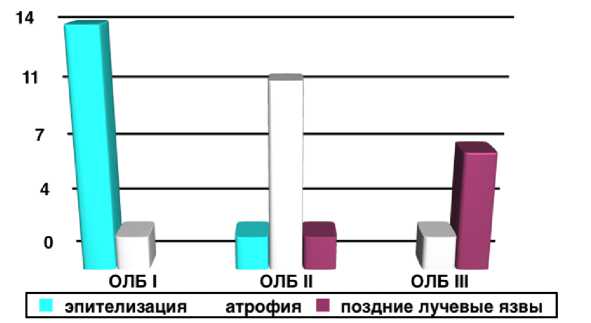

Местные лучевые поражения. К 2005 г. под наблюдением двух медицинских учреждений состояло 38 больных с последствиями МЛП (33 — УНЦРМ и 5 — ГНЦ-ИБФ). Ампутации по поводу последствий МЛП произведены у 3 больных: у 1 больного, наблюдаемого в УНЦРМ, ампутация голени и ампутация 1 пальца правой стопы; у 2 больных, находящихся под наблюдением клиники ГНЦ ФМБЦ им А. И. Бурназяна, малые сегменты конечностей (фаланга, палец). Характер и тяжесть последствий в отдаленном периоде связаны с тяжестью раневого процесса в остром периоде. В отдаленном периоде у больных, перенесших МЛП I степени, отмечается атрофия кожи различной степени выраженности от легкой сглаженности кожного рисунка до более выраженных изменений. Легкие атрофические изменения кожи, по данным других, более продолжительных иссле- дований (до 50 лет) [10], в дальнейшем практически полностью исчезают. При МЛП II степени — выраженная атрофия кожи, очаги гипо- и гиперпигментации, гиперкератоз, телеангиоэктазии, рубцовые изменения, лучевой фиброз, поздние лучевые язвы. При МЛП III–IV степени — фиброзно-рубцовые изменения, контрактуры, незаживающие первичные лучевые язвы, упорно рецидивирующие поздние лучевые язвы. По данным Окладниковой Н. Д. и соавт. [10], эти язвы могут рецидивировать и спустя 32–46 лет после аварии. Однако введение в 90-е годы ХХ столетия кожной аутопластики с использованием микрохирургической техники позволило в значительной степени решить проблему лечения рецидивирующих поздних лучевых язв, по крайней мере, у 5 больных с последствиями МЛП, пострадавших на ЧАЭС, наблюдающихся в ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна. Повторных операций по поводу рецидивов поздних лучевых язв одной и той же локализации не отмечалось.

В 2011 г. у больного с последствиями МЛП II– III степени, постоянно проживающего на Украине, в ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна была произведена операция иссечения поздней лучевой язвы на передней поверхности правого бедра. При гистологическом исследовании операционного материала был обнаружен высокодифференцированный плоскоклеточный рак.

Последствия МЛП различной степени тяжести приведены на рис. 2.

На рис. 3 представлены отдаленные последствия МЛП у больных, перенесших ОЛБ различной степени тяжести. К сожалению, в тексте монографии [1] не приведены данные о степени тяжести МЛП у этих больных. В то же время имелась вполне определенная сопряженность тяжести ОЛБ и МЛП. На рис. 3 видно, что наиболее тяжелые и многочисленные последствия МЛП наблюдались у лиц, перенесших ОЛБ тяжелой степени.

Соматические заболевания . Результаты анализа выявляемости по данным стационара различных соматических заболеваний представлены на рис. 4. В первые 5 лет после аварии в результате тщательного обследования в условиях стационара у многих больных было уже диагностировано значительное количество заболеваний: от 13,25% (болезни органов дыхания) до 72,2% (заболевания желудочнокишечного тракта). В течение 2-го и 3-го периодов наблюдения выявляемость новых заболеваний закономерно снизилась, а затем в течение 4-го периода (15–20 лет) достигла максимума (в относительных

Рис. 2. Отдаленные последствия МЛП у лиц, перенесших ОЛБ в результате аварии на ЧАЭС (по данным ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна)

Рис. 3. Отдаленные последствия МЛП у лиц, перенесших ОЛБ в результате аварии на ЧАЭС (по данным УНЦРМ) [1]

Рис. 4. Динамика заболеваемости (по данным стационара) болезнями ЖКТ, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, болезнями органов дыхания в отдаленном периоде после перенесенной ОЛБ

величинах) в основных группах заболеваний (30% — заболевания органов дыхания, 90% — патология желудочно-кишечного тракта, 100% — заболевания сердечно-сосудистой системы). Выявление новых заболеваний закономерно связано с увеличением среднего возраста наблюдаемой группы на 25 лет.

При этом особый интерес представляет динамика таких закономерно учащающихся с возрастом пациента заболеваний, как ишемическая болезнь сердца (ИБС), гипертоническая болезнь (ГБ) и нейроциркуляторная дистония (НЦД). Для обеих рассматриваемых групп больных характерной являлась возрастная динамика впервые выявленных заболеваний сердечно-сосудистой системы. При НЦД пик выявления приходится на первые 5 лет после аварии — 46,98% больных (30,3%, по данным УНЦРМ), затем частота постепенно уменьшается до 10,0% больных в 3-м периоде наблюдения и достигает полного отсутствия новых заболеваний в 4-м временном интервале (17,6 и 4,8% соответственно, по данным УНЦРМ). В то же время выявляемость ГБ и ИБС с течением времени увеличивается от 4,8 и 6,02% в 1-м периоде (28,8 и 6,1% соответственно, по данным УНЦРМ) до 30,0 и 20,0% в 4-м периоде (69,8 и 19,0% соответственно, по данным УНЦРМ).

Сходные закономерности выявлены и в более ранних работах, посвященных изучению структуры заболеваний у лиц, перенесших ОЛБ [11–14].

Неврологические заболевания. Динамическое неврологическое обследование выявило только признаки умеренно выраженного астено-невротического синдрома, что подтверждено динамическими психофизиологическими исследованиями [15].

Новообразования . За все годы наблюдения у больных, перенесших ОЛБ различной степени тяжести, обнаружено 8 солидных опухолей: рак почки, выявленный в 1992 г. у больного, перенесшего ОЛБ II (ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна), рак сигмовидной кишки, диагностированный в 1997 г. у больного, перенесшего ОЛБ I (УНЦРМ), 2 рака щитовидной железы (больные перенесли ОЛБ II, опухоли выявлены в 2000 г. в УНЦРМ), злокачественная невринома челюсти в 2004 г. у больного, перенесшего ОЛБ II (УНЦРМ), рак мочевого пузыря в 2008 г. у больного, перенесшего ОЛБ II (УНЦРМ), язва-рак у больного, перенесшего ОЛБ II и МЛП II–III (ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна, 2011 г.) и рак предстательной железы в 2014 г. у больного, перенесшего ОЛБ II (ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна). Злокачественные новообразования щитовидной железы среди 10 больных, наблюдавшихся с 1986 г. в ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна, обнаружены не были. У 2 больных, перенесших ОЛБ III–IV степени, наблюдались множественные база-лиомы кожи (ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна). Латентный период развития злокачественных новообразований в группе лиц с ОЛБ составлял в среднем 17,4±2,6 года, средний возраст 53,8±4,1 года.

Среди больных, наблюдавшихся в УНЦРМ, 5 солидных опухолей отмечено у лиц с неподтвержденной ОЛБ (группа сопоставления).

В изучаемой группе больных, перенесших ОЛБ вследствие аварии на ЧАЭС, выявлено 3 случая мие-лодиспластического синдрома (ОЛБ III в 1993 г., ОЛБ III в 1995 г., ОЛБ I в 1996 г., УНЦРМ), один острый ми-еломонобластный лейкоз (ОЛБ II в 1998 г., УНЦРМ)

Структура причин смерти перенесших ОЛБ в результате аварии на ЧАЭС

Таблица 5

|

Причина смерти |

Количество умерших |

Возраст умерших (лет) |

Время после аварии (лет) |

|

Заболевания сердечно-сосудистой системы |

11 (42,3%) |

64,3±4,7 34–88 |

15,5±2,4 4–26 |

|

Онкогематологические заболевания |

5 (19,2%) |

51±3,7 42–64 |

11,4±3,7 2–23 |

|

Солидные новообразования |

2 (7,7%) |

53, 65 |

18, 11 |

|

Заболевания легких |

3 (11,5%) |

58,0±11,2 43–80 |

9,0±4,9 1–18 |

|

Заболевания печени |

3 (11,5%) |

46,7±1,2 45–49 |

15,0±4,6 9–24 |

|

Травма |

2 (7,7%) |

53, 51 |

9,16 |

|

Все умершие |

26 |

57,6 ± 2,7 |

13,2±1,3 |

и один хронический миелолейкоз (ОЛБ III в 2007 г., ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна). Средний возраст заболевших 52,6±6,8 года, средний латентный период 11,8±4,77 года.

Причины смерти. За 29 лет умерли от различных причин 26 человек, перенесших ОЛБ (табл. 5), и 13 больных из группы сопоставления [1].

В структуре причин смерти обращают на себя внимание 5 случаев верифицированных онкогематоло-гических заболеваний среди перенесших ОЛБ (ОЛБ II–III степени у 4 человек и у одного, перенесшего ОЛБ I степени). Один случай гипопластической анемии выявлен у больного с неподтвержденной ОЛБ в ближайший срок после облучения (12 дней) (спонтанное заболевание). Остальные причины смерти не отличались от таковых у необлучаемого населения.

Средняя продолжительность жизни умерших больных ОЛБ составила 57,6±2,7 года, что ниже средней продолжительности жизни мужчин России в 2014 г. (65,3 года) (сайт Федеральной службы государственной статистики — . Подобное снижение получено в значительной мере за счет травматических смертей и смертей в связи с злоупотреблением алкоголем молодыми мужчинами.

Трудоспособность. Подавляющее большинство пациентов признано инвалидами с ограничением не только специальной, но и общей работоспособности. Немногие случаи возвращения к работе не коррелировали с тяжестью перенесенных ОЛБ и МЛП и зависели от социальной установки личности пациента и компетентности врачей [1, 11–13].

Обсуждение. Многолетняя динамика показателей периферической крови у больных, перенесших ОЛБ в результате аварии на ЧАЭС, оцененная двумя независимыми группами исследователей, характеризовалась одинаковой направленностью. Максимальная частота цитопенических состояний в группе больных выявлялась в ближайшие годы после перенесенного радиационного воздействия, постепенно уменьшаясь к 15–20-му году наблюдения. Обращает на себя внимание большая частота отклонений показателей периферической крови, выявленная украинскими исследователями [1]. Вполне возможно, что этот феномен может быть связан как с большим количеством наблюдений в группе УНЦРМ, так и с использованием менее жестких критериев цитопении. Различия в оценках пороговых доз для развития лучевой катаракты в УНЦРМ и Центре прежде всего связаны с различиями в критериях ее диагностики, принятых в этих клиниках, а также с предположением представителей американской и украинской школ специалистов в области радиационной медицины о развитии лучевой катаракты от сколь угодно малых доз облучения, разрабатываемым B. Worgul и украинскими офтальмологами [2–4]. По данным литературы [5], развитие лучевой катаракты может наблюдаться при дозах не менее 1 Гр. В то же время в наиболее крупных и долговременных исследованиях больных, перенесших ОЛБ, в качестве катарактогенных, как правило, обсуждаются дозы гамма-облучения от 2 Гр и выше [6–8]. Кроме того, в монографии В. Г. Бебешко и соавт. [1] отвергается достоверная связь между развитием лучевой катаракты и бета-воздействием. Расчеты, проведенные сотрудником Центра И. А. Гусевым [9], свидетельствуют о том, что доза бета-облучения лица и глаз в дозе более 6 Гр вносит существенный вклад в развитие радиационной катаракты. Характер и тяжесть последствий МЛП в отдаленные сроки связаны с тяжестью раневого процесса в остром периоде. В отдаленном периоде у больных, перенесших МЛП I степени, отмечается атрофия кожи различной степени выраженности от легкой сглаженности кожного рисунка до более выраженных изменений. Легкие атрофические изменения кожи, по данным других, более продолжительных исследований (до 50 лет) [10], в дальнейшем практически полностью исчезают. При МЛП II степени регистрируются выраженная атрофия кожи, очаги гипо- и гиперпигментации, гиперкератоз, телеангиоэктазии, рубцовые изменения, лучевой фиброз, поздние лучевые язвы. При МЛП III–IV степени — фиброзно-рубцовые изменения, контрактуры, незаживающие первичные лучевые язвы, упорно рецидивирующие поздние лучевые язвы. По данным Окладниковой Н. Д. и соавт. [10], эти язвы могут рецидивировать и спустя 32–46 лет после аварии. Однако введение в 90-е годы ХХ столетия кожной аутопластики с использованием микрохирургической техники позволило в значительной степени решить проблему лечения рецидивирующих поздних лучевых язв по крайней мере у 5 больных с последствиями МЛП, пострадавших на ЧАЭС, наблюдающихся в Центре. Повторных операций по поводу рецидивов поздних лучевых язв одной и той же локализации не отмечалось. Уникальным является наблюдение развития высокодифференцированного плоскоклеточного рака в длительно существующей нелеченой поздней лучевой язве, развившейся в результате острого радиационного воздействия. Проведенное исследование подтвердило данные более ранних работ [11–14], демонстрирующих отсутствие радиационно обусловленной специфики в развитии соматической патологии в отдаленные сроки и в причинах смерти у больных, перенесших ОЛБ. Присоединение соматических заболеваний подчиняется общепопуляционным законам и прежде всего связано с закономерным увеличением возраста пострадавших [11–14].

Заключение. За 30 лет, прошедших с момента аварии на ЧАЭС, среди 106 больных, выживших в остром периоде ОЛБ, в отдаленном периоде умерли 26 человека (24,5%). Средняя продолжительность их жизни — 58 лет — существенно ниже таковой для мужского населения России в целом (65 лет). Причины смерти в этой когорте больных ОЛБ соответствуют таковым в общей популяции. Однако обращает на себя внимание частота онкогематологических заболеваний, что при спонтанной частоте развития лейкозов, равной 4–6 случаям на 100 тыс. человек, может быть оценена как ее значительное превышение. У всех 5 больных эти заболевания были основными причинами смерти. При этом развитие миелодиспластического синдрома и лейкозов произошло у пострадавших, у которых не было отмечено полного восстановления кроветворения после облучения. В то же время средние групповые показатели крови у лиц, перенесших ОЛБ различной степени тяжести, в течение 20 лет наблюдения были практически восстановлены. При индивидуальном анализе у ряда лиц наблюдались преходящие цитопении. Основными причинами инвалидизации больных в периоде отдаленных последствий являются лучевые катаракты и последствия МЛП. Проведенное исследование подтвердило, что развитие лучевой катаракты является дозовозависимым, но отсроченным по времени проявления эффектом радиации. Пороговой для развития лучевой катаракты в группе пострадавших на ЧАЭС была доза около 3 Гр. Длительность латентного периода развития лучевой катаракты находится в обратной зависимости от величины дозы облучения. Наиболее тяжелыми последствиями МЛП являются рецидивирующие поздние лучевые язвы и лучевой фиброз. Дозы воздействия на щитовидную железу, по данным радиометрии, у всех больных, перенесших ОЛБ вследствие аварии на ЧАЭС, кроме одного, были заведомо меньше поражающих для этого органа (10 Зв). При этом в течение первого года после аварии у 4,8–16% больных отмечались лабораторные признаки гипотиреоза без клинических его проявлений. В течение последующих лет произошло полное восстановление функции щитовидной железы. В то же время на фоне учащения случаев узлового зоба (от 1,2 до 30,0%) в 2000 г. у 2 больных, перенеcших ОЛБ II, наблюдалось развитие рака щитовидной железы. Развитие соматических заболеваний в периоде отдаленных последствий ОЛБ у больных, пострадавших во время аварии на ЧАЭС, прежде всего подчиняется общепопуляционным закономерностям (влияние возраста, наследственности, диетических факторов и др.) и не имеет специфики, связанной с действием радиации.

Список литературы Медицинские последствия аварии на Чернобыльской АЭС

- Бебешко В.Г, Коваленко A.H., Белый Д.А. Острый радиационный синдром и его последствия. Тернополь: ТГМУ Укрмедкнига, 2006; 435 с.

- Fedirko P. Radiation cataract as late manifestation of ionizing irradiation exposure at victims of the Chernobyl catastrophe Ocular Radiation Risk Assessment in Populations Exposed to Environmental radiation Contamination. Kyiv: Nato advanced research workshop, 1997; p. 59

- Worgul B. The ophtalmological considerations for eye studies of populations exposed to ionizing radiation-an overview Ocular Radiation Risk Assessment in Populations Exposed to Environmental radiation Contamination. Kyiv: Nato advanced research workshop, 1997; p. 15

- Worgul BV, KundievYI,Sergiyenko NM,etal. Cataracts among Chernobyl Clean-up Workers: Implications Regarding Permissible Eye Exposures Radiation Research 2007; 167: 233-243

- Техногенное облучение и безопасность человека: медицинские последствия облучения/под ред. Л.А. Ильина. М: ИздАТ, 2006; с. 43-74

- Михайлина Т.H., Виноградова М.Е. О формировании лучевой и инволюционной катаракт у человека при радиационном воздействии. Вестник офтальмологии 1992; 108 (1): 40-44

- Haдежина H.M., Галстян И.А., Савицкий А.А. и др. Отдаленные последствия острой лучевой болезни. Медицинская радиология и радиационная безопасность 2003; 48 (3): 17-27

- Choshi К. Atomic bomb cataracts. Effects of A-bomb Radiation on the human body: I. Shigematsu, О Ito, N. Kamada, M.Akiama, H.Sasaki (eds.). Singapore: Harwood Academic Publishers GmbH, 1995; p. 172-180

- Гуськова А.К., Гусев И.А. Ретроспективный анализ клинико-дозиметрических соотношений при радиационных авариях. В кн.: 3-й Международный симпозиум «Хроническое радиационное воздействие: медико-биологические эффекты», 24-26.10.2005, Челябинск.

- Окладникова H.Д., Еманова E.A., Гуськова А.К. и др. Последствия и исходы профессиональных лучевых ожогов. Мед. радиология и рад. безопасность 2003; 48 (2): 35-41

- Гуськова А.К. Медицинские последствия аварии на ЧАЭС: уроки на будущее: К 20-летию аварии на Чернобыльской АЭС. М.: ГНЦ-ИБФ, Комтехпринт, 2011; с. 12-18

- Гуськова А.К. Опыт оценки состояния здоровья лиц, вовлеченных в аварийную ситуацию. В кн.: Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС: состояние здоровья: Материалы Всемирной организации здравоохранения; Международная программа по изучению медицинских последствий аварии на Чернобыльской АЭС (IPHECA). М.: ИздАТ, 1995; с. 92-97

- Гуськова А.К. Десять лет после аварии на ЧАЭС (ретроспектива клинических событий и мер по преодолению последствий). Клиническая медицина 1996; 74 (3): 5-8

- Окладникова H.Д., Пестерникова B.C., Сумина M.B. и др. Последствия и исходы острой лучевой болезни человека (40-45 лет наблюдения). Вопросы радиационной безопасности 1999; (2): 16-22.