Медицинское обслуживание сельских жителей Красноярского края в 1960-1980-х гг

Автор: Аксенова М.Н.

Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau

Рубрика: История

Статья в выпуске: 3 (13), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуются некоторые черты медицинского обслуживания в сельской местности Красноярского края в 1960-1980-х гг. как составляющие истории повседневности региона, а также фактора развития его населения. При помощи архивных данных уточняются особенности функционирования и развития системы здравоохранения в красноярской деревне, главным образом недостатков материально-технической базы, делается вывод об аскетизме оснащения указанной сферы в сельской местности региона. При этом фокус внимания сосредоточивается на конкретно-исторических примерах. В качестве источников в том числе привлекаются результаты полевых исследований - ретроспективного опроса сельских женщин, на основании которого формируется представление об отношении к качеству медицинского обслуживания сельских жителей на заключительном этапе советского периода истории. В статье также представлен опыт изучения субъективных характеристик развития народонаселения - демографического поведения сельских жителей на основании анализа динамики процесса смертности по материалам текущей демографической статистики...

Медицинское обслуживание, здравоохранение, смертность, сельское население, повседневность

Короткий адрес: https://sciup.org/140245747

IDR: 140245747 | УДК: 364.692

Текст научной статьи Медицинское обслуживание сельских жителей Красноярского края в 1960-1980-х гг

Антропологизация истории и фокусировка внимания исследователей на различных аспектах повседневной жизни человека в прошлом стимулируют нас к рассмотрению с данных позиций локальной истории и нашего региона. Изучение элементов обыденности Красноярского края в деталях, которые были ему присущи, не только позволяет зафиксировать самобытные черты истории края как объекта научного исследования, но и предоставляют возможность восстановить картину общего и особенного при анализе повседневной жизни его жителей в макроис-торическом масштабе.

Жизнь красноярской деревни и ее населения в последней трети советской истории можно изучать с различных ракурсов, при этом одними из наиболее важных аспектов, с нашей точки зрения, являются те, которые связаны с витальными (жизненными) характеристиками людей. В данном исследовании рассматривается качество медицинского обслуживания в сельской местности Красноярского края. Изучение этого предмета позволяет, во-первых, оценить некоторые особенности развития важнейшей социальной сферы в красноярских деревнях, а во-вторых, проследить взаимосвязь с негативными тенденциями в демографическом развитии села.

Медицинское обслуживание сельского населения в работах историков и воспоминаниях жителей оценивается негативно. Нехватка оборудования и лекарств, крайняя скудость и аскетизм всего, что было связано с обеспечением населения этим видом услуг, представляют собой некую очевидную истину, своего рода банальность. Качество доступного красноярскому сельчанину медицинского обслуживания также было чрезвычайно низким. Региональные особенности социальноэкономического развития красноярского села только усугубляли присущие здравоохранению всей страны в целом трудности. Удаленность значительной части населенных пунктов от центров медицинского обслуживания, неразвитость транспортной инфраструктуры объективно уменьшали возможность сельчан воспользоваться даже тем ограниченным набором услуг, которые предлагала советская медицина исследуемого периода. Не лучшим образом сказывались и стереотипы самосо-хранительного поведения сельских жителей, которые, как показывают данные полевых исследований, с детства привыкали стойко переносить заболевания «на ногах», обращаясь к врачам лишь в тяжелых случаях, в эпоху освоения космоса продолжали использовать средства народной медицины и обращаться к знахарям.

Как показывают архивные материалы, на рубеже 1950–1960-х гг. материально-техническая база сельской медицины в крае была исключительно отсталой. Это касалось не только обеспеченности медицинскими учреждениями и персоналом, но и элементарными медикаментами. В ряде населенных пунктов края ситуация выглядела совсем удручающей. В 1958 г. в письме второму секретарю Красноярского крайкома КПСС главный врач Подтесовской больницы Енисейского района В.М. Тымонюк писала: «На протяжении последнего года больница терпит крайнюю нужду в термометрах для измерения температуры (на 50 человек больницы имеется 2 термометра, медицинские учреждения поселка (поликлиника, здравпункты и т.д.) их вовсе не имеют)… Такое же положение со шприцами» [4, Л. 30]. В этом же 1958 г. даже по такому валовому показателю, как обеспеченность больничными койками на 10 тыс. жителей, сельская местность края отставала от городской в 2,6 раза [7, л. 8]. Сохранилось в архиве обращение к секретарю Красноярского крайкома КПСС В.П. Павлову из Казачинского райкома КПСС «о крайне неблагополучном состоянии медицинского обслуживания трудящихся района. Основной причиной такого положения является неукомплектованность районной больницы и участков медицинскими кадрами, отсутствие квалифицированных ведущих врачей» [5, л. 53].

С началом активного промышленного освоения региона в годы семилетки ситуация улучшилась незначительно: несмотря на увеличение показателя обеспеченности, на 10 тыс. сельских жителей приходилось в 2 раза меньше больничных коек [7, л. 8]. При этом анализ коечного фонда по его специализации показывает, что прирост обеспеченности в большей степени произошел в области лечения туберкулезных больных – в 2,2 раза, тогда как в специфическом для женщин направлении – заботе о беременных и роженицах – лишь в 0,9 раза [7, л. 8–9]. По тем же данным Статуправления, на 1 января 1966 г. из 50 районов края в 3 не было врача-педиатра, в 22 – фтизиатра, в 8 – акушера-гинеколога, 34 – дерматовенеролога, 18 – окулиста, 34 – отоларинголога, 22 – невропатолога. В сельской местности только 42,7 % участковых больниц имели рентгеновские кабинеты, 38,5 % – клинико-диагностические лаборатории, 30,7 % – физиотерапевтические кабинеты и ни одна не имела цитологической, бактериологической, биохимической, патологоанатомической и других лабораторий [7, л. 10–11].

Слабым участком сельского здравоохранения оставалась служба скорой медицинской помощи, которая развивалась с большим трудом. В 1959 г. главврач Орджоникидзевской больницы на партконференции заявлял: «Больным вопросом у нас является обслуживание нас транспортом. В больнице имеется машина, но она находится в Копьево, что очень неудобно при вызовах. В понедельник меня вызвали на Главстан, были тяжелые роды. Машины своей нет, часто обращаюсь к тов. Турку-ну, который никогда не отказывал. Спасибо ему за внимание. И на этот раз машину дал, как только она освободилась, но уже было поздно. Ребенок умер» [2, л. 36]. О еще одном трагическом случае, которого можно было избежать, сообщается в переписке о работе органов здравоохранения и Красного Креста: «Ребенок Шаров, три месяца, умер из-за того, что не было транспорта» [4, л. 22].

Первые станции скорой помощи появились в сельской местности Красноярского края только к 1970 г., а к 1981 г. их число увеличилось до 25. Это также шло в разрез с насущными требованиями времени: рост травматизма и сердечно-сосудистых заболеваний требовал оказания неотложной помощи. Кроме того, это вызывало специфичные для женщин трудности. Уже к 1960 г. в сельской местности оставалось только 2 родильных дома, повсеместно эти функции выполняли те лечебные учреждения, которые имелись в населенном пункте. В случае преждевременных родов или осложнений жизнь матери и ребенка оказывалась под угрозой.

Обслуживание рожениц из сельской местности в ряде случаев производилось в городских роддомах, которые тоже находились в плачевном состоянии. В 1959 г. объединенный роддом в г. Минусинске, который обслуживал женщин из близлежащих районов, располагался в старых, ветхих помещениях, требовавших капитального ремонта. «В родильном отделении не функционируют санпропускники, роженицы принимаются без санобработки, теплого туалета нет. В женской кон- сультации провалился пол, все здание поражено грибком, создается угроза провала пола и здания» [4, л. 116].

К концу 1980-х гг. в акушерстве ситуация не изменилась. Даже в целом по стране дефицит акушерских коек составлял свыше 20 %, если учесть, что этот показатель отражал усредненное соотношение числа коек к численности всех женщин, то можно предположить, насколько катастрофичной была ситуация в деревне. Это приводило к тому, что в крае был высок уровень материнской смертности: в 1989 г. умерло 18 женщин [8, л. 179–214], в дальнейшем этот показатель стал превышать 20 человек в год [10, л. 42].

В сельской местности края существовала трехступенчатая система расположения медицинских учреждений: от поселкового уровня до районного и, наконец, краевого. Фактически уровень обеспеченности оборудованием, медикаментами и кадрами самой низшей ступени – поселковой – приводил к нулевой эффективности, полной неспособности помочь при сколько бы то ни было серьезном заболевании. Также отмечался обратный перекос: призванные оказывать доврачебную помощь местные медицинские пункты ставили неправильные диагнозы, проводили неэффективное лечение, нанося порой еще больший вред. Однако отказаться от таких учреждений и перейти к двухступенчатой системе: районные – краевые больницы – село не могло, поскольку большие расстояния и отсутствие налаженных коммуникаций, зависимость от метеоусловий становились зачастую непреодолимой преградой перед лучше оснащенными районными больницами. Председатель колхоза им. Ленина Байкитского района констатировал: «Бывают случаи болезни колхозников, но ввиду отсутствия транспорта больные несвоевременно доставляются в больницу. Вследствие этого был один смертный случай» [3, л. 38]. Секретарь Илимпийского райкома КПСС указывала на недобросовестность медиков: «Медработники не всегда оказывают помощь больным. В чумах лежат больные, но врачи к ним не идут. Сами они не в состоянии приходить» [3, л. 43].

В 1965 г. Казачинский райком КПСС писал секретарю крайкома КПСС: «Из-за отсутствия помещения под туберкулезную больницу в райцентре эти больные находятся на излечении в Казачинской участковой больнице. Она расположена на правой стороне Енисея в 60 км от райцентра. Дороги проселочные, в период осени и весны находятся в непроезжем состоянии. В этой больнице нет врача, а прикрепленный врач бывает там редко по причине бездорожья и отделенности» [6, л. 151].

Кроме низкой квалификации медработников, имело значение и неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние больниц и отсутствие современного оборудования, дисперсность расселения. Организация здравоохранения, и не только сельского, носила безличный характер. С изменениями в структуре смертности в сторону преобладания среди причин хронических, сердечно-сосудистых заболеваний объек- тивно требовалась перестройка здравоохранения в направлении большей индивидуализации работы, длительного наблюдения, что на селе было особенно затруднено в силу объективных причин.

Неудивительно, что некоторые из сельских жительниц, опрошенных нами, рассказали о том, что в исследуемый период продолжали пользоваться услугами деревенских знахарей и обращаться к помощи так называемой «традиционной» медицины, куда входило лечение травами, молитвами и заговорами. Эти заявления подтверждают и архивные материалы. В постановлении крайкома КПСС от 17 февраля 1959 г. говорилось: «Во многих случаях непосредственными организаторами являются церковнослужители, которые всемерно поощряют и поддерживают людей, подвизающихся у “святых источников”, занимающихся “исцелением больных”, пророчеством и знахарством». В результате было принято решение «путем проведения широкой массовополитической работы, научно-атеистического воспитания трудящихся на основе методов убеждения вести борьбу с суевериями, знахарством, религиозными пережитками … предложить редакциям краевых, городских, районных газет, радио и телевидения, краевому издательству регулярно выступать с материалами, разоблачающими антинаучный и антиобщественный характер деятельности» [1, л. 127–129].

И все же необходимо отметить, что опрошенные женщины по-разному оценивали качество здравоохранения на селе, что обусловливалось наличием положительного субъективного опыта. Любовь Федоровна Марженакова, жительница села Городок Минусинского района, вспоминает: «В селе был фельдшерский пункт, работал очень квалифицированный фельдшер, а на расстоянии 7 км была поселковая больница, где работали узкие специалисты с большим стажем» [14].

Итогом развития системы медицинского обслуживания в селах края стало резкое увеличение повозрастных показателей смертности. По данным статистики, первое место среди них занимали болезни системы кровообращения, от которых в 1960 г. умерло 27,7 % сельчанок, второе – смертность от новообразований – 16,1 % смертей [15, c. 31]. От инфекционных и паразитарных заболеваний скончалась приблизительно десятая часть – 9,2 % умерших в 1960 г. сельчанок, при этом половина из них – от туберкулеза [15, c. 31], который относят к так называемым «социальным» болезням и рассматривают в качестве индикатора неблагоприятного развития социальной сферы.

Величина общего коэффициента смертности женского населения была заметно ниже мужского, который составлял 8,1 % [15, c. 31]. За десятилетие повозрастные коэффициенты смертности сельских женщин либо возросли, либо оставались на прежнем уровне. Это коснулось как всех возрастных когорт, так и более слабых по естественным причинам: детей и пожилых, так и женщин трудоспособного возраста, находившихся в расцвете сил. Увеличились показатели детской и младенческой смертности. Значительно возросла смертность девушек в возрасте 15–19 лет.

Промышленный подъем, который край переживал с началом красноярских «десятилеток», несколько улучшил ситуацию в сфере здравоохранения, что должно было сказаться и на уменьшении уровня заболеваемости сельских жителей. «С конца 1970-х началось бурное развитие медицинской отрасли в крае. Такого размаха не было ни до, ни после. Действительно, мы вводили в год более тысячи больничных коек в новых больницах и площадей на десять тысяч посещений в поликлиниках. Практически во всех районах края были построены и сданы в эксплуатацию либо типовые больницы взамен старых, либо лечебные корпуса для расширения существующих. Для новых лечебных учреждений закупалось и современное оборудование … очень много делалось в сельском здравоохранении. Руководством края - первым секретарем крайкома КПСС Федирко и председателем крайисполкома Татарчуком перед нами была поставлена задача - если в колхозе или совхозе работают 500 человек, там должно быть открыто медицинское учреждение, где бы работал врач. Во всех сельских населенных пунктах мы создавали профилактории, особенно старались развивать при молочнотоварных фермах, чтобы доярки, работающие в тяжелых условиях, часто без горячей воды, могли здесь принять какие-то процедуры: ультразвук, кварц или УВЧ. Это был большой прорыв для первичного звена, именно оказание доврачебной помощи. На всех фельдшерско-акушерских пунктах у нас работали и фельдшер, и акушер» [13, с. 353].

Однако, несмотря на прогресс в развитии сельской медицины в крае, к концу 1980-х гг. качество медицинского обслуживания населения осталось на уровне, значительно более низком по сравнению не только с развитыми странами, но и городом. Городские жители могли рассчитывать на получение медицинской помощи в ведомственных учреждениях, роль которых постоянно возрастала: в финансировании здравоохранения роль предприятий увеличилась с 11 % в 1965 г. до 21 % в 1986 г., ведомственными учреждениями пользовались регулярно каждый пятый житель страны, а уровень медицинской помощи оценивался как качественно лучший [12, с. 98]. Сельские жители в массе своей были лишены такой возможности, и им приходилось пользоваться услугами государственных медицинских учреждений, которые часто отставали и по уровню обслуживания, и по качеству оснащения медицинской техникой.

И все же положительная динамика в развитии сельского здравоохранения в Красноярском крае сказалась на демографической статистике: в течение 1980-х гг. в сельской местности края наблюдалось уменьшение коэффициентов смертности. Соотношение показателей в мужской и женской частях населения показывает, что в отличие от мужской смертности, динамика показателей которой была неустойчивой, женская к концу 1980-х гг. окончательно приобрела черты, характерные для современного типа воспроизводства: в структуре смертности первое место заняли сердечно-сосудистые заболевания, большинство смертей переместилось в старшие возраста. В целом по итогам трех десятилетий уровень смертности у женщин вырос в 1,7 раза, но в основном за счет по- вышения коэффициентов в группах старше 40 лет: смертность «постарела», причем наиболее сильно (в 1,3 раза) за счет женщин 55–59 лет. В отличие от них, у мужчин в целом смертность выросла в среднем в 1,4 раза. Увеличение произошло за счет двадцати- и сорокалетних мужчин (коэффициент увеличился в возрасте 20–24 года – в 1,5 раза, 40–44 года – в 1,8 раза), что усугубляло складывающуюся на селе нехватку трудовых ресурсов и отрицательно сказывалось на уровне брачности и рождаемости.

Масштабы и характер женской смертности в селах края к 1989 г. стали вполне соответствовать общемировой картине завершения демографического перехода. Возрастной состав умерших в 1989 г. женщин свидетельствует о том, что к концу 1980-х гг. смертность сельских женщин края соответствовала современному типу: 81,6 % умерших находились в возрасте старше 55 лет, на младенческую и детскую смертность 0– 14 лет пришлось лишь 5,1 %. Мужская смертность отставала от женской в скорости перехода от традиционного к современному типу: на послетру-доспособный возраст старше 60 лет пришлось 44,1 % смертей, на детскую смертность – 7,1 % [9, с. 198–216]. Причиной служила более молодая возрастная структура, в свою очередь являвшаяся следствием высокого уровня мужской сверхсмертности в трудоспособных возрастах, которая уносила значительную часть мужских жизней ранее, чем они достигали преклонного возраста.

За тридцатилетний период значительно перестроилась структура причин смертности. Как и в начале 1960-х гг., на первом месте среди ее причин находились болезни системы кровообращения, при этом доля их в общем числе смертных случаев значительно возросла – до 58,9 %, составив их абсолютное большинство. Смертность от новообразований занимала второе место среди причин, доля ее была практически такой же, как в начале периода. Третье место, которое в 1960 г. занимала смертность от инфекционных и паразитарных заболеваний, заняли смерти от несчастных случаев, доля их в общем числе женских смертей в 1989 г. уменьшилась относительно 1960 г. Смертность от инфекционных и паразитарных заболеваний составила лишь 1,2 %, что может свидетельствовать о победе над этим видом заболеваний. Дополнительным свидетельством тому служит то, что у мужчин в 1989 г. доля умерших от этого класса заболеваний составила 2,5 %, тогда как в начале тридцатилетнего периода ее размер был намного более внушительным – 12,0 % от общего числа смертных случаев [9, с. 198–214].

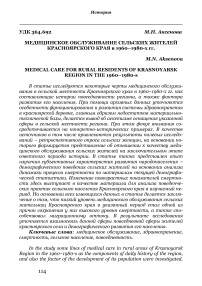

Особого анализа заслуживает такой важный показатель, как коэффициент младенческой смертности (детей первого года жизни), который можно считать одной из ключевых характеристик санитарной культуры населения и уровня развития общества. В течение всего времени он оставался на гораздо более высоком уровне по сравнению с развитыми странами, а с середины 1970-х гг. стала расти и превысил городские показатели. Это стал самым заметным проявлением ухудшения репродуктивного здоровья сельчанок.

Тенденции развития младенческой смертности в деревнях края также выглядели крайне неблагополучными. Согласно официальной статистике, возможно неточной, в начале 1960-х гг. сельские дети рождались более здоровыми, чем городские. В 1960 г. коэффициент младенческой смертности в селах края был высоким (31,6 %), но все же заметно более низким, чем в городах (табл.). Уже за первое изучаемое десятилетие это преимущество было утеряно. В 1969 г. смертность сельских младенцев превысила городской уровень и продолжала превышать в течение 1970–1980-х гг. За исследуемый период коэффициент младенческой смертности в городах сократился более чем вдвое, а в селах – всего лишь в 1,3 раза. Высокий уровень младенческой смертности никак не вписывался в рамки современного типа воспроизводства: она уменьшалась недопустимо медленно, периоды ее снижения чередовались с подъемами. После сокращения коэффициента младенческой смертности в 1987 г. до самого низкого за период уровня вновь начался его рост. В конце 1980-х гг. смертность грудных детей в селах края была на треть выше, чем в городах, и на 10–15 % превышала средние показатели по селам республики [11, с. 40].

Коэффициенты младенческой смертности в Красноярском крае в 1960–1991 гг., %*

|

Год |

Все население |

В том числе |

|

|

городское население |

сельское население |

||

|

1960 |

36,1 |

40,7 |

32,6 |

|

1965 |

28,9 |

30,9 |

26,4 |

|

1970 |

25,6 |

23,6 |

29,4 |

|

1975 |

26,3 |

26,0 |

26,8 |

|

1980 |

23,2 |

21,7 |

26,4 |

|

1981 |

22,7 |

20,0 |

28,9 |

|

1982 |

19,7 |

17,9 |

23,8 |

|

1983 |

19,4 |

18,1 |

22,1 |

|

1984 |

21,6 |

19,7 |

26,2 |

|

1985 |

23,4 |

21,3 |

28,1 |

|

1986 |

22,8 |

21,4 |

26,0 |

|

1987 |

21,3 |

20,5 |

23,2 |

|

1988 |

20,8 |

19,4 |

24,0 |

|

1989 |

20,9 |

19,4 |

24,2 |

*Демографический ежегодник Красноярского края 2000. – Красноярск, 2001. – С. 68.

Подобное положение вещей объясняется тотальной занятостью сельских женщин, особенно в период сельскохозяйственных работ, наличием неотложной необходимости ухода за скотом и удовлетворением элементарных потребностей хозяйства: принести воды, дров или угля. Сельчанкам очень часто приходилось оставлять малолетних детей без присмотра. Нередко за младшими оставляли ухаживать старших, но тоже еще маленьких детей, что тоже могло приводить к печальным последствиям.

Сохранение высокой младенческой смертности объяснимо не только с точки зрения качественного отставания села в уровне денежного дохода и медицинского обслуживания, в условиях жизни. Вероятно, есть связь и с внебрачными рождениями. Известно, что более высокой младенческой смертностью характеризуются именно они. То обстоятельство, что в селах Красноярского края больше, чем в городах, детей рождалось в незарегистрированных браках, могло также влиять на то, что дети до года в селах края умирали чаще.

Необходимо учитывать также, что фактическая младенческая смертность в этот период была даже выше. Возможен недоучет умерших младенцев по критериям живорожденности, установленным Всемирной организацией здравоохранения, на которые российская статистика перешла только в 1992 г. В советской статистике существовали иные, чем во всем мире, принципы учета живо- и мертворождений. Живорожденными считались дети, родившиеся при сроке беременности 28 недель и более, с массой тела при рождении 1000 г и более (или, если масса неизвестна, длиной тела 35 см и более), и сделавшие после появления на свет хотя бы один самостоятельный вздох. Дети, родившиеся ранее указанного срока беременности, с массой тела менее 1000 г, учитывались в качестве живорожденных, только если они прожили более семи суток. По критериям ВОЗ, живорожденным признается ребенок, если он после появления на свет (независимо от сроков беременности) дышит и проявляет другие признаки жизни, такие как сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные движения мускулатуры. Такая разница делает возможным недоучет части смертей, а следовательно, изменение величины и динамики коэффициента младенческой смертности в сторону увеличения.

Для полноты картины необходимо использовать и учет мертворождений. Данные медицинской статистики свидетельствуют, что за рассматриваемый тридцатилетний период значительно ухудшилось здоровье сельских женщин, в результате чего коэффициент перинатальной смертности (число мертворожденных и умерших в первую неделю жизни на 1000 родившихся) в селах края за 1960–1980-е гг. вырос с 4,5 до 18,2 %, в том числе доля мертворожденных поднялась с 2,6 до 9,8 %, умерших в возрасте до 7 дней – с 1,9 до 8,4 %. В городах коэффициент перинатальной смертности был выше, но он практически не рос, увеличившись за указанный срок с 17,3 до 19,9 % [8, с. 68].

В динамике показателей смертности сельских женщин Красноярского края в 1960–1980-х гг. в целом имелись две основные черты, указывающие на завершение перехода к современному ее типу. На первом месте среди причин смертности находились онкологические и сердечнососудистые заболевания, а абсолютному большинству умерших уже исполнилось 60 и более лет.

Влияние объективной составляющей на процесс развития смертности в исследуемый период в крае нам представляется неопределяющим – основную роль в развитии этого процесса сыграли гендерные различия в режимах смертности. В отличие от факторов, которые влияли на все население одинаково вне зависимости от пола и обусловили повышение уровня смертности в целом, женскую смертность в течение исследуемого периода определяло витальное поведение, обусловленное гендерным стереотипом, который диктовал женщине более уравновешенные формы поведения, менее связанные с риском и перегрузками рабочие места. Мужчинам общество предписывало быть сильными, активными, оправдывалась их склонность к различным формам асоциального поведения, практически нормой для мужчин были вредные привычки: повальное курение, менее зазорным по сравнению с женщинами считалось потребление алкоголя. Это и приводило к такому заметному различию в динамике развития смертности, поскольку здравоохранение, ориентированное на население в целом, по объективным причинам не могло учитывать эти особенности.

В заключение мы делаем вывод, что несмотря на очевидное отставание от общегосударственного уровня в области медицинского обслуживания в конце 1950-х гг., в селах края не только стремились развивать эту сферу в последние десятилетия советского периода истории, создавая условия для решения самых главных задач, но и добились определенных результатов в сфере народонаселения. С точки зрения развития демографической статистики в 1960–1980-х гг. наблюдалась положительная динамика: снижались повозрастные показатели смертности как мужчин, так и женщин, уменьшался коэффициент младенческой смертности. Анализ субъективных оценок современников изучаемого явления также показывает наличие удовлетворенности сельских жителей, не переехавших в города, качеством медицинского обслуживания на селе.

Список литературы Медицинское обслуживание сельских жителей Красноярского края в 1960-1980-х гг

- ГАКК Ф.26. Оп. 32, Д. 20.

- ГАКК. Ф. П-26. Оп. 32. Д. 161.

- ГАКК. Ф. 26. Оп.32. Д. 171.

- ГАКК. Ф. П-26. Оп. 32. Д. 383.

- ГАКК. Ф. П-26. Оп. 32. Д. 387.

- ГАКК. Ф. 26. Оп.36, Д. 11.

- ГАКК. Ф. П-26. Оп. 38. Д. 55.

- Демографический ежегодник Красноярского края. 2000 г. -Красноярск, 2001.

- Естественное и механическое движение населения Красноярского края в 1989 г. - Красноярск, 1990.

- Захарова Т.Г. Общественно-политическая значимость репродуктивного здоровья женщин // Женщины на пороге ХХI века. - Красноярск, 2002.

- Звидриньш П.П. Социально-демографический состав неполных семей // Социологические исследования. - 1987. - № 3.

- Куринова И.А. Исторический опыт советской партийно-государственной социальной политики (1964-1985): дис. … д-ра ист. наук. - М., 2004.

- Маштаков Б. Исцеления ради // Красноярский взлет, 1971-1990. -Красноярск, 1994.

- Марженакова Л.Ф. Полевые материалы автора. - Городок Минусинского района Красноярского края, 2017.

- Славина Л.Н. Сельское население Сибири в 1960-1980 гг. (на материалах Красноярского края). - Красноярск, 1992.