Медико-географическая оценка территории национального парка "Куршская коса" для целей устойчивого развития курортной зоны Калининградской области

Автор: Полухина А.Н., Попова А.Н., Королева Е.Г.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Итоги научных исследований

Статья в выпуске: 2 т.18, 2009 года.

Бесплатный доступ

Проведена медико-географическая оценка национального парка «Куршская коса».

Инфекционные природно-очаговые заболевания, национальный парк "куршская коса"

Короткий адрес: https://sciup.org/148313216

IDR: 148313216 | УДК: 502.62/23

Текст научной статьи Медико-географическая оценка территории национального парка "Куршская коса" для целей устойчивого развития курортной зоны Калининградской области

Национальный парк «Куршская коса» (КК) образован в 1987 г. в Калининградской области в целях сохранения уникальных природных комплексов КК и находится в Зеленоградском районе, занимает южную часть КК – песчаного полуострова площадью 16 тыс. га, расположенного на побережье Балтийского моря, длина косы составляет 98 км, ширина колеблется от 400 м (в районе поселка Лесное) до 3,8 км (в районе мыса Бульвикио). Этот природный объект является самой длиной в мире песчаной пересыпью. Уникальность этого района заключается в соседстве таких биогеоценозов как березняки, хвойные леса и песчано-пустынные пляжи (насчитывается около 600 видов древесной, кустарникой и травянистой растительности, наиболее распространённые хвойные деревья – ель и сосна, лиственные – дуб, береза, липа, ольха, ясень, граб, бук). Климатические условия довольно благоприятны. Фауна насчитывает 296 видов наземных позвоночных животных (лось, косуля, кабан, лиса и др.) КК называют птичий мост. По нему проходит древний миграционный путь птиц (150 видов) из северных районов Европы в Южную и Северную Африку. На косе действует одна из первых в мире орнитологических станций. Парк включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Анастасия Николаевна Полухина, Александра Николаевна Попова, Елена Григорьевна Королева, научные сотрудники кафедры биогеографии.

СВОЕОБРАЗИЕ ПРИРОДНОЙ ОБСТАНОВКИ И РЕКРЕАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Особая значимость КК проявляется в редком сочетании природного и культурного наследия. Здесь отмечается высокий уровень присутствия следов человеческой деятельности на различных хронологических срезах. На КК хорошо сохранилась историческая застройка рыбацких посёлков. Ландшафты КК отличаются исключительной красотой и эстетическим воздействием на человека и представляют собой уникальный объект для развития экологического туризма и рекреации. Природным комплексам КК свойственна высокая степень уязвимости, поэтому статус национального парка позволяет организовывать надлежащую охрану этой уникальной территории и использовать её огромный потенциал в научных, просветительских и рекреационных целях. Количество посетителей Российской части косы постоянно растет и составляет около 150 000 человек в год. Это - третий по посещаемости национальный парк в стране и первый по количеству иностранных туристов .

МЕДИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КУРШСКОЙ КОСЫ

Для создания и полноценного развития курортной зоны на территории национально парка КК необходимо опираться не только на природные, исторические и культурные ценности этого района, но также, следует иметь полную медико-географическую характеристику. Знания о распространении основных болезней и их особенностей позволят создать модель наиболее устойчивого развития территории для посещения туристов. Кафедра биогеографии МГУ им. М.В. Ломоносова проводит медико-географические исследования данного района. Основными инфекционными природно-очаговыми заболеваниями в Калининградской области являются клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз, патогенность которых весьма велика. Очень важна история появления, процесс и темпы развития болезней.

Клещевой энцефалит. Клещевой энцефалит - заболевание, которое вызывает паралич нервной системы у человека. Иногда заболевание кончается летальным исходом. Впервые случаи заболевания клещевым энцефалитом были описаны на Дальнем востоке в 1934-35 гг. В 1937 г. была организована специальная экспедиция для изучения заболевания. В работе ее приняли участие ведущие специалисты нашей страны Е.Н. Павловский, Л.А. Зильбер и др. (Шаповал, 1977). Клещевой энцефалит является типичным природноочаговым заболеванием. Возбудитель болезни принадлежит семейству Flaviviridae. Основным переносчиком возбудителя являются таёжный клещ Ixodes persulcatus, широко распространённый в лесах Евразии, и европейский лесной клещ Ixodes ricinus, обитающий в западной части ареала болезни. Вирус, проникший в тело клеща, сохраняется в нём в течение всей жизни членистоногого (2-4 года) и передаётся трансовариально и трансфазово. У самого клеща болезнь не развивается. Очаги клещевого энцефалита связаны преимущественно с подзонами южной тайги, смешанных хвойношироколиственных лесов и широколиственных лесов, хотя и могут выходить за пределы этих подзон как на севере, так и на юге. Названные виды клещей связаны с теми типами леса, в которых имеется хорошо развитой травяной покров, выражен ярус кустарников и в котором благодаря этим свойствам могут существовать в достаточном количестве прокормители всех фаз развития клещей - личинок, нимф, имаго. Прокормителями являются грызуны, хищники и птицы. Клещевой энцефалит - сезонное заболевание. Его нередко называют весенне-летним энцефалитом. Заболеваемость достигает пика в конце мая - июне, после чего опасность заражения от клещей резко уменьшается в связи с сезонным спадом их численности (Воронов, 1989).

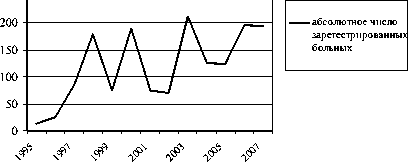

Динамика численности заболевших клещевым боррелиозом в Калининградской области с 1995 по 2007 гг..

В Калининградской области ежегодно регистрируются случаи заболевания клещевым энцефалитом. За период с 2003 по 2007 гг. было зафиксировано 72 заболевших, в том числе 1 ребёнок до 14 лет. В 2007 г. диагноз подтвердился у 7 человек, что на 1 меньше, чем в 2006 году. Показатель заболеваемости составил 0,75 на 100 тыс. населения, что ниже среднероссийского в 2,9 раз (2,21 на 100 тыс. населения). Случаи клещевого энцефалита регистрировались на 4 административных территориях (г. Калининград, г. Светлый, Гусев- ский, Гурьевский районы). Наибольший показатель заболеваемости зарегистрирован в Свердловском ГО – 10,5 на 100 тыс. населения. Все случаи подтверждены результатами серологических исследований.

Клещевой боррелиоз. С 1991 г. в официальный перечень нозологических форм, имеющихся в России, включен клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Это острое или хроническое полисистемное трансмиссивное природноочаговое инфекционное заболевание, возбудителем которого является спирохета рода Borrelia burgdorferi , единственный из патогенных для человека видов боррелий, а переносчиком – клещи рода Ixodes (в большей степени это I. ricinus и I. Persulcatus ). Болезнь Лайма широко распространена в умеренном климатическом поясе Европы, Азии, Северной Америки (Крючечников и др., 1977). Очаги болезни имеются на территории от Прибалтики до Дальнего Востока в пределах лесной зоны. Ареал заболевания близок к ареалу клещевого энцефалита и определяется распространением основных переносчиков. У больных клещевым боррелиозом происходит поражение разных участков кожи и внутренних органов, со временем в патологических процесс вовлекаются суставы, головной мозг и центральная нервная система.

Иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) по показателям заболеваемости в России занимает одно из первых мест среди всех природно-очаговых трансмиссивных зоонозов, ежегодно в стране возникает 5-10 тысяч новых случаев ИКБ (Коренберг, 1993). С момента появления данной инфекции в стране количество больных выросло к 2003 г. с 2477 до 8707, а к 2006 г. спало до 7451. Развитие заболеваемости растет на всей территории России, но выделятся несколько административных районов, где заболеваемость имеет наивысшие показатели (на 2006 г. это Калининградская обл., Псковская обл., Вологодская обл., Ярославская обл., Костромская обл., Кировская обл., Удмуртская респ., Усть-Ордынский Бурятский АО) (Коренберг, 1993, 1996).

Территория Калининградской области и в частности большая часть КК покрыта смешанным лесом, что способствует эндемичности клещевого боррелиоза в этом районе. Впервые, данные о заразившихся инфекцией в пределах области появились в 1995 г., число больных было 13 человек. На 2007 г. зарегистрировано 195 больных, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 20,78, что выше среднероссийсокого в 4,1 раза (5,05). Заболеваемость осталась на уровне прошлого года (2006 – 196 случаев, показатель на 100 тыс. населения - 20,85). Диагноз иксодовый клещевой боррелиоз в 75,3% (132 случая) подтвержден серологически. Из общего числа заболевших 83,6% (163 случая) были городские жители, в том числе 15 детей до 17 лет (12,0 на 100 тыс. населения). Максимальное количество заразившихся наблюдалось в 2003 г., когда число больных составило 213 человек (график динамики численности заболевших клещевым боррелиозом с 1995 по 2006 гг.) (Государственный доклад…, 2008). Среди жителей КК за 2000-2008 гг. было зарегистрировано 12 случаев клещевого боррелиоза. Также среди жителей г. Калининграда выявлялись спорадически случаи этого заболевания, связанные с присасыванием клещей на территории Куршской области.

На КК случаи заболевания людей клещевым энцефалитом единичны, большую опасность представляет клещевой боррелиоз, очаги которого постоянно регистрируются на этой территории, поэтому на косе высок процент клещей, переносящих это заболевание. Лесные ландшафты КК и мягкий морской климат благоприятны для проживания клещей. Здесь встречается большое количество животных - прокормителей (лось, косуля и др.) всех стадий развития клещей. Популярность экологического туризма ежегодно обуславливает большой приток людей в национальный парк. В связи с этим растёт угроза заражения туристов клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом. Число пострадавших от укусов клещей в Калининградской области в 2007 г. в сравнении с 2006 г. увеличилось на 23,7% и составило 2655 случаев (Государственный доклад…, 2008).

Список литературы Медико-географическая оценка территории национального парка "Куршская коса" для целей устойчивого развития курортной зоны Калининградской области

- Воронов А.Г. Медицинская география. Зоонозы: Учебное пособие. М: Изд-во Моск. ун-та, 1989. 107с.

- Государственный доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Калининградской области в 2007 году. Калининград, 2008. С. 280-286.

- Коренберг Э.И. Болезнь Лайма:Лекция. Мед паразитол 1993;1:48- 51.

- Коренберг Э.И. Иксодовые клещевые боррелиозы как группа заболеваний человека и главные итоги ее изучения в России // Журн. инфекц. патол. 1996. 3:4 С. 22-24.

- Коренберг Э.И. Проблемы клещевых боррелиозов. М: 1993.13-21 c.

- Крючечников В.Н. и др. Системный клещевой боррелииоз. (Болезнь Лайма), М., 1977.

- Шаповал А.Н. Профилактика клещевого энцефалита. М.: Медицина.1977.