Медико-социальная характеристика и анализ профессиональных навыков по профилактике внутрибольничной инфекции врачебного персонала многопрофильной клиники в Республике Узбекистан

Автор: Салиева М.Х., Арзикулов А.Ш., Юсупов К.М., Арзикулова Д.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 6-2 (73), 2020 года.

Бесплатный доступ

Для получения адекватной качественной оценки деятельности врачебного персонала по профилактике ВБИ, проведено анкетирование врачей многопрофильной клиники, проанализированы данные опроса касающиеся условий труда, отношения к специальности, профессиональной компетентности по профилактике ВБИ и другие. Дана характеристика медицинской активности врачей с самооценкой состояния здоровья; изучено мнение врачебного персонала по повышению эффективности и улучшению качества противоэпидемической работы (причины выявления ВБИ в отделениях, санитарно-гигиенические условия труда, характеристика мер эффективной антиинфекционной защиты медперсонала, мытьё рук, улучшения обучения на семинарах с применением инновационных технологий).

Вби - внутрибольничная инфекция, анкетирование, санпины, респонденты, категория, эпидотдел, вич/спид, сиз, рутинный метод мытья рук, профессиональная компетенция, инновации, мастер-класс, штрафные санкции

Короткий адрес: https://sciup.org/140252620

IDR: 140252620 | УДК: 616-051.616-057

Текст научной статьи Медико-социальная характеристика и анализ профессиональных навыков по профилактике внутрибольничной инфекции врачебного персонала многопрофильной клиники в Республике Узбекистан

Актуальность. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения является неотъемлемым элементом системы национальной безопасности. Одной из важнейших стратегических задач здравоохранения во всем мире является обеспечение качества медицинской помощи и создание безопасной больничной среды. Внутрибольничные инфекции (ВБИ) являются важнейшей составляющей этой проблемы в силу глобального характера распространения, негативных последствий для здоровья пациентов и экономики государства. О международном масштабе проблемы свидетельствует создание всемирного альянса за безопасность пациентов под эгидой Всемирной организации здравоохранения в 2004 году для координации усилий специалистов всех стран.

Проблема внутрибольничных инфекций (ВБИ) в последние годы приобрела исключительно большое значение для всех стран мира. Бурные темпы роста лечебных учреждений, создание новых видов медицинского оборудования, применение новейших препаратов, обладающих иммунодепрессивными свойствами, искусственное подавление иммунитета при пересадке органов и тканей - эти, а также многие другие факторы усиливают угрозу распространения инфекций среди пациентов и персонала лечебных учреждений.

Официальная статистика свидетельствует, что в развитых странах ВБИ развивается у 5–10% пациентов, находящихся в стационаре и приводит к увеличению сроков госпитализации в среднем на 6-8 дней (в хирургических стационарах - на 12-18 дней), летальности и затрат на лечение. ВБИ наносят существенный вред здоровью медицинского персонала.

Заболеваемость ВБИ в зависимости от вида стационара следующая: в родовспомогательных учреждениях -36,2%, в хирургических- 27,1% и в прочих – 36,8%.

До последнего времени не уделялось должного внимания вопросам санитарно-эпидемиологического надзора за ВБИ у медицинского персонала. В качестве участника эпидемического процесса медицинский персонал рассматривался только как источник или фактор передачи инфекции. При эпидемиологическом расследовании медработники указывались как основные нарушители противоэпидемического режима в учреждении и это положение не лишено оснований. Между тем, согласно определению ВОЗ, к внутрибольничным инфекциям относятся и заболевания медицинского персонала, связанные с их профессиональной деятельностью. Медицинский персонал, который осуществляет лечебно-диагностический процесс, первым встречается с возбудителями самых различных инфекционных заболеваний. Поэтому всестороннее изучение особенностей вовлечения в эпидемический процесс медицинских работников, выявление механизмов и факторов передачи инфекций, разработка адекватных профилактических и противоэпидемических мероприятий является чрезвычайно важной задачей.

В условиях социально-экономических преобразований, в период интенсивного развития здравоохранения деятельность врачебного персонала многопрофильных стационаров должна соответствовать меняющимся требованиям, предъявляемым к качеству оказания медицинской помощи, организации работы персонала. В значительной мере качество стационарной помощи в этом плане зависит от медицинских кадров, повышения уровня профессиональной компетентности, мотивации деятельности, удовлетворенности своим трудом, трудового настроя в коллективе. В определенных типах стационаров медперсонал подвергается высокому риску заражения различными инфекционными заболеваниями, в том числе гепатитом В и С, ВИЧ-инфекцией. Это отделения реанимации и гнойной хирургии, отделения ВИЧ-инфекции, гемодиализа, станции переливания крови и др. Правильная организация труда играет важную роль в выполнении профессиональных обязательств.

Материал и методы. Нами использованы социально-гигиенические методы исследования, которые позволяют получить адекватную качественную оценку деятельности врачебного персонала по профилактике ВБИ. С этой целью было проведено анкетирование 88 врачей в 11 отделениях многопрофильной клиники, что составляет 38,3% врачей, таким образом, выборка репрезентативна (табл.1). Врачам было предложено ответить на вопросы, касающиеся их условий труда, отношения к специальности, профессиональной компетентности по профилактике ВБИ и другие. Анкета содержала 60 вопросов.

Таблица 1. Распределение обследованных врачей по возрасту

|

№ |

Возраст |

Абс. |

% |

|

1 |

25-29 лет |

10 |

11,4 |

|

2 |

30-39 лет |

31 |

35,2 |

|

3 |

40-49 лет |

23 |

26,1 |

|

4 |

50-59 лет |

20 |

22,6 |

|

5 |

60 лет и старше |

4 |

4,7 |

|

Всего |

88 |

100 |

Из таблицы 1 видно, что большая часть персонала (72,7%) была в молодом и зрелом возрасте, т.е. от 25 до 49 лет, и лишь 27,3% от 50 до 60 лет и старше, значимых различий в зависимости от профиля отделения не выявлено.

Анкетирование проводили по специально разработанным анкетам, включающим вопросы, касающиеся социально-демографической, производственной характеристики, профессиональной компетенции, Анкета содержала 60 вопросов и формализованных ответов.

Статистический анализ результатов проводился с применением традиционных статистических методов: расчёт относительных величин, средней арифметической, ошибки средней, критерия Стьюдента. Расчёты произведены с помощью пакета прикладных программ(«Statistica - 6-0» и MS Excel).

Результаты и их обсуждение. Изучая эффективность организации работы врачей, нам важно было также определить основной мотивационный фактор трудовой деятельности, узнать, как воспринимают они характер своего труда, каковы стимулы их трудовой деятельности, получают ли они удовлетворенность от сделанного, ведет ли это к развитию и самосовершенствованию трудовых функций.

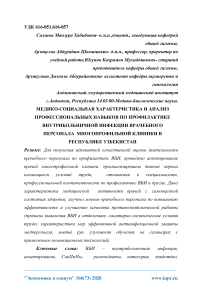

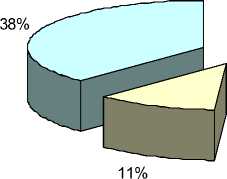

Гендерная характеристика врачебного персонала: мужчины-73,9%, женщины-26,1% (рис.1).

□ МУЖЧИНЫ

□ ЖЕНЩИНЫ

Рис. 1. Гендерный состав врачей

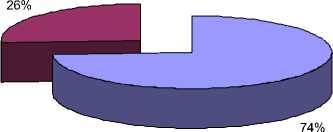

По месту работы в отделении в настоящее время врачи нами сгруппированы в 2 группы (рис. 2): хирурги и терапевты. В первую группу входили хирурги, урологи, проктологи, нейрохирурги, вертебрологи, врачи отделения искусственная почка, реаниматологи, лор, офтальмологи. Из рис.2 видно, что основную массу составляют хирурги (78%).

Рис. 2. Профессиональный состав врачей

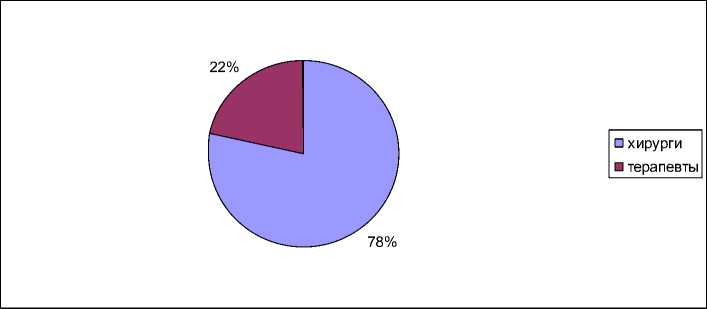

По годам окончания института обследованные представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Распределение врачей по годам окончания института

Из приведенных данных видно, что половина (50,0%) обследованных закончила институт в 1980-1999 годы, 31,8% - в 2000-2010гг., в 2011-2015 гг. -12,5% и 5,7% - в 1969-1979 гг., т.е.81,8% закончили институт в 1980-2010гг.

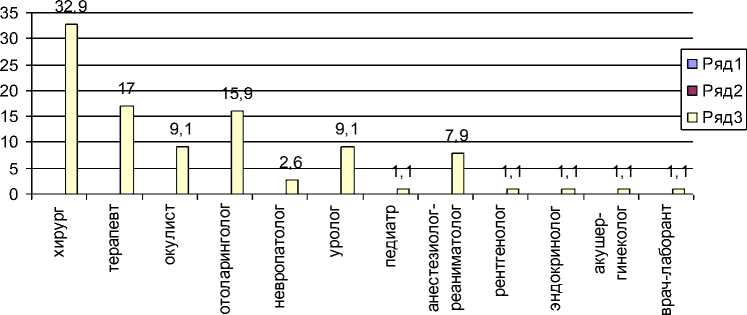

Распределение врачей по специальности представлено на рисунке 4.

Рис. 4. Распределение врачебного персонала по профессии

По общемедицинскому стажу работы распределение респондентов представлено в таблице 2, из которой видно, что у 12,5% врачей стаж до 3лет, от 3 до 5 лет – 5,7%, от 5до10 лет – 26,1%, от 10 до 15 лет – 6,8% и свыше 15 лет - 48,9%. Можно заключить, что в исследуемом стационаре стаж врачебного персонала чаще встречается свыше 15 лет (48,9%), разница существенна (Р<0,05).

Таблица 2. Распределение респондентов по общемедицинскому стажу работы

|

№ |

Общемедицинский стаж работы |

Абс. |

% |

|

1. |

До 3-х лет |

11 |

12,5 |

|

2. |

от 3 до 5 лет |

5 |

5,7 |

|

3. |

от 5до10 лет |

23 |

26,1 |

|

4. |

от 10 до 15 лет |

6 |

6,8 |

|

5. |

свыше 15 лет |

43 |

48,9 |

|

Всего |

88 |

100,0 |

Стаж работы врачей в данном ЛПУ выявил, что половина врачей работала 15 лет и более, 5-9 лет - 17,1%, 1 - 4 года- 15,9%, 10-14 лет -10,2%, до 1 года -6,8%. Значит, основная масса врачей (6 0,2%) работала 10 лет и более, разница существенна (Р<0,05).

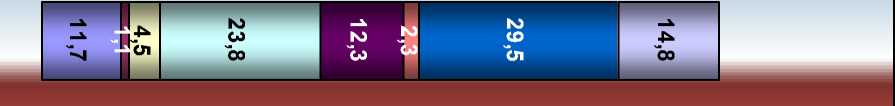

Квалификационная категория способствует профессиональному совершенствованию и росту компетенции врачей, что в определенной степени влияет на качество медицинской помощи. Распределение врачей по категории представлено на рис.5.

19%

не имею вторую первую высшую

Рис.5. Распределение врачей по категории

Из рисунка 5 видно, что 11,1% имеют первую, 19,3% - вторую, 37,8% - высшую и 31,8% - не имеют категорию. Можно отметить, что 68,2% персонала имеет категорию, разница существенна (Р<0,05).

На вопрос: «Когда последний раз Вы прошли ФПК?» ответы были следующие: в этом году- 32,9%, 1 год назад- 21,6%, 2 года назад- 22,7%, 3 года назад и более -13,7%, не проходили- 9,1%. На основании данных можно заключить, что основная масса респондентов прошла ФПК (90,9%), разница существенна (Р<0,01).

Распределение медперсонала по ставкам работы выявило, что у 68,2% респондентов менее 1 ставки, 1 ставка у 22,7% и 1,5 ставки у 9,1%. У 23,9% врачей имеется совместительство, а у большинства(76,1%) - нет. Больше половины (57,1%) работает по совместительству в другом учреждении, а около половины (42,9% ) - в этом учреждении.

На вопрос: «Соответствует ли нынешняя профессия полученному Вами профессиональному образованию?», основная масса респондентов (95,2%) ответила, что соответствует полностью, 2,6% - частично, не соответствует и затруднились ответить в равном количестве (по1,1% ), разница статистически существенна (Р<0,01).

Согласно опроса, около половины врачей (46,6%) перенесли простуду, 33,0% - грипп, 5,7%- ангину, 3,1% - гепатит, 3,7% - другие инфекционные болезни и 7,9% - ничем не болели. Значит, основная масса (92,1%) перенесла ОРВИ, разница статистически существенна (Р<0,01).

80,3% обследованных врачей в год от 1 до 3 раз переносят грипп, ОРВИ, ангину и др. болезни и лишь 19,7 % - не болеют, разница существенна (Р<0,05) .

У врачей наблюдается низкая медицинская активность: больше половины (52,9%) не обращаются к врачу, т.е. занимаются самолечением и переносят заболевания «на ногах», 36,3% - берёт больничный лист и лишь 11,4% отмечают, что у них не было такого состояния, чтобы брать бюллетень.

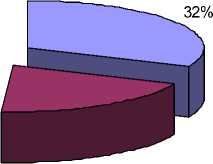

На вопрос: «Как Вы оцениваете своё состояние здоровья по 5ти балльной шкале?» медперсонал ответил следующим образом: оценку «5» дали - 45,5%, «4»- 37,5%, «3»- 4,5%, «2» - 9,1%, «1»- 3,4% (рис. 6).

Рис. 6. Оценка здоровья в баллах врачебного персонала

Согласно этих данных можно сделать вывод, что оценку своему здоровью «5» и «4» балла дала основная масса обследованных (83%), «3»-

4,5% и неудовлетворительное («2» и «1») - 12,5%, разница статистически существенна (Р<0,05) .

Большинство врачей (98,9%) читает специальную медицинскую литературу (журналы, газеты). Необходимо отметить, что 96,6% врачей ответили правильно на вопрос: «В каких документах освещены вопросы профилактики ВБИ?» т.е. знают правительственные документы по этому вопросу, и лишь 3,4% не дали правильного ответа, разница существенна (Р<0,01).

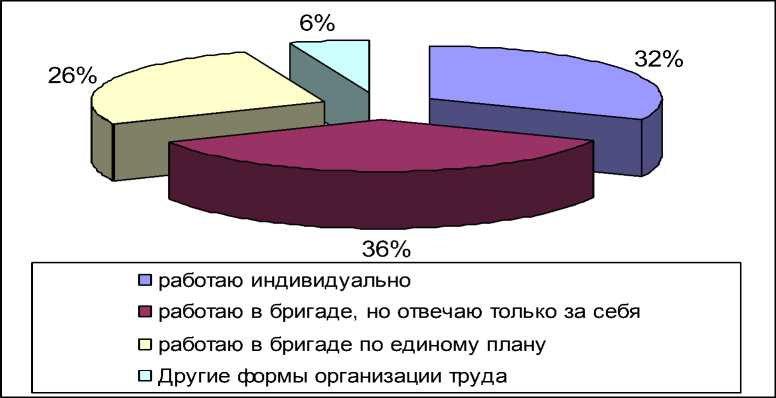

Согласно наших данных, больше половины врачей (62,6%) работает в бригаде, 31,8% - индивидуально и 5,6% - по другим формам организации труда (рис. 7).

Рис. 7. Характеристика организации труда врачей

На вопрос: «Как Вы думаете, с чем связано выявление инфекционных заболеваний в отделениях?» респонденты ответили следующим образом -31,8% - неполный сбор эпиданамнеза медперсоналом, 27,3%- несколько перечисленных причин в совокупности, 20,4% - отсутствие экспресс методов лабораторной диагностики, 16,0% - безответственность медперсонала приёмного отделения и 4,5% - не знает.

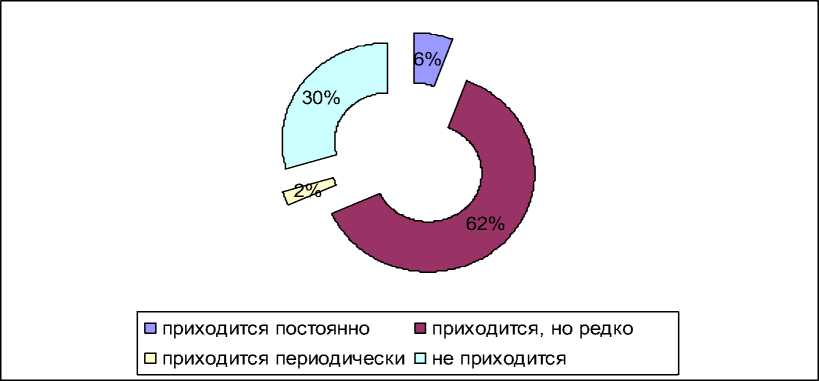

Нами проведен анализ выполнения функций врачебным персоналом, которые не входят в круг их прямых обязанностей (рис. 8).

Рис. 8. Анализ выполнения работ не входящих в круг прямых обязанностей

Из рисунка 8 видно, что 62,5% респондентам приходится редко, 5,7%- постоянно, 2,3% - периодически выполнять функции не входящие в круг прямых обязанностей и 29,5%- не приходится выполнять. На основании этих данных можно заключить, что основной массе врачей (70,5%) приходится выполнять дополнительные работы, разница существенна (Р<0,05) .

На вопрос: «В какой мере Вас удовлетворяют санитарногигиенические условия труда (шум, вентиляция, освещение, санитарное состояние)?» респонденты дали следующие ответы - вполне удовлетворяют - 47,7%, частично удовлетворяют - 44,4%, затруднялись ответить - 4,5%, не удовлетворяют -3,4%. Можно заключить, что основную массу медперсонала условия удовлетворяют (92,1%), разница существенна (Р<0,01) .

Все респонденты знают тактику, если в отделении больной с В 20.

Организация трудового процесса стационаров имеет ряд особенностей, связанных с применением высокотехнологичной медицинской аппаратуры, круглосуточным режимом работы и непосредственным контактом с лекарственными средствами, химическими веществами, инфекционными агентами.

Согласно опроса респондентов, структура профессиональных вредностей, с которыми сталкивается врачебный персонал в отделении, такова: психо-эмоциональные перегрузки - 50,0%, несколько факторов вместе - 19,3%, бактериологические вредности -12,5%. воздействие химических (в основном дезинфицирующих) препаратов -10,3%, физические перегрузки- 3,4% и нет- 4,5%. Т.е. врачи в 95,5% случаях сталкиваются с профессиональными вредностями, разница существенна (Р<0,01).

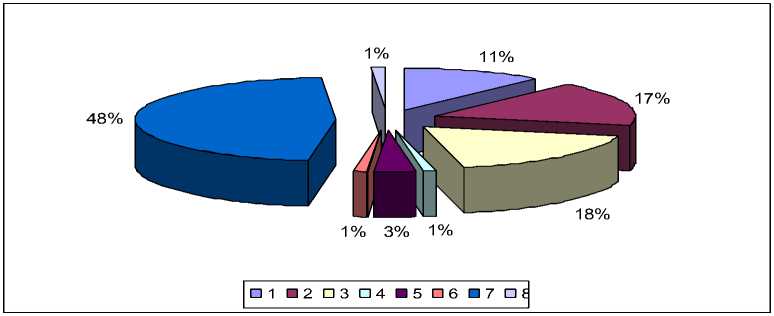

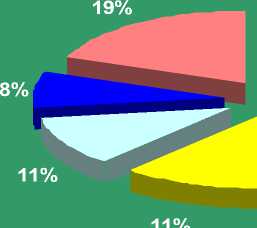

Рис. 9. Мнение респондентов о повышении эффективности и улучшения качества противоэпидемической работы

На вопрос: «Что Вы считаете первоочередным для повышения эффективности и улучшения качества противоэпидемической работы медперсонала?» (рис. 9) респонденты ответили так: повышение обеспечения инструментарием, лекарствами (18,2%), улучшение технического оснащения рабочих мест, улучшение условий труда (17,2%), повышение оплаты труда и улучшение материального положения (11,3%), укрепление дисциплины (3,4%), улучшение взаимоотношений между медперсоналом, администрацией (1,1%), улучшение качества профессионального образования (1,1%), несколько вместе (46,6%), не знает (1,1%.).

В табл.3 представлены, согласно мнения врачей, факторы повышения эффективности противоэпидемической работы сестринского персонала.

Таблица 3. Факторы повышения эффективности противоэпидемической работы сестринского персонала

|

№ |

Факторы |

Абс. |

% |

|

1. |

Профессиональная компетенция |

31 |

35,2 |

|

2. |

Организованность |

24 |

27,3 |

|

3. |

Качество работы |

5 |

5,7 |

|

4. |

Несколько вместе |

28 |

31,8 |

|

Всего |

88 |

100 |

Согласно таблицы 3, врачи указали, что на повышение эффективности противоэпидемической работы сестринского персонала отделения влияет профессиональная компетенция (35,2%), организованность (27,3%), качество противоэпидемической работы (5,7%) и в 31,8% - несколько вместе.

В таблице 4 респонденты дали оценку методам снижения ВБИ, где 54,6% занимают несколько методов вместе, 21,6% - соблюдение санитарных норм уборки палат, стерильность и одноразовые инструменты – 14,8%, мытьё рук – 6,8% и др.

Таблица 4.Оценка респондентами методов снижения ВБИ

|

№ |

Методы снижения ВБИ |

Абс. |

% |

|

1. |

Мытьё рук |

3 |

3,4 |

|

2. |

Мытьё рук ухаживающих |

3 |

3,4 |

|

3. |

Соблюдение санитарных норм уборки палат |

19 |

21,6 |

|

4. |

Стерильность |

8 |

9,1 |

|

5. |

Одноразовые инструменты |

5 |

5,7 |

|

6. |

Чистота |

1 |

1,1 |

|

7. |

Свободное посещение больных |

1 |

1,1 |

|

8. |

Несколько вместе |

48 |

54,6 |

|

Всего |

88 |

100 |

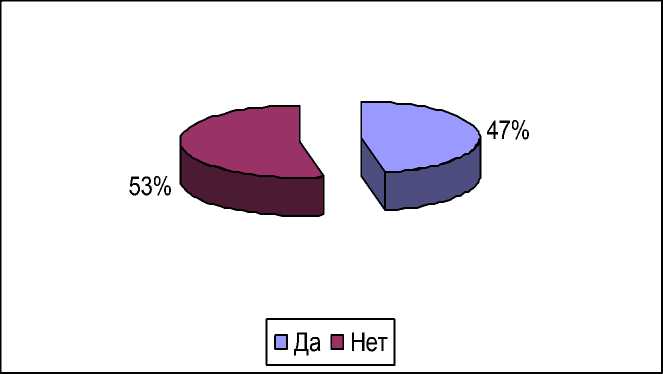

Несмотря на то, что СаНПиНы и приказы по профилактике ВБИ прорабатываются в отделениях, только 46,6% опрошенных врачей слышали о рутинном мытье рук (рис. 10).

Рис. 10. Характеристика знания рутинного мытья рук респондентами

Анализ характеристики мер профилактики ВБИ, согласно мнения врачей выявил, что в 36,3% - это компетентность медперсонала по госпитальной инфекции, в 17,8% -СИЗ, в 9,1% - современное оборудование и реактивы, в 5,7% - контроль над пациентами и их родственниками, в 4,5% - улучшение условий работы медперсонала, в 29,5% - несколько вместе и в 1,1% - не знает.

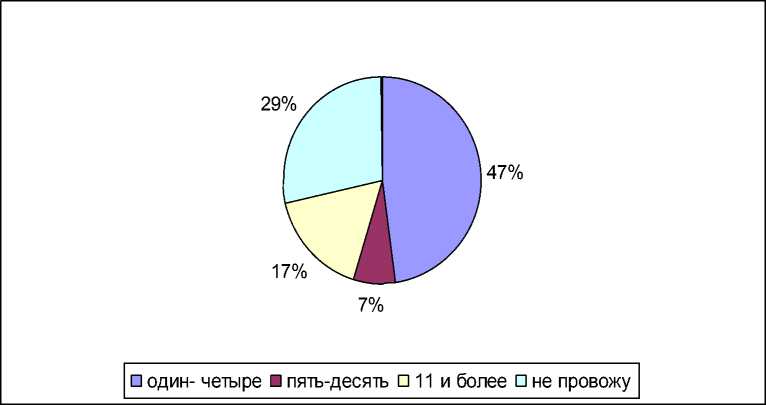

Характеристика количеств манипуляций проводимых за сутки врачами (инъекции, установка систем, катетеров, зондирование, забор крови и др.) представлена на рис.11.

Рис. 11. Характеристика количеств манипуляций за сутки

Согласно наших данных основная масса врачей (71,5%) проводит от 1 и более манипуляций и лишь 28,5% - не проводит, разница существенна (Р<0,05) .

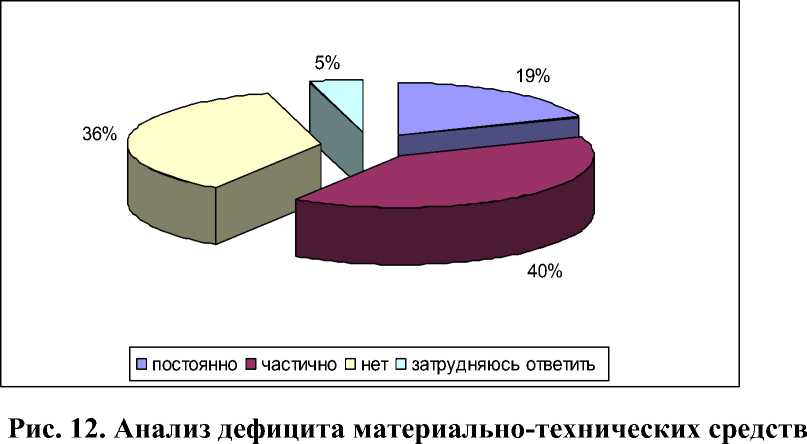

При анализа дефицита материально-технических средств, необходимых для качественной профилактики ВБИ, врачебный персонал дал следующие ответы: 59,2%- постоянно или частично сталкиваются с нехваткой, 36,3% - не сталкиваются и 4,5% - затруднились ответить (рис. 12).

В настоящее время уделяется большое внимание качеству медицинской помощи, определение это знает основная масса врачей (95,5%) и только 4,5% - не знает, разница существенна (Р<0,01).

Большинство респондентов (72,7%) удовлетворены существующей системой контроля качества в отношении профилактики ВБИ, 14,8% - не удовлетворены и затруднились ответить - 12,5%.

-

10,2% врачей считают, что для обеспечения качества профилактики госпитальной инфекции должны принимать участие главный врач, заместитель и зав.отделением, 20,5% считает - врач-эпидемиолог, 43,2% -врач эпидемиолог и ст.медсестра, 25% - весь персонал и 1,1% - не знает. Т.е. большинство опрошенных врачей не знает ответственных за эпиднадзор.

Анализ мероприятий при медицинской аварии для профилактики инфекций передающихся через кровь (ВИЧ,СПИД,ВГВ,ВГС) показал, что 37,2% врачей считает, что надо использовать периферические катетеры и катетер в центральную вену, 66,7% - имея многолетний опыт, выполняет процедуры так, чтобы не допустить медаварии, 11%- использовать многие методы и 1,1%- не знает. Отсюда видно, что 98,9% респондентов знает эти мероприятия, разница статистически существенна (Р<0,01).

-

94,4% респондентов ответили, что за профилактической вакцинацией сотрудников отделения и использованием иммунобиологических

препаратов проводит контроль заведующий. Характеристика мер эффективной антиинфекционной защиты медперсонала представлена в таблице 5.

Таблица 5. Характеристика мер эффективной антиинфекционной защиты медперсонала

|

№ |

Меры для эффективности антиинфекционной защиты медперсонала |

Абс. |

% |

|

1 |

Улучшение методов инфекционного контроля стационара |

24 |

27,3 |

|

2 |

Мониторинг госпитальной инфекции и анализ |

6 |

6,8 |

|

3 |

Постоянные усилия по улучшению качества |

14 |

16,0 |

|

4 |

Устранение недостатков лечебно диагностического процесса стационара |

6 |

6,8 |

|

5 |

Введение стандартов |

1 |

1,1 |

|

6 |

Улучшение распространения информации и влияния на отношение медперсонала к программе инфекционного контроля |

6 |

6,8 |

|

7 |

Многие |

31 |

35,2 |

|

Всего |

88 |

100 |

Случаи нагноения после лечения врачи связывают в 36,4% с недостаточной стерилизацией операционного материала и инструментария, в 17,8% - неполная обработка операционного поля со стороны хирурга, в 14,8% - проведением антибактериального лечения, в 31% - несколько факторов вместе.

-

60,2% респондентов считает, что на заражение ВБИ влияет комплекс факторов, в 17% случаев - неадекватная техника проведения инвазивных манипуляций: лечебных и диагностических процедур, в 7,9% -неадекватная асептика, стерилизация, недостаточная дезинфекция, в 7,9% -пациенты, в 5,9% - недостаточная обработка рук и не знает – 1,1%.

-

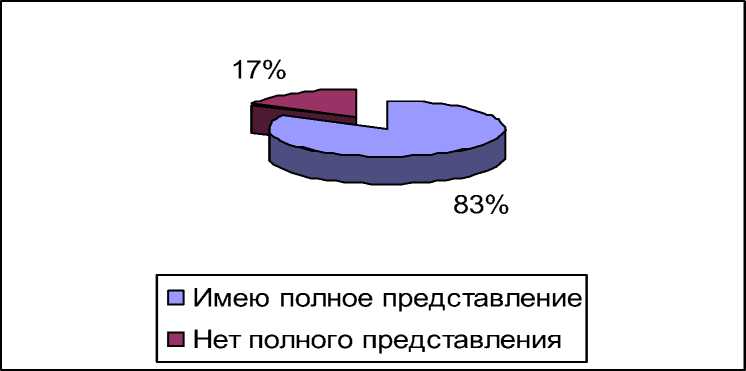

82,9% респондентов имели полное представление о резистентности к антимикробным и антисептическим препаратам основных возбудителей ВБИ, у 17,1% - нет полного представления (рис.13), разница существенна (Р<0,05).

Рис.13. Знание респондентов о резистентности к препаратам

Согласно данных исследования, для профилактики ВБИ в 85,2% случаев проводят профпрививки, иммунизацию и в 14,8%- проводят не всегда, разница существенна (Р<0,05).

На вопрос: «Какие факторы отрицательно влияют на качество профилактики ВБИ?» ответы респондентов были следующие: недостаточная оснащённость медоборудованием, внедрение новых методов диагностики и лечения (50,3 %), высокая нагрузка (12,3%), несколько вместе (29,5%), отсутствие материального стимулирования (4,5%), недостаточный контроль за работой врача со стороны заведующего (3,4%), недостаточная квалификация врачей (1,1%), не знает причин (14,8%).

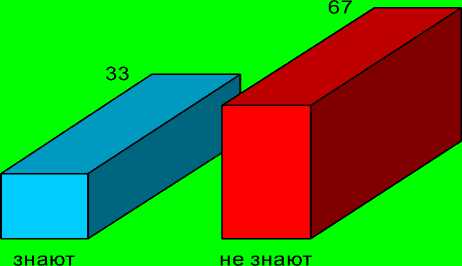

Знание врачей о длительности мытья рук представлено на рис. 14.

Знание врачей о длительность мытья рук

Рис.14. Знание врачей о длительности мытья рук

Из рис.14 видно, что лишь 33% врачей знают длительность мытья рук.

При анализе, причин невыполнения рекомендаций по мытью рук самими врачами, обнаружено, что у 23,8% - вера в то, что перчатки предоставляют полную защиту, у 12,3% - сомнения относительно эффективности мытья рук в предотвращении инфекций, у 4,5% - частое мытье раздражает кожу рук, повреждает ногти и лак на ногтях, у 2,3% -ощущение, что коллеги и руководители сами не выполняют рекомендаций по мытью рук, нехватка времени (11,7%), ограниченный доступ к раковинам и водопроводной воде (1,1%), у 29,5% - многие причины, у 14,8% - нет ответа (рис.15).

Причины невыполнения рекомендаций по мытью рук врачей

।------------------------------------------------------------------1------------------------------------------------------------------т------------------------------------------------------------------1111

0 20 40 60 80 100 120

Ряд1 Ряд2 Ряд3 Ряд4 Ряд5 Ряд6 Ряд7 Ряд8

Рис. 15. Причины невыполнения рекомендаций по мытью рук врачами

У 92,2% респондентов не было нарушений производственной дисциплины, у 3,4% было невыполнение распоряжения руководителя, у 2,2% - нарушение дисциплины, у такого количества (по 1,1%) - поломка оборудования по собственной вине и неудовлетворительное содержание своего рабочего места.

75% респондентам не накладывались штрафные санкции за несоблюдение санитарных норм и правил и 25% - накладывались, разница существенна (Р<0,05).

Характеристика штрафных санкций по работе представлена в табл.6, из которой видно, что основную массу занимают выговоры (21,6%).

Таблица 6. Характеристика штрафных санкций врачам

|

№ |

Виды штрафных санкций |

Абс. |

% |

|

1. |

Выговор |

19 |

21,6 |

|

2. |

Штраф |

7 |

8,1 |

|

3. |

Переход на низшую должность |

1 |

1,1 |

|

4. |

Увольнение |

2 |

2,2 |

|

5. |

Не накладывались |

59 |

67,0 |

|

Всего |

88 |

100 |

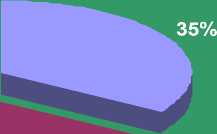

Рис. 16. Мнения врачей о семинарах

Согласно рис. 16: 76,1% респондентов удовлетворяет обучение на семинарах по профилактике ВБИ, 18,2% - не совсем удовлетворяет и 5,7% - не удовлетворяет, разница существенна (Р<0,05).

Врачи считают, что для улучшения обучения на семинарах необходимо использовать чаще презентации (15,9%), учебные фильмы (11,4%), привлечение других специалистов (11,4%), мастер-классы (7,9%), различные виды в комплексе (19,3%); 34,1% респондентов семинары удовлетворяют (рис.17).

Мнения врачей о видах обучения на семинарах

Удовлетворяет ■ Презентации

Привлеч специалистов ■ Мастер- классы

16%

Учебн фильмы ■ Др виды

Рис.17. Мнения врачей о видах обучения на семинарах

Для улучшения деятельности врачебного и среднего медперсонала нами введены в практическую деятельность журнал регистрации процедур, журнал учёта расходов дезрастворов, кварцевания, регистрации катетеров, стерилизации. Согласно опроса, около 70% респондентов считает, что с введением этих документов произошла экономия времени, больше времени осталось для больных и необходимо ещё уменьшить число медицинских документов, 9% считают, что ничего не изменилось, ещё прибавилось работы.

В заключение необходимо отметить, что в ЛПУ проводится не только значительная лечебно-диагностическая деятельность, но и весьма обширный комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленный на профилактику ВБИ, являющихся особой спецификой категорий болезней человека, связанных c получением больным того или иного вида медицинской помощи и являющихся результатом пребывания пациента в стационаре.

Во главе всей этой многогранной работы по профилактике ВБИ в ЛПУ стоит медперонал - основной организатор, исполнитель и ответственный контролер, правильность деятельности которой зависит от полученных в процессе обучения знаний и практических навыков по решению данной проблемы. Сознательное отношение и тщательное выполнение медицинским персоналом требований противоэпидемического режима предотвратит профессиональную заболеваемость сотрудников, что позволит в значительной степени снизить риск заболевания ВБИ и сохранить здоровье пациентам.

Таким образом, проведенные исследования и полученные результаты помогли нам изучить, проанализировать и выявить слабые стороны в организации деятельности многопрофильного стационара, его эпидотдела в профилактике ВБИ и рассмотреть возможные пути её оптимизации.

Выводы

-

1. Для эффективности оперативного и ретроспективного эпидемиологического анализа заболеваемости ВБИ, повышения медицинской активности медперсонала стационара необходимо создать в учреждении единую электронную базу данных.

-

2. Для оптимизации принципов обучения медперсонала по проблемам безопасности внутрибольничных и традиционных инфекций в разных отделениях стационара использовать интерактивные формы обучения (учебные ролики, семинар-презентации, мастер-классы, интернет-конференции, дистанционное и модульное обучение).

Список литературы Медико-социальная характеристика и анализ профессиональных навыков по профилактике внутрибольничной инфекции врачебного персонала многопрофильной клиники в Республике Узбекистан

- Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-2487 О Государственной программе «Год здоровой матери и ребёнка», 09.02.2016 г.

- «Санитарные правила и нормы сбора, хранения и утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений» СанПиН № 0317-15, Издание официальное, Ташкент - 2015 г.

- Санитарные нормы и правила проектирования, строительства и эксплуатации лечебно-профилактических учреждений, СанПиН № 0292-11, Издание официальное, Ташкент - 2011 г.

- «Профилактика внутрибольничных инфекций». Санитарно-эпидемиологические правила. СанПиН № 0304-12. Ташкент - 2012 г.

- Асадов Д.А., Арапов Т.Ю., Болтаев А.А., Шарапова Н.Д. Профилактика распространения ВИЧ/СПИДа: методы анализа эффективности затрат. // Мед.ж.Узб. - Т., 2009.-№4.- С.36-38.

- Атабеков Н.С., Маткаримов Б.Д., Ражабов Г.Х., Нурматов А.Х., Карабаева Д.Ш., Исаева Г.Н., Атабеков С.Н., Атахожиев М.С.ВИЧ-инфекция в Узбекистане и её эпидемиологические особенности в современных условиях// Мед.ж.Узб. - Т., 2013.-№5.- С.36-38.

- Атабеков Н.С.Защита населения от заболевания ВИЧ/СПИД в Республике Узбекистан.//Организация и управление здравоохранением.-Т.,2015.-№7.- С.42-48.

- Волконская А.Р., Чистякова А.Ю. Правовые и организационные проблемы в работе госпитального врача-эпидемиолога// Поликлиника 6/2013-М.-с.6.

- Всемирный Альянс за безопасность пациентов. Программа перспективного развития на 2005 год. -ВОЗ, 2005 г. -34 с.

- Инструктивно-методическое пособие для практикующих медицинских сестер "Организация санитарно-противоэпидемического и дезинфекционно-стерилизационного режимов в ЛПУ" - Н.Б. Миловидова, Е.Б. Брусина, О.М.Дроздова. - Кемерово, 2011- 52с.

- Исмаилова М.А., Ходжамова Н.К., Мирзахмедова Д.М. Оценка знаний и практики врачей-неонатологов по контролю и профилактике госпитальной инфекции. // Мед.ж.Узб.- Т., 2012. - №3.- С.77-80.

- Исмаилова М.А., Ходжамова Н.К., Мирзахмедова Д.М. Мониторинг профилактики нозокомиальной инфекции.// Педиатрия.-Т., 2012.-№3-4.-С.64-67.

- Орлова О.А., Акимкин В.Г., Чистова А.В., Ефремова Н.П. Эпидемиологическая характеристика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в отделениях хирургического профиля// Эпидемиология и инфекционные болезни. - Москва, 2014.т.19-№1.- С.20-27.

- Саидалиев С.С. О достижениях и дальнейших задачах в организации и проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий в республике. // Мед.ж.Узб. -Т., 2013. - №3. -С.63-87.

- Ситникова Г.Н., Внутрибольничные инфекции и роль медицинского персонала в их профилактике// fvso@mail.ru, 2015.

- Совершенствование законодательных основ борьбы против ВИЧ- важный фактор социальной защиты.// Бюллетень Ассоциации врачей Узбекистана. - Т.,2013.-№1.- С.6-10.

- Сутырина О.М. Социально-гигиеническое исследование заболеваемости, образа жизни и условий труда медицинских работников крупной многопрофильной больницы: Автореф. дис…канд.мед.наук - М.: 2011.- 22с.

- Умиров С.Э., Холдарова Х.М. Рычаги реализации системы инфекционного контроля.// Бюллетень Ассоциации врачей Узбекистана. - Т.,2013.-№4.- С.95-100.

- Халдарова Х.М., Умиров С.Э., Ражабов Г.Х.,Махаматов А.А., Абдумуталова Э.С., Хашимова С.А. Динамика эпидемического процесса ВИЧ-инфекции в Узбекистане// Мед.ж.Узб. - Ташкент, 2015.-№2.- С.69-71.

- Шкатова Е.Ю. Морозкова О.А. Хетагури Н.В., Рудина О.Л. Ифекционная безопасность в ЛПУ: учебное пособие - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 235с.

- Щепанская Л.В. Медико-организационные аспекты внутрибольничных инфекций в стационарах хирургического профиля и роль среднего персонала в их профилактике: Автореф. Дис.канд.мед.наук - М.: 2010.- 22с.