Медико-социальные факторы качества жизни, связанного со здоровьем, у пациентов с аутоиммунной тромбофилией

Автор: Трифонова М.А.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Гуманитарные проблемы медицины

Статья в выпуске: 1 (25), 2010 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты исследования, связанного со здоровьем качества жизни, с помощью опросника SF-36 у пациентов с аутоиммунной тромбофилией - антифосфолипидным синдромом (АФС). Выявлены медико-социальные факторы, оказывающие значимое влияние на показатели качества жизни - пол, возраст, социальный статус, длительность и тяжесть течения АФС.

Связанное со здоровьем качество жизни, антифосфолипидный синдром

Короткий адрес: https://sciup.org/142148806

IDR: 142148806 | УДК: 614.2:616.13/14-005.6+616.155.299-008.6

Текст научной статьи Медико-социальные факторы качества жизни, связанного со здоровьем, у пациентов с аутоиммунной тромбофилией

Антифосфолипидный синдром (АФС) занимает особое место среди тромбофилий. Это связано с особенностями патогенеза (аутоиммунный характер процесса, многообразие механизмов влияния на систему гемостаза и др.), возможностью поражения сосудов любого типа, калибра и локализации, а также гетерогенностью клинических проявлений с развитием псевдосиндромов, среди которых — псевдоинфекционный или небактериальный тромботический эндокардит (НБТЭ) [2, 5, 6].

Актуальность изучения связанного со здоровьем качества жизни (КЖ) показана практически для всех областей медицины, однако состояние КЖ и влияющие на него медико-социальные факторы при АФС, в том числе при АФС с НБТЭ, остаются неизученными.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Определение влияния социальных факторов (пол, возраст, семейное положение, социальный статус, наличие группы инвалидности) и характеристик самого заболевания (форма, длительность, тяжесть течения) на качество жизни и, следовательно, на состояние здоровья больных АФС с НБТЭ, с получением дифференциальных и интегральных количественных показателей.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Критерий включения — диагноз достоверного АФС (критерии ISTH, 2006 [8]). НБТЭ определялся как наличие эхогенных масс в области кла- панного эндокарда по данным чрезпищеводной эхокардиографии при отсутствии набора критериев, позволяющих диагностировать инфекционный эндокардит [7]. В исследование включены 56 больных АФС: 28 больных с НБТЭ и 28 больных без НБТЭ (контрольная группа).

В качестве инструмента оценки КЖ использовалась русскоязычная версия опросника MOS SF-36 [3], разработанного на основе исследования Medical Outcomes Study (MOS) в США (Ware J. E., 1992) [10].

Опросник состоит из 36 пунктов, которые сгруппированы в 8 шкал: физическое функционирование (ФФ), ролевое физическое функционирование (РФФ), боль (Б), общее здоровье (ОЗ), жизненная активность (Ж), социальное функционирование (СФ), ролевое эмоциональное функционирование (РЭФ) и психическое здоровье (ПЗ). Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100, и более высокая оценка указывает на более высокий уровень КЖ. Шкалы объединяются в два показателя: физический компонент здоровья (ФКЗ), включающий шкалы ФФ, РФФ, Б, ОЗ, и психологический компонент здоровья (ПКЗ), включающий шкалы ПЗ, РЭФ, СФ, Ж. Для подсчета значений общих показателей ФКЗ и ПКЗ использовались алгоритмы, разработанные Ware J. E., et al., 1994 [9].

Для непрерывных (количественных) показателей оценивались средние (M), стандартные отклонения (SD), стандартные ошибки средних (m), медиана (Ме), минимальные (Min) и максимальные (Max) значения. Количественные показатели шкал представлены в виде М± m. При сравнительном анализе средних величин двух групп применялся параметрический критерий Стьюдента и для увеличения точности непараметрический критерий Манн-Уитни, при сравнении нескольких групп — критерий Крускал-Уоллис. Линейную зависимость между показателями изучали с помощью расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Статистическая значимость определялась как р < 0,05. Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета статистической обработки данных SPSS, версия 11.5.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования КЖ у больных АФС с НБТЭ продемонстрировали статистически значимое снижение показателей КЖ практически по всем шкалам (за исключением шкалы РЭФ) в сравнении с сопоставимой по возрасту выборкой жителей Новосибирска [4]. Статистически значимых различий по средним значениям показателей КЖ между основной и контрольной группой выявлено не было, что, по-видимому, может служить основанием для экстраполирования результатов настоящего исследования на всех больных АФС независимо от наличия НБТЭ.

Преобладающее большинство среди больных АФС с НБТЭ составили женщины (26 чел., 93 %). Показатели физического и психологического здоровья у мужчин по всем шкалам SF-36 были в среднем на 31,6 % выше, чем у женщин. При этом женщины испытывали большие ограничения физической активности (повседневной, профессиональной), обусловленные состоянием здоровья, чем мужчины, о чем свидетельствует наличие наибольших различий в процентном отношении средних значений показателей по шкалам РФФ (84 %) и ФФ (36 %). И мужчины, и женщины хуже всего (минимальные значения) оценивали свои возможности выполнения повседневной работы (ролевое функционирование), что они связывали с ухудшением физического [показатель РФФ у женщин — (13,5 ± 5,1) баллов] или эмоционального состояния [показатель РЭФ у мужчин — (33,4 ± 4,7) баллов].

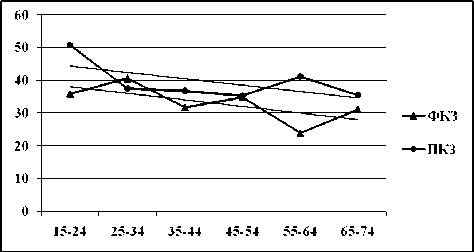

Средний возраст ± SD больных — (44 ± 13) лет. Возраст рассматривался относительно шести возрастных групп (от 15 до 75 лет), каждая группа включала 10-летний период. Наибольшую долю в возрастной структуре занимали лица 35—44 и 45—54 лет соответственно 31 и 28 %, наименьшую (6 %) — лица старше 55 лет.

При изучении возрастной динамики показателей КЖ наблюдалась тенденция к снижению средних значений с возрастом, более выраженная после 45 лет и по шкалам, составляющим ПКЗ (р < 0,05). При этом в отношении шкалы пси- хического здоровья прослеживалась достоверная отрицательная корреляция с возрастом (ρ= -0,39), что, по-видимому, объясняется нарастанием с возрастом тревожных переживаний и других негативных эмоций и ухудшением физического функционирования.

Вопреки ожидаемым результатам в возрастной группе 15—24 года наблюдались минимальные значения по шкалам РФФ (0 ± 0) баллов и Б (22 ± 0) баллов, а показатели общего и психического здоровья не были самыми высокими, что может быть связано с фактом диагностики аутоиммунного, потенциально опасного для жизни заболевания в возрасте, когда еще не достигнута физическая, психологическая и социальная стабильность.

При анализе распределения средних значений ФКЗ и ПКЗ по различным возрастным группам (рис. 1) максимальные значения наблюдались в группах 25—34 и 15—24 года, минимальные — в группах 55—64 и 65—74 года соответственно. Хотя отличия значений ФКЗ и ПКЗ не имели статистической значимости ( р > 0,05), построение линий тренда (линейное приближение) позволило выявить тенденцию к снижению данных показателей с возрастом.

Рис. 1. Показатели физического (ФКЗ) и психического (ПКЗ) компонентов здоровья и тенденции их изменения (сплошная линия) в различных возрастных группах

Более чем половина больных (18 чел., 64 %) охарактеризовали свое семейное положение как замужем/женат. Как у пациентов, состоящих в браке, так и незамужних/холостых, отмечались сходные значения показателей КЖ. Наибольшие отличия касались шкалы РЭФ (20 ± 9,4) против (38,9 ± 6,4) баллов, р = 0,08, что свидетельствует о лучшем эмоциональном состоянии и обусловленным им более высоком уровне повседневной активности у замужних/женатых пациентов, что, в свою очередь, может косвенно отражать эмоциональную поддержку со стороны мужей/жен.

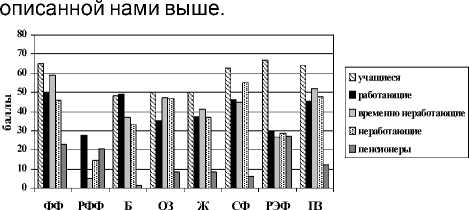

По трудовой занятости пациенты распределялись следующим образом: пенсионеры — 4 чел. (14,3 %), безработные — 7 чел. (25 %), временно неработающие — 5 чел. (17,9 %), работающие — 10 чел. (35,7 %), учащиеся — 2 чел.

(7,1 %). У пенсионеров по сравнению с пациентами остальных четырех групп отмечалось статистически значимое ( р < 0,05) снижение средних значений показателей КЖ (рис. 2). Кроме того, у них зафиксированы самые низкие значения КЖ по шкалам: ФФ — (22,7 ± 13,1) баллов, Б — (1,5 ± 0,9) баллов, ОЗ — (8,5 ± 4,9) баллов, Ж — (8,5 ± 4,9) баллов, СФ — (6,25 ± 3,6) баллов, ПЗ — (11,9 ± 6,9) баллов. Степень снижения значений в каждой из шести шкал в процентном отношении по сравнению, например, с группами работающих и учащихся составила, соответственно, 54,6 и 65,1 % для шкалы ФФ, 96,9 и 96,9 % для шкалы Б, 75,9 и 83 % для шкалы ОЗ, 77,3 и 83 % для шкалы Ж, 86,5 и 90 % для шкалы СФ, 73,6 и 81,3 % для шкалы ПЗ. Снижение

КЖ по всем аспектам здоровья в группе пенсионеров соответствует возрастной динамике КЖ,

Рис. 2. Показатели КЖ в зависимости от трудовой занятости

Среди пациентов, имеющих инвалидность (71,4 %: 15 чел. третьей и 5 чел. второй группы), среднее значение показателей КЖ было на 11 % ниже, чем у пациентов без инвалидности, и каких-либо статистически значимых различий выявлено не было.

Следующим этапом исследования было изучение взаимосвязи КЖ с факторами, характеризующими саму болезнь: ее формой, характером и длительностью течения.

У 7 чел. АФС был ассоциирован с системной красной волчанкой (вторичный АФС), у 21 чел. диагностировался первичный АФС. Наличие ассоциированного заболевания не оказывало существенного влияния на КЖ больных (различия по всем шкалам не превышали 5 б.).

Длительность АФС составила 1—3 года у 9 чел. (32 %), 4—10 лет — у 9 чел. (32 %), 11— 20 лет — у 6 чел. (22 %) и более 20 лет — у 4 чел. (14 %). Ранжирование пациентов в зависимости от длительности заболевания по средним значениям шкал в убывающей последовательности выглядит следующим образом: 11— 20 лет (44,5 ± 12,7) баллов, 1—3 года (40,5 ± 7,3) баллов, 4—10 лет (37,3 ± 7,4) баллов и более 20 лет (36,9 ± 6,1) баллов. Интересно, что пациенты с относительно недавно (1—3 года) диагностированным заболеванием имели худшие значения по сравнению с остальными группами по шкалам ролевого функционирования [(25,9 ± 9,8) баллов по шкале РЭФ и (11,1 ± 8,9) баллов по шкале РФФ] и психического здоровья (44,4 ± 8,5) баллов. Преобладание расстройств эмоциональной сферы (депрессия, тревожность, изменение эмоционального функционирования) в этой группе объясняется проблемами адаптации к новому диагнозу, осознанием возможных осложнений, необходимостью менять свой привычный жизненный уклад и, нередко, профессиональную деятельность в связи с заболеванием. При этом выявлена отрицательная достоверная корреляционная связь между возрастом начала АФС и оценкой состояния общего здоровья: ρ= -0,38. У пациентов с 11— 20-летним течением АФС наблюдались максимальные значения по шкалам РФФ, ОЗ, СФ и отсутствовали минимальные, что делает данную группу наиболее адаптированной к болезни. Однако в данном случае понятие адаптации является относительным, поскольку при длительном течении заболевания больные перестают обращать внимание на симптомы болезни и воспринимают ухудшение своего состояния по сравнению с предыдущими годами как должное. У них может регистрироваться повышение уровня качества жизни, но это отнюдь не означает регрессии заболевания [1]. При длительном (более 20 лет) течении АФС состояние здоровья пациентов значительно ограничивало не только физическую, но и социальную активность, чему соответствовали минимальные значения по шкалам ФФ (36,3 ± 10,6) баллов и СФ (40,6 ± 3,6) баллов.

«Тяжелое» течение АФС с рецидивировани-ем тромбоэмболических осложнений и/или развитием тромбозов различной локализации (смешанный тип тромбозов) наблюдалось у 12 чел. (42,9 %). У больных с тяжелым течением АФС средние значения по шкалам, характеризующим физический аспект здоровья, были на 2,7—23,7 баллов ниже, чем у больных с менее тяжелым течением заболевания (статистически значимо — по шкале РФФ: 6,3 против 30 баллов). В отношении показателей, характеризующих психосоциальный аспект здоровья, наблюдалась противоположная динамика с более низкими значениями при «нетяжелом» течении заболевания. При анализе значений суммарных показателей ФКЗ и ПКЗ сохранялась та же тенденция: в группе тяжелого течения АФС регистрировались более низкие значения ФКЗ [(30,8 ± 2,2) баллов по сравнению с (37,2 ± 1,9) баллами] и более высокие — ПКЗ (39,8 ± 2,8) баллов по сравнению с (36,6 ± 1,4) баллами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Среди социально-демографических характеристик на величину показателей КЖ значимо вли- ял пол (показатели выше у мужчин), возраст (тенденция к снижению показателей с увеличением возраста) и трудовая занятость (статистически значимое снижение большинства показателей КЖ у пенсионеров). У замужних/женатых пациентов отмечались более высокие показатели психического компонента здоровья.

Наличие сопутствующего заболевания не оказывало существенного влияния на КЖ больных АФС с НБТЭ в отличие от длительности и тяжести течения АФС. Наименее адаптированными к заболеванию были больные среднего и пожилого возраста, а также больные с АФС, протекающим более 20 лет.

Больные с тяжелым течением АФС хуже оценивают свой физический аспект здоровья, чем больные с условно «нетяжелым» течением, что свидетельствует о совпадении объективных клинических и субъективных критериев тяжести заболевания.