Медико-социологическая диагностика организации реабилитации пациентов после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов

Автор: Федонников А.С., Еругина М.В., Андриянова Е.А., Норкин И.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Дерматовенерология

Статья в выпуске: 3 т.13, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучение медико-социальных проблем организации реабилитации пациентов после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов. Материал и методы. Проведено медико-социологическое исследование, включающее 1175 пациентов, которым в 2015-2016 гг. выполнено эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов. Результаты. В рамках медицинского наблюдения в отдаленном послеоперационном периоде регулярно посещают профильных специалистов 69,8% пациентов, однако только 9,4% респондентов подтверждают практику активного мониторинга реабилитации со стороны служб здравоохранения. Зафиксированный высокий уровень декларированной удовлетворенности пациентов (более 80%) в сочетании со слабой активностью администраторов здравоохранения свидетельствует о существенном информационном разрыве между ключевыми субъектами реабилитации. Заключение. Проведенное исследование обозначило проблемные зоны взаимодействия пациента и системы здравоохранения при организации реабилитационного сопровождения после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов.

Медико-социологическое исследование, организация реабилитации, остеоартроз, эндопротезирование суставов

Короткий адрес: https://sciup.org/14918544

IDR: 14918544

Текст научной статьи Медико-социологическая диагностика организации реабилитации пациентов после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов

лезней, являясь второй по частоте причиной нетрудоспособности в мире. В структуре нозологий доминирует остеоартроз, поражая преимущественно тазобедренные (ТБС) и коленные (КС) суставы и обладая интенсивной динамикой распространения

Распределение пациентов по полу и диагнозу, n (%)

Таблица 1

|

Пол |

Код диагноза по МКБ-10 |

Итого |

|

|

М16 (коксартроз) |

М17 (гонартроз) |

||

|

Мужской |

182 (35,4) |

72 (11,3) |

254 (22,1) |

|

Женский |

332 (64,6) |

563 (88,7) |

895 (77,9) |

|

Итого |

514 (44,7) |

635 (55,3) |

1149 (100) |

Таблица 2

Распределение пациентов по месту проживания, n (%)

Технологическим ответом на указанные вызовы стало активное использование эндопротезирования крупных суставов: за прошедшие 30 лет в мире отмечается значительный ежегодный рост его объемов, а в отношении ТБС и КС данная операция является одной из самых востребованных [5–9]. Однако для решения обозначенных проблем пациента важна не только успешно выполненная операция, но и последующий процесс реабилитации [10]. Вместе с этим в настоящее время практически не реализуется комплексный подход к определению индивидуальной траектории реабилитации пациента, включающий использование технологий контроля заболевания, лечебную физкультуру, физиотерапию, психологическую помощь. Фактически реабилитационный процесс становится областью личной ответственности пациента и его родственников. Следовательно, исследование проблем организации реабилитации профильных пациентов является актуальной задачей и позволит внести вклад в результативность соответствующих программ здравоохранения.

Цель: изучение медико-социальных проблем организации реабилитации пациентов после эндопротезирования ТБС и КС.

Материал и методы. Проведено медико-социологическое исследование, включающее 1175 пациентов, которым в 2015–2016 гг. выполнено эндопротезирование ТБС и КС на базе НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии СГМУ (указанное в табличном материале меньшее число респондентов связано с тем, что не все из них полностью ответили на вопросы интервьюера). Специально разработан- ная анкета включала в себя два блока: паспортную часть (пол, возраст, диагноз по МКБ-10, вид операции, время, прошедшее после операции); специальную часть (организация реабилитации после оказания высокотехнологичной медицинской помощи).

Статистическая обработка результатов оказания медицинской помощи проводилась с использованием пакета компьютерных программ для профессиональной обработки данных социологических исследований IBM SPSS Statistics, версия 21. Частоты встречаемости признаков анализировались с помощью t-критерия. Статистическая значимость всех представленных данных соответствовала уровню показателя достоверности p<0,05.

Результаты. В целом среди опрошенных пациентов большинство составили женщины (77,9%), при этом нозологически выборка распределена практически равномерно: 44,7% — коксартроз, 55,3% — гонартроз. Однако анализ сопряженности факторов диагноза и пола позволил констатировать крайне неравномерное распределение пациентов с кокс- и го-нартрозом. Соотношение мужчин и женщин с коксар-трозом составило приблизительно 1:2, с гонартрозом 1:8 (табл. 1).

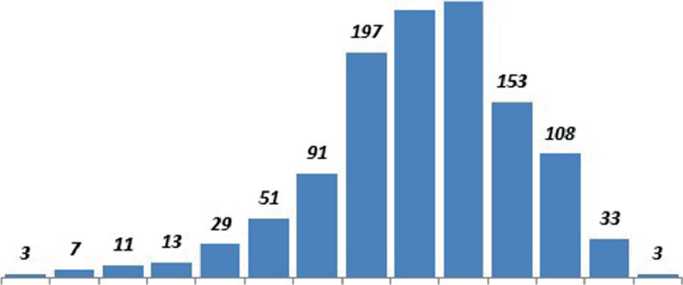

Возраст респондентов находился в интервале от 18 до 87 лет (для наглядности представления результатов вариационный ряд был разбит на группы с интервалом 5 лет), распределение неравномерное. При этом четко сформирован возрастной кластер от 53 до 72 лет, который составили 70,2% пациентов (рис. 1).

Лица, участвовашие в исследовании, постоянно проживали на территории 24 регионов, входящих в состав пяти федеральных округов России. Преобладали респонденты из регионов Южного (39,3%) и Северо-Кавказского (31,7%) федеральных округов (табл. 2).

По времени, прошедшему после эндопротезирования, абсолютное большинство составили па-

233 241

18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87

Рис. 1. Распределение пациентов по возрасту

Рис. 2. Распределение пациентов по признаку самостоятельного обращения за рекомендациями по реабилитации к врачу, который проводил хирургическое вмешательство, %

циенты, которые на момент опроса прошли ранний послеоперационный период (95,1%), из них 59,9% вмешательство сделано более одного года назад. Указанный факт позволил считать мнение пациентов, имеющих имплантированные конструкции, достаточно сформированным. Распределение пациентов по виду операции было достаточно равномерным и соответствовало их распределению по времени, прошедшему после нее (табл. 3).

Большинство респондентов (69,8%) осуществляли регулярное наблюдение у специалистов по месту жительства в установленные сроки (3, 6, 12 месяцев после операции). Однако практически треть пациентов наблюдалась у травматолога-ортопеда спорадически (18,3%) либо не посещала его совсем (11,1 %).

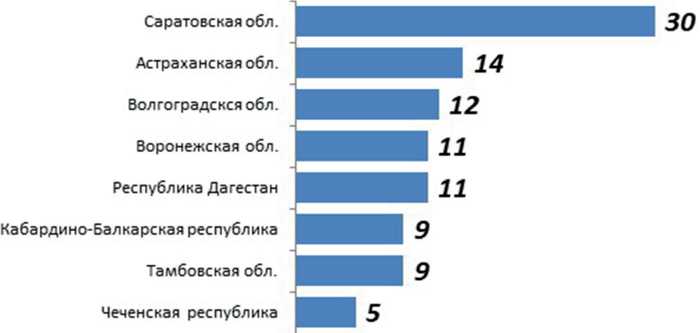

При исследовании механизмов взаимодействия пациента с системой здравоохранения получены следующие результаты. Зафиксирован низкий уровень участия в сопровождении пациента со стороны направившей медицинской организации или регионального органа управления здравоохранением: только 9,4% опрошенных указали на такую практику. Большинство респондентов (72,1%) самостоятельно посещали врача травматолога-ортопеда по месту жительства. Обращала на себя внимание малочисленная группа пациентов, которые самостоятельно обращались к врачу, у которого проходили хирургическое лечение (9,4%). Анализ в региональном аспекте показывает, что вариант взаимодействия «пациент — система здравоохранения» выбирали лица, проживающие в Саратовской либо смежных с ней областях: Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Тамбовской, регионах Северо-Кавказского федерального округа (Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика) (рис. 2). Это можно объяснить тем, что данные регионы с 1970-х гг. входили в территориальную зону, курируемую НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии СГМУ, за этот период с ними выстроена относительно стабильная коммуникация, и в на- стоящее время существует достаточно эффективное взаимодействие с органами управления здравоохранения указанных территорий по вопросам организации потоков пациентов, нуждающихся в профильной высокотехнологичной медицинской помощи.

Отдельное внимание уделено оценке пациентами удовлетворенности организацией реабилитации в послеоперационном периоде по месту их проживания. Большую часть респондентов устраивала организация реабилитационного процесса: ответ «Да, все полностью устраивает» выбрали 73,0% респондентов; «В целом оценка организации послеоперационной реабилитации положительная, однако есть моменты, которые следовало бы улучшить» 8,1%. Каждый пятый респондент (19,1%) категорически констатировал, что его не устраивала организация послеоперационной реабилитации. Следует отметить, что опрос предполагал уточнение причин неудовлетворенности. В их структуре выделены следующие оценки: «Низкое качество предоставления медицинской помощи (нет пользы от посещения специалиста)» выбрали 21,7%; «Отсутствие специалиста в пределах территориальной доступности» 21,1%; «Нет времени на посещение специалиста» 7,2%. Выбор ответа «Иное» (28,7%) свидетельствовал о том, что у респондентов на личностном уровне еще не сформировался должный уровень готовности к участию в реабилитационном процессе.

Обсуждение. Анализ полученных данных позволяет обозначить некоторые медико-социальные особенности и проблемы организации реабилитации пациентов после эндопротезирования крупных суставов:

-

1. Распределение пациентов в изучаемой когорте обладает гендерными различиями: соотношение мужчин и женщин с коксартрозом составляет приблизительно 1:2, с гонартрозом 1:8. В контексте возраста можно говорить о сформированном кластере (53– 72 года), который представляют 70,2% пациентов.

-

2. Выявлена невысокая заинтересованность региональных органов управления здравоохранением в организации процесса реабилитации одной из уязвимых в медико-социальном плане категории пациентов (предпенсионного и пенсионного возраста) в сочетании с их достаточной комплаентностью. Большинство (69,8%) пациентов достаточно регулярно посещают профильного специалиста для наблюдения в отделенном периоде после операции, при этом только 9,4% опрошенных подтверждают практику активного мониторинга реабилитации со стороны направившей медицинской организации или регионального органа управления здравоохранением.

-

3. Определена асимметрия между достаточно высоким уровнем декларированной удовлетворенности пациентов (более 80%) организацией реабилитации по месту жительства и невысокой активностью администраторов здравоохранения (9,4%) в этом вопросе, что свидетельствует о существенном информационном разрыве между ключевыми субъектами и процессами реабилитации.

Таблица 3

Распределение пациентов по виду операции и времени, прошедшему после нее, n (%)

|

Время, прошедшее после операции, мес. |

Вид операции |

Итого |

|

|

ТЭП ТБС |

ТЭП КС |

||

|

Менее 3 |

22 (4,2) |

36 (5,6) |

58 (4,9) |

|

3–6 |

42 (8,0) |

58 (8,9) |

100 (8,6) |

|

6–12 |

131 (25,1) |

179 (27,7) |

310 (26,6) |

|

Более 12 |

327 (62,7) |

374 (57,8) |

701 (59,9) |

|

Итого |

522 (44,7) |

647 (55,3) |

1169 (100) |

Заключение. Проведенное медико-социологическое исследование позволило обозначить определенные половозрастные детерминанты и имеющиеся проблемные зоны взаимодействия пациента и системы здравоохранения при организации реабилитационного сопровождения после обширных ортопедических операций: эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов.

Список литературы Медико-социологическая диагностика организации реабилитации пациентов после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов

- Woolf AD, Pfleger B. Burden of major musculoskeletal conditions. Bulletin of the World Health Organization 2003; 81 (9): 646-56

- Loeser RF. Age-related changes in the musculoskeletal system and the development of osteoarthritis. Clin Geriatr Med 2010; 26(3): 371-86

- Storheim K, Zwart JA. Musculoskeletal disorders and the Global Burden of Disease study. Ann Rheum Dis 2014 Jun; 73 (6): 949-50 DOI: 10.1136/annrheumdis-2014-205327

- Litwic A, Edwards Mark H, Dennison Elaine M. Cooper Cyrus: Epidemiology and burden of osteoarthritis. Br Med Bull 2013; 105 (1): 185-199. https://doi.org/10.1093/bmb/lds038

- Schafer T, Pritzkuleit R, Jeszenszky C, et al. Trends and geographical variation of primary hip and knee joint replacement in Germany. Osteoarthritis Cartilage 2013 Feb; 21 (2): 279-88. Epub 2012 Dec 5 DOI: 10.1016/j.joca.2012.11.006

- Chechik O, Khashan M, Lador R, et al. Surgical approach and prosthesis fixation in hip arthroplasty world wide. Arch Or-thop Trauma Surg 2013 Nov; 133 (11): 1595-600. doi: 10.1007/S00402-013-1828-0. Epub 2013 Aug 4

- Anastase DM, Cionac Florescu S, Munteanu AM, et al. Analgesic techniques in hip and knee arthroplasty: from the daily practice to evidence-based medicine. Anesthesiol Res Pract 2014; 2014: 569319. Epub 2014 Nov 17 DOI: 10.1155/2014/569319

- Загородний H.B. Эндопротезирование крупных суставов в Российской Федерации. В сб.: Материалы научно-практической конференции «Вреденовские чтения». Санкт-Петербург, 2013. URL: http://vredenreadings.org/arc/28/Zagorodny.pdf

- Тихилов P.M., Корнилов H.H., Куляба ТА. и др. Сравнительный анализ регистров эндопротезирования коленного сустава (обзор литературы). Травматология и ортопедия России 2014; 2 (72): 112-121

- Горянная H.A., Ишекова Н.И., Попов В. В., Бондаренко Е. Г. Изменение качества жизни пациентов после эндопротезирования тазобедренного сустава на первом этапе реабилитации. Экология человека 2017; (1): 41-44.