Механизм и специфика развития инновационной деятельности в России

Автор: Соболева Е.А.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 12 (34), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены основные вопросы соотношения между инновациями и инвестициями, проанализированы этапы современного инновационного механизма. Проведен анализ современного механизма и специфики развития инновационной деятельности в РФ.

Инновации, инвестиции, финансирование, инновационный механизм, эффективность, инвестор

Короткий адрес: https://sciup.org/170180368

IDR: 170180368

Текст научной статьи Механизм и специфика развития инновационной деятельности в России

В современном и быстроразвивающем-ся мире инновационная деятельность безотрывно зависит от экономических условий, которые задает рынок. Нововведения взаимосвязаны с развивающимся и действующем на сегодня рынком следующим образом:

– с одной стороны, направление инновационной деятельности в основном определяет рыночная конъюнктура, характеризующая текущее состояние отрасли и тенденции ее развития; при этом снижение спроса на научно-техническую продукцию уменьшает инновационную активность предприятий;

– с другой стороны, инновации активно формируют не только предложение нового продукта, но и спрос, изменяя ситуацию на рынке.

Инновационная сфера представляет собой область взаимодействия новаторов, инноваторов и инвесторов. Таким образом, инновационное пространство составляют три составных элемента, определяющих спрос и предложение:

-

1) рынок новаций (новшеств);

-

2) рынок инновационного предпринимательства;

-

3) рынок инвестиций.

Рынок новаций образуют инновационные проекты, нуждающиеся в финансировании и внедрении. Предложение на рынке новаций формируют следующие субъекты инновационной деятельности:

– научно-исследовательские институты и университеты,

-

– малые инновационные фирмы,

– индивидуальные изобретатели.

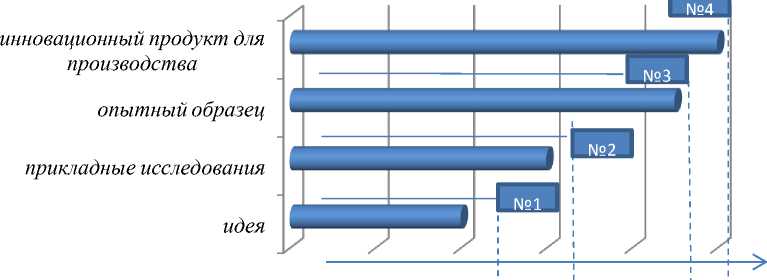

Инновационные проекты, предлагаемые на рынке новации, могут находиться на разных стадиях разработки (рис. 1):

– идея;

– прикладные исследования;

– опытный образец;

– инновационный продукт, осваиваемый в производстве.

Рисунок 1. Стадии разработки инновационного проекта

Цена новации определяется коммерциа-лизуемостью новшества, которая зависит от степени разработанности, а также практической и коммерческой значимости. Новация превращается в инновацию в результате практического использования.

Сегодня рынок инновационного предпринимательства образуют компании, внедряющие и использующие нововведения и ноу-хау. К ним относятся внедренческие фирмы, осуществляющие продвижение инноваций на рынке, а также потребители, применяющие новшества в своей деятельности. Рынок инвестиций формируют источники капитала, используемого для финансирования процессов нововведений.

В качестве субъектов инвестирования инновационной деятельности выступают: корпорации, банки, инвестиционные фонды, частный капитал, государство, население. Особенность финансирования инновационных процессов заключается:

– в потенциальной возможности многократно увеличить вложенный капитал;

– высокой степени риска потери инвестиционных вложений.

Для снижения рисков проводится детальный анализ перспектив и полезности будущего инновационного продукта, а также используются механизмы возврата предоставляемых инвестиций и управления рисками.

Инновационная деятельность традиционно считается сферой поддержки и активной государственной политики. Государственная научно-техническая политика – составная часть социальноэкономической политики, которая выражает отношение государства к науке и научно-технической деятельности, определяет цели, направления, формы деятельности органов государственной власти РФ в области науки, техники и реализации достижении науки и техники [1].

Основы государственной инновационной политики РФ изложены в следующих концептуальных документах: концепция устойчивого развития; концепция инновационной политики РФ на 1998-2000 гг.; концепция реформирования российской науки на период 1998-2000 гг.; концепция инновационной политики РФ на 20012005 гг.; основы политики РФ в области развития науки и технологий на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу.

Основные цели государственной научно-технической политики России сегодня выделяют решение следующих задач:

-

1. Развитие, рациональное размещение и эффективное использование научнотехнического потенциала.

-

2. Увеличение вклада науки и инноваций в развитие экономики государства.

-

3. Структурные преобразования в области материального производства.

-

4. Улучшение социально

-

5. Улучшение экологической обстановки.

-

6. Укрепление обороноспособности

-

7. Обеспечение безопасности личности.

-

8. Упрочнение связи науки и образования.

экономической ситуации.

страны.

Государственная научно-техническая политика РФ осуществляется сегодня исходя из следующих основных принципов [2]:

-

1. Признание науки социально значимой отраслью;

-

2. Гласность, экспертиза, конкурсность;

-

3. Гарантия приоритетного развития фундаментальных исследований;

-

4. Интеграция различных форм деятельности и структур;

-

5. Поддержка конкуренции и предпринимательской деятельности в области науки и техники;

-

6. Концентрация ресурсов на приоритетные направления;

-

7. Стимулирование;

-

8. Развитие науки, научно-технической и инновационной деятельности;

-

9. Развитие международного сотрудничества.

Основными направлениями государственной инновационной политики России являются:

-

1. Государственная поддержка и стимулирование инвесторов наукоемких, высокотехнологичных производств. Это может быть осуществлено путем объединения усилий со стороны государства и частных

-

2. Создание механизма внешнеэкономической поддержки по формированию условий для совместной деятельности отечественных и зарубежных организаций по выпуску отечественной наукоемкой продукции с учетом дальнейшей ее реализации на внешнем рынке.

-

3. Планирование в бюджетах разных уровней прямых государственных инвестиций для инновационных программ и проектов, имеющих государственные приоритеты.

-

4. Развитие системы лизинга для привлечения наукоемкого оборудования.

-

5. Стимулирование участия инновационно-активных предприятий в международных конкурсах.

инвесторов, взаимодействия со странами дальнего и ближнего зарубежья. Стимулирование такого сотрудничества может осуществляться за счет введения определенных налоговых льгот относительно средств, финансирующих инновационную деятельность, государственных гарантий и кредитов.

К основным формам государственной поддержки научной и инновационной [3] деятельности относится:

-

1. прямое бюджетное финансирование;

-

2. льготное налогообложение прибыли от реализации научных разработок;

-

3. освобождение от уплаты налогов на собственность и землю, относящуюся к научным организациям;

-

4. освобождение от импортных таможенных тарифов на ввозимое имущество для научных организаций;

-

5. прямое финансирование;

-

6. предоставление индивидуальным изобретателям и малым внедренческим предприятиям беспроцентных банковских ссуд;

-

7. создание венчурных инновационных фондов, пользующихся значительными налоговыми льготами;

-

8. снижение государственных патентных пошлин для индивидуальных изобретателей;

-

9. отсрочка уплаты патентных пошлин по ресурсосберегающим изобретениям;

-

10. реализация права на ускоренную амортизацию оборудования;

-

11. право на ускоренную амортизацию;

-

12. создание сети технополисов, технопарков и т. п.

В России предусмотрен ряд льгот по налогообложению субъектов научнотехнической и инновационной деятельности.

-

1. Инвестиционный налоговый кредит (ИНК) — предоставление отсрочки налоговых платежей с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. ИНК может быть предоставлен по налогу на прибыль организации при наличии следующих оснований:

-

а) проведение научноисследовательских и опытноконструкторских работ либо технического перевооружения производства, в том числе для создания рабочих мест для инвалидов и защиты окружающей среды от загрязнения промышленными отходами;

-

б) осуществление внедренческой и инновационной деятельности, в том числе создание новых или совершенствование применяемых технологий, создание новых видов сырья;

-

в) выполнение особо важного заказа по социально-экономическому развитию региона или предоставление особо важных услуг населению.

-

2. Льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) — от уплаты НДС освобождаются: выполнение НИОКР за счет средств бюджета, а также средств Российского фонда фундаментальных исследований, Российского фонда технологического развития и образуемых для этих целей внебюджетных фондов; выполнение НИОКР учреждениями образования и науки на основе хозяйственных договоров.

-

3. Льготы по земельному налогу предусмотрены для научно-исследовательских учреждений.

-

4. Уменьшение налогооблагаемой базы на суммы затрат, связанных с изобретательством и рационализаторством [4].

Срок действия ИНК составляет от 1 года до 5 лет, в течение которых ежегодные налоговые платежи могут быть снижены на 30% от стоимости оборудования (по п. 1), по п. 2, 3 – по соглашению, но не более чем на 50% от суммы налога. Проценты по ИНК начисляются в размере от 1/2 до 3/4 ставки рефинансирования Центробанка.

Таким образом, роль государства в инновационной деятельности РФ проявляется в его функциях, направленных на регулирование всех процессов, имеющих место в инновационной сфере. Наиболее важные государственные функции в сфере инноваций следующие:

-

1. Распределительная функция. Это достигается за счет распределения финансовых ресурсов на научные исследования и инновации, во-первых, через бюджет, во-вторых, счет формирования специальных фондов. Государством аккумулируются и распределяются не только денежные средства, но материально-технические, интел-

- лектуальные ресурсы.

-

2. Стимулирующая функция. Стимулирующее воздействие государства на инновационную деятельность проявляется через поощрение конкуренции, финансовые субсидии, льготы участникам инноваций. Государство может осуществлять частичное или полное страхование инновационных рисков. Государство способно и наказывать хозяйствующие субъекты введением санкций за выпуск устаревшей продукции, использование устаревших технологий.

-

3. Координация инновационной деятельности. Государство формирует единое технологическое пространство, что обеспечивает совместимость нововведений. Координация работ во времени, синхронность по технологическим стадиям, стадиям научно-инновационного цикла. Организационную координацию научных исследований и разработок, финансируемых за счет средств федерального бюджета, а также средств акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности. [5]

-

4. Правовое обеспечение инновационной деятельность.

-

– формирование законодательной базы;

– создание функционирующего правового механизма;

– системы соблюдения правовых норм

-

5. Кадровое обеспечение инноваций. Оно начинается во время профессионального обучения. Содержание обучающих профессиональных программ любого уровня (вузовского, поствузовского) должно быть построено на сочетании и сбалансированности фундаментальных, универсальных и специальных знаний.

-

6. Информационное обеспечение. Государство должно способствовать распространению нововведений путем научноинновационной инфраструктуры. Оно мо-

- жет выступать посредником между инновационными субъектами, оказывать помощь в поиске партнеров, заключении сделок под государственные гарантии. Государственные структуры должны предоставлять инноваторам юридические, деловые, консультационные услуги и т. д.

-

7. Обеспечение общественного статуса инновационной деятельности достигается через пропаганду научно-технических достижений и нововведений, моральное поощрение участников инновационной деятельности, повышение их социальной защищенности и т. д.

-

8. Учет региональных особенностей и регулирование инновационной деятельности в регионах.

-

9. Регулирование международных аспектов инновационной деятельности [5].

Таким образом, анализ современного инновационного механизма развития инновационной деятельности в России позволяет сделать вывод об актуальности и необходимости участия государства в развитии инновационного потенциала строительной отрасли и экономики страны в целом.

Список литературы Механизм и специфика развития инновационной деятельности в России

- Балдин К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия: учебное пособие / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 418 с.

- Ефименко И.Б. Экономическая оценка инновационных проектных решений в строительстве [Электронный ресурс]. - Саратов: Вузовское образование, 2014. - 276 c.

- Медынский В.Г. Инновационный менеджмент: учебник для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 294 с.

- Соболева Е.А. Государственно-частное партнерство как эффективный механизм реализации девелоперского проекта // Экономика и предпринимательство. - 2017. - №3-1 (80-1). - С. 876-878.

- Soboleva E. Organizational and functional modeling of business processes for management of the development project efficiency. MATEC Web of Conferences Volume 106 (2017) International Science Conference SPbWOSCE-2016 "SMART City" St. Petersburg, Russia, November 15-17, 2016.