Механизм реализации устойчивого развития на морских побережьях Дальнего Востока России

Автор: Майоров И.С.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 4, 2013 года.

Бесплатный доступ

Реализация концепции устойчивого развития потребовала создания механизма ее реализации, которым становится устойчивое природопользование, основанное на возобновляемых биологических ресурсах, использовании неисчерпаемых источников энергии и применении наукоемких и экофильных технологий.

Устойчивое природопользование, адаптивное биоресурсное природопользование, механизм реализации устойчивого развития, возобновляемые ресурсы

Короткий адрес: https://sciup.org/14082969

IDR: 14082969 | УДК: 502.75

Текст научной статьи Механизм реализации устойчивого развития на морских побережьях Дальнего Востока России

Актуальность исследований в этой области чрезвычайно высока, поскольку эти исследования имеют исключительно важное теоретическое и прикладное значение, особенно при оценке экологического состояния территорий и акваторий, обосновании конкретных практических рекомендаций, разработке различных схем природопользования и принятии оптимальных управленческих решений.

Цель исследования . Обоснование механизма реализации адаптивного биоресурсного природопользования на морских побережьях Дальнего Востока России на основе разработанных нами природно-центрированных моделей.

Проанализированные материалы (литературные и фондовые источники, ресурсы Интернета) позволили выявить основные направления для получения природопользовательских схем и моделей, позволяю- щих обеспечить устойчивое природопользование на региональном уровне в конкретных ареалах, которыми стали объекты исследования – морские побережья Дальнего Востока России.

Философским обоснованием перспектив устойчивого природопользования в данном исследовании является диатропический прогноз Ю.В. Чайковского: «Единственно возможный научный метод прогнозирования поведения сложных систем – прогнозирование на основе выбора альтернативы из их многообразия. Цивилизация определяется тем, какие ресурсы составляют ядро её экономики и какие находятся на периферии. Смена цивилизаций осуществляется путём замены ресурсов ядра экономики, т.е. путём перехода этих ресурсов на периферию» [13, с. 54].

Для устойчивого природопользования необходимы перевод в ядро экономики возобновляемых ресурсов и отвод на периферию невозобновляемых природных ресурсов, на которых пока еще строится почти вся наша экономика. Это положение взято нами в основу эколого-географического обоснования адаптивного биоресурсного природопользования.

Методологической основой создаваемой концепции устойчивого природопользования на морских побережьях Дальнего Востока РФ предлагается следующая схема [6]: ретроспективные анализы природопользования (исторический аспект) – оценка современного состояния природно-ресурсного потенциала территорий и прибрежных акваторий (мониторинг и современное природопользование) – основы устойчивого природопользования (эколого-географический, социально-экономический и управленческий аспекты с разработкой альтернативных вариантов на основе кадастровых оценок и имитационных моделей).

С учетом того, что экологические проблемы стали практически повсеместно стремительно нарастать и все больше осложнять жизнедеятельность человека, настоятельно встал вопрос о критериях оценки создавшейся ситуации и путях решения проблем. Эти проблемы носят глобальный характер, и мы далеко не всегда знаем, как их решать, а многие даже отказываются понимать их. Появляется необходимость в корне изменить структуру экономики. Становится понятным, что технократический (так называемый «западный») путь в экономике тупиковый. Остро встает проблема изыскания щадящих природу путей развития экономики. Это возможно с переходом на альтернативное существующему – устойчивое природопользование [6]. При этом необходимо обратить особое внимание на тот факт, что речь идет о долгосрочном природопользовании, основанном на возобновляемых биологических ресурсах. Один из вариантов – цикличность производства и безотходные технологии. Однако и здесь необходимо понимать, что в промышленно-индустриальном обществе замкнутый цикл без разрушения среды обитания невозможен. Впрочем, как и баланс природы, который стали воспринимать как сохранение равновесия. Согласно Ю.В. Чайковскому: «…баланс природы – такая же абстракция, как бухгалтерский баланс: замкнутые круговороты по каждому элементу, о которых так уверенно писал В.И. Вернадский, в действительности оказались не циклами, а спиралями…Более того, именно несбалансированность биосферы является необходимым фактором экосистемной эволюции. Однако в тех случаях, когда несбалансированность мала (каждый шаг спирали – почти цикл), балансовая модель удобна» [13, с. 75].

Устойчивое развитие поставило ряд вопросов, связанных со сменой природопользовательской парадигмы, разработкой альтернативных источников энергии, разработкой экологощадящих (или экофильных) технологий и принятием управленческих решений. Ж. Дорсет [1], Б. Коммонер [3], В.Д. Косарев [4] и др. считают, что экофильные технологии существовали еще в обществе собирателей и охотников. Такие «технологии» лежат в основе существования биоты и отражают, например, трофические отношения между продуцентами и консументами. Согласно «правилу Линдемана», если консумент изымает до 10 % корма, то это не только не наносит вреда популяции, но даже во многих случаях приносит пользу, поскольку изымаются наиболее слабые особи. Оставшиеся, более сильные способствуют оздоровлению популяции. Десятипроцентный предел вовсе не абсолютен – в ряде популяций такой предел доходит до 50 и даже 70 %. Следуя этой логике: «…если численность какого-то стада увеличивается в среднем на 100 особей в год, то человек вправе изымать из него ежегодно не более этого количества» [14, с. 75]. Используя балансовые исследования, можно обосновывать квотирование – устойчивое изъятие биологических ресурсов, которое должно корректироваться в соответствии с изменяющимися параметрами окружающей природной среды, т.е. быть адаптивным биоресурсным природопользованием [7].

Далеко не все исследователи считают возможным устойчивое развитие, однако практически все согласны с тезисом, что развиваться по прежнему сценарию (с применением экстенсивных схем использова- ния природных ресурсов) – невозможно. Следовательно, необходима смена природопользовательской парадигмы.

Рассмотрим философский аспект этой проблемы с позиций смены природопользовательской парадигмы.

Необходимость смены природопользовательской парадигмы обусловлена тем, что современная цивилизация загоняется в рамки самоистребления под действием глобального социального и экологического диспаритета во владении и распоряжении материальными, интеллектуальными и информационными ресурсами, экологического и системного кризиса. Ситуация осложняется ещё и тем, что все критические процессы в экологических и экономических системах происходят на фоне глобального перехода индустриальной цивилизации в постиндустриальную.

Смена формаций является серьезным потрясением для всех цивилизационных составляющих (нормы, традиции) и приводит к нарушению устойчивости предыдущей цивилизации [11]. «Ядро» экономики индустриальной цивилизации составляли невозобновляемые ресурсы (γ- и δ-ресурсов), а «периферию – возобновляемые» (α- и β-ресурсы). При исчерпании γ- и δ-ресурсов происходит смена индустриальной цивилизации и замена её постиндустриальной, «ядро» экономики которой составляют а- и в- ресурсы, а на «периферию» отодвигаются γ- и δ-ресурсы. Переход к постиндустриальной цивилизации без катастрофических последствий возможен путем замены невозобновимых ресурсов ядра экономики на возобновимые. Экологическая классификация природных ресурсов (табл.) на основе принципа степени возобновляемости ( а-, в- , Y— и δ-ресурсы) разработана Б.И. Сёмкиным [10]. К типу сверхбыстровозобновимых ресурсов относятся злаковые культуры и сенокосные травы. В частности, освоение севера России шло по пути культивирования зерна (в основном ячменя и овса), на выращивание которого уходило всего несколько месяцев. В последние годы появились новые технологии, которые позволяют выращивать культуры бактерий, необходимые для медицинских целей (например, для выработки инсулина) в течение нескольких часов, и др.

Классификация природных ресурсов по степени их возобновимости [10,12]

|

Наименование |

Цикл возобновления |

Обозначения |

|

Сверхбыстровозобновимые |

Дни, месяцы |

а |

|

Быстровозобновимые |

1–5 лет |

|

|

Средневозобновимые |

5–20 лет |

β |

|

Длительновозобновимые |

20–100 лет |

|

|

Условно возобновимые |

100–200 лет |

γ |

|

Условно невозобновимые |

200–500 лет |

|

|

Невозобновимые |

Боле 500 лет |

δ |

К типу быстровозобновимых ресурсов можно отнести объекты марикультуры (устрицы, гребешок, трепанг, морские ежи, рыбы семейства лососевых и др.). Например, горбуша уже через 18 месяцев после ската в море возвращается в реки, чтобы отложить икру. Семга также находится в море всего один год, после чего возвращается на нерест. Кета становится половозрелой на 3–5-й, сима – на 3–4-м году жизни [2].

К типу средневозобновимых ресурсов, по мнению В.М. Тарханова и А.В. Мошкова [12], можно отнести рыбы семейства осетровых (10–15 лет); к длительновозобновимым ресурсам относится древесина разных пород (в среднем 50–80 лет); к типу условно возобновимых ресурсов – месторождения строительных материалов (песок, песчано-гравийные смеси, галька могут восстановиться в течение сотни лет); к типу условно невозобновимых ресурсов можно отнести плодородный слой почвы, который в условиях Дальнего Востока способен восстанавливаться за несколько сотен лет.

Таким образом: «…если исходить из традиционного подразделения всех природных ресурсов на возобновимые и невозобновимые, то к возобновимым можно отнести, исходя из этой классификации, а- и в- природные ресурсы, а к невозобновимым - y и 5 » [12, с. 25].

Устойчивое развитие человечества обеспечивается тремя главными составляющими: экологической, экономической и социальной – и реализуется посредством устойчивого природопользования. Основные условия устойчивого природопользования на морских побережьях Дальнего Востока РФ следующие:

-

1. Эффективное вливание в экономику доходов от использования невозобновляемых ресурсов ( y- и 5 -ресурсов) при темпах их изъятия, не превышающих темпа их замены а- и в- ресурсами в «ядре» экономики.

-

2. Неистощительное использование а- и в -ресурсов при темпах изъятия, не превышающих темпы восстановления.

-

3. Сохранение биоразнообразия а- и в -ресурсов для будущих цивилизаций.

В связи с этим необходимо расставить приоритеты в устойчивом природопользовании. На первом месте стоит проблема сохранения биоразнообразия и создания природоохранных систем, затем следует проблема «буферных» территорий и создания рекреационных систем (рекреационное природопользование). И на третьем месте стоит проблема вписывания системы интенсивного использования природных ресурсов (ресурсное и отраслевое природопользование) около природоохранной системы посредством создания рекреационных систем [9].

Устойчивое природопользование обусловливает увеличение роли естественнонаучного знания. Если раньше оно привлекалось для решения отдельных задач, то в эпоху научно-технической революции естественнонаучное знание стало необходимым условием управления природно-хозяйственными системами. К нему стали предъявлять новые требования, так как оно должно обеспечить экологическую безопасность хозяйственной деятельности. Особое значение приобретает и природоохранная ориентация естественнонаучного знания. Без этого невозможно разработать модель устойчивого развития, технологию природоохранных проблем на генетической основе с учетом перспектив эволюции природно-хозяйственных систем, осуществить прогноз развития хозяйственной ситуации, ранжирование природоохранных проблем, определить основные направления работы и очередность решения природоохранных проблем.

Любая хозяйственная деятельность в прибрежной зоне должна учитывать имеющиеся здесь природоохранные комплексы и увязываться с последующим воздействием на территории и прибрежные акватории [8]. Это положение послужило основой для построения принципиальной схемы создания моделей устойчивого природопользования на морских побережьях Дальнего Востока РФ, которые должны, по нашему мнению, разрабатываться:

-

– с учетом сохранения имеющихся особо охраняемых природных территорий;

-

– с использованием щадящего, сбалансированного режима потребления возобновляемых природных ресурсов в буферной зоне этих территорий;

-

– с применением надежных механизмов управления.

Анализируя имеющиеся стратегии природопользования, которые могут, по мнению их создателей, обеспечить устойчивое развитие: «рациональное природопользование», «нулевой рост», «золотой миллиард», «создание огромных заповедников», «создание искусственной биосферы», «равновесное природопользование», «диатропическую модель» и множество других стратегий природопользования, – можно сделать вывод, что все они будут лишь вариацией, или комбинацией, вышеперечисленных. Механизмом реализации устойчивого природопользования, по нашему мнению, являются природно-центрированные модели (для использования биоразнообразия в условиях, обеспечивающих их сохранение) [7].

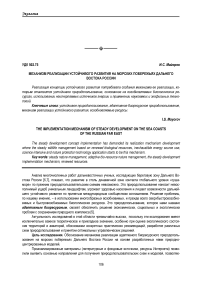

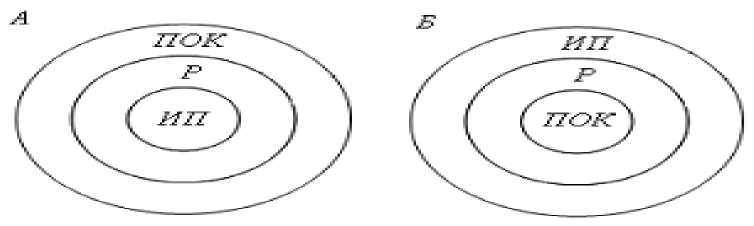

В настоящее время существует два подхода к структурированию компонентов системы природопользования (рис.).

В промышленно-центрированной модели за основу взята зона интенсивного природопользования [8], относительно которой определяется санитарно-защитная зона и только за её пределами определяется зона рекреации, и по остаточному принципу выделяется природоохранная зона. Кроме того, часто территория под природоохранный комплекс выделяется уже после этапа первичного хозяйственного освоения территории, так как появляется инфраструктура, которая позволяет осуществлять контроль с меньшими затратами и получать выгоду от использования системы санкций. Создание особо охраняемых природных территорий в неосвоенных районах считается нерентабельным.

Структура системы природопользования [8]: А – промышленно-центрированная модель; Б – Природно-центрированная модель; ПОК – природоохранный комплекс; Р – рекреация;

ИП – интенсивное природопользование

В природно-центрированной модели за основу взята зона природоохранного комплекса [7,11]. Приоритетность в природопользовании [9]: сохранение биоразнообразия (природоохранный комплекс) – рекреация (как буферная зона вокруг природоохранного комплекса) – интенсивное природопользование. Природно-центрированные модели устойчивого природопользования разрабатываются нами с учетом сохранения имеющихся особо охраняемых природных территорий; с использованием щадящего, сбалансированного режима потребления возобновляемых природных ресурсов в буферной зоне особо охраняемых природных территорий (без панического ограничения всех сторон жизнедеятельности человека, или диаметрально противоположного этому постулату – хищнического потребления ресурсов); при условии выработки надежных механизмов управления.

Характеристики и условия окружающей природной среды сгруппированы соответственно типам взаимоотношений в системе «общество-хозяйство-природа»: уровень жизни (здоровье и безопасность), использование земли (незанятые участки); эстетические потребности (пейзажи) и экологические зависимости (эвтрофикация); земля (уникальные природные объекты), воды (снег, лед и вечная мерзлота); флора и фауна (виды, находящиеся под угрозой исчезновения); рекреация (кемпинги и туризм). Поскольку реальные закономерности и темпы эволюции биосферы и человеческого общества сильно различаются, то фактически речь идет о глубоком изменении поведения общества по отношению к природе, подчинении общества экологическому императиву. Территории интенсивного природопользования должны быть размещены в границах наиболее устойчивых к физическому разрушению ландшафтов. Территория бассейна, занимаемая относительно устойчивыми ландшафтами, может быть использована как зона выборочно-локального освоения, или как буферная зона, в задачу которой входит компенсация «экологической неполноценности» первой зоны, т.е. быть рекреационной. Но основой основ является природоохранный комплекс.

Следовательно, несмотря на имеющиеся недостатки, концепция устойчивого развития является самой обсуждаемой, востребованной и, самое главное, уже претворяется в жизнь в ряде политических решений и нормативно-правовых актах (Концепция сохранения биоразнообразия, Экологическая доктрина России и др.).

Механизм реализации устойчивого развития – адаптивное биоресурсное природопользование (основывающееся на быстровозобновимых ресурсах, сохранении биоразнообразия и использовании предлагаемых нами природно-центрированных моделей) и высоконаучные и информационные технологии.