Механизм структурообразования инженерной службы

Автор: Никитченко Сергей Леонидович

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Механизация и электрификация животноводства, растениеводства

Статья в выпуске: 4 (16), 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрен метод синтеза инженерных служб в сельском хозяйстве. Предложена математическая модель механизма структурообразования в системе управления инженернотехнической службой (ИТС) предприятия.

Инженерно-техническая служба, уровень компетентности, сигналы, связь, узел

Короткий адрес: https://sciup.org/140204128

IDR: 140204128 | УДК: 631.173.004

Текст научной статьи Механизм структурообразования инженерной службы

Имеющиеся математические модели и методы проектирования инженернотехнических служб (ИТС) для предприятий АПК [1, 2] не позволяют учесть полный перечень современных инженерных задач и не объясняют процессы структурообра-зования в системах управления инженерной сферой села. Сегодня требуется более обобщённое решение организационных проблем, заключающееся в математическом синтезе необходимых структурнофункциональных составляющих ИТС, осуществляющих управление полным перечнем ресурсов предприятия и решение всех инженерных вопросов. Для моделирования перспективных вариантов инженерной службы мы вводим понятие её структурно-функционального базиса B s И f ТС и предлагаем механизм структурообразова-ния.

Структурно-функциональный базис производственной системы ВППс - это конечное множество организационных эле- ментов, связанных организационными отношениями и обуславливающих пространственно-временное взаимодействие вещественных, энергетических, информационных и интеллектуальных ресурсов производственной системы [3]. Задача моделирования ИТС как управляющей системы сводится к синтезу её структурнофункционального базиса BsИf ТС . Этот процесс поэтапный и осуществляется в соответствии с целевыми направлениями системы управления: качество работ, экологичность, безопасность, прогнозируемость производства, высокие показатели работы машин, социальные условия и др.

В современной науке понятие структуры обычно соотносится с понятиями системы и организации. Структура выражает лишь то, что остаётся устойчивым, относительно неизменным при различных преобразованиях системы, организация же включает в себя как структурные, так и динамические характеристики системы, обеспечивающие её направленное функционирование.

Исходя из принципа соответствия управляющей системы управляемой [4], можно сказать, что структурно-функциональный базис инженерной службы BsИfТС как управляющей системы должен соответствовать базису управляемой производ- ственной системы BsПfС . Данное утверждение можно представить в виде отображения

ИТС ПС а • Bsf ^ Bsf . (1)

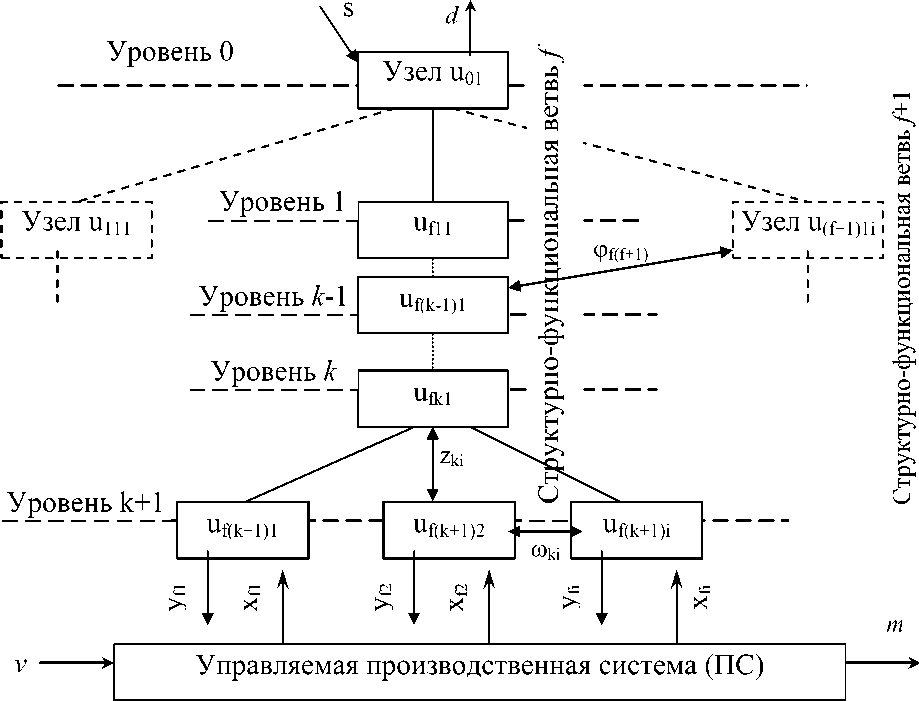

Для разработки метода синтеза базиса B s И f ТС рассмотрим его графическую интерпретацию (рис. 1) и введём ряд понятий и обозначений.

Рис. 1. Графическое представление структурно-функционального базиса

Если каждому входному сигналу соответствуют один или несколько выходных, то структурно-функциональный базис ИТС и производственную систему (ПС) можно представить математически в виде отображений

ПС: Y П V ^ M,

-

B, ИТ : В П X ^ Y U D , (2) где Y – множество выходных управляющих сигналов ИТС, y i ∈ Y ;

Х – множество сигналов обратной связи, генерируемых производственной системой (ПС), х i ∈ Х ;

S – множество сигналов внешних систем об инновациях, контролирующих органов и т.д., s i ∈ S ;

D – множество откликов ИТС на анализ инновации, отчёты в контролирующие органы, выставки, обмен производственным опытом, d i ∈ D ;

-

V – множество внешних возмущений управляемой системы ПС ( v i ∈ V );

M – множество выходных сигналов управляемой производственной системы ПС, m i ∈ M . Узел (участок) u fki – элемент структуры базиса B s И f ТС . Базис состоит из множества узлов U , поэтому u fki ∈ U .

Аналогами узла можно считать рабочие места или участки.

Структурно-функциональная ветвь f – группа узлов объединённых связями для приёма, обработки информации и принятия управленческих решений, ориентированных на конкретные функции (специализированная группа). В реальных ИТС структурно-функциональная ветвь аналогична специализированному отделу службы.

Вершина базиса u 01 – узел, одновременно принадлежащий всем функциональным ветвям базиса ( корень или ось базиса ).

Уровень компетентности – один или множество узлов структурно-функциональной ветви, объединённых горизонтальными связями. Вершина базиса находится на верхнем нулевом уровне компетентности.

Компетентность – образование, опыт, навык, права, информированность.

Связь горизонтальная – подмножество сигналов взаимодействия ω ki между узлами одного компетентного уровня структурно-функциональной ветви.

Связь вертикальная – подмножество сигналов взаимодействия z ki между узлами разных компетентных уровней одной ветви.

Горизонтальные и вертикальные связи являются внутренними связями между узлами одной структурно-функциональной ветви базиса. Именно они в сочетании с узлами образуют структуру ветви.

Запросы – разновидность внутренних связей базиса ϕ f(f+1) между узлами различных функциональных ветвей. Данные связи-запросы могут иметь как горизонтальную, так и вертикальную ориентацию. Лучший вариант, когда узлы разных ветвей могут обмениваться запросами напрямую (горизонтальная интеграция), тем самым, избавляя свои верхние уровни компетентности от лишней загрузки. Запросы не образуют иерархию структурно-функциональных ветвей, но при некоторых внешних обстоятельствах могут существенно влиять на структурные изменения ветвей и самого базиса.

Внешние связи базиса – множество сигналов взаимодействия узлов базиса с управляемой системой X и внешними системами S .

Мощность узла структурно-функциональной ветви ( n fki ) – множество действий узла по обработке всех сигналов и запросов для принятия управленческих решений и документирования операций, выполняемых в единицу времени.

Структурно-функциональная пара – два узла одной функциональной ветви, объединённые горизонтальной или вертикальной связью. В структуре ветви можно выделить пары двух типов – вертикальную и горизонтальную .

Синтез структурно-функционального базиса необходимо осуществлять поэтапным синтезом его отдельных структурнофункциональных ветвей. Здесь необходимо раскрыть причины возникновения структурно-функциональных пар обоих типов, поскольку именно этот процесс обуславливает возникновение и эволюцию как отдельной ветви, так и всего структурнофункционального базиса управляющей системы.

Механизм возникновения или ликвидации пар вертикального и горизонтального типов в отдельно взятой ветви основан на выполнении ряда условий.

Условия возникновения и существования структурно-функциональной пары горизонтального типа – если мощность одного узла nfki, имеющегося на k-м уровне ветви f, меньше требуемой постоянной для данного узла мощности Nfki, и увеличение мощности рассматриваемого узла невозможно по ряду технических, стоимостных или других причин, то на данном уровне появляется дополнительный узел. Вновь появившийся узел образует с имевшимся ранее на k-м уровне узлом горизонтальную связь ω. Данное условие возникновения пары горизонтального типа имеет вид n fki < N fki . (3)

Если на k -м уровне количество узлов превышает единицу, то уровень становится участком с разделением обязанностей.

Условия ликвидации структурнофункциональной пары горизонтального типа – если на k -м уровне имеются несколько узлов с горизонтальными связями и выполняется условие

II

Z n fki > Z N fk, . (4) i = 1 i = 1

то при неизменной функциональной I нагрузке уровня Z Nfki создаются предпо-i=1

сылки для того, что более мощные узлы начинают поглощать рудиментные узлы меньшей мощности. В итоге происходит уменьшение количества узлов (сокращение рабочих мест) и ликвидация лишних горизонтальных связей на к -м уровне ветви.

Условия возникновения структурнофункциональной пары вертикального типа (нового уровня компетентности):

-

1. Если на уровне к ветви имеется больше одного узла с горизонтальными связями и централизация управления данным уровнем перегружает вышестоящий уровень, то при неизменной загрузке уровня к создаются предпосылки для возникновения нового уровня компетентности. Данный уровень будет располагаться между уровнем к и вышестоящим уровнем, при этом индексация уровней изменится. Изначальный уровень к получит индекс к+1, а новый уровень будет иметь индекс к (рис. 1). На новом уровне появится один новый узел, который образует вертикальные связи z с узлами уровня к-1 и к+1 . Таким образом, появляются структурнофункциональные пары вертикального типа.

-

2. Если компетентность узла (узлов), имеющихся на уровне к ветви, недостаточна для выполнения множества действий, возлагаемых на уровень к . В данном случае имеются предпосылки для образования вышестоящего уровня компетентности с новым узлом и вертикальных связей между этим узлом и узлами исходного нижестоящего уровня.

Условия возникновения новых уровней компетентности и условия их существования требуют дополнительных исследований.

Выполнение первого условия может происходить следующими способами:

-

а) если компетентность какого-либо из узлов изначального уровня к достаточна для централизации управления уровнем к либо может стать таковой в кратчайшее

время, то данный узел разрывает текущие горизонтальные связи и перемещается на вновь образуемый вышестоящий уровень компетентности. Новый уровень получает индекс к , а изначальный уровень получит индекс к+1 . При этом между перемещённым узлом и узлами уровней к-1 и к+1 создаются вертикальные связи. Перемещённый узел продолжает частично выполнять свою изначальную функциональную нагрузку и дополнительно нагрузку по централизации управления уровнем к+1 . Часть нагрузки перемещённого узла перераспределяется между узлами управляемого уровня. Здесь может возникнуть перегрузка узлов уровня к+1 , но вероятность появления нового узла и горизонтальных связей на уровне к+1 с целью замещения перемещённого узла минимальна;

-

б) если компетентность какого-либо из узлов изначального уровня к достаточна для централизации управления уровнем к , то данный узел разрывает текущие горизонтальные связи и перемещается на вновь образуемый вышестоящий уровень компетентности. Новый уровень получает индекс к, а изначальный уровень получит индекс к+1 . Перемещённый узел выполняет только нагрузку по централизации управления уровнем к+1 . С целью замещения перемещённого узла на уровне к+1 появляются новый узел и горизонтальные связи. При этом между перемещённым узлом и узлами уровней к-1 и к+1 создаются вертикальные связи;

-

в) если создаётся новый уровень с новым узлом, который не присутствовал ранее в структуре ветви.

Теперь рассмотрим механизм влияния запросов %f+1) на структуры имеющихся функциональных ветвей и структуру базиса в целом. Если какой-либо узел функциональной ветви тратит большую часть мощности на обработку и обмен запросами с узлами других функциональных ветвей базиса в ущерб остальным своим действиям (т.е. приобретает высокую компетентность извне), то создаются предпосылки для выведения данного узла из структуры текущей ветви, создания для него новой ветви, и перемещение узла на уровень 1, подконтрольный вершине базиса u01. Дальнейший механизм эволюции новой ветви будет подчиняться вышеописанным условиям образования структурнофункциональных пар вертикального и горизонтального типов.

Методы противодействия росту структур управления и образованию излишних пар различных типов: принятие на работу опытных и образованных специалистов; постоянное повышение квалификации сотрудников; автоматизация рабочих мест специалистов; формирование и использование единой базы знаний предприятия; использование Интернет-ресурсов; создание социально-бытовых условий; материальное стимулирование сотрудников и др.

Исследование процессов принятия решений в современных ИТС сельхозпредприятий и других организациях позволяет сделать вывод, что подсистемы управления стали более открыты для внешних систем. Этому способствуют современные информационные коммуникации. Специалист среднего звена может сам собрать извне всю интересующую информацию и представить руководству ИТС на согласование готовый проект, тем самым, избавив его от лишней загрузки. Показанное в модели (2) множество сигналов внешних систем S, поступающее в ИТС, можно представить в виде объединения s = s0 U Sfk , (5)

где S 0 – множество сигналов внешних систем от руководства предприятия, внешних контролирующих органов, рекламные материалы, поступающие к руководителю ИТС (на нулевой уровень);

Sfk – множество сигналов внешних систем, поступающих на k-й уровень функ- циональной ветви f (рекламные материалы, характеристики технических объектов, технические нормативы и пр.), минуя руководителя службы.

Аналогично множество откликов ИТС D на внешние сигналы можно представить в виде объединения

D = D o U D fk . (6)

Здесь нужно отметить, что ИТС не будет являться полностью функциональной системой по отношению к внешним системам, генерирующим сигналы. Приоритет в получении сигналов обратной связи будут иметь вышестоящее руководство предприятия и внешние контролирующие органы, а также та часть внешних систем, предложения которых совпадают со специализацией ИТС или отрасли предприятия.

Для того чтобы дать математическое определение структурно-функционального базиса ИТС, воспользуемся условными обозначениями рисунка 1 и выражений (5), (6). Запросы между отдельными функциональными ветвями при наличии единой базы знаний предприятия обозначим как множество Ф fk , а запросы в сети Интернет – I fk .

Структурно-функциональный базис B s И f ТС системы управления есть множество структурно-функциональных ветвей F , каждая из которых представляет собой группу узлов U fki e U j , таких, что выполняются условия:

-

1. Для нулевого уровня компетентности ( k =0)

-

2. Для промежуточных уровней компетентности

u01 : s o A Z i А ф о A I o — Y o u D o .

ufki : Z f ( k + 1) A Y f ( k - 1) A W fk A ф fk A I fk A S fk — Y k U Z fk U D fk

Для уровня, контактирующего с ПС ( k = max),

Ы™ Y: X A Yfo, n A Wf^ о А ф«і \ AI a A s a —^ Yf U Z a U D a

f(k = max)i 1 1 f (k - 1) 1 1 f (k = max) 1 1 f (k = max) 1 1 f (k = max) 1 1 f (k = max) f f (k = max) f (k = max)

Такое математическое представление базиса ИТС показывает возможные затраты времени сотрудников на обработку всех необходимых в управленческой деятельности сигналов и формирование откликов в виде управленческих решений, ремонтно- регулировочных мероприятий, отчётов, документирования процессов, ответов на запросы и т.д.

Автоматизация управленческой деятельности и внедрение единой базы знаний предприятия может привести к достиже- нию следующих условий: Wfk→min, Zfk→min, Yfk→min, т.е. сократится число промежуточных согласований производственных вопросов как на горизонтальном, так и вертикальном уровнях, либо сократятся затраты времени на их осуществление.

На данный день мы выделили три типовых структурно-функциональных базиса возможных ИТС сельхозпредприятий.

B s I f ≡ u 01 – предприятие содержит одного или двух инженерно-технических работников в качестве консультантов и для взаимодействия со сторонними инженерными структурами, которые решают все вопросы производственной и технической эксплуатации машинных парков хозяйства;

B s I f I ⊇ f 1 – предприятие имеет собственную ИТС, которая состоит из одной структурно-функциональной ветви, ориентированной на решение вопросов производственной эксплуатации МТП и его хранение. Техническим сервисом машин занимаются сторонние предприятия. Такой тип базиса характерен для хозяйств, полностью перешедших на импортную технику, и его можно считать неустойчивым по времени. Он, как правило, существует в гарантийный период эксплуатации машин.

BsIfII ⊇ F – предприятие имеет ИТС, состоящую из множества функциональных ветвей, ориентированных на комплекс задач производственно-технической эксплуа- тации машин. Такой базис наиболее распространен на отечественных сельхозпредприятиях.

На основе представленной модели целесообразно проводить дальнейшие исследования механизма структурообразова-ния с разработкой алгоритма синтеза систем управления производством и компьютерной программы для его реализации. Это будет способствовать автоматизации моделирования оптимальных инженерных служб сельскохозяйственных предприятий в заданных условиях производства.

Список литературы Механизм структурообразования инженерной службы

- Акчурин, А.Г. Теоретические основы построения инженерно-технической службы в сельскохозяйственных предприятиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук/А.Г. Акчурин. -Москва, 1976. -38 с.

- Инженерная служба в хозяйстве/Рунчев М.С., Филонов В.С., Сисюкин Ю.М., Чупринин Н.И., Лишний А.Г., Агафонов Н.И., Лобашев Г.И. -Ростов-на-Дону: Ростовское книжное изд-во, 1972. -159 с.

- Хачатуров, С.Е. Организация производственных систем. Теоретическое основание организационной науки/С.Е. Хачатуров. -Тула, 1996. -202 с.

- Кожухар, В.М. Основы теории организации: учебное пособие/В.М. Кожухар. -2-е изд. -Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2006. -184 с.