Механизм управления внешней торговлей Российской Федерации

Автор: Крупорницкая И.А.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 1 т.7, 2004 года.

Бесплатный доступ

В статье проводится анализ механизма управления внешней торговлей. Дается обоснование необходимости государственного управления сферой внешнеторгового обмена на основе равновесия использования протекционизма и свободной торговли. Обсуждаются вопросы формирования и реализации механизма управления внешней торговлей государства.

Короткий адрес: https://sciup.org/14293574

IDR: 14293574

Текст научной статьи Механизм управления внешней торговлей Российской Федерации

-

1. Введение

В экономической системе общества государству принадлежит особая роль. Государство обладает большими возможностями для оказания влияния на экономическую жизнь в целом и внешнеторговую сферу в частности. Его роль заключается в создании и включении "в действие тонкой системы косвенных регуляторов экономики страны, отвечающих социальным целям всего населения" ( Экономика… , 1995).

-

2. Сущность управления внешнеэкономической деятельностью

Государственный аппарат служит опорной конструкцией любого государства. Устойчивое признание высокой роли государственного управления в условиях Советской власти сменилось в конце 80-х - начале 90-х гг. XX века его резкой критикой. Экономика в этот период переживала глубокий бюджетный кризис. По степени эффективности фискальной политики Россия уступала не только большинству промышленно развитых стран, но и многим развивающимся государствам. В начале 1990-х гг. по этому показателю Россия занимала 43-е место в мире ( The World… , 1994).

Интересно отметить, что из 15 стран, которые в начале 90-х гг. имели наиболее высокий рейтинг по степени эффективности фискальной политики, 9 государств (Гонконг, США, Япония, Сингапур, Тайвань, Таиланд, Малайзия, Индонезия и Индия) в те же годы входили в первую десятку стран мира по такому синтетическому показателю, как степень экономической свободы.

Этот показатель основывается на 8 критериях, учитывающих, в частности, долю государственных расходов в ВВП, степень государственного вмешательства в функционирование финансового рынка, наличие ограничений как во внешней, так и внутренней торговле и др.

В России в начале реформ были полностью устранены планирующие органы и разрушены крупные промышленные комплексы. В таких условиях появление клановых и мафиозных образований гораздо выше, чем вероятность появления рынка, где господствует добросовестная конкуренция. В нынешней ситуации часть внешнеторговой деятельности России производится в теневом секторе и "возвращение" государства в экономику является насущной необходимостью.

Поэтому идея государственного управления внешней торговлей вновь становится популярной в спектре государственных концепций. Таков, несомненно, лейтмотив Посланий Президента РФ Федеральному Собранию. Он ярко выражен в положениях об управленческой сфере как "зоне особого внимания", о повышении качества управления, эффективности власти, об установлении строгого правового порядка в деятельности государственного аппарата регулирующего внешнеторговую деятельность. В области государственного строительства ядром является реформа механизма управления внешней торговлей, которая позволит определять внешнеторговую политику государства с учетом сложившихся внутренних условий и международной экономической конъюнктуры.

Функции государства в регулировании экономики, в том числе, внешнеторговой сферы, направления регулирования, используемые государством формы и методы, освещены в научной литературе достаточно широко. Так, К. Макконнел и С. Брю выделяют пять экономических функций, выполняемых правительством в процессе регулирования экономики:

-

1) обеспечение правовой базы и общественной атмосферы, способствующих эффективному

функционированию рыночной системы;

-

2) защита конкуренции;

-

3) перераспределение дохода и богатства;

-

4) корректирование распределения ресурсов с целью изменения структуры национального продукта;

-

5) стабилизация экономики, то есть контроль за уровнем занятости и инфляцией, порождаемыми колебаниями экономической конъюнктуры, а также стимулирование экономического роста ( Макконнел, Брю , 1992).

Но простое перечисление регулирующих функций государства не дает определения сущности механизма управления.

П. Самуэльсон определяет виды государственной деятельности по регулированию экономики. Это применение контроля, общественное потребление, государственное производство, расходы на социальное обеспечение, характеризует государственную фискальную систему ( Самуэльсон , 1992).

Наиболее полно освещены проблемы регулирования в работах И.Н. Герчиковой, которая определяет цель регулирования государством предпринимательской деятельности как "создание условий, обеспечивающих нормальное функционирование экономики в целом и стабильное участие предприятий страны в международном разделении труда и получение от этого оптимальных выгод. Правительство каждой страны, безусловно, имеет свои собственные цели на каждом конкретном этапе и добивается их решения доступными им методами и средствами применительно к складывающейся экономической ситуации в стране и в мировом хозяйстве. Поэтому цели и задачи государственного регулирования подвержены изменениям, между тем как механизм регулирования достаточно хорошо отработан, хотя и имеет особенности в каждой отдельно взятой, стране" ( Герчикова , 1995).

В работах Л.З. Селезнева выделяется понятие "институциональная система рынка" (Экономика..., 1995) как система органов, регулирующих рынок и деятельность его инфраструктуры. К институциональным органам регулирования рынка отнесены: "органы законодательной и исполнительной власти: Федеральное собрание, Правительство, Президент, а также правительственные структуры: министерства экономики, финансов, Центральный банк России, Госкомимущество,

Федеральный фонд государственного имущества. Антимонопольный комитет, Государственная контрактная служба, страховой надзор и др." ( Экономика …, 1995). Отмечено, что нет "четкой стратегии развития институциональной системы регулирования рынка", что "процесс формирования институциональных органов, регулирующих становление инфраструктуры рынка, нельзя признать завершенным". Выделено понятие "институтов государственного регулирования рынка (рынок недвижимости, ценных бумаг, товаров и услуг, интеллектуального продукта)", подчеркнуто, что на сегодняшний день недооценивается роль институтов рынка в создании условий воспроизводства посредством развития рынка капитала.

В научной литературе используется термин "система государственного регулирования внешнеторговой деятельности" ( Мировая экономика , 1995), однако определения его не дано.

Таким образом, представляется целесообразным выделить и систематизировать группу экономических терминов, касающихся управления внешнеторговой деятельностью. Затем, на основе конкретизированного методологического подхода, исследовать место и роль субъекта федерации в регулировании внешнеторговой деятельности.

Управление определяется как процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь цели организации. Система управления представляет собой элемент организационной структуры, в который входят системы финансирования, планирования, контроля за выпуском продукции, учета и т.п. ( Большой экономический словарь , 1994).

Представляется целесообразным выделить термин, необходимый для проведения данного исследования - "механизм управления внешнеторговой деятельностью".

Механизм управления экономикой представляет собой систему государственных институтов, определяющую цель и стратегию социально-экономического развития страны, организационно-правовые основы и условия производства, распределения, обмена и потребления ресурсов, обуславливающую процессы, происходящие в экономике, их динамизм и качественные параметры, а также совокупность используемых для этого форм и методов регулирования.

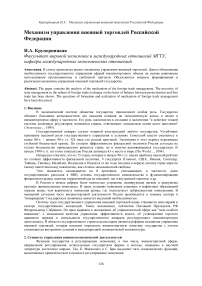

Особое место в структуре механизма управления экономикой занимает механизм управлении внешнеторговой деятельностью. Он представляет собой систему институциональных структур, определяющих цель и стратегию внешнеторговой деятельности в соответствии с выработанной внешнеполитической доктриной государства, обеспечивающих различные, в том числе и организационно-правовые условия функционирования внешнеэкономической сферы, а также совокупность используемых для этого форм и методов регулирования (схема 1).

Центральные органы государственной власти

Схема 1. Структура механизма управления внешнеэкономической деятельностью государства

Для оценки роли механизма управления внешнеторговой деятельностью необходимо определить его место в системе управления национальной экономикой. Если на национальном уровне государство регулирует отношения, в которых участвуют отечественные предприятия, организации, фирмы, финансовые институты, другие хозяйствующие субъекты, то при осуществлении внешнеэкономических связей одними из участников являются иностранные предприятия или организации. Поэтому в своей внешнеторговой политике государство руководствуется не только национальными интересами, но и учитывает нормы международного права, обязательства, международную обстановку, общее состояние мировой экономики и мирового рынка, внутреннюю и внешнюю политику других стран.

Посредством внешнеэкономических связей страна интегрируется в мировую хозяйственную систему, а национальные субъекты хозяйственной деятельности выходят на мировой рынок. Внешнеэкономический сектор более, чем другие сектора экономики, подвержен воздействию со стороны наднациональных субъектов регулирования хозяйственной жизни.

Функции механизма управления внешнеторговой деятельности страны состоят в:

-

- разработке и реализации внешнеторговой политики;

-

- обеспечении нормативно-правовой базы внешнеторговой деятельности;

-

- выработке и осуществлении политики в сфере инвестирования, в том числе заграничных

капиталовложений отечественных компаний и иностранного инвестирования в своей стране;

-

- осуществлении контроля за внешнеторговой сферой, в том числе таможенного, валютного и др.;

-

- регулировании платежного баланса;

-

- стимулировании экспортного потенциала путем оказания финансовой и организационной помощи отечественным экспортерам и производителям экспортной продукции, создании для них благоприятных условий сбыта на внешнем рынке, содействии росту заграничных капиталовложений национальных фирм, устранении препятствий в развитии международного разделения труда и кооперирования.

-

3. Действующий механизм управления внешнеторговой деятельностью

Согласно "Хартии экономических прав и обязанностей государств" ( Лисовский , 1984), принятой сессией Генеральной Ассамблеи ООН в 1974 г., каждое государство имеет право участвовать в международной торговле, в различных формах экономического сотрудничества, независимо от различий в политических, экономических и социальных системах. При осуществлении международной торговли и других форм международного сотрудничества каждое государство имеет право свободно выбирать формы организации своих внешнеторговых отношений и заключать многосторонние и двусторонние соглашения, соответствующие его международным обязательствам и потребностям международного экономического сотрудничества.

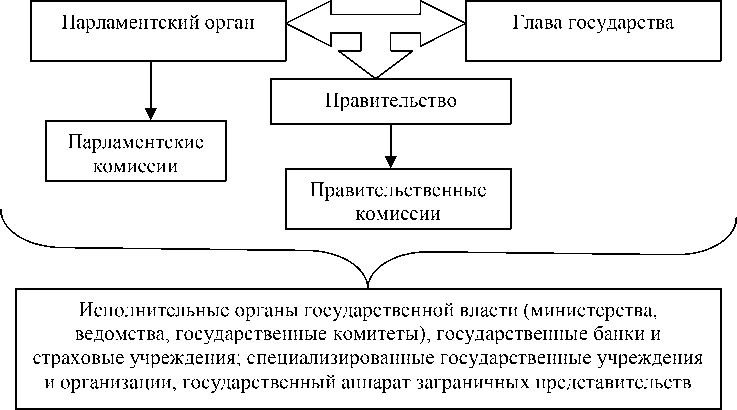

Структура механизма управления внешнеторговой деятельностью государства включает в себя две группы органов. Первая - центральные органы власти и управления, такие как парламент, правительство и глава государства. Центральные органы формируют общие направления и стратегию экономической политики государства, в том числе и во внешнеторговой сфере. Функции и полномочия центральных органов в этой сфере определены конституцией и другими законодательными актами. Во вторую группу входят исполнительные органы (министерства, ведомства, государственные комитеты) между которыми распределены исполнительные функции во внешнеторговой сфере.

Разработка внешнеторгового курса и выработка конкретных решений в данной сфере, представляет собой сложный процесс взаимодействия деловых кругов, органов исполнительной власти и парламента страны. На наш взгляд, целесообразно выделить понятие "внешнеторговый механизм", который включает в себя, кроме механизма управления внешнеторговой деятельностью, и национальные хозяйствующие субъекты, участвующие в реализации внешнеторгового курса страны, их ассоциации, неправительственные организации (схема 2).

Центральные органы государственной власти

Схема 2. Модель внешнеэкономического механизма страны

Особенности регулирования экономики в отдельных странах проявляются, прежде всего, в различии национальных форм и методов вмешательства государства в хозяйственную жизнь страны. Наряду с известной общностью инструментария государственного регулирования, имеются некоторые расхождения в использовании тех или иных рычагов воздействия на экономические процессы.

Правительства используют традиционные средства воздействия и стараются найти новые методы воздействия на внешнеторговую сферу. Если раньше регулирование было направлено на процесс осуществления внешнеторговых операций, то сейчас акцент сместился на сферы, окружающие этот процесс. Национальные особенности развития, различия в доле государственного сектора отдельных стран определяют использование тех или иных форм и методов регулирования.

Важной характеристикой, определяющей роль и место в интеграционном процессе, является отраслевая структура национальной экономики. Структурные особенности хозяйственных комплексов стран являются фактором, определяющим специфику государственного регулирования экономики на национальном уровне, линию поведения отдельных стран.

В ходе осуществления экономических реформ в России требовалась целенаправленная деятельность по выработке мер для улучшения экономического положения в стране. Это предполагало формирование нового механизма государственного регулирования экономики, в том числе механизма государственного регулирования внешнеторговой деятельности.

Начало этому процессу было положено в конце 1991 - начале 1992 гг. Основными методами государственного регулирования в то время были методы нетарифного регулирования: квотирование и лицензирование экспортных поставок, регистрационный режим в отношении экспортеров стратегически важных сырьевых товаров. Под лицензионным контролем в 1992-1993 гг. находилось до 80 % экспорта, по основному объему экспорта лицензии выдавались в пределах установленных государством квот.

С 1992 г. был введен экспортный таможенный тариф. В течение 1992-1994 гг. вывозные пошлины охватывали до 75 % российского экспорта (Об итогах внешнеэкономической…, 1996), в том числе экспорт топливно-сырьевых товаров, продовольствия, промышленных полуфабрикатов, некоторых видов готовой продукции.

Регулирование импортных поставок осуществлялось преимущественно тарифными и налоговыми мерами. Импорт с 1992 г. освобожден от квотирования, лицензированию подлежат ввоз химических средств защиты растений, лекарства, промышленные отходы и товары, включенные в перечень, по которому разрешения выдаются Правительством и Президентом.

В 1993 г. была принята Программа Правительства Российской Федерации "Развитие реформ и стабилизация российской экономики", рассчитанная на 1993-1995 гг., предусматривающая в сфере регулирования внешнеторговой деятельности:

-

- сокращение и отказ от количественных ограничений во внешней торговле, использование экономических методов регулирования, переход к единому курсу рубля;

-

- сближение структуры внутренних и мировых цен, последовательное снижение ставок экспортного тарифа с последующей отменой его, введение унифицированного импортного тарифа;

-

- переход к конвертируемости рубля для резидентов и нерезидентов сначала по текущим, затем по капитальным операциям;

-

- поддержку экспорта и расширение рынков сбыта отечественной продукции.

В 1993-1994 гг. произошла частичная либерализация экспортного режима: сокращались списки квотируемых и облагаемых экспортными пошлинами товаров, ставки экспортных пошлин снижались.

В отношении импорта в этот период экономические методы регулирования (таможенные тарифы и налоги) дополнялись обязательной сертификацией на предмет безопасности и соответствия российским стандартам.

В конце 1994 - начале 1995 гг. был отменен прежний порядок регулирования российского экспорта на основе квот и лицензий. Лицензионный режим был сохранен только для продукции, вывоз которой регламентируется квотами, установленными на основе подписанных Россией международных обязательств, и для товаров, по которым сохранен особый порядок экспорта. Была введена регистрация экспортных контрактов в отношении отдельных товаров, ранее попадавших под лицензионный контроль, однако она не могла компенсировать отмены количественных ограничений и особого режима экспорта основных валютоемких товаров.

В 1994 г. введена система валютного контроля при экспорте товаров: за своевременным поступлением экспортной валютной выручки. Обоснованность этого факта оценивала специальная комиссия при министерстве внешнеэкономических связей России.

Большие изменения в сфере регулирования внешнеторговой деятельности произошли в 1995 г.: была проведена либерализация нефтяного экспорта, ограничена область применения мер нетарифного регулирования; отменены институт спецэкспортеров и льготы по таможенным пошлинам (за исключением предоставленных в соответствии с законодательством России); введены новые ставки таможенных пошлин при импорте; снижены или отменены таможенные пошлины при экспорте по основным товарным группам.

Одним из основных итогов либерализации внешней торговли явилось превращение таможенного тарифа в основной инструмент регулирования внешнеторгового оборота. Импортный таможенный тариф применяется в целях:

-

- регулирования конкурентного воздействия со стороны иностранных товаров на внутренний рынок для формирования благоприятных условий развития отечественных конкурентоспособных производств;

-

- создания рациональной структуры потребления на основе внутренних и импортных ресурсов;

-

- содействия структурной перестройке национальной экономики;

-

- решения торгово-политических задач.

Совершенствуется нормативно-правовая база внешнеэкономической деятельности. К наиболее важным актам следует отнести Гражданский и Таможенный кодексы; законы: "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности", "Об иностранных инвестициях", "Об акционерных обществах", "О финансово-промышленных группах", "О соглашениях о разделе продукции".

Таким образом, в России в период перехода к рыночным условиям хозяйствования и интеграции в мировое экономическое пространство произошла либерализация внешнеэкономической деятельности, осуществлен переход к использованию экономических методов регулирования экспорта и импорта через ставки таможенного тарифа и валютный курс, функционирует внутренний валютный рынок.

Известен такой принцип государственного устройства - "конституционный федерализм" ( Riker, 1964), когда два уровня власти осуществляют свои полномочия относительно одной территории, существуют гарантии автономности каждого уровня, и каждый из уровней власти имеет автономные области действий в своей сфере. Этот принцип положен в основу государственного строя многих федеративных государств.

Использование принципа конституционного федерализма позволяет наиболее эффективно сочетать рыночные принципы организации хозяйства c принципами федерализма и самоуправления, когда рыночные отношения существуют в рамках сложной, многоуровневой структуры территориальной организации государства, предполагающей существование таких экономических условий и механизмов, как территориальное распределение собственности, регулирование деятельности субъектов хозяйствования, региональные бюджетно-налоговые системы в рамках единого экономического пространства.

В процессе управления для достижения намеченных результатов применяются соответствующие методы воздействия на объект управления. Практике управления внешней торговлей свойственны следующие методы:

-

1) административно-плановые:

-

- отражают воздействие высших управляющих органов на низшие посредством распоряжений, директивных писем, инструкций, исполнение которых обязательно;

-

- предусматривают долгосрочное прогнозирование и среднесрочное индикативное планирование внешней торговли, например, объема, товарной и географической структуры.

-

К числу административных методов управления относится нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности (лицензирование, квотирование, контингентирование и т.д.);

-

2) экономические методы представляют собой средства косвенного воздействия на объекты управления, побуждающие их действовать в таком направлении, чтобы успешно реализовать цели и задачи, определенные субъектом управления (таможенно-тарифное и налоговое регулирование внешнеторговой деятельности, страхование экспортно-импортных операций, государственные гарантии и страхование экспортных кредитов и т. д.);

-

3) организационно-правовые методы посредством нормативных актов регламентируют порядок образования и функционирования субъектов внешнеэкономической деятельности различных организационно-правовых и организационно-экономических форм, порядок организации взаимодействия между участниками внешнеторговой деятельности и государственными органами.

Таким образом, наряду с существующими межгосударственным и государственным уровнем оформляется третий - уровень субъекта федеративного государства. Зарубежными федеративными государствами накоплен достаточный опыт разделения полномочий уровней власти. Так, важнейшими особенностями взаимоотношений между федеральным центром и субъектами федерации в зарубежных государствах являются:

-

- вопросы установления торгового режима (таможенный режим, нетарифные методы регулирования и др.) и вопросы публично-правового характера отнесены к исключительной компетенции федеральных органов. При этом разграничение предметов ведения и полномочий устанавливается, как правило, непосредственно в конституциях государств, реже - в специальных федеральных законах;

-

- объем государственного воздействия в сфере внешнеторговой деятельности сохраняется в большинстве федераций на высоком уровне;

-

- механизм учета интересов регионов при формировании общегосударственной экономической политики в последнее время входит в число наиболее активно разрабатываемых внутриполитических вопросов федераций ( Гумилевский , 1995).

-

4. Выводы

Однако в области внешнеторгового сотрудничества немаловажное значение имеет долгосрочное государственное управление, которое обеспечивается путем прогнозирования, программирования и стратегического планирования развития отраслей, способных обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции и вписаться в мировой рынок, и которое преследует, главным образом, цель экономического роста при обеспечении национальной экономической безопасности.

Разработка механизма развития внешнеторговой деятельности, в котором определяется внешнеторговая политика на данный период развития с учетом сложившихся внутренних условий и международной экономической конъюнктуры - важнейший элемент прогнозирования внешней торговли.

При этом организация - другая важная функция процесса управления внешней торговли, предполагающая выстраивание организационной структуры управления, разграничение полномочий, прав, обязанностей и ответственности между уровнями вертикали, установление взаимосвязи и взаимодействия звеньев по горизонтали в соответствии с законодательными и нормативными актами. Организация управления внешней торговли в значительной степени предопределяется конкретными условиями развития национального хозяйства.

Стимулирование внешней торговли представляет собой целенаправленное воздействие субъектов управления на деятельность участников внешней торговли с использованием преимущественно экономических методов. Наибольшее развитие получило в практике государственное воздействие на сферу внешней торговли в развитых странах, поскольку реализация этой функции предполагает высокий уровень организационного, информационного и др. видов обеспечения, наконец, финансового содействия субъектам внешнеторговой деятельности.

Контроль представляет собой систему наблюдения и выявления отклонений развития внешней торговли от заданных параметров. Функция контроля в силу специфики предмета исследования имеет немаловажное значение даже в условиях абсолютного благоприятного соотношения внутренних и внешних условий развития внешней торговли страны. Вместе с тем, роль этой функции может усиливаться в зависимости от модели государственного управления, экономической системы, а также в периоды экономической трансформации. Национальная экономическая безопасность - состояние, имеющее в своей основе выполнение контролирующих функций специальными государственными органами. Из всех основных функций управления контроль теснее всего связан с регулированием, в задачу которого входит предупреждение и устранение отклонений.

В рассматриваемом контексте роль регулирования особенно велика. В современных исследованиях по вопросам регулирования внешней торговли закрепился подход, отражаемый определением: "Регулирование - это есть оперативное управление". Необходим обязательный контроль постоянно меняющихся внутренних и внешних условий развития внешней торговли в целях разработки и осуществления государственной кратко- и среднесрочной политики в области внешней торговли, а также корректировки стратегических долгосрочных программ развития внешней торговли.

Эволюция механизма управления внешнеторговой деятельностью России в период адаптации к условиям рыночной экономики и интеграции в мировое экономическое пространство сводится, в основном, к следующему:

-

1) в период перехода к рыночным условиям хозяйствования и интеграции в мировое экономическое пространство ликвидирована монополия внешней торговли;

-

2) произошла либерализация внешнеэкономической деятельности;

-

3) устранены обязательность объема, структуры, географического направления внешнеторгового оборота;

-

4) осуществлен переход к использованию экономических методов регулирования экспорта и импорта посредством применения ставок таможенного тарифа и валютного курса;

-

5) функционирует внутренний валютный рынок;

-

6) осуществляется функция контроля и прогнозирования внешнеторговой деятельности.

Таким образом, в процессе исследования механизма управления внешней торговлей выявлено множество проблем, требующих безотлагательного решения. При этом роль государства в условиях формирования рыночной экономики должна, в конечном итоге, сводиться к эффективному регулированию практически всех процессов, происходящих на внешнеторговом рынке, используя принципы свободной торговли лишь тогда, когда это не вступает в противоречие с национальными интересами.