Механизмы адаптации к действию кадмия у гриба Penicillium lanoso-coeraleum

Автор: Шуткевич А.И.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Проблемы прикладной экологии

Статья в выпуске: 2 т.2, 2000 года.

Бесплатный доступ

В работе изложены результаты исследования механизмов адаптации к действию кадмия у гриба Penicillium lanoso-coeraleum на различных уровнях организации.

Короткий адрес: https://sciup.org/148197614

IDR: 148197614

Текст научной статьи Механизмы адаптации к действию кадмия у гриба Penicillium lanoso-coeraleum

Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти

В работе изложены результаты исследования механизмов адаптации к действию кадмия у гриба Penicillium lanoso-coeraleum на различных уровнях организации.

Изучение механизмов адаптации к постоянно изменяющимся условиям среды представляет определенный теоретический и практический интерес. Широкое антропогенное рассеивание металлов в экосистемах приводит к формированию новых геохимических провинций и созданию экстремальных условий для существования отдельных видов. С определенной степенью уверенности можно утверждать тот факт, что токсичные металлы выступают сегодня как один из факторов, лимитирующих развитие отдельных компонентов экосистем, приводя к утрате ими устойчивого существования на уровне отдельных организмов, видов и сообществ.

Цель настоящей работы - обобщить результаты исследований механизмов влияния кадмия и механизмов адаптации к его воздействию у гриба Penicillium lanoso-coeraleum (Thom).

Микромицеты являются важным компонентом как водных, так и наземных экосистем и осуществляют деструкцию органического вещества до простых соединений (Мюллер, Лёффлерб 1995). Основной их особенностью является экстраклеточный тип метаболизма высокомолекулярных соединений за счет экзоферментов.

Кадмий является одним из самых токсичных металлов (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989), активно используемых в промышленности, благодаря чему он широко рассеивается во внешней среде и оказывает существенное воздействие на устойчивое функционирование экосистем различного уровня организации и масштаба.

Материалы и методы

Клон микромицета P. lanoso-coeralеum был выделен из окружающей среды в лабо-ротории генетических основ устойчивости экосистем ИЭВБ РАН, видовое определение было подтверждено на кафедре микологии МГУ.

Культивирование и поддержание штамма дикого типа и полученных субклонов производилось на плотной и жидкой среде Чапека - Докса (Билай, 1973) при температуре 30о С. При культивировании в жидкой среде использовали орбитальный термостатируемый шейкер УВМТ-12-250 с частотой биения 75 об/мин.

Морфологические изменения колоний оценивались визуально, микроморфологичес-кие - с помощью микроскопов МБИ-15, МБС-10, поляризационно-интерферриционного Биолар Р-1, Биолар и фиксировались с помощью микрофотографии на пленке Микрат М.

Разделение белков осуществляли в градиенте полиакриламидного геля в денатурирующих условиях с SDS - 2-ME по Лемли и окрашивали с помощью CBB R-250. Молекулярную массу белков определяли с помощью низко- и высокомолекулярных стандартов фирмы Pharmacia Biotechnology. Осаждение мицелия и спор осуществляли с помощью центрифугирования на центрифугах К-23, К26 и UP-65. Гомогенизацию образцов проводили в жидком азоте.

Кадмий в среду культивирования добавляли в виде хлорида кадмия в концентрациях от 250 мкМ до 5 мМ. Концентрацию кадмия в жидкой среде определяли методом атомно-адсорбционной спектрофотометрии на AAS-3 в воздушно-ацетиленовой смеси.

Концентрацию белка и изменения оптических свойств культуральной среды определяли на спектрофотометре Spekord M-40 в ультрафиолетовой и видимой частях спектра (190 - 900 нм) .

В работе были использованы отечественные реактивы квалификации ОСЧ и ХЧ, фирм Serva (Германия), Sigma (США), BDH (Великобритания), Ferrak (Германия), Reanal (Венгрия).

Полученные результаты

Первоначальным этапом исследований явилось получение субклонов, устойчивых к действию кадмия из клона дикого типа. Был использован метод генетической селекции на плотных средах с возрастающими концентрациями кадмия от 250 мкМ до 5 мМ. В ходе последовательной селекции были выделены субклоны, способные расти на среде, содержащей кадмий в концентрациях до 2 мМ. Изучались макро- и микроморфологические, физиологические и генетические изменения на уровне дифференциальной экспрессии генов, сохранение приобретенного признака устойчивости к действию кадмия в неселективных и селективных условиях.

На макроморфологическом уровне наблюдались следующие типы изменений. В отличие от дикого типа, колонии которого имели куполообразную форму с ровными краями и равномерной окраской, устойчивые к кадмию субклоны имели пикообразный центр, складчатую форму, фестончатые края и неравномерную окраску, которая ослабевала по направлению к периферии. Было обнаружено возникновение бесцветных колоний белого цвета.

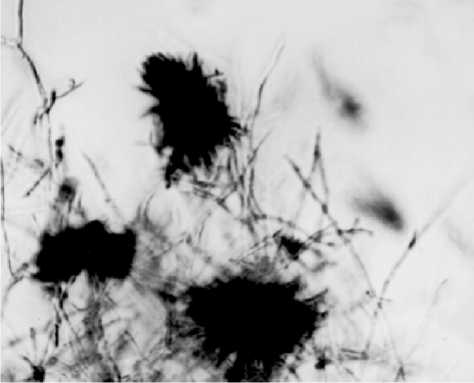

На микроморфологическом уровне у штаммов, устойчивых действию кадмия наблюдались следующие изменения. На первом этапе селекции устойчивые субклоны имели гифы спиралевидной формы, нарушалась целостность и структура клеточных оболочек: образовывались перетяжки и изменялась геометрия мицелия и конидий (рис.1). Нарушение морфологии конидий проявлялось в виде изменения их размеров, строения и количества.

На физиологическом уровне были обнаружены следующие типы реакций. У первой

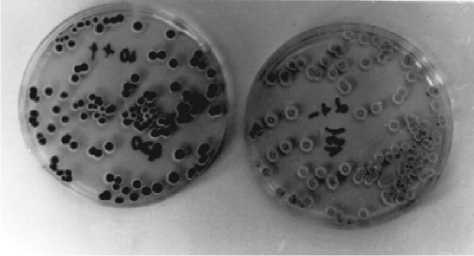

Рас. 1. Изменение морфологии гриба P lanoso-coeraleum при адаптации к действию кадмия. Перетяжки на гифах и нарушение структуры конидиеносцев и конидий группы субклонов происходило торможения темпов развития и спороношение наступало на 20-32 часа позже дикого типа. Вторая группа субклонов практически не отличалась от дикого типа. Особый интерес представляет третья группа, у которой наблюдался кадмий-зависимый рост (рис.2), т.е. на среде без кадмия происходило торможение развития или полное отсутствие роста. Приобретенный признак устойчивости в неселективных условиях сохранялся на протяжении 160 генераций (время наблюдения). У некоторых субклонов были выделены депигментированные мутанты белого цвета, которые в свою очередь давали два основных типа: белые спороносящие и белые без спороношения, развивающиеся вегетативным способом. Колонии, не способные к спороношению, окрашивали субстрат в желтый цвет и не ревер-тировали в голубые (дикий тип). В то время как белые спороносящие колонии ревертиро-вали в окрашенные с частотой 1к 856-872.

Рас. 2. Кадмий зависимый эффект у гриба P lanoso-coeraleum с фенотипом CdR. На среде без кадмия рост и спороношение задерживаются (светлые колонии)

Рис. 3. Игольчатые Cd-содержащие кристаллы в жидкой среде при культивировании гриба P lanoso-coeraleum с фенотипом CdR

В ходе экспериментов была прослежена эволюция механизма взаимодействия гриба с кадмием. Первоначальный механизм заключался в связывании металла оболочкой клеток. В ходе последовательных генераций был выделен субклон, выделяющий во внешнюю среду низкомолекулярное соединение, связывающее кадмий и переводящее его в нерастворимую форму при рН от 4 до 8 в виде кристаллов. Спектрофотометрический анализ в ультрафиолетовой и видимых областях спектра позволил предположить, что этим соединением является промежуточный продукт синтеза меланина, который обеспечивал окраску колоний дикого типа. При этом гифы утрачивали способность связывать кадмий и

Рис. 4. Cd-содержащие кристаллы по периферии колонии гриба P lanoso-coeraleum при культивировании на плотной среде он осаждался на дне в виде тонкоигольчатых кристаллов (рис.3). При культивировании этого клона на плотной среде, кристаллы накапливались по периферии колоний (рис.4).

Использование метода электрофореза в градиенте ПААГ с SDS и 2-ME позволило выявить дифференциальную экспрессию генов под воздействием кадмия. Была выявлена дифференциальная экспрессия и репрессия генов связанных с процессами адаптации к действию кадмия, что подтверждено присутствием или отсутствием их продукта в виде белков с различной молекулярной массой и значением Rf.

При изучении эффектов кадмия на изменение метаболизма углеводородов из состава среды Чапека-Докса исключалась сахароза и вводились цитрат, лактат, ацетат. Было установлено, что клоны, устойчивые к действию кадмия ауксотрофны по признаку способности использовать цитрат.

Приобретенный признак устойчивости к кадмию сопровождался приобретением устойчивости к действию меди, марганца и рубидия в близких концентрациях, но не приводил к устойчивости к действию никеля и хрома.

Обсуждение результатов

Полученные результаты позволяют утверждать тот факт, что кадмий является одним из наиболее токсичных металлов, лимитирующих развитие отдельных компонентов водных сообществ. При этом его воздействие является полифункциональным и реализуется на различных уровнях организации биологических систем: молекулярном, генетическом и популяционном.

Наиболее интересным фактом является выделение клонов с различной степенью зависимости роста от присутствия в культуральной среде кадмия и эволюция механизма его детоксикации. Механизм такой адаптации может быть представлен в виде следующей цепи реакций.

Первоначальным является реакция кадмия с мукополисахаридами и сульфгидрильными групами белков оболочки клетки, что обеспечивает его детоксикацию. Однако его частичное проникновение во внутреннее пространство клетки приводит к реализации мутагенных эффектов и взаимодействию с генетическим аппаратом. Для субклона, утратившего способность связывать кадмий оболочкой клетки это выразилось в приобретении нового механизма, позволяющего избегать прямого контакта с металлом за счет выделения хелатирующего агента. Изучение его оптических свойств и отсутствия пигментации у этого субклона позволяет утверждать, что этим продуктом является промежуточный субстрат синтеза меланина, который связывает кадмий и переводит его в нерастворимую форму.

Анализ дифференциальной экспрессии генов позволил выявить определенные белки, которые принимают участие в процессе адаптации к присутствию кадмия в окружающей среде. В соответствии с концепцией, предложенной Алтуховым и соав. (1996), выделены репрессибельные, индуцибель-ные и конститутивные гены, определяющие биологию вида и его фенотипическую изменчивость под действием селектирующего фактора и зависимость от его присутствия в среде обитания.

Использование в работе субклонов различного типа, полученных из одной споры показало, что токсическое воздействие кадмия приводит к изменению биоразнообразия на уровне вида, расширяет его адаптивные возможности за счет полифункционального воздействия металла. При этом субклоны обладающие положительной зависимостью роста от кадмия получают селективное преимущество в антропогеных экосистемах, в то время как не приобретшие механизмы, обеспечивающие устойчивость, элиминируются.

Классический генетический анализ выявил возникновение ауксотрофности у отдельных субклонов, которая проявлялась в способности расти на различных субстратах, показал что кадмий затрагивает системы генов ответственных за катаболизм сахаров. Было обнаружено, что приобретение признака устойчивости к кадмию сопровождается утратой использовать цитрат и ацетат. Однако это фенотипический признак не устойчив и ревертирует.

Было обнаружено, что приобретение фенотипа устойчивости к кадмию также обеспечивает способность грибов расти на средах, содержащих медь, марганец и рубидий в концентрациях от 5 мкМ до 1,25 мМ, но не приводит к устойчивости к действию никеля и кобальта.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что адаптация к действию кадмия у низших эукариот реализуется на различных уровнях организации, приводит к различным изменениям на генетическом, морфологическом и популяционном уровнях.