Механизмы формирования идентичности и культурной памяти итальянцев на примере Исторической регаты Венеции

Автор: Азарова Т.В.

Журнал: Культура и образование @cult-obraz-mguki

Рубрика: Теория и история культуры

Статья в выпуске: 3 (58), 2025 года.

Бесплатный доступ

Праздничные события в Италии являются не просто воспроизведением истории, но переживанием давно прожитого предками в настоящий момент. Статья рассматривает идентификационные коды, скрытые в главном для Венеции празднике, актуализирующем политически важное прошлое, Исторической регате. В Италии существует система спортивных праздников со своей спецификой в каждом регионе. В данной статье рассматриваются факторы, способствующие поддержанию интереса к подобным праздникам и актуализации их в коллективной исторической памяти венецианцев. Историческая регата хранит особые коды идентификации локального сообщества, позволяющие участникам каждый год проживать случившееся, наполняя его новыми, актуальными на данный период смыслами. С водной стихией у венецианцев сложились особые взаимоотношения, на которые повлияли в том числе и мифологические представления людей о сакральности воды и лодок; именно поэтому умение управлять лодкой становится ключевым для жителей лагуны. Настоящее исследование описывает особенно важные события, благодаря которым Историческая регата Венецианской республики осталась не просто праздником, но продолжает выполнять функцию консолидации сообщества.

Регата Венеции, коллективная память, арсенал Венеции, состязательные праздники

Короткий адрес: https://sciup.org/144163576

IDR: 144163576 | УДК: 069.12(470.23-25) | DOI: 10.2441/2310-1679-2025-358-49-63

Текст научной статьи Механизмы формирования идентичности и культурной памяти итальянцев на примере Исторической регаты Венеции

С традицией человека связывают общие социально-культурные основы устройства жизни, которые реконструируются в общественных институтах, таких как гастрономическая или праздничная культура. Участие человека в празднике можно сравнить с каждым новым прочитыванием знакомой книги. [6]. Первоначальный смысл происходящего скрыт в силу смены общественных взглядов или из-за возникших наслоений в понимании праздника, но интерес к происходящему позволяет угадывать важное для устройства жизни каждого человека. Воспитательный потенциал праздничной культуры как институционального образования реализуется благодаря восприятию участниками различных парадигм поведения в отношении труда, гражданских и семейных ценностей. Праздник метафорически сообщает человеку правила поведения и общения, социализирует, помогает организовать стиль мышления, настраивая человека на размышления о духовном [10]. Во многом та праздничная основа, которая и по настоящее время составляет непреходящее значение праздника, сложилась в Средние века. Средние века вполне можно назвать юностью человечества, а в юности, как правило, все дети стремятся играть, вкладывая в такую деятельность некий смысл. Не просто балаганное веселье, а придумывание заданий и их выполнение. Очевидный пример такой развлекательной игры – спортивногородские праздники Италии [12]. Состязательное мероприятие помогало поддерживать напряженность боевого духа, высокую спортивную подготовку, способствовало тренировке и позволяло демонстрировать противнику развитость военного оснащения. Главный праздник Венеции – помимо общих для Италии характеристик подобных состязаний – является своего рода недостижимым и неповторимым образцом, сохраняющим идею коллективной избранности [11].

Практика исторического восстановления (rievocazione storica) в итальянской праздничной культуре обозначает способ актуализации коллективной памяти в форме особой деятельности, позволяющей воссоздать исторически важную ситуацию в настоящем моменте и способ прожить далекое прошлое [10]. Предположим, что историческое восстановление позволяет достигнуть следующих целей:

– информирование о былых заслугах и достижениях в ситуации кризиса;

– обучение и воспитание на примерах прошлого;

– акцентуация базисных элементов сообщества, способа мышления и поведения;

– тренировка не всегда востребованных современной ситуаций качеств, но значительно повлиявших на становление черт национального характера.

Предположим, что для современного человека важно сохранять связь с первоначальным пониманием праздника и пересматривать давно принятую парадигму праздника, форматировать ее в соответствии с нынешним пониманием действительности. «Любое воспоминание сколь угодно личное, даже воспоминания о событиях, которым мы были единственными свидетелями, даже воспоминания об оставшихся невыраженными мыслях и чувствах,- соотносится с целым комплексом понятий, которыми обладают и многие другие люди кроме нас, с различными лицами, группами, местами, датами, словами и словесными формами, а равно и с рассуждениями и идеями, то есть со всей материальной и нравственной жизнью обществ, к которым мы принадлежим или принадлежали раньше» [6].

Состязания носят в основном спортивно-тренировочный характер; также это момент своеобразной селекции наиболее устремленных, талантливых, смелых, находчивых: часто в таком турнире необходимо проявлять не меньше смекалки, чем смелости. Архетипическое преодоление страха смерти, которое проявляется в борьбе гладиаторов или обрядах закапывания лошадей для того, чтобы сломить боевой дух противника. Но вот рыцарский характер состязания Средних веков состоит в том, что способный наездник может защитить собственную общину, тех людей, которые от него зависят или надеются на него. В этом случае реализуется институциональная практика коллективной памяти.

Спортивные праздники в Италии после 1900 года

В истории Италии состязания выполняли роль естественного отбора. Складывающееся постепенно соперничество (rivalità, ривалита) как способ поведения становится линзой, через которую итальянцы воспринимают все уровни бытия, а праздник помогает превозмочь неприятные последствия событий или поступков, увидеть их со стороны и научиться жить с ними [10].

Мозаичность Италии, пестрота территории вынудила найти способ сосуществования пограничных территорий в виде стремления выиграть, обойти соперника. Спортивные мероприятия помогают создать атмосферу выгодной конкуренции мирным способом. Также можно сказать, что различного рода забеги или заезды – это зрелищно красивое мероприятие, позволяющее показать себя, покрасоваться; стремление быть не хуже соперника становится двигателем деятельности.

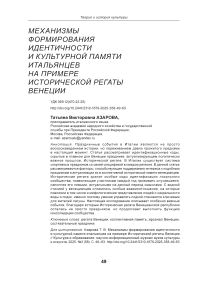

Схема 1. Типы состязаний в Италии

В условиях искусственного создания или перезапуска спортивного праздника теряются важные функции состязаний: способ освободить военную энергию; возможность похвастаться, чтобы приобрести символ исключительности; завоевать титул рыцаря – передовая позиция сообщества – должен один из лучших. Особое место среди состязаний занимают водные соревнования, которые называются регата. Одно из таких исторически важных для Италии – это Историческая Регата Венеции (Regata Storica di Venezia).

Regata storica di Venezia

Это одно из самых великолепных событий Европы, которое хранит память сообщества венецианцев в момент кульминационного расцвета Республики, но и некое подспудное понимание того, что такое справедливое и правильное устроение общественных отношений. Слово регата (regata) происходит от auriga (возница) или по другой версии от слова remigata (удар веслом), которое, в свою очередь, вероятно происходит от слова riga (линия, строка) – некое подобие весла и линий кораблей, которые, несмотря на сложные условия взаимодействия со стихией воды, все же стремятся к прямолинейному построению. Regata – соревнование, состязание лодок в условиях праздника с целью доплыть до конечной установленной точки на Большом венецианском канале.

Энциклопедический словарь итальянского языка Treccani дает такое определение: regatta – лодочные гонки, которые проводятся в море или внутренних водах [7]. Происхождение регаты средневековое, но традиционные гонки с таким названием с XIV века проводились в Венеции. Наиболее древние упоминания о венецианских гонках восходят к 1315 году [7]1. Наименование обязано тому факту, что конкурирующие лодки выстраивались в линии на старте. Регаты проводились между гондольерами, и плавательные средства группировались, учитывая размеры лодок и количество гребцов2. В праздники или по случаю какого-либо важного визита организовывались гонки с особой роскошью, обычно проводились в лагуне или на Большом Канале; победители получали щедрые премии (ткани, предметы, животных, деньги). В конце XV века начали организовывать гонки женщин, а в XVI веке устраивались также юмористические состязания пожилых гондольеров или горбунов. Количество гонок уменьшилось в период австрийского завоевания, но восстановилось с меньшим размахом во второй половине XIX века. Регатами и сегодня называют гонки среди лодок прогулочного типа не только в Венеции, но и в других местах, например, регаты парусные и весельные [11].

Лодка для современных венецианцев, как и для человека древности, восстанавливает в коллективном сознании связь привычного мира с надмирным пространством. Многое венецианцы почерпнули представления о лодке из древнего понимания: в Древнем Египте лодка связана с переправой в мир мертвых, с завершением жизненного пути; в Византии лодка-корабль олицетворяет спасение, ковчег. Человеческая память хранит отношение к лодке как инструменту, связывающему человека с другой реальностью. Для Венеции это еще и способ выживания, когда особую важность приобретают маневренность, скорость, незаметность.

Из истории венецианского флота и Арсенала

Значение регаты для Венеции складывается через формирование образа коллективного представления о флоте, который воплощал величие и грандиозность великой морской державы. У Венеции была самая совершенная система навигации наряду с генуэзской. Возвышение венецианского флота происходит в XIII–XV веках, когда венецианские корабли ездили по Черному морю вплоть до Северной Африки. Флот перевозил дорогостоящие грузы на судах особого типа – торговых галеях, которые строились на специальных верфях. У Венеции была особая система охраны: караван отправлялся за дорогими товарами и руководство республики объявляло аукцион. Когда принималось решение послать определенное количество галей в некий город, то каждая галея снаряжалась тем человеком, который заплатит больше за навигацию (фрахт). Этот патрон обязывался нанять экипаж и оснастить его всем необходимым, обеспечить припасами, оружием и осуществить навигацию в едином конвое, при этом капитан назначался государством, а патроны – это частные лица, которые шли по распорядку капитана, который делал план навигации. Сенат давал инструкцию, в каком порту сколько стоять, чтобы избежать корабельных налогов и опасностей: на сушу, например, не выходило иногда более одной трети экипажа. Такой флот из восьми-девяти галей (в военное время он сопровождался военными

Рис. 1. Арсенал в Венеции кораблями-галерами) шел по определенному маршруту, на каждом корабле было около тридцати балестариев – очень метких стрелков, которые стреляли из арбалетов железными болтами. По правилам, если нападает противник, каждый из купцов обязан сражаться; если он отказывается, то подлежит суду. Торговая эскадра была хорошо вооружена. На такую эскадру боялись нападать, это было под силу только флоту противника. Не было самой необходимости в страховании грузов, лишь два процента потерь происходило из-за непогоды. Такой флот назывался «навигации галеи-линеи». Были и частные корабли, которые плавали с этими конвоями, которые выходили два раза в год, синхронизировано пребывали в порт вместе с сухопутными торговыми караванами с востока. И другой тип кораблей – навы, которые перевозили не дорогие грузы, но тяжелые, необходимые, зерно или соль, они шли под парусами в отличие от галей [3].

Стоимость грузов и фрахт на венецианской галее составлял двести тысяч дукатов за рейс туда-обратно. Это бюджет, сравнимый с бюджетом Англии того времени. При создании флота продумывалось все: выбирался капитан, утверждались патроны, выигравшие аукцион; важно, чтобы на кораблях была вода; с собой из запасов брали вино, свинину. Иногда для пополнения запасов посещали гавани. Рабов на галерах не было, только свободные люди, рабов в качестве гребцов начали внедрять турки. Для венецианцев было важно доверие моряков; иногда приходилось нанимать людей в Греции или Долмации, которые часто, получив деньги, сбегали на ближайших островах. Организация такого флота не знала себе равных до появления английских компаний Нового времени [2].

В отношении Венеции прежде всего необходимо сказать о восстановлении былого величия и достижений Республики, которые возрождаются через институциональный, визуальный и перцептивный каналы актуализации коллективной памяти. Пример такого институционального канала – Арсенал Венеции, самый крупный промышленный комплекс Средневекового мира XIII–XV веков. Город вкладывает средства в частные верфи с XIII века, появляется арсенал в восточной части города с четвертого Крестового похода. В 1202 году итальянский граф Бонифаций Монферратский заказал у Венеции перевозку четырех тысяч рыцарей с лошадьми и девяти тысяч солдат пеших. В это время Венеция уже обладала большим флотом, гребные галеры изготавливаются по пятидесяти и в результате этого процесса происходит создание Арсенала, память о котором актуализирует сам институциональный строй Республики [2]. В этом выражается военная история не только конкретного региона, но и роли Венеции в мировом масштабе. Чтобы помочь частным верфям с заказом, город вкладывает средства в предприятие площадью восемь акров на осушенном болоте к востоку от города, а в XVI веке оборудует полноценную крепость. Данте упоминает об этом месте в двадцать первой песне, приводит как пример какого-то мрачного производства с кипящей смолой и разделением труда. Постепенно Арсенал становится промышленным центром Венеции, в котором отмечаются такие нововведения: поточное производство и сборочные линии. Все мужское население было обязано уметь грести, любой свободный мужчина Венеции при необходимости мог пойти служить на галеру, это было оплачиваемой профессией свободного горожанина [4].

Арсенал позволил Венеции доминировать на море, особенно в период, когда Византия начала терять свое влияние. Венецианцы приобретали врожденные навыки «с веслом в руках», то есть были максимально приспособленными для взаимодействия с водой. К 1300-му году мощность Арсенала увеличилась в четыре раза, высокая степень централизации рабочих процессов, все мастерские были сосредоточены на территории одного комплекса. На верфях производили весь цикл производства (вплоть до ремонта судов) – весла, оружие и даже специальное питание для моряков, в Арсенале были свои пекарни. А на территории помещали фонтаны с вином, в Арсенале потреблялось до шестисот тысяч литров вина в год. Такое устройство города в городе позволяло добиваться высоких результатов: по итогам корабль выходил в море полностью оборудованным. Ежедневно звонил Марангоне – колокол плотников, это специальный сигнал Арсенала, чтобы напоминать жителям города о важности этого предприятия. В этом актуализировалась коллективная память особо важного института города [8].

Работники Арсенала назывались арсеналотти (arsenalotti), которые считались элитой города, они работали по одиннадцать часов летом и зимой по девять часов в день; внутри цехов было свое разделение, которое позволяло формировать закрытые гильдии. Главными были гильдии плотников, мачтовиков, шкивов, оружейных подвод, резчиков по дереву, пильщиков, кузнецов и литейщиков. Органы надзора проводили строгий контроль качества. Человек, работающий в Арсенале, занимал должность пожизненно; в преклонных летах он мог прийти на место работы, ничего не делать, а просто находиться рядом. Это было нужно, с одной стороны, чтобы привязать работника к месту, но также и для того, чтобы сберечь секреты профессии, которые не записывались, потому что в основном работали на глаз [2]. Так сохранялись секреты мастеров Арсенала, но все рецепты и правила – строго закрыто – передавались внутри цеха.

Галеры менялись постепенно через каждые пятьдесят-семьдесят лет, таким образом появлялся новый тип кораблей. Например, семья Боксони в XVI веке была одной из самых влиятельных в строительстве, потому что кораблестроители были главной ценностью города. В Венеции нет леса, ресурсами для производства город обеспечивал себя сам, для сырьевого развития венецианцы завоевали область Аквилеи, полунезависимый патриархат на северо-востоке Италии, так как на этой территории были буковые леса. После вырубки засаживались новые леса: ведь для производства шести весел требовалось целое дерево, на одну галеру нужны были сто восемьдесят весел, то есть требовались тысячи деревьев. На производство киля подходили только дубы. Изобретательные венецианцы научились выращивать деревья, которые росли с естественным изгибом, чтобы проще было формировать киль корабля. Для канатов необходима была конопля, лучшая была в Болонье, которая часто становилась противником Венеции – в силу различных кондотьерских союзов на всей территории средневековой Италии. Чтобы не терять поставок из Болоньи, Венеция в 1455 году подкупает крупного производителя конопли и привозит его в Венецию, осушив отдельную территорию под разведение и выращивание конопли; все население этой местности привлекается к работе на полях с коноплей.

Флот Венеции составлял сто боевых судов в мирное время, которые находились в состоянии готовности, и двадцать-тридцать судов находились на мгновенной готовности в военное время. С 1453 году Венеция оказывается на передовой между Западом и Османской Империей. Для защиты Венеции необходимо было переоборудоваться, начинается новый этап модернизации производства. Арсенал в середине XV века окружают стенами с кладкой “ласточкин хвост”, форма зубцов представителей партии гибеллинов. Новый Арсенал вызывал восхищение посетителей, которые отмечали большие запасы боеприпасов и другие усовершенствования: в одном помещении двадцать отсеков, в каждом одна галера, хранились они в сухом доке; в одной части толпа рабочих производит корпуса и галеры и другие корабли, в другой находятся двенадцать мастеров с подмастерьями и рабочее пространство, в котором создавались якоря. Отдельно находились помещения для производства пороха, мельницы вертели лошади, что говорит об огромных масштабах производства пороха [9]. В 1509 году произошел взрыв пороха в Арсенале, что привело к жертвам и разрушению самого большого корабля. 1525 году изобретатель В. Фаусто предложил использовать новые методы расчета, в результате изготовили пятивесельный корабль, так называемый квинкверема, весла по пять в ряд, корабль становился более тяжелым и маневренным. В 1550 году еще одно решение: галеры получают галеаст, тяжелое вооружение, что позволяло вести серьезный огневой бой. К началу XVI века происходит стандартизация производства: все компоненты единого вида кораблей нумеровались и производились типовым образом, чтобы обеспечить скорость сборки. Посол Пьетро Тафор, прибывший в Венецию и наблюдавший этот процесс, описывает, что сборка корабля занимала всего от трех до девяти часов. В 1570 году готовилась война с османами, сто галер собирались за пятьдесят дней. В 1571 году венецианцы побеждают в битве при Лепанто.

Праздник Регаты

Жители лагуны с давних времен практиковали тип развлечения и отдыха и соревновались друг с другом, устраивая заплывы на лодках, что позволяло не только провести приятно время, но и практиковать тип гребли, присущий Венеции, так называемая voga veneziana – “венецианский ход”, при котором один гребец на ногах может маневренно управлять лодкой, при помощи одного или двух весел [9]. Из такой любительской гребли сформировались постепенно соревнования в умении грести. Не совсем точно можно установить начало исторической регаты. Некоторые исследователи возводят его к 942 году, к событию, напоминающему легенду о похищении сабинянок; нечто сходное произошло в Венеции, когда пираты во время народного праздника похитили молодых женщин, но были быстро настигнуты умелыми венецианцами, которым удалось вернуть женщин. С этого момента появляется праздник Марии (Festa delle Marie) с добавлением регаты.

Около 1274 года появляется письменное свидетельство о проведении заплыва с веслами, типичное для венецианской республики; потом, начиная с XIII века, Венеция проводит подобные спортивные мероприятия для демонстрации своей мощи. Власти того времени всячески поощряли проведение подобных соревнований, в которых видели возможность занять людей в мирное время полезной активностью, а также – держать в боевой

Рис. 2. Историческая регата Венеции готовности корабли на случай нападения врага или необходимости сражений. В 1315 году Сенат выпускает декрет, предписывающий проводить такие заплывы каждый год по случаю праздника Марии, хотя более помпезные мероприятия будут проводиться в последующие эпохи по случаю единых празднований в честь знаковых событий и прибытия важных гостей. Постепенно такие лодочные гонки приобретали все больше красочности и театральности. В 1500 году первая сценическая регата запечатлена на одном из пейзажей Венеции художником Якопо де Барбари, которая так и называется Ведута Венеции (Veduta di Venezia), где представлено соревнование между лодками с четырьмя гребцами на каждой в зоне между Лидо и Площадью Сан Марко [11].

Обычно регаты проходили в открытой лагуне и только в особых случаях – на Большом Канале. В XV и XVI веках регаты проводились Обществом молодых Патрициев, так называемой Compagnie della Calza, а в 1631 году Совет Десяти после эпидемии чумы, бушевавшей в то время, принимает решение об исключительном праве государства на проведение регат, при этом Совет выдавал особые лицензии, чтобы горожане могли участвовать в разделении организационных расходов. С 1670 года распространяются листовки, сообщающие о роли самой регаты, ее результатах. Чемпионами становились, прежде всего, профессиональные гребцы баркароли и гондольеры, физически сильные и привыкшие к ежедневной практике управления веслом. После заката Венецианской Республики в 1797 году практика регат продолжилась даже под французским доминатом, хотя уже в гораздо меньшем масштабе [8]. В 1807 году проводилась регата в честь прибытия Наполеона Бонапарта в Венецию. С переходом города под доминат австрийцев в 1807 году регаты также проводят по случаю прибытия в город важных гостей, например, короля Австрии. А в 1841 году устанавливается ежегодная регата на Большом Канале, способ проведения праздника близок к тому, который существует сейчас. Приняты определенные правила: ограничение на количество участвующих лодок (от семи до девяти); гондолы должны быть одинаковыми и поставляться непосредственно муниципалитетом; в 1843 году была введена окраска для различения экипажей. После восстания в 1848 году регата прекращается и не проводится до 1866 года, когда Венеция была присоединена к королевству Италия. С 1875 года участвующих лодок закрепляется девять, а в 1892 году устанавливается цветовая схема лодок и окраска флагов для победителей: красный для первого, белый для второго, зеленый для третьего (в честь итальянского флага) и синий для четвертого. Это позволяет говорить об актуализации коллективной памяти по визуальному каналу восприятия, а также – институциональному.

Титул Историческая был присвоен регата только в 1899 году по предложению мэра Ф. Гримани, который установил проведение регаты в контекст ме- роприятий по случаю третьей Биннале. Тогда же в качестве открытия праздника начинается проведение исторического кортежа, состоящего из прохода парадных лодок, восстановленных по историческим рисункам. После Второй мировой войны исторический кортеж связывается с реконструкцией прибытия в Венецию Катерины Корнаро, королевы Кипра, вынужденной отречься от престола в 1489 году в пользу Венецианской республики.

В 1925 году проведение регаты предоставляется в полномочия единственной организации и переименовывается в «Регату фашистов». Отныне могут использоваться только гондолы, но не гондолины, как прежде. Хотя факт того, что регата являлась воплощением особого отношения к свободному времени и к праздничному времени, подтверждается применением как раз разного типа лодок для регаты; гондолины – это прогулочные лодки, более маневренные и подходящие для того, чтобы продемонстрировать особые качества гондольеров. В этом актуализируется визуальное и процессуальное коллективное восприятие события. Режим фашистов предписывает участвующим в регате записываться в синдикаты военного характера, праздник таким образом должен был подчиняться идейным установкам. С 1939 года Регата приостанавливается вплоть до 1942 года, когда проводится более показательный праздник для съемок фильма о Большом Канале. В 1946 году проводится Регата Освобождения.

Ход регаты

Открывает регату исторический кортеж, состоящий из десятков обычных венецианских гребных лодок, в том числе только на регате можно увидеть особые лодки. Для парада и праздника существовали специальные суда, например, Биссона (Bissòna), старинная церемониальная лодка, управляется восемью гребцами в костюмах; лодка помпезно украшена статуями и резными фигурами из золота по аллегорической теме. Использовалась такая лодка для торжественных проездов или встречи важных гостей. И по настоящее время десять таких лодок, построенных одним из самых известных мастеров Джованни Джупони (Giovanni Giuponi). На историческом кортеже можно увидеть исторических персонажей в старинных костюмах, включая Дожа и Катерину Корнаро, такое трепетное отношение к важным персонам позволяет актуализировать коллективную память по визуальному и институциональному каналам [8].

Праздничная процессия начинается от залива Сан-Марко и проходит через весь Большой Канал до моста Конституции, а затем проходят обратный путь к точке прибытия гонок по гребле. Для этого перед университетом Ка' Фоскари строится специальная плавучая сцена и сопровождается шумными аплодисментами венецианцев и туристов, которые наблюдают за шоу с берегов и с балконов частных домов [11].

Предваряют основное соревнование несколько регат для разных возрастов, что говорит об особом институциональном статусе праздника и его воспитательном значении. В хронологическом порядке следуют такие типы гребных соревнований: регата на лодках марчареле (marciarele) для ребят до 12 лет; регата на лодках марчареле (marciarele) для ребят до 14 лет; регата молодежи на элегантных двухвесельных лодках пуппарини (pupparini); регата женщин на легких двухвесельных лодках длиной от 6 до 8 метров; регата на лодках биссе (bisse) типичных для озера Гарда; регата на шестивесельных лодках каорлине (caorline) типичных для венецианской лагуны;

регата чемпионов на двухвесельных лодках, используемых в основном для демонстрации типично венецианской гребли.

На каждой из этих регат участвуют девять экипажей и еще один из резерва, на непредвиденный случай. Правила регаты предусматривают отправку лодок от залива Сан Марко, выстроенные в линии и запертые до старта шнуром, привязанным к корме лодки, называемой спагето ( spagheto) . После старта экипажи заходят в Большой Канал и проходят его до поворота боа (boa) или до предусмотренной категорией лодки точки. В случае регаты на гондолини, точка финиша устанавливается на высоте Моста Конституции, что покрывает практически весь Большой Канал. От этого пункта экипажи проходят тот же самый отрезок до сцены макина (machina). Затем суд разрешают возникающие споры о взаимных нарушениях гребцов, после чего проходят премии и награждения. Такая субординация и соблюдение предписаний восстанавливает процессуальную составляющую в коллективном восприятии венецианцев.

Первые четыре экипажа в классификации получают, кроме денежных премий, еще и традиционные символические флаги. Первые получают красные, вторые – белые, третье – зеленые и четвертые – синие. До 2002 года по традиции была предусмотрена особая премия четвертому пришедшему к финишу – живой поросенок, который пробегал по борту одной из лодок Исторического кортежа. Но в последние годы вручают стеклянного поросенка, выполненного консорцией стеклянных дел мастеров острова Мурано [11]. Такая традиция отсылает к актуализации институционального канала коллективной памяти венецианцев.

В Венеции есть особое выражение “пойти под флагом” (andàr in bandiera), что значит выиграть или прийти одним из четырех призеров регаты. Это относится не только к четырем призерам регаты Венеции, но и к регате четырех морских держав.

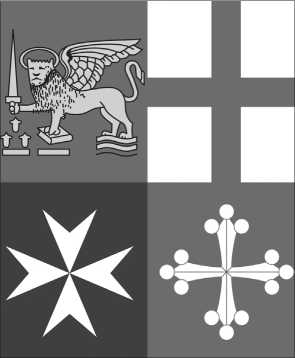

Рис. 3. Эмблема морских держав

Из четырех морских держав прошлого только Венеция проводит свою регату, но есть праздник Регата Старинных Морских Республик (Regata delle Antiche Repubbliche Marinare) объединяет четыре республики прошлого вместе. Так, Венеция, Пиза, Генуя и Амальфи встречаются, чтобы показать умения своих моряков, оснащенность кораблей и напомнить о заслугах своих флотов. Регата четырех морских республик – это спортивное состязание. В 1949 году инициативу горожан Пизы по созданию подобного праздника поддержал мэр города Франческо Амодио. Первая регата прошла 1 июля 1956 года в Генуе. Примечательно, что Венеция отказывалась принимать участие, но затем уступила настойчивым уговорам остальных участников, вероятно, убедившись в общественной и туристической привлекательности события. Проходит регата поочередно в каждом из четырех городов. В этом празднике нет современных компонентов и нововведений, все структурные части – это элементы похожих праздников средневековья. Начинается регата с Исторического кортежа, в исторических костюмах проходят по городу участники соревнования, представляющие каждую республику, затем следует гонка на лодках, очень схожая на регату Венеции. Тот факт, что только Венеция из морских держав устраивает уникальное по исторической масштабности состязание, говорит о том, что оспорить былые заслуги Серениссимы никто не делает даже попытки. В этом проявляется процессуальный и институциональный фактор коллективной памяти, в которой само признание титула «достойнейшая из достойных» является структурным компонентом.

Заключение

Состояние соперничества внутри Италии является неким субстратом, который пропитывает разные уровни социальной жизни (политика, дипломатия, военное дело, коммерция, ремесленное производство), при этом такая конкуренция редко носит характер открытого враждебного противостояния. Уникальность такой ситуации для Италии в том, что разумная доля борьбы способна выявить слабые места, устранить недостатки, поддерживать на должном уровне качество услуги, продукции, навыка или умения. Для венецианцев в лодках воплощается значение исторической памяти, модели мироустройства; по различным каналам происходит не просто реконструкция грандиозного прошлого, но и передаются способы хранения информации, коллективные воспоминания. Показательные выступления Исторической регаты помогают устранить тяжесть труда гребцов, повысить престиж профессии моряка и обучить подрастающее поколение этому ремеслу, задача регаты – наладить отношение со стихией моря, в этом проявляется архетипическое сознание мощи и страха перед водой, стремление оживить, придать человеческие характеристики водной стихии, то есть общаться с морем.

Еще одно значение – это сбор почти всего сообщества на площади. В такой ситуации можно дать понять народу, что все на виду, затем дать возможность проговорить все проблемы и трудности, а также увидеть со стороны ту общину, в которой человек живет, что позволяет вырабатывать здравую критику и оценку положительных и отрицательных сторон того или иного сообщества.

Актуализация выстраивает связь, обозначает пути или каналы, по которым может передаваться преемственность, то есть традиция не воспитывающая, но хранящая в себе некие элементы с более сложным кодом, матричной структурой. Вопрос в том, все ли традиции можно воспитать, привить; если не все, то какие в особенности и по каким критериям это возможно. Такое исследование поможет воссоздавать утерянные устои социально-бытовой и культурной жизни сообщества. Соперничество само по себе – феномен жизни итальянцев как отличительная черта устройства формирования корпоративного формата строения общества, которое повлияло на развитие страны в экономическом и социальном плане, а также – в мыслительном. Противостоять – значит находить способы для раскрытия собственного таланта ремесленного, военного или интеллектуального.