Механизмы функционального состояния представителей анаэробных и аэробных видов спорта в условиях сезонной динамики факторов внешней среды

Автор: Колупаев В.А., Долгушин И.И., Сашенков С.Л., Борисова Л.С.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология

Статья в выпуске: 2 (74), 2007 года.

Бесплатный доступ

Получены новые данные у спортсменов видов спорта аэробной и анаэробной направленности.

Короткий адрес: https://sciup.org/147152350

IDR: 147152350

Текст научной статьи Механизмы функционального состояния представителей анаэробных и аэробных видов спорта в условиях сезонной динамики факторов внешней среды

Введение. Как известно, организм спортсменов подвержен действию множества разнообразных факторов, связанных как с условиями спортивной деятельности [2, 8, 10, 12], так и с общими условиями их жизнедеятельности [3, 5, 9, 14]. По современным представлениям системный ответ организма на совокупность факторов и условий среды, обеспечивающий его адекватность требованиям деятельности зависит от его функционального состояния (ФС). Основу ФС организма обеспечивает интеграция процессов разного уровня (биофизического, биохимического, физиологического, психического, поведенческого), реализуемая посредством регуляторных механизмов [1, 6, 7, 11].

В процессе спортивной подготовки осуществляется взаимное действие на организм факторов спортивной деятельности и условий жизни. При этом количество вариантов взаимодействий значительно превосходит число самих факторов. С целью определения сокращенной системы значимых факторов в пространстве регистрируемых переменных применяется факторный анализ. Этот метод позволяет выделить факторы, обеспечивающие основную долю дисперсии наблюдаемых переменных, и их вращение с целью оптимизации интерпретации соответственно терминологии изучаемых переменных [13].

Цель данного исследования состояла в выявлении значимых факторов, обеспечивающих функциональное состояние спортсменов в изменяющихся условиях внешней среды, и их содержательная интерпретация.

Методика исследования. Представленный массив данных содержит результаты семилетних наблюдений в разные сезоны года (зима, весна, лето, осень) показателей ФС организма спортсменов с преимущественно анаэробным (борьба) или аэробным (лыжные гонки) механизмом энергообеспечения физической работоспособности. При этом период максимума психической напряженности в связи с участием лыжников в соревнованиях приходится на зимний сезон, а у борцов - на летний. Факторный анализ был проведен на основе 603 наблюдений 195 переменных, включая физиологические, биохимические и иммунологические показатели состояния организма спортсменов, параметры светового дня, уровень квалификации, период подготовки.

Параметры системы внешнего дыхания определяли методом спирографии на аппарате «Метатест-1» [Бирюков Д.А., 1966]. Исследование сердечно-сосудистой системы осуществляли методом биоймпедансной реографии [Астахов А.А., 1988] и механокардиографии [Савицкий Н.Н., 1974]. Измерение максимального потребления кислорода (МПК) осуществляли прямым методом на аппарате «Спиролит-2» по стандартной методике при ступенчато-нарастающей нагрузке на велоэргометре [Astrand P.O., Rodahl К., 1980].

Изучение показателей периферической крови включало стандартные методы клинико-гематологического исследования [Тодоров Й., 1969] с определением концентрации гемоглобина (Гб); количества эритроцитов (Эр) и гематокрита (Гк); содержания и количества ретикулоцитов (Рц%,); среднего объема эритроцита (ОбъемЭр) и концентрации в нем гемоглобина (Гбконц); содержание Гб в эритроците (ГбЭр); цветовой показатель (ЦП). Измерение электрофоретической подвижности эритроцитов (ЭФП) осуществляли по методике [Харамоненко С.С., Ракитянская А.А., 1974; Кози-нецГ.И. и др., 1986].

Количество лейкоцитов (Лц) и лейкоцитарную формулу определяли по общепринятой методике, дополнительно рассчитывая лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) Кальф-Калифа Я.Я. в модификации [Амбарцумян Р.Г., Бекбергенов Б.М., 1986]. Исследование фагоцитарной и лизосомальной активности моноцитов и нейтрофилов осуществляли по методу Фрейдлин И.С. в модификации [Эберт Л.Я. и соавт., 1983]. Состояние внутриклеточного кислородзависимого метаболизма фагоцитов оценивали с помощью НСТ-теста [Park В.Н., Fikring S.M, 1968]. Определение уровня спонтанной и индуцированной хемилюминесценции (СХЛ, ИХЛ) нейтрофилов проводили по методике [Зурочка А.В. и соавт., 1989]. Концентрацию иммуноглобулинов в сыворотке крови определяли методом радиальной иммунодиффузии в геле по Mancini G. в модификации [Тихомиров А.А., 1977]. Методом иммуноферментного анализа (ИФА) оп- ределяли содержание интерлейкина-1а (ИЛ-1а), интерлейкина-13 (ИЛ-13), интерлейкина-4 (ИЛ-4), у-интерферона (у-ИФ).

Биохимический раздел исследования включал определение содержания адреналина (Адр), кортизола (К), тиреотропина (ТТГ), трийодтиронина (ТЗ) и тироксина (Т4) в сыворотке крови методом ИФА, молекулярных продуктов перекисного окисления липидов и «средних молекул» (СМ) по методике [Волчегорский И.А. и соавт., 1989; 1993], общей активности креатинфосфокиназы (КФК) посредством стандартных наборов реактивов La Chema (Чехия) в гепаринизированной плазме крови. Окисляемость липидов (ОЛ) в изопропа-нольной фракции плазмы крови по методу [Львовской Е.И., 1988].

Обработка результатов проводилась на ПЭВМ с использованием стандартных программ для Windows: Excel 7.0, Statistica, SPSS 13.0. Для уменьшения пространства исходных признаков, определяющих особенности функционального состояния организма спортсменов, был проведен факторный анализ. Факторные нагрузки (кп) считали значимыми при их величине > 0,60 (Р < 0,05). В тех случаях, когда фактор содержал переменные с низким коэффициентом влияния, считали, что достоверное влияние оказывает совокупность составляющих показателей [4, 13].

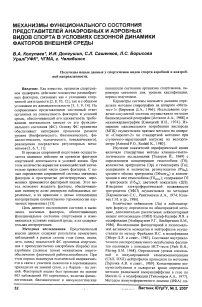

Результаты исследования и их обсуждение. Предварительно, с помощью метода «каменистой осыпи» [4] установили, что в каждой исследуемой выборке совокупность первых 17-ти выделенных компонент характеризует 60 % суммарной дисперсии исследуемых переменных. Результаты факторного анализа показателей ФС спортсменов представлены в табл. 1 и 2.

Условные обозначения: ДЦ - длительность дня; ДН - соотношение длительности дня и ночи; СДД -первая производная длительности дня; УДД - вторая производная длительности дня; СДД/ДД -процентное изменение первой производной; УДД/СДД - процентное изменение второй производной; СДД/ДН - отношение первой производной к соотношению «день/ночь»; ПСП - период спортивной подготовки; 8тела - площадь поверхности тела; 80ТН - относительная величина площади тела (м2/кг); ИК - индекс Кетле; ИХ - индекс Хирате; ДО - дыхательный объем; РОВД - резервный объем вдоха; РОВЬ1Д - резервный объем выдоха; ЖЕЛ - жизненная емкость легких; ФЖЕЛ - форсированная жизненная емкость легких; дЖЕЛ -должные возрастные значения жизненной емкости легких; ЧСС - частота сердечных сокращений; МинД - минимальное артериальное давление; СрД -среднее динамическое давление; Бс - боковое систолическое давление; Кс - конечное систолическое артериальное давление; ПД - пульсовое давление; СОК - систолический объем крови; МОК -минутный объем крови; ССИ - систолический индекс; СИ - сердечный индекс; ИНМ - индекс на пряжения миокарда; ИФС - индекс функционального состояния; ПЭК - показатель эффективности кровообращения; ВИК - вегетативный индекс Кердо; ЛСДК - линейная скорость движения крови; ОСВК - объемная скорость выброса крови; ОПСС - общее периферическое сопротивление сосудов; УПСС - удельное периферическое сопротивление; МУм - модуль упругости сосудов мышечного типа; МУэ - модуль упругости сосудов эластического типа; ОЦК - объем циркулирующей крови; ОЦПл - объем циркулирующей плазмы; ОЦЭр - объем циркулирующих эритроцитов; Нф %, Мн %, Лф % и Нф, Мн, Лф - содержание и количество нейтрофилов, моноцитов и лимфоцитов в периферической крови, соответственно; cd3, cd4, ... и CD3, CD4, ... - содержание и количество соответствующих фенотипов лимфоцитов; АФН %, АФН - процентное содержание и количество способных к фагоцитозу Нф; АФМ %, АФМ - содержание и количество способных к фагоцитозу Мн; ИФН, ИФМ - интенсивность фагоцитоза Нф и Мн; ФЧН, ФЧМ - фагоцитарное число Нф и Мн; АПФН, АПФМ - абсолютный показатель фагоцитоза Нф и Мн, соответственно; ЛАН, ЛАМ - интенсивность лизосомальной активности Нф и Мн; АПЛАН, АПЛАМ - уровень лизосомальной активности Нф и Мн с учетом количества циркулирующих клеток; сНСТ %, сНСТ - содержание и количество Нф периферической крови при спонтанном окислении нитросинего тетразолия; иНСТ %, иНСТ - содержание и количество позитивных Нф при индуцированном окислении нитросинего тетразолия; ИсНСТ, ИиНСТ - интенсивность окисления Нф нитросинего тетразолия в спонтанном и индуцированном тесте; НСТМн %, НСТМн - содержание и количество НСТ-позитивных моноцитов периферической крови; ЦИК - величина циркулирующих иммунных комплексов; СН50, cl, с2, сЗ, с4, с5 - концентрация комплемента и его фрагментов в плазме крови; IgA, IgG, IgM - содержание иммуноглобулинов класса A, G, М в сыворотке крови.

Как видно из табл. 1, у борцов первую группу признаков (фактор 1) составляют показатели содержания CD-лимфоцитов и комплемента. Вклад фактора в общую дисперсию после Варимакс вращения с нормализацией Кайзера составляет 8,4%. Состав переменных, интегрированных данным фактором, является однородным и включает показатели абсолютного содержания различных субпопуляций лимфоцитов. Аналогичная группа переменны лыжников-гонщиков (табл. 2) составляет второй по величине вклада в общую дисперсию компонент с суммарной дисперсией фактора 5,53 %.

Доминирующие позиции в составе данных факторов в исследуемых выборках занимают разные переменные: у борцов - количество CD8 и CD20 лимфоцитов, а у лыжников - CD34 и CD95. Кроме того, в состав фактора помимо количества

Таблица 1

Факторы функционального состояния организма борцов

|

Факторы (компоненты) |

Состав компонент, ранжированный по уровню факторной нагрузки |

Суммарная дисперсия фактора, % |

|||||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

ю |

II |

12 |

13 |

14 |

||

|

I |

aCD8 |

aCD20 |

аСОЗ |

aCDllb |

aCD56 |

aCD4 |

aCD!6 |

aCD25 |

aCDlO |

аСрньА |

cd8 |

cd20 |

aCD34 |

-СН50 |

8,40 |

|

II |

PO.VS™ |

РО„/ИК |

РО„/$,=.„ |

РОМ |

РО„/Вес |

ЖЕЛ/So™ |

ЖЕЛ/ИК |

ЖЕЛ/3„да |

ЖЕЛ/дЖЕЛ |

ЖЕЛ/Вес |

ЖЕЛ |

5,43 |

|||

|

ш |

РО /S |

РО.цУИК |

Р0,ь|д/5тсда |

РОвыд/Вес |

РО.„Д /ЖЕЛ |

РОвьи |

РО,Ю /ФЖЕЛ |

- РО.Д/РО,ЬЦ |

РОвД /ЖЕЛ |

5,26 |

|||||

|

IV |

Д0/51СДа |

ДО/5„„ |

ДО/ИК |

ДО/ЖЕЛ |

ДО/Вес |

до ■ /ФЖЕЛ |

до . |

ДО/РО.„ |

до/рОвл |

4,98 |

|||||

|

V |

ТТГ |

Аар |

‘ ИЛ-4 |

cd25 |

-К |

-сЗ |

ИЛ-let |

cdllb |

с2 |

ПСП |

ЭФП |

4,76 |

|||

|

VI |

лсдк |

ССИ |

сок |

ОСВК |

СИ |

МОК |

- опсс |

пд |

ВИК |

4,71 |

|||||

|

VII |

Вес/Рост |

BCC/ST(*;1a |

Вес |

ИК |

оцк |

Рост |

Stc.hi |

ОЦЭр |

ОЦПл |

- их |

4,51 |

||||

|

VIII |

ИФН |

АФН.% |

АПФН |

ИФМ |

ФЧН |

АФМ.% |

АФН |

ФЧМ |

С М оих рст |

3,29 |

|||||

|

IX |

Нф,% |

-Лф/Нф |

-Лф,% |

Нф |

-Лф |

ЛИИ |

АПЛ АН |

3,11 |

|||||||

|

X |

’ УДД |

ДД |

ДН |

удд/едд |

cdui А |

IgM |

IgG |

2,87 |

|||||||

|

XI |

ФЖЕЛ /ЖЕЛ |

ФЖЕЛ |

ФЖЕЛ /50Т/ |

ФЖЕЛ /ИК |

ФЖЕЛ /Вес |

ФЖЕЛ |

~ РОвд /ФЖЕЛ |

2,33 |

|||||||

|

XII |

иНСТ% |

иНСТ |

ИиНСТ |

ЦИК |

2,23 |

||||||||||

|

XIII |

-едд/дн |

-СДД/ДД |

-сдд |

ЛАН |

IgG |

2,17 |

|||||||||

|

XIV |

СрД |

УПСС |

Бе |

Кс |

МинД |

Г к |

2,09 |

||||||||

|

XV |

Мн,% |

Мн |

АФМ |

АПФМ |

АПЛАМ |

НСТМ |

1,98 |

||||||||

|

XVI |

Гбэр |

ЦП |

Объемэр |

Эр |

1,81 |

||||||||||

|

XVII |

-иНСТ% /сНСТ% |

-ИиНСТ /ИсНСТ |

ИсНСТ |

1,57 |

|||||||||||

Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура», выпуск 10

Факторы функционального состояния организма лыжников-гонщиков

Таблица 2

|

Фака оры (компо-ненты) |

Состав компонент, ранжированный по уровню факторной нагрузки |

Дисперсия фактора, % |

||||||||||||||||

|

I |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

||

|

I |

РО„, /So-IH |

РОМ /ИК |

РО„ /sTaa |

РОкд /Вес |

РО„ |

ЖЕЛ /5„,„ |

ЖЕЛ /5ТО1» |

ЖЕЛ /ИК |

ЖЕЛ /Вес |

ЖЕЛ /дЖЕЛ |

ЖЕЛ |

ФЖЕЛ |

ФЖЕЛ /5гсча |

РО,,, /ФЖЕЛ |

ФЖЕЛ /ИК |

ФЖЕЛ /Вес |

ФЖЕЛ |

6.54 |

|

fl |

aCD34 |

aCD95 |

aCD25 |

aCD8 |

аСО56 |

aCDlO |

aCD4 |

аСО,|м |

aCDllb |

cd34 |

cd95 |

aCD20 |

aCDI6 |

аСРЗ |

cdin^ |

5,53 |

||

|

III |

-сдд |

сдд/д д |

сдд/д н |

с5 |

Т4 |

сЗ |

с2 |

сезон |

cl |

IgA |

cd56 |

cd20 |

ИЛ-4 |

1еМ |

пт |

ЦИК |

КФК |

5.51 |

|

IV |

-PO.V РО.....л |

РО„И |

ро„л /So,,, |

РО,„„ /ЖЕЛ |

РОИМЛ /Вес |

РОИ,„;, /ФЖЕЛ |

ЮМЛд /ИК |

РО„Л |

- РО,™ /ЖЕЛ |

4,99 , |

||||||||

|

V |

-дн |

-дд |

-Адр |

УДД |

псп |

УДД /сдд |

-СН50 |

ИЛ-15 |

ИЛ-1а |

cd25 |

с4 |

US |

тз |

4.83 |

||||

|

VI |

сок |

сси |

лсдк |

освк |

мок |

СИ |

-опсс |

пд |

ВИК |

-МинД |

МУэ |

МУм |

4,59 |

|||||

|

VII |

ДО /s„„ |

до |

ДО/5,„ |

до/ик |

ДО/Вес |

ДО /ФЖЕЛ |

ДО /ЖЕЛ |

до /РО„ |

ДО /РО„М |

4,59 |

||||||||

|

VIII |

Вес |

оцк |

Вес /Рост |

Вес /Sron |

ОЦПл |

Рост |

ОЦЭр |

3,72 |

||||||||||

|

IX |

ИФН |

АФН,% |

АФМ, % |

ИФМ |

АПФН |

АПФМ |

АФН |

ФЧН |

ФЧМ |

3.10 |

||||||||

|

X |

Нф,% |

-Лф,% |

-Лф/Нф |

-Лф |

Нф |

ЛИИ |

2,79 |

|||||||||||

|

XI |

ФЖЕЛ /ЖЕЛ |

ФЖЕЛ /5„, |

ФЖЕЛ /8гаа |

ФЖЕЛ /ИК |

ФЖЕЛ /Вес |

ФЖЕЛ |

-РО„ /ФЖЕЛ |

2.00 |

||||||||||

|

XII |

гд* |

ЦП |

Объем) |

-Эр |

1.95 |

|||||||||||||

|

XIII |

СрД |

Бс |

УПСС |

Кс |

1,91 |

|||||||||||||

|

XIV |

Мн,% |

Мн |

АФМ, % . |

1,89 |

||||||||||||||

|

XV |

иНСТ% |

ИиНСТ |

иНСТ |

1,88 |

||||||||||||||

|

XVI |

иНСТ% /сНСТ % |

ИсНСТ |

ИиНСТ /ИсНСТ |

1,77 |

||||||||||||||

|

XVII |

чсс |

-ПЭК |

ИНМ |

ИФС |

1,64 |

|||||||||||||

Колупаев В.А., Долгушин И.И., Механизмы функционального состояния

Сашенков С.Л., Борисова Л.С.__представителей анаэробных и аэробных видов...

Интегративная физиология

Лф данных фенотипов входят показатели их процентного содержания. Это обстоятельство, на наш взгляд, является подтверждением значимой роли этих фенотипов Лф для обеспечения ФС борцов и лыжников.

У борцов вторым фактором по уровню суммарной дисперсии (5,43 %) является группа переменных, включающая параметры резервного объема вдоха (РОВД) и ЖЕЛ. У лыжников-гонщиков аналогичный фактор занимает первое место по величине суммарной дисперсии (6,54 %) и помимо отмеченных переменных включает показатели форсированной ЖЕЛ. В целом можно отметить, что практически каждому фактору, выделенному в группе борцов, можно сопоставить соответствующий фактор в группе лыжников, соответственно: 1 и 2, 2 и 1, 3 и 4, 4 и 7, 6 и 6, 7 и 8 и т.д.

Особое место среди главных компонент в группе борцов занимает 5-й фактор (суммарная дисперсия 4,76 %), объединяющий показатели содержания гормонов и медиаторов (ТТГ, А, ИЛ-4, К, сЗ), а также содержания СО25-лимфоцитов. У лыжников идентичный фактор не выявлен, однако у них эти переменные вошли в состав 3-го и 5-го компонентов (с дисперсией 5,51 и 4,83 %). Доминирующие позиции в них занимают параметры светового дня. Причем 3-й фактор у лыжников формируют показатели первой производной длительности суток, а 5-й - длительности дня и его второй производной.

У борцов параметры светового дня также обусловливают формирование факторов. Однако у них эти факторы занимают 10 и 13 позиции по величине суммарной дисперсии (2,87 и 2,17%). Кроме того, у них в отличие от лыжников, преимуществом обладает фактор, объединяющий параметры второй производной светового дня и его длительности. Эти обстоятельства, на наш взгляд, свидетельствуют не только о значимости характеристик светового дня для состояния организма спортсменов, но и о разной роли отдельных параметров солнечных суток в обеспечении ФС борцов и лыжников.

Необходимо отметить, что у борцов и лыжников-гонщиков состав факторов морфометрии (7 и 8 факторы), кровообращения (6, 14 и 6, 13), крови (16 и 12), лейкограммы (9 и 10), моноцитов (15 и 14), фагоцитоза (8 и 9), НСТ-активности (12, 17 и 15, 16 факторы - соответственно) во многом идентичны по составу. Это может свидетельствовать о том, что при рассмотрении совокупности физиологических показателей спортсменов без учета сезона года и периода спортивной подготовки механизмы обеспечения функционального состояния борцов и лыжников имеют много общего. Поэтому далее мы провели факторный анализ в исследуемых группах по сезонам года.

Результаты факторного анализа у борцов и лыжников по сезонам года свидетельствуют о том, что состав большинства обозначенных выше гомо генных факторов существенно не изменяется. Наряду с этим гетерогенные по составу факторы в динамике годового цикла отличаются выраженной вариативностью составляющих компонентов и структуры. Кроме того, в зависимости от сезона года и периода спортивной подготовки изменяется иерархия главных компонент, ранжированных по величине суммарной дисперсии.

Так у борцов в весенне-летний период, на который приходится период основных состязаний, ведущие позиции среди главных компонент (табл. 1) занимают факторы количества CD-лимфоцитов (I), гуморальных веществ (V), поглотительной способности фагоцитов (VIII), НСТ-активности Нф (XII) и состояния эритроцитов (XVI). В осеннезимний период высокие позиции по уровню суммарной дисперсии занимают факторы РОВД (II), ДО (IV) и показателей гемодинамики (VI). Кроме того, ряд факторов характеризуется стабильным положением во все исследуемые сезоны. К ним относятся: фактор РОВЫД (III), морфологических показателей (VII) и лейкограммы (IX).

У лыжников в зимний сезон, сопряженный с участием в состязаниях, отмечается повышение роли факторов РОВЫД, гемодинамики, ДО, лейкограммы, форсированной ЖЕЛ и показателей функционирования миокарда. В весенний и летний сезоны у лыжников доминируют факторы РОВД и ЖЕЛ, РОВЫД, ДО и индуцированного НСТ-теста. В осенний сезон высокий вклад в суммарную дисперсию вносят занимающие первые пять позиций факторы гемодинамики, РОВЫД, количества CD-лимфоцитов, РОВД и ДО. В целом для лыжников-гонщиков характерны стабильно высокие позиции во все сезоны года факторов РОВЫД (1-2 места), гемодинамики (1-3 места), количества CD-лимфоцитов (3-4 места) и морфометрических показателей (6-8 места).

Заключение. Результаты факторного анализа свидетельствуют о том, что, несмотря на различия условий состязаний, спортивной подготовки и жизнедеятельности борцов и лыжников, состав и структура главных компонент ФС в исследуемых группах имеет много общего. Это связано с тем, что формирование ФС организма спортсменов обусловлено регулярной напряженной двигательной активностью. Отличия спортивной деятельности, в связи с различиями механизмов энергообеспечения физической активности и периодом тренировки опосредуют разную иерархию факторов ФС борцов и лыжников, а также определенные особенности их внутренней структуры. Кроме того, выделяется ряд факторов («дыхательного объема», «кровообращения», «состояния эритроцитов», «НСТ-активности Нф»), доли которых в общей дисперсии синхронно изменяются в цикле года у борцов и лыжников. Это свидетельствует о существенном влиянии сезонных изменений условий окружающей среды на ФС организма спортсменов разных специализаций. Кроме того, выделяется группа факторов, проявляющихся эпизодически в цикле года. Вполне вероят- но, это опосредовано взаимодействием условий спортивной подготовки с сезонной динамикой условий жизнедеятельности.

Список литературы Механизмы функционального состояния представителей анаэробных и аэробных видов спорта в условиях сезонной динамики факторов внешней среды

- Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем/П.К. Анохин. -М.: Медицина, 1975. -448 с.

- Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека/В.К. Бальсевич. -М.: Теория и практика физической культуры, 2000. -275 с. 3.

- Биоритмы и труд/под ред. А.Д. Слоним. -Л.: Наука, 1980. -144 с.

- Боровиков В.П. Statistica. Искусство анализа данных на компьютере: для профессионалов/В.П. Боровиков. -СПб.: Питер, 2003. -688 с.

- Голиков А.П. Сезонные ритмы в физиологии и патологии/А.П. Голиков, П.П. Голиков. -М.: Медицина, 1973. -167 с.

- Матюхин В.А. Экологическая физиология человека и восстановительная медицина/В.А. Матюхин, А.Н.Разумов. -М.: Гэотар медицина, 1999. -336 с.

- Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в Олимпийском спорте/В.Н. Платонов. -Киев: Олимпийская литература, 1997. -583 с.

- Долгушин И.И. Нейтрофилы и гомеостаз/И.И. Долгушин, О.В. Бухарин. -Екатеринбург: УрО РАН, 2001. -283 с.

- Казначеев В.П. Современные аспекты адаптации/В.П. Казначеев. -Новосибирск: Наука, 1980. -192 с. 10.

- Проблемы периодизации спортивной тренировки: автореф. дис. д-ра пед. наук/Л.П. Матвеев. -М., 1964. -42 с.

- Судаков К.В. Общая теория функциональных систем/К.В. Судаков. -М.: Медицина, 1984. -224 с.

- Сашенков С.Л. Состояние систем транспорта кислорода, особенности иммунного статуса и вероятность развития респираторных инфекций у спортсменов с аэробной и анаэробной направленностью тренировочного процесса: дис. д-ра мед. наук/С.Л. Сашенков. -Челябинск: ЧГМА, 1999. -272 с.

- Урбах В.Ю. Статистический анализ в биологических и медицинских исследованиях/В.Ю. Урбах. -М.: Медицина, 1975. -295 с. 14.

- Физиология адаптационных процессов: руководство по физиологии/под ред. О.Г. Газенко, Ф.З. Меерсона. -М.: Наука, 1986. -635 с.