Механизмы и патоморфозы повреждений артерий кисти и предплечья циркулярной пилой

Автор: Шевцов В.И., Шихалва Наталья Геннадьевна, Щудло Наталья Анатольевна, Щудло Михаил Моисеевич, Борисова Ирина

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2009 года.

Бесплатный доступ

Проведено гистологическое исследование операционного материала от 14 пациентов с травмами предплечья и кисти циркулярной пилой, что позволило уточнить представления о механизмах травмы, феномена «no-reflow», а также определить гистологические корреляты тракционных и отрывных повреждений артерий.

Травматические ампутации, циркулярная пила, повреждения артерий

Короткий адрес: https://sciup.org/142121204

IDR: 142121204 | УДК: 611/612:616.717.5/9-089.873:616.13:621.93

Текст научной статьи Механизмы и патоморфозы повреждений артерий кисти и предплечья циркулярной пилой

Травмы кисти и предплечья относят к числу самых распространённых повреждений человеческого тела. По данным разных авторов, в 3035 % случаев они вызываются электрическими механизмами [7, 11]. Среди пациентов старше 60 лет доля таких травм достигает 53 % [10]; из них повреждения циркулярной пилой преобладают, составляя 36 %.

Средний возраст пострадавших при травмах циркулярной пилой, по данным разных авторов, варьирует от 25 до 37 лет [5, 11]. Наряду с глубокими ранами и открытыми переломами, эти повреждения нередко приводят к отчленениям пальцев и конечностей.

-

1. Острое отсечение (нож или мясной слайсер).

-

2. Тупое отсечение (пила, гребной винт).

-

3. Отсечение с узким сегментом раздавливания (штамповочный пресс).

-

4. Отсечение и отрыв машиной, которая вызывает частичное отчленение, рефлекторное

-

5. Отрыв (якорной верёвкой или вожжами лошади).

-

6. Раздавленный отрыв – машиной с вращающимся цилиндром, который раздавливает палец или конечность, а затем отрывает её.

отдёргивание конечности и последующий отрыв, завершающий ампутацию.

По мнению П.К. Абалмасова (1), при травме циркулярной пилой образуется незначительная зона повреждения тканей, «однако при широком разводе зубьев происходит повреждение тканей на значительном протяжении и сопровождается дефектом мягких тканей и скелета травмированного сегмента». В.Н. Дроботовым (2) в экспериментальном исследовании травм циркулярной пилой выявлено действие термического фактора: температура трупной кости животных повышается от 23 до 50 градусов, но в мягких тканях она достоверно не меняется. По мнению автора, циркулярная пила разрушает мягкие ткани с меньшей кинетической энергией, чем огнестрельный снаряд, что «соответствует феномену бокового удара».

Таким образом, анализ литуратуры свидетельствует, что, несмотря на высокую частоту травм циркулярной пилой, механизмы этих повреждений исследованы недостаточно. Изучение их необходимо для определения индивиду- альной тактики лечения и особенно важно при тяжёлой травме.

Возможность выполнения органосохраняющих операций при любых отчленениях определяется прежде всего наличием пригодных для анастомозирования артерий и вен. При визуальной оценке состояния травмированных сосудов микрохирурги разных стран описали специфические внешние признаки повреждения артерий, свидетельствующие о тракционном и отрывном механизмах травмы - терминальный тромбоз, «телескоп», «паутина» [6]; о растяжении и торсии - «лента» [6, 8]. Ещё один неблагоприятный признак - «красная линия» - трактуется как результат кровоизлияний из ветвей осевых артерий при отрывном отчлене-нии с большой срезывающей силой [4], которая вызывает повреждения интимы намного дистальнее разрыва. Авторы справедливо предполагают, что повреждение сосудов происходит не только в зоне видимых разрушений. Однако сведения о гистологических исследованиях артерий и вен при разных видах отчленений, в том числе циркулярной пилой, в доступной литературе отсутствуют.

Цель исследования – изучение патоморфо-зов и механизмов повреждений сосудов при случайных ранениях кисти и предплечья циркулярной пилой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проанализирован биопсийный материал от 14 больных, оперированных в сроки от 2 часов до 3 суток после травмы. Отчленённые и не подлежащие реплантации фрагменты пальцев, кусочки тканей, полученные при первичной хирургической обработке ран кисти и предплечья, фиксировали в течение 3-5 дней в нейтральном формалине либо в смеси параформ- и глутарового альдегидов с добавлением пикриновой кислоты, после чего по стандартным методикам заливали в парафин либо в эпоксидные смолы. Полученные блоки разлагали на продольные и поперечные срезы (парафиновые гистотопографические толщиной 10 мкм, парафиновые толщиной 5-7 мкм, эпоксидные полу-тонкие – 0,5-1 мкм). Срезы окрашивали гематок-силином–эозином и метиленовым синим– основным фуксином по Уикли [3].

При исследовании срезов применяли обычную световую и цифровую микроскопию, а также модифицированную телемедицинскую технологию «электронного гистологического стекла» [9]. Для создания цифровых изображений использовали профессиональный сканер со слайд-приставкой, лупу и большой исследовательский фотомикроскоп “Opton” (Германия), цифровую камеру и аппаратно-программный комплекс “DiaMorph” (Москва). При микроскопии срезов каждого кусочка оцифровывали полное изображение наиболее репрезентативного среза, после чего формировали серии изображений полей зрения этого среза на разных (от 30 до 1250×х) увеличениях.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При отчленениях пальцев и глубоких ранениях предплечья анатомический перерыв сосудистонервных пучков, как правило, характеризуется тем, что одна из культей артерии оказывается вытянутой и выдернутой из окружающих тканей, а другая подвергается сильной ретракции.

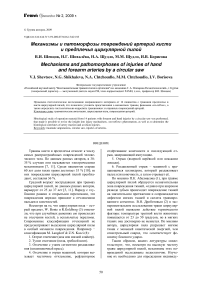

При макро-микроскопическом исследовании выявлены протяжённые (от 2 до 15 см) разноуровневые зоны повреждений мягких тканей с явлениями кавитации тканевого детрита и резко выраженными изменениями сосудистого русла. Характерны тромбозы и спазмы артерий (рис.1 слева) и артериол, полное запустевание капилляров и вен в сочетании с эритроцитарным стазом в артериях, диссеминированными экстравазатами эритроцитов и лейкоцитов. Признаки повреждений сосудистой стенки включали отёк и денудацию эндотелия, мукоидное набухание и круглоклеточную инфильтрацию, рексис и пик-ноз ядер эндотелиоцитов и гладких миоцитов, разрывы эластических мембран. В местах надрезов и разрывов сосудов располагались обширные внутритканевые кровоизлияния. Часто встречались профили сосудов с полной дезинте- грацией клеточных и волокнистых элементов стенки и облитерацией просвета, что в большей мере было характерно для вен.

При анатомических перерывах осевых артерий пальцев, кисти и предплечья осмотр их концов под операционным микроскопом позволяет выявить многоуровневые порезы, надрывы и размозжения сосудистой стенки. При гистологическом исследовании артерий в зоне повреждения типичны множественные разрывы внутренней эластической мембраны, которые сопровождаются отслоением эндотелиальной выстилки, острым некрозом эндотелиальных и гладкомышечных клеток, набуханием и лизисом коллагеновых и эластических волокон. Отступив на 0,5-3,0 см от места макроскопически видимого повреждения, можно выявить микроскопические дефекты интимы и внутренней эластической мембраны при относительно сохранной мышечной оболочке и адвентиции.

Все известные специфические признаки тракционных и отрывных повреждений на протяжении также выявлены в исследованном материале.

В частности, типичным признаком перерастя-жения артерии является расслоение её стенки с выпячиванием внутренних слоёв тромбированной культи - «телескоп» и «паутина», описанные G.G. Gallico (6). В гистологических срезах обтурирующий просвет тромб выявляется на значительном протяжении от уровня повреждения (иногда до 3 см и более). В стенке выпятившейся культи едва различимы остатки внутренней эластической мембраны, интима и прилежащие обрывки внутренних слоёв медии также утрачивают своё характерное строение, обрывки наружных слоёв медии и адвентиции имеют вид крупноячеистой сети (рис. 1, справа). При большом увеличении микроскопа среди разволокнённых обрывков адвенти-ции видны точечные кровоизлияния.

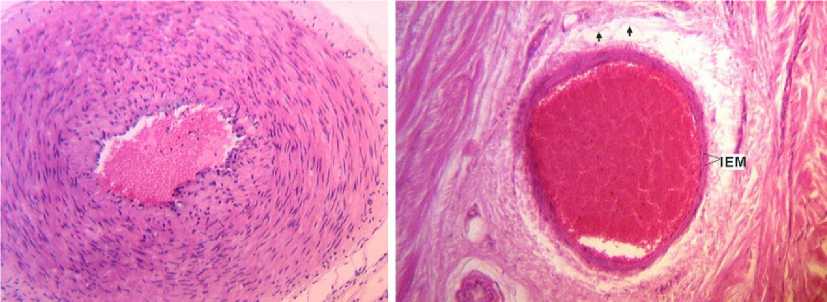

По-видимому, контакт артерии с вращающимся диском пилы вызывает не только её тупое рассечение, но также перерастяжение и тор-сию. Культи таких артерий лишены тургора и поэтому внешне действительно напоминают ленты [6]. В микроскопических препаратах на- ряду с дезинтеграцией структур сосудистой стенки (рис. 2) обнаруживается характерный широко известный в гистологии «краш-артефакт» - раздавленные участки ткани утрачивают свойство окрашиваться гистологическими красителями.

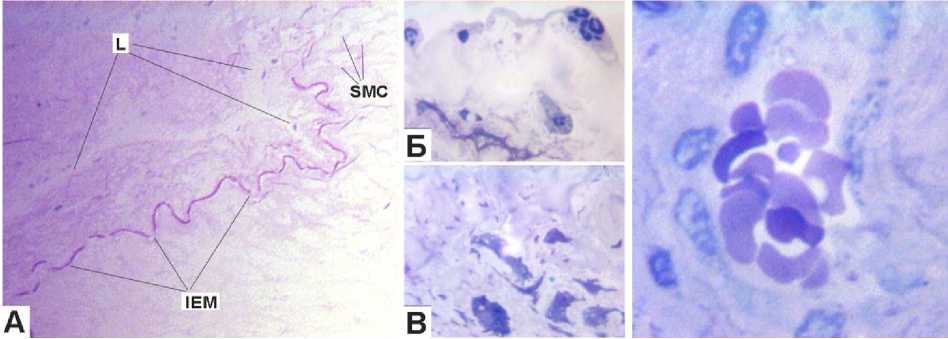

«Красная линия» обычно трактуется как результат разрывов сосудов и кровоизлияний в клетчатке пальцев и кисти. Представляется более вероятным, что вид «красных линий» под операционным микроскопом имеют артерии малого калибра с некротизированной стенкой и эритроцитарным стазом в просвете (рис. 3).

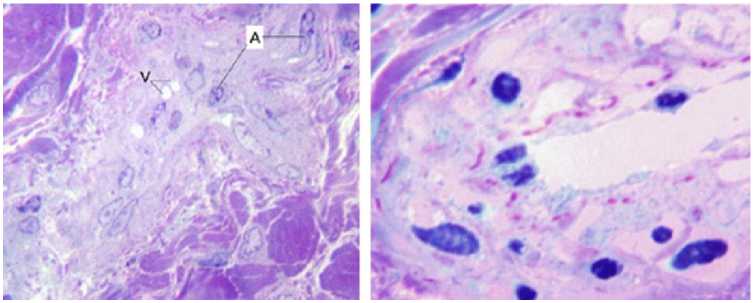

Вне зоны видимых разрушений обнаруживаются реакции клеток на повреждения и изменения внеклеточного матрикса в органных артериях малого калибра – в подкожной клетчатке, брыжейках сухожилий, оболочках нервов. Они включают помимо дистрофии массовые явления клеточной смерти – некроз и апоптоз. Участки с изменениями такого рода в исследованном материале имели протяжённость от 0,5 до 3 см.

Рис. 1. Поперечные срезы пальцевых артерий при ампутации пальцев циркулярной пилой. Парафин; окраска: гематоксилин-эозин. Слева - спазм и обтурирующий тромбоз. Ув. 200×. Справа – тромбоз и разрывное расслоение стенки артерии при тракционном повреждении: IEM – остатки внутренней эластической мембраны; стрелки – «паутина» (пояснение в тексте). Ув. 80×

Рис. 3. Ветвь пальцевой артерии, показанной на рис. 2. «Красная линия» в по-лутонком поперечном срезе (пояснение в тексте). Окраска по Уикли. Увеличение 1250×

Рис. 2. Фрагменты полутонкого среза размозжённой пальцевой артерии в 2 см от уровня отчленения. Окраска по Уикли. А - увеличение 500х: L – щелевидный деформированный просвет артерии, IEM - остатки фуксинофильной внутренней эластической мембраны, SMC - неокрашенные тени гладкомышечных клеток. Б и В – увеличение 1250х. Б – погибающие клетки интимы; В – глыбки эластина и единичные тёмные гладкие миоциты в медии

Следует отметить, что явления массового некроза и апоптоза клеток микрососудов обнаружены в тканях отчленённых пальцев на фоне сохранности теноцитов, эпидермоцитов и даже осевых цилиндров и миелиновых оболочек нервных волокон. По-видимому, быстрая смерть клеток микрососудов - одна из главных, но ранее не обсуждавшихся причин известного феномена «no-reflow» - безуспешной реплантации при корректно выполненных сосудистых анастомозах [12].

Рис. 4. Полутонкие срезы тканей отчленённого пальца, помещённых в альдегидный коктейль через 6 часов после травмы. 3 см от уровня отчленения. Слева – мышечная оболочка артерии подкожной клетчатки в косопродольном срезе; реактивнодеструктивные изменения: V – вакуоли – признак баллонной дистрофии миоцитов; А – апоптозные ядра с субкариолем-мальными конденсатами хроматина. Справа – фрагмент поперечного среза артерии эпиневрия пальцевого нерва: внутриклеточный отёк, кариопикноз и кариорексис, набухание межклеточного матрикса в интиме и медии. Окраска по Уикли. Увеличение 1250×

ВЫВОДЫ

-

1. Гистологическое исследование операционного материала в парафиновых и заключённых в эпоксидные смолы полутонких срезах позволило уточнить представления о механизмах и патоморфозах повреждений сосудов при травмах циркулярной пилой.

-

2. Кроме многоуровневых тупых рассечений, тракционных перерастяжений и отрывов артерий на расстоянии от 0,5 до нескольких сантиметров от видимых повреждений формируется зона контузии и молекулярного сотрясения, в которой в условиях аноксии в течение нескольких часов после травмы развиваются необратимые деструктивные изменения микрососудов, диктующие необходимость экстренного выполнения рева-

- скуляризирующей операции и реплантации.

-

3. Лечение повреждений циркулярной пилой должно проводиться в специализированных отделениях и центрах хирургии кисти, поскольку уже при первичной хирургической обработке следует считать обязательным применение оптического увеличения, позволяющего полноценно провести ревизию ран и уточнить степень и механизм повреждения сосудисто-нервных пучков.

-

4. Органосохраняющие операции при повреждениях циркулярной пилой должны быть поддержаны экстренной интенсивной терапией, направленной на компенсацию аноксии, стимуляцию ангио- и артериогенеза.