Механизмы экологической сегрегации домового Passer domesticus и полевого P. montanus воробьев

Автор: Барановский А.В.

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 241 т.12, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140149748

IDR: 140149748

Текст статьи Механизмы экологической сегрегации домового Passer domesticus и полевого P. montanus воробьев

Домовый Passer domesticus и полевой Р. montanus воробьи относятся к числу наиболее обычных птиц антропогенных ландшафтов. Изучению отдельных сторон биологии воробьёв провящён целый ряд работ (Благо-склонов 1950; Некрасов 1958; Елисеева 1961; Ильенко, Жантиев 1963; Deckert 1973; Ильенко 1976; Barbard 1980; Носков и др. 1981; Summers-Smith 1988; Иваницкий 1997; Прокофьева 2000). Были обнаружены многие специфические черты образа жизни этих видов, но вопрос об экологических различиях между ними до сих пор окончательно не решён. Неизвестны механизмы разделения ресурсов, расхождения по нишам и экологической сегрегации совместно обитающих Р. domesticus и Р. montanus.

Трудности в изучении структуры экологической ниши домового и полевого воробьёв обусловлены тем, что изучение взаимоотношений видов в сообществах проводится в основном в рамках модели многомерной ниши Хатчинсона (Hutchinson 1959). В результате сравнительный анализ направлен на отдельные показатели экологии птиц. Эти показатели в разных условиях могут широко варьировать. При таком подходе трудно выявить специфические адаптации, позволяющие птицам расходиться по экологическим нишам и существовать совместно.

В последнее время в экологии широко распространился подход к изучению структуры экологической ниши, основанный на модели одномерной иерархической ниши (James et al. 1984; Schoener 1989; Wiens 1989; Хлебосолов 1996, 1999, 2002). Согласно этой концепции, экологическая ниша понимается как система. Её свойства обусловлены функцией, выполняемой видом в экосистеме, и проявляются в видоспецифическом способе добывания пищи, или кормовом поведении. Кормовое поведение рассматривается как системный признак, определяющий формирование разнообразных морфологических, физиологических, генетических и других признаков вида. В нём в целостной форме выражается специфика экологической ниши вида (Хлебосолов 1996, 1999, 2002).

Целью данной работы было выявление отличий в поведении и экологии двух совместно обитающих видов воробьёв и анализ механизмов их экологической сегрегации.

Материал и методика

Исследования проводили в 1998-2001 годах в течение всего года в городе Рязани и его окрестностях.

При изучении кормового поведения все движения находящейся под наблюдением кормящейся птицы записывали на диктофон. Регистрировали следующие показатели: набор и частоту применяемых птицами кормовых маневров, последовательность выполнния кормовых маневров, длину и направление прыжков, скорость передвижения, траекторию движения, расстояние обнаружения пищи.

По результатам наблюдений строили матрицу кормового поведения. В строках матрицы отмечали частоту выполнения птицами последующих кормовых маневров после того или иного маневра, в столбцах — частоту предшествующих кормовых маневров. На основе данных матрицы строили схему кормового поведения. За центральный элемент схемы принимали клевок, поскольку всё поведение кормящейся птицы направлено на добывание пищи (Хлебосолов 1999).

При изучении траектории передвижения птиц определяли индекс линейности движения, рассчитываемый как отношение расстояния по прямой между точками начала и окончания передвижения к общей длине пройденного пути (Bell 1990). Дальность обнаружения пищи определяли как расстояние, пройденное птицей от момента осматривания или резкой смены направления движения до момента последующего клевка.

Биотопическое распределение воробьёв изучали методом учёта численности птиц в городе. Учёты проводили во всех типах антропогенного ландшафта на постоянных маршрутах. Ширина учётной полосы в зависимости от особенностей застройки составляла 50-150 м. В репродуктивный период численность определяли также при помощи площадочного учёта. В каждом из городских биотопов закладывали по две площадки площадью по 0.25 км2, на которых регистрировали все гнёзда воробьёв и регулярно (раз в неделю) подсчитывали кормящихся птиц. Применяли также метод индивидуального цветного мечения. Воробьёв отлавливали для кольцевания на прикормках. Расчёт численности особей на 1 км2 про- водили по общепринятым методикам (Коли 1979; Рыжановский 1984; Высоцкий 2001; Захаров 2001).

Для определения микробиотопического распределения птиц подсчитывали соотношение домовых и полевых воробьёв, кормившихся на разных кормовых субстратах. Структуру кормовых субстратов описывали при помощи биоценоти-ческой рамки, разделённой на 100 квадратов со стороной 5 см.

Изучали питание птенцов и взрослых птиц. Состав пищи птенцов определяли при помощи метода шейных лигатур (Мальчевский, Кадочников 1953). Питание взрослых воробьёв изучали с помощью визуальных наблюдений за кормящимися птицами. Поедаемые воробьями семена растений обычно удавалось определить до вида, так же точно определялись и антропогенные пищевые объекты. Поедаемых насекомых при визуальных наблюдениях, как правило, удавалось определить только до отряда, но иногда — до семейства, рода и даже вида.

Расчёт перекрывания пищевых рационов домового и полевого воробьёв, сходства их пространственного распределения и определение степени пластичности видов в использовании тех или иных ресурсов производили по общепринятым формулам (Levins 1968; Pianka 1973).

Для сравнения разных показателей, выявления уровня отличий и определения степени статистической значимости применяли %2-критерий согласия эмпирических распределений, корреляционный и кластерный анализы.

Результаты

Пространственное распределение

Все три применявшиеся нами метода учёта численности птиц дали очень сходные результаты, отличающиеся не более, чем на 5-10%.

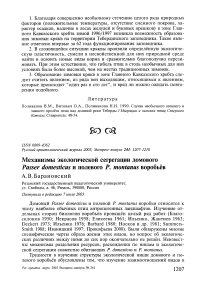

Численности домового и полевого воробьёв в разных городских стациях существенно различаются (рис. 1). Домовый воробей наиболее многочислен в центральной части города и в районах новостроек. Плотность его населения здесь составляет 940-990 ос./км2. В кварталах со старой малоэтажной застройкой, расположенных на окраинах города, в районах индивидуаль-

Рис. 1. Численность домового (1) и полевого (2) воробьёв в разных биотопах города Рязани (число особей на 1 км2).

-----Ряд1

--Ряд2

---РядЗ

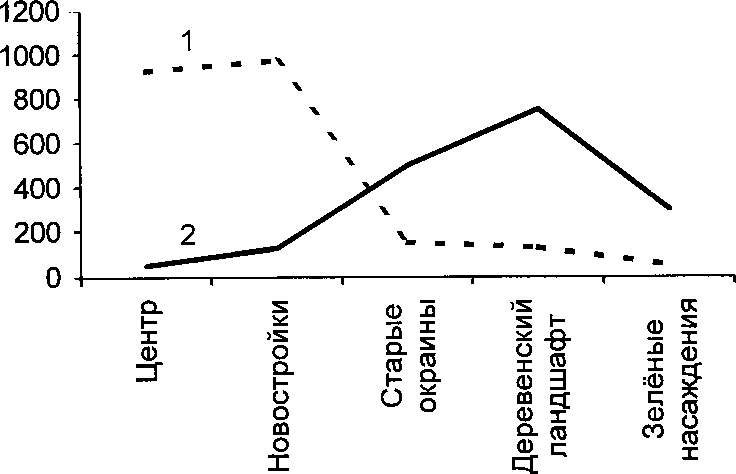

Рис. 2. Соотношение площадей основных кормовых субстратов в биотопах города Рязани (в % от площади биотопа).

1 — территория, покрытая травой; 2 — открытая земля; 3 — территория, покрытая асфальтом.

ной застройки и участках зелёных насаждений, домовой воробей уступает по численности полевому. В этих стациях на 1 км2 приходится 30-180 Р. domesticus и 300-780 Р. montanus. Наиболее многочисленны полевые воробьи в местообитаниях с застройкой деревенского типа и на участках зелёных насаждений. В центральной части города и в новостройках на 1 км2 обитает 30-90 полевых воробьёв.

Кормовые стации

Выделенные нами в городе биотопы, используемые воробьями в качестве кормовых стаций, существенно отличаются по многим показателям. Наиболее существенные отличия касаются площади и соотношения основных кормовых субстратов (рис. 2). В качестве кормовых субстратов воробьям служат асфальт, открытая земля с разной выраженностью неровностей микрорельефа и травяной покров разной высоты и густоты. Воробьи используют для поиска пищи также деревья, сооружения человека; зимой часто кормятся на снегу. Одни и те же субстраты используются домовым и полевым воробьями с разной частотой. Домовые воробьи чаще кормятся на ровных и открытых местах — на асфальте, тропинках и других, где есть хороший обзор. При кормёжке в траве птицы этого вида чаще встречаются на участках с редкой и низкой растительностью. Полевые воробьи кормятся на асфальте и открытой земле реже, чем домовые, а в местах, заросших травой, — чаще. При этом полевые воробьи предпочитают более высокую и густую траву, по сравнению с домовыми (табл. 1).

Отличия в характере биотопического и микробиотопического распределения Р. domesticus и Р. montanus статистически значимы.

Таблица 1. Перекрывание пространственного распределения домового и полевого воробьёв

|

Сезон |

Микробиотопическое распределение |

Биотопическое распределение |

|

В среднем за год |

0.28 |

0.34 |

|

Зима |

0.41 |

0.45 |

|

Весна |

0.30 |

0.36 |

|

Лето |

0.29 |

0.36 |

|

Осень |

0.14 |

0.21 |

Питание взрослых птиц

Анализ полученных данных показал, что пища домовых и полевых воробьёв в городе Рязани состоит из трёх основных групп: семян, беспозвоночных и остатков пищи человека. В зависимости от сезона соотношение кормов природного и антропогенного происхождения, а также растительной и животной пищи в рационе взрослых воробьёв существенно изменяется.

Зимой у обоих видов роль антропогенных источников корма максимальна; остатки пищи человека составляют 86% рациона Р. domesticus и 46% рациона Р. montanus. Беспозвоночные используются воробьями почти исключительно весной и летом. В эти сезоны на долю этого вида корма приходится 12% пищи Р. domesticus и 36% пищи Р. montanus. Роль кормов антропогенного происхождения в питании воробьёв летом уменьшается. Пищевые отходы составляют в это время года около половины рациона домового и всего десятую часть рациона полевого воробья. Осенью доля антропогенной пищи не изменяется, насекомые почти перестают поедаться птицами (на их долю приходится 2-5% рациона), а основу питания обоих видов воробьёв составляют семена.

Результаты исследований показывают, что состав пищи домового и полевого воробьёв существенно различается. При некотором сходстве в соотношении растительной, животной и антропогенного происхождения пищи у каждого из двух видов обнаруживаются специфические предпочтения в использовании определённых видов семян, насекомых или пищевых объектов антропогенного происхождения (табл. 2 и 3).

Полевые воробьи обычно поедают семена маревых, цикория, подорожника, щирицы, одуванчика, горца птичьего, куриного проса и др., составляющих до 93% всех используемых эти видом семян. Среди поедаемых полевым воробьём насекомых преобладают гусеницы, мелкие бабочки, мелкие двукрылые и препончатокрылые. Из объёктов антропогенного происхождения полевые воробьи часто поедают мелкие (до 1 мм) крошки хлеба, кусочки раздавленных семян подсолнечника и другой мелкий корм, составляющий более 25% их рациона.

В отличие от полевых, домовые воробьи поедают обычно крупные семена — семянки подсолнечника, зёрна овса, пшеницы и др. Среди используемых беспозвоночных более 50% приходится на долю кузнечиков, имаго саранчовых, некоторых чешуекрылых и двукрылых, жесткокрылых, среди которых часто поедаются жужелицы, хрущи и бронзовки (табл. 2). Пища антропогенного происхождения представлена в основном крупными кусками хлеба и других остатков пищи человека.

Питание домового воробья более разнообразно, чем полевого. Вероятно, это связано с тем, что он использует разнообразную пищу антропогенного происхождения, поедая в то же время почти столько же видов насекомых и семян, как полевой воробей.

Пищевые объекты, поедаемые домовым и полевым воробьями, чётко различаются по размеру. Среди поедаемых полевым воробьём семян свыше 90% составляют мелкие, размерами 1-3 мм. Насекомые, которых ловят эти птицы, обычно не превышают в длину 10 мм. Объекты антропогенного происхождения, потребляемые ими, имеют размеры, как правило, от десятых долей миллиметра до 2-3 мм. В результате чуть более половины рациона полевого воробья (52%) составляют пищевые объекты размером 1-3 мм, более мелкий и более крупный корм поедается сравнительно редко.

Домовый воробей чаще, чем полевой, питается крупными кормовыми объектами. Из объектов размером менее 3 мм в массовом количестве он использует только семена горца птичьего, однако они часто встречаются в его рационе только в конце лета и осенью. Другие семена, охотно поедаемые домовым воробьём — в первую очередь зёрна культурных злаков — достигают в длину 5-10 мм. Большая часть добываемых этими птицами беспозвоночных также входит в эту размерную группу, а такие насекомые, как взрослые кобылки, кузнечики, жужелицы, хрущи и др., составляющие около трети животной пищи домового воробья, достигают в длину 1520 мм. Из объектов антропогенного происхождения домовый воробей обычно поедает крупные куски пищевых отходов человека. В целом мелкий корм (1-3 мм) составляет не более 20% рациона этого вида, столько же приходится на объекты длиной 3-10 мм. Основная масса пищи этого вида представлена объектами размерами более 10 мм.

Семена, поедаемые домовым и полевым воробьями, отличаются не только величиной, но и прочностью оболочки. Полевой воробей не может поедать семена, для раздавливания которых требуется груз массой более 7 кг. Домовой воробей, напротив, чаще поедает твёрдые семена, для раздавливания оболочки которых требуется груз массой 5-15 кг.

Состав пищи птенцов

Домовые и полевые воробьи выкармливают птенцов преимущественно беспозвоночными, среди которых преобладают насекомые. Доля корма антропогенного происхождения и вегетативных частей растений в рационе птенцов Р. domesticus составила 9.5%, Р. montanus — 2.1%.

Спектры питания взрослых воробьёв и птенцов существенно отличаются. Коэффициент сходства рационов взрослых и птенцов у Р. domesticus составляет 0.21, а у Р. montanus — 0.08.

Насекомоядные птицы, как правило, выкармливают птенцов мягким, легко перевариваемым кормом — гусеницами, личинками пилильщиков, мелкими бабочками, пауками и др. (Симкин 1990). Однако воробьи часто приносят птенцам насекомых с твёрдым хитиновым покровом — жуков, взрослых кобылок, муравьёв, пчёл (табл. 3). Рацион птенцов у воробьёв менее разнообразен, чем у специализированных насекомоядных птиц, для которых характерна большая ширина спектра питания (Банникова 1986). Однако птенцы полевого воробья получают более разнообразную пищу, чем домового. Это связано с тем, что в рационе птенцов полевого воробья антропогенные объекты играют незначительную роль, а видовой состав поедаемых беспозвоночных несколько богаче.

Наиболее существенные отличия в питании птенцов домового и полевого воробьёв связаны с размером и подвижностью поедаемых насекомых. Полевые воробьи обычно приносят птенцам мелких и малоподвижных беспозвоночных. Более крупные и подвижные виды добываются этими птицами преимущественно в утренние часы, когда низкая температура и роса снижают активность насекомых. Домовые воробьи выкармливают птенцов более крупными насекомыми, многие из которых способны к полёту и очень подвижны (табл. 2).

Таблица 2. Состав пищи (%) птенцов домового и полевого воробьёв

|

Виды пищи |

Passer domesticus |

Passer montanus |

|

Tipulidae, Chironomidae, Culicidae, im. |

0.9 |

7.2 |

|

Calliphoridae, Syrphidae, im. |

7.2 |

8.3 |

|

Diptera indet., im. |

2.4 |

4.7 |

|

Diptera indet., 1. |

1.2 |

3.2 |

|

Curculionidae, im. |

0.6 |

3.2 |

|

Chrysomelidae, Coccinellidae, im. |

0 |

1.8 |

|

Carabidae, im. |

3 |

0.4 |

|

Coleoptera indet., im. |

4.2 |

4.7 |

|

Noctuidae, Geometridae, im. |

4.3 |

0.7 |

|

Micropteridae, im. |

0.6 |

1.4 |

|

Licaenidae, im. |

0.3 |

2.9 |

|

Lepidoptera indet., im. |

1.2 |

5.4 |

|

Lepidoptera indet., 1. |

21.9 |

12.6 |

|

Tettigonidae, 1, im. |

1.8 |

0.4 |

|

Acrididae, 1., im. |

26.8 |

20.9 |

|

Aphididae, 1., im. |

7.9 |

4.3 |

|

Aphrophoridae, im. |

0 |

0.4 |

|

Pentatomidae, 1., im. |

1.8 |

0.7 |

|

Miridae, im. |

0 |

1.8 |

|

Formicidae, im. |

1.8 |

6.7 |

|

Apidae, im. |

1.2 |

1.8 |

|

Tenthrendinidae, Ichneumonidae, im. |

0 |

0.8 |

|

Arachnida 1, im. |

2.1 |

9.2 |

|

Антропогенная пища |

8.6 |

2.1 |

|

Вегетативные части растений |

0.9 |

0 |

Таблица 3. Перекрывание пищевых рационов домового и полевого воробьёв

|

Состав |

пищи взрослых птиц |

В среднем за год |

0.61 |

|

» |

» |

Зима |

0.48 |

|

» |

» |

Весна |

0.65 |

|

» |

» |

Лето |

0.75 |

|

» |

» |

Осень |

0.57 |

|

Состав |

пищи птенцов |

0.48 |

Кормовое поведение

Набор кормовых маневров воробьёв включает передвижение прыжками или их сериями, клевки и осматривания. При кормёжке на деревьях наряду с прыжками используются полёты.

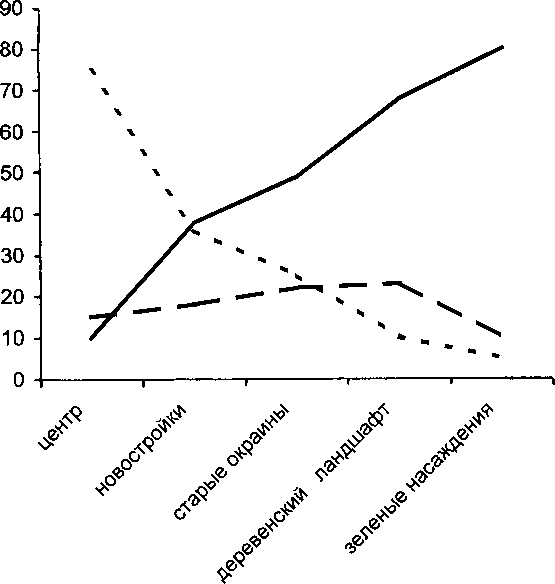

Passer domesticus (n = 2528)

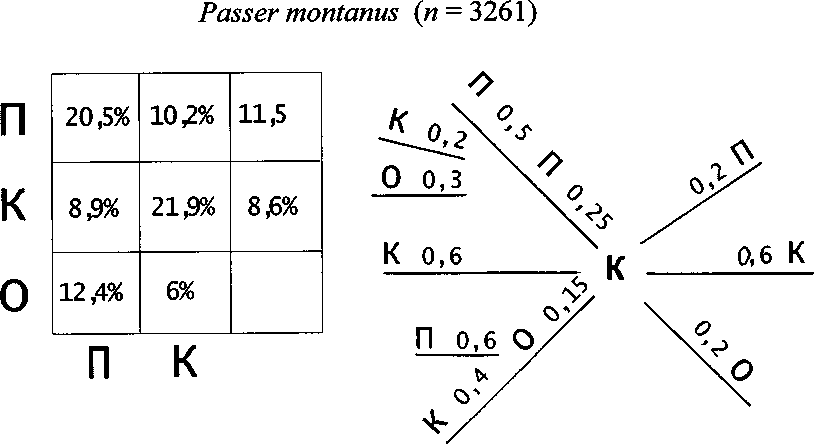

Рис. 3. Кормовое поведение домового и полевого воробьёв.

Домовый и полевой воробьи используют разные манеры кормёжки, которые отчётливо проявляются в характерной для каждого вида последовательности маневров (рис. 3). Домовый воробей при разыскивании пищи чаще всего передвигается сериями прыжков (П—П—П), иногда прерываемых одиночными клевками (П—К—П, П—П—К). Осматривания он использует редко, серии клевков встречаются, как правило, только при поедании крупных объектов (манипуляция с кормом). Полевой воробей также имеет типичные только для него последовательности: О—П—К, П—О—К, К—К—О. Серии клевков он совершает чаще (0.6), чем домовый (0.5); они связаны обычно не с манипуляцией крупной добычей, а с поеданием на одном месте мелкой массовой пищи.

Частота использования особями Р. domesticus и Р. montanus одних и тех же кормовых маневров неодинакова. За 1 мин домовые воробьи делают в среднем 40 прыжков (и = 276), полевые — 19 (и = 215). Среднее число клевков за 1 мин у домового воробья 16 (и = 207), у полевого 39 (и = 237), осматриваний, соответственно, 18 (и = 306) и 3 (и = 320). Различия между видами по этим показателям статистически значимы (критерий %2, Р< 0.01). Домовые воробьи при кормёжке передвигаются значительно быстрее, чем полевые. В среднем за 1 мин домовый воробей проходит 463 см (и = 184), в то время как полевой — 205 см (п = 181). Длина прыжка у домового воробья также несколько больше — в среднем 11.3 см (и = 1240), чем у полевого — 7.8 см (и = 926). Различия между видами по этим показателям значимы (критерий %2, Р < 0.01). Домовые воробьи замечают кормовые объекты на большем расстоянии (в среднем 37 см, п = 146), чем полевые (в среднем 12 см, п = 135). Во время кормёжки домовые воробьи обычно передвигаются более прямолинейно, чем полевые. Индекс линейности передвижения у домового воробья составляет 0.62 (я = 150), у полевого — 0.44 (и = 150). Различия по этим показателям также значимы (критерий %2, Р < 0.01).

Обсуждение

Сравнительный анализ питания, пространственного распределения и кормового поведения Р. domesticus и Р. montanus показывает, что они чётко различаются по всем этим показателям. Наши данные хорошо согласуются с результатами других исследователей. В первую очередь это касается пространственного распределения. Многие авторы отмечают, что у этих видов существует чёткая избирательность в выборе местообитаний. Домовый воробей тесно связан с городским ландшафтом и достигает максимальной численности в кварталах с современными многоэтажными домами (Ильенко 1976; Ильичёв, Бутьев, Константинов 1987; Клауснитцер 1990). Полевой воробей наиболее многочислен в кварталах с застройкой сельского типа и на территориях, занятых зелёными насаждениями. В районах новостроек и в центральных частях города он редок или отсутствует (Носков и др. 1981; Ильичёв, Бутьев, Константинов 1987; Клауснитцер 1990).

В работе по экологии воробьёв отсутствуют данные по структуре кормовых субстратов, или микростаций птиц. По нашим наблюдениям, воробьи проявляют чёткую избирательность в выборе микростаций, различающихся между собой степенью неровности почвы и густотой и высотой травянистой растительности. Домовый воробей встречается обычно на более ровных и открытых субстратах, чем полевой. Поскольку характерные для каждого вида микростации формируются в разных типах городского ландшафта, Р. domesticus и Р. montanus населяют разные биотопы с неодинаковой плотностью и иногда оказываются полностью пространственно разделёнными.

Известно, что состав пищи воробьёв сильно изменяется в зависимости от сезона, биотопа и географического региона. Видовое разнообразие ис- пользуемых кормовых объектов очень велико, однако наибольшую долю в рационе составляют массовые виды пищи (Ильенко, Жантиев 1963; Ильенко 1976; Носков и др. 1981; Прокофьева 2000). Питаясь в целом сходным кормом, воробьи обнаруживают определённую избирательность в отношении величины и твёрдости пищевых объектов. По нашим данным, домовый воробей поедает более крупных и подвижных беспозвоночных, семена с более твёрдой оболочкой и более крупные объекты антропогенного происхождения, чем полевой.

Анализ всех полученных нами данных показал, что для двух видов воробьёв характерны разные способы добывания пищи. Кормовое поведение домового воробья направлено на питание сравнительно крупной и доступной пищей, находящейся на открытом месте. Домовые воробьи быстро передвигаются, среди кормовых маневров этих птиц преобладают прыжки, а клевки и осматривания встречаются значительно реже.

Полевой воробей поедает пищу любого размера. Поскольку мелкие пищевые объекты встречаются чаще крупных, они преобладают в пищевом рационе вида. Полевые воробьи при кормёжке часто осматриваются, но замечают корм с меньшего расстояния, чем домовые. Собирая преимущественно мелкий корм, полевые воробьи передвигаются медленно, короткими прыжками, часто совершая клевки.

Кормовое поведение Р. domesticus и Р. montanus довольно устойчиво и различается даже при питании в одних и тех же местообитаниях одинаковой пищей. Домовый воробей кормится на ровных и открытых субстратах. Хорошие условия обзора в таких местах позволяют ему замечать пищу на большем расстоянии от себя и выбирать более крупные кормовые объекты. Полевой воробей обычно обнаруживает корм на меньшем расстоянии и кормится, как правило, на неровных субстратах. Предпочтение разных микроместообитаний определяет распределение этих птиц по городским стациям. Каждый вид достигает максимальной численности в тех биотопах, где наиболее распространены используемые ими кормовые субстраты. Распределение последних обусловливает совместное или раздельное обитание Р. domesticus и Р. montanus в разных типах антропогенного ландшафта. Расхождение этих видов по кормовым субстратам выражено сильнее (критерий %2, Р < 0.01), чем по биотопам (критерий %2, Р< 0.05). Уровень различий несколько изменяется в зависимости от сезона (табл. 1).

Сходство Р. domesticus и Р. montanus в питании и пространственном распределении в течение большей части года невелико. Однако в зависимости от сезона степень перекрывания по этим показателям заметно изменяется. В те сезоны, когда сходство в питании максимально, воробьи в наибольшей степени расходятся по разным биотопам и кормовым субстратам. Наоборот, при использовании сходного набора микростаций Р. domesticus и Р. montanus сильнее отличаются по питанию. Такая ситуация складывается в зимний период. Летом оба вида часто обитают в одних и тех же местах и питаются одинаковой пищей. Сходство пищевых спектров птиц и используемых ими местообитаний может объясняться избытком ресурсов (Лэк 1957; Пианка 1981; Джиллер 1988). Именно летом, когда созревают семена, составляющих основу питания воробьёв, наиболее вероятна ситуация избытка пищи.

Однако даже зимой и во время выкармливания птенцов, когда может наблюдаться недостаток качественной пищи при одновременной повышенной потребности в ней, домовые и полевые воробьи сосуществуют без выраженного конкурентного исключения, что обусловлено специфическим способом использования ресурсов. Воробьи кормятся в характерной для каждого вида манере, придерживаются свойственных каждому виду микростаций и проявляют избирательность в пище. Из всех изученных показателей наиболее специфичным и стабильным является кормовое поведение.