Механизмы кислородного обеспечения организма спортсменов в покое и при нагрузках максимальной мощности

Автор: Пупырева Екатерина Дмитриевна, Балыкин Михаил Васильевич

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Нормальная и патологическая физиология

Статья в выпуске: 1, 2013 года.

Бесплатный доступ

Изучены механизмы кислородного обеспечения организма спортсменов-легкоатлетов, бегунов на короткие и средние дистанции в условиях относительного мышечного покоя и при работе максимальной мощности. Установлено, что в отличие от квалифицированных «спринтеров» спортсмены, специализирующиеся в беге на средние дистанции, имеют более высокие резервные возможности внешнего дыхания, крови, сердечно-со-судистой системы и тканевого дыхания, определяющие высокий уровень их аэробной работоспособности.

Спортсмены, физическая нагрузка, внешнее дыхание, сердечно-сосудистая система, кровь, тканевое дыхание

Короткий адрес: https://sciup.org/14112869

IDR: 14112869 | УДК: 612.06

Текст научной статьи Механизмы кислородного обеспечения организма спортсменов в покое и при нагрузках максимальной мощности

Введение.* Известно, что спорт высших достижений связан с предельными по интенсивности и длительности тренировочными и соревновательными нагрузками, во время которых многократно увеличивается обмен веществ и потребление кислорода. Обеспечение повышенного потребления кислорода в процессе мышечной деятельности сопровождается усилением деятельности всех звеньев газотранспортной системы, включая внешнее дыхание, сердечно-сосудистую систему, кровь и тканевое дыхание. Резерв этих звеньев во многом определяет уровень максимального потребления кислорода (VO2max) и общей физической работоспособности спортсменов. В зависимости от типа тренировочных нагрузок у спортсменов формируются специфические механизмы адаптации организма, определяющие резерв отдельных звеньев газотранспортной системы, особенности метаболизма, резистентность к гипоксии и т.д. [4, 5, 10, 12, 13]. Специфика тренировочных нагрузок, их объем и интенсивность в различных видах беговой деятельности (бег на короткие, средние и длинные дистанции) предполагают формирование различных механизмов адаптации организма к нагрузкам, включая уровень метаболизма, изменения функциональных резервов отдельных звеньев газотранспортной системы и общей физической работоспособности спортсменов.

Цель исследования. Изучить особенности газотранспортной системы и функциональные резервы внешнего дыхания, крови и сердечно-сосудистой системы у квалифицированных спортсменов, специализирующихся в беге на средние и короткие дистанции. .

Материалы и методы. В обследовании приняли участие 2 группы квалифицированных спортсменов-легкоатлетов (КМС и МС). Первую группу (n=12) составили спортсмены, специализирующиеся в беге на средние дистанции («средневики»), вторую группу (n=12) – спортсмены, специализирующиеся в беге на короткие дистанции («спринтеры»). Возраст обследуемых – 23,6±1,5 года. Все участники предварительно прошли медицинский осмотр и были признаны здоровыми. Обследование проводилось при личном согласии каждого участника.

В состоянии относительного мышечного покоя и при физической нагрузке, сопровождающейся максимальным потреблением кислорода (VO 2max ), оценивали частоту сердечных сокращений (ЧСС) с использованием кардиомонитора Polar, артериальное давление, которое определяли общепринятым методом Рива-Рочи в модификации Короткова.

Ударный объем сердца (УОС), минутный объем кровообращения (МОК) и общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС) рассчитывали в соответствии с рекомендациями [1]. Для определения насыщения крови кислородом (SO 2 ) использовался оксигемометр SO 3 DX Mini SpO 2 (USA).

Дыхательный объем (ДО), частоту дыхания (ЧД), минутный объем дыхания (МОД) определяли с использованием спирографа «СПМ-21/01» (Россия); потребление О 2 (VO 2 ) и выделение СО 2 (VCO 2 ) – при помощи газоанализаторов «Спиролит – 2» (Германия) и «ГКМ – 01 – ИНСОВТ» (Санкт-Петербург).

В пробах артериализированной крови определяли содержание эритроцитов и гемоглобина (Hb) по общепринятой лабораторной методике. На основании этих показателей рассчитывали кислородную емкость крови (КЕК), об.%:

КЕК = Hbx1,34, где 1,34 – константа Гюфнера.

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (СГЭ) определяли по формуле [12]

NAY =

êîë -âî Hb â 100 ìë

Содержание кислорода в смешанной венозной крови (CvO 2 , об.%) определяли в соответствии с формулой

CvO 2 = CaO 2 –С(a–v)O 2 .

Скорость транспорта кислорода (qaO 2 , мл/мин) определяли как произведение МОК и СаО 2 в артериальной крови:

qaO 2 = MOK x CaO 2 .

Физические нагрузки моделировались с использованием велоэргометра в соответствии с рекомендациями [8]. Мощность первой нагрузки составляла 100 Вт. Далее она увеличивалась на 50 Вт вплоть до отказа от работы и достижения уровня максимального потребления кислорода. Продолжительность каждой ступени нагрузки составляла 5 мин. Контрольные измерения проводились в покое и в конце каждой ступени нагрузки. Потребление О 2 определялось ежеминутно вплоть до достижения максимальных значений.

Полученные результаты обработаны при помощи пакета математических программ MS Excel, 2005.

Результаты и обсуждение. В соответствии с поставленными задачами в исследовании оценивали особенности кислородтрас-портной системы у спортсменов в состоянии относительного мышечного покоя и при нагрузке с максимальным потреблением кислорода.

Результаты исследования показали, что в покое у спортсменов-«средневиков» и «спринтеров» имеются определенные сходства и различия в функционировании отдельных звеньев газотранспортной системы (табл. 1 и 2). Так, при одинаковом уровне потребления кислорода (табл. 1) VO 2 в группах не различается. Минутный объем дыхания, частотные и объемные характеристики в группах находятся в пределах физиологической нормы и не имеют выраженных различий. Наряду с этим установлено, что у «средневиков» имеет место достоверно высокий (р≤ 0,05) коэффициент использования О 2 в легких (табл. 1), который характеризует эффективность вентиляционно-перфузионных отношений в легких и переход О 2 из альвеол в кровь.

Результаты исследований показали, что в группе «средневиков» отмечаются повышенные уровни эритроцитов (р≤ 0,05), гемоглобина (р≤ 0,05) и КЕК (р≤ 0,05), определяющие резерв доставки О2 от капилляров легких в ткани [7]. Можно полагать, что установленные различия кислородтранспортной системы связаны со спецификой спортивной подготовки, которая направлена на развитие анаэробно-аэробных возможностей организма и сопровождается возникновением артериальной гипоксемии и тканевой гипоксии (гипоксия нагрузки), которые в процессе адаптации стимулируют эритропоэз и возникновение «истинного» эритроцитоза спортсменов [12]. Специфика тренировочных занятий у «средневиков» определяет особенности формирования морфофункциональной адаптации серд- ца спортсменов [3, 4, 11]. Установлено, что в группе «средневиков» (табл. 1) имеет место выраженная брадикардия (44,6±2,1 уд./мин) на фоне сравнительно высокого систолического выброса (р≤ 0,05). При этом выраженных отличий со стороны интегрального показателя работы сердца – минутного объема кровообращения – в покое не отмечается (табл. 1). Эти данные свидетельствуют о том, что изменение уровня МОК, адекватного удовлетворению кислородного запроса (VO2), в состоянии мышечного покоя в группе «средневиков» осуществляется по эффективному пути снижения частоты сердечных сокращений и повышения сократительной активности миокарда (инотропный эффект), что является признаком экономизации его работы, характерной для «спортивного сердца» [1, 9].

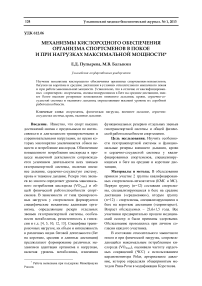

Особенности кислородного обеспечения организма спортсменов в покое и при максимальной физической нагрузке (M±m)

Таблица 1

|

Показатели |

Покой |

Нагрузка с VO 2max |

||

|

«средневики» |

«спринтеры» |

«средневики» |

«спринтеры» |

|

|

VO 2 , мл х мин/кг |

7,2±0,01 |

7,0±0,03 |

82,2±3,4* |

52,1±3,2*# |

|

МОД, л/мин |

12,1±2,1 |

14,8±2,8 |

129,0±5,0* |

79,3±9,1*# |

|

ЧД, мин |

12,2±0,9 |

15,8±2,2 |

37,5±2,0* |

35,4±4,2* |

|

ДО, л |

0,9±0,1 |

0,9±0,1 |

3,4±0,1 |

2,4±0,2*# |

|

КИО 2 , % в легких |

4,50±0,07 |

3,20±0,06# |

4,50±0,03 |

3,00±0,03*# |

|

МОК, л/мин |

3,4±0,3 |

3,7±0,5 |

24,1±0,2* |

18,9±0,3*# |

|

ЧСС, уд./мин |

44,6±2,1 |

56,2±2,5# |

181,0±3,2* |

171,3±7,3*# |

|

УОК, мл |

78,1±2,6 |

66,8±3,1# |

124,2±4,5* |

111,7±2,3*# |

|

АДС, мм рт. ст. |

116,1±2,0 |

116,3±4,9 |

160,0±3,6* |

154,5±6,3* |

|

АДД, мм рт. ст. |

68,8±2,1 |

67,5±2,7 |

35,3±4,2* |

56,1±5,4* |

|

ОПСС, дин х с х см -5 |

2084,2±10,2 |

2100±21,4 |

334,6±8,5* |

825±11,4*# |

|

SO 2, % |

98,1±0,3 |

98,2±0,4 |

95,2±0,7* |

95,7±1,3* |

|

qaO 2 , мл/мин |

685,7±23,1 |

691,1±31,2 |

4843,2±24,8* |

3647,2±32,5*# |

|

CaO 2 , об.% |

20,1±0,3 |

18,7±0,3# |

19,3±0,4 |

18,3±0,4# |

|

CvO 2 , об.% |

14,3±0,2 |

13,9±0,2 |

6,6±0,3* |

8,7±0,5*# |

|

С(a–v)O 2 , об.% |

5,8±0,3 |

4,8±0,3 |

12,7±0,2* |

10,6±0,6*# |

|

КУО 2 , % |

28,8±0,6 |

25,6±0,7# |

65,9±0,7* |

54,9±1,1*# |

Примечание. * – различия достоверны по сравнению с покоем, р≤ 0,05; # – различия достоверны по сравнению с группой «средневиков», р≤ 0,05.

Наряду с экономизацией работы сердца у спортсменов-«средневиков» транспорт О 2 артериальной кровью практически не отличается от его величины у спортсменов-«сприн-теров», однако в этой группе отмечаются сравнительно высокие артерио-венозная разница по О 2 и коэффициент его утилизации тканями (р≤ 0,05), что свидетельствует о наличии тканевой адаптации в группе [2, 6].

Таким образом, результаты исследования показали, что у высококвалифицированных спортсменов-бегунов на средние дистанции удовлетворение кислородного запроса в состоянии относительного мышечного покоя осуществляется за счет эффективного газообмена в легких, высокого содержания эритроцитов, гемоглобина, кислородной емкости крови и утилизации О2 тканями на фоне экономизации функций сердца (брадикардия покоя).

В соответствии с целью исследования у спортсменов обеих групп было проведено прямое определение уровня VO 2max и количественных изменений отдельных звеньев газотранспортной системы (внешнее дыхание, сердечно-сосудистая система, артерио-венозная разница по О 2 ), характеризующих их резервные возможности.

Таблица 2

|

Показатели |

«Средневики» |

«Спринтеры» |

|

Эритроциты, 1012/л |

4,80±0,03 |

4,50±0,03# |

|

Гемоглобин, г/л |

153±3,4 |

142,0±2,9# |

|

КЕК, об.% |

20,50±0,04 |

19,00±0,02 |

|

СГЭ, пг |

31,40±1,30 |

31,80±1,20 |

Примечание. # – различия достоверны по сравнению с группой «средневиков», р≤ 0,05.

Показатели красной крови спортсменов (M±m)

Известно, что уровень VO2max является объективным критерием оценки аэробных возможностей (резервов) организма и общей физической работоспособности спортсменов [10, 12, 13]. Полученные данные приводят к заключению, что аэробные резервы квалифицированных спортсменов, тренирующихся в беге на средние дистанции, выше, чем у квалифицированных спортсменов-«спринтеров», что вполне закономерно, учитывая специфику их спортивной специализации [4, 8, 12]. Действительно, достижение высоких спортивных результатов в спринте, когда длительность соревновательных нагрузок не превышает 40–50 с, анаэробные пути ресинтеза АТФ являются определяющими в энергетике мышечной деятельности, и направленность тренировочного процесса связана с их развитием [12]. Что касается специфики тренировочного процесса бегунов на средние дистанции, соревновательная деятельность которых исчисляется минутами, а ресинтез АТФ осуществляется при участии анаэробно- аэробных процессов, специфика тренировочного процесса и уровень спортивного результата во многом определяются не только анаэробными, но и аэробными резервами, уровень которых зависит от возможностей тканевого (митохондриального) дыхания и, что особенно важно, от возможностей газотранспортной системы в доставке О2 [6]. С этих позиций в рамках проведенного исследования было проведено сравнительное изучение функционального резерва внешнего дыхания, сердечно-сосудистой системы и тканевой утилизации О2 при нагрузках максимальной мощности, которые характеризуют особенности специфической адаптации спортсменов-легкоатлетов различной специализации и позволяют дифференцировать «слабые звенья», лимитирующие доставку кислорода и аэробные возможности организма (VO2max) «средневиков» и «спринтеров».

Результаты исследований показали (табл. 1), что при нагрузках с VO 2max легочная вентиляция у «средневиков» увеличивается в

10,6 раза (р≤ 0,05). В группе «спринтеров» – лишь в 5,3 раза (р≤ 0,05), причем разница между группами составляет 62,6 % (р≤ 0,05). Установлено, что повышенный уровень МОД у «средневиков» сопровождается большим приростом дыхательного объема при незначительных различиях частоты дыхания, что с позиций биоэнергетики дыхания является не только эффективной, но и более экономичной реакцией [10]. На этом фоне у спортсменов-«средневиков» отмечается повышенный коэффициент использования кислорода в легких (р≤ 0,05), что указывает на высокий уровень вентиляционно-перфузионных отношений в системе малого круга кровообращения [2].

Результаты исследования также показали, что при нагрузке с VO 2max насыщение артериальной крови кислородом в обеих группах снижается (р≤ 0,05), что связано не столько с ограничением газообмена в легких, сколько с артерио-венозным шунтированием и увеличением в артериальной крови доли венозной примеси, поступающей через анастомозы, открывающиеся при повышении давления в системе малого круга кровообращения при тяжелых физических нагрузках [12]. При этом наблюдается тенденция к снижению артериального содержания О 2 в обеих группах (р≤ 0,05), причем в группе «спринтеров» уровень СаО 2 достоверно ниже, чем в группе «средневиков» (р≤ 0,05).

На фоне умеренной артериальной гипоксемии важную роль в доставке О 2 в ткани играют функциональные возможности сердца, определяющие уровень минутного объема кровообращения и транспорта О 2 .

При нагрузке с VO 2max минутный объем кровообращения увеличивается: у «средневиков» – в 7,1 раза (р≤ 0,05), у «спринтеров» – в 5,1 раза (р≤ 0,05). При этом абсолютный уровень МОК в группе «средневиков» на 27,5 % (р≤ 0,05) выше, чем в группе «спринтеров», что свидетельствует о высоких резервах сердца спортсменов первой группы. Подтверждением этого служат данные об увеличении ударного выброса и частоты сердечных сокращений в группе «средневиков» в 1,6 (р≤ 0,05) и в 4,1 раза (р≤ 0,05); в группе «спринтеров» увеличение составило 1,6 (р≤ 0,05) и 3,0 раза (р≤ 0,05).

Обращают на себя внимание изменения общего периферического сопротивления, свидетельствующие о повышении емкости кровеносного русла за счет увеличения числа функционирующих микрососудов, обеспечивающих перераспределение кровотока в скелетную мускулатуру [12, 13]. Результаты исследования показали, что в группе «средневиков» ОПСС при нагрузке с VO 2max снижается в 6,2 раза (р≤ 0,05), и это существенно больше, чем в группе «спринтеров» в (2,5 раза, р≤ 0,05). При этом, наряду с закономерным повышением АДС в обеих группах, АДД в группе «средневиков» снижается в большей степени, чем в группе сравнения. Причины этого, очевидно, связаны с особенностями морфофункциональной адаптации спортсме-нов-«средневиков», поскольку известно, что тренировки, направленные на расширение аэробных резервов организма и устойчивости к гипоксии, сопровождаются активизацией процессов ангиогенеза, пролиферацией микрососудов не только в локомоторных мышцах, но и в респираторных и сердечной мышцах, определяя резервы сосудистого русла в этих тканях [3, 11].

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о наличии количественных различий со стороны сердечно-сосудистой системы у «средневиков» и «спринтеров» при нагрузках с VO 2max , которые влияют на доставку О 2 в органы и ткани и, соответственно, на уровень максимального потребления кислорода.

Результаты исследования показали, что при сравнительно небольших различиях CaO2 в группах при нагрузках с VO2max скорость артериального транспорта О2 у «средневиков» и «спринтеров» имеет выраженные отличия (табл. 1). Так, уровень qaO2 при нагрузке с VO2max увеличивается в группе «средневиков» в 7,0 раза (р≤ 0,05), что на 32,7 % (р≤ 0,05) превышает уровень артериального транспорта О2 в группе «спринтеров». При этом высокий уровень транспорта артериальной кровью О2 в группе «средневиков» определяется преимущественно высоким резервом сердечно-сосудистой системы и в меньшей степени различиями артериального содержания О2. Так, если уровень МОК при нагрузке с VO2max в группе «средневиков» превышает его величину у «спринтеров» на 27,5 %, то содержание О2 в единице объема артериальной крови (100 мл) выше лишь на 5,2 %, что в совокупности обеспечивает установленные различия в скорости артериального транспорта О2 на 32,7 %.

Важным показателем, характеризующим уровень потребления организмом О 2 , является этап тканевого дыхания, интегральным показателем которого может служить артерио-венозная разница по О 2 или коэффициент утилизации О 2 тканями [2]. Результаты исследования показали, что при максимальной нагрузке С(a-v)О 2 увеличивается в группе «средневиков» и «спринтеров» в 2,2 раза (р≤ 0,05) по сравнению с покоем. При этом абсолютное значение показателя в группе «средневиков» на 19,8 % (р≤ 0,05) выше, чем в группе «спринтеров», что свидетельствует о более высокой способности тканей экстрагировать О 2 из единицы притекающей крови. Высокую эффективность тканевого дыхания подтверждают низкий уровень О 2 в смешанной венозной крови и сравнительно высокий коэффициент утилизации О 2 тканями. Полученные данные свидетельствуют о наличии особенностей тканевого дыхания в группах сравнения как в покое, так и при максимальных физических нагрузках. Очевидно, причины этого сопряжены с морфофункциональными изменениями в организме спортсменов, которые формируются в процессе адаптации к мышечной деятельности, объем, интенсивность и длительность которой в процессе тренировок направлены в группе «средневиков» на развитие анаэробно-аэробных резервов организма, уровень которых прямо связан с функциональными резервами внешнего дыхания, дыхательной функции крови, сердечно-сосудистой системы и системы тканевого дыхания (способность к утилизации О 2 ).

Выводы:

MECHANISM OF OXYGEN SUPPLY IN SPORTSMEN AT THE REST AND MAXIMAL PHYSICAL EXERCISES

E.D. Pupyreva, M.V. Balykin

Ulyanovsk State University

Список литературы Механизмы кислородного обеспечения организма спортсменов в покое и при нагрузках максимальной мощности

- Аронов Д. М., Лупанов В. П. Функциональные пробы в кардиологии. М.: МЕДпресс-информ, 2002. 296 с.

- Балыкин М. В., Каркобатов Х. Д. Системные и органные механизмы кислородного обеспечения организма в условиях высокогорья//Рос. физиол. журн. им. И.М. Сеченова. 2012. № 1. С. 127-136.

- Балыкин М. В., Сагидова С. А. Изменения сосудов микрогемоциркуляции в различных отделах сердца при действии физических нагрузок//Медико-физиологические проблемы экологии человека: материалы IV Всероссийской конф. с междунар. участием (26-30 сент. 2011 г.). Ульяновск: УлГУ, 2011. С. 235-237.

- Белоцерковский З. Б. Эргометрические и кардиологические критерии физической работоспособности у спортсменов. М.: Советский спорт, 2005. 312 с.

- Бочаров М. И. Реакция гемодинамики человека на разные по величине гипоксические воздействия//Ульяновский медико-биологический журн. 2012. № 3. С. 138-145.

- Виноградов С. Н., Балыкин М. В. Комбинированное воздействие нормобарической гипоксии и физических нагрузок на метаболизм у лиц с повышенной массой тела//Рос. физиол. журн. им. И.М. Сеченова. 2004. Т. 90, № 8. С. 181.

- Иванов К. П. Современные проблемы дыхательной функции крови и газообмена в легких//Рос. физиол. журн. им. И.М. Сеченова. 1991. Т. 78, № 11. С. 11.

- Карпман В. Л., Белоцерковский З. Б., Гудков И. А. Тестирование в спортивной медицине. М.: ФиС, 1988. 206 с.

- Макарова Г. А., Холявко Ю. А. Лабораторные показатели в практике спортивного врача. М.: Советский спорт, 2006. 200 с.

- Реактивность и экономичность кардиореспираторной системы на гипоксию и физическую нагрузку у пловцов и лыжников/С. Г. Кривощеков [и др.]//Ульяновский медико-биологиче-ский журн. 2012. № 4. С. 102-113.

- Сагидова С. А., Балыкин М. В. Влияние гипоксии нагрузки на изменения микроциркуляторного русла в различных отделах сердца крыс//Ульяновский медико-биологический журн. 2012. № 1. С. 82-88.

- Уилмор Дж. Х., Костил Д. Т. Физиология спорта. Киев: Олимпийская литература, 2005. 540 с.

- Филиппов М. М. Условия массопереноса кислорода в организме при максимальной физической нагрузке//Ульяновский медико-биологиче-ский журн. 2012. № 4. С. 120-124.