Механизмы отечественного кинопроизводства: от апогея к стагнации

Автор: Малаева В.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 2-3 (11), 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140107758

IDR: 140107758

Текст статьи Механизмы отечественного кинопроизводства: от апогея к стагнации

С момента своего возникновения и вплоть до распада СССР советское кинопроизводство относилось к социалистическому типу создания фильмов. Советские режиссеры имели возможность в течение трех лет тщательно обдумывать и осуществлять будущий фильм, получая финансирование от студии. Подобная организация производственно-творческого процесса в корне отличалась от методов западных коллег, предполагающих стремительный, зачастую хаотичный ритм работы. Явное, на первый взгляд, преимущество социалистической системы кинопроизводства, при дальнейшем анализе оборачивается недостатком на уровне административно-властного утверждения фильмов и их допуска в прокат. При такой системе, по словам французского кинокритика Мишеля Симана, многие талантливые творения режиссеров зачастую «исчезают в бездне равнодушия и враждебности» [1]. Тем не менее, он тут же вносит ремарку о том, что и при капиталистической системе кинопроизводства художник не является свободным, завися от частных предпринимателей.

Во времена советской киносистемы отсутствовала та галопирующая на экономическом рынке конкуренция, характерная для кинорынков эпохи глобализации. Осознавая относительную социально-экономическую стабильность кинопроцесса, режиссер мог продолжительно работать над картиной, не подчиняя свое творчество логике опасения вездесущей конкуренции и внезапной нехватки средств. Как говорил в одном из своих интервью Ю. Норштейн, во главе кинопроцесса в СССР всегда лежала ориентация на художественную ценность произведения. Сегодня же большая часть российских фильмов относится к продюсерскому кино, являясь в художественно-ценностном отношении, по выражению Ю. Норштейна, «монтажной шелухой».

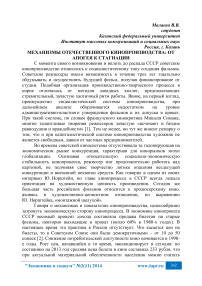

Говоря о механизмах и показателях кинопроизводства, целесообразно затронуть экономическую сторону кинопроцесса. В экономике кинопроката СССР весомый процент дохода составляла продажа билетов на старые фильмы, повторно выходящие в прокат (около 60% в 1980-х годах). В настоящее время эта практика в России отсутствует. Что касается цен на билеты, то в Советском Союзе они были демократичными – от 10 до 50 копеек [2]. Снижение потребительской доступности кино начинается в 1990е годы. Рост цен, начавшийся в то время, эволюционирует и сегодня: по состоянию на 2013 год средняя цена билета в кино составила 233 рубля, что при актуальной материальной обеспеченности населения можно считать довольно высокой цифрой. Индикатором действенности механизмов отечественного кинопроизводства является и величина годовой продажи билетов. На диаграмме видно, что с распадом Советского Союза продажи билетов в кино резко снизились с 4,5 миллиардов в 60-х годах до 87 миллионов в 2007 году [3]. В то же время нельзя не констатировать позитивные тенденции, произошедшие за последние шесть лет: годовое количество проданных билетов выросло на сто миллионов.

Динамика годовой продажи билетов в России, млн

Однако любая статистика лишь частично отображает явления социальной реальности. Несмотря на скачок в продаже билетов за последние годы, доля российских лент стабильно составляет примерно одну пятую часть российского кинопроката. Может ли репрезентировать себя страна на международном экране, если на внутреннем, отечественном экране мы наблюдаем засилье иностранных кинолент? Схожая ситуация наблюдается и с кассовыми сборами. Отечественные фильмы в российском кинопрокате 2013 года собрали $257,6 миллионов, но и затраты на их производство составили почти $250 миллионов. Принесли доход и окупились лишь 16,5% отечественных фильмов. Только одна кинолента заработала в 2013 году более $50 миллионов – военная драма Ф. Бондарчука «Сталинград» [Там же].

Возможная причина невостребованности российского кино кроется в его зависимости от бюджетных субсидий, несмотря на смену социальноэкономической обстановки. Игнорировать и упускать из сферы контроля такой сильнейший инструмент массового воздействия, как кинематограф, было бы опрометчиво со стороны государства. Однако в экономической протекции государства может скрываться причина неэффективности продвижения российского кино. Как отмечает Ю. Гладильщиков, продюсеры, вероятно, работали бы намного продуктивнее, если бы Министерство культуры остановило финансирование фильмов [4]. Тогда бы мышление продюсеров стало бы западным, а их деятельность – более эффективной. Подобное допущение может показаться провокационным, тем не менее, на наш взгляд, доля рациональности в нем есть. Комплексное развитие кинопроизводства возможно лишь при использовании разнообразных частных и общественных источников финансирования. Если во времена Советского Союза отмена государственного субсидирования кино была бы равносильна краху отечественного кино, то сегодня, в условиях динамичной рыночной экономики, смещение акцента в область негосударственного финансирования – спонсорства, частных инвестиций, фандрайзинга – могло бы повысить заинтересованность кинопроизводителя в успехе его фильма.

В целом российское кино сегодня не интегрировано в мировую киноиндустрию. Эта ситуация обостряется также тем, что категория «национальное кино» трактуется властями в буквальном смысле: российские фильмы, получающие субсидирование государства, сюжетно ориентированы исключительно в область культурно-исторического прошлого России, что резко снижает шансы нашего кино за рубежом. Есть единичные исключения, с интересом воспринятые на западе и принесшие доход, вроде того же «Сталинграда» С. Бондарчука. В целом же стратегия финансирования только культурно-исторического кино о России заключает, на наш взгляд, отечественный кинематограф в «кандалы» российского кинопроката. Безусловно, история – это важнейшая и плодотворная тема для отечественного кинотворчества, однако за бортом остается целый ряд талантливых кинолент, не соответствующих сюжетным требованиям. «Ни одна из тем не касается глобальных проблем и вопросов, мы по-прежнему будем создавать <…> искусство, понятное только своим. Вместо того, чтобы вписываться в мировое киносообщество (хотя бы по примеру Великобритании и Франции), Россия продолжает строить культурную стену вокруг себя» [5].

Резюмируя, отметим, что сегодня главной задачей государства в сфере кино является восстановление и усовершенствование механизмов кинопроизводства. Для этого необходимо создать комфортную социальноэкономическую и политическую среду киноработникам и предпринимателям. До тех пор, пока данная задача не будет решена, любые другие локальные попытки реанимации российского кинематографа бесполезны.