Механизмы вовлечения объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот в ходе осуществления инновационных проектов с привлечением бюджетных средств

Автор: Железный В.Б., Латышев А.Ю., Систер В.Г., Трейгер Е.М.

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Управление собственностью

Статья в выпуске: 7 (58), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/170151488

IDR: 170151488

Текст статьи Механизмы вовлечения объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот в ходе осуществления инновационных проектов с привлечением бюджетных средств

Е.М. Трейгер ректор Международной академии оценки и консалтинга

В современном мире возрастает значимость нематериальных активов и особенно главной их составляющей – интеллектуальной собственности (ИС), поскольку в мировой экономике возрастает роль инновационной деятельности по сравнению с ролью производства, а информация, воплощенная в ИС, становится важнейшим фактором производства наряду с землей, трудом и капиталом.

Следовательно, преимущества любой экономики, в том числе ее конкурентоспособность, во многом определяются наличием активной инновационной деятельности и использованием механизмов вовлечения объектов интеллектуальной собственности в гражданско-правовой оборот.

Объект интеллектуальной собственности (ОИС) – исключительное право физического или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг.

Согласно Стокгольмской конвенции 1967 года, учредившей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), к интеллектуальной собственности относятся следующие права:

-

• на промышленную собственность;

-

• на объекты авторского и смежных прав;

-

• на информацию, представляющую коммерческую и (или) служебную тайну (ноу-хау).

Согласно российскому законодательству те результаты интеллектуальной деятельности, которые защищены охранными документами в соответствии с патентным законодательством и законодательством по авторским и смежным правам, являются интеллектуальной собственностью, то есть исключительными правами физических или юридических лиц в соответствии со статьей 138 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ).

На результаты интеллектуальной деятельности, к которым относятся ноу-хау и иная информация, охраняемая в режиме коммерческой тайны, распространяется право конфиденциальности в соответствии со статьей 139 ГК РФ.

Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) в целом и результаты научнотехнической деятельности (РНТД) в частности становятся объектом собственности какого-либо субъекта только тогда, когда у него появляются права на них. Поскольку РИД и их частный вариант – РНТД – нема- териальные объекты и сами по себе в силу нематериального характера не являются имуществом, тем не менее они создаются силами определенных субъектов. Поэтому такие субъекты могут обладать как авторскими неимущественными правами на результаты интеллектуальной деятельности, так и имущественными правами на владение, пользование, распоряжение – основными признаками, характеризующими понятие собственности.

Таким образом, можно утверждать, что для ОИС именно права собственности играют главную роль, поскольку ОИС являются нематериальными объектами.

Обеспечить охрану ОИС, обмен ими на рынке в качестве товара можно только посредством четкого разграничения прав на них. Поэтому при реализации и использовании ОИС необходимо четко понимать и разграничивать те права, которые вовлечены в хозяйственный оборот. При этом, поскольку ОИС используются в целях реализации как самостоятельный товар, уместно говорить о рыночном спросе и предложении и о формировании цены на права на результаты интеллектуальной деятельности.

В случае формирования ОИС, относящихся к промышленной собственности и ноу-хау, в подавляющем большинстве случаев базой для их создания служат результаты завершенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) – результаты научно-технической деятельности. Поскольку именно от эффективности использования результатов завершенных НИОКР зависят темпы научно-технического прогресса, в том числе успешность осуществления инновационной деятельности, на практике необходимо представлять себе, какая цель при этом преследуется.

Приоритетом экономической политики Российской Федерации и ее субъектов становится создание условий для роста конкурентоспособности экономики на основе ее постиндустриального, инновационного развития.

Для вовлечения в хозяйственный оборот и коммерциализации ОИС могут использоваться следующие известные в мировой практике механизмы:

-

• купля-продажа ОИС;

-

• внесение ОИС в уставный капитал юридического лица;

-

• выдача кредитов под залог ОИС;

-

• получение кредитов под залог ОИС;

-

• продажа патентов (ОИС);

-

• продажа лицензий (исключительных и не исключительных) на право использования ОИС;

-

• схемы коммерциализации прав на РНТД (ОИС) в результате осуществления инновационных проектов, в том числе на условиях долевого финансирования.

Самым распространенным механизмом коммерциализации ОИС является доведение его до промышленного освоения в ходе осуществления инновационного проекта с последующей реализацией результатов проекта в том или ином виде. Осуществлению инновационного проекта может предшествовать процедура приобретения прав на ОИС или прав на использование ОИС.

Можно привести следующее высказывание М. Портера: «Каждая успешная компания применяет свою собственную стратегию. Однако характер и эволюция всех успешных компаний оказываются в своей основе одинаковыми. Компания добивается конкурентных преимуществ посредством инноваций. Они подходят к нововведениям в самом широком смысле, используя как новые технологии, так и новые методы работы… После того как компания достигает конкурентных преимуществ благодаря нововведениям, она может удержать их только с помощью постоянных улучшений… Конкуренты сразу же и обязательно обойдут любую компанию, которая прекратит совершенствование и внедрение инноваций». Мировой опыт неопровержимо свидетельствует о том, что активизация инновационной деятельности невозможна без определяющего участия органов государственной власти (в данном случае – органов власти субъекта Российской Федерации – города Москвы). Чем больше механизмов вовлечения в хозяйственный оборот и коммерциализации прав на результаты научно-технической деятельности (объектов интеллектуальной собственности) могут реализовать органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации (города Москвы) с привлечением бюджетных средств, тем эффективнее будут осуществляться активизация и развитие инновационной деятельности в субъекте Российской Федерации. При этом весьма важную роль играет вопрос экономии бюджетных средств за счет привлечения финансовых ресурсов третьих лиц для осуществления инновационных проектов.

В ходе реализации механизмов вовлечения в хозяйственный оборот и коммерциализации прав на РНТД (ОИС) с точки зрения органов власти города Москвы могут преследоваться такие цели, как:

-

• создание производства новой или усовершенствованной, необходимой городу продукции, в том числе замещающей импорт продукции;

-

• обновление ассортимента продукции, выпускаемой промышленными предприятиями города, обеспечивающее переход городской промышленности на новый, конкурентоспособный уровень;

-

• изменение структуры промышленного производства в городе Москве с переориентацией его на использование современных инновационных технологий;

-

• соблюдение баланса интересов собственников ОИС, бизнеса и города, обеспечивающего получение каждой из сторон своей доли выгоды в результате осуществления инновационных проектов с использованием ОИС.

Анализируя состояние инновационной деятельности в городе Москве и мер по ее поддержке со стороны органов исполнительной власти города, можно сделать следующие выводы.

Объем бюджетного финансирования перспективных НИОКР в Москве недостаточен и должен быть увеличен хотя бы до 1 процента от доходов бюджета при одновременном увеличении экономической отдачи от этих вложений. Этот вывод следует из анализа доходных частей и расходов на выполнение НИОКР федерального бюджета и бюджета города Москвы (табл. 1.).

Таблица 1

Абсолютные и относительные бюджетные расходы Российской Федерации и города Москвы на финансирование НИОКР

|

О а 3 $ § 9 9 Е Mi |

£ о . О о J m 5»3 ^ |

1 Д ч ct 9 Ч о |

\о § $ |

НН о 2 о 3 5 | |

о. Е хо ? 'о о 3 9 3 S о 9 9 х 5 о 2 9 е |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

2002 |

2 204 728,3 |

36 288,3 |

1,485 |

281 855,4 |

543,3 |

0,193 |

|

2003 |

2 562 606,9 |

40 239,7 |

1,601 |

338 504,1 |

905,9 |

0,27 |

|

2004 |

2 742 850,4 |

46 200,0 |

1,684 |

373 806,3 |

926,1 |

0,25 |

|

2005 |

3 326 041,1 |

71 755,4 |

2,157 |

396 320,3 |

912,8 |

0,23 |

В столбце 3 таблицы 1 не учтены расходы бюджета Российской Федерации на прикладные научные исследования в области национальной обороны и в области национальной безопасности: в 2005 году – 81 844,2 миллиона рублей. С учетом этих расходов затраты федерального бюджета на НИОКР составят 4,618 процента от доходов бюджета или 1,368 процента внутреннего валового продукта (ВВП) Российской Федерации.

По бюджетной обеспеченности на душу населения Москва в два раза богаче, чем Россия в среднем. При этом (как следует из таблицы 1) финансирование НИОКР в Москве (процент от доходов бюджета) – в 10 раз ниже, чем во всей России!!! При столь незначительном финансировании трудно ожидать технологического инновационного рывка.

Анализ предполагаемых результатов регулируемой государством на федеральном уровне инновационной деятельности показывает (табл. 2), что в период до 2006 года включительно в рамках этой программы планируется достижение достаточно скромных результатов.

Таблица 2

Федеральная целевая научно-техническая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002–2006 годы

|

3 |

О О. и то е |

2? ci. ЕI $ -« & S & |

L н ТО ТО S |

ТО К $ о | 1! & |

0> И бе и о С: |

h ц 5 |

0> 8 а 3 § Г |

0) к § Э |

|

2002 |

2 487,62 |

? |

? |

? |

? |

? |

? |

? |

|

2003 |

2 981,42 |

? |

? |

? |

? |

? |

? |

? |

|

2004 |

3 573,29 |

? |

? |

? |

? |

? |

? |

? |

|

2005 |

12 217,1 |

4 700 |

3 000 |

40 |

25 |

30 |

4 000 |

6 |

|

2006 |

14 188,2 |

5 400 |

4 000 |

40 |

30 |

50 |

4 000 |

8 |

Федеральная целевая программа (ФЦП) утверждалась в 2001 году, количественные результаты по первому этапу (2002–2004) не планировались и по факту неизвестны. Новая редакция ФЦП была принята 12 октября 2004 года. Объем финансирования на 2005–2006 годы увеличен в разы; введены количественные параметры, характеризующие ожидаемые результаты. Тем не менее активизации инновационной деятельности на уровне действий органов исполнительной власти Российской Федерации пока не происходит. Наоборот, в мировом рейтинге конкурентоспособности национальных экономик 2005 года, подготовленном Мировым экономическим форумом, Россия заняла 75-е место, уступая Казахстану (61-е место) и Азербайджану (69-е место). Еще год назад наша страна была на 70-м месте. По мнению экспертов, ухудшение позиций России связано с продолжающимся демографическим спадом, неэффективностью использования челове- ческих ресурсов и недостаточным вниманием к инновациям1.

В Москве также пока отсутствует единый методологический подход к стратегическому управлению выполнением НИОКР и механизмами коммерциализации их результатов. При выборе проектов, подлежащих финансированию, их ожидаемая экономическая эффективность не является определяющим фактором. В настоящее время инновационная деятельность по линии правительства Москвы активно не ведется. Для активизации инновационных процессов должна быть выстроена, законодательно оформлена и закреплена нормативными документами правительства Москвы система инновационной деятельности в городе. В рамках реализации системы инновационной деятельности в городе Москве представляется целесообразным разделить все инновационные проекты, финансируемые из бюджета по линии выполнения прикладных исследовательских работ и поддержки промышленности, на две группы:

А) проекты, имеющие социальную значимость, но без ожидаемой прямой экономической отдачи;

Б) собственно инновационные проекты, целью которых является получение экономической выгоды.

Бюджетное финансирование исследовательских работ, конечной целью которых является осуществление проектов группы А и главное – проектов группы Б, целесообразно осуществлять через открытое акционерное общество «Московский комитет по науке и технологиям» (ОАО «МКНТ»), имея в виду, что ОАО «МКНТ» берет на себя роль инновационного менеджера проектов группы Б.

Подготовку производства и освоение выпуска новой или усовершенствованной продукции в ходе реализации инновационных проектов представляется целесообразным осуществлять при посредстве специально созданных малых инновационных предприятий, деятельность которых будет финансироваться за счет средств специально созданного Инновационного фонда города Москвы, первоначальное наполнение которого обеспечивается за счет бюджетных средств. Исходя из имеющегося опыта работы и наличия квалифицированных сотрудников целесообразно поручить ОАО «МКНТ» роль управляющей компании фонда.

Финансирование инновационных проектов с привлечением средств бюджета города Москвы должно начинаться только после отбора соответствующих объектов по результатам специальных маркетинговых исследований и независимой научно-технической экспертизы и только при наличии и участии инновационного предприятия, заинтересованного в доведении до промышленного освоения конкретных результатов научно-технической деятельности, создании производства и выводе новой продукции на рынок.

Схемы долевого финансирования и управления инновационными проектами с привлечение бюджетных средств должны гарантировать частным инвесторам снижение рисков, а также права на управление проектом, созданные объекты интеллекту- альной собственности, доходы от реализации проекта.

Весьма важную роль для обеспечения эффективности инновационных проектов играет понятие жизненного цикла новой продукции (изделия).

Жизненный цикл изделия – это время от начала оформления идеи новой продукции (изделия) до окончания физического существования последнего экземпляра этой продукции (изделия). Основные параметры, характеризующие границы стадий жизненного цикла изделия, приведены в таблице 3.

Основные составляющие жизненного цикла изделия следующие:

-

1) маркетинговые исследования потребностей рынка;

-

2) генерация идей и их фильтрация;

-

3) техническая и экономическая экспертиза проекта;

-

4) научно-исследовательские работы по тематике изделия;

-

5) опытно-конструкторская работа;

-

6) пробный маркетинг;

-

7) подготовка производства изделия на предприятии – изготовителе серийной продукции;

-

8) собственно производство и сбыт;

-

9) эксплуатация изделий;

-

10) утилизация изделий.

Первым этапом инновационной деятельности является НИР, которая сама по себе для заказчика всегда убыточна. Проведение НИР можно рассматривать как научную подготовку производства (НПП), ОКР – как основную часть конструкторской подготовки производства (КПП) и частично технологической подготовки производства (ТПП), а собственно подготовку производства на серийном заводе – как окончание КПП, проведение в основном ТПП, а также организационной подготовки производства (ОПП). Влияние системы подготовки производства на эффективность разработки, производства и эксплуатации нового изделия показано на рисунке 1. Длительность всех стадий жизненного цикла изделия коренным образом влияет на его экономическую эффективность. Особое значение имеет сокращение сроков научно-технической подготовки производства, в том числе и обеспе-

Таблица 3

Границы стадий жизненного цикла изделия

|

Стадия |

Начало стадии |

Окончание стадии |

|

Маркетинговые исследования рынка |

Заключение договора на проведение исследований |

Сдача отчета по результатам исследований |

|

Генерация идей и их фильтрация |

Сбор и фиксирование предложений по проектам |

Завершение отбора проектов-конкурентов |

|

Техническая и экономическая экспертиза проектов |

Комплектация групп оценки проектов |

Сдача отчета по экспертизе проектов, выбор проекта-победителя |

|

Научно-исследовательские работы (НИР) |

Утверждение технического задания (ТЗ) на НИР |

Утверждение акта об окончании НИР |

|

Опытно-конструкторские работы (ОКР) |

Утверждение ТЗ на ОКР |

Наличие комплекта конструкторской документации, откорректированной по результатам испытаний опытного образца |

|

Пробный маркетинг |

Начало подготовки производства опытной партии |

Анализ отчета о результатах пробного маркетинга |

|

Подготовка производства на заводе-изготовителе |

Принятие решения о серийном производстве и коммерческой реализации изделий |

Начало установившегося серийного производства |

|

Собственно производство и сбыт |

Продажа первого серийного образца изделия |

Поставка потребителю последнего экземпляра изделия |

|

Эксплуатация |

Получение потребителем первого экземпляра изделия |

Снятие с эксплуатации последнего экземпляра изделия |

|

Утилизация |

Момент снятия первого экземпляра изделия с эксплуатации |

Завершение работ по утилизации последнего изделия, снятого с эксплуатации |

чение определенной параллельности выполнения отдельных этапов. Для этого необходимо следующее:

-

• снизить до минимума все изменения, вносимые в изделие после передачи результатов с одного этапа на другой;

-

• определить и реализовать рациональную параллельность работ, фаз, стадий цикла;

-

• обеспечить сокращение затрат времени на выполнение отдельных этапов.

Решение первой задачи достигается инженерно-техническими методами (стандартизация, унификация, обеспечение качества и надежности, применение систем автоматизированного проектирования и т. д.). Решение второй задачи осуществляется путем применения планово-координационных методов. Решение третьей задачи связано с первой и состоит в использовании органи- зационных методов (развитие технического обеспечения, автоматизации, средств планирования, функционально-стоимостного анализа, опытного производства и т. д.).

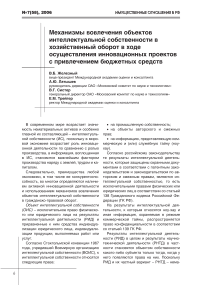

Успешность разработки зависит от большого числа диалектически взаимосвязанных внешних и внутренних факторов. На рисунке 2 наглядно показано влияние на эффективность ОКР основных групп факторов:

-

• рыночных (конкурентоспособность, оборот, спрос);

-

• организационных (концепция, выбор, планирование, контроль, кадры, структуры, финансы);

-

• научно-технических (параметры проектов и продуктов, уровень качества);

-

• производственных (издержки, технология, организация производства, основные средства, внедрение).

Рис. 1. Влияние системы подготовки производства на эффективность создания новой продукции

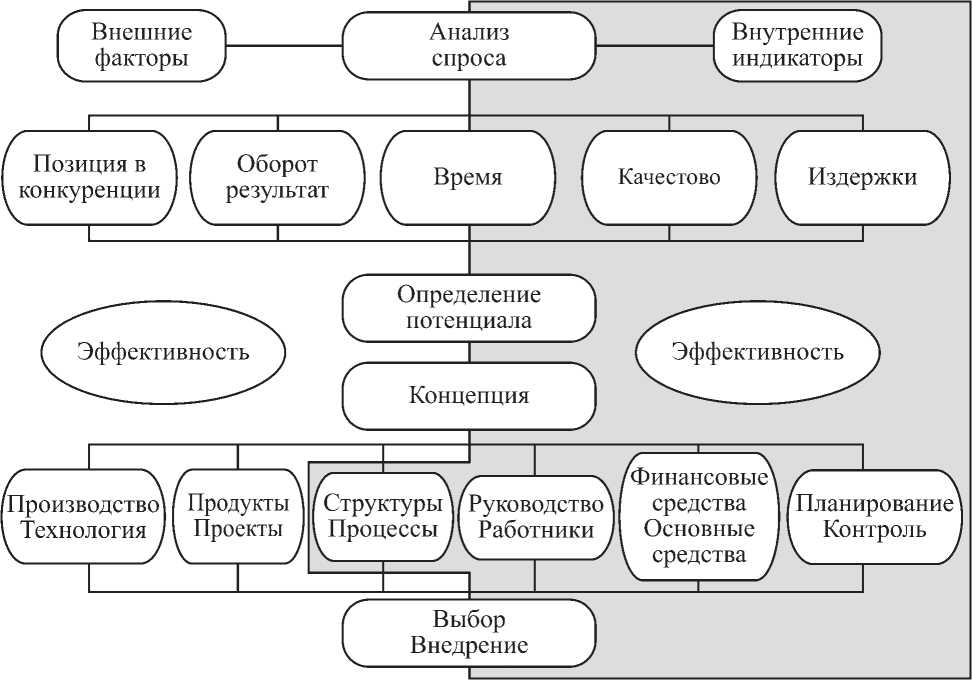

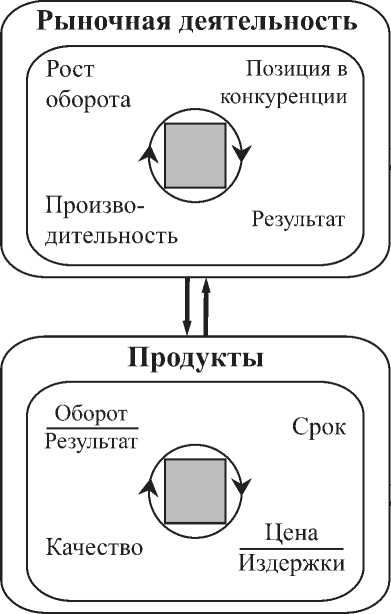

Следует обратить внимание на то, что на рисунках 2 и 3 в качестве важнейшего фактора присутствует время. Безусловно, для успешности реализации результатов НИОКР фактор времени является одним из важнейших (рис. 4).

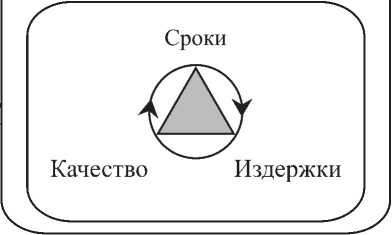

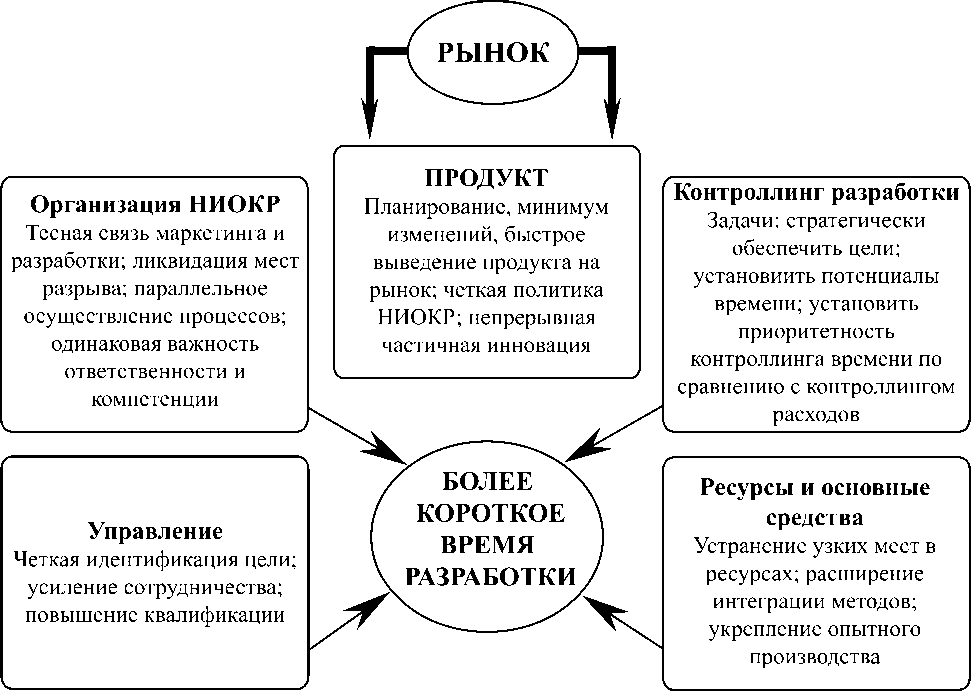

Чтобы сократить время разработки нового продукта, целесообразно провести контроллинг деятельности в области НИОКР и запланировать, а также реализовать соответствующие мероприятия (рис. 5).

Следует еще раз подчеркнуть, что нельзя рассматривать сферу постановки и выполнения НИОКР как независящую от других.

Только комплексное взаимодействие и совершенствование всех сфер деятельности может обеспечить успех инновационной деятельности. Из этого утверждения однозначно следует, что весь инновационный процесс от начала до конца желательно осуществлять под руководством одного и того же инновационного менеджера.

Инновационный бизнес можно рассматривать с двух точек зрения:

-

1) как средство обеспечения стратегического преимущества компаний, для которых собственно инновации не являются основным видом бизнеса;

Рис. 2. Основные факторы, определяющие эффективность опытно-конструкторских работ

Область разработки

Время

Результат

Издержки

Проекты разработки

Рис. 3. Взаимосвязь основной деятельности фирмы, ее стратегии в области НИОКР, конкретных ОКР и портфеля продуктов

Более ранний выход на рынок

Больший оборот, более высокие цены

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Более короткое время разработки

Более краткое время использования ресурсов

Больший результат

Меньшие расходы на разработку

Рис. 4. Основные результаты, обеспечиваемые сокращением времени разработки нового продукта

Рис. 5. Основные методы сокращения времени выполнения НИОКР

-

2) как вид бизнеса, продуктом которого являются конкретные научные, научно-технические и иные результаты; эти результаты могут использоваться в качестве основы инноваций (нововведений) в других отраслях.

В последнее время в мире резко возрастает значение инновационного бизнеса как основного вида деятельности фирм. Достаточно упомянуть о многочисленных научноисследовательских институтах, конструкторских бюро, консалтинговых фирмах, о предложении услуг по реинжинирингу биз-нес-процессов и т. д. Однако известно, что лишь 5 процентов начатых НИОКР находят свое успешное завершение в виде признания новой продукции на рынке потребителей. В числе основных причин такого положения, как правило – ошибочный выбор портфеля НИОКР, отсутствие комплексной проработки маркетинговых, технических, экономических, инвестиционных, производственных аспектов. В большинстве случаев при выполнении НИОКР не учитываются стратегическая значимость разработки, ее согласованность со стратегическими аспектами деятельности фирмы (методами ее стратегического планирования, имиджем, отношением к риску), а также временной аспект выполнения НИОКР и реализация их результатов (тиражирование и сбыт новой продукции). Во многом это связано с отсутствием четко обозначенного единого методологического подхода к стратегическому управлению НИОКР.

В России в условиях высокого риска вложений в новые разработки и недостаточности денежных средств у производственных предприятий (кроме предприятий сырьевого сектора) их инновационная активность остается крайне низкой. Показателем, косвенно характеризующим внутренний спрос на инновации, может служить уровень активности отечественных предприятий в этой области. По данным Центра исследований и статистики науки (ЦИСН), в 2002 году к активным в инновационном плане организациям можно было отнести лишь 9,8 процента российских промышленных предприятий, что существенно ниже значений аналогичного показателя для стран Европейского союза (свыше 50 %) и США (свыше 30 %). На основании только этих данных можно сделать вывод о том, что спрос на идеи и знания со стороны российских предприятий весьма ограничен. Вывод о незначительном спросе на отечественные идеи и знания со стороны российского бизнеса подтверждается низкой долей участия промышленных предприятий в финансировании отечественных разработок. Основным источником финансирования исследовательской деятельности по- прежнему остается государство: из бюджетных и внебюджетных фондов Российской Федерации финансируется 58 процентов затрат на НИР. Между тем в развитых странах, таких как Япония, Корея и США, основная доля затрат на исследования приходится именно на бизнес.

Следовательно, проблема привлечения частного капитала (бизнеса) как к участию в финансировании НИОКР, так и к активному участию в инновационном процессе является актуальной и для Российской Федерации в целом, и для Москвы – как ее субъекта.

Участие бюджетных средств города для получения новых РНТД, формирования новых ОИС и доведения их до промышленного освоения может осуществляться разными способами, на различных условиях и, соответственно, с разными целями:

-

• финансирование НИР, в выполнении которых заинтересованы органы власти города, формирование ОИС на основе полученных в итоге выполнения НИР РНТД, доведение ОИС до промышленного освоения за счет средств городского бюджета с последующей продажей лицензий на производство новой продукции с использованием ОИС;

-

• финансирование НИР, в выполнении которых заинтересованы и органы власти города, и представители бизнеса, на долевой основе с целью снижения финансовой нагрузки на городской бюджет;

-

• финансирование инновационных проектов, осуществляемых с целью доведения до промышленного освоения ОИС, принадлежащих третьим лицам, за счет средств бюджетных кредитов, выдаваемых под залог этих ОИС;

-

• финансирование инновационных проектов, осуществляемых с целью доведения до промышленного освоения ОИС, принадлежащих третьим лицам, на долевой основе с разделением рисков и последующей долевой собственностью на результаты инновационного проекта.

Долевое финансирование НИР позволяет снизить финансовую нагрузку на городской бюджет с одновременным вовлечением бизнеса в процесс активизации инновационной деятельности в городе Москве.

Целесообразность использования ОИС для осуществления инновационных проектов с привлечением бюджетных средств в виде бюджетного кредита определяется соответствием полученных в результате новой продукции или услуг приоритетным интересам правительства Москвы в лице государственных заказчиков – его департаментов и управлений.

В случае выдачи правительством Москвы бюджетного кредита с целью промышленного освоения ОИС, используемых в дальнейшем для выпуска новой или усовершенствованной продукции (оказания услуг), очевидно, что правительство Москвы должно быть заинтересовано в вовлечении в хозяйственный оборот этих ОИС. Бюджетное кредитование инновационных проектов с целью доведения ОИС до промышленного освоения целесообразно только в тех случаях, когда в результате освоения ОИС город получает необходимые ему товары или услуги. Следовательно, в качестве предметов залога при бюджетном кредитовании имеет смысл рассматривать только те ОИС, использование которых для выпуска продукции или оказания услуг способствует решению существующих проблем в экономической и социальной сферах городского хозяйства.

Осуществление инновационных проектов на условиях привлечения бюджетных средств на долевой основе целесообразно с точки зрения разделения рисков в случае создания в итоге производства и реализации на рынке новой или усовершенствованной конкурентоспособной продукции, представляющей интерес для города.

В принципе получение прямой прибыли в результате осуществления инновационной деятельности не является задачей органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

Доходы бюджета за счет осуществления инновационных проектов имеют косвенный характер. Они возникают за счет создания новых производств, появления новых рабочих мест и налоговых поступлений на доходы юридических и физических лиц, занятых в новых производствах. В то же время реализация механизмов вовлечения в хозяйственный оборот или коммерциализации ОИС осуществляется с использованием одних и тех же процедур вне зависимости от формы получения доходов. Реализация этих механизмов требует в обязательном порядке проведения стоимостной оценки прав на РНТД ОИС с определением, различных видов стоимости ОИС: рыночной, залоговой, инвестиционной и т. д. в зависимости от используемого механизма коммерциализации. Кроме этого, в случае долевого финансирования НИР стоит задача определения долей в правах на результаты научно-технической деятельности, полученные в итоге выполнения НИР, для всех ее созаказчиков.

Таким образом, разработка методологии и нормативного обеспечения стоимостной оценки ОИС с целью последующей коммерциализации в ходе осуществления инновационных проектов с привлечением как бюджетных средств правительства Москвы, так и внебюджетных источников является весьма актуальной задачей.