Механизмы возникновения вестибулярных расстройств у спортсменов, занимающихся стендовой стрельбой, методы их выявления и коррекции

Автор: Ленгина Мария Александровна, Дубинец Ирина Дмитриевна, Коркмазов Арсен Мусосович, Смирнов Антон Александрович, Солодовник Анна Валерьевна

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Восстановительная и спортивная медицина

Статья в выпуске: 1 т.21, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучить механизмы возникновения вестибулярных расстройств при динамическом сотрясении выстрелом из ружья у спортсменов, занимающихся стендовой стрельбой, и разработать комплекс реабилитационных мероприятий на основе полученных результатов. Материалы и методы. На кафедре оториноларингологии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России в 2020 г. было обследовано 24 спортсмена в возрасте от 20 до 60 лет, занимающихся стендовой стрельбой на протяжении 5-15 лет. У спортсменов после повышения нагрузок во время тренировок в марте - мае 2020 г. были выявлены вестибулярные расстройства. Проведены общеклинические, отоневрологические и сурдологические обследования всех спортсменов, по их результатам были выполнены корригирующие физические упражнения с лечебной и профилактической целью. В дополнение к комплексной лечебной физической культуре (ЛФК) была назначена медикаментозная терапия, направленная на улучшение клеточного метаболизма, обмена веществ, гемодинамики. Лечебные физические упражнения выполнялись спортсменами в соответствии с разработанными и адаптированными схемами. В динамике изучались объективные и субъективные показатели состояния вестибулярного анализатора, влияние ЛФК и режима дозированных нагрузок на сроки реконвалесценции спортсменов и повышение результативности на соревнованиях. Результаты. Строгое соблюдение режима дозированных нагрузок на вестибулярный анализатор и регулярная ЛФК предотвращают возникновение явлений гидропса лабиринта, улучшают гемодинамику внутреннего уха и шейного отдела позвоночника. Уже через 2 месяца на стабилограммах у спортсменов отмечается значительное улучшение статокинетики, способности сохранять вертикальное положение в покое и при выполнении различных двигательных упражнений, имитирующих изготовку и проведение выстрела, что уменьшает время принятия спортсменом решения о выстреле. Заключение. У спортсменов, занимающихся стендовой стрельбой, при чрезмерной нагрузке вестибулярного анализатора динамическим сотрясением (ружейный выстрел) часто наблюдаются кохлеовестибулярные расстройства, которые негативно сказываются на физическом состоянии, качестве жизни и спортивных результатах. Своевременное выявление расстройств и применение восстановительной медикаментозной терапии и ЛФК позволит в более короткие сроки нормализовать нарушения вестибулярного анализатора, приступить к тренировкам, а регулярные прохождения отоневрологических обследований (не менее двух раз в год) и строгое выполнение рекомендаций позволят повысить спортивные показатели.

Вестибулярные расстройства, функциональная компьютерная стабилометрия, лечебная физическая культура, стендовая стрельба

Короткий адрес: https://sciup.org/147233666

IDR: 147233666 | УДК: 616.281-07:799.3 | DOI: 10.14529/hsm210120

Текст научной статьи Механизмы возникновения вестибулярных расстройств у спортсменов, занимающихся стендовой стрельбой, методы их выявления и коррекции

Введение. Являясь разновидностью стрелкового спорта, стендовая стрельба имеет свою уникальную историю. Первый стрелковый стенд был оборудован в 1887 году на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Поскольку данный вид стрельбы являлся недешевым удовольствием, увлекались им состоятельные люди. Вместо мишеней из керамических тарелочек, используемых сейчас, до начала XX века и даже на первых Олимпийских играх стрельба велась по специально разводимым голубям, которых подбрасывали в воздух [3]. В настоящее время для стрельбы применяются керамические мишени-тарелочки раз- личных диаметров и форм, которые выпускаются оператором из метательных машинок. При этом тарелочки летят по разным траекториям с различной скоростью и расстоянием по отношению к стрелку, а перед ним стоит задача поразить их из гладкоствольного ружья 12 калибра патронами, начиненными дробовым зарядом 2,5 мм. Две дисциплины спортивной стрельбы – скит (или круглый стенд) и трап (или траншейный стенд) – входят в программу Олимпийских игр.

Стендовая стрельба во многом дисциплинирует спортсмена, формирует множество важных качеств: координацию, выносливость, физическую силу, хорошую реакцию, способность быстро принимать решение, а также повышает уровень патриотизма. Но при всем этом стендовая стрельба является видом спорта, при котором организм спортсмена подвергается многообразным (физическим, динамическим, статическим, слуховым, вестибулярным и т. д.) нагрузкам [4]. Халатное отношение к тренировочному процессу, в том числе нерегулярное использование средств защиты, негативно сказывается на здоровье и тренированности спортсмена, повышает психическую и эмоциональную напряженность, снижает его удовлетворенность результатами [19]. Для сведения к минимуму физического воздействия выстрела на спортсмена исследуются характеристики динамического сотрясения от отдачи ружья, равной 3500 Дж, в момент выстрела и его влияние на вестибулярный анализатор, проводятся эксперименты на манекенах, разрабатываются средства защиты (амортизаторы, затыльники и т. д.); данные аспекты разбираются с медработниками на курсах дополнительного профессионального образования и рассматриваются в вузах [13, 17, 19]. В Российской Федерации на основе изучения неблагоприятного воздействия шума и вибрации на человека принят 426 Федеральный закон от 28.12.2013 г. с критериями оценки условий труда и изменениями в 2020 г. В то же время, как показывают опыт и литературные данные, отдельные вопросы по изучению неблагоприятного воздействия динамического сотрясения от отдачи ружейного выстрела на вестибулярный анализатор остаются нерешенными [4].

Физическое явление, описываемое как отдача или динамическое сотрясение, отражается на результативности и здоровье спорт- смена. Чтобы понять суть данного явления, необходимо разобрать этапы его формирования и механизмы воздействия на стрелка. В момент нажатия на спусковой крючок происходит выбрасывание заряда (дроби) из ствола ружья, определяемое в терминологии как выстрел, который происходит под действием энергии сгоревшего порохового заряда за короткий промежуток времени, равный 0,001–0,06 с. Мгновенное достижение высоких температур от 2500 до 3000 °С создает на дульном срезе большое давление пороховых газов, равное 60–65 МПа (600–650 бар) при измерении тензодатчиком или до 2000 кгс/см2, а также формирует поступательное движение ружья (отдачу), достигающую 3500 Дж [3]. Суммарные значения отдачи, подчиняясь закону сохранения импульса (третий закон Ньютона), неизменны, и поэтому на плечо спортсмена во время тренировок и на соревнованиях приходится 150–200 ударов силой отдачи, равной 3500 Дж [2]. Если спортсмен мало тренирован физически, имеет заболевания позвоночника, особенно шейного отдела, могут возникнуть определенные проблемы со здоровьем и со спортивными результатами. В то же время вестибулярный аппарат и статокинетическая система поддаются тренировке, поэтому раннее выявление отклонений и своевременное применение консервативной терапии, физиотерапии, адаптированной ЛФК позволит в короткие сроки устранить физиологические отклонения, продолжить тренировки и добиться высоких результатов на соревнованиях [12, 16, 18].

Кроме того, актуальность изучения вестибулярных расстройств у спортсменов, отработка методологии комплексного подхода к диагностике, лечению и профилактике во многом определяются высокой эпидемиологией заболеваемости, достигающей до 14 человек на 10 тыс. населения трудоспособного возраста и имеющего большую социальную значимость [4, 12]. Как показывает практика, лица с вестибулярными расстройствами обращаются к специалистам в более поздние сроки от начала первых клинических проявлений, в связи с чем не всегда получают желаемые результаты [21].

Среди основных причин развития вестибулярных расстройств у спортсменов-стендовиков лидирующее место занимает остеохондроз шейного отдела позвоночника и вертеб- робазилярная сосудистая недостаточность [1]. Первыми клиническими проявлениями вестибулярных расстройств у спортсменов являются быстрая утомляемость, головокружение (чаще системного характера), нарушение равновесия, определяемое при стабилометрии, может наблюдаться кратковременный спонтанный нистагм, сопровождающийся тиннитусом [1, 12, 16]. Все это отражается на общем состоянии спортсмена и приводит к колебаниям артериального давления, вегетативным расстройствам, гиперемии или бледности кожи, тошноте, снижению иммунорезистентности [2, 12]. Особое значение все это приобретает в случае, когда у спортсмена имеются хронические заболевания (тонзиллит, аде-ноидит, отит, девиация носовой перегородки и т. д.), которые при длительном динамическом сотрясении будут обостряться и вызывать иммунокомпрометирующие состояния [5, 7, 15].

При выявлении заболеваний во время медицинских осмотров необходимо проводить корригирующие хирургические вмешательства и целенаправленную медикаментозную терапию [8, 10, 11]. Для устранения явлений хронической усталости, апатии, психоэмоциональной неустойчивости, равнодушия к занятиям по стендовой стрельбе, спортивным результатам успешно применяется иммуностимулирующее лечение; среди физиотерапевтических методик хорошие результаты показало использование биорезонансной и электромагнитной терапии [7, 9, 12]. Продемонстрировали свою эффективность специально разработанные упражнения ЛФК, регулярное выполнение которых должно быть неотъемлемой частью для занятий стендовой стрельбой по нескольким причинам. Во-первых, частые динамические нагрузки, дестабилизируя работу вестибулярного аппарата, снижают способность к поддержанию равновесия в покое, на что спортсмены не всегда обращают внимание, но это может быть выявлено при стабилометрии. В такой ситуации медицинские осмотры и регулярное выполнение упражнений ЛФК позволят активировать установочные рефлексы, стабилизировать функции равновесия и удержания центра тяжести тела. Во-вторых, при больших динамических нагрузках без должной компенсации у спортсмена могут страдать как сенсорная (пространственная ориентировка), так и мо- торная системы (нарушение динамики, статики, равновесия), отмечаться нарушения двигательных актов, которые он может не заметить, поскольку они пока будут иметь доклинические проявления, но уже будут отражаться на спортивных результатах. В-третьих, поскольку указанные функции, образующие статоки-нетическую систему совместно с системами локомоций и пространственной ориентировки, реализуются с участием проприо- и вестибулярной рецепции, мышечных эффекторов и мозжечка, они легко диагностируются и в незапущенных состояниях поддаются лечению [12, 17].

В настоящее время используются специализированные вестибулометрические установки, которые, позволяя проводить усложненные диагностические тесты, оттеснили традиционные пробы Барани, Бабинского-Вейля, Ромберга, Унтербергера, указательные пробы и т. д. К таким установкам относятся балансные платформы, оценивающие в количественном отношении функцию равновесия, и стабилометры, выявляющие атаксию (ста-билография, постурография и т. д.) [4, 12, 19]. Встроенные в оборудование сенсорные датчики позволяют фиксировать суммарный сигнал о положении тела на двухкоординатный дисплей, на котором отражается статокине-зиограмма (регистр разброса движений) и графические изображения амплитуды и частоты смещения центра тяжести спортсмена (стабилограмма, гистограмма).

Таким образом, использование современной аппаратуры значительно расширяет диагностические возможности статокинетических исследований, позволяет проводить информативную качественную и количественную оценку функций равновесия [4, 12, 20].

В литературных источниках имеются единичные сведения об исследовании вестибулярных расстройств у стендовиков и их влиянии на результативность в спорте, что обосновывает необходимость дополнительных исследований на современном диагностическом оборудовании, совершенствование консервативной коррекции и регламентированное использование ЛФК.

Цель: изучить механизмы возникновения вестибулярных расстройств при динамическом сотрясении выстрелом из ружья у спортсменов, занимающихся стендовой стрельбой, и разработать комплекс реабилитационных мероприятий на основе полученных результатов.

Материалы и методы. Обследование спортсменов проводилось на клинической базе кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России и непосредственно на стрелковых площадках для стендовой стрельбы.

За период с марта по май 2020 года в клиническое исследование были включены 24 спортсмена (мужчины) в возрасте от 20 до 60 лет из Челябинска и Челябинской области, занимающихся стендовой стрельбой на протяжении 5–15 лет. Из исследования были исключены два стрелка, у которых было выявлено хроническое воспалительное заболевание уха (эпитимпаноантальный гнойный отит). Им были проведены санирующие общеполостные операции и после детального изучения характера воспалительного процесса в соответствии с современными классификациями [6] было рекомендовано отказаться от стендовой стрельбы. У 7 стрелков были выявлены деформации перегородки носа. Ранее мы писали о большом социально-экономическом значении девиаций перегородки носа, приводящих к хронической гипоксии головного мозга, снижению работоспособности, концентрации внимания, угнетению иммунной системы, что в совокупности приводит к заболеваемости населения [14]. Для ликвидации дисфункции слуховых труб всем 7 спортсменам была выполнена риносептопластика с соблюдением всех клинических рекомендаций. Стандартное послеоперационное ведение было дополнено медикаментозной поддерживающей терапией, направленной на восстановление проходимости евстахиевых труб, предотвращение кохлеовестибулярных дисфункций, повышение когнитивных функций. При этом выбор терапии был строго индивидуален с четким разграничением препаратов, назначаемых короткими курсами (спазмолитики, антиагреганты и т. д.), и препаратов для длительного применения (вестибуло-литические средства, лекарства, потенцирующие иммунную систему спортсмена, процессы репаративной регенерации и т. д.) [8, 12, 15, 17].

Всем пациентам до и после выполнения стрелковых упражнений (выстрелы) с различными нагрузками проводили кохлеовести- булометрические, отоневрологические, сур-дологические исследования. В данную работу включены результаты только отоневрологи-ческих исследований: оценка вестибулярных расстройств в зависимости от нагрузок, их интерпретация и методы коррекции. По показаниям стрелкам были проведены ультразвуковая допплерография сосудов шеи, МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника. Компьютерная стабилометрия проводилась на портативной стабилоплатформе «Стабилан-01-2» и включала оценку основных показателей функции равновесия.

Результаты и обсуждение. Производилась оценка координации и равновесия до и сразу после воспроизведения выстрела в интервалы: 10 секунд, 1 минута, 15 и 30 минут соответственно (табл. 1). Учитывалось влияние эмоционально-стрессового фактора, отражающееся на качестве стабилизации сохранения средних величин скорости перемещения центра давления относительно величин данного показателя в другие временные точки исследования.

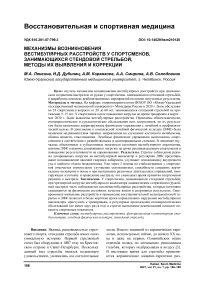

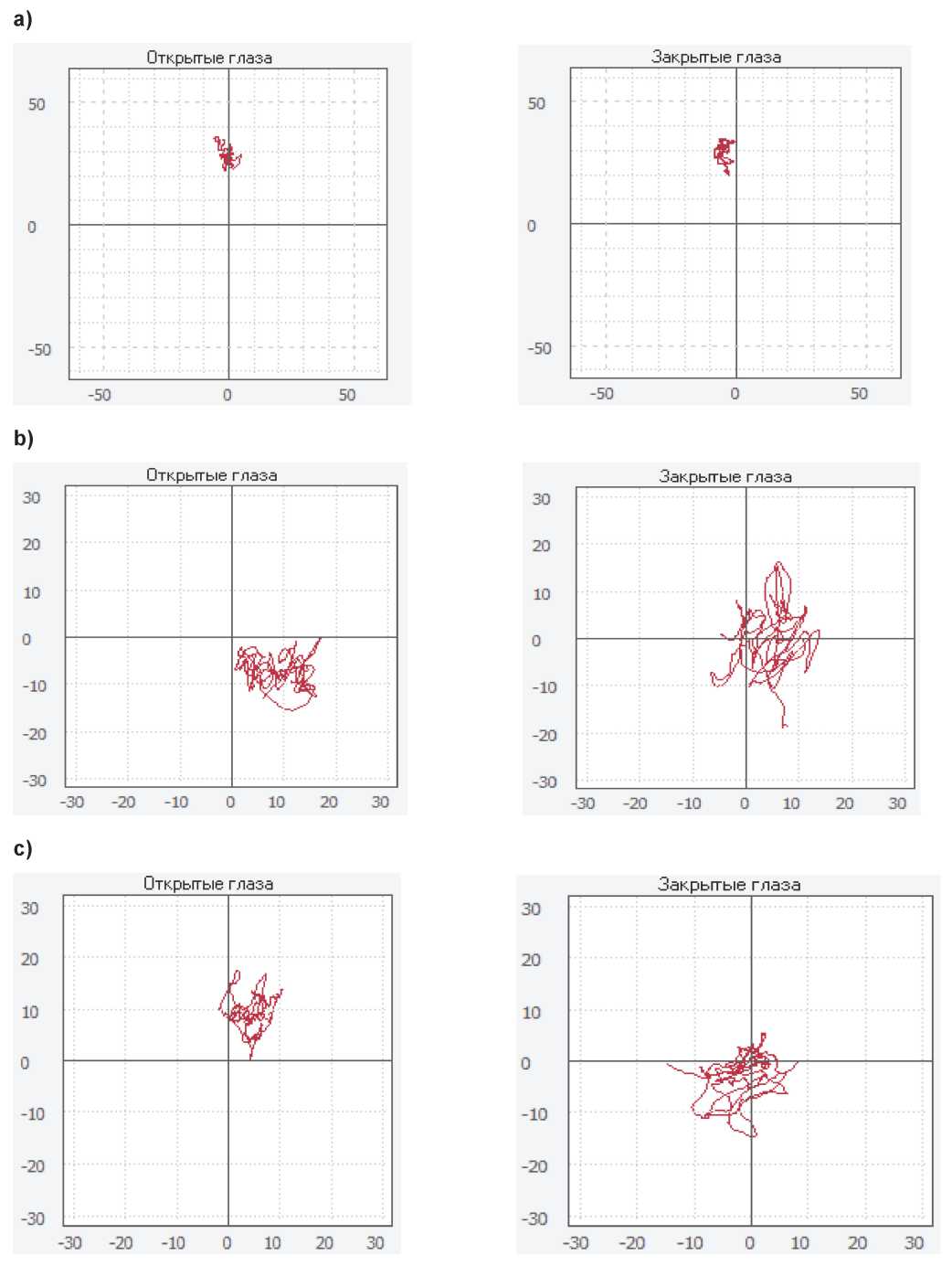

Анализ статокинезиограмм и оценка способности поддержания вертикальной позы стрелка после выполнения выстрела в определенных временных интервалах проводились по показателям смещения центра давления (ЦД) по фронтальным и сагиттальным плоскостям под контролем зрения и при его выключении, средней скорости перемещения ЦД, среднего разброса ЦД, площади эллипса и длины кривой статокинезиограммы относительно площади (см. рисунок).

Как видно из рис. 1, в течение первых 10 секунд у каждого стрелка проявлялись значительные колебания тела, наиболее регистрируемые во фронтальной плоскости. При поддержании стандартной вертикальной позы значения показателей смещения во фронтальной и сагиттальной плоскостях после выстрела приближаются к исходным через временной интервал, равный 10–15 минутам.

С учетом результатов проведенного ста-билометрического исследования была оценена выраженность вестибулярных расстройств, возникших в ответ на динамическое сотрясение от выстрела, и разработан комплекс лечебных физических упражнений, позволяющий снизить застойные явления в области шейного отдела позвоночника, улучшить

Таблица 1

Table 1

Среднее значение параметров компьютерной стабилометрии у стрелков

Average values of stabilometry data among shooters

|

Параметры обследования Description |

Обозначения Name |

До выстрела Before shooting |

После выстрела After shooting |

|||

|

10 с 10 s |

1 мин 1 min |

15 мин 15 min |

30 мин 30 min |

|||

|

Смещение по фронтали с открытыми глазам Frontal displacement with eyes open |

Mox, мм Mox, mm |

4,33 |

16,7 |

8,34 |

4,72 |

4,5 |

|

Смещение по фронтали с закрытыми глазам Frontal displacement with eyes closed |

Mx, мм Mx, mm |

1,24 |

4,34 |

4,06 |

1,53 |

1,35 |

|

Смещение по сагиттали с открытыми глазами Sagittal displacement with eyes open |

Moy, мм Moy, mm |

2,8 |

9,36 |

6,12 |

2,26 |

2,11 |

|

Смещение по сагиттали с закрытыми глазами Sagittal displacement with eyes closed |

My, мм My, mm |

6,24 |

2,89 |

2,23 |

1,83 |

6,23 |

|

Средняя скорость перемещения центра давления Mean velocity of CoP |

V, мм/с V, mm/s |

13,43 |

6,69 |

8,45 |

5,89 |

4,92 |

|

Средний разброс Mean range |

R, мм R, mm |

1,02 |

4,64 |

3,55 |

4,15 |

2,28 |

|

Площадь эллипса статокинезиограммы Ellipse area |

Ells, мм2 Ells, mm2 |

61,6 |

169,6 |

110,2 |

73,2 |

45,1 |

|

Длина кривой статокинезиограммы относительно площади Curve length to ellipse area ratio |

LFS,1/мм LFS, l/mm |

0,62 |

1,57 |

1,48 |

0,91 |

0,78 |

микроциркуляцию крови и двигательную активность, восстановить дегенеративные изменения мышц, участвующих в поддержании устойчивости тела (табл. 2).

Комплекс физических упражнений составлен в последовательности, позволяющей соблюдать чередование нагрузок на мышечные группы, отдельные органы и системы. Первая часть ЛФК является подготовительной и направлена на подготовку всего организма к выполнению предстоящей физической нагрузки. Все упражнения основной части комплекса выполняются с возрастанием сложности и интенсивности нагрузки в умеренном темпе. Упражнения, завершающие данный комплекс, направлены на снижение физиче- ской нагрузки, обеспечивают переход к повседневной деятельности.

Назначением и выполнением основных упражнений ЛФК мы добивались успешной профилактики возникновения ишемического кохлеовестибулярного синдрома за счет повышения нейротрансмиссии в области вестибулярных ядер ЦНС, выравнивания циркуляции крови в лабиринте, улучшающей клеточный метаболизм и обмен веществ (табл. 3) [7, 9, 12].

Как видно из табл. 2, отмечено достоверное улучшение всех показателей устойчивости до произведения выстрела по сравнению с предыдущими показателями в табл. 1. Кроме того, уменьшение разности значений величин параметров поддержания вертикальной позы в ранние периоды после выстрела (10 секунд и 15 минут) свидетельствует об эффективно- сти проводимого компенсаторного лечения стрелков и усилении центральных механизмов постурального контроля спортсменов.

Рис. 1. Результаты проведения компьютерной стабилометрии до (a) и сразу после выстрела: 10 секунд (b), 1 минута (c), 15 (d) и 30 минут (e) соответственно

Fig. 1. Computer stabilometry before (a) and just after shooting: in 10 seconds (b), in 1 minute (c), in 15 (d) and 30 (e) minutes respectively

Рис. 1. Окончание

Fig. 1. End

Комплекс лечебных профилактических физических упражнений для спортсменов по стендовой стрельбе

Physical exercises for shooters

Таблица 2

Table 2

|

№ |

Исходное положение (И. п.) Initial position |

Техника выполнения Description |

Рекомендации к выполнению Recommendations |

|

1 |

Стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. Standing, feet shoulderwidth, arms down |

Вдох – поднять плечи вверх, выдох – опустить плечи вниз. Inhale – the shoulders up, exhale: the shoulders down |

Темп медленный. Выполнять не спеша, поддерживать ритм. 6–8 раз. Perform slowly, rhythmically. 6–8 times |

|

2 |

То же The same |

Круговые вращения плечами на 1–4 вперед, на 5–8 – назад. Shoulder rotations: 1–4 forward, 5–8 backward |

Темп удобный. Дыхание произвольное. 6 раз. Comfortable pace, spontaneous breathing, 6 times |

|

3 |

То же The same |

Вдох – поднять руку вверх, выход – вернуть в И. п. Inhale: raise one hand; exhale: return to the initial position |

Выполнять поочередно правой, затем левой рукой. Кисть собрана в кулак. Руку максимально вытягиваем вверх. Темп умеренный. 6 раз. Perform alternately with the right, then with the left hand. The fingers clenched into a fist. Arm extended vertically as much as possible. Moderate pace. 6 times |

Продолжение табл. 2

Table 2 (second part )

|

№ |

Исходное положение (И. п.) Initial position |

Техника выполнения Description |

Рекомендации к выполнению Recommendations |

|

4 |

То же The same |

Выполнять круговые вращения прямыми руками, поочередно правой и левой рукой, с отводом руки назад. Straight arm rotations with right and left hand alternately and the arm pulled back |

Темп медленный. Дыхание произвольное. Кисть собрана в кулак. 6–8 раз. Slow performance, spontaneous breathing, the fingers clenched into a fist. 6–8 times |

|

5 |

То же The same |

Вдох – поднять обе руки вверх, выдох – вернуть в И. п. Inhale – lift the arms up; exhale – return to the initial position |

Темп произвольный. Вдох производить через нос. Выдох – через рот. Выдох длиннее вдоха в два раза. 8–10 раз. Comfortable pace. Inhale through the nose. Exhale through the mouth. The exhalation is twice as long as the inhalation. 8–10 times |

|

6 |

То же The same |

1 – И. п., руки вытянуты вниз, 2 – вытягиваем руки максимально вперед, 3 – руки в стороны, максимально вытягиваем до кончиков пальцев, 4 – И. п. 1 – arms extended down, 2 – stretch arms as far forward as possible, 3 – arms apart, stretch arms as much as possible to the fingertips, 4 – return to the initial position |

Темп произвольный. 8–10 раз. Comfortable pace. 8 – 10 times |

|

7 |

Стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе Standing, feet shoulderwidth, hands on waist |

1 – голову опускаем (вперед-назад), 2 – И. п.

|

Темп умеренный. Дыхание ритмичное. Плечи опущены. 6–8 раз. Moderate pace. Rhythmical breathing. The shoulders are lowered. 6–8 times |

|

8 |

Стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз Standing, feet shoulderwidth, hands down. |

1 – руки соединили на затылке, локти развели в стороны, 2 – локти вперед, надавить кистями на затылок, 3 – локти в стороны, 4 – И. п. 1 – hands behind the head, elbows apart, 2 – elbows bent forward, push the back of the head with hands, 3 – elbows apart, 4 – initial position |

Темп удобный. Дыхание ритмичное. Голова неподвижна. 4–6 раз. Comfortable pace. Rhythmical breathing. The head is motionless. 4–6 times |

|

9 |

То же The same |

1 – руки соединили на лбу, тыльная сторона ладони на лбу, локти развели в стороны, 2 – локти отводим максимально назад, 3 – локти в стороны, 4 – И. п. надавить кистями на лоб. 1 – hands on forehead, elbows apart, 2 – elbows back to the maximum, 3 – elbows apart, 4 – initial position |

Темп удобный. Дыхание ритмичное. Голова неподвижна. 4–6 раз. Comfortable pace. Rhythmical breathing. The head is motionless. 4–6 times |

|

10 |

То же The same |

1 – соединить кисти в замок, располагаем кисти на правом виске, левая рука на голове, 2 – тянем левой рукой вправо, правой рукой давим на висок, выставив правый локоть влево, 3 – ослабляем давление, 4 – И. п. (то же самое на левый висок). |

Темп медленный. Дыхание произвольное. Давление на виски медленно усиливать и медленно ослаблять. 4–8 раз. Slow pace. Spontaneous breathing. The pressure on the temples increases and decreases slowly. 4–8 times |

Окончание табл. 2

Table 2 (end )

Заключение. Высокая вероятность повреждения кохлеовестибулярного аппарата у спортсменов, определенные сложности диагностики и медикаментозной коррекции негативных последствий длительного воздействия интенсивного шума и динамического сотрясения являются актуальной проблемой для современной стендовой стрельбы. Исследова-

ния в этой области имеют большое значение для развития стрелкового спорта. Использование предложенных методов исследования и медикаментозной коррекции в сочетании с лечебной физической культурой позволит сократить время восстановления вестибулярных функций, повысит мотивацию спортсмена к достижению лучших результатов.

|

№ |

Исходное положение (И. п.) Initial position |

Техника выполнения Description |

Рекомендации к выполнению Recommendations |

|

1 – hands locked on the right temple with the left hand on the head, 2 – pull with the left hand to the right, press on the temple with the right hand, right elbow to the left, 3 – weaken the pressure, 4 – initial position (the same for the left temple) |

|||

|

11 |

Стоя, ноги на ширине плеч, руки сцеплены крестообразно на груди Standing, feet shoulderwidth, hands crossed on the chest |

1 – поднимаем руки к подбородку, 2 – надавливаем руками на подбородок, 3 – ослабляем давление, 4 – И. п. 1 – raise hands to the chin, 2 – press on the chin with hands, 3 – weaken the pressure, 4 – initial position |

Темп удобный. Дыхание ритмичное. 6–8 раз. Comfortable pace. Rhythmical breathing. 6–8 times |

|

Упражнения на дыхание Breath exercises |

|||

|

12 |

То же The same |

1 – прямые руки поднимаются крестообразно вперед и вверх, над головой разводятся в стороны и опускаются вниз. При этом голова на 1–2 вниз, на 3–4 вверх. 1 – raise crossed arms, open the arms over the head and down while counting 1–2 – head down, 3–4 head up |

Темп медленный Глубокий вход и выдох. 6–8 раз. Slow pace. Deep exhale and inhale. 6–8 times |

|

13 |

То же The same |

1 – руки опускаем вниз, туловище чуть наклонено вперед, параллельное движение руками вправо-влево, с резким выходом на счет 2. 1 – arms down, the body is slightly bent forward, parallel movement of the arms to the right and left, with a sharp exhale at 2 |

Темп ритмичный. Дыхание ускоренное на выдохе. 6–8 раз. Rhythmical pace. Breathing accelerated on exhalation. 6–8 times |

|

14 |

Стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны, голова повернута к пальчикам правой руки. Standing, feet shoulderwidth, arms to the sides, head turned to the fingers of the right hand |

Повороты туловища вместе с головой, вправо-влево. Turn the trunk together with the head, left and right |

Темп удобный. Дыхание ровное. Взгляд фиксирован на кисти правой руки. 4 подхода по 4 раза. Comfortable pace. Even breathing. Look at the right hand. 4 sets, 4 times |

Таблица 3

Table 3

Среднее значение параметров компьютерной стабилометрии у стрелков после проведенного компенсаторного лечения

Average values of stabilometry data among shooters after treatment

|

Параметры обследования Description |

Обозначения Name |

До выстрела Before shooting |

После выстрела / After shooting |

|||

|

10 с 10 s |

1 мин 1 min |

15 мин 15 min |

30 мин 30 min |

|||

|

Смещение по фронтали с открытыми глазам Frontal displacement with eyes open |

Mox, мм Mox, mm |

3,81 |

15,8 |

7,94 |

4,38 |

3,76 |

|

Смещение по фронтали с закрытыми глазам Frontal displacement with eyes closed |

Mx, мм Mx, mm |

1,19 |

4,94 |

3,86 |

2,78 |

1,21 |

|

Смещение по сагиттали с открытыми глазами Sagittal displacement with eyes open |

Moy, мм Moy, mm |

2,4 |

8,82 |

5,91 |

2,11 |

1,99 |

|

Смещение по сагиттали с закрытыми глазами Sagittal displacement with eyes closed |

My, мм My, mm |

6,84 |

2,19 |

1,93 |

1,51 |

5,2 |

|

Средняя скорость перемещения центра давления Mean velocity of CoP |

|

9,22 |

4,91 |

7,45 |

4,68 |

4,02 |

|

Средний разброс Mean range |

R, мм R, mm |

0,97 |

4,24 |

2,59 |

3,55 |

1,58 |

|

Площадь эллипса статокинезиограммы Ellipse area |

Ells, мм2 Ells, mm2 |

51,8 |

142,6 |

98,3 |

64,2 |

43,7 |

|

Длина кривой статокинезио-граммы относительно площади Curve length to ellipse area ratio |

LFS, 1/мм LFS, l/mm |

0,59 |

1,37 |

1,64 |

0,66 |

0,51 |

Список литературы Механизмы возникновения вестибулярных расстройств у спортсменов, занимающихся стендовой стрельбой, методы их выявления и коррекции

- Алексеева, Н.С. Ишемические кохлео-вестибулярные синдромы / Н.С. Алексеева // Лечащий врач. - 2009. - № 7. - С. 36-45.

- Богданов, И.В. Влияние эмоционального состояния и свойств личности на физическую подготовку молодежи / И. В. Богданов, Н.А. Рычкова // Человек. Спорт. Медицина. -2019. - Т. 19, № 1. - С. 80-85. В01: 10.14529^ш190111

- Боддингтон, К. Отдача / К. Боддинг-тон, А. Угаров // Рус. охотничий журнал. -2018. - № 5. - С. 80-84.

- Влияние немедикаментозной терапии на сроки реабилитации и занятие стендовой стрельбой после перенесенных ринохирурги-ческих вмешательств / М.Ю. Коркмазов, А.М. Коркмазов, И.Д. Дубинец и др. // Человек. Спорт. Медицина. - 2020. - Т. 20, № Б1. -С. 136-144. В01: 10.14529/hsm20s117

- Гизингер, О.А. Состояние факторов антимикробной защиты назального секрета у пациентов, оперированных по поводу искривления носовой перегородки в ранний послеоперационный период / О.А. Гизингер, А.М. Коркмазов, М.Ю. Коркмазов // Рос. иммунол. журнал. - 2017. - Т. 11 (20), № 2. -С. 117-119.

- Классификация структурных изменений костной ткани при хроническом гнойном среднем отите /М.Ю. Коркмазов, А.И. Крюков, И.Д. Дубинец и др. // Вестник оториноларингологии. - 2019. - Т. 84, № 1. -С. 12-17.

- Коркмазов, А.М. Методы коррекции функциональных нарушений фагоцитов и локальных проявлений окислительного стресса в слизистой оболочке полости носа с использованием ультразвуковой кавитации / А . М. Коркмазов, М. Ю. Коркмазов // Рос. иммунол. журнал. - 2018. - Т. 12 (21), № 3. -С. 325-328.

- Коркмазов, А.М. Возможности топической антиоксидантной защиты оперированных полостей в практической оториноларингологии / А.М. Коркмазов, И.Д. Дубинец, М.А. Ленгина // Вестник оториноларингологии. - 2017. - Т. 82, № S5. - С. 14-15.

- Коркмазов, М.Ю. Биорезонанс. Основные принципы биорезонансной и электромагнитной терапии / М.Ю. Коркмазов // Вестник оториноларингологии. - 2008. - № 2. -С. 59-61.

- Коркмазов, М.Ю. Обоснование применения антиоксидантной терапии при патологии лимфаденоидного глоточного кольца / М.Ю. Коркмазов, К. С. Зырянова // Вестник оториноларингологии. - 2013. - № 5. -С. 176-177.

- Коркмазов, М. Ю. Биохимические показатели характера оксидативного стресса в зависимости от проводимой послеоперационной терапии у пациентов, перенесших внут-риносовые хирургические вмешательства / М.Ю. Коркмазов, М.А. Ленгина, А.М. Коркмазов // Вестник оториноларингологии. - 2016. -Т. 81, № S5. - С. 33-35.

- Коркмазов, М.Ю. Необходимость дополнительных методов реабилитации больных с кохлео-вестибулярной дисфункцией / М. Ю. Коркмазов, М. А. Ленгина // Вестник оториноларингологии. - 2012. - № S5. -С. 76-77.

- Оптимизация педагогического процесса на кафедре оториноларингологии / М.Ю. Коркмазов, К.С. Зырянова, И.Д. Дуби-нец, Н.В. Корнова // Вестник оториноларингологии. - 2014. - № 1. - С. 82-85.

- Шишева, А.К. Социально-экономические аспекты оптимизации госпитальной помощи больным с патологией носа и околоносовых пазух в условиях крупного промышленного города / А. К. Шишева, М.Ю. Коркмазов // Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура». -2011. - № 26 (243). - С. 62-66.

- Щетинин, С.А. Клинические проявления и дисфункции иммунного статуса у детей с хроническим аденоидитом и методы их коррекции с использованием озонотерапии / С.А. Щетинин, О.А. Гизингер, М.Ю. Коркмазов // Рос. иммунол. журнал. - 2015. - Т. 9 (18), № 3-1. - С. 255-257.

- Brandt, T. Vertigo. Its Multisensory Syndromes / T. Brandt. - 2nd ed. - London: Springer, 2000. - P. 441-451.

- Does vestibular damage cause cognitive dysfunction in humans? / P.F. Smith, Y. Zheng, A. Horii, C.L. Darlington // J.Vestib. Res. -2005. - Vol. 15, no. 1. - P. 1-9.

- Interactive Processes Link the Multiple Symptoms of Fatigue in Sport Competition / A.J. Knicker, I.Renshaw, A.R. Oldham et al. // Sports Medicine. - 2011. - Vol. 41, no. 4. - P. 307328. D0I.10.2165/11586070-000000000-00000

- Prevention, Diagnosis and Treatment of the Overtraining Syndrome: Joint Consensus Statement of the European College of Sport Science (ECSS) and the American College of Sports Medicine (ACSM) / R. Meeusen, M. Duc-los, C. Foster et al. // European Journal of Sport Science. - 2013. - no. 13 (1). - P. 1-24. DOI: 10.1080/17461391.2012.730061

- Swartz, R. Treatment of vertigo / R. Swartz, P. Longwell // Am. Fam. Physician. -2005. - Vol. 71, no. 6. - P. 1115-1122.

- The treatment of acute vertigo / A. Ce-sarani, D. Alpini, B. Monti, G. Raponi // Neurol. Sci. - 2004. - Vol. 25, Suppl. 1. - P. 26-30. DOI: 10.1007/s100 72-004-0213-8