Мел-палеогеновые ископаемые смолы Якутии: молекулярный состав и термические свойства

Автор: О.В. Мартиросян, М.А. Богдасаров

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 8 (368), 2025 года.

Бесплатный доступ

Впервые проведено исследование ископаемых смол Якутии по данным инфракрасной спектроскопии и дифференциально-термического анализа. Показано, что смолы представлены преимущественно геданитами, но могут встречаться также ретиниты. Геданиты являются более окисленными по сравнению с ретинитами. Впервые проанализирована информация по хвойным растительным остаткам в пределах местонахождения изучаемых ископаемых смол Якутии, что позволило подтвердить, что представители семейств Cupressaceae, Taxodiaceae действительно могут являться основным ботаническим источником при генезисе геданита, а семейства Pinaceae — ретинита.

Ископаемые смолы, ретинит, геданит, Якутия

Короткий адрес: https://sciup.org/149149250

IDR: 149149250 | УДК: 549.892.2 | DOI: 10.19110/geov.2025.8.3

Текст научной статьи Мел-палеогеновые ископаемые смолы Якутии: молекулярный состав и термические свойства

Сибирская смолоносная провинция богата проявлениями ископаемых смол. Одним из таких местонахождений является территория Республики Саха (Якутия), расположенная на северо-востоке России. Находки ископаемых смолы известны в дельте р. Лены, Лено-Вилюйской впадине (бассейн рр. Лены, Вилюй, Лямпушки), а также в пределах Яно-Индигирской низменности. Лено-Вилюйская впадина находится в Восточной Сибири, в бассейне нижнего течения р. Вилюй и прилегающих районах бассейна р. Лены. Яно-Индигирская низменность расположена вдоль побережья Северного Ледовитого океана, морей Лаптевых и Восточно-Сибирского, на севере Республики Саха (Якутия).

К сожалению, ископаемые смолы Якутии редко привлекали пристальное внимание геологов, поэтому сведения об их находках немногочисленны. Необходимость изучения ископаемых смол Якутии обусловлена тем, что на сегодняшний день большинство известных находок смол данного региона исследованы крайне недостаточно или вовсе остаются неизученными. Также большое значение приобретает их надежная диагностика, поскольку многие из них не идентифицированы должным образом. В настоящей работе впервые приводятся результаты химического состава (по данным инфракрасной спектроскопии — ИКС) и термических свойств (по данным дифференциально-термического анализа — ДТА) ископаемых смол Якутии.

История изучения ископаемых смол Якутии

Среди первых научных экспедиций, побывавших в пределах Якутии в XVIII и XIX столетиях, сведения о находках ископаемых смол впервые появились в записках доктора Кибера, путешествовавшего в 1821 г. под командованием барона Ф. П. Врангеля для разыскания северных границ Колымского уезда и Чукотской земли. Смолы были найдены в озерах к востоку от Алазейских гор (Кибер, 1827, с. 185). Ископаемые смолы встречаются также к западу от р. Яны, возле берега Быковской губы на о. Ладаннах (рис. 1) Первым их описал А. Е. Фигурин как «янтарь большей частью тусклой и мало прозрачной» (Фигурин, 1823, с. 196). Ископаемые смолы встречаются и на оз. Тастах (Каменное озеро), в низовьях р. Хром. По замечанию А. Е. Фигурина, этот янтарь по наружному виду сходен с находимым у оз. Ладаннах (Фигурин, 1823, с. 197). Выходы угленосных отложений на берегу оз. Тастах впервые были установлены М. М. Геденштормом, в них он встречал куски «прозрачной смолы» (1830, с. 111). Достаточно полные сведения об отложениях оз. Тастах впервые были при- ведены в 1909 г. К. А. Воллосовичем (1930). По сообщению Г. Швейгера, М. М. Геденшторм, побывав на архипелаге Новосибирских островов в 1808—1809 гг., янтаря не встретил (Швейгер, 1822, с. 16). Однако мелкие зерна были найдены Э. В. Толлем на о. Новая Сибирь (Toll, 1890, с. 6). Янтарь был вкраплен в пласты миоценовых глин, содержащих лигнитизированные растительные остатки. Э. И. Эйхвальд сообщал о находке зерна «янтаря» при описании окаменелостей, обнаруженных в известняках на берегу р. Оленек к западу от р. Лены (Eichwald, 1841). Позднее в этом районе редкие комочки янтаревидной смолы находили в гумусовых углях укинской свиты (альб) (Гусев, 1950). Большая часть экспедиций имела рекогносцировочный характер.

Наиболее изученной на территории Якутии является та ее часть, которая занята бассейнами рр. Лены и Вилюй. Они оказались более доступными для исследователей. После экспедиции А. Л. Чекановского с целью географических и геологических исследований появились первые сведения о «янтаровидном смолистом веществе» в районе левого устья р. Лены (1873, с. 232). Позднее А. А. Бычков (1899) и П. В. Грунвальд

Рис. 1. Места находок ископаемых смол Якутии:

1 — о. Новая Земля; 2 — оз. Тастах; 3 — Быковская губа; 4 — р. Оленек; 5 — р. Чочума; 6 — р. Лямпушка; 7 — Опока-Хая; 8 — Тимирдях-Хая

-

Fig. 1. Location of mineral finds in Yakutia:

-

1- Novaya Zemlya Island; 2 — Tastakh Lake; 3 — Bykovskaya Bay; 4 — Olenek River; 5 — Chochuma River; 6 — Lyampushka River;

7 — Opoka-Khaya; 8 — Timirdyakh-Khaya

-

(1927 ) также упомянули о том, что ископаемые смолы встречаются на Быковском мысе к востоку от устья реки Лены. Находки ископаемых смол в бассейне р. Лены встречаются, как правило, в угленосных верхнемеловых отложениях: в песчаниках тимирдяхской свиты (Тимирдях-Хая), линденской свиты (Опока-Хая), ха-тырыкской и тимирдяхской свит (р. Лямпушка (синонимы — Ляписке, Леписке)) (Вахрамеев, 1958, Болхо-витина, 1959, Пчелина, 1960, Кричкова, Сластенов, 1966). Ископаемые смолы встречаются в угленосных отложениях сангарской свиты по р. Чочуме (Вахрамеев, 1957). Большинство описанных выше находок ископаемых смол Якутии не подвергались минералогическим исследованиям. Только образцы смолы из Тимирдях-Хая были исследованы С. С. Савкевичем (1980), который отметил, что по ИК-спектрам эти смолы сходны со смолами из урочища Янтардах (Хатангской впадины).

Объекты исследования

В нашей работе были исследованы ископаемые смолы р. Вилюй (левый приток р. Лены) из местонахождений Тимирдях-Хая, Опока-Хая, р. Лямпушки

(правый приток р. Лены) и оз. Тастах (табл. 1). Ископаемые смолы обычно имеют размер от 5 до 15 мм, слегка округлые, уплощенные и удлиненные, иногда каплевидные. Прозрачность — от совершенной до отсутствия. Цвет желтый, оранжево-желтый, желто-коричневый.

Литологические и ботанические особенности. Находки ископаемых смол встречаются в пределах Лено-Вилюйской впадины в нижней части тимирдях-ской свиты сеноманского возраста (Головнёва, 2005), которая представлена в обнажениях обрыва Тимирдях-Хая на левом берегу р. Вилюй (в 4 км выше пос. Кызыл-Сыр), а также в районе р. Лямпушки (табл. 2).

Нижняя часть тимирдяхской свиты по р. Вилюй сложена в основном косослоистыми песками и песчаниками с короткими линзами глин, алевролитов и галечников, содержит стяжения сидеритов и сиде-ритизированной древесины с редкими маломощными прослоями бурого угля (Вахрамееев, 1958; Пчелина 1960, Жерихин, 1978). Рассматриваемая свита по р. Лямпушке сложена преимущественно песчаниками серыми и светло-серыми с желтоватым, зеленоватым и бурым оттенками, крупными линзами глинистых

МБ-017

МБ-017

МБ-017

МБ-017

Рис. 2 . Ископаемые смолы Якутии

-

Fig. 2. Fossil resins of Yakutia

Таблица 1. Физические характеристики ископаемых смол Якутии

Table 1. Physical characteristics of fossil resins of Yakutia

|

Образец Sample |

Местонахождение / Location |

Внешний вид Exterior |

Возраст / Age |

Разновидность по ИКС Variety |

|

МБ-017 |

оз. Тастах в низовьях р. Хромы Lake Tastakh in the lower reaches of the Khroma River |

медово-желтый, сильно окисленный honey-yellow, strongly oxidized |

Pg 2—3 (палеоцен-эоцен) (Paleocene-Eocene) |

геданит gedanite |

|

МБ-018 |

обрывы Тимирдях-Хая, левый берег р. Вилюй, в 40 км ниже по течению от с. Кызыл-Сыр Timirdyakh-Khaya cliffs, left bank of the Vilyuy River, 40 km downstream from the village of Kyzyl-Syr |

медово-желтый, полупрозрачный honey-yellow, translucent |

K2 (сеноман) (Cenomanian) |

|

|

МБ-009 |

правый берег р. Лямпушки в 15—30 км от ее устья right bank of the Lyampushka River 15—30 km from its mouth |

светло-желтый, полупрозрачный light yellow, translucent |

K2 (сеноман) (Cenomanian) |

|

|

МБ-014 |

возвышенность Опока-Хая, левый берег р. Вилюй, примерно в 122 км выше его устья Opoka-Khaya upland, left bank of the Vilyuy River, approximately 122 km upstream from its mouth |

желто-коричневый, непрозрачный yellow-brown, opaque |

K 2 (сантон-компан) (Santonian-Companian) |

ретинит retinite |

-

1 Головнева Л. Б. Позднемеловая флора Сибири: Автореф. … докт. биол. наук. СПб., 2004. 54 с.

ные им цепочкообразные прослои галечника, тонкие пласты бурого угля и прослои глин (Вахрамеев, 1958; Самойлович, 1964).

Ископаемая смола попадается на берегу озера Тастах в низовьях р. Хромы (Яно-Индигирская низменность). Отложения на оз. Тастах В. И. Кайялайнен относил к тастахской свите (Кайялайнен, 1967), представленной глинами и бурыми углями с остатками лиг-нитизированной древесины, выше которых залегают светло-серые пески с угольной крошкой и железисто-карбонатными конкрециями (Гончаров, Кулькова, 1970). Относительно возраста тастахских отложений нет единого мнения. А. Н. Криштофович считал, что растительные остатки указывают на палеоценовый возраст (Криштофович, 1958), И. А. Кулькова (1973) относила их к эоцену, а Е. В. Воеводина (Баранова, Бискэ, 1964) даже к олигоцену. Зерна ископаемых смол во всех свитах встречаются в буром угле.

Источником ископаемых смол является растительность соответствующих эпох (в основном голосеменные подкласса хвойных), обладающие способностью к смолообразованию. Считается, что в северном полушарии эту роль могли выполнять представители трех семейств: Araucariaceae, Cupressaceae (Taxodiaceae) и Pinaceae (Langenheim, 1969). По данным газовой хромато-масс-спектрометрии, возможным ботаническим источником смол класса Ib (геданиты) являются хвойные семейства Cupressaceae , Taxodiaceae или Araucariaceae . Считается, что смолы класса V (ретиниты) производятся деревьями семейства Pinaceae (Seyfullah et al., 2018).

Среди осадков нижней части тимердяхской свиты (табл. 1) господствуют хвойные, которые представлены преимущественно таксодиевыми (Sequoia minuta Sveshn, Sequoia fastigiate Heer, Sequoia sabulata Heer, Taxodium dubium (Sternb.) Heer, Taxodium tinajorum Heer, Taiwania microphylla Budan) и в меньшей степени кипа- рисовыми и сосновыми (Cupressinocladus sp. 1, Pityostrobus lenaensis Sveshn, Pityophyllum spp, Pityospermum sp.), (Фрадкина, 1967; Головнева, 20041, 2005). В линзах и песчаных слоях в разрезах по р. Лямпушке были собраны остатки растений, среди которых ведущая роль принадлежала таксодиевым (Parataxodium wigginsi Агn. et Lowt., Sequoia sp.) (Киричкова, 1985). В линденской свите в составе хвойных доминируют представители сосновых (Abies sp., Piceites sp., Cedrus pachyderma Sauer, Cedrus cf. crispa Sauer, Pinus insignis (Naum) Bolkh., Pinus triuialis Bolkh., Pinus aralica Bolkh., Pinus exeguus Bolkh., Pinus solita Bolkh., Pinaceae gen. sp.) и в меньшей степени кипарисовые и таксодиевые (Taxodium rotundum Bolkh., Taxidium sp., Taxodiaceae gen. sp., Cupressaceae gen. sp.) (Самойлович, 1964). Среди хвойных тастахской свиты господствует семейство таксодиевых (Taxodium, Sequoia, Metaseguoia, Glyptostrobus), в небольшом количестве представлены споры и пыльца семейства сосновых (Pinus n/p H, Pinus n/p D, Larix, Picea, Tsuga). Большое

Таблица 3. Характеристика полос поглощения различных функциональных групп Table 3. Characteristics of absorption bands of different functional groups

Методы исследования

Ископаемые смолы являются сложными рентгеноаморфными органическими веществами, в силу чего существуют значительные трудности при характеристике их структуры. Одним из методов, отражающих тонкие структурные особенности ископаемых смол (молекулярный состав и соотношение различных функциональных групп), является инфракрасная спектроскопия (ИКС). Это фундаментальный метод, используемый c 1960-х годов, наиболее востребованный для идентификации ископаемых смол. Независимо от возраста и местонахождения ископаемой смолы, ИК-спектр представляет собой своего рода «отпечаток пальца» с полосами поглощения, отражающими основные химические компоненты, которые можно сравнить, чтобы показать сходство или различие этих компонентов между смолами. Химический «отпечаток» смол может дать представление о путях их окаменения, на которые влияют первичные условия окружающей среды (биодеградация, температура, гидрорежим) и старение (низкомолекулярные компоненты со временем разлагаются, а высокомолекулярные соединения подвергаются трансформации). Было доказано, что в процессе созревания основными превращениями, влияющими на химическую структуру смолы, являются полимеризация и потеря летучих компонентов (Nissenbaum, Yaker, 1995).

ИК-спектры поглощения изученных образцов смол получены в Институте геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар). Образцы предварительно перетирали с бромидом калия, при помощи пресса изготавливали таблетки, которые исследовали на ИК-Фурье-спектрометре «Инфралюм ФТ-801» фирмы «Люмэкс-Сибирь» (Россия) в диапазоне 4000—500 см–1, с разрешением 4 см–1, числом сканирований 32. Оптическую плотность полос (D) определяли методом базисных линий по высоте пиков. Оптическая плотность — это безразмерная величина, равная десятичному логарифму отношения потока излучения F0, падающего на слой вещества, к потоку прошедшего излучения F, ослаблен- ного в результате поглощения и рассеяния: D = lg (F/ F0). Расшифровку ИК-спектров проводили, ссылаясь на результаты подобных исследований (Kosmowska-Ceranowicz, 1999; Pagacz et al., 2020; Natkaniec-Nowak et al., 2023). В табл. 3 представлена расшифровка значений характеристических частот.

Дифференциально-термический анализ (ДТА). Теплофизические свойства относятся к числу показателей, чувствительных к особенностям молекулярного состава, степени полимеризации ископаемых смол. ДТА природных смол может обеспечить альтернативный подход к изучению процессов их созревания. Результаты предыдущих исследований ископаемых смол методом ДТА позволили сделать ряд интересных выводов.

Было высказано предположение, что термический анализ может помочь в определении возраста смолы, т. к. структура и состав смол изменяются в зависимости от степени их возраста (Ragazzi et al., 2003). Другие авторы (Jablonski et al., 1999; Pagacz et al., 2020; Garcia— Valles et al., 2023) показали, что возраст и степень зрелости смолы могут коррелировать с наблюдаемыми экзотермическими эффектами и теплофизическими свойствами (температурой размягчения и стеклования). Для того чтобы найти взаимосвязь между генезисом смолы и ее термическим поведением, необходимо сравнение с данными других методов, например ИК-спектроскопии.

Термическое поведение порошковых материалов ископаемых смол анализировали на дериватографе Q-1500. Образцы массой около 25—30 мг нагревали в платиновых тиглях от 25 до 1000 °С при скорости нагрева 10 °С/мин. Измерения повторяли дважды для каждого образца.

Обсуждение результатов исследований

Инфракрасная спектроскопия. Из теоретических основ ИКС известно, что интенсивность полос в ИК-спектре зависит от содержания соответствующей функциональной группы. Таким образом, оценка относительной интенсивности полос поглощения (или оптической плотности) каждой группы позволяет судить об их соотношении. Основные изменения в составе функциональных групп были рассчитаны методом ба-

Таблица 4. Содержание химических групп в молекулярном составе ископаемых смол Якутии Table 4. Content of chemical groups in the molecular composition of fossil resins of Yakutia Содержание химических групп, волновое число, см–1

Content of chemical groups, wave number, cm–1

|

Образец Sample |

ОН-3490 |

Алифатические группы* Aliphatic groups* |

С=О к/ С=О э 1700/1730 |

С=С аром 1600 |

С–О к/ С–О э 1250/1160 |

С–О 1085 |

S–O 1035 |

>С=СН 2 888 |

R1R2C=CHR3 792 |

|

геданит / gedanite |

|||||||||

|

МБ-017 |

0.30 |

6.91 |

1.52/1.12 |

0.30 |

0.81/0.71 |

0.31 |

0.67 |

0.50 |

0.54 |

|

МБ-018 |

0.34 |

6.59 |

1.11/1.01 |

0.18 |

0.68/0.58 |

0.50 |

0.60 |

0.28 |

0.24 |

|

МБ-009 |

0.28 |

5.74 |

1.34/1.16 |

0.17 |

0.63/0.64 |

0.47 |

0.56 |

0.28 |

0.17 |

|

ретинит / retinite |

|||||||||

|

МБ-014 |

0.41 |

4.60 |

0.86/0.67 |

0.14 |

0.37/0.40 |

– |

0.20 |

0.12 |

0.06 |

Примечание: * — сумма оптических плотностей полос при 2975, 2845, 1460, 1450, 1380 см–1 Note: * — sum of optical densities of bands at 2975, 2845, 1460, 1450, 1380 cm–1

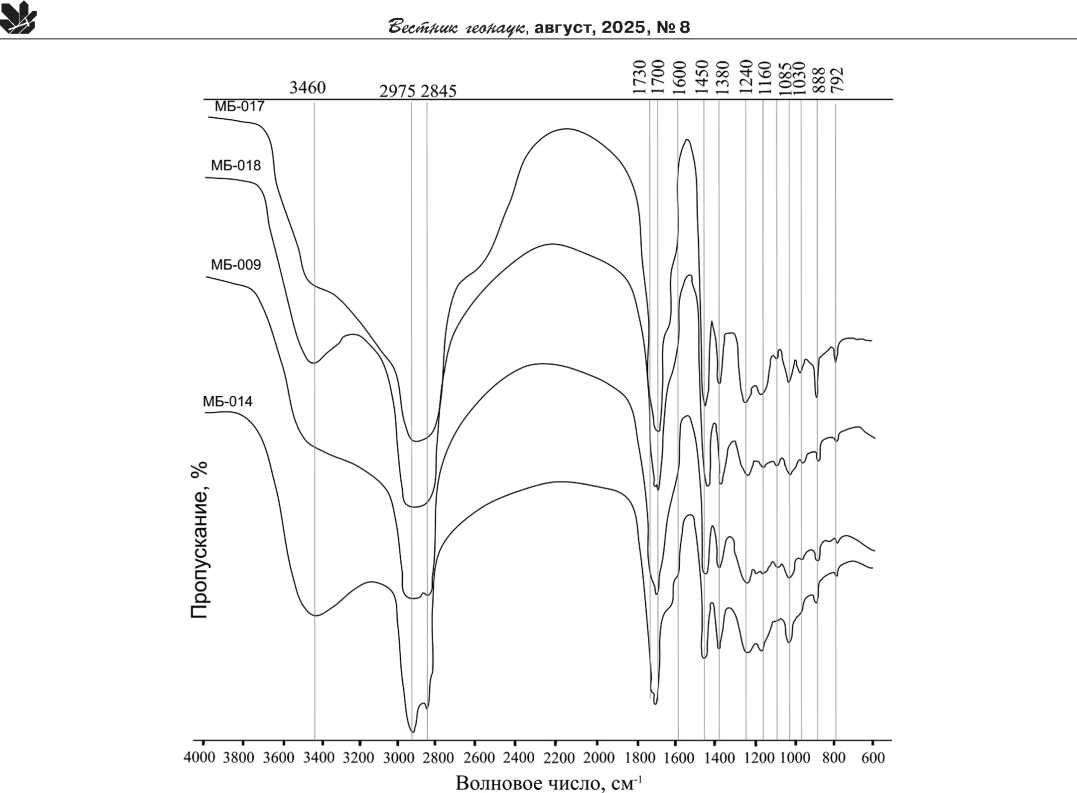

Рис. 3. ИК-спектры поглощения ископаемых смол Якутии

Fig. 3. IR spectra of fossil resins of Yakutia

зисных линий по оптической плотности полос (D) и представлены в таблице 4.

Сравнение инфракрасных спектров изученных ископаемых смол показывает, что они дают очень схожие ИК-спектры в высокочастотном диапазоне длин волн 3500—2600 см-1 (рис. 3). Эти сходства отражают их общее хвойное происхождение (Langenheim, 2003; Seyfullah et al., 2018). Тем не менее в спектрах существуют различия в положении и интенсивности специфических полос поглощения, которые могут быть использованы для диагностики и установления видов смол. Эти тонкие спектроскопические различия отражают прежде всего вариации в строении терпеноидных структур.

Спектры разделяются на две группы, отличающиеся интенсивностью некоторых полос. Первая группа (МБ-009, 017, 018) по спектральным признакам близка к геданиту, вторая (МБ-014) — к ретиниту. Геданиты и ретиниты имеют различия в химическом составе и структуре, что отражается на спектрах поглощения. ИК-спектры геданита отличаются от ретинита большей интенсивностью полос поглощения алифатических, гетеросодержащих и ароматических групп. Большее содержание алифатических групп в гедани-тах может указывать на наличие более длинных или разветвлённых алифатических цепей в их структуре (Lin, Ritz, 1993). Известно, что у смол на основе лабда-на из-за диагенетических процессов часть терпенов подвергается процессам перекрестного сшивания, образуя полимерно-решетчатую структуру, которая очень 20

устойчива к химическому разрушению. В то же время смолы со скелетными структурами пимарана и абие-тана не обладают функциональными группами, необходимыми для образования стабильных полимеров, поэтому они склонны к разрушению и потере различных структурных компонентов (Langenheim, 2003). Для ретинитов наблюдается одинаковая интенсивность полос при 1250 и 1160 см-1, в то время как для гедани-тов отмечается их разное отношение с максимумом при 1250 см-1 (Мартиросян, 2012). Отсутствие полосы поглощения при 1085 см-1 в ретинитах и наличие таковой в геданитах также свидетельствуют о различиях в их химическом составе.

Анализ содержания полос, связанных с карбонильным и карбоксильным растяжениями в сложных эфирах (1730 и 1250 см-1 ) и карбоновых кислотах (1700 и 1160 см-1), может применяться для оценки степени окисления, но не подходит для использования в качестве индикатора зрелости, поскольку соотношение карбонильных групп связано не только с процессом созревания, но и с ботаническим происхождением смол и процессами предзахороненного окисления, вызванными, например, воздействием солнечного света или процессами изменения в мелководных лагунных водах. По соотношению данных групп в эфирах и карбоновых кислотах геданиты являются более окисленными по сравнению с ретинитом (табл. 4).

Заметим, что молекулярный состав геданитов Якутии с возрастом (от эоцена до сеномана) меняет- ся, но незначительно, что подчеркивает устойчивость смол в условиях диагенеза (табл. 4). Сочетание литологических и локальных гидродинамических условий осадочных пород, где встречаются ископаемые смолы, является фактором, оказывающим непосредственное влияние на окислительно-восстановительные условия захоронения ископаемых смол. Так, мелкозернистые отложения (глины), застойные воды с низким содержанием растворенного кислорода играют важную роль в сохранении ископаемых смол.

При этом можем заметить, что уменьшение числа кислородсодержащих групп происходит, видимо, за счет реакций декарбоксилирования и дегидратации. Насыщенные алифатические и ненасыщенные связи (например, R1R2C=CHR3) также незначительно уменьшаются, возможно за счет образования новых циклических структур полимерной матрицы. Уменьшается ароматическая составляющая.

Как упоминалось нами ранее, породы, где встречаются изученные ископаемые смолы, представляют собой песчано-глинистые образования с содержанием такого типично диагенетического минерала, как сидерит, что свидетельствует об интенсивности процессов диагенеза в осадке, где захоронялась ископаемая смола. Геохимическая обстановка образования сидерита характеризуется слабощелочной реакцией среды. В такой среде содержащие кислород иловые воды могли взаимодействовать (гидролиз, полимеризация) с геданитом (с его ароматической составляющей) и способствовать образованию различных оксисоединений (–СООН), активно участвующих в дальнейшем образовании полимерного каркаса через реакции этерификации с образованием, например, эфирных связей С–О–С (1085 см-1) с большими циклами, содержание которых у геданитов постепенно увеличивается (табл. 4).

Тем не менее, несмотря на то, что химическое воздействие среды, существовавшей в осадке, на живицу разных семейств хвойных происходило при одинаковых условиях — в анаэробной среде заболоченных почв и торфяников (что подтверждается видовым составом растений и насекомых (Жерихин, 1978; Головнева, 2005; Гончаров, Кулькова, 1970), указывающим на обширную заболоченную среду хвойного леса того времени), в результате образовались ископаемые смолы с похожими свойствами (хрупкость, плотность), но разной химической составляющей.

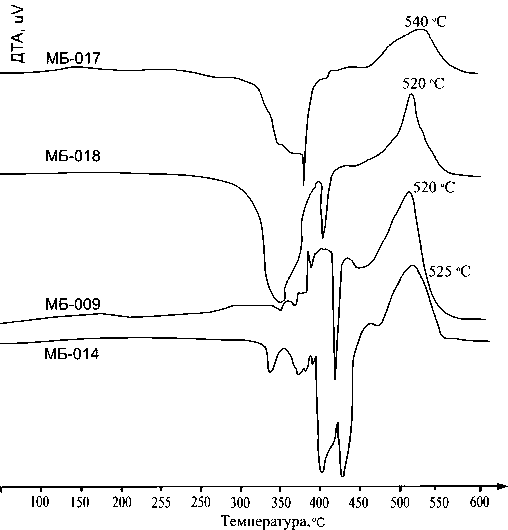

Дифференциально-термический анализ. Кривые ДТА изученных ископаемых смол демонстрируют явления, отражающие лишь общие черты их термических характеристик (например, эндотермичность для процессов испарения и экзотермические сигналы для реакций разложения) (рис. 4). Такое поведение, с другой стороны, не так уж нетипично для такого многокомпонентного природного продукта, как ископаемые смолы. Однако ДТА-кривые позволяют выявить некоторые различия (табл. 5). Деградация ископаемых смол в окислительной атмосфере представляет собой многоступенчатый процесс. Разложение ископаемых смол проходит в основном в четыре этапа.

Первый этап — экзотермическое явление, слабое и широкое, оно наблюдается для геданитов между 20 и 140—160 °C и для ретинита между 20 и 140 °C и объясняется процессами испарения воды, летучих компонентов и низкомолекулярных соединений (Feist et al., 2007). В первой температурной области наблюдается относительно небольшая потеря массы (около 10 %). Второй этап, отвечающий плавлению ископаемых смол, начинается у геданитов при 140—160 °C и заканчивается при 310—330 °C, а у ретинита начинается при 140 °C и заканчивается при 260 °С. Ему соответствует прямой участок на кривой ДТА, потеря массы от 12 до 16 %. Низкая температура конца второго эффекта у ретинитов по сравнению с геданита-ми объясняется отсутствием полимерной структуры.

ДТА-кривые изучаемых ископаемых смол на третьем этапе показывают несколько эндотермических эффектов. У геданитов, основанных преимуществен-

Таблица 5. Температурные характеристики ископаемых смол Якутии

Table 5. Temperature characteristics of fossil resins of Yakutia

|

Образец / Sample |

ТДТА,°C, этапы / stages |

|||

|

I |

II |

III |

IV (max) |

|

|

геданит / gedanite |

||||

|

МБ-017 |

20—160 |

160—330 |

330—450 |

450—580 (540) |

|

МБ-018 |

20—150 |

140—310 |

310—450 |

450—560 (520) |

|

МБ-009 |

20—140 |

140—310 |

310—450 |

450—560 (520) |

|

ретинит / retinite |

||||

|

МБ-014 |

20—140 |

140—260 |

330—460 |

460—550 (525) |

Рис. 4. ДТА-кривые ископаемых смол Якутии

Fig. 4. DTA curves of fossil resins of Yakutia

но на полимерах лабданоидных карбоновых кислот, в диапазоне 300—470 °C эти процессы могут быть связаны с диспропорционированием этих кислот, а также со сложными реакциями их разложения. Для ретинитов, содержащих в основном неполимерные структурные компоненты, в первую очередь абиетиновую кислоту, на данном этапе, вероятно, происходит ее декарбоксилирование, кипение образующегося расплава и испарение выделяющихся газообразных продуктов. Известно, что при температуре 300—310 °C абиетиновая кислота образует ретен — ароматический углеводород, алкилпроизводное фенантрена, который кипит при 340 °С. Потеря массы вещества на третьем этапе весьма значительна — 60—66 %.

Четвертый (заключительный) этап, связанный с горением, наблюдается при 440—600 °C с максимумом при 495—540 °С. Он протекает в одну широкую ступень, что хорошо согласуется с некоторыми литературными данными (Lühr, 2004). Потеря массы составляет около 20—22 %.

Данные ДТА показали, что нет прямой корреляции между возрастом ископаемой смолы и ее термической стабильностью (табл. 5). Тем не менее заметим, что самый зрелый образец ископаемой смолы из ти-мирдяхской свиты (сеноман) демонстрирует наибольшую интенсивность экзотермического эффекта и меньший температурный максимум по сравнению с более молодой смолой из тастахской свиты (палеоцен-эоцен), имеющей низкую интенсивность экзотермического пика, но больший температурный максимум на последнем этапе разложения. Это можно объяснить тем, что ископаемая смола, содержащая в своем составе меньше ароматических компонентов, выгорает раньше и интенсивнее, и наоборот (табл. 4).

Ботаническое происхождение. Проведен анализ информации по остаткам хвойных пород, произраставших в пределах Лено-Вилюйской впадины и Яно-Индигирской низменности в мел-палеогеновое время, с целью выявления предположительного ботанического источника встречающихся там ископаемых смол (табл. 2). В отложениях, где среди хвойных доминируют представители семейства Pinaceae, встречается ретинит, а там, где преобладает пыльца семейства Cupressaceae (Taxodiaceae), — геданит. Это позволило подтвердить, что представители семейств Pinaceae и Cupressaceae (Taxodiaceae ) действительно могут являться основным ботаническим источником образования таких ископаемых смол, как ретинит и геданит соответственно. Таким образом, ретинит и геданит — разновидности ископаемых смол, имеющие различный ботанический источник, что сказывается на их химическом составе. Заметим, остатки пыльцы представителей семейства Araucariaceae не были найдены в приведенных выше отложениях, поэтому предположения, что данное семейство может быть источником таких ископаемых смол, как геданиты, по-прежнему до конца не обоснованы . Для однозначного определения ботанического источника данных ископаемых смол необходимы дальнейшие исследования.

Заключение

Впервые проведено исследование молекулярного состава (по данным инфракрасной спектроскопии) 22

и термических свойств ископаемых смол Якутии из местонахождений Опока-Хая, р. Лямпушки и оз. Тастах, что является важным для диагностики этих смол и дальнейшего стратиграфического сравнения со смолами других арктических регионов, а также выяснения их региональных особенностей. Результаты исследований с помощью ИКС показали, что ископаемые смолы представлены в основном хрупкими разновидностями — геданитами. При этом также могут встречаться ретиниты. Это обстоятельство интересно тем, что на севере Евразии геданит до сих пор был известен в основном лишь в палеогеновых отложениях Балтики, где он встречается в небольшом количестве совместно с сукцинитом. Это указывает на его значительно более широкое распространение, чем считалось ранее.

На основании полученных ИК-спектроскопических данных ископаемых смол Якутии сделаны выводы об особенностях молекулярного состава геданита и ретинита. Геданит по сравнению с ретинитом содержит в своем составе больше кислородсодержащих соединений (карбоновых кислот, спиртов и эфиров) и алифатических и ароматических углеводородов. Это можно объяснить разным ботаническим происхождением (т. е. изначально живица могла содержать больше таких компонентов), особенностями их химической структуры, различным воздействием на ископаемые смолы геохимической обстановки.

Замечено, что образцы ископаемой смолы, имеющие в своем составе меньше ароматических компонентов, выгорают раньше, данный процесс протекает более интенсивно, и наоборот.

Проанализирована информация по хвойным растительным остаткам в пределах местонахождения изучаемых ископаемых смол Якутии, что позволило подтвердить, что представители хвойных семейств Cupressaceae , Taxodiaceae действительно могут являться основным ботаническим источником при образовании геданита, а семейства Pinaceae — ретинита.

Молекулярная характеристика ископаемых смол будет оставаться основным направлением их исследований в обозримом будущем, поскольку изучение молекулярного состава может помочь более глубоко понять устойчивость и изменчивость смол в различных геологических условиях, что, в свою очередь, принесет новые знания о процессах, происходящих в земной коре на протяжении миллионов лет.