Мелиоративная эффективность закрытого горизонтального дренажа в Ширванской степи Кура-Аразской низменности Азербайджана

Автор: Талыбова Д.М., Ярадангулиева Г.А., Мамедова А.Х.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 8 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

В работе проедена оценка эффективности гидромелиоративных систем и их технический уровень в Ширванской степи Кура-Аразской низменности Азербайджана. Изучение фильтрующих материалов, используемых при строительстве исследуемых дрен показало, что для строительства дрен на таких участках более оптимальными являются фракции в диапазоне 1-20 мм, литая крышка толщиной 15-20 см и фильтрующая крышка с коэффициентом неравномерности, равным 8-10. Анализ фактических данных по закрытым горизонтальным дренам на опытных участках показал, что модуль дренажного стока функционально связан с дренажным напором. Коэффициент инфильтрации почв опытного участка в с. Бычагчи (В=200 м) составляет 4,25 м/сут, а опытного участка в с. Делигушчу (В=400 м) - 4,38 м/сут. Установлено, что зависимость модуля дренажного стока q=f(H) от напора изменяется по параболической кривой. В этой зависимости установлено, что при максимально возможном напоре грунтовых вод (H=3 м) модуль дренажного стока составляет 1 л/сек·га, а при H=2,0 м - 0,50 л/сек·га.

Ширванская степь, горизонтальный дренаж, минерализация, глубина грунтовых вод

Короткий адрес: https://sciup.org/14133529

IDR: 14133529 | УДК: 626.862 | DOI: 10.33619/2414-2948/117/42

Текст научной статьи Мелиоративная эффективность закрытого горизонтального дренажа в Ширванской степи Кура-Аразской низменности Азербайджана

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 626.862

Площадь орошаемых земель в Азербайджанской Республике составляет 1426 тыс. га, большая часть которых расположена в основном в Кура-Аразской низменности и Прикаспийской равнине. В Куринской впадине, минерализованные грунтовые воды залегают близко к поверхности (1-10 м), естественный дренаж очень слабый, на некоторых участках — непроточный, что обуславливает необходимость восстановления коллекторно-дренажных сетей на таких территориях. Скорость движения грунтовых вод в центральной и юговосточной частях Куринской межгорной впадины крайне низкая (от 0,2 м/год до 2-3 м/год). Для предотвращения засоления и заболачивания почв на низменных территориях строятся оросительно-дренажные сети [1, 2].

За период с 1969-1982 гг в сельскохозяйственный оборот было введено около 200 тыс. га новых орошаемых земель, на более чем 600 тыс га земель построены дренажные системы, улучшено мелиоративное состояние около 400 тыс. га земель, реконструированы оросительные системы на 825 тыс. га и увеличена их водообеспеченность, проведены капитальные планировочные работы на 460 тыс. га земель, капитальные промывочные работы на 150 тыс. га. В современный период развития сельского хозяйства возникла необходимость проведения мероприятий по реконструкции гидромелиоративных систем с целью создания оптимальных мелиоративных режимов на орошаемых землях. Реконструкция существующих дренажных систем является неотложным мелиоративным мероприятием, обеспечивающим их работоспособность, эффективность использования земель и оросительной воды, продуктивность сельскохозяйственных культур [3].

Объект и методика исследований

Объектом исследования является Зардабская зона Куринской полосы Ширванской равнины, на которой проводились полевые почвенно-мелиоративные исследования и анализы по изучению технического состояния оросительной и коллекторно-дренажной сети, использования полей под сельскохозяйственными культурами, количества солей в почве и грунтовых водах, промывки засоленных почв. Земли района исследований занимают площадь 43,5 тыс. га и расположены в южной части Ширванской равнины [4].

Измерение расхода воды, подаваемой на орошение на стационарных участках осушительно-опытных работ, осуществлялось с помощью водосливов типа Чипполетти (b=75-100 см), установленных на временных оросительных каналах. Систематически измеряемые данные дренажного стока использовались для определения величины и динамики модуля дренажного стока. Расход дренажного стока измерялся объемным методом с использованием водосливов типа Томсона.

Анализ и обсуждение

Для ликвидации и борьбы с вторичным засолением на орошаемых землях построены коллекторно-дренажные сети. Однако в результате природных, антропогенных и хозяйственных мероприятий, а также из-за длительной неправильной эксплуатации существующих коллекторно-дренажных сетей часть из них пришла в негодность, а техническое состояние других ухудшилось, что значительно снизило их эффективность. По этим причинам научное и практическое значение имеет изучение современного технического состояния действующих коллекторно-дренажных сетей и разработка соответствующих мероприятий. С целью определения мелиоративной эффективности коллекторно-дренажных сетей, сооружаемых в промышленных условиях на орошаемых землях нашей страны, и разработки эффективных конструкций закрытого горизонтального дренажа на объектах с различными геоморфологическими условиями были проведены полевые и лабораторные исследования, которые имеют значительную роль в выявлении недостатков в проектировании, строительстве и эксплуатации дренажа в различных грунтовых условиях, в оценке эффективности работы дренажа и конструктивных элементов дренажа [5].

Ширванская степь являясь самой крупной по площади (211 км2) расположена на левобережье р. Куры и занимает часть пространства Кура-Аразской низменности, между южным склоном Большого Кавказа и р. Курой [6]. Гипсометрический уровень от -16 до 100 м и около половины территории расположена ниже уровня моря. В целом Ширванская степь представляет собой слабо наклонную равнину с едва заметными местными поднятиями, с общим уклоном с запада на восток по направлению к морю и с севера на юг — от гор Большого Кавказа к р. Кура. В Ширванской степи делювиально-пролювиальная равнина простирается к юго-востоку от Карамарьямской мульды до озера Аджигабул. Рельеф равнины обусловлен деятельностью делювиальных и пролювиальных агентов, что создало пеструю картину поверхности и обусловило сортировку и перераспределение наносного материала. Делювиально-пролювиальная равнина Ширванской степи характеризуется наличием довольно многочисленных, иногда слабо, иногда более отчетливо выраженных конусов выносов временных овражных потоков [7].

В геологическом отношении Ширванская степь в Куринской депрессии входит в Нижне-Куринский синклинорий. Ширванская степь, принадлежащая центральной части Куринского прогиба, находится в зоне больших мощностей плиоцена и антропогена [8].

Климат относится к сухому субтропическому типу с продолжительным жарким летом и короткой сравнительно мягкой зимой [9]. По ландшафтно-климатическому облику Кура-Аразскую низменность относит к полупустыням субтропического пояса. Среднегодовая температура воздуха — 14,1-14,5°С. Средние амплитуды температуры по месяцам находятся в пределах 24,5-25,7°С. Относительная влажность воздуха увеличивается с северо-запада на юго-восток и среднегодовая величина — 71-72%. С февраля по май их количество постепенно возрастает. С июня по август осадки идут на убыль. В целом количество атмосферных осадков распределены неравномерно и колеблется 254-510 мм, максимальных значений достигая в осенне-зимний период. Годовая величина испаряемости составляет примерно 1000-1050 мм.

Лугово-сероземные почвы в целом расположены — 15-100 м от уровня моря, в понижениях подвергнутых депрессии. Почвообразующие породы представлены делювиально-аллювиальными лессовидными суглинками, глинистыми соленосными морскими отложениями [10].

В Куринской полосе Ширванской равнины пески по гранулометрическому составу пылеватые. Удельный вес в пределах 2,71-2,85 г/см3. Удельный вес песчаников колеблется в пределах 2,66-2,88 г/см3, а насыпная плотность — 1,13-1,58 г/см3. Удельный вес глин колеблется в пределах 2,72-2,88 г/см3 для слоя 0-2 м и 2,74-2,77 г/см3 для слоя 2-5 м. Насыпная плотность в среднем в основном равна 1,45 г/см3. Удельный вес глин колеблется в пределах 2,64-2,74 г/см3, а насыпная плотность колеблется в пределах 1,11-1,53 г/см3.

На режим грунтовых вод Прикуринского района влияет уровень воды в реке. Так, изменение уровня грунтовых вод в скважинах, расположенных вблизи р. Кура, совпадает с периодом изменения уровня воды в реке. Режим грунтовых вод на орошаемых землях Зардабского района регулируется орошением. Согласно проведенным исследованиям, период подъема уровня грунтовых вод обычно наблюдается весной, а спад - во второй половине лета. Наблюдения за режимом на скважинах, расположенных на орошаемых землях, показывают, что начало подъема уровня грунтовых вод приходится на март, а максимальный подъем — на май, что также связано с весенним поливом. Начиная с июня уровень грунтовых вод начинает опускаться до минимальной отметки, и это падение также наблюдается в октябре-ноябре. Начиная с декабря, из-за начавшихся зимой аратных поливов, снова наблюдается подъем уровня грунтовых вод. Минерализация грунтовых вод — от 1 до 100 г/л. Низкая минерализация грунтовых вод наблюдается в районе р. Куры. Наиболее распространенная минерализация здесь до 20 г/л. Инфильтрационные свойства водоносного горизонта почв определялись экспериментальным методом водозабора в Ширванской равнине. Группа водозаборных скважин располагалась на участках с глубиной залегания грунтовых вод 5 м. Водоразборные перепады 2-3 м могут покрывать 40% мощности водоносного горизонта, в среднем в пределах 1,0-2,0 м.

Таблица 1

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ФИЛЬТРАЦИИ ГРУНТОВ ЗАРДАБСКОЙ ЗОНЫ КУРИНСКОЙ ПОЛОСЫ

В составе солей преобладают сульфаты. Пористость почв высокая и колеблется в пределах 51-52%. В зависимости от гранулометрического состава почв в слое 0-1 м полевая влагоемкость колеблется в пределах 33-44%. Скорость впитывания воды в почву достаточная и в большинстве случаев хорошая. Величина засоления верхних горизонтов почв колеблется в пределах 1,5-2,0% в расчете на сухое вещество.

В Куринской полосе Ширванской равнины иногда встречаются засоленные участки, имеющие локальное развитие и занимающие небольшую площадь, а количество солей в верхнем метровом слое таких почв достигает 2-3%, а в некоторых случаях 4-5%. По химическому составу солей тип сульфатно-хлоридный. При определении расстояния между дренами горизонтального закрытого дренажа, планируемого к строительству в Куринской зоне Ширванской равнины, использовались существующие теоретические формулы с учетом результатов данных наблюдений, собранных на опытных участках дренажа, расположенных вблизи этой территории. Отчеты, выполненные с использованием формул А. Н. Костякова, С. Ф. Аверьянова и других, показали: приведенные значения коэффициента фильтрации почвогрунтов составляют 1-4 м/сут; среднее значение глубины дрен составляет 3,25 м; толщина фильтра, состоящего из песчано-гравийной смеси по диаметру дрены, составляет 0,35 м; среднегодовой модуль стока дренажа составляет 0,05-0,20 л/сек·га; глубина водоупорного слоя от поверхности земли составляет 20 м; удельный коэффициент дренированности почвогрунтов составляет 0,08-0,12; Рекомендуется, чтобы период выхода грунтовых вод на поверхность в период промывки составлял 60 дней (февраль-март) до достижения ими критической глубины (2 м).

Расчетные значения междренных расстояний получены по формуле А.Н. Костякова для коэффициента инфильтрации k=1,0 м/сут как В=220 м, и по формуле С.Ф. Аверьянова для коэффициента инфильтрации k=4,0 м/сут как В=415 м и В=580 м. Поэтому по результатам проведенных отчетов междренное расстояние принято на 50-60% площади как В=200 м, а на 40-50% площади как В=400 м. При промывке засоленных грунтов на 20-25% площади глубокие постоянные закрытые горизонтальные дрены были усилены временными открытыми дренами глубиной 0,7-0,9 м и интервалом 1-3-5-7 в период промывки. В зависимости от типа засоления (хлоридно-сульфатное и сульфатно-хлоридное) и степени засоления засоленных почв массива нормы промывок в проекте определялись в пределах 4000-18000 м3/га. Мелиоративная эффективность закрытого дренажа изучалась при промывке и сельскохозяйственном освоении опытных дренажных участков с междренным расстоянием 400 м и 200 м.

Первый опытный дренажный участок (k=4,38 м/сут, B=400 м) расположен в селе Делигушчу, а второй (k=1,0 м/сут, B=200 м) расположен в селе Бычагчи. Опытные дренажные участки, выбранные в соответствии с различными коэффициентами инфильтрации почв и расстоянием между дренами, состоят из двух смежных междренных участков и трех закрытых дрен. Основная литологическая структура опытного дренажного участка (B=400 м), расположенного в селе Делигушчу, состоит из песчаных, супесей, пылеватых суглинков и глинистых почв. Среди аллювиальных отложений реки Куры супеси занимают более широкую площадь, а песчаные слои на разных глубинах пятиметрового слоя превосходили другие почвы.

Глины часто переслаиваются с песками, реже с песчаниками и глинами. Коэффициент инфильтрации почв опытного участка составляет 4,38 м/сут. Начальная засоленность почв сильно варьирует как по профилю, так и по плану. Содержание сухого остатка в разных горизонтах трехметровой толщи колеблется от 0,036 до 4,672%, а содержание хлора — от 0,006% до 1,605%. Начальная минерализация грунтовых вод между закрытыми горизонтальными дренами Д59 и Д61 колебалась в пределах 33-63 г/л по сухому остатку, а между закрытыми горизонтальными дренами Д61 и Д63 в основном в пределах 25-50 г/л. Начальная минерализация дренажных вод колебалась в пределах 15,9-29,0 г/л по сухому остатку по отдельным дренам, причем минерализация дренажных вод в закрытой горизонтальной дрене Д-59 была выше. Литологический состав и строение почвенногрунтового слоя 0-5 м на выбранном дренажно-опытном участке на территории села Бычагчи типичны для аллювиальной зоны реки Кура. В отличие от других объектов почвы этого опытного участка в основном глинистые, а их мощность местами достигает 1,75 м. Максимальная мощность глинистых почв составляет 1,25 м. На опытном участке преобладают глины над другими почвами. Глины характеризуются высокой пылеватостью. На участках участка встречаются также песчаники, обычно мелкозернистые, толщина их слоев достигает 0,50 м.

Почвы опытных участков в основном засоленные по сульфатно-хлоридному типу, с высокой степенью засоления. Для проведения промывок между дренами опытных участков вода на участки подавалась из распределительных каналов с бетонной облицовкой. Для определения количества подаваемой на участок промывной воды использовались водосливы типа Чипполетти с шириной порога 75-100 см. Измерения проводились каждые 5-10 минут до установления горизонта воды (с точностью до мм) у порога водослива, и каждые 30 минут после установления. По результатам измерений, проведенных с помощью водослива Томсона, расход дренажа измерялся дважды в сутки в период промывки и каждые 15 суток в остальные часы, утром и вечером.

На всех участках исследуемой территории глубина залегания грунтовых вод до промывки составляла 2,5–3,5 м, а их минерализация варьировалась в пределах 25–50 г/л в пересчете на сухое вещество. При строительстве закрытых горизонтальных дрен использовались глиняные трубы длиной 33 см и внутренним диаметром 200 мм. Трубы укладывались встык поверх песчано-гравийного фильтрующего материала на дне дренажной канавы, а затем полностью засыпались фильтрующим материалом. Длина каждой закрытой горизонтальной дрены в селе Делигушчу составляла 700 м (В=400 м), а в селе Бычагчи — 725 м (В=200 м), средняя глубина заложения — 3 м, уклон — 0,002. Периметр трубопроводов был засыпан фильтрующим материалом Турянчайского песчано-гравийного карьера, а дрены сооружались полумеханизированным способом.

За период наблюдений модуль стока дрен, участвующих в эксперименте, был весьма динамичным. В период отсутствия подачи воды между дренами модуль стока дренажных дрен находился в пределах 0,025-0,07 л/сек·га. Наибольшее значение дренажного стока по всем дренам соответствует периоду интенсивного орошения междренья в период промывки. Максимальный суточный сток при двустороннем питании составил 17,11-33,73 л/сек.км, максимальный среднедекадный сток — 12,90-25,42, а средний сток за период промывки — 8,14-17,18 л/сек.км (Таблица 2).

Таблица 2

УДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ЗАКРЫТЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ДРЕН

В ПЕРИОД ПРОМЫВКИ, л/с на 1 км2

|

Дрены |

Максимально суточное |

Максимум сред. за декаду |

Средний расход за период промывки |

|

D-59 |

20,80 |

19,14 |

9,30 |

|

D-61 |

33,73 |

25,42 |

17,18 |

|

D63 |

17,11 |

12,90 |

8,14 |

По количественным показателям сброса воды по закрытым дренам установлено, что за период промывки из трех дрен было отведено в общей сложности 314 963 м3 воды, что составляет 59,7% от объема поступившей на объект промывной воды (527 818 м3). Фактические модули дренажного стока на опытных участках имеют размеры В=200 м3 (>1 л/сек·га) и В=400 м3 (≤0,84 л/сек·га). При хорошей организации промывки можно обеспечить норму промывного стока (от 4000 до 12000 м3/га) на площади, завершить промывку за один промывной сезон (октябрь-февраль) и ввести промываемые площади в эксплуатацию под сельскохозяйственные культуры.

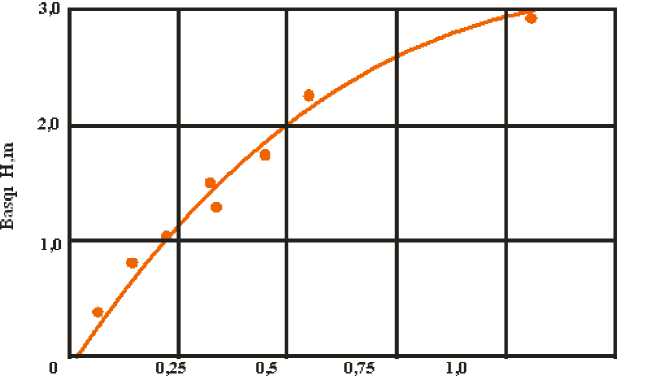

Анализ фактических данных по закрытым горизонтальным дренам на опытных участках показывает, что модуль дренажного стока функционально связан с дренажным напором. График этой зависимости представлен на Рисунке. С ростом напора величина модуля дренажного стока также увеличивается с разной скоростью. По данным эксплуатации дрен определено, что коэффициент инфильтрации почв опытного участка в с.

Бычагчи (В=200 м) составляет 4,25 м/сут, а опытного участка в с. Делигушчу (В=400 м) — 4,38 м/сут.

q/, 1/san ha

Рисунок. График зависимости модуля дренажного стока от давления: В=200м, при К=1,14 м/сутки В=400м, при К=2,71 м/сутки

Установлено, что зависимость модуля дренажного стока q=f(H) от напора изменяется по параболической кривой. В этой зависимости установлено, что при максимально возможном напоре грунтовых вод (H=3 м) модуль дренажного стока составляет 1 л/сек·га, а при H=2,0 м — 0,50 л/сек·га (Рисунок).